时尚消费已经成为社会大众建构身份认同的主要表征。然而不同阶层的身份建构策略既与其特定社会场域结构下的资本分布和转换比率有关,也受其个人身体习性和行动策略的影响。本文以布迪厄文化资本的具身化运作策略为主要理论基础,分析当下小镇中产女性的时尚消费与身份建构的逻辑。研究发现,小镇中产青年女性的身份一方面被全球化、市场化扩散到基层社会的时尚消费模式所塑造,另一方面又靠其独特的资本条件和身体习性的即兴发挥所建构。凭借身体资本和个体实践策略,地方小镇中产青年女性实现了时尚与婚姻的互构支持的身份构建。

本文来自微信公众号:中国青年研究(ID:china-youth-study),作者:赵杜灵(中央民族大学民族学与社会学学院博士研究生),原文标题:《时尚消费与具身化策略:小镇中产青年女性的身份建构研究》,头图来自:视觉中国

本研究关注小镇中有着较高经济收入家庭的年轻妻子,她们的年龄在25~30岁,在经济半自主的条件下,不断追求着时尚前卫、有品位的生活,购买大牌的护肤品、化妆品和保养品,出入象征着城市中产阶级休闲方式的书吧、酒吧和慢摇吧。

她们不像母辈一样勤俭持家、吃苦耐劳,而是不断追求着高品质,甚至有点奢侈的享乐生活;她们也不像小镇普通女性一样,靠着贤惠和能干来获得大众的认可,而是不断投资自我,以美貌、时尚和靓丽的形象引来村里人的艳羡和仰慕;她们更不像知识分子女性一样,凭借自我的能力来获得经济独立和自主性,而是利用乡村社会的“供养文化”,靠着老公或者老公的家庭提供的优越经济资本来满足自我的体面追求。

因此,本研究想要探讨,在当下全球化市场化背景下,时尚消费对小镇中产青年女性的身份建构的影响机制,及其背后的个体资本条件和行动策略。

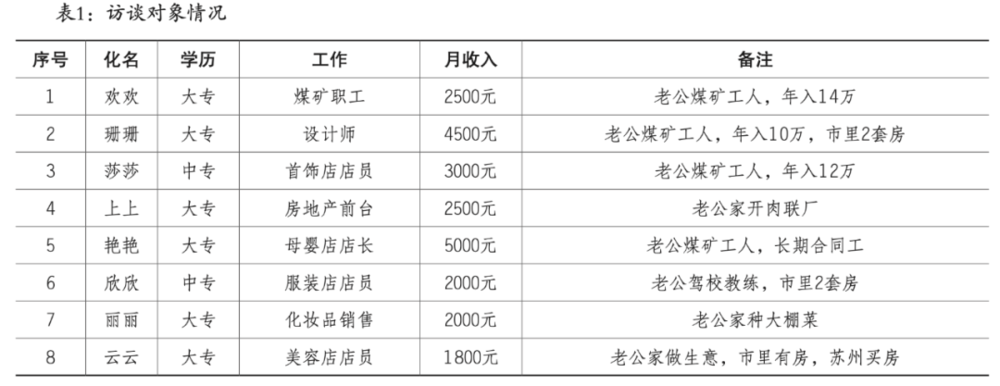

通过2020年1~4月和2020年9月,近5个月的田野调研,我们共深度访谈8个小镇时尚女性及其家人、朋友,如下表1所示。

本研究主要采取参与观察的民族志方法,对自己家乡的熟悉群体进行研究。这种家乡人类学方法一方面方便田野进入和关系建立,适合研究相对私密的话题;另一方面也存在着样本范围小、难以推论的问题,因此我们会通过文献对比,来扩展田野发现的理论讨论。

从时尚消费到具身化展演:女性身份认同的区隔机制

具身化(embodiment)是继计算隐喻、联结主义之后解答人类是如何获取外部世界知识建构内部概念系统的一种诠释视角,其核心是关注模拟、情境性的行动对真实身体及其身体活动体验的依赖[1][2]。布迪厄在描述资本的形态时将抽象的文化具身化为个体的有涵养的眼光、姿态、品味以及对于认识和区分的欲望等[3]。

简而言之,具身化已经摆脱了抽象的符号指示,和具体的身体展演联系在一起。伴随着消费社会的到来,当追逐时尚消费已经成为一种潮流与趋势时,人们具身化的展演其实仍旧包含着布迪厄所说的品味的系统性区隔机制问题,这背后更反映着个体的身份认同、社会地位与阶层归属。

伴随着中国经济的飞速发展,中国社会经历了一场消费革命[4],消费日益成为“建构自我与社会、文化与身份认同”的首要场域[5]。消费社会的迅猛到来,不仅推动了社会成员消费的大众化,而且加快了社会成员身份的自我建构[6]。王宁指出,消费既构成塑造认同的“原材料”,又构成人们用以显示认同的符号、象征和社会交流的工具。与此相联系,我们并不仅仅在消费商品和服务,同时也在消费“意义”和“认同”[7]。

随着消费社会而来的还有时尚的区隔和评价体系,通过时尚标准的不断转换、更迭,人们越来越在意自我的外在形象呈现,尤其是青年女性,不断进行着“土气”和“时尚”的对比,消费社会由此获得了源源不断的动力。同时,时尚与消费的互动过程也是社会关系的调适过程,在当代时尚所构筑的这种消费界域内,消费的主体不仅仅是那些具有充沛购买力的中产阶层或城市人,还有更多的是普通大众,他们追求的不仅仅是物用价值,更多的是背后的意义符号和身份认同[8]。

不少学者进一步指出,尤其是新生代的农民工和打工妹,城市生活不断激发着他们的欲望和尊严,他们试图通过时尚消费来抹平自我和城市人的身份差异,从而追求一种身份、社会地位上的平等和尊重,实现一种“自我转型”的身份认同[9][10][11]。

可见,消费为那些在新的社会秩序中对自身的位置缺乏安全感的群体,如农民工和打工妹,提供了融入城市文化并获得现代身份的重要途径[12]。可以说,模仿和追随时尚消费背后的身份认同已经成为现代社会的一种潮流与趋势。

然而,消费尤其是时尚消费,看似在拉平阶层与城乡之间的身份差异的鸿沟,但实际上这种差距真的能够靠消费时尚填平吗?西美尔当年提出时尚中的“求同”论和“求异”论,认为时尚不仅仅是自我的追求,更表达着社会成员的群体归属,较低阶级通过模仿行为不断向较高阶级看齐,希望与较高阶级达成一致;而较高阶级为显示自己身份的独特和优越,不断制造出新的时尚,以表示区分。

由此时尚永远属于较高的社会阶级,他们的着装风格与休闲娱乐永远处于时尚前沿,起着引领作用;一旦较低阶层通过效仿实现趋同,他们马上就开始制造新的时尚规范,从而继续实现身份的区分[13]。

当代印度裔人类学家阿尔君·阿帕杜莱谈到现代社会中的时尚、消费和地位身份的关系时曾指出,现代社会传统贵族阶层的硬性标准已经开始瓦解,而逐渐沦为单纯的经济资本,这时原有的贵族阶层为了维护自我阶层的优越性,从而构建出“时尚”,他们通过时尚标准的不断转换来排斥新经济精英阶层的进入,以保证自我的独特身份认同[14]。

也就是说,时尚消费只是提供了一种虚假的表现形式,依靠时尚消费进行身份建构永远是引领与追赶潮流的过程,人们是不可能靠时尚消费获得真正的平等身份的,始终存在着身份地位的区分标识。

对于女性而言,时尚消费不仅仅是追求平等身份和社会认同的重要外在彰显,更暗含着现代女性的自主、个性和解放理念。时尚消费把女性从家庭私生活领域拉到社会公共领域,并注入当代女性的独立、自主、解放精神,于是,“女性解放”一个如此严肃而沉重的话题,被转化成了轻松的、时尚的、消费的话题。

而消费成了促使女性走向现代化、走向自我实现的手段,女性的现代意识则成了消费的动力,在时尚所建构的价值观念中,二者已经合二为一了[15]。由此,女性成为时尚消费领域的主力军,不仅彰显着自我身份、地位认同,而且许诺着女性自身的解放与自由。但是,消费时尚只是在调动欲望,而欲望的实现需要靠现实的经济基础和个体行动策略。

对于大部分普通女性而言,只能通过打工奋斗获取微薄的薪水,然后集中用在最能提升自己身份的特殊消费品上。如潘毅笔下的中国女工,她们用每月赚取的微薄收入,尽最大可能购买看起来“洋气”的衣服,希望通过消费改变自己的外表,淡化自己与城里人、有钱人的社会差异,即在消费领域实现一种她们在生产领域无法实现的“自我转型”,追求一种更加平等、自由、有价值、受尊重的社会身份[16]。

布迪厄曾提出文化资本的“区隔理论”。不同的文化资本导致具身化运作策略也是不一样的,意味着他们具有不同的惯习,不同的艺术审美、居住方式、饮食习惯、身体秉性等具身化的品味表现,从而形成阶层之间的审美差异和区隔机制。

简而言之,虽然当今中国社会各种女性主义话语不断繁殖,女性意识不断觉醒,女性也开始思考与追求着自我的身份认同与性别期待,但是女性意识的浮现与强化,其实并不能脱离现实条件的制约,即使是有意识的品味追求,在其具身化的展演过程中也都包含着布迪厄所说的系统性区隔机制问题。

基于这一时尚消费理论和具身化展演实践,我们试图把小镇中产青年女性的消费时尚纳入布迪厄的文化资本具身化运作策略框架进行研究。她们是如何具身化时尚消费身份的?这种身份区隔策略与其婚姻实践策略又是如何通过身体资本实现转换的?这种看似优雅俏丽的身影又是如何受全球消费市场与地方尊严文化互动影响的?

时尚构型:小镇中产青年女性身份的具身化策略

消费社会的到来使得身份地位能够通过具身化的展演得到强化和区分时,基层乡镇的中产青年女性也开始注重通过身体操演的刻意打扮以追求和塑造自我特有的身份形象,并和其他阶层女性区别开来。

对于我们所调研的地方小镇中产青年女性来说,她们身份建构的具身化表达囿于地方亚文化的性别定位和影响,更多呈现在公开展示的容颜、隐蔽伪装的装饰和圈层化的地方社交圈。

1. 公开展示的容颜

塞娜特曾指出,脸是个人的美或丑的感知以及这些感知所意味着的自尊和生活机遇的主要决定因素[17]。这些女性给人的第一印象就是美丽,朋友圈和社交场所总是展示着精致的妆容。

欢欢曾开玩笑说“我的脸就是行走的人民币”,在当地的文化背景下,这句话并不夸大。欢欢常用的是海蓝之谜、SK-II、雅思兰黛、兰蔻等大牌护肤品,以及圣罗兰、迪奥、阿玛尼、纪梵希等大牌口红。这与当地女性常用的均价一套不足500的护肤品和单只几十元的口红形成鲜明的对比。在日常的闺密相处中,她们谈论最多的也是如何护肤和各种品牌护肤品的功效。

欢欢熟练地知道每个大牌护肤品的所有功用,并非常喜欢针对你的皮肤推荐你使用什么样的护肤品。在某个大牌出新品的时候,她们会买小样试用,一些代购也会在出新品的时候第一时间通知她们。此外,她们会定期在美容院给脸部做清洁和补水,偶尔也研究最近兴起的医美。一次,我陪莎莎做完美容回家,莎莎老公觉得纯属是浪费钱。

为此,莎莎反问老公:“你想带出去我美美的,还是当个黄脸婆?”老公默不作声。这些化妆品其实是一笔不菲的家庭开支,我就此询问她们在家庭生活中是否需要协商和沟通。“男的根本不懂得这些东西有多贵,而且钱都在我这里,他也不清楚你到底花了多少钱。”莎莎说。

欢欢和我说:“哪有不劳而获的,你要想美丽就要付出代价,我老公也想我出去美美的,多给他争光呢”。在当地的家庭文化中,认为“男人有钱就变坏”,女人管钱是一项重要的家庭理财策略。其次,当地乡村还存有传统男权社会的思想,妻子是依附于丈夫的,妻子的美貌就是丈夫的面子,同样丈夫的职责就是供养妻子。因此,这些大牌的护肤品摆出来的是女性的面子,带出去是给丈夫“长脸”(脸面),家庭也愿意为此买单。

2. 隐匿伪装的装饰

人们对于时尚最直观的感知是外观。在穿搭中,她们的穿搭也不是村庄女性常见的风格,每次的见面,她们总会让你眼前一亮,或许是一件新衣服,或许是一个小配饰,总感觉时尚、靓丽又独特,像是电视中的都市丽人或时尚达人。

在村庄的日常交往中,她们无疑是最耀眼的,总能受到同辈群体的羡慕并向其打探衣服在哪买的。她们总会推荐一些私人衣橱,而不是大众普遍去的商场。这些商店大多较为隐蔽,衣服款式很别致,但价格昂贵且没有吊牌,店家说这些是外贸原单或韩国东大门的。

很长一段时间,我像村里其他女性一样,也认为她们的衣服昂贵才新颖。直到我和珊珊逛了好几天街,却并不见其买衣服,但每次见面她总是穿着新衣服。我便问:“你这条裙子真好看,在哪买的,我今天也去试试吧。”珊珊笑了,说:“这些都在网上买的,很便宜的,回头我把链接发你。”等她将链接发我之后,我在这家店发现了她很多同款衣服,而且我在微博、小红书上也常见她们关注各类时尚博主的时装搭配,也常购买网红推荐的服装,却从不愿意把这些分享给其他农村女性。

“我最讨厌满大街穿得一模一样,就跟校服一样,村里人问我衣服在哪买的,我就告诉她那家店,只要她们买得起。”她们大多了解一两家私人衣橱,但很少购买,每次只是试穿并了解潮流动向,大部分服装还是来源于网上。但是频繁地签收快递会引起崇尚节俭的婆婆们不满,面对婆婆们的抱怨,这些女性也是会避讳的,把快递地址写在公司或者市里的家是常见的。

她们也会经常向婆婆传递网上买的都便宜,过年过节也会给婆婆买新衣服、送礼物,一来是答谢婆婆照顾孙子的辛苦,二来也讨婆婆欢心。这些年轻的婆婆们也常自我安慰,“咱们现在都是新时代婆婆,不要管那么多事,看好孙子就行,其他的睁一只眼闭一只眼,话多了就容易吵架”。这样隐秘化的网络购物才能使这些女性不断跟随时尚的步伐,既新颖独特,又不至于投入过度的经济资本。

可以说,她们并不是当地女性所想象的“败家娘们”,她们是有策略的。追求大牌的化妆品以保持自己最得意的优势资本——容颜,购买网上平价的服装装饰以追随不断更迭的潮流。

同时,她们愿意展现的护肤品是农村普通女性可望而不可即的,但隐匿的服装消费却是大家都可以接受的,这样的公开和隐秘才能使她们永远属于村里的时尚领头人和女性们仰慕的对象。

3. 圈层化的地方社交圈

美国学者约翰·R.凯里提出,休闲意味着人们以彰显个人兴趣和价值观念的方式来实现对生活某些领域的把握,也反映出人们对自我与社会文化规范关系的理解和行动[18]。因此,休闲不仅是个体的享乐和欢愉,更成为构建身份认同和社会认同的重要途径。

在休闲娱乐中,她们嘲笑大家现在还去KTV,“KTV现在不是已经被大叔大妈占领了吗?咱们还去那里玩?”而她们大多喜欢光顾酒吧、慢摇吧,也经常在这些场合加几个看起来不错的朋友。她们也会经常谈论哪里的酒好,哪里的服务更为周到,客人更为有钱。

“方程最近驻唱歌手唱得还可以,酒也比较有品位,就是消费有点高。”而这样的场合她们是很少会和家里人提起的,尤其是老公。云云和老公因为在酒吧加微信吵了一架,以后也会很收敛。与姐妹们的聚会,她们喜欢选择咖啡馆喝下午茶闲聊,聊化妆品、时尚潮流,并摆拍发朋友圈;偶尔的亲子时光,她们喜欢带着孩子去书店,让孩子看书;节假日,她们会去网红推荐的地方打卡,比如当地的网红公路、薰衣草乐园等等。

她们朋友圈的内容大多是休闲时候的美照、旅游照片、健身照片、咖啡馆、书吧看书等等,且朋友圈定位大多在教育局、工商局、市政府部门等等有排面的单位,光看朋友圈,根本摸不清她们真正的工作。通过朋友圈的分享,在这种碎片化信息之下,我们往往构建出他者印象,而她们“期待着观众们认真对待自己在他们面前所建立起来的表演印象”[19]。她们不断若有若无展示着这些看似优越的生活世界,加强着他人对此形成的小资时尚形象。

这样的中产阶级休闲娱乐具身实践是基于“差异”逻辑和“身份”逻辑产生的,是她们与底层女性进行区分,并积极向都市生活靠拢最重要的展演仪式。普通农村已婚女性忙于生活的奔波,没有足够的时间和充足的经济资本去享受这些都市“闲人”的乐趣,而这种带有圈层化的休闲娱乐却是她们身份定位最重要的舞台,满足尊严与欲望最有效的途径。

这些具身化的维持脸面的消费时尚和圈层化的休闲娱乐,其实都是当下小镇年轻女性追求“女性独立”与“自身尊严”的性别意识觉醒的表现。只是她们的性别意识并不是一种抽象的自主意识,而是通过一种体面的有情调的生活模式具身化出来的。

“尤其是女人,(现在)已经不是旧社会,更应该活出自己的态度,不是所有女人就应该做饭做家务在家带孩子,可以走出来,穿漂亮的衣服,过有情调的生活,靠自己工作赚钱,生活怎么过,全都是自己的态度与选择。”她们不像其他农村已婚女性一样,谈论孩子和家庭,而是总和我讨论自我工作、学习和理想,她们渴望在这个时代与生活中找到自我的存在感与价值。

究其实质,现阶段农村女性身份意识的觉醒更多表现在“穿漂亮的衣服,过有情调的生活”的欲望追逐。这种带有明显圈层感的地方社交圈就是她们所希冀满足的获取中产阶级或准精英阶层认可最便捷的途径。而这些中产阶层休闲娱乐场所是有着不同的性别要求或期待的,男性必须绅士、多金,女性则被期望美貌和时尚,“化妆是对人基本的礼貌”。

因此,这也决定了她们具身化身份展演最重要的装扮依据,她们需要保持靓丽的容颜和时尚穿搭才能获取入场券。这样的循环闭合逻辑使得女性不断装扮容颜、更新时尚潮流,追随着圈层化社交圈的性别期待和认可,又增强着自我权力和女性独立话语。

另一方面,在当地的乡村文化中,男性的主要职责是供养家庭,提供充足的家庭经济资本,家庭分工模式还偏向于“男主外,女主内”。结婚之前,家庭的房子、车子是由男性提供的;结婚之后,家里的大件经济支出,如新家具、孩子上学、房屋装修等等,仍旧需要男性主管;家庭中,男性能够提供给妻儿良好的生活条件,让妻子不受劳苦,保持魅力容颜,孩子上好的学校,这样的男性就是“有面”“有派头的”。因此,经济资本是男性外在魅力的彰显,追求时尚才更倾向于当地女性。

社交圈的性别期待与当地乡村的男性供养文化实现完美的糅合,使得这些女性不断将自我的欲望与情感进行糅合,这样的性别逻辑与女性话语双向支持,使得这些女性成为时尚的弄潮儿。

只是由于综合资本的不足,她们需要采取策略性行动,以实现功效最大化(最大爱慕和自我心理优越感)和成本最小化(经济资本投入的最小化)。同时,这样具身化的展演表达了身份的区隔机制,塑造着这些中产青年女性独特的身份认同。

时尚靓丽与上迁婚姻:小镇中产青年女性身体资本转换策略

尽管传统的乡村父权文化在女性城乡迁移带来的性别觉醒中不断褪色,但乡村从夫居的婚姻模式依然是农村女性的基本婚姻图景[20]。青年女性希冀通过婚姻实现阶层和经济条件的上迁。只是传统的婚嫁选择中,女性被寄予贤惠、能干和品格的端庄,而现在女性的身体与容貌被置于更高的选择空间。

裴谕新认为市场经济的到来,使得当代女性已经开始有意识将自我、身体与性作为资本,实现向上攀升或追逐梦想[21]。在女性身体不断“被消费”的背景下[22],这些青年女性不断将身体资本进行转换—上迁婚,实现美貌与婚姻的互构支持。

在传统的农业社会中,为了家庭的生计和再生产,择偶中的女性更多被期待身体的贤惠、能干和健壮,品格的端庄、坚韧和忠贞。而当地小镇是一个“煤炭大镇”和“经济重镇”,人均耕地不足两亩,进入21世纪之后务农已经不再是当地村民的主要经济来源,这样的择偶要求也就逐步淡化。

改革开放之后,就像阎云翔指出的,择偶观念发生很大的变化,更希望女性漂亮、会打扮、会社交,而对于男性则看重家庭条件,“风流”(长得漂亮,干净,穿戴整齐,特别是会说话)的男性变得吃香[23]。择偶观念的转变也使得当地女性开始注重自我的容颜和身体装扮。女孩成年之后,尤其是到婚嫁年龄,家里会有意识让女孩学会打扮和穿搭。

而且谁家女孩打扮得干净漂亮,这样上门说亲的人家就会自然增多,家里人脸上也更为有面。在医美技术日渐成熟的条件下,青年女性也开始借助医疗手段改善自己容貌先天的不足,很多单眼皮、小眼女性在家庭的支持下割了双眼皮,使眼睛更漂亮和好看一点。

云云经常说:“郎‘财’女貌,你没有相貌,哪个有钱的男的愿意娶你?”吴小英对市场转型期性别话语的分析指出,女性的身体、外貌和角色在消费文化中受到前所未有的重视,被视为能够在市场上获得效率和机会的一个不可替代的资源,这使女性身体走向商品化、客体化的时尚消费[24]。

而理想男性越来越指向那些拥有充沛购买力的形象[25]。在“男看经济,女看相貌”的性别话语的支持下,女性的美貌与男性的经济被放在同等的位置衡量,已经成为当代婚配市场上隐形的公平交换标准。

对于欢欢她们来说,靓丽的容颜和时尚的装扮成为她们实现“上迁婚”最大的资本。她们将两者放在同一个天平上衡量,以不断表现这是一场公平的婚配游戏。一次,丽丽的婆婆笑着说:“看你多幸福,嫁到我家,家里啥都给你准备了,什么也不用你操心。”丽丽忙说:“我长这么好看,就不可能嫁得不好,说不定还能嫁个更好的。”

欢欢常跟我说:“你要舍得给自己投资,把自己弄得好看了,才有人愿意给你投资。”女性的容貌与男性的经济成为对等的资源交换,而她们只是最诚实的玩家。她们深谙其中的道理,不断凭借美貌为自己选取最完美的婚姻。欢欢的娘家家庭条件在村子里属于普通家庭,家里有两个未婚的哥哥。结婚之前,欢欢在市里美容院做美容美甲,收入很不稳定,每月最多3000,基本上都用于市里房租、购买各类护肤品和化妆品。凭借时尚的外表,欢欢觅得村庄人眼中不错的婚姻。

欢欢老公家境在村子里属于偏上的,市里有房,自己在煤矿上班,合同工缴纳五险一金,工作稳定,收入可观。老公父亲是国营企业正式工,有着较强的人脉关系,结婚后还帮欢欢解决了工作问题。其他的女性也一样如此,她们母家家庭条件都很普通,她们自己的工资收入也和其他的打工女孩一样,不一样的是,她们愿意更倾心装扮自我,结婚前的工资收入基本用于购买各类化妆品和衣物,甚至入不敷出,与其他女孩的节俭贤惠形成鲜明的对比。

欢欢说:“你用迪奥,对象就不敢送你MAC;你用的美宝莲,就不要指望人家送你TF,男的也是看人下菜碟。”云云说:“你打扮得普通就只能吸引普通的男的,你打扮得越好看,那些优秀的男的才能看上你,那些矮矬穷就觉得高攀不起。”另一方面,在当地小镇,这些拥有较高经济资本的男性迎娶这些长相出众的女孩是一件“有面”的事情,同样这些女孩嫁于这些条件好的男性也是“嫁得好”的典范,可以说,是一件互利双赢的喜事。

正是这样的婚配模式,在经济半自主的条件下,才足以支撑起这些女性巨大的小资生活开支。而美貌与高嫁成为两个彼此互相论证的前提与结果,她们认为她们目前的优越家境是自己应得的。

鲍德里亚在谈到身体的“功用性美丽”时指出,它是资本的一种形式,是交换着的符号的一种材料,它作为价值/符号运作着[26]。当市场将女性的身体、外貌放到如此重要的地位时,那么拥有这些优势条件的女性为何不可以为自己谋取更多的福利?

凭借美貌的身体资本,她们为自己争取了有利的婚姻,实现了经济的半自主。同样,也是美貌为她们提供了融入都市娱乐圈最便捷的入场券,享受着中产阶级生活的快感和优雅。这就是她们时尚消费背后的行动策略,就像裴谕新笔下渴望留在都市的女性一样,她们也希望借此获得城市生活的体面与尊严,享受精英阶层生活的快感与时尚。

全球消费社会与地方尊严文化的互动:小镇中产青年女性时尚消费的结构性条件

1. 示范与调动:全球化消费社会对农村社会的延伸

普拉莫提出“亲密市民关系”概念,他认为当今世界是一个“私人事务引起公共注意力,公共语言围绕着亲密麻烦”的世界[27]。也就是说,在私人事务中,社会政治经济文化有着很重要的作用力,个人的问题即使存在很强的特殊性,也不仅仅是单纯的个人问题。

同样,个人的情爱烦恼、亲密麻烦,也是社会各种力量的汇聚之处,体现出很多社会与文化交叉影响的特征。究其实质,这些地方小镇中产青年女性所刻意与执意追求的消费时尚源于全球化、资本化、市场化打造的消费社会对农村社会的延伸。

21世纪初,中国加入了世界贸易组织,促使中国经济继改革开放之后进一步融入全球化的浪潮,中国的市场已经向全球打开了大门。为进一步促进中国经济的发展,跻身世界大国行列,中国政府不断扩大内需,以期快速实现中国的现代化进程。

到2010年,中国GDP已经超过日本,正式成为仅次于美国的第二大经济体。瑞士学者加纳更是预测,中国消费者很可能取代美国消费者成为全球经济增长的引擎[28]。对当地来说,感受最深的是,买汽车贷款一年之内还清没有利息,还有各种不定时发放的地方消费券,等等。在市场层面,媒体、商场、广告、各种软件(抖音、淘宝、唯品会、快手等)等不断宣传与刻画着品牌所代表的消费形象,形成强有力的诱惑,不断调动着公众的欲望。

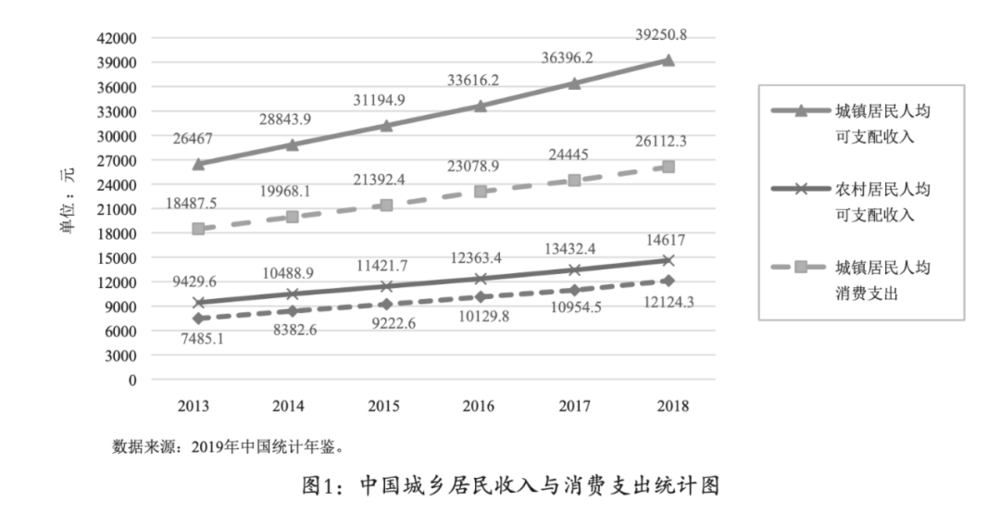

这种全方位、多角度的轮番打造,使得消费成为社会成员的普遍想象和期待。根据2019年中国统计年鉴数据,如下图1所示,虽然城乡之间的收入、消费差距逐渐在缩小,但不可避免的是,城镇居民还是在消费中拥有更多的优势。

正如余晓敏和潘毅所言,消费在中国市场社会主义体制下依然体现为城乡、地区、阶级上的多重差异性,即城镇居民、发达地区、高收入阶层在消费的盛筵中享有更多的自由、选择、权利和欢愉[29]。而乡村社会则成为落后的象征,城乡之间消费的堕距带来的不仅仅只有消费的转变,还有功利主义、世俗主义与物质主义对人们生活的刺激与影响。

在我们调研的小镇,随着城镇化进程的加快,城乡之间的流动已经成为日常,中上阶层青年为彰显自身在乡村社会的优越地位,购买市中心好地段房产,常年居住在市里,参与象征都市中产阶级的社交娱乐活动,尽情享受现代化文明成果,快速融入城市生活。

而在市里打工的中下阶层青年,他们举全家之力购买市区周边房产,或者租位于市区的房子,也将村子里的家称为“老家”(当地城里市民对农村祖辈家庭的称呼,暗含自我身份阶层的上升,从农民到市民),试图跟随中上阶层的步伐,以期褪去农村生活的影子,消弭社会大众对他们阶层认知的刻板印象。

可以说,住房城镇化已经成为一种潮流与趋势,但城乡之间的差异不仅仅是通过居住方式体现的,更多是通过时尚消费来形成一种新的势能:即使城乡居住分异在逐步缩小,但是通过一种更加明显的装饰打扮等具身化的形式形成一种更强大的城乡差异的动力。

对于这些女性来说,她们属于农村中的中上阶层,是最有可能跻身城市生活的人群。消费为新兴的经济精英追求一种现代的、复杂的“消费者公民”(citizen-consumers)身份认同提供了可能[30]。

她们更希望通过时尚消费试图从乡村形象中脱颖而出,显示她们在城乡之间特有的社会定位,既要与底层女性群体进行区分,又要与城市中产阶级身份趋同,真正融入到城市生活,又得以在乡村社会内部阶层划分中彰显特有的面子和尊严,获得更多的承认、尊重与体面。

时尚消费的传播是具有分层模仿和传递机制的,总体上呈现了一种从中心都市向边缘小镇的扩散过程。对于这些女性来说,她们对于时尚消费的感知主要有三种渠道或途径:都市求学建立的时尚消费膜拜、异质性的业缘关系带来的具身化都市女性示范以及日益普及的网络媒体效应。

都市求学的时尚消费膜拜。相比于母辈,这些女孩受教育程度更高,大部分具有大专学历,读书时大部分在大城市,数年求学的经历,让她们体会和接触过都市生活的美景,了解到这些时尚、品牌背后所代表的意义和身份,并为其着迷。

上上回忆说:“我第一次接触化妆品是上大学(大专)的时候,我们同宿舍有个城市姑娘经常买各种化妆品,我就特别感兴趣,她还经常带我逛丝芙兰,那是我第一次去逛这么高级的化妆品店。”欣欣说:“我上学在太原,周末和我们同学逛香奈儿和迪奥的专柜,心里想着等我有钱了就买。”“大学是所整容院”[31],在都市求学阶段,她们开始注重自我的外在打扮,近距离接触到这些品牌的外显符号,并逐渐形塑起对这些商品的膜拜和期待。

具身化的都市女性示范。在市里打工之后,异质性的业缘关系让其接触到老板、客户等等具身化的都市女性的生活方式,这样的都市人群象征更真实地成为这些农村青年女性模仿的对象。艳艳说:“我们老板有钱,可时尚呢,人家戴了块表真好看,我回来查了查是阿玛尼。”

珊珊说:“我的客户都太有钱了,去客户家量房,看见人家的化妆品,我回来查了查才知道是海蓝之谜,现在我也用。”每年年底聚餐,私人老板也会穿得格外亮眼,带着店员们去市里有名的酒吧、饭店、美容店等等团建,向她们传授自家的护肤美容和私人衣橱。

这些才是她们了解全球化消费社会最直观的途径,同时这些昂贵的奢侈品和休闲活动向她们推销着一种值得渴望的生活方式,并成为身份和地位的象征[32][33]。因此,模仿这些都市女性的生活娱乐,在地方小镇实现展演,也成为这些农村中产青年女性展现自我身份定位的方式和途径。

间接的网络媒体效应。除了这种直观的社交传播途径,间接的网络媒体效应也在潜移默化中影响着她们的时尚品味与消费欲望。随着通信网络技术的迅猛发展,抖音、快手、微信已经成为农村生活娱乐主要的方式,微博、小红书、抖音等等成为这些女性接触时尚前沿最重要的信息来源。

云云说“我看微博上那些美妆博主,能看一晚上不睡觉”,艳艳说“不敢让我拿起手机,一看淘宝一天就没有了”,手机已经成为她们休闲在家“须臾不可离”的娱乐方式。时尚的生活方式以贴近消费者喜好的现代化、多元化细微隐秘的途径切入到这些女性的日常生活,海量信息背后携带的意识形态表达就在将商品当作标签、符号加以挪用的过程中不断展现。

另一方面,随着人们对于品牌和时尚的狂热追求,当地并没有这些大牌护肤品的专柜,代购群体应运而生,她们为买不起专柜商品的女性提供了更实惠、更有保障的体面购物体验。这些专业代购经常在朋友圈和代购群里更新各种品牌和国外护肤品的功效,不断建构着这些品牌的价值和宣传着美貌对于女性的意义。

这些女性既为时尚、品牌背后的魅力着迷,又没有真正富裕到可以到专柜进行消费,代购成为她们的最优选择。她们所加入的代购群来源于老板、客户和在外上学同学的推荐,这些都是她们获取时尚消费信息最重要的来源。可以说,在当下的社会时尚和消费文化感召下,城乡之间的交流通道已经被无限打开,这些女性在潜移默化中感受着来自时尚消费的魅力和幻影。

因此,全球化的消费时尚不断调动着大众的欲望,住房城镇化进一步密切了城乡之间的交流,多元化的传播途径不断将时尚消费理念向基层乡镇扩散,让这些青年女性不断看到需求和欲望。

2. 地方化的尊严文化表达机制:在城市中产与农村社会之间开辟社会空间

泰弗尔曾指出,正是由于从属于不同的社会群体,个体才需要一个社会身份以确定自己在社会上的特殊位置[34]。对于这些地方小镇中产青年女性群体而言,在伦理文化转变的乡村社会,她们需要通过对都市生活的模仿在农村社会日常社交礼仪中展现自己特有的社会地位和面子,不断通过参照群体的比较和展现来建构自己独特的社会空间。

王春光曾描述当代农民工更多的是“城乡两栖”,既不完全是城镇化,又不完全回归乡里,或者说既城镇化又回归乡村[35]。对于这些女性来说,她们虽然在市里买房,甚至常年居住在市里,但亲属关系网络仍旧在乡村,村庄的熟人社会是她们重要的人际交往,其中尤为重要的是红白喜事和春节。

在当地仍旧有着很淳朴的同龄文化圈,是以男性为中心展开的,朋友们之间的红白喜事就是大家需要积聚在一起联络情感和互帮互助的时刻。而女性必须伴随着男性一同出席,和其他男性的妻子进行日常生活的交往,以后自家的红白喜事也全部倚赖这些朋友帮忙。男性帮着干体力活,如搭伙做饭、担水、生火等等,女性则以洗碗、洗菜、做甜点等为主。红白喜事的前一天,当地会专门设有答谢宴以感谢这些同龄朋友,女性则会穿着打扮靓丽一点出席活动,这是当地女性具有仪式感的会面场合。

一次云云丈夫的朋友结婚,由于是我们的共同好友,我便邀请和云云家一同前往。下午我早早来到云云家里,云云说必须好好收拾一番才能出门,让我耐心等待,她老公由于等不及提前去道喜。云云先洗了脸,敷了面膜,告诉我这样化妆出来自然不浮粉;然后要化一个初恋妆,既不张扬,又显得年轻靓丽;之后便开始搭配衣服,长款黑色T恤、白色长裙和阿迪的白板鞋,笑着向我解释说,衣服是时尚,鞋是门面;最后,云云还特意卷了长发,搭配了小挎包。

等到她全部收拾好出门,已经两个小时过去了。刚进朋友家门,房间里立马热闹起来了,朋友笑着说:“呀!你这一进门,我以为仙女下凡了”。另一朋友嬉笑说:“明天波波看不上人家新媳妇了,都是你的责任。”与房间里其他女性的大红唇或不施粉黛相比,云云看着既年轻又时尚,无疑成为人群中的佼佼者。还有最为隆重的过春节,当地人经常说“一冬天挣的钱不够过个年”,虽然现在人们经常买新衣,但春节却有着更为特殊的含义。

平时大家很少相聚,甚至很少见面,春节给大家提供了交流感情重要的契机。在春节这一天,村里的青年人是最为活跃的,老人们在家做饭看孩子,青年需要进行同龄朋友间的交际交往。男性们在一起喝酒称兄道弟,妻子们则聚在一起聊天,互相打量彼此的穿着打扮。由此,春节成为女性们重要的展演时刻,当地社会内部的阶层划分在这一刻彰显得分外显眼。

在春节,欢欢从早上就开始打扮,从妆容、首饰到衣服、配饰,每一样都不能落下。早上十点过后,大家开始呼朋引伴,相约到各个朋友家里聚会聊天。每到一个朋友家里,家里的女主人就会招待这些妻子们一起聊天:“欢欢你一天天怎么学打扮了,怎么穿得这么好看?”“欢欢你衣服在哪买的,同样的款式,感觉你穿得就洋气。”“你手镯在哪买的,看着真好,赶明我也去买个。”

欢欢无疑每次都是这些场合的主角,这些妻子们都会夸赞欢欢会打扮、时尚靓丽。家庭条件好一点的会和欢欢谈论衣服在哪买的,也会试试欢欢的外套、首饰之类的;家庭条件一般的就会发出羡慕的声音,“有钱就是好,就敢花钱,你看欢欢一天多拽呢,天天光收拾自己,咱一天天就想着房贷车贷”。总之,乡村社会这些仪式化的场合才是欢欢她们展现自我时尚最重要的舞台,通过这种仪式化的呈现,她们感受到自己身份的优雅和体面,收获颇多称赞与艳羡。

随着城乡交融的不断扩大,传统乡村社会的评价体系已经发生转变,已经由过去的伦理纲常道德标准,变成了现代社会的尊严与面子文化。在她们所生活的小镇,市里购房已经成为众多人的企盼和愿望,成为当地内部的阶层划分标准。而这些女性无疑属于佼佼者,市里房子、汽车已经成为她们的标配,还有村庄人眼中体面的工作和稳定不错的收入。

因此,这些女性并非乡村社会的普通大众,她们是农村社会的中上阶层,她们虽然从小生活在农村,但通过婚姻,她们拥有优越的家境,在城市中有自己的房子。然而她们又需要回到乡村社会,通过参与农村社会的社交礼仪,赢得自己的面子和尊严。相比于其他农村女性,贤惠与能干已经不是她们所追求的乡村形象,而时尚、消费才是她们彰显身份地位的标签。

凡勃伦在《有闲阶级论》一书中指出,“要获得尊荣并保持尊荣,仅仅保有财富或权力还是远远不够的,有了财富或权力还必须能够提供证明,因为尊荣只是通过这样的证明得来的”[36]。“在咱们这看家庭条件,不要看市里有没有房,要是没有房,那就不要考虑,太穷了;有房也不一定有钱,要看她们日常使用的护肤品和化妆品,这些才能看清家境。”

欢欢曾经不止一次和我说过辨别当地女性家庭条件的方法。欢欢的话告诉我们,当下的小镇年轻女性已经很敏锐地捕捉到地方尊荣的新证明方式——当住房、汽车和家电等固定资产已经逐渐在乡村社会普及之后,她们也开始走向对时尚消费的追求。只有跟随时尚消费保持前卫而又得体的打扮和社交礼仪,才能自然地展现出自己的家庭地位和经济实力,从而获得地方社会成员的羡慕和崇拜,产生一种认同性支配效应,尽管这种优越感和支配效应是一种高度不稳定的需要不断跟随潮流进行。

结论:通过具身化时尚消费制造小镇中产女性身份

消费文化的日益兴盛,重新建构着关于现代生活方式和社会身份的想象,个体的欲望、尊严与面子被无限放大[37]。这样一种通过消费时尚打造出来的看似有尊严的生活方式,正在快速地普及乡村社会,使得乡村社会的中上阶层女青年最先通过这种具身化实践策略,实现自我的身份构建,并在乡村社会的社交礼仪场所展演,产生区隔和支配效应。

总之,当代农村青年女性除了那些工厂里卑微、淳朴、善良的打工妹,一种新的追求城市中产女性身份的策略正在基层小镇兴起。她们既不用辛苦打工赚钱在时尚消费面前羞涩,也不是全然靠出卖身体来追求欲望和尊严的满足,而是利用城乡之间的消费示范、传播途径,努力投资自己的身体资本,实现身体资本与婚姻策略的互构支持,最后实现小镇中产女性追求体面尊严生活的梦想。

究其实质,全球化、资本化、市场化打造的都市中产生活方式已经成为人们身份认同的共识,城乡之间、阶层之间的差异被消费社会重新构建并提供了拉平差异的虚假表现形式。同时,她们通过乡村社会的社交场所的面子文化得以展现对城市中产消费时尚的模仿,形成自身的身份优势和区隔策略。

虽然她们在城市并不是时尚潮流的引领者,但是她们绝对是把城市消费时尚在乡村社会社交场所展演的佼佼者。这里有其聪慧的身体资本的实践策略,也有其对现代流行时尚文化的身体化把握。通过这种方式,她们在纷繁复杂而又纸醉金迷的现代社会中找寻到自我的位置,过上了有尊严的生活——获得城市地方精英的认可和乡村大众的羡慕。

只不过,不同人实现有尊严的生活的条件和策略不同,让不同阶层、不同代际、不同性别之间实现平等的有尊严的生活道阻且长。

[基金项目:本文系中央民族大学2018年科研创新团队计划项目“乡村振兴战略下民族地区发展与治理的追踪调查和深度个案研究”(项目编号:2018CXTD05)的阶段性成果]

参考文献:

[1]Barsalou L W.Perceptual symbol systems[J].Behavioral and Brain Sciences,1999,22:577-609.

[2]Barsalou L W.Grounded cognition[J].Annual Review of Psychology,2008,59:617-645.

[3]皮埃尔·布迪厄.区分—判断力的社会批判[M].刘晖,译.北京:商务印书馆,2015.

[4]Davis.The Consumer Revolutionin Urban China[M].Deborah(ed.).Berkeley:University of California Press,2000.

[5]Comaroff Jean,John L Comaroff.Millennial Capitalism:First Thoughts on a Second Coming[J].Public Culture,2000,12(2):294.

[6]周贤润.从阶级认同到消费认同:农民(工)身份认同的代际转向[J].中国农业大学学报(社会科学版),2017(4):24-32.

[7]王宁.消费与认同—对消费社会学的一个分析框架的探索[J].社会学研究,2001(1):4-14.

[8]袁芃.时尚的祛魅—时尚、现代性与消费的当代合谋的解读[J].哲学动态,2007(1):29-34.

[9]Zukin,Sharon,Jennifer Smith Maguire.Consumers and Consumption[J].Annual Review of Sociology,2004,30:180.

[10]潘毅.中国女工—新兴打工阶级的呼唤[M].香港:明报出版社,2007.

[11]杨发祥,周贤润.新生代农民工的消费认同—一个社会学的分析框架[J].华东理工大学学报(社会科学版),2015(6):31-39.

[12]肖索未.欲望与尊严—转型期中国的阶层、性别与亲密关系[M].北京:社会科学文献出版社,2018. [13]西美尔.时尚的哲学[M].费勇,等,译.广州:花城出版社,2017.

[14]Arjun Appadurai.The social life of things Commodities in cultural perspective[M].Cambridge University Press,2013.

[15]刘胜枝.消费与现代女性的自我实现—时尚杂志中的女性价值观念诉求[J].中国青年研究,2006(1):65-68.

[16][29]余晓敏,潘毅.消费社会与“新生代打工妹”主体性再造[J].社会学研究,2008(3):143-171.

[17]Synnott Anthony.Truth and Goodness,Mirrors and Masks—PartI:ASociology of Beauty and the Face[J].British Journal of Sociology,1989,40(4):605.

[18]约翰·R.凯里.解读休闲:身份与交际[M].曹志建,李奉栖,译.重庆:重庆大学出版社,2011:116.

[19]欧文·戈夫曼.日常生活中的自我呈现[M].冯钢,译.北京:北京大学出版社,2008:15.

[20]杜平.男工·女工:当代中国农民工的性别、家庭与迁移[M].香港:香港中文大学出版社,2017. [21]裴谕新.欲望都市—上海70后女性研究[M].上海:上海人民出版社,2013.

[22]高婕.当代消费社会中女性的消费与“被消费”的女性—基于批判的视角[J].国外理论动态,2016(3):84-92.

[23]阎云翔.私人关系的变革:一个中国村庄里的爱情、家庭与亲密关系(1949—1999)[M].龚小夏,译.上海:上海人民出版社,2017.

[24]吴小英.市场化背景下性别话语的转型[J].中国社会科学,2009(2):163-176.

[25]雷金庆.男性特质论:中国的社会与性别[M].刘婷,译.南京:江苏人民出版社,2012.

[26]让·鲍德里亚.消费社会[M].刘成富,全志钢,译.南京:南京大学出版社,2008:124-125. [27]Plummer K.Intimate Citizenship:Private Decisions and Public Dialogues[M].Montreal Kingston:Mcgill-Queen’s University Press,2003.

[28]乔纳森·加纳.中国消费力的崛起:理论与证据[M].郭丽虹,译.上海:上海人民出版社,2006.

[30]Pun Ngai.Subsumption or Consumption?The Phantom of Consumer Revolutionin“Globalizing”China[J].Cultural Anthropology,2003,18(4):274.

[31]卫小将,卜娜娜.快乐、迷茫与痛苦的身体:女大学生毕业整容背后的不平等与抗争[J].中国青年研究,2018(7):19-25.

[32] Wang Gan. Cultivating Friendship through Bowling in Shenzhen[M]. In The Consumer Revolution in Urban China. D. S. Davis. Berkeley(eds). Los Angeles & London:University of California Press. 2000.

[33] Wang Jing. Bourgeois Bohemians in China ?Neo-Tribes and the Urban Imaginary[J]. The China Quarterly, 2005 ,1 8 3(9).

[34] Jean-Claude Deschamps,Thierry Devos. Regardingthe Relationship Between Social Identity and PersonalIdentity [M]. In Stephen Worchel,J. Francisco Morales,Dario Paezand Jean-Claude Deschamps(eds). Social Identity. London:SAGE Publications,1998:15.

[35]王春光.第三条城镇化之路:“城乡两栖”[J].四川大学学报(哲学社会科学版),2019(6):79-86.

[36]凡勃伦.有闲阶级论[M].蔡受百,译.北京:商务印书馆,1964.

[37]肖索未“.时尚的重要性”?—消费文化、婚外包养与都市女性的“尊严经济”[J].妇女研究论丛,2015(5):29-27.

本文来自微信公众号:中国青年研究(ID:china-youth-study),作者:赵杜灵(中央民族大学民族学与社会学学院博士研究生)