本文来自微信公众号:中国青年研究(ID:china-youth-study),作者:王敬(河北经贸大学公共管理学院讲师),原文标题:《低额彩礼习俗维系机制的多维度分析——基于广州市F村的驻村调查》,头图来自:视觉中国

摘要:目前学术界对农村彩礼的研究主要集中在婚姻市场要价理论框架下,对高额彩礼的形成原因与运作机制进行阐释。然而中国农村彩礼性质存在显著区域性差异,已有研究缺少低额彩礼习俗维系机制的视角。本研究基于广州市F村的驻村调查,从就地城镇化背景下的市场福利、团结型宗族社会结构下的保护机制以及婚姻圈流动状态下的高地位置优势等维度,为低额彩礼维系机制提供新的解释路径。

关键词:就地城镇化;宗族;婚姻圈;彩礼;低额

乡村振兴战略20字总要求是“产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕”。2019年中央一号文件中明确提出加强农村精神文明建设,对婚丧陋习、天价彩礼、孝道式微等不良社会风气进行治理。近些年来,我国北方农村以及南方经济欠发达地区,出现天价彩礼的普遍现象,如陇东与赣南等地的彩礼接近30万元。高昂彩礼来源于男方父母多年的家庭积攒、亲戚借款以及银行贷款。为了完成协助儿子娶媳妇的人生任务,一些农村地区存在婚前几年攒钱,婚后几年还贷的现象。这些农村地区的“婚姻挤压”与“代际剥削”现象严重,甚至出现“因婚致贫”与“因婚返贫”现象。彩礼在一些农村地区成为家庭的最大开支项,天价彩礼造成一系列的连锁反应,如代际关系失衡、家庭养老资源匮乏,甚至影响得之不易的脱贫攻坚成果。

一、文献回顾与问题提出

中国从周代开始便有“六礼”(包括纳采<男家请媒妁带着“礼”前往女家,询问女方是否有意>、问名<询问女方名字与八字>、纳吉<问完女方八字后,进行占卜>、纳征<男方向女方下聘礼>、请期<男方择定婚期,告知女方>、迎亲<男子亲自去女方家迎娶新娘>)的习俗,指完成婚姻的过程要经过六种礼节,其中的纳征就是当今婚姻礼仪中的送彩礼。

在传统婚姻中,彩礼最重要的功能是男方家庭向女方家庭表达联姻的诚意并发出联姻的信号,“六礼”中的纳征伦理价值显著,而经济价值弱化[1]。但是,随着时间的推移,彩礼的性质逐渐凸显经济功能而非价值功能,彩礼“异化”现象严重。

已有研究主要集中在彩礼构成、彩礼涉及主体、彩礼来源与流向、彩礼功能、高额彩礼存在原因等视角。首先,彩礼的构成存在一个历史变迁的过程,经历了从“现金+实物”向“现金”过渡的过程,即“干折”(以钱代物,送给新娘的订金礼转换为现金,并在订婚仪式上直接交给新娘本人)[2]。

当前彩礼主要是由男方家庭与女方家庭商定,或由媒人出面到双方家庭去斡旋,最终双方商定一个现金数(干折)。彩礼的多少主要取决于当地的“行价”,即男女双方所在村落与周边村落的区域性价格。此外,在“行价”基础之上,根据男方家庭的经济条件以及名声(男方家庭在村落中的德行或口碑)上下波动,最终协定一个男女双方家庭认可的价格,彩礼的确定过程是一个“议价”互动过程[3]。

其次,彩礼涉及的主体主要包括男方家庭、女方家庭以及新婚家庭。彩礼主要从男方家庭流向女方家庭,抑或流向年轻夫妇新组建的家庭。彩礼的来源主要是男方家庭多年的积累、亲戚朋友借款以及银行贷款,婚后男方家庭进行还钱还贷[4]。高额彩礼是男方家庭生计中面临的最大的一个“坎儿”,但是父代把帮助儿子成婚内化为最大的“人生任务”以及自身的“伦理性责任”,内化的自我意识与规则变成实践中的高额彩礼。在彩礼的议价过程中,男方家庭往往会同意女方家庭的要价[5]。

再次,从彩礼的功能以及类型学角度出发,目前学术界的研究可以归纳为彩礼的偿付理论与彩礼的资助理论[6],这两种理论都具有市场要价性质[7]。

彩礼的偿付理论:第一,由于我国农村的“从夫居”制度,女性嫁入男性家庭后,女性家庭的劳动力转移到男方家庭,彩礼一定程度上补偿女性家庭劳动力的流失;第二,女性家庭抚养女儿多年,男方家庭通过彩礼补偿女方家庭在抚养女儿过程中付出的精力与情感,很多地方称之为“奶浆钱”。

彩礼的资助理论:女方家庭通过向男方家庭要价高额彩礼,然后将高额彩礼转交给女儿,作为新婚家庭发展的原始积累。高额的彩礼是新婚家庭与男方的原家庭实现“经济分裂”的开端,分家是子代家庭从父代家庭中分裂出去,最主要的标志是经济的分裂[8][9]。高额的彩礼提前完成与男方原始家庭的“分家”,并实现了家庭资源的代际提前转移。

此外,彩礼习俗存在显著的区域性差异。一是从区域性差异角度出发,朱战辉将彩礼类型具体分为南方团结型宗族村庄的一般型彩礼和北方分裂型村庄(小亲族村庄)的高额型彩礼[10]。

二是从农村社会结构角度出发,不同类型农村的代际关系存在差异,如宗族型村庄的“强代际伦理、弱代际责任”[11],男方父代在子代的婚姻中的责任不强,没有提供高额彩礼的伦理责任。在宗族型村庄,由于“父权”的身份,儿子应通过自己的努力完婚,并为父亲争光,如果子代不能成婚,是子代无能或者没有面子,村庄内部的议论会围绕“儿子没有给父亲争光”展开。

相反,在北方小亲族分裂型村庄,代际伦理责任很强,代际关系“向下看”,父代尽其所有为儿子张罗婚事,并将辅助儿子成婚作为最大的人生任务,父代的漫长生命周期都是围绕子代成婚以及子代家庭再生产(隔代抚养)展开[12]。

三是从经济发展角度出发,农村家庭所在区域的经济状况与彩礼价格呈现反向相关的关系,并非所有的宗族型农村的彩礼都维持在正常水平,例如赣南农村是典型的宗族型地区,但是由于地处偏远的经济欠发达地区,传统宗族型村庄正在经历着婚姻价值观的变革[13],同样出现了“天价彩礼”现象。既有研究大多对高额彩礼现象进行了不同角度的分析,缺乏低额彩礼研究视角。

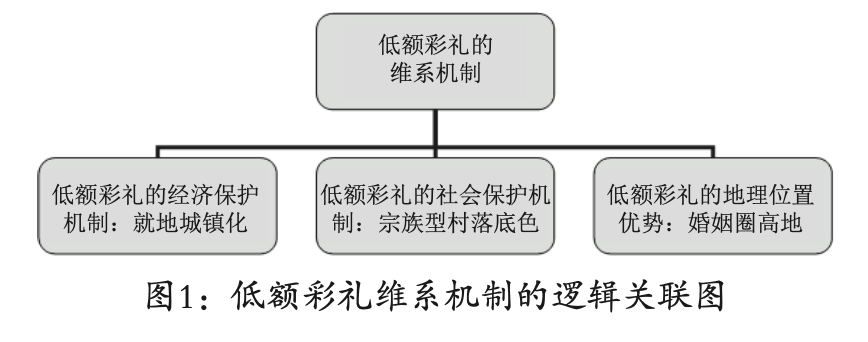

文章的问题意识来源于研究团队2019年7月在广州F村进行的驻村调研。F村的彩礼额度低,父代在子代婚姻中的代际伦理负担轻。一些宗族型农村正在经历婚姻价值变革,如赣南地区的天价彩礼现象[14]。F村同属宗族型地区,与当地收入相比,F村彩礼额度一直以来都很低。为什么F村的传统婚姻伦理以及彩礼习俗没有消解?F村低额彩礼的维系机制是什么?本文拟从经济保护机制、社会结构保护机制以及婚姻圈位置等三个维度进行阐释(见图1)。

F村位于广州市白云区,机场高速公路以及106国道穿过村庄,毗邻广州新白云机场,村庄交通条件优越。F村具有21个经济社:新庄、元洲、红一、红二、向前、合龙、东一、东二、西一、西二、西三、西四、西五、西六、草塘、清湖、沙东、沙西、沙中、三福、瓦窑。在行政设置上,F村采用村社模式,经济社相当于其他农村的“组”与“小队”。

但是,F村是“工业化、商业化”的农村,经济社有物业收入(出租工厂或者土地),具有实体经济地位,每个社经济独立。此外,由于F村人口多,如果仅仅依靠村两委,很难进行管理与协调,例如征地等政策性事件,需要协调更多人,经济社起到了联系村两委与村民的桥梁作用。全村户籍人口5543人,主要姓氏为曹和沈。此外,由于地处珠三角地区,村庄外来人口众多,2019年有流动人口9668人。

村集体的收入主要来自厂房和商铺出租。我们对村干部和村民进行深度访谈,访谈对象共34人。通过驻村调研,笔者的研究团队在讨论中达成共识,认为可以从就地城镇化背景下的市场福利、团结型宗族社会结构下的保护机制以及婚姻圈流动状态下的高地位置优势三个视角对低额彩礼维系机制进行解释。

二、低额彩礼的经济保护机制:就地城镇化

就地城镇化对农村低额彩礼的维系提供了经济保护机制。市场经济发展是否会冲击当地的传统婚俗?在F村的驻村调研中,笔者发现当地的彩礼习俗没有被市场异化,村庄传统社会关系秩序没有解体。相反,当地市场经济的发展,一定程度上保护了本地的传统风俗,如低额彩礼习俗,这一经验现象背后的解释机制如下:

第一,就地城镇化提供了更多的劳动力市场机会。F村地处经济发达的珠三角地区,劳动力密集型产业发达。上世纪80年代,珠三角地区引进各类合资与外资企业,三来一补贸易(来料加工、来料装配、来样加工和补偿贸易的简称)快速发展,当地村民开始陆续放弃种地,进工厂务工,村子里的土地出租给外地人口。年轻人就近在广州市里工作,晚上乘坐地铁或者公交车下班回村。

就地城镇化为农民家庭的完整形态提供可能,农民的生产与生活场域不分隔。由于接近大的劳动力市场,本地村民的社会关系资源丰富,通过亲戚与朋友等社会关系网络,可以很容易找到工作,例如F村有300多人在广州白云机场工作。农村彩礼普遍存在“上嫁礼低,下嫁礼高”的规律,其中“上嫁”或“下嫁”的主要衡量标准包括男性自身工作状况以及男性家庭经济状况。充沛的非农就业机会,使当地年轻人以及家庭条件优越,从而为低额彩礼的维持提供了经济基础。

第二,就地城镇化使当地村民的经济压力变小,不需要通过“刚性”买房实现城市化。本地村民通过村庄成员权身份获得建房指标,消解城市化的购房压力。F村的家庭生活压力非刚性化,中西部农村地区城市化的压力来源于购房,是竞争性的压力。相比较城市购房,农村自建房成本低,父代根据自身能力选择盖几层,盖一层或者两层,然后子代通过自己的努力,加高房屋(F村房屋基本上都是三层以上,很多五层房屋。其中多数是父代建一层或者两层,三层到五层由子代通过自身努力完成)。

父代与子代两代人共同建房,两代人共同居住在一起。此外,大量外来务工人口涌入F村(F村有规模较大的欧林家具厂、规模小的皮包厂、化妆品厂等劳动密集型企业,此外F村临近广州市白云区东华西城工业园区),在F村租住农民房屋。出租屋收入(物业收入)是就地城镇化所产生的土地增值收入,是就地城镇化产生红利的又一体现(F村的土地增值收入,主要体现在:政府征地收入,征地社保收入,物业收入)。当地村民不需要刚性积攒帮助子代实现城市化。

案例1:我家有四层楼房,一层老人住,二、三层出租,四层我和丈夫住。我房子的第一层是我公公建的但是没有装修,后来我们结婚了,我和我老公又加盖的其他三层。我们村挨着工业区的家庭跟我家情况差不多,我自己打理出租屋卫生和租金。(20190716TYZ)

第三,就地城镇化为当地农村提供更好的公共服务,如教育与医疗。绝大多数的青年人与中年人完成了大学或大专(职业技术学校)教育。本地年轻人在劳动力市场中竞争力大,容易从事体面且收入高的工作。由于地处市郊,毗邻机场,F村经历了四次征地,除了征地款外,政府为每亩征地提供1.4个社保。经过几次征地后,村里60岁以上的老人基本上每个人都有社保(500~1000元/月)。

后来社保名额太多,经过村民与政府协商博弈,最终采取社保变现方式(老年人基本上都有社保名额了,当地村民认为社保名额给年轻人或者小孩不划算,到60岁才能拿到钱要交很多年的钱,而且基本上年轻人在广州企业工作都有社保。村民协商认为,社保折现,直接发放给村民比较划算),直接平均分给社员。F村民社保相对完善,为农民生活提供了制度性保障。

案例2:我们村经历了几次征地。1999年,机场高速公路征了800多亩(6万/亩);2009年,机场第三跑道征地600亩(20万/亩);2017年,花莞高速征地400亩作为储备用地(30万/亩);。我们村基本上60岁以上老人都有征地社保了,年轻人基本上单位提供社保。后面就将社保直接变现了。(20190706YSJ)

第四,就地劳动力市场的发达与市场经济的公平,一定程度上缓解了宗族型村庄的消解。经济发达地区,老年人具有经济优势地位,有红利性收入、社保收入、福利性收入、非正式收入、房产租金收入等,经济上实现自养,对子女没有经济上的依附,在家庭政治中依旧保持传统的权威地位。由于较长期的市场经济,父代与子代都具有经济理性,父代与子代在经济上保持独立。

市场经济发达,使家庭成员收入边界清晰,经济上依附不强,清晰的收入方式使家庭规则更加清晰。子代自身的经济收入能力高于父代,父代没有必要干预子代,父代并没有过度卷入到子代的婚姻中。在经济欠发达地区,传统的宗族型村庄面临价值体系的解体,这些村庄父代与子代收入与积攒能力低,父代不得不卷入到子代的婚配过程中,协助子代支付高额彩礼。

第五,就地城镇化消除了当地村民“农民身份”的焦虑,他们与城市户籍人口拥有相似的收入,同时还有房屋出租与股份分红收入。从阶层角度出发,本地村民没有“阶层上移的焦虑”与“阶层下移的恐惧”。从农民的价值危机角度出发,中西部农村受现代性冲击更大,外出务工人员同时接受城镇的“现代文化”与村庄的“传统文化”。

文化是活跃的,是通过一系列小的事件发生改变的,如中西部外出女工,有通过彩礼实现经济生活改变的市场价值观念[15]。不同场域的文化交流与冲突,是从传统到现代的变化带来了价值观变化的压力[16][17]。由于就地城镇化,当地农村的生产与生活发生在同一场域,传统低额彩礼的习俗没有受到其他地域高额彩礼习俗的冲击,彩礼风俗没有发生变异。

综上所述,就地城镇化有利于传统民俗维持,村庄讲究传统秩序与权威,传统的民俗与就地城镇化并没有形成对冲。就地城镇化产生“市场福利”,如就地就业、经济收入有保障,同时无刚性的生活压力(住房、教育)。

市场是镶嵌在农民非正式的传统社会关系网络中,传统的村庄秩序不是进入市场的障碍,一定程度上是有利因素。市场进入的不是空白地,是一个完整的社会,市场是社会中的市场。一定程度上,就地城镇化更有利于传统民俗的维持。相反,边缘的偏远农村,家庭结构不完整,生产与生活场域分隔,偏远农村地区难以实现就地城镇化,传统民俗易受市场文化冲击,如高额彩礼的形成。

三、低额彩礼的社会保护机制:宗族型村落底色

贺雪峰教授认为中国国家巨大,根据农村的文化和社会特质,将中国农村分为宗族型、小亲族型以及原子型[18]。其中宗族型村庄是团结型村庄,村庄内部以及家族内部整合性强、竞争性小。在区域性差异视角下,朱战辉认为农村彩礼存在区域性差异,并概括为南方团结型村庄的传统彩礼与北方分裂型村庄的高额彩礼现象[19]。团结型宗族村庄出现低额彩礼的现象,并没有出现彩礼异化问题。

李永萍认为宗族型村庄没有出现高额彩礼现象,主要原因包括低度代际竞争、低度代内竞争以及低度村庄竞争[20]。F村属于宗族型村庄,虽然市场经济发展早,但F村的宗族底色仍旧存在。宗族型村庄的社会结构为低额彩礼的维持提供了社会保护机制。

第一,从代际关系层面出发,宗族型村庄具有“强代际伦理与弱代际支持”特征。中西部代际关系是“付出与回报”的市场逻辑,老人只有倾其所有的为子代付出,才有可能换得子代的赡养。F村代际伦理强,传统的代际关系保持相对完整,父代的权威性高,代际秩序是双向的、向上倾斜的,年轻人有天然的义务赡养老人。

在F村父代权威依旧存在,主要指老年人在家庭事务中的传统权威地位,并具有家庭资源的支配权。相反,F村父代对子代的代际支持有限,父代没有被强烈地卷到子代的家庭发展任务中,父代没有将子代的家庭城市化与阶层跃迁内化为自身的代际伦理与代际责任。

案例3:老人在家里永远有地位,老头子在家讲话有分量,如果年轻夫妻吵架,我就要动用权力劝导;我们家的年底分红有9000元,这分红钱在我的手里,儿子打工挣钱,不需要这个分红钱。另外我和儿子住在一起,儿子工作后的一部分工资要交到家里作为生活费用,对于生活小钱,儿媳妇没有意见。儿子工作了,我从不过问,一起吃饭的时候,我和儿子也不会讲太多话,只要按时向家里交生活费就好。(20191711CJL)

此外,父代对子代的婚姻责任不强,主要是督促子代去找对象结婚,并根据自己的能力准备婚房与婚宴,但对婚房与婚宴没有硬性的标准,旧房或者新房、一层或是多层,根据父代的能力进行准备。如果子代没有结婚,也不会影响父代的生活,村庄内部不会对父代进行议论,相反村庄舆论导向子代,认为子代没有努力,没有为父代争光。F村的青年婚姻问题更多依赖子代自身完成,父代仅仅起到敦促和协助的作用。

案例4:我有两个儿子,小儿子10年前去秘鲁开中餐馆了,这些年一次也没有回来过。我大儿子40多岁了,有A本,在开大车,但是还没结婚。我以前催促他,但现在也不管了。他不结婚是自己的事情,我也管不了太多,我喜欢打篮球,到现在也在打篮球,我只是平时锻炼身体。(20190715CWT)

第二,团结型宗族社会结构有利于维持村庄内部强有力的社会规范,传统行为规范和价值观念在宗族村庄有较强的延续,这为低额彩礼的维持提供了社会保护机制[21]。宗族型村庄是“守规则”的村庄,延续传统的婚丧习俗与人情交往规则。村庄的人情交往的“礼金”很随意,包括彩礼,彩礼维持在2万~3万元。低额礼金彰显村民们“情感交往”的逻辑,没有攀比,交往是逻辑。宗族型村庄讲规则,认为高额的彩礼是“卖女儿”,女儿嫁到男方家庭还要偿还因“高额彩礼”而产生的债务,影响女儿婚后的生活质量。

案例5:我们这的彩礼风气最好,我儿子2009年结婚的,彩礼9000元,我们这的人一直认为,要那么多的彩礼,回头女儿嫁过去还要跟着一起还钱,我们不是为了卖女儿。我儿子结婚没有请服务队,我们这红事都是请社里的人,一般是一个宗族的,也有说得来的朋友来帮忙。我们这人情不重,一般兄弟或者亲戚会给100~200元红包,其他亲戚朋友会给20~50元,客人给的红包很随意,有的人也开始慢慢不收红包了,我们根本没有账簿,我们摆酒不是为了赚钱。账簿会让来参加婚礼的人为难,尤其是没有钱的亲戚朋友为难。(20190707YSJ)

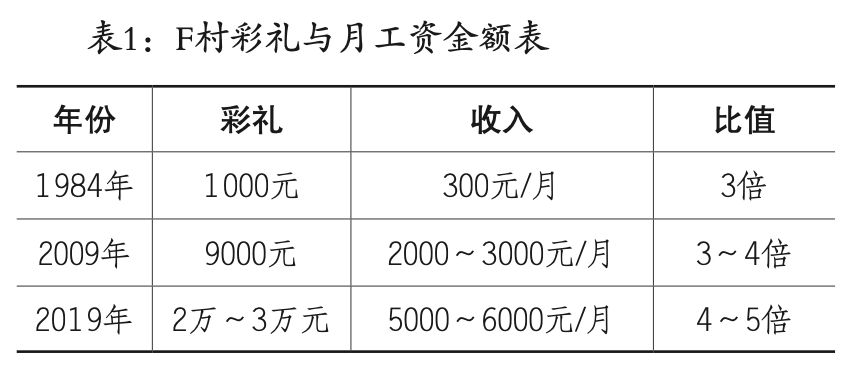

如果将村民收入作为衡量彩礼标准,我们发现F村的彩礼并没有明显的增长趋势,更没有彩礼异化现象(如表1所示)。1984年F村彩礼1000元,工资收入300元每月,相当于月收入的4倍左右。2019年,F村彩礼2万~3万,但工资5000元每月,相当于月收入的4~5倍。因此近几十年来,彩礼相对农民收入变化不大。特别需要说明的是,即使在1980年彩礼1000元,在当地金额也不算高,因为珠三角地区较早实现劳动力的市场价值。

这与高额彩礼形成鲜明对比,在田野调查中,学者们发现高额彩礼的地区,彩礼是农民家庭几年的年收入。宗族型村庄为低额彩礼的维系提供了社会庇护结构。宗族型村庄内部以及家庭内部是团结的,内部整合性强,社会行为规范强,有利于传统彩礼习俗的维系。每个村民在村落中生活,守护传统低额彩礼的习俗,没有人去打破这个规则。

四、低额彩礼的地理位置优势:婚姻圈高地

我国农村婚姻圈呈现“婚姻梯队序列”特征。一方面,从区域性层面出发,欠发达地区在彩礼议价过程中受到挤压,这种挤压具有区域性梯度特征,如甘肃地区彩礼的“行价”高。随着外出务工常态化,青年女性资源从经济欠发达地区流向经济发达地区。欠发达地区农村婚姻圈面临女性资源稀缺与流失问题,因此通过高额的彩礼吸引女性。

另一方面,从村庄内部层面出发,经济条件差的家庭在婚姻中受到挤压,女性家庭根据男方家庭的经济条件“要价”,经济条件好的要价低,相反经济条件差的要价高。因此,欠发达地区的经济条件差的男性青年家庭更容易受到高额彩礼的婚姻挤压。

从区域性角度出发,珠三角地区是我国市场经济起步最早的区域,属于经济发达地区。F村处于全国婚姻圈的高地位置,根据田野调研,我们发现本村女性外嫁的属于少数,但由于外来务工人员众多,F村的外地媳妇占一定比例。中西部地区,由于经济发展相对落后,处于全国婚姻圈的“洼地”,女性资源不足,对于男性的婚配可选择对象少。但是在F村,当地村民可以选择“本地婚”还是“异地婚”。通过访谈当地的中年人与老年人,本地人(父代)更喜欢本地婚,也就是希望儿子找当地媳妇。

案例6:我们老一辈的人希望孩子找本地儿媳妇,因为大家婚姻习俗相同,饮食习惯也一样,我们这有找外地媳妇的,喜欢吃辣的,根本就吃不到一起。另外与外地媳妇可能有语言障碍。(20190711CJL)

一方面,当地老年人对外地媳妇提出的高额彩礼比较抗拒,娶本地媳妇彩礼仅仅2万~3万,但是娶外地媳妇要8万左右彩礼(北方地区媳妇)。另一方面,2019年镇里的政策提出“股权固化”(股权固化是F村所在区与镇在2019年拟推行的政策。因为F村等村落,经常因为外嫁女股权问题、非农户口股权问题、归国华侨股权问题出现矛盾,并走法律程序打官司。为了减少矛盾,提出股权固化,就是不论人口增减多少,每年分红的股权不变),即不再根据人口的增减来重新分配股份,如果娶外地媳妇,没有股份,不能在年底拿到分红。此外,当地人与外地人的语言、生活习惯不同,比起本地婚,家庭内部更容易产生冲突。

此外,根据学者研究,彩礼的多少与交通便利条件呈现相关性[22],即离国道、省道等越近(交通越便利),彩礼金额越低。综上所述,从全国区域性层面、村庄经济状况层面、交通便利程度层面,F村都处于农村婚姻圈的高地,为低额彩礼提供了地理位置优势。

五、结论

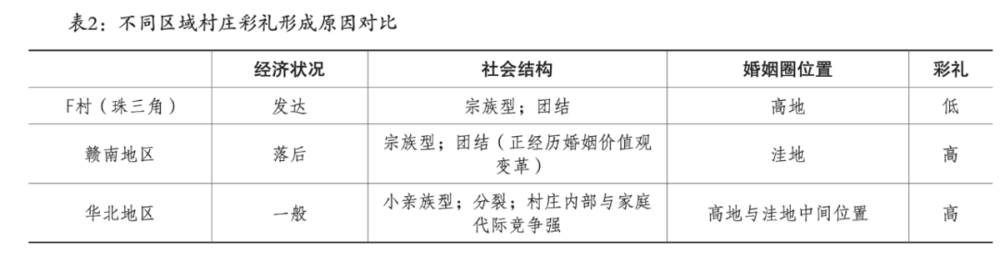

文章从经济发展状况、村庄社会结构以及婚姻圈位置三个维度为农村低额彩礼的维系机制提供一个新的解释路径。这三个维度相互交叉、相互作用,共同形成衡量彩礼额度的综合标准(如表2所示)。

第一,从经济发展状况维度出发,将农村分为经济发达地区、经济落后地区,以及经济发展一般地区。在全国农村婚姻市场中,高额彩礼多数发生在偏远的落后地区。

第二,村庄的社会结构对高额彩礼起到抑制或是推动作用。宗族型村庄内部团结,规则性与行为规范较强,有利于传统低额彩礼习俗的延续;相反,在华北小亲族地区,村庄内部分裂,村庄竞争强,包括彩礼的竞争,逐渐抬升区域性彩礼的行价。例如,华北地区经济发展处于中等水平,但是由于村庄内部竞争以及家庭内部竞争(代际财产转移、代内兄弟竞争),导致彩礼“水涨船高”。

第三,从婚姻圈的梯度序列位置来看,处于婚姻圈高地的农村,不但本地女性资源没有明显外流,大量的外地女性资源涌入村庄,在女性资源不稀缺的情况下,彩礼区域性价格不会被抬升;相反,处于婚姻圈洼地位置的农村,彩礼额度出现大幅度增长现象。

农村彩礼形成受到外在力量与内生力量两个方面的影响。一方面,外在力量主要是指农村是镶嵌在全国经济市场中的,受到市场外在秩序的影响,经济发达地区为低额彩礼提供了有力的经济保护机制。女性资源期待通过婚姻方式流入发达地区,因为经济发达地区拥有充足的就业机会、稳定的收入、良好的社会保障体制等富有吸引力的优势,田野调研经验现象主要体现在外嫁女同意降低彩礼嫁到经济发达地区。

另一方面,中国农村的村庄社会特质不同,这种社会特质是村庄内生的,如宗族型村庄的强规范性,避免了外地农村高额彩礼冲击本地村庄的低额彩礼,为低额彩礼的维系提供庇护。彩礼的经济维度、社会维度、婚姻圈位置维度是一体的,相互作用,形成不同彩礼模式的运作机制。

[基金项目:本文系2018年度国家社会科学基金项目“新时代中国特色社会主义乡村伦理建构的理论内涵与实践路径研究”(项目编号:18BZX129)、2020年度河北省社会科学发展研究课题“城乡融合与积极老龄化政策环境中我省城市老年人参与乡村建设研究”(项目编号:20200301004)、2018年河北经贸大学国家课题培育项目“京津冀资源型农户生计方式变迁与动力机制研究”(项目编号:2018PY05)的阶段性研究成果]

参考文献:

[1]李霞.民间习俗中彩礼及其流变[J].民俗研究,2008(3).

[2][美]阎云翔.礼物的流动—一个中国村庄中的互惠原则与社会网络[M].李放春,刘瑜,译.上海:上海人民出版社,1999.

[3][22]王思凝,贾宇婧,田耕.“议彩礼”:论农村彩礼形成机制中的道德嵌入性—基于甘肃L县的案例分析[J].社会,2020(1).

[4][6]赵代博,程令伟,鄢盛明.农村高额彩礼婚姻中资金转移路径分析[J].西北农林科技大学学报(社会科学版),2017(5).

[5]李永萍.北方农村高额彩礼的动力机制[J].青年研究,2018(2).

[7]桂华,余练.婚姻市场要价:理解农村婚姻交换现象的一个框架[J].青年研究,2010(3).

[8]班涛.农村“独子分家”新实践及其动力探析[J].中国青年研究,2018(2).

[9]龚继红,范成杰.农村妇女的家庭地位是如何逆转的—实践视角下的妇女家庭纵向地位变迁[J].华中科技大学学报(社会科学版),2016(3).

[10][19][21]朱战辉.农村彩礼性质的区域性比较研究[J].当代青年研究,2017(4).

[11]杨华.代际责任、通婚圈与农村天价彩礼[J].北京社会科学,2019(3).

[12]狄金华,郑丹丹.伦理沦丧抑或是伦理转向—现代化视阈下中国农村家庭资源的代际分配研究[J].社会,2016(1).

[13][14]王振,刘成良.媒妁之言:宗族村落的媒人、彩礼与婚姻市场—基于赣南农村的社会调查[J].北京社会科学,2018(12).

[15] Geertz Clifford. The Interpretation of Cultures[M]. New York:Basic Books,1973.

[16] Chan K B. Both Sides Now:Culture Contact,Hybridization,and Cosmopolitanism// Conceiving Cosmopolitanism[M]. Hong Kong:Oxford University Press,2002.

[17]Chan K B.Chinese Identities,Ethnicity and Cosmopo litanism[M].London:Routledge,2005.

[18]贺雪峰.论中国农村的区域差异—村庄社会结构的视角[J].开放时代,2012(10).

[20]李永萍.联合家庭再生产模式:理解低额彩礼的一种视角—基于粤北宗族性村庄的考察[J].当代青年研究,2018(3).

本文来自微信公众号:中国青年研究(ID:china-youth-study),作者:王敬