本文来自微信公众号:中国青年研究(ID:china-youth-study),作者:朱镕君(安徽大学社会与政治学院博士研究生),原文标题:《城乡之间:底层文化资本生成的空间机制》,题图来自:《为什么贫穷?》

肇始于宋代的知识分子对读书的功利性追求,激励无数底层青年为之奋斗,进而形成流传至今的底层青年求学文化景观。底层青年的学业成就表征着深层次的文化情感与社会流动张力,是衡量国家人才队伍质量与社会稳定性的重要标尺。

“寒门贵子”抑或是“阶层旅行者”的标签彰显了其身份内在的阶层意蕴,也隐含了“底层特质”在教育机制参与社会流动中的重要作用。研究底层青年的学业成功之路,可以透视文化资本理论在当下中国社会适应的内在机理,也可以映射出城乡二元社会的区隔与藩篱。

近些年学界在研究底层青年缘何能取得学业成就时,提出以“底层文化资本”(cultural capitals of underclass)为核心的“理想类型”去解释,不仅超越了布迪厄进行思考,亦对底层社会中的文化资本进行深入挖掘,丰富了文化资本理论在中国语境下的学术内涵。

本文沿着这种解释范式出发,通过梳理近些年学界对底层文化资本研究的文献,结合对取得高学业成就的底层青年的深度访谈,从社会学理论中的空间视角出发,在底层青年的城乡空间流动中探索底层文化资本的生成机制。

一、文化资本中的底层物语

法国教育社会学学科一直比较本土化,没有太多的国际化[1],这尤其体现在文化资本理论的研究上。文化资本理论已成为激发跨学科争论的重要工具,即文化过程如何与再生产、代际流动以及社会分工相联系[2]。

在众多关于文化资本理论的争论中,一直存在“文化再生产”和“文化流动模型”两种理论范式的争论。二者的分歧在于文化资本究竟是上层社会进行阶层再生产的工具还是下层社会阶层流动的天梯。以布迪厄为代表的“文化再生产”流派认为文化资本是上层社会的惯习,反映着阶层区隔,维持着社会不平等,进而延续着社会的再生产[3][4]。

一般来说,文化再生产理论适用于社会阶层较为封闭的地区,且上层社会具有教育专断权力,使得下层社会没有接触其文化资本的机会。家庭和学校作为文化再生产的场域,前者传递着文化资本,后者将文化资本合法化并转化为学业成就,进而完成社会再生产。

但是,除法国本土之外,文化资本理论因不同国家的社会结构与文化机制差异而得到不同的解释。支持文化流动模型的学者则认为文化资本的操作化不能拘泥于上层社会的“高雅文化”[5][6],底层社会一样存在不同形式的文化资本;且对于底层社会的学生来说,文化资本的重要性更大[7]。

同时,上层社会的文化资本也不是触不可及的,迪马乔以“地位群体参与”为视角,认为下层社会的人一样可以获取上层社会的文化资本,进而获取学业成就[8]。

总之,文化再生产理论因时空情境的不同而展示出一定的解释限度,为文化资本理论研究带来了丰富的社会学想象力。

聚焦于国内现状,文化再生产理论在我国具有很强的解释力[9][10][11][12],研究者认为以家庭、学校为主要场域的教育传递过程中,文化资本总是与客观的教育制度相契合,进而转化为学业成就。但这种“结构—行为”式的实证研究难以解释中国的“寒门贵子”现象,因为对于未被理性完全除魅的乡土社会来说,个体的行为逻辑不仅受制度化的社会结构制约,也受延续千年的传统文化机制影响。

文化资本丰富的精英阶层也有没能转化为学业成就的“漏网之鱼”,高等教育中也存在“寻游者”[13]。同样在文化资本相对薄弱的底层社会也有历经大浪淘沙产生的“寒门贵子”。近些年见诸媒体各端的“农村高分考生”以及博士“返乡日记”的乡土困惑等,都已证明“寒门贵子”作为一种稳定的社会事实[14],确实存在于转型时期的乡土社会中。

如何分析他们的成功路径尤其是解释学业成就取得的原因,找出一条符合中国社会语境的解释框架,成为学界普遍关注的话题。

既有的研究表明,努力行为、教育期望等自致性因素对农村学生高等教育机会获得的影响效应要大于城市学生[15][16]。

农村学生的自致性因素是如何被激发并转化为高学业成就的呢?我们引入文化资本的概念——底层青年在求学过程中生成的一种特殊“惯习”与布迪厄提出的身体化的文化资本不谋而合。

在以制度化的文化资本为核心的学业成就中,精英文化与高雅文化所转化成为学业成就占的比重较大,起到锦上添花、如虎添翼的作用,但不是全部。

任何场域或空间里都具有文化资本,只不过其占主导形式的文化资本不同[17],这些文化资本能否发挥作用就在于其转化为学业成就的效率。底层青年原生家庭中的农耕生活体验,蕴含在乡土社会中的对教育与知识的崇拜同样可以作为一种现行教育体制下的“惯习”,勤奋、刻苦品质与对主流社会秩序的遵守同样可以得到老师的青睐,这些都可以看作是底层文化资本的形式。

近些年,国内学界在研究文化资本与学业成就之间的关系时,已开始关注到文化资本之外的一些因素。

文化资本能否转化为学业成就取决于家庭与学校两个空间内的其他要素,就家庭而言,父母的教育期望以及教育参与已进入研究者的视野[18];就学校而言,学校的考评机制是否认可家庭文化资本也成为能否取得学业成就的重要因素[19]。

除此之外,底层青年的个体主观能动性发挥也是文化资本理论研究需要重点关注的领域[20],文化再生产研究明显忽视或抑制个体主观能动性的问题研究。威利斯认为“文化生产或文化实践在于‘洞察’”[21],“洞察”的核心在于个体主观能动性的发挥。这些视角都为底层青年的学业成功提供了客观的解释路径。

笔者结合中国传统文化机制与现代社会转型特征,对近些年学界关于底层文化资本的研究进行梳理,以空间为分类视角,认为底层文化资本主要有三种模式。

第一种为内生型模式,主要生成在家庭空间里。指个体受家庭环境熏陶出的刻苦、勤奋、踏实的惯习与遵守学校秩序的心性品质。如已有的研究表明,子女能考上大学的农村家庭,其父母均有异常勤劳的品质[22]。

拉鲁也曾认为,家庭生活中有助于满足教师要求的社会和文化因素可被视为一种文化资本[23]。这种模式被学界认定为“先赋性动力、道德化思维与学校化心性品质”[24],家教、家风、家传等家庭传统文化资本[25],苦难体验激发的斗志、处境不利的学生具有的勤奋和自致的具体化文化资本[26][27][28]等。

第二种为外嵌型模式,这种模式的文化资本是在乡土社会空间中生成的。中国数千年的农耕文明在底层社会衍生出对读书的功利性追求,进而形成一种重视教育的乡风。这种乡风往往能够因教育精英的存在而代代流传下来,激励同乡学子努力读书。

底层青年将乡间的学风作为改变命运的推力,看到一条不同于土地耕作的人生之路。这种文化资本被学界界定为底层出人头地的激情与体验、底层生活带来的“本分”、家庭中特有的教育环境和乡土社会中对于本体追求功业的道德修养等[29][30][31]。

第三种为弥补型模式,这种模式的文化资本主要生成在城镇的学校空间中。指的是弥补了上层社会的文化资本,具体体现为学习技能与课外知识。文化资本也泛指与社会机构(如职场或学校)相适应的一系列知识和策略、习惯和风格,借以帮助个人更好地适应环境[32]。

一些学者认为,底层青年的学业成功在于弥补了上层社会的文化资本形态,如获得捐助以及恩师的“贵人相助”、利用二手书、向他人求助、争取免费的补习机会等[33][34]。

但这种“弥补型”文化资本,并不是将上层社会的文化资本客观地传递下去,而是需要底层青年去“洞察”与“理解”,转化为具有自身阶层属性的文化资本。

二、城乡空间分化与融合:底层文化资本的生成机制

中国特殊的城乡二元社会结构与儒家思想熏陶下的读书追求为研究底层文化资本提供了一个良好的“天然实验室”。比起回答文化资本是发挥流动还是再生产的作用,反倒更应该去关注文化资本作用的具体过程和机制[35],底层文化资本有其特有的生成逻辑与实践空间。

相对于城市家庭的青年,农村青年在求学过程中有着显著的城乡流动体验,不仅是一种物质生活环境的差异体验,更是一种强烈的“空间—场域”转换中的身份流动体验,这种流动体验,对个体的惯习以及文化资本的生成和积累都有很大的影响。

底层青年在城乡空间及流动中建构其多重身份,也在不断产生文化资本,空间与身份之间存在的张力为其文化资本生成带来源源不断的客观条件。国内的研究已经开始关注底层青年求学过程中的空间转变,如程猛在研究中多次提到底层青年的求学过程中的空间流动体验[36][37][38],但未详尽区分在不同空间里所形成的文化资本模式。

本文从社会学理论中的空间视角出发对底层青年在城乡流动中的文化资本生成与积累进行研究,将空间作为底层文化资本生成的机制。空间作为社会学研究的分析视角并不陌生。空间视角是具有巨大潜力的分析框架,它所具备的情境性和基于实践的复合性使之具备了相对于其他分析视角的优势[39]。

列斐伏尔认为,空间包含着政治与意识形态,空间生产着社会关系,也被社会关系所生产[40]。吉登斯在其《社会的构成》一书中曾提到,“我们不能将空间看做是塑造社会集团活动赖以发生的无内容的空纬度,而是必须将它和互动系统的构成联系在一起考虑”[41]。

空间不是个体生活的空洞条件,而是暗含着互动关系与日常生活实践的重要构成。布迪厄将场域视为一种隐喻的空间表达,并衍生出社会空间的概念,认为社会空间是以地理空间为基础的且以资本来衡量的[42]。即便是上层社会中的阶层再生产,也不是一成不变的再生产,其中暗含着特殊的时空情境,受到各种因素的制约。

与此同时,底层青年的“逆向再生产”也是受到时空条件制约的,底层文化资本来源于特殊时空情境下的文化资本[43]。底层文化资本生成的空间,不仅是一种简单的城乡地理空间,更是一种蕴含着丰富的知识、权力、关系的空间。

本文以空间作为视角为解释底层青年的学业成功提供一条分析框架,用主体间性的思考将底层青年的求学历程从物理性空间中抽离出来,加以学理化分析,将底层青年的学业成功之路嵌入进其城乡空间的流动中。

本文将底层青年操作化为有过农村贫困生活体验并在城乡流动中求学的农村籍博士。之所以选择他们,是因为相对于那些已经毕业在城市安家立业的“凤凰男”或“凤凰女”,在读博士具有城乡漂泊感强、乡村生活体验时效短、对原生家庭依赖程度较高、文化资本累积性强等属性。

博士学历作为最高等级的制度化文化资本,是文化资本市场中的硬通货,表征着个体的文化资本的累积性成果强与社会认可度高。

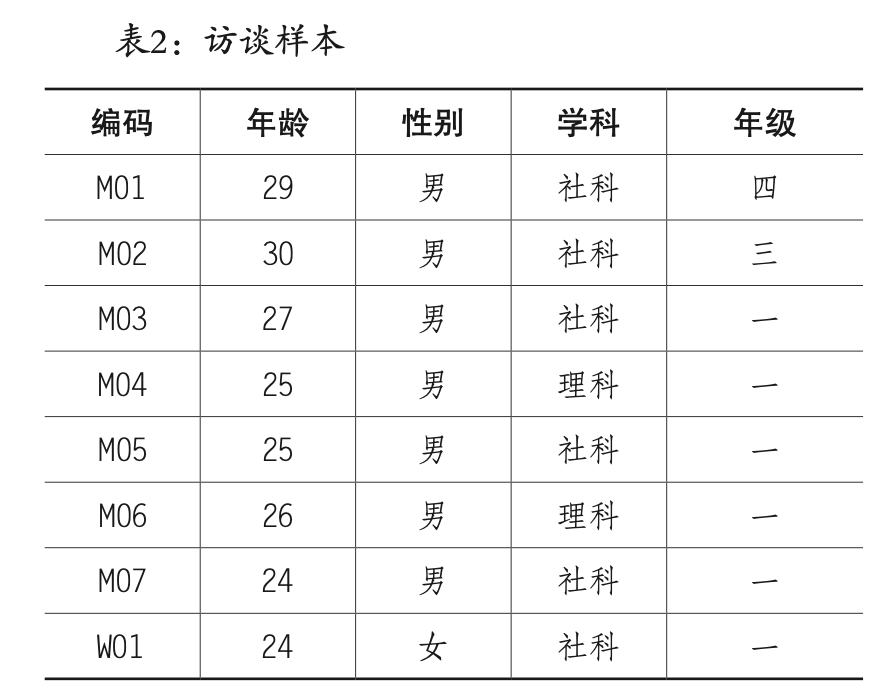

本文采用质性研究法,对8名双一流高校的农村籍博士进行深度访谈。在访谈中笔者发现,谈及自己的教育经历,每一位博士都愿意和笔者分享,并且感性化地倾诉很多文化情感,每个人的求学历程都是少年至青春的奋斗史,也是城乡空间的流动史。8名被访谈者的信息见表2。

三、家庭空间:勤奋、踏实的“惯习”

家庭空间作为底层社会的具体空间载体与乡土情感的滥觞之地,总是蕴含着不同艰辛苦难的人生。家庭空间中底层文化资本发轫于儿时最蒙昧的记忆,它的生成犹如马克思在论述货币从商品分离出时的惊险一跳。

底层家庭背景让底层青年在幼年时选择是延续父辈的阶层还是自己暗自努力通过教育改变人生,对个体来说是惊险的一跳。这不仅受制于客观家庭环境的影响,还来源于个体的主观洞察与理解,家庭经验与个体理性认知共同作用促使底层青年取得学业上的成功[44]。

布迪厄认为家庭培育的惯习是最持久、最稳定的一种身体化文化资本。家庭空间内的文化资本包括教育期望、物质支持动力、情感支持鼓励、学习惯习的培育等。

1. 父母的勤劳品质带来学习上的勤奋

作为一种在家庭空间中世代延续的“惯习”,“勤奋”作为民族特质深深地镌刻在农村人的身体上,父母的勤劳不仅为家庭带来生存的物质基础,也深刻影响子女的生活与学习习惯,将农村生活中勤奋的逻辑与实践转化在学习当中。

中国传统社会中父母留给子女最重要的就是一种家风抑或生存技能,但囿于农村底层社会中生存技能匮乏以及父母对子女阶层流动的期望,后者难以在农村家庭中存在。“勤奋”作为一种最简单质朴的家风,无以用语言文字表现出来,完全在于父母身体力行、潜移默化的行为影响。

我父母是在农村做小生意的,他们很勤劳,对我影响很大。(M01)

我父母都是很淳朴、踏实的人,他们就影响我一种价值观,勤奋、踏实。(M05)

我母亲教给我的就是做事情一定要做好,有勤奋坚韧的性格,我在学习时也是这样的。(W01)

2. 家庭贫困与教育失败带来的教育期望

贫困是底层青年儿时感受最深的体验。绝大多数农村家庭都有过贫困的体验,且随着时间回溯的延长,父母的贫困体验明显比子女多,所以他们对子女有很高的教育期望。这种教育期望不仅是由于家庭贫困,也是对由贫困带来的教育失败而产生的弥补措施。这种弥补措施体现在代际与代内。

我爸上学时成绩特别好,那时候是因为家里穷,他只上到初中毕业,就没有再上学,所以他对我的教育期望很高。(M04)

我妈上学时因为家里穷只上到初中毕业,所以她对我教育期望很高,从我记事起,就看着我学习,让我写字背古诗,后来上了初中以后她的知识能力不能再给我辅导功课了,就一直给我上思想课,让我好好学习。(W01)

我家里有一个姐姐,因为家里穷加上农村重男轻女的思想,她初中都没上,所以父母对我的学习期望很高。(M01)

教育期望不仅是一种教育补救措施,也是受教育成功者的榜样示范作用的引导。父母期望子女努力读书不仅是学习知识文化获取别人的尊重,也是为了提升经济水平,让子女摆脱农村家庭贫困的状况。

我父母看到别人有上学上好的,哪怕是上个专科,工作和生活都不一样,所以对我的教育期望很高,只要是关于我学习的事情,他们都是无条件支持。(M06)

我姨妈家的女儿考的是W大学,后来毕业做了高校老师,从小我妈就教我以她为目标,我的目标就是W大学,我从来就是感觉这个观念就在我脑子里,要向那个姐姐学习。(W01)

3. 学校秩序的遵守

列斐伏尔将空间理解为社会秩序的空间化,福柯认为资本主义对身体的规训置于空间之中,空间对身体的规训来源于权力与知识的合理运用。学校作为一种官方权力主导的知识传递空间,无疑是秩序性较强的空间。

对于底层青年来说,底层苦难的生活记忆与身体规训让他们更加珍惜在学校的学习时光,遵守学校秩序的具体表现即是在学校好好学习、守规矩、听老师的话等。威利斯笔下汉诺镇学校的“循规生”具有听话、懂事的性格,但对学校的制度化教育缺乏“洞察”能力。

而中国的底层青年则是以教师为代表的知识权力象征者的身体意识中最合乎理性的规训者,他们在这种规训体制的“洞察”之下,将家庭空间中形成“听话”“懂事”逻辑带来的身体规训转化在学校空间中,不仅能使其获得教师的关注而提升学习成绩,还可以在与朋辈群体的竞争中赢取自己的席位。

我到县城读初中时,那时候很单纯,啥也不知道,就知道学习、听老师的话。从那时起,我觉得我其他条件不如城市里的同学,只有好好学习来超越他们。(M04)

在高中之前,每到周末和假期我都会在地里干农活,很累,那时候就觉得一定要摆脱农村,在学校好好学习。(M05)

我是被奶奶带大的孩子,从小奶奶就教我懂事、听话,守规矩。我从小到大在学校都是很听话的,现在我给我奶奶打电话她还是教我做事守规矩。(M02)

四、乡村空间:读书的功利性追求

乡村社会空间本是知识文化匮乏之地。费孝通认为农村是熟人社会,熟人社会中的交往是基于信任度高的在场交往,书写及文字的作用不大。但乡村空间中教育精英的作用会被无限放大,形成一种乡土空间内的集体荣誉感。厚植于乡土社会中的耕读文化,以及光宗耀祖的家族文化与对知识分子尊重的价值观都会促使底层青年努力学习。

1. 乡风重学的传统

乡村空间具有封闭性,少有外来文化的冲击,形成的乡风亘古难变。乡风对个体的影响即是一种“惯习”。乡村社会中重学的传统蕴含着更多的文化意蕴与知识情感,这源于农村教育精英的引领作用与重视教育的乡风带来的治理效能。

无论是科举时代的乡村秀才,还是高考时代的“天之骄子”,知识分子的身份总能唤起乡土社会中最朴素的文化情怀,勾连起土地意蕴中隐含的超然物外的文化价值。

农村人将“出人才”看作是一方水土养育与祖先庇佑的结果,一旦乡土社会中有教育精英的存在,就会加速和凝聚这种文化信仰,进而形成一种乡风,不仅可以源源不断地培育人才,还可以转化为一种治理效能,有助于乡风的文明和谐。

我们村有很重视教育的风气,大家都认为只要孩子考上大学就能找到好工作,在村里很有面子。我考上大学的时候,我爸买了很多烟花庆祝。(M03)

我们村是我们行政村里的一个小村子,但是文化氛围很好,有好多考上名牌大学的,还有博士、硕士。(M05)

我上大学时我们村很重视子女的教育,大家都相互攀比谁家的孩子考的大学好,在我们村只有考上二本及以上才算是考上大学。(M02)

2. 让别人尊敬自己

马克斯·韦伯对阶层地位的划分充分考虑个体的职业声望。职业声望来源于职业本身所具有的受别人尊敬的程度。教育水平是换取职业地位的重要因素。植根于乡土社会中对知识分子的“先生”尊称,以及农民对封建社会中的“吃皇粮”阶层抑或计划经济时期的吃“商品粮”群体的认同,都反映出乡土社会对知识分子的尊重。

农村人在差序格局之下社会资本的短缺,加剧了他们对有能力人的敬重和依赖[45]。乡土社会中的教育标签有一种韦伯意义上的“附魅”色彩,对待高学历的人有一种“附魅”式的尊敬与期许。同时社会的麦当劳化使一个人所拥有的学历证书数目在除了取得工作之外的一些情况也起着作用[46],这其中就有学历头衔带来的尊重。

对城市青年来说,学历也许只是为了保持自己在差序格局下的社会地位,而对于底层青年来说,高学历是一种换取别人尊重的重要筹码。

上大学时向村里人借钱,没人借给我,别人认为钱是借给商人、不借给书生的。我就下决心努力学习换取别人的尊重,现在我回村里人们都对我另眼相看。(M02)

就觉得读个博士,学历很高,别人会很尊敬自己。(M01)

3. 改善家庭的社会地位

原生家庭是底层青年心灵与身体栖息的港湾。底层青年在求学过程尤其是城乡流动中,心中始终眷恋着原生家庭。传统的宗族家庭在社会转型的冲击下逐渐变得分裂,家庭结构的变迁使得核心家庭在乡土社会的地位显得尤为重要。

在乡土空间中,个体的知识与能力是衡量其原生家庭在农村社会中地位的重要指标。底层青年改善家庭的社会地位是通过一系列对家庭的愧疚感与回馈感体现的。费孝通认为中国的代际养育是一种“反馈型”模式,子女对父母及原生家庭有一种“反馈”性质的“义务感”。

除此之外,较长的原生家庭依赖期使得个体对原生家庭产生一种“愧疚感”,会促使底层青年努力读书回馈家庭。

我父母本来可以轻松一些少干些活,但是为了我上学,他们会加班,导致有一些身体疾病,也会忍着。(M05)

在农村,把子女的婚事办完了父母就会轻松点,我这么多年一直上学没结婚,父母还是在打工为了我结婚,他们牺牲了自己想要的生活方式。(M03)

我爸妈不想让我做留守儿童,所以他们不外出打工,在农村过得很苦也不外出打工。(W01)

底层青年将自己的命运与家庭的命运捆绑起来,产生一种反哺家庭的义务感,觉得取得学业上的成就即是对家庭最大的回报。个体的学业成绩不仅是一种制度化的文化资本符号,也是一种对家庭的情感回馈。

从我爷爷那时候开始,我们家在村里的地位就比较低,我就想通过上学改变我们家在村里的地位。(M03)

我们家之前在我们村是第一个买彩电的,后来因为家中变故而衰落了,我就想通过努力学习改变家里在村中的地位。(M02)

除了学业成就之外,最强有力的回报即是经济上的回报。文化资本转化为经济资本具有明显的效用,底层青年努力提升教育水平即是通过增加自己的人力资本因素,进而获取更高的收入。

近些年随着农村务工潮的风靡,市场经济对农村的侵蚀使得农村人对经济的追求逐渐放大。教育作为一种改变家庭经济地位的客观机制,是底层青年功利性学习的重要动力之一,也是提升家庭地位的重要手段。

我就想改变家庭,让家里面富裕一些,然后对父母的生活或者是亲戚朋友的生活,都会稍微有帮助一点。(M05)

我努力学习就是改变家里的经济状况,在我上大学时兼职赚的钱不但可以够自己的花费,还有余钱帮助家里。(W01)

五、城市空间:具体的知识与学习技能

底层青年进入城市求学之后,最主要的实践空间就是学校。在城市学校中有着新的学习方式,也有着新的社会关系与学习资源。

虽然在城市空间里,底层青年获得的是倾向于中上阶层的文化资本,抑或是布迪厄笔下精英阶层的“惯习”,但作为一种脱离原生家庭的“弥补型”文化资本,其往往具有底层社会的影子,底层的实践逻辑会迅速将其转化底层青年为自身的优势。底层青年在城市空间中“带着寒门出发”的“惯习”往往“洞察”出不同的文化资本要素。

1. 贵人相助

贵人多是老师、学长(学姐)、同学等优秀的人。底层青年在求学时步入城市会接触到资本量更加丰富的人。贵人相助主要有三种,第一种是具体的学习上的指导,第二种是精神鼓励,第三种是物质上的帮助。研究表明,教师基于寒门经历对底层学生阶层身份的认可[47],会对来自底层的学生进行帮助,这种帮助更多的是激励与人生引导。

我高中班主任对我影响很大,因为他对待成绩差的学生以鼓励为主,他说“什么时候开始学习都不晚,你以前成绩差跟现在没关系”,我至今记得他是A市人,A市师范大学毕业的。(M03)

贵人帮助很重要,如果没有我上大学时老师对我考研的鼓励与支持,硕士与博士时期导师的辅导,我不可能走到今天。(M02)

贵人相助也许是一次偶然的促膝长谈、一次不经意间的提点,但对于来自底层的青年来说,与内心仰望的“贵人”交往即会给自己带来很大的精神激励与学业上的帮助。这种帮助不仅是对自身努力的认可,也有利于将自身阶层特质带来的“惯习”转化为学业优势。

我硕士时期的学院党委书记对我帮助很大,他一直很看好我,在我申请博士的时候一直帮我推荐。(M03)

我大学时的院长对我影响很大,他教会我很多做人的道理。(M05)

2. 学习资源

城市汇聚充足的学习资源。在相对精英化的城市学校空间中,聚集着丰富的布迪厄式的文化资本。底层青年在城乡空间转化的身份张力之间,努力找寻着属于自己阶层与身份处境的学习空间,将在家庭空间与乡村空间内形成的“惯习”与城市空间内的学习资源相结合,弥补自身所缺乏的知识与学习技能。

城市空间内的“弥补型”文化资本是底层青年在城乡两个空间流动中合力的结果,底层青年暂时从乡土空间中的社会结构中抽离出来,以精神上的“异乡人”嵌入进城市的文化空间中,在与同辈群体的交往中汲取文化资本。

高中我是在市里面读的,大学去了更大的城市,就遇到很优秀的同学,接触到他们我也学习到很多学习方法。(M03)

大学有两位同学,我们一起学习、一起玩,他们身上有很多优秀的地方。(M05)

我大学时的几个同学,我们在一起生活,他们都很有自己的想法,都想考研,我是在他们的影响下才考研的。(M06)

3. 城乡空间转换

由于整个乡村学校的教育诉求和逻辑设计都是离土的[48],底层青年早已将“走出乡土”作为自己努力读书的动力与愿景。“走出乡土”是一种从乡村走向城市的空间流动,这种流动性往往会因生命时间的变动而具有相互性。

在由城返乡的空间转换中,两种生活方式的激烈碰撞会促使底层青年用城市的价值观念来审视农村社会,进而转换为自己在城市空间中的文化资本。

底层青年将自身对城市的依存看作是努力学习带来的回报,对农村的依恋逐渐被城市中产阶层式的生活方式所淡化,对乡土的若即若离感随着时空不断转化而不再有心理负担,进而适应城市空间中生活与奋斗的感觉,进入学习的自觉阶段。

我上大学时每次回家都有很深的感触,因为家里实在太落后了,这种感觉也会给我更多在学校学习的动力。(M03)

我每一次回到家之后,就觉得那种生活不是我想要的,回到学校后会更加努力地学习。(M05)

当我读到博士之后,我对农村已经没有多少依恋了,不再期待寒暑假回家,我已经适应在城市的生活。(M01)

六、结论与讨论:底层文化资本的中国实践与阶层流动

本文试图对研究底层青年缘何能取得学业成就探索出一种解释框架,以丰富底层文化资本的理论内涵,将文化资本的镜像嵌入在底层青年空间流动中的话语叙事结构中。

底层文化资本是一种隐性的文化资本,需要个体洞察出来,形成“惯习”后能动地转化为学业成就。相对于上层社会文化资本的灌输式熏陶,底层文化资本在于个体能动性的发挥。文化资本研究要与中国实际相结合,其操作化外延要与内化为中国传统文化的心理机制相契合。

个体的文化生产过程,并不是一个“实质理性”的过程,其中要受到多种因素的制约。在解释中国底层青年的学业成功之路时,必须深入考察中国乡土社会的文化生产逻辑与底层物语。

随着我国经济社会的发展,城乡流动的加快,传统的农业社会形态逐渐解体等,底层青年的乡村空间苦难的生活境遇将逐渐淡化。

“底层”是一个相对的概念,未来一段时期内底层青年更侧重于是一种先赋条件下“文化资本”领域中的底层。底层青年的求学之路充满了奋斗的汗水,即便是获取了学业成就与阶层流动,但还要受制于诸如回馈原生家庭、城市高房价、社会资本困境等因素。

如果说获取学业成就需要个体去洞察教育制度与城乡差别,那么阶层适应与阶层再流动则面对的是未知的社会风险。底层青年的阶层流动之路不是单纯依靠个体的“洞察”能力就可以获取的,需要国家提供一个健全的社会体制,平衡城乡教育资源,更需要家庭、转型时期的乡土社会以及学校的共同努力。

参考文献:

[1]诺曼·罗知北,张丹.法国教育社会学:文化遗产与平等关切[J].教育研究,2019(12):69.

[2]Mike Savage,Tony.Bennett Editors introduction:Cultural capital and social inequality[J].The British Journal of Sociology,2005:(1).

[3]皮埃尔·布尔迪厄.区分:判断力的社会批判[M].刘晖,译.北京:商务印书馆,2015.

[4]皮埃尔·布尔迪厄,J-帕斯隆.再生产—一种教育系统理论的要点[M].北京:商务印书馆,2002.

[5] Annette Lareau,Elliot Weininger. Cultural Capital in Educational Research:A Critical Assessment[J]. Theory and Society,2003(5-6):567-606.

[6]DWLivingstone,Peter H Sawchuk.Beyond Cultural Capital Theory:Hidden Dimensions of Working ClassLearning,Review of Education,Pedagogy,and Cultural Studies,2000(2):121-146.

[7]Mads MeierJæger.Does Cultural Capital Really Affect Academic Achievement?New Evidence from Combined SiblingAnd Panel Data.Sociology of Education,2011(4):281-298.

[8] Paul Dimaggio. Culture capital and academic success:the impact of status culture participation on the grades of US high students American Sociological Review,Vol. 47,No. 2(Apr. ,1982),pp. 189-201.

[9]吴愈晓,黄超,黄苏雯.家庭、学校与文化的双重再生产:文化资本效应的异质性分析[J].社会发展研究,2017(3):1.

[10]仇立平,肖日葵.文化资本与社会地位获得—基于上海市的实证研究[J].中国社会科学,2011(6):121.

[11]朱斌.文化再生产还是文化流动?—中国大学生的教育成就获得不平等研究[J].社会学研究,2018(1):142.

[12]马洪杰,张卫国.文化再生产抑或文化流动:中国中学生学业成就的阶层差异研究[J].教育与经济,2019(1):25.

[13]刘祎莹.精英大学中的“寻游者”—关于布尔迪厄“文化资本理论”的另一种言说[J].北京社会科学,2019(11):62.

[14]刘谦,陈颖军“.寒门出贵子”现象的理论再探究—聚焦学业过程与社会文化要素[J].华中师范大学学报,2020(4).

[15]叶晓梅,杜育红.先赋抑或自致?城乡高等教育机会差异的影响因素分析[J].教育科学研究,2019(1):35.

[16]陈乐“.先赋”与“后生”:文化资本与农村大学生的内部分化[J].2019(8):39.

[17]杜亮,刘宇.底层文化资本是否可行?—关于学校教育中的文化资本与社会流动几个理论问题的探讨[J].中国青年研究,2020(5):38.

[18]刘天元,王志章.家庭文化资本真的利于孩子形塑良好惯习吗?—家长教育参与和教育期望的中介作用[J].教育科学研究,2019(11):51.

[19]胡安宁.文化资本研究:中国语境下再思考[J].社会科学,2017(1):66.

[20]王宁,马莲尼.目标导向与代际社会流动—一个能动性的视角[J].山东社会科学,2019(4):50-60.

[21]保罗·威利斯.学做工:工人阶级的子弟如何子承父业[M].秘舒,凌昱华,译.南京:译林出版社,2013:3.

[22]韩钰.家庭传统文化资本对农村青年阶层跨越的影响研究[J].青年探索,2016(2):46.

[23]Annette Lareau.Social class difference in family-school relationships:the importance of Cultural capital[J].Sociology of Education,1987(2):73-85.

[24][38]程猛,康永久.“物或损之而益”—关于底层文化资本的另一种言说[J].清华大学教育研究,2014(4):83.

[25]韩钰.家庭传统文化资本对农村青年阶层跨越的影响研究—青年探索,2016(2):46.

[26]李飞,杜云素.资源约束下的苦难与超越:高学业成就的农村青年求学史分析[J].中国青年研究,2019(7):5.

[27]董海军.成长的驱动与机会:底层苦难经历的自我民族志[J].中国青年研究,2019(7):24.

[28]张聪聪,朱新卓.处境不利学生如何获得优质高等教育机会[J].高等教育研究,2018(12):25.

[29]林晓珊.一个阶层旅行者的自我民族志[J].中国青年研究,2019(7):15.

[30]胡学龙,康永久.主动在场的本分人:农村学生家庭文化资本的实证研究[J].全球教育展望,2017(11):104.

[31][45]王兆鑫.“走出乡土”:农村第一代大学生的自我民族志[J].北京社会科学,2020(5):6. [32]Annette Lareau.Cultural Knowledge and Social Inequality[J].American Sociological Review,2015,80(1):1-27.

[33]熊和妮,王晓芳.“贵人相助”:农家子弟教育奋斗过程中的教师支持[J].基础教育,2019(2):29. [34]董永贵.突破阶层束缚—10位80后农家子弟取得高学业成就的质性研究[J].中国青年研究,2015(3):74.

[35]文军,李珊珊.文化资本代际传递的阶层差异及其影响[J].华东师范大学学报,2018(4):112.

[36]程猛.农村出身:一种复杂的情感J].青年研究,2018(6):64.

[37]程猛,程娴.循规者的文化生产[J].青年研究,2016(2):58.

[39]营立成.作为社会学视角的空间:空间解释的面向与限度[J].社会学评论,2017(6):20.

[40]包亚明.现代性与空间的生产[M].上海:上海教育出版社,2003:48.

[41]安东尼·吉登斯.社会的构成[M].李康,李猛,译.北京:生活·读书·新知三联书店,1998:220.

[42]Pierre Bourdieu.Social space and the Genesis of appropriated physical Space[J].International Journal of Urban and Regional Research2018(1):106,114.

[43]程猛,吕雨欣,杨扬.“底层文化资本”再审视[J].苏州大学学报(教育科学版),2018(4):53.

[44]曾东霞.“斗室星空”:农村贫困家庭第一代大学生家庭经验研究[J].中国青年研究,2019(7):38.

[46]乔治·里茨尔.社会的麦当劳化[M].顾建光,译.上海:上海译文出版社,1999:108.

[47]熊和妮,王晓芳.“贵人相助”:农家子弟教育奋斗过程中的教师支持[J].基础教育,2019(2):41.

[48]王乐.乡土教育“离土性”的话语隐性分析[J].教育研究与实验,2019(2):14.

本文来自微信公众号:中国青年研究(ID:china-youth-study),作者:朱镕君(安徽大学社会与政治学院博士研究生)