一条条绿色的虫子浸泡在水盆中,像是在享受临终前最后一次泳池派对,至于谁先上“刑场”,全凭大妈的命运之手。

所有虫子的下场都一样,将会与擀面杖来一场直击心灵的触碰。

噗的一声,一股汁水伴着一块白肉,冲破头颅,迸溅开来。这个画面总是让我不由自主地想起贝尔·格里尔斯在《荒野求生》里进食的场景。

连云港的朋友对我说,豆丹这种虫形生物已经彻底介入当地人的生活,他们那边大人叫小孩子不要去马路上乱跑,会说:“当心被擀豆丹!”

手持擀面杖的苏北大妈却不以为然,从她们的手速和脸上专注的表情,不难看出工匠精神在苏北仍然留有一丝火苗。

那是一种对极致料理的追求。

一只豆丹只有出生在连云港,才会发挥它最大的食用价值。如果你有幸去连云港吃一次豆丹,那么这辈子都是谈资。

那些被职业擀虫人擀出的精华——虫肉,会在连云港灌云县人的手里幻化为一桌满虫全席。

灌云人在“食”和“色”方面的贡献已经做到了极致。给他们一块布料,会给你织成一件情趣内衣,给他们一盘豆丹,则会烹饪成一道美食款待你。

在中华美食暗黑料理的榜单上,来自连云港灌云县的豆丹必须占有一席之地。

如果只是从字面上来理解,外人几乎很难猜中“豆丹”究竟是何种人间美味。

我第一次以为是用某种豆子制成的灵丹,直到在灌云的餐桌上,当地人端上一盘豆丹。

“老板,你这菜里面怎么有虫?”

同行的朋友勺子刚伸进嘴里,又立刻拔了出来。

这才知道豆丹的庐山真面目,其实就是虫子,它的通俗称呼叫豆青虫。

豆丹是豆天蛾的幼虫,是一种以吃豆叶、喝甘露为生,在天然无毒、无公害状态生长的昆虫,它体形优美,与蚕相似。成熟之后会钻入地下蛰伏,待来年羽化成成虫。

一只小小的虫子,竟然会牵动全城的舌尖。

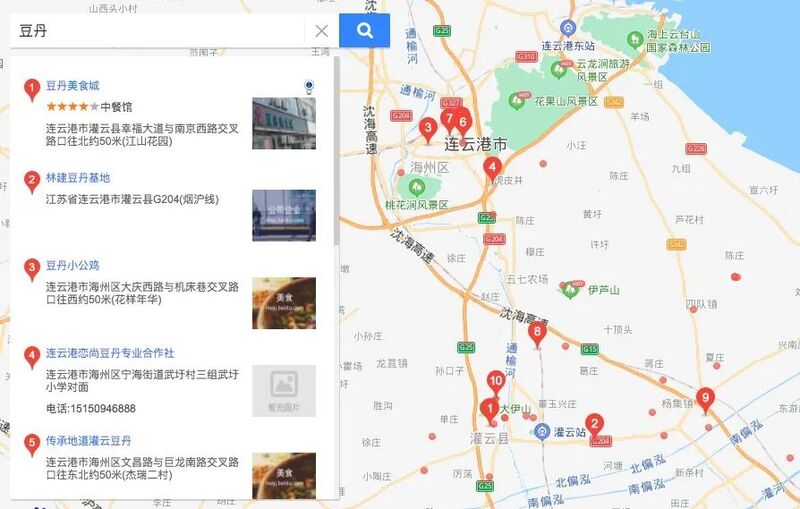

灌云乃至连云港市区的大小餐馆都以豆丹作为招牌美食,如果店里少了豆丹这道菜就会很没有面子。

可以这么说,没有一只豆丹能活着爬出连云港。

灌云县是连云港市下属的一个县,在市区南部,与其接壤。可就这短短几十里路的距离,无论是人们对豆丹的疯狂程度,还是烧制工艺以及口味标准都有千里之别。

当地人深谙数十种虫子的烹饪方法,其中最经典的吃法不外乎与当季蔬菜一起炖煮。

节令不同,豆丹的味道也不一样。仲夏时鲜嫩,晚秋时醇香,霜降后味浓。就跟泡茶一样,有一套严苛的时令准则。

即便被描述得如此美味,很多人,包括当地人第一次吃豆丹,都是被骗着咽下去的,对豆丹从抗拒到接受的过程似乎被写进了DNA里。

“我恨我妈骗我吃这玩意只为了她觉得有营养。”

“我姐是连云港的,我能说我吃过么。他们说是肉松我才吃的。那口感形容不出。”

关于豆丹的喜好,呈现出巨大的分歧。有人做梦梦到豆丹都会流口水,有人则是豆丹爬到手上,恨不得将整支手臂砍掉。

“一看到这种软软没毛的虫子就浑身发软,一想到放到嘴里一口咬破满嘴的虫子体液,我就……”

“虫恐症当场去世。”

“连云港读大学两年多了,至今不敢吃这玩意。”

“第一次吃会觉得有一丝怪味(其实不是虫子味,后来喝蛋白粉才知道,那是纯蛋白的味道),如果适应了,对这种纯炒蛋白质爱不释口。”

“记得大学一个同学是连云港新浦的,哎呀我的妈呀,看得我反胃,她却吃得有滋有味的,说是像蛋黄,可补了。”

“想想自己小时候,我爸妈经常从葡萄架上逮这个烤着给我吃,说是吃着对身体好,高蛋白,所以小时候吃了好多好多。长大了我问爸妈,他们自己怎么不吃,说是害怕,嫌弃。”

豆丹可能都没想到自己最大的天敌竟然是人类。

过去一度被视为害虫的豆丹,如今成了当地农民的招财虫,豆丹变害为宝,一跃成了餐桌上的美味。

在以前,下地的农民看到豆丹,通常就是一脚踩扁,现在都跟采集金矿一样,小心翼翼地捕捉起来。

有人说豆丹是从泛滥成灾到被吃到濒危的典范,今天,这种可怕的小虫成了一种奢侈美食。

据说现在豆丹的行情是这样的:活豆丹是350-360元一斤。相应地在餐馆或是大饭店里,一盆豆丹的价格也是水涨船高,能够达到五六百甚至是上千元。

而这样的价格,都还只是当季的价格,如果是反季节的话,价格更高。

传闻在2014年的五一期间,9000块钱一斤的价格直逼如今的房价,令人望虫兴叹,豆丹都无法想象,它会有如此昂贵的身价。

灌云的朋友感叹“明明是特产,本地人都快吃不起了。时代变化真快,虫也能变成龙。”