01

胡秀林走到了离死亡很近的地方,这现状她已经明白。那天,她在儿子家里——为给他带三个孩子她才离开村子进了城。他们生活在长沙郊区一个叫榔梨的地方,在榔梨一个欧式建筑风格小区的一个房间,她一觉醒来,四肢僵硬,眼睛直勾勾地看向空中。早晨,儿媳来到房间。“妈。”儿媳正要说。“孩子半夜哭,你怎么不管?”于是儿媳看到了她僵硬的四肢,看到那双直勾勾的眼睛,还有想要说点什么却无法发声的嘴。

一天过后,胡秀林躺在医院。护士走过来,将她从左边翻到右边,从右边翻到左边。听得到吗?那双直勾勾的眼睛此时终于转了转。

还好,送得及时。在场围坐着她的儿子、女儿、孙子、孙女。是没吃降压药吧?是不是昨晚打的那通电话?还好此刻她没有成为他人的负担,因而谈话走向轻松一面,而非相互犹疑、推卸与指责。

从医院回来后,胡秀林做了两件事,其一,她为自己买了一口黑色的乌木棺材,放在村里的老屋。棺材涂着油亮的漆,头部有祥云纹路,沉甸甸地摆在堂屋中间。七年前,她丈夫便是躺在一口相似的棺材里,在唢呐声、哭声和纸钱灰烬中运上了山。其二,回到长沙,带着如今有些迟缓的身躯,她又按往常的节奏照顾那块地去了。

地,是在城市里凭生造出来的。每当天刚亮,她从儿子的家里出发,一路经过小区里吐出喷泉的石雕蛤蟆、石雕人鱼,保安值守的门禁,车流不息的马路。她不走高架桥,也不看红绿灯,只是奔着对面的山坳去。山坳,连带着平地,被一道灰色的围墙圈起来,原是一家房地产公司用来建楼的,现在没人管。在她之前,已有十多人在这里种地,有男有女,年纪相仿,六七十岁,都来自外地,随子女进了城。

胡秀林占了一亩多地。山坡前有一片,背后还有一片。冬天还没来的时候,她带着来客走上小路。夕阳薄暮,蚊蝇旋转的影子高高低低飘动着。地是长条形的,一些塑料桶分散在四方,下半身给泥巴染了半身黄。桶里存着绿汪汪的雨水。她越过枯竹扎成的篱笆,摘下上海青的嫩芯,不到手掌大。地里有芫荽,小白菜,圆白菜,白萝卜,深深浅浅的绿叶交叉成不同的直线。大蒜叶密密立着。空中飘来腥的气息,尿液和粪便的味道。抬头,远处就是胡秀林儿子的家,垂直的,静止的,将天空割开的高楼。

胡秀林念歌诀一样讲起地里的事。这是她的来处,也是她的皈依:

春天和夏天,日头长一些,五点钟起床。春天要种的最多,辣椒、茄子、豆角、四季豆、冬瓜、南瓜、苦瓜,都是春天种。夏天,白菜、小白菜、萝卜。然后是香菜,鸡毛菜。冬天不种菜,种土豆、油菜、小麦。

红薯呢,四月里种,八月里挖。

玉米,三四月种,七八月收。

花生,清明种完,六月底就能收。

七月种的叫早萝卜,九月种的就叫迟萝卜。

有时候种棉花。长沙不是天天下雨的,可以种棉花,前年给娟她们打了两床棉被。

还有葵花,矮的葵花,结很小的黑瓜子,去年收了八十多斤葵花籽,拿到旁边村里机器去打油,不要钱,他们只要渣滓,用去养鱼,做肥料,打了三十斤油。

她只用一把镰刀,一个锄头,一袋小米样复合肥料。积水的塑料桶是从附近工地捡来的,捡了快两百个,拢总值三十块。在水里化开肥料,一桶能浇半块地。不打农药,随虫子吃。如果一直不下雨,她说,那就偷国家的水,路边的消防栓,大家都去那里偷水。

现在,镰刀、锄头、塑料桶失去了用途。镰刀搁在阳台柜子。那是把老刀,起了锈,还沾了一些泥。锄头呢,靠墙立着。上方是儿媳养的观赏剑兰、鸭掌木、铜钱草。攒下的两百个塑料桶全部卖给了收废品的人。

胡秀林坐进烤火的被炉,看着六岁的孙女调电视。在楼里生活,她总是喜欢把门敞开,微弱的凉风从对面窗户传过来。也许这会让她想到村里的生活。在村里,从没见谁是关着大门过日子的。也因为胡秀林的坚持,这房子可以说变成了半封闭的。

房子只做简朴的装修,三室两厅。客厅和厨房挨在一起,一张木桌子,四把木椅子,靠墙放着一面电视机。读初中的孙子睡在靠近大门的房间,因此来客绝不会忽视男孩的房门,那些醒目的黑色字眼,严禁,禁入,这是我的房间。往里的两间房正对着。一间儿子儿媳睡,另一间胡秀林和小孙女睡,也最小,放完一张上下铺的床就没多少空间了。胡秀林想到要给来客展现地的收获,就从被炉里出来,到了房间。她翻开床单,将下铺床板打开,找出一个麻袋。麻袋里是花生。地里的土不如老家的土,她说,你看看,这花生,干瘪、难看的很。她搓开一颗花生,积尘和红色皮屑一同飞扬着。等那颗干瘪、难看的花生送到嘴里,她又走到冰箱,打开门,展示里面仅存的三颗大白菜,两颗小白菜,一袋油菜,一袋红薯。她的收成只剩下这些了。

但是那葵花给鸟吃掉了好多,鸟来吃,一点办法都没有的,只能去守。

“你抓过一只鸟。”听到这里,孙女在旁边说。“奶奶你忘记了吗?一只普普通通的小鸟。”

那时孙女还要更小,胡秀英带着她去菜地。等孙女大了一些,不爱跟着她去地里了,宁愿待在家,玩手机,打《我的世界》。

小女孩又说,你知道华子吗?我哥哥天天要抽掉一包华子,他还偷我妈妈的钱,还摔手机,抢奶奶的手机。

女孩带着来客去卧室门前看,指着那些黑色的线条说,你瞧我哥哥呀。她坐上一辆塑料滑板车,在客厅里绕圈,绕了两圈就累了,坐在沙发上,拿起手机,在屏幕里把一个个方块叠起来,叠成城堡的样子。

还有个男人坐在一旁。他是女孩的父亲,胡秀林的儿子,四十来岁,戴着眼镜,时间将他的脸填得更宽了。年轻时,他在工地刷油漆,也给小饭店做下手,就是坐在门前往一杯杯的橘子水里兑香精。后来在网上认识了现在的妻子,做工程生意,赚了钱,两人一个接一个的生孩子,像总不嫌多似的,可生下来之后,这些孩子倒像是与他俩无关了。三个孩子一起交给胡秀林——就像她将那棉花、葵花、油菜、白菜的种子或秧苗插到土里,最后长成什么样子,听天由命——现在这第一个孙子成了与全家人为敌的角色,六岁的孙女更爱和手机做朋友,而最小的孙子还在摇篮车里头。

“种地是最不值钱的事。”男人一直说着工程生意,希望将话题引到他身上来。

“年头不好过,工程款收不回,天天催,天天催,明年我去做家庭主夫好了,你说我给大哥开工资每月一万块,给弟开工资每月一万块,养活一大家子,一年到头就我自己赚不了钱。种什么地?都是赔本。”

胡秀英不懂儿子的生意,只是继续讲地里的事。去年,那次中风前,她收了一千多斤红薯,全部挖出来,装进麻袋,让儿子开车拖到电梯。后来她拖着红薯去卖,摆在街边,两块一斤卖掉。但水果是不能种的,时间要太久。前年种西瓜,被路人一偷,就摘掉啦。去年还被人偷了两次辣椒,不知道是谁偷的。她慢慢抬起头。眼睛再也无法集中在什么地方了,如两片浑浊的湖。

麦子以前种过,在老家也种,大哥还是十几岁的时候,我一个人守在田里,清明下了暴雨。我蹲在那里,种了好多小麦,每块地都种了,但下暴雨全部打掉了。

我爷爷是地主,胡秀英记得童年时期连绵的房子,土改期间被拆掉,分走,然后什么都没有了。她是老大,还有三个弟弟。没有东西吃,去生产队记工分,看牛,割很高的锋利的冬茅草,用来喂牛。二十岁那年,她接受了相亲,嫁到一个叫做新麻地的村子。那时候我不同意嫁的,不是自由恋爱,她说,但我家成分不好,最脏最累的活都要做,要是成分好,我就不可能嫁到这里来。新麻地是无尽的石头山,陡峭的山崖囚禁着这里的村子也囚禁着这里的人。房子那么小,没有墙,用竹板围起来,就在堂屋生了四个孩子,都在那里生的,没办结婚证,我不同意,但是孩子也生了,她说。

后来,她和丈夫一起种水稻,种麦子,种烟叶,种红薯,养大四个孩子。孩子一个个离开村子,去了城市,带回金钱,也建起新的水泥房屋。鞭炮声轰鸣作响。搬进新家后,没多久,丈夫生了肠癌。那是一天福都没享到,她形容丈夫。她独自在村子里继续生活。再然后,孩子有了孩子。进城七年,她很少离开儿子家这片地方,只有一次去了湘江边,看领袖的头像。韶山是她一直想去的,但也还没去过。直到又有了地,胡秀林才像主人似的去照看那些菜秧子。

2024年1月,冬天,胡秀林接到电话。电话里说,地被推了。推土机铲平一切,填上沙子。她因此失去了一千颗油菜、一百颗白菜、一小块土里种着的迟萝卜、两百多颗土豆。推地一事早有传闻,人们说附近的高科技公司要建楼了,也有说是外国人要来此参观,失了形象。但直到推土机开进地里前,没人相信这会真的发生。

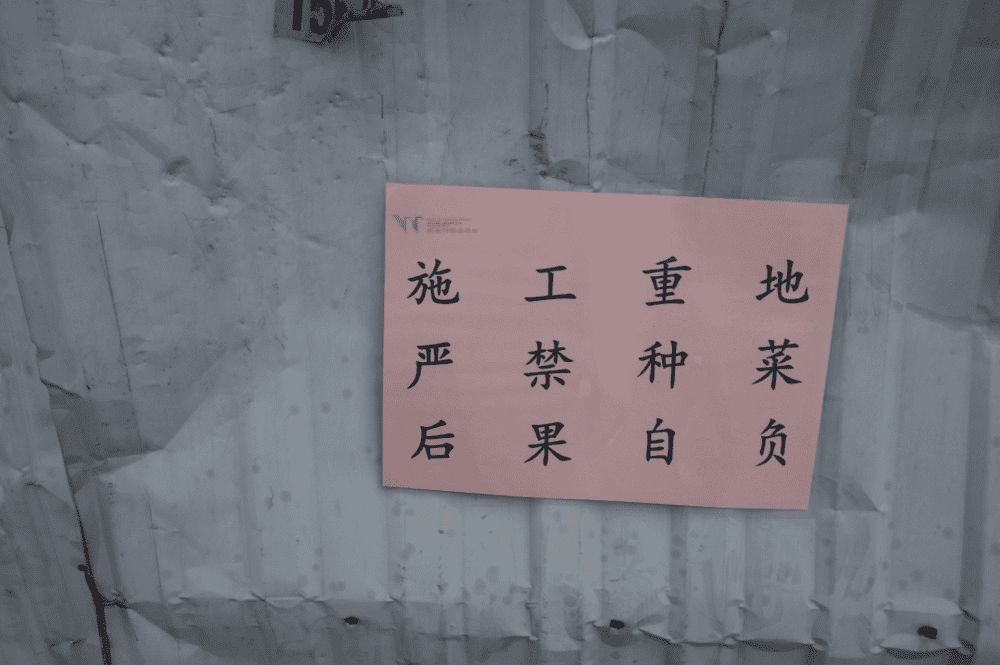

她重新带着来客去看那块地。铁门上了锁,人站在缝隙前。山坳盖上绿色纺织布,就像长出了新鲜的皮肤,随泥土厚度起伏蜿蜒着,唯有一些塑料桶留在纺织布上面。什么都没有了,她说,我的油菜,白菜,萝卜,都被沙子盖掉了。她穿过马路,走到另一个工地。铁皮瓦挡在面前,扎着铁丝,上面有一个“施工重地,禁止种菜”的牌子,底下是块凹陷的地,可能曾是个垃圾场。芦苇连绵,掩盖着铁皮罐、泡沫盒子和浑黄的废水,另一侧是零散的一块块方形菜地,种着成片红菜苔,还有白菜和卷心菜,胀得快烂了。

胡秀林贪婪地看着这里的地,又想到老家屋后的那座山,山上有一片她种下的竹子,一百多颗。春天,竹笋又甜又好吃。当她离开村子,进了城,竹林生了虫,一颗都没有了。没有了,地也没有了,如那场暴雨打掉了田里的麦子,如她的人生中占有过又被轻易剥夺的那些记忆。

02

早晨从叫醒女儿开始。别睡了,醒醒,陈瑙走到孩子门前,敲上两声。第一遍总是叫不醒女儿的。她先到厨房,盛前晚准备的粥,通常是黑米、莲子、百合,或者蒸一笼银丝卷、黄金糕、南瓜饼。一刻钟过去,再到女儿门前。再不起就真迟到了啊。这回的敲门声要更重。女儿睡眼朦胧推开门,来到浴室。牙刷提前用开水烫好了。如果女儿把牙刷刷头往下放,陈瑙是一定忍受不了的,会固执地将它倒过来。

吃完饭,她先下楼,启动电瓶车。女儿随后下来,也上车,坐在后面。两个身子坐稳后,陈瑙沉下两只脚,张开船桨一般,车和人才一齐往前越过小区门槛。外面是条窄路,车子却很多,拥堵不断。电瓶在车和车之间穿梭。如果是雨天,塑料雨衣沾了水,沉沉地贴在身上。如果到了夏天,烈日糊得睁不开眼睛。冬天,湿冷的风像割脸似的,就在前面搭上棉袄围挡。她这样送女儿去学校也有五六年了。

女儿进了校,电瓶车调头,往菜市场开去。想吃什么,她总在送女儿的路上这么问。其实女儿多数时候都给不出答案。随便、都可以、都行。在菜市场里她就着心情挑,新鲜的平菇、鸡腿菇,牛腱子,卤鸡爪,洗掉生蚝上面的泥,有次挑了一锅大闸蟹,没想到在桶里淹死了。最后买一袋荸荠回家。生的荸荠更脆,更好吃,不过她担心寄生虫,折中办法是用开水烫一遍。做好中饭,再开车去接。回到家,摘掉两个头盔,将桌上保护热气的笼子打开。吃过饭,女儿缩在沙发里睡午觉,她躺在一旁看手机。半小时过去,她拍醒女儿,开车去送,回来做晚饭,晚上再去接。忍受重复。这便是一个家庭主妇最大的职责。

生第二个女儿时陈瑙已经三十六岁。可能因为年纪大了,女儿出生后,病总好不全,一阵一阵烧,身上生出鱼鳞一样的皮块。她去医院,拿回黑色的药膏,总是在晚上——那会儿家里的灯坏了一盏——在灰白色的灯光下面,让女儿的两条腿搭在她身上,她拿来保鲜膜,将药膏敷上去,裹上厚厚一圈。有霾的时候,女儿发了哮喘。她决心给女儿办休学,带她离开长沙,到广东一个叫海丰的县城呆着。温暖的空气能对女儿更好,她这样想着。

也是在那一年,家里进了小偷。再回到长沙,她发觉厨房抽油烟机的那面窗户被砸了,玻璃碎了一地。窗户是深蓝色的,积了多年的油渍,如今敞开着大口,最外面不锈钢防盗网断了好几根。家里没放什么值钱的东西,倒没丢什么,除了两根k金项链。没人报警,邻居也没在意。她大概猜想,应该是在某个夜晚,小偷一直爬到顶层,越过栏杆,站在屋外的平台,冒着跌落的风险,从上往下撬开不锈钢网。她能想到他得手的表情,然后进到家里,翻开衣柜,化妆台,书桌。

太好笑啦,他一定大失所望,什么都没有。她后来转述时这样说。

这座位于八层的房子是丈夫2001年买下的。因为顶层,价格也最便宜。陈瑙最初倒不担心渗水的问题,买房时听说顶层还附赠一块地,她便想,未来这地一定有所用途。她和丈夫在房子里度过了最初的婚姻时间,养大了第一个女儿。丈夫做油漆生意,她帮忙打理会计事务,后来到新东方厨校进修,开过饭店。饭店生意不算顺利吧,挣的都是些辛苦钱,早晨三点起床,忙活到晚上十点。等第二个女儿出生,见这女儿身体不好,她关掉饭店,终于甘心接受了母亲的角色。

如果将生活比作剧场,那么陈瑙的幕后、台前,此后便完完全全聚焦在这座房子里了。

每天拖三遍地。碎布做的拖把在瓷砖上留下蜗牛粘液样的痕迹。拖到丈夫和女儿的脚下。请抬脚。他们抬脚。再将拖鞋拿到拖把上擦一擦底。在桌前摆满盘子,做完饭,先不吃,要到厨房里洗净锅,擦干灶台。洗一桶衣服,晾一桶衣服,阴雨天晾不干,在丈夫和女儿洗澡前将衣服拿到暖炉上烤,有时没注意,把内衣烤出一个洞。老了,老了,记不住事了,她说。

丈夫:

总见在花钱,悠着点吧。只出不进,自己去算账。

陈瑙:

杂费很多。每天买菜买水果,都是在网上进行,昨天还给女儿买了药。

大女儿在房间里工作。二女儿在房间里学习。丈夫在客厅躺着,宣称在炒股。陈瑙是这出戏的主角却又不是。于是在某个时刻,她上楼,在楼顶开了一块新天地。

先是从楼下的五金店买来一些红砖,搭在金属板上,围拢一个正方形,搭了三层。金属板原是用来隔热的,两层板子中间夹一层泡沫,随着时间它逐渐老去身上也生出星星点点的锈印。再运来黑色的泥,铺在塑料布上。最先种辣椒、白菜、萝卜、红菜苔、小番茄,然后是紫苏叶、大蒜。中央还有一些塑料桶,装了厚厚的泥,插上竹子,让豆角和苦瓜攀着弯弯的胡须。她不爱用化肥,只将打过的鸡蛋壳、留下的剩饭剩菜沤在一起,过上一段时间就浇到菜地,养肥橘色的苦瓜、深邃的紫苏叶。有时靠雨水。有时从家里打水到楼顶。冬天好一点,一周浇一次。夏天就要勤快一些,每天都要浇。

这是妈妈自己种的——现在,每当做豆腐蛤蜊汤(里面飘着紫苏叶),萝卜炖牛腩,清炒红菜苔,陈瑙都要自豪地向两个女儿补充一句。

从地理上说,胡秀林的地——还未被推倒前——处在长沙的郊区地带。那么陈瑙的地,则是在长沙城中心。地对面是座高三十层的楼房。刚住进来时,这房子还没起。后来这楼遮去不少家里的阳光。再远处是全季酒店、一座摩天轮,夜晚散发出重重叠叠的灯影,如鬼魅游荡的背景。还有些相似的老楼,人们在楼顶晾着床单,有座球形水塔。不过放眼望去,灰扑扑的楼群中,只有陈瑙家的楼顶是绿色的。

后来女儿身体好了些,她想到要继续工作。拿了五万块去投资楼下汗蒸馆,被老板说服的,不出一年,店子倒了。她又找到辅导家教的活,教三年级的孩子,语文和数学。去辅导前她紧张得通宵睡不着。于是还有紫燕百味鸡的服务员、月嫂、商场保洁员这些选项。想到家里还有个没长大的孩子呢,或者说也出于对外面世界的恐惧吧,她还是自我说服,放弃了。

陈瑙:

孩子们:我这一次下死决心和你爸离婚,如果你爸不答应,我去跳湘江。

你等法院传票吧。

他要和别的女人生儿子,难怪这些天,天天念叨儿子的事。

丈夫:

她是个疯子,在群里乱讲,疯子。没有起码做人的准则。

她老是盯着手机不放,小区邻居都为我鸣不平。

如果欺瞒是无声无息的也就罢了。她总是如此轻巧地就能发现证据和端倪,好像丈夫从没打算刻意隐瞒她——毕竟欺瞒也要花心思和功夫。拟好离婚协议。解散家庭微信群。财产分割时丈夫还在说个不停,这家里哪分钱不是我赚的。

过年,她带着女儿又去了海丰。黑夜里湿润的海风吹得人眼睛发紧,她和女儿走在海岸,讲这次一定要离婚。我这心脏总突突跳个没完。她以此作为坚持离婚的理由。回想起童年开端,困苦的农村生活,糠咽菜,酱萝卜,带到学校配白米饭吃,吃一周,回家将剩菜倒在猪槽,父亲不忍浪费,竟又从猪槽中捡起萝卜来。

十八岁她开始和丈夫恋爱,也是在那年她的母亲喝农药自杀。丈夫寄来情书。瑙,好久不见,甚是想念。怀孕,结婚。她和丈夫一起迁徙,从南方到北方,再回到南方。钱一捆捆来到家里,把人喂饱了,让丈夫的身体和精神都像气球一样膨胀起来。一夜之间丈夫又失去了钱。两人都得了失心疯,丈夫盯住股市的k线图,而她盯住的则是丈夫的手机。我的心脏就是从那时候开始突突跳个没完。

回到长沙,她种地越来越勤快。有天女儿回家,走到楼顶,刚踩上金属板,掀起一大片灰色的鸟。鸟啄去了叶子,只剩下粗糙的脉。她加紧巡逻,每日到菜地蹲守多次。后来在地里竖起木棍,套上红色和白色的塑料袋,佯装是城里的稻草人。这方法倒十分有效。

女儿问她。“要不要再婚。”她蹲在地上,拔土里的杂草。

“不找,”她说,“人活到半程,男人不是想骗钱,就是想找免费保姆。”

楼顶绿意盎然,四季未曾间断,有时夹杂星星点点的红色。她摘下成串的番茄和辣椒。葱是每天都能摘的,空中总是掐断的辛辣味。

另一天,菜地出现了狗的身影。那是一只小狗,长长的白毛,身上很脏,看不出品种,有一双胆怯又无辜的眼睛。那时陈瑙到菜市场去买蘑菇。蘑菇摊贩认为她也许是个生活条件不错的人,执意要将狗送给她。狗一岁多,在蔬菜堆中生过两个孩子。分娩让它有了漏尿的习惯。狗爱去楼顶,围着菜地转,但从不破坏什么,偶尔还会对着盘旋空中的麻雀叫,像帮着陈瑙捍卫这里似的。

五十岁那年,二女儿提出自己睡。我们分房间吧,妈妈。一个女儿已经远离了她,而另一个女儿正在尝试摆脱她。

现在,只有这狗跟在陈瑙身后。冬天,下了冻雨。楼顶的电线垂下晶莹的泪水。油菜的叶子上结出一颗颗小冰珠,沉甸甸地搭在彼此身上。狗冲出去老远,越过石柱,围着稻草人转了两圈。这冻雨不会压垮楼顶上的菜,让屋子塌了吧,陈瑙自言自语。风来了,将稻草人吹得哒哒响。狗叫了两声。

03

那天在医院我看见我奶奶躺在病床上鼻子里都是血,于是我知道了这是迫在眉睫的死亡将她在病床上的身体压出了形状。空气中是充盈的消毒水味,人们带着紧张、疲倦或木然的神情。

路上我母亲一直说,昨天晚上她不该给我奶奶打那通电话,讲她前夫的事。她说这是她的罪但她就是那种要将自己的不幸昭告天下的人。

在2023年冬末的这一天,我奶奶与我母亲坐在一起,聊着两块菜地的事。房子的女主人回家了,搬回一盆孔雀竹,叶子落雨一样摆在客厅。时间到了,母亲说我们该走了。拿点萝卜回去,我奶奶说,这是迟萝卜腌的加了辣椒和盐。奶奶又说你拿点桶走吧,回家去种豆角。我母亲说不用了她那里桶很多。那天晚上我梦到房子着火了,大火从隔壁来一直烧到楼顶。我和母亲在客厅。母亲问我逃走前要带些什么,我说我不知道。我问她你呢。她说楼顶的菜啊,不能让它们给全烧了。我看到火苗正从窗外爬进来。

本文来自微信公众号:先生制造(ID:EsquireStudio),作者:李颖迪,摄影:李颖迪,编辑:chen