“韩女”是一种处境。

社交媒体上,韩女的金句被截取、翻译、传播,令一些网友发出“韩女的嘴,吾辈楷模” “建议申遗”等感叹。

尽管如此,当一部分韩女提出“6B4T”的时候,人们仍会惊异于她们的决绝。

6B,指不结婚、不生育、不恋爱、不与男性发生性行为、不买“厌女”产品、不帮助“厌女”的女性;4T,指脱掉束身衣、脱离宗教、脱离御宅文化、脱离偶像追星。

最近几年,提起韩剧,人们联想到的不再是以往那些描绘浪漫爱的旧脚本,取而代之的是《蜂鸟》《安娜》《黑暗荣耀》等一众以社会现实或女性赋权为核心的冷峻题材。

互联网上,“韩女”作为一种可辨识的群体,对她们的讨论亦越发多起来。

所谓的“韩女”并不指向所有在韩国出生的女性,“韩女”更像是一种标尺与指向:一群奋力的、积极的、无禁忌的,甚至先锋的女性形象。

在舆论场上,她们有时是最强“嘴替”,有时是高度自我负责的精英女性人设,有时又是现代精致生活方式的代言人。几种意涵都被赋予在“韩女”这一词上。“韩女”投射的是当下女性的种种现实。

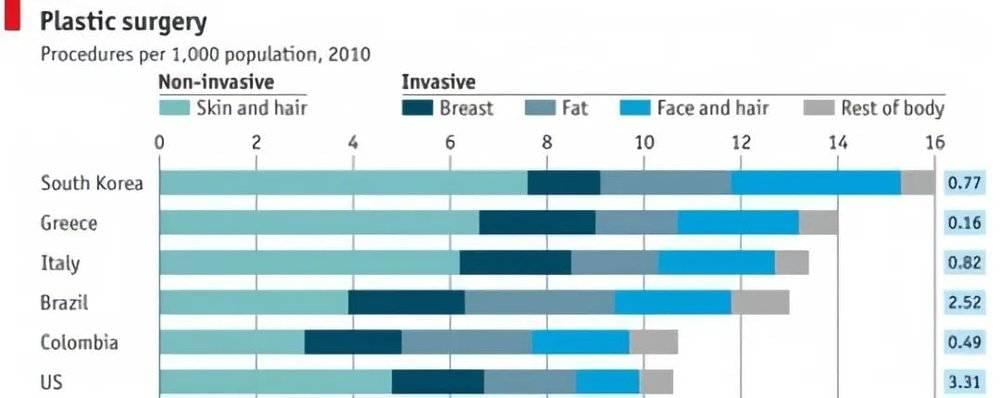

对于“韩女”一词理解的改变如何发生?走在首尔明洞的大街上,常见的景象是一群群妆容精致、身穿迷你裙的少女穿梭于遍街的自拍馆中,一方面是“女为己容”的声音逐渐响亮起来,而另一方面是以强化性别符号为特征的K-POP文化icon仍掀起一阵又一阵追星浪潮。较之网络舆论里“韩女” “反对服美役”的声量,现实中似乎传递出相反的信号。

▲经济学人统计,韩国是全球人均整容率最高的国家,发达的整容产业甚至吸引了不少海外消费者。

理想与现实的角力,撕扯出文学的土壤,琐碎而日常的生命体验,滋生了细致入微的“韩女”表达。

2016年,《82年生的金智英》问世,成为“韩女”书写的现象级作品;2019年同名电影上映,银幕外,无数感同身受的人潸然泪下。此后,韩江、金爱烂等韩国女性作家的作品被翻译、引进,多样化的“女性书写”被认为是韩国文学的“新浪潮”。

2022年,小说《关于女儿》在中国出版,“韩女”的生活经历再次引发了许多人的共鸣——“韩女”面临着什么,她们和我们的构想有何不同?在两性讨论日益聚焦的当下,“韩女”会是一种参照吗?

何以成为“韩女”?

真正进入“韩女”作为创作的主体,以笔、以行动、以表达来表明自身之时,先得说明的是“韩女”经历了什么,她们如何被形塑?

“养好一个女儿,胜过十个儿子。”这是韩国“家庭计划”时期的口号,也是不少韩国家庭心态的写照。

朝鲜战争后,韩国迎来了经济高速发展、人口大幅增长的腾飞期,并在20世纪六七十年代提出以节育为核心的“家庭计划”,以求控制人口与资源的平衡。但“重男轻女”的社会观念并未就此消失,而是变形为对女儿的双重期待——既要“像儿子一样优秀”,又要做个好女儿。

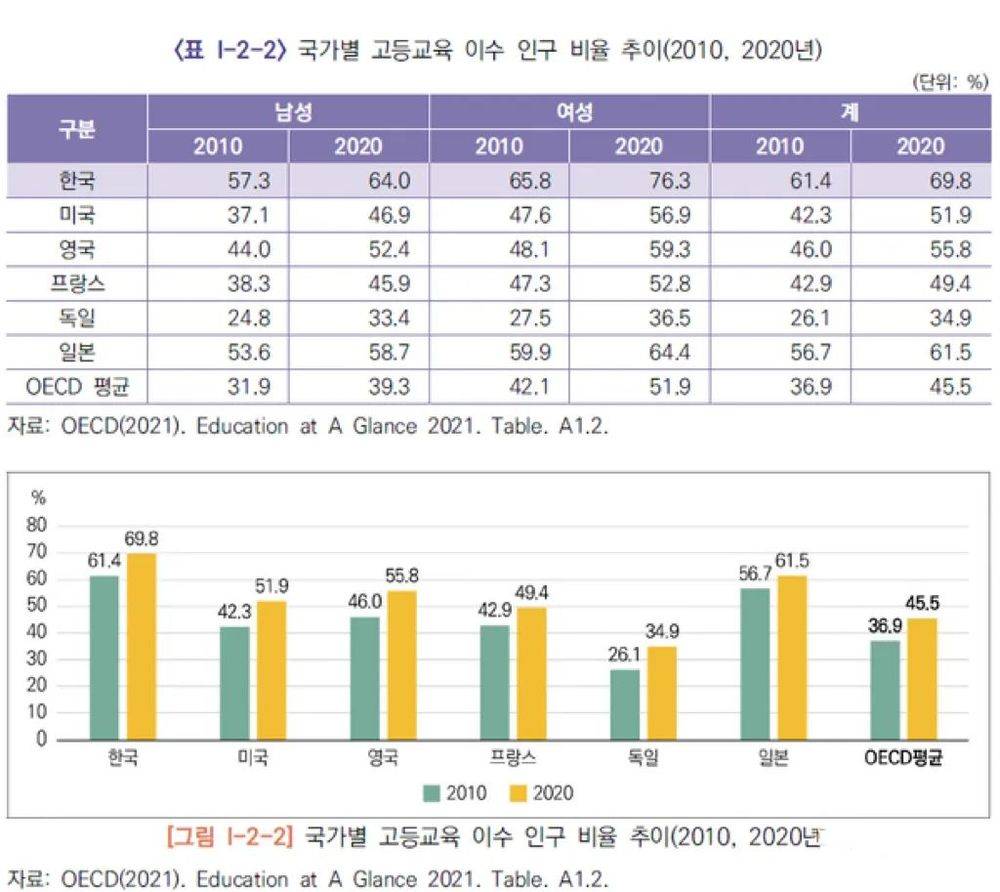

于是,进入少子化时代的韩国家庭对女儿精心养育、加大投入,培养出如今这代“韩女”。

▲经合组织数据显示,截至 2020 年,韩国 25-34 岁女性中有 76% 接受过高等教育,而同龄男性的这一比例为 64%。

而这代“韩女”的成长,伴随的正是韩国实现工业化、城市化、民主化的密集转型期。短短几十年间,韩国在经济上从重农业的国家转变为工业发达国家,经历了一系列民主改革逐渐走向成熟的民主体制政治。

快速的变化时期,让城乡、区域、性别发展不均衡的旧疾不断显现、演化,现今的生育率难题,可谓是韩国压缩现代性(Compressed modernity)的新症候。

而与生育率紧密相关的性别问题尤为复杂,男女之间口舌之争的背后,牵扯着个体、家庭和社会的资源分配和权力关系——这是一场从外部社会延伸到家庭内部的权力问题。

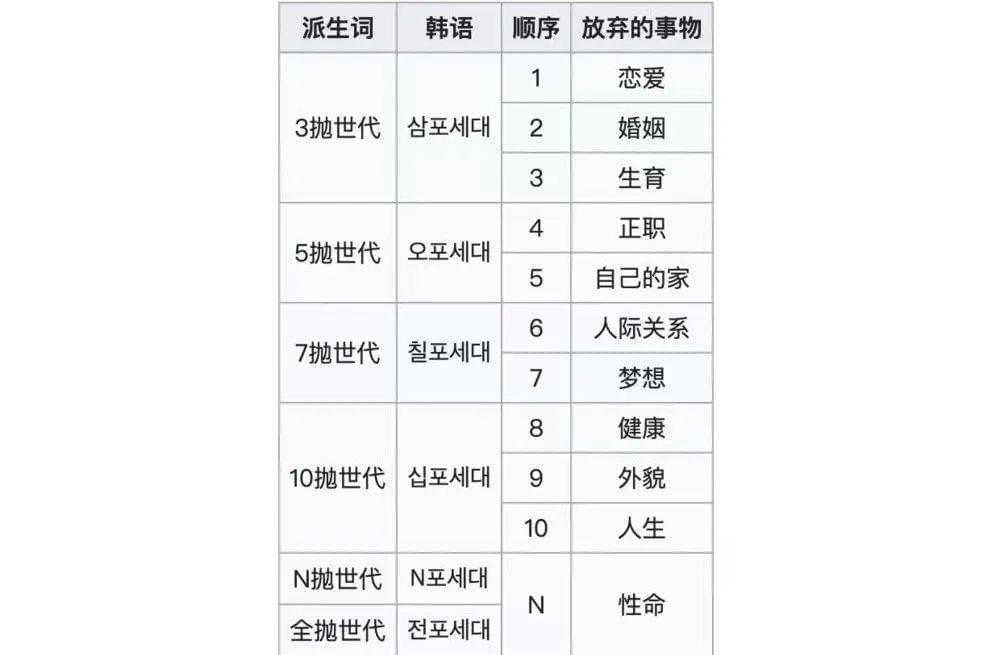

“韩女”有6B4T,“韩男”则有“N抛主义”。早在2011年,韩国男性就提出“三抛”主义,抛弃恋爱、婚姻和生育,而如今已经进化到了“五抛”“七抛”,甚至“N抛”——如果生活太累,那生命也不是不可以抛弃。

▲三抛世代

这样的想法在韩国年轻一代之间散开,在数据表上画出一个长长的下坡路径。婚育数据一蹶不振,爱情想象难以复返。韩国统计局数据显示,2022年,韩国结婚率跌至历史新低,粗结婚率(每 1000 人结婚人数)降至3.7人。1980年,这个数字是10.6人。

2022年,韩国的出生率大幅下降至0.78,其中首尔的出生率最低为0.59。这一指数的国际警戒线是1.5,低于1.5则意味着难以维持当前人口规模。

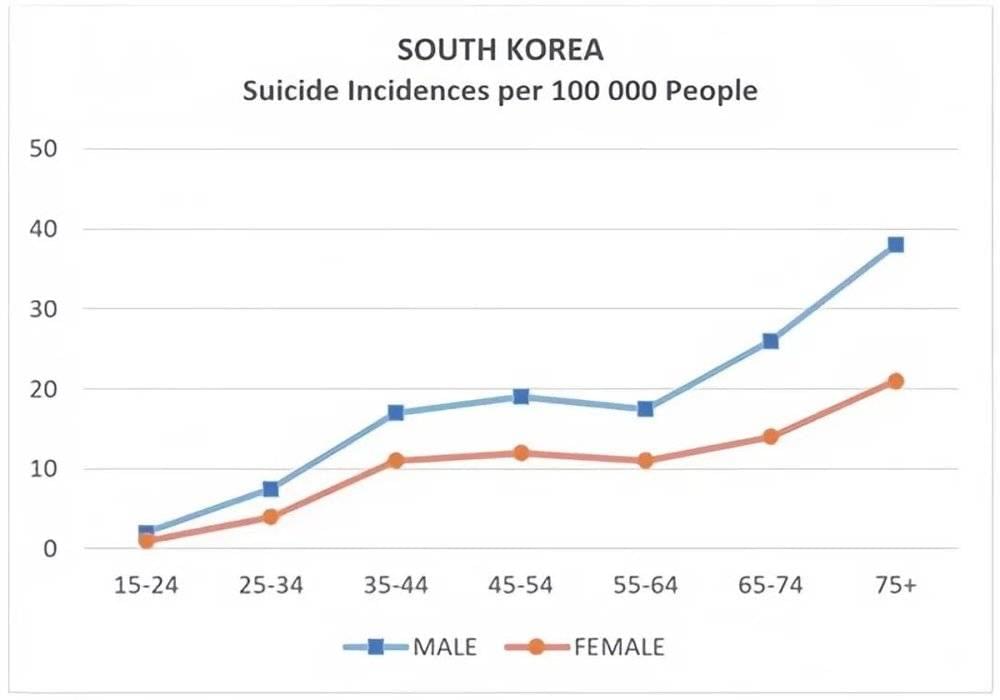

▲与爱情一起消亡的不仅是生育率。高自杀率已成为韩国的隐痛。2021年,13352人死于自杀,在10-49岁的年龄段中,自杀是最主要的外部致死因素,占比高达70% @韩国统计厅

性、爱、生育,过去最个人和私密的问题,蝴蝶效应一般地掀起了舆论风暴,成为了一众国家和地区关注的焦点。

“催生”的大旗下,一些人开始“怀旧”:当两性不平等未被点明、书写、大加讨论时,我们不是曾一切安好吗?

正如韩国总统尹锡悦对该国性别平等和家庭部的官员的指责——是他们将男性视为“潜在的性犯罪者”,加剧了性别不平等现象。2022年10月,韩国政府正式公布了以废除女性家庭部为主要内容的政府组织重组方案。

目前看来,这些寄希望于时光倒流的做法似乎无益于拯救婚育,韩国女性用身体进行的“生育罢工”仍在延续。

“韩女”如何书写自我?

和韩国近年的影视作品一样,“韩女”的书写也呈现出明显的现实主义批判性。她们用具体的生活、个人的体验、真实的表达,对抗着刻板、宏大和抽象的叙事。

正如作家金爱烂所说, “以前的作家关心的是天空,我可能关心的是这个国家的天花板,我写便利店,写我住的小房子、极小的考试院,属于我的、我们时代的不那么宏大的叙事。”

性别、婚育、房价、就业率、老龄化、原生家庭、移民问题……当下正在发生的思潮、争论和生活实验,被快速结集成册、出版成书,甚至影视化制作,从而反作用于现实生活。

▲《拼团人生》(韩)金荷娜 /(韩)黄善宇著,中信出版社2022-11出版。在韩国,女性掀起一场场生活实验。一些没有婚育意愿的女性开始探索新的模式,比如同性结伴生活。《拼团人生》的作者金荷娜和黄善宇在书中讲述了和朋友同居的细节和感受。《她厌男,她是我女友》则虚构了一个女性主义者的恋爱日常。

《关于女儿》一书中的“女儿”就是一个典型的高学历“韩女”。故事围绕一对母女的生活展开,以母亲之口讲述了三代“韩女”的风貌。

书中的母亲是一个在养老院做护工的退休教师,在养老院,她照料着一个终身未婚未育的杰出女性,而她的女儿则是一个工作不稳定的大学助教,母女矛盾的核心在于女儿选择了不为母亲所理解的伴侣和生活。

对此,东亚性别文化研究者金申贤京(Kim Hyun Gyung)说:“未生下儿子的母亲内心期待的是‘比十个儿子更优秀的女儿’,若女儿学业也优秀就更是如此了。母亲不仅期望女儿在社会上的成就不亚于儿子,同时也期待女儿在婚姻上能够羡煞旁人。对只有一个女儿的母亲来说,女儿必须同时满足她对儿子与女儿的期待,也就是成为‘具有男根的女儿’。”

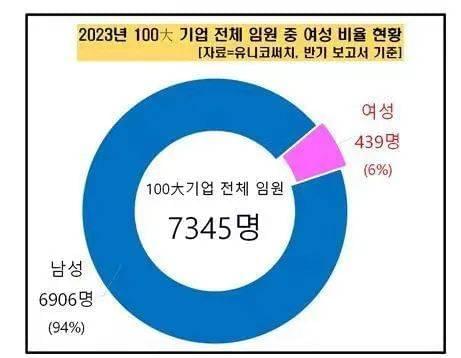

然而,当“比儿子更优秀”的“韩女”进入劳动力市场时,遭遇的却是一场从一开始便不公平的竞争——在韩国,女性的收入比男性低 31.1%,差距远大于经合组织的平均水平12%,是发达国家中性别工资差距之最。

正如上野千鹤子的观察:东亚女性选择权扩大的时代,也是女性背上了“作为女儿”和“作为儿子”的双重沉重负担的时代。

▲据全球猎头公司UnicoSearch统计,2023年上半年,韩国销售额百强企业的7345 名高管中,女性占比为6%。@The Korea Herald

尽管书中的主要人物都是女性,生活和人际都围绕女性展开,仍给小说奠定了一种压抑的基调。如果说父子关系中的俄狄浦斯情结总是有关权力更迭与资源争夺,而母女关系则往往在彼此的纠缠中,投射出对自身命运的厌弃和垂怜。

母亲是进退两难的:如果她要求女儿延续保守的秩序,那一定会与接受了开放思想的女儿产生冲突;但如果她不对此进行干涉,任由女儿突破传统观念的规范,那么她和女儿都会受到传统舆论的惩罚,致使她们在社交和收入上陷入边缘和孤立。

过去几十年间,韩国社会以家庭和血缘维系的根基受到了猛烈动摇,而传统观念尚未退潮,悬浮在新自由主义时代的年轻人陷入了心灵失所的不安。

在母亲的视角下,二人的矛盾不仅对女儿生活方式和人生选择的不认可,更是一代女性对下一代女性命运的深深忧虑:

“我好像让女儿读太多书了。我希望女儿能够尽情读书,可以上大学,读研究生,这样就能成为大学老师,遇上好老公。可是啊,我女儿真是个笨蛋,也不知道究竟在想什么。”

正因如此,本书对于母女关系的刻画总是充满张力,即使笼罩在阴影下,女性的柔韧、不屈、试图互相理解的努力,又流露出属于弱者的温厚和博爱。

在弱者与弱者的共情中,小说最终走向一个开放的结局。读完《关于女儿》,豆瓣网友@黎戈说:“当传统社会结构解体后,东亚社会对‘家’仍有执念……一个个困境中挣扎而孤独的个体。这书是一场睁眼的绝境,清晰的大雾,雾中彼此遥远而微弱地试图理解。

对话:性别平等,世界的参照点

近年,“韩国”已然成为了中文互联网的一种现象。而作为一个镜像、一种可能性的韩国,在隔空的网络讨论中不免存在误解和偏差。

那么,韩国人如何看待他们所处的社会和时代?围绕母女关系和东亚性别议题,我们和《关于女儿》的作者金惠珍、东亚性别文化研究者金申贤京博士展开了对话。

F小姐:请问金惠珍女士,您为什么决定写这样一个围绕韩国三代女性的故事?书中对于母亲内心活动的描写非常细腻,请问您是如何想象母亲的心理的?

金惠珍:回想起来,当我写小说时,非常想要理解我的母亲或母亲这一代人。正因如此,我选择以母亲而非女儿作为叙述者。这部三代女性登场的小说,通过母亲和女儿的个人生活和工作、她们所面临的现实状况,来思考围绕她们的社会。书中的人物虽然是虚构的,但受到了我生活中遇到的各种人的影响。特别是母亲的角色,蕴含了韩国母亲们(包括我的母亲)所共有的普遍情感和面貌。

F小姐:母亲曾经是一个老师,到了退休的年纪却还在做照护工作;女儿在大学有一份工作,却仍然难以承担房租等生活开销,需要“啃老”。在现实中,这样的情况常见吗?

金惠珍:母亲在生育后职业中断,从事低收入劳作。尽管女儿学历高,但仍然难以找到稳定的工作。这是当今韩国社会面临的问题。我父母这一代人担心贫困的晚年生活,而年轻一代则因不稳定的就业市场和高昂的房租而辛苦。我认为这不仅是韩国的问题。

F小姐:母亲希望女儿过上“正常”的生活,这种期望背后反映了什么社会文化规范?

金惠珍:大多数父母希望他们的孩子能过上平凡、正常的生活,因为当不按“规范”或“常识”生活时,人们可能要承受不利后果或歧视。他们担心孩子会被社会排斥或孤立。这种恐惧非常强烈,以至于他们无法完全支持孩子选择的生活方式。

F小姐:2022年,韩国的出生率大幅下降至0.78,其中首尔的出生率最低,为0.59,是所有城市中出生率最低的。为什么韩国的年轻人,尤其是女性,如此抗拒生育?

金申贤京:东亚国家,包括韩国,所经历的创纪录的低生育率有一个共同点,那就是这些地方都经历了压缩型现代化。即使是在西方,在其近200年的现代化过程中,随着家庭从生产单位转变为消费单位,出生率也有所下降。

在现代化之前,孩子们是“生产品”,一旦长大就能为家庭工作。但现代化之后,孩子们变成了“消费品”,成为劳动力之前,都需要父母的照顾。养育、教育孩子的时间和成本增加了。因此,他们不得不减少生育。东亚国家实现现代化的时间更短,除日本外,其他国家最多用50年就实现了现代化。因此,“孩子作为生产品”转变为“孩子作为消费品”的过程更急剧。

自1980年代以来,西方国家通过国家福利承担“孩子作为消费品”的成本、承认婚姻以外的各种家庭形式、实施多项制度政策鼓励男性参与育儿和家务劳动,成功地拉升了出生率。然而,韩国尚未建立起这样的体系。成为父母必须付出极高的代价、做出极大的牺牲。对于女性而言,这意味着在不减少家务和育儿责任的情况下,还必须获得工作报酬。因此,年轻人通过不结婚和不生育来回应此种状况。

F小姐:在金申贤京博士看来,韩国性别平等的状况是什么?

金申贤京:性别平等不仅限于维护生物学上女性的权利。更具体地说,我认为性别平等是一个参照点,可以基于女性的经验,正确分析当前世界并提出创造性的替代方案。从这个角度来看,我相信韩国的性别不平等与生产劳动的极端中心化密切相关。

压缩型现代化形成了韩国的某些现有制度和文化,其中最具代表性的是长工时制度。韩国的低出生率以及长工时之间的联系是值得思考的。韩国的工作时长曾在OECD国家中排在数一数二的位置,随着2018年实施的52小时工作周上限,它才落到第五位。

▲《压缩现代性下的韩国》

作者: [韩]张庆燮江苏人民出版社,2024-1

这种工业长工时制度,假设女性无偿的家务和照料工作是为了支持男性主要劳动者。女性的角色是生育孩子、抚养孩子并照顾家庭。这种家庭内的性别分工也延伸到公共领域,导致了性别职业隔离和性别工资差距的固化。韩国是OECD国家中,拥有最大的性别工资差距的国家。

问题在于,无论是劳工联盟还是女权运动,都对此不太感兴趣。男性主导的劳工联盟只为争取更高工资而斗争,减少工作时间不是他们的主要诉求。而女性运动关注的是女性成为有薪劳动者的权利,无偿的生育劳动并没有对男性做出同样的要求,这种责任还会转嫁给其他女性——即亲戚或女佣、阿姨等家务零工,就像《关于女儿》里作为护工的母亲一样。这被称为“男性生活的女性化”。同时,女性家务劳工在多个超短期兼职中辗转,很难维护职业生涯,承受着家务和工作的双重负担。

当然,男女劳动者享有平等权利至关重要。然而,当我们只关注这一点时,性别平等最终变成了一种关注中产阶级利益的意识形态。男性和女性必须作为生育劳动者享有平等的义务和权利。换句话说,需要“女性生活的男性化”。只有这样,我们才能过上重视照顾自己和他人的时间而不是只关注工作和赚钱的生活。

最近,人们已经认识到并倡导工作时长的斗争是重要的问题。年轻男性对这个问题也感兴趣。废除长工时制度将通过减轻性别劳动分工、性别职业隔离和性别工资差距,使男女能够共同生活在照顾中,实现韩国社会的性别平等。

F小姐:性别议题在中韩两国都有着相当高的讨论度。不久前,K-POP女团Blackpink的成员Lisa参演“疯马秀(Crazy Horse)”的消息在中国社交媒体上引发了巨大争议。这件事是否引发了韩国人的讨论?

金申贤京:这个问题(在韩国)只有少数媒体报道,并没有引起公众广泛的争议。我认为,泰国成员Lisa参加在法国举行的秀,在韩国公众中产生了一种双重的距离感。如果其他韩国成员参与了,可能会引发更大的争议。

在韩国,将女性的身体作为性对象的展示和表演曾被视为理所当然的现象,自2015年女权主义普及以来才开始变得有争议。值得讨论的是,女性自愿用表演将自己呈现为性对象。2015年10月,韩国歌手IU的专辑《CHAT-SHIRE》引发的争议就是一个代表性的例子。

自现代以来,观看的主体默认为男性。被观看的对象是女性。在这种文化中,女性对自己身体的展示和表现,不可能不受到男性中心视角的影响。资本主义商品经济已使之成为极有利可图的产业。在这种文化中,女性只有两个选择:接受自己的身体作为性对象,或者彻底拒绝身体本身。一些女性名人采取了一种策略,以展示自己的身体,来回应窥视文化。我认为Lisa的“选择”也是对她身体上各种评价的一种展演性的回击。

由于东亚国家显著的“外貌至上”主义和女性赋权相结合的趋势,更多此类案例可能会出现。大家的批评是针对什么——是打造外貌、将其作为资源的个人?还是那些暗中嫉妒并发表各种评论的公众?抑或是通过这获得巨大利润的美容、医疗等行业?我想对中国读者提问。

F小姐:《关于女儿》在中国也引发了很多读者的共鸣。由于中国的城乡、社会差异相当大,中国女性的境遇会更加复杂。近年来,女性主义思潮在网络和大城市中得到了汹涌的回应。作者有没有想对中国读者说的话?

金惠珍:我认为,即使是在同一个地区、同一个时代、同一个时空中,每个女性的生活都是不同的。为了过上自己想要的生活,需要很大的勇气,而且也是一件非常困难的事情。我希望能建设一个每个人都能堂堂正正地过上自己想要的生活的社会。我向中国的读者们表示支持和感谢。

▲《关于女儿》

[韩] 金惠珍

广西师范大学出版社,2022-10

本文来自微信公众号:F小姐MissF(ID:newMissF),作者:吞拿,编辑:Felicia