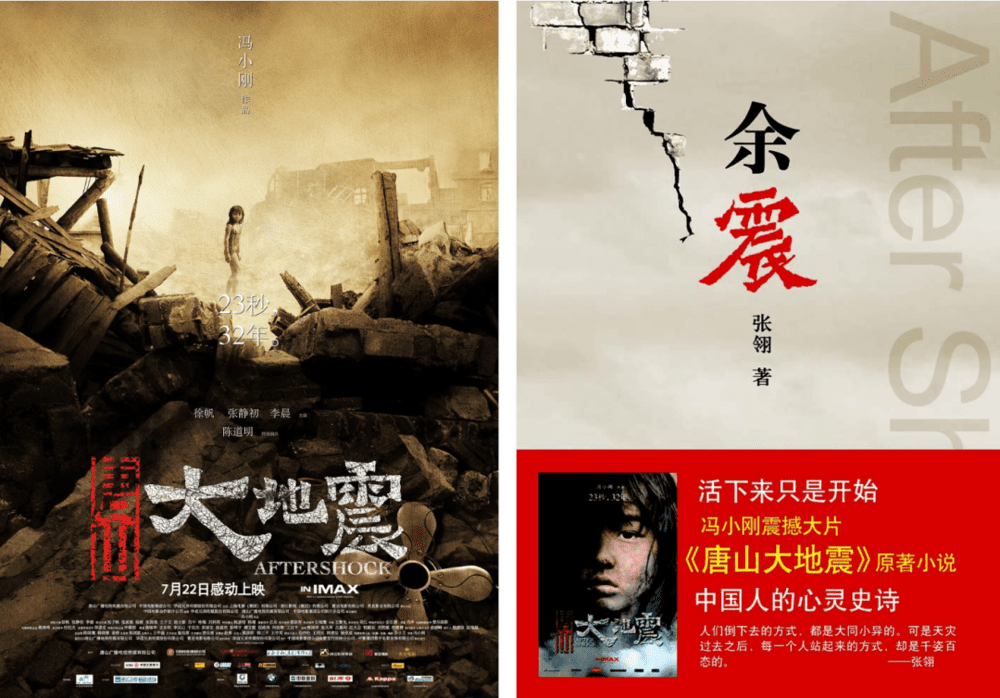

大家好,我是作家张翎。我的主要作品有《归海》《劳燕》《金山》等。可能大家最了解的还是我的另一部小说《余震》,因为它被改编成了电影《唐山大地震》。

有很多人问我,到底是哪一本书、哪一个人、哪一件事影响了我,让我产生成为作家的想法?我好像没有明确的答案。似乎从我刚出生的时候起,我的血液里就已经带着这样的成分。

记得7岁那年,我上小学一年级,那时候识的字还不够多,还不能写作文。语文老师为了训练我们的叙事能力,让我们看图讲故事。

▲ 读小学时的张翎

我记得那天老师在黑板上贴了四幅画,是一个老爷爷拉着一辆很沉重的板车上桥,有个小朋友很热心,卷起袖子帮老爷爷推车过桥。这其实是那个年代很典型的“助人为乐”、“好人好事”的桥段。老师叫我们一一站起来,讲画面上的故事。

同学们基本都是从老爷爷或小朋友开始讲。轮到我的时候,我说了一句,“早晨,红彤彤的太阳从东方升起”。老师愣了一下。

隔几天她来家访,就跟我妈说,一个7岁的孩子,她知道从叙述景物开始讲故事,而且能对着黑白的画面讲出有颜色的背景,这孩子长大了一定能成为作家。

我妈妈在旁边听了很不以为然:“作家,那是什么东西?”那个年代的父母亲(我想现在也差不多)对我们的期待要么是成为医生,要么是成为科学家。所以成为作家这个话题就被搁置起来,没有人再谈这回事。

可是在我的心里,有一颗小小的种子种下来了——我已经知道,将来有一天我会成为作家。虽然在我那么小的时候,就已经有了这么明确的想法。等到我真正成为作家的时候,却已经是人到中年了。

为什么会这样呢?原因也比较复杂。我成长的年代是70年代,我们正经历一个很特殊的历史时期。我16岁就辍了学,进工厂做车床操作工。做工人有很多业余时间,我有大把的时间不知道做什么好,就突然想自学英文。

在今天,学英文好像不是一件特别新奇的事。我是温州人,温州方言是天底下最难懂、最固执的方言之一。在我那个年代,很多温州人一辈子也没学会说普通话。

但是我偏偏对我不熟悉的语言无知无畏,有很大的好奇心。于是我就开始学英文。我那时候没有任何功利目的,根本不知道学这门语言有什么用,将来会带给我什么。

没有想到,我在百无聊赖中学的这门语言,在未来的几年里会彻底改变我的命运。

在我做了5年车床操作工之后,世道改变了,文革结束了,高考开始恢复。我自学的那点烂英文居然彻底改变了我的命运——我考上了复旦大学外文系。我的人生翻开了新的一页。

1979年夏天,我提着一只箱子离开温州到上海读书。那是我第一次独自离家远行。我来到复旦,第一次看见这么大的校园,这么高的楼群,有一群穿着非常光鲜的人聚在一起,说着一种我一点也听不懂的话——上海话。

▲ 1979年考入复旦大学。

我记得在复旦的那片大草地上,我流下了眼泪。那是一种自卑的感动。那是一个来自小地方、从来没见过世面的人,面对人生这样重大的变革的时候产生的百感交集。

2010年,根据我的小说《余震》改编的电影《唐山大地震》在多伦多国际电影节上首映。我作为剧组代表把这部电影介绍给了加拿大的观众。

每个人的泪点都是不一样的。很触动我的一个场景是,张静初饰演的王小登背着铺盖卷,脸上带着小地方来的人那种特有的忐忑,到大城市的大学报到。

这个场景让我心里触动得非常厉害,因为它一下子让我想起了30年前的自己。

其实,那个时候我心心念念要报考的是中文系,后来阴差阳错进入了复旦大学的外文系。刚开始我心里一直是有很多遗憾的。这么些年过去之后,尘埃落定,再回过头来看,我觉得那是一个无比美好的错误。

在复旦外文系那几年的教育,为我打开了另外一只眼,让我可以不借助翻译,直接进入一个更大更广的文学世界。那时全社会还没有版权意识,外文系的学生们读的课本经常是在外文书店里买的影印本,纸质粗劣,字迹也模糊不清。

学校有个严格的规定,每天10点半宿舍是一定要熄灯的。我们就打着手电筒窝在被窝里,读《简·爱》《呼啸山庄》《永别了,武器》。

我记得有一天我读到简·爱对罗切斯特先生说,“Wherever you are is my home”,“你在哪里,哪里就是我的家”。

哇!那个年代!读到这样一句话!我觉得那是世界上最牛的爱情宣言。我心里想,我什么时候能把这句话用在某一个人身上呢?我什么时候能够写出这么牛的句子呢?很遗憾,等到现在,这两件事情都没有发生。

那个年代我考大学的路途实在是太迂回、太艰难了,所以我无比地珍惜读书的机会。我就把作家梦藏在了心里很深的一个地方,一点一点地往里边填着营养。我知道总有一天,我会把它掏出来的。

我唯一没想到的是,等我真正把它掏出来的时候,居然是在那么那么久远的未来。

后来我大学毕业,被分配到北京的一个部委机关工作。工作三年之后,我就出国留学了,一路漂流,离故乡越来越远。

如果让我总结那些年在海外生活的经历,要选一个关键词的话,可能就是——搬家。出国的头10年里,我尝试过很多不同的职业,在不同的城市居住过,搬过几十次家。有的时候早上醒来,我都不知道自己身在何处。

印象最深的就是,我似乎永远是把一个屋子的东西装进两只箱子,提着这两只箱子上路;然后再把这两只箱子的东西,扩展成一个屋子。过不了多久,我又得把这一屋子的东西装成两个箱子,提着上路。

我把我的作家梦想一直装在行李箱里,从上海带到北京,从北京带到北美。一直等到很长一段时间之后,我成为了职业听力康复师。在经济状况渐渐稳定下来之后,我才开始考虑写作的事情。

▲ 成为听力康复师。

我个人觉得,一个作家面临的两大陷阱,一个是太穷,一个是太富。假如太穷,长期处在衣食无着的状态,这个作家是很难写出心灵之作的,因为他可能要被迫写一些他不愿意写的东西。如果太富,他又会跟人群分离开来,会失去敏锐的观察力和同情心。所以我一定要达到经济上比较安定的状态才开始写作。

90年代中后期,我开始发表作品,很长时间都处于默默无闻的状态。在写了三部关于江南故土题材的长篇小说之后,我开始关注创伤、灾难的题材。

2007年,《人民文学》的一位编辑蛮关心我的创作,问我最近想写什么。我告诉他,我在考虑写一部关于唐山大地震的小说。他出于善意劝告我,不要碰这个题材,因为已经被太多人写过,很难再写出新意。我也有点固执,我说让我试试看吧,看看能不能找到一个不同的视角。于是就有了小说《余震》。

《余震》写的是在唐山大地震中,一个母亲被迫要选择到底救儿子还是救女儿,这个选择彻底改变了这一家人后来的生活轨迹,给他们留下了很多很多的创伤。

这部小说写完之后,国内同时有几位非常知名的导演来联系我。后来冯小刚导演购买了这部小说的影视版权,把它改编成了电影《唐山大地震》。就是这部电影,彻底改变了我作为小说家的命运。

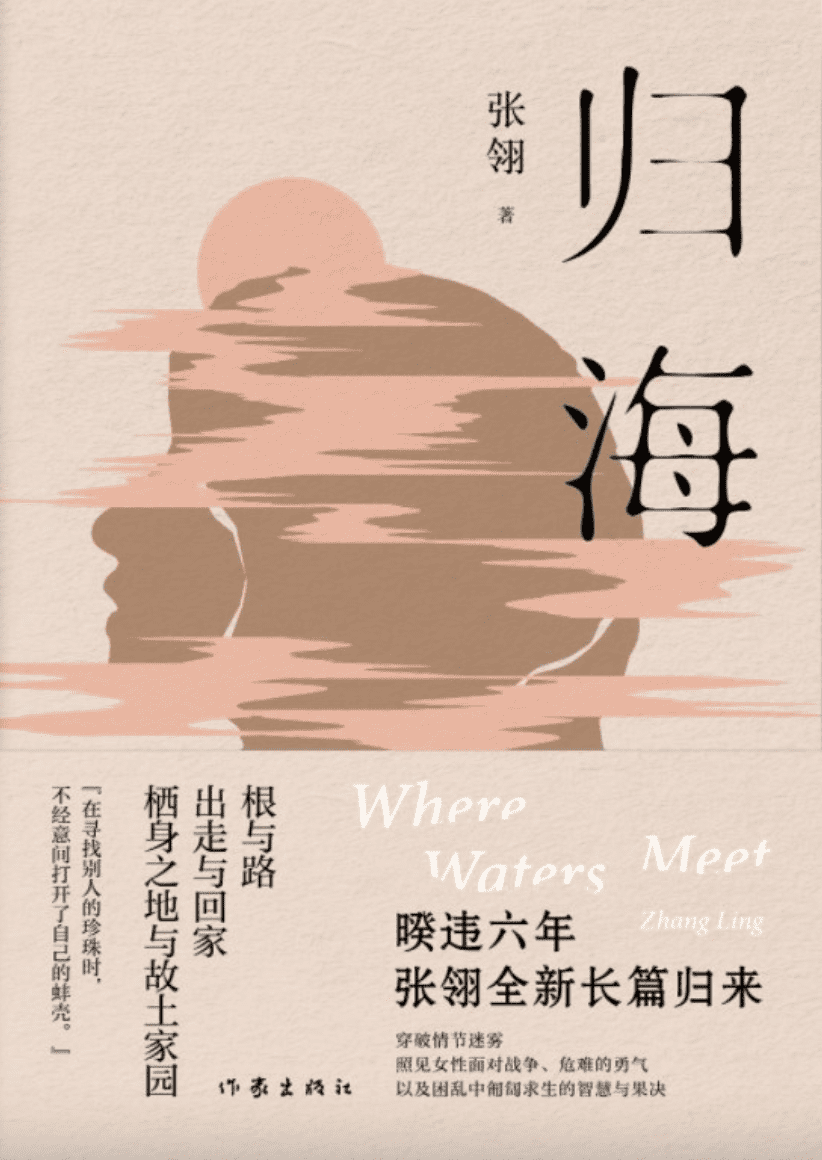

从那以后,我的发表之路就慢慢变得平坦起来。近10年里,我写了一系列战争创伤题材的小说,比如《劳燕》和刚刚出版的《归海》,它们是我的“战争的孩子”三部曲的前两部。

▲ 90年代中后期,开始关注战争、灾难、伤痛。

我为什么叫它们“战争的孩子”而不是“战争三部曲”呢?因为我关注的不是战争本身,而是战争带给人的长期的后续影响。

后来有读者朋友会问我,你为什么会关注这样一个题材呢?我想这跟我曾经的职业是很有关系的。

我在美国和加拿大做过17年的听力康复师。在我的病人中,除了听力退化的老人之外,还有一部分很特殊的人群——从各个战场上下来的退役军人。

90年代初期,我刚刚成为听力康复师的时候,诊所里还有过一战的老兵,他们是“世纪老人”。后来他们慢慢凋零,出现更多的是二战的退役军人。然后是朝鲜战场的、越南战场的、伊拉克战场的退伍军人,再后来是阿富汗维和部队的退伍军人。我还会见到从世界各地涌过来的战争难民。

索马里裔难民,后来成为英国诗人的Warson Shire写了一首很有名的诗,叫《家园》,Home。

我想跟大家分享其中的几句:

You have to understand,

no one puts their children in a boat,

unless the water is safer than the land

你必须明白,

没有人会将自己的孩子放到船上,

除非海比陆地更安全。

这首诗让我想起了在诊所里遇到的那些因为战乱而流离失所的人。

阿伊莎:我认识的第一位阿富汗难民

阿伊莎是我认识的第一位阿富汗难民。她不是我的病人,而是我们听力诊所对面的牙科诊所的洗牙师。因为我们两个诊所有一些共同的病人,所以我跟她算是相当熟悉的。

她是一个相当时尚的人,永远化着精致的妆容,黑色的短发修剪得层层叠叠,挑染着一绺一绺的金黄,每天脸上都是灿烂的笑容。我跟她开玩笑说:“你的笑容可以融化一座雪山。”

我无论如何都不能把阿伊莎跟我在电视画面上看到的那些阿富汗难民的形象重合起来。她也从来没有讲起过那段流离失所的日子。

在她十周年结婚纪念日当天,我问她想要什么礼物,她告诉我:“我的孩子突然问我,妈妈,你和爸爸真结过婚的吗?我为什么没有见过你们的结婚照呢?”因为阿伊莎是在逃难途中,在塔吉克斯坦的难民营里跟她的表兄结的婚。

在阿富汗,表兄妹是可以结婚的。这样做的好处是双方都可以节省彩礼和嫁妆;而且他们从小就在一起玩,可以避免因婆媳关系产生矛盾的麻烦。

由于她那个时候是匆忙结的婚,没有结婚照,她说:“我的孩子渐渐长大,我没有一张照片可以给他们看,心里有点遗憾。”我听后心里很难过。我回家就把自己很寒酸的结婚照找出来,然后问阿伊莎夫妇要了他们年轻时候的照片。

那个时候技术还很落后,我拿到一家可以做电脑合成的照相馆,让他们合成了一张还挺“现实主义”的结婚照,把它作为礼物送给阿伊莎。

她拿着那张照片,我第一次看见她哭了。那个时候,我感觉自己送出了有生以来最好的礼物,仿佛天上一下子出了九个太阳,就是那种感觉。

同时我也明白,阿伊莎其实一天也没有忘记过她那段流离失所的日子。

Ron:“诺曼底之后,我就没听过这么美妙的声音”

我在诊所里还碰到了一位经历过诺曼底登陆的二战老兵,他叫Ron。二战结束,他回到加拿大的时候,还是个20岁的年轻人,但他的耳朵已经在战争中炸聋了。他回到和平的年代,结婚生子,成为丈夫,成为父亲,成为爷爷,成为太公。

60年里,他的家人、朋友、同事、老板个个都劝他,无论谁劝,他都不肯戴助听器。大家都以为他爱虚荣,觉得助听器难看。他的家庭医生有一天终于忍不住对他说:“你要是再不配助听器,你的驾驶执照就会被吊销。”因为他听不清楚路上的声音。而如果失去驾驶执照,他就会失去行动自由。

Ron没有办法,只好很不情愿地走进了我的诊所。我们给他配了一副数码程控、多频道的很高端的助听器。

我看见他从诊室走出来,走到我们诊所门口的时候,他突然停住了。因为我们诊所门口摆着一只笼子,里头有一只金丝雀。在Ron经过的时候,金丝雀突然高声唱了起来。

金丝雀的声音是高频的,助听器把Ron丧失的高频区听力补了回来。他听见了鸟的啼叫。只见他呆了一会儿,眼睛里慢慢蓄满了泪水。他说:“诺曼底之后,这几十年来,我就没有听过这么美妙的声音。”

后来我们才知道,他之所以不肯戴助听器,是因为那么长的时间里他都没有忘记在诺曼底海滩经历的一切。

▲ 美国士兵在进攻结束后在奥马哈海滩打捞死者。图片来源:Walter Rosenblum/Library of Congress/Wikimedia Commons

那个时候他还是个半大的孩子,当他被包围在那样巨大而令人恐惧的爆炸声中时,他默默祈祷:“上帝啊,求你让我聋了吧,我不要听到那些声音。求求你。”

他从战场上回来之后,60多年过去,他一直拒绝进入正常的听力世界。他的记忆已经被定格在了19岁那一年,在诺曼底所经历的事情里。

Ron的经历让我想起了诺贝尔文学奖得主、德国作家君特·格拉斯写的一部小说《铁皮鼓》。小主人公奥斯卡出生在但泽地区,那里一直是战争的争夺地,随着战局的胜负不停地变换着归属国,极有可能晚上睡下还属于波兰,早上起来就已经归入德国了。

动荡的局势让奥斯卡对成人的世界充满了恐惧,充满了厌恶。就像Ron拒绝重新回到正常的听力世界一样,小奥斯卡拒绝长大。最终他成为了一个侏儒。君特·格拉斯用最荒诞的手法,描述了一种最惨烈的创伤。

Victor:苏联“大楼清洁工”

我在诊所里还见过一位苏联来的病人,他叫Victor。因为我的诊所里从东欧来的人很少,所以我对他特别关注。

他在病员登记表上的“职业”一栏写的是“大楼清洁工”。可我觉得他一点也不像大楼清洁工,至少以前不是。

他的头发总是梳得油光水亮,上面有头油和梳齿的痕迹。他永远穿着浅色的衬衫,领口和袖口干干净净,没有油垢。他的英文口音很重,语法也很烂。但是他说话的时候,总会夹带着很客气、很委婉的用语,他会说“Thank you, would you please, if possible”。我就觉得这个人很温文儒雅。

有一天,我们偶然聊起多伦多房价太高了,谁也买不起房子。我随口说了一句,“我们可以到Pickering买房子”。Pickering是多伦多东郊的一个小镇,那边房子相对便宜。

他脸色哗一下变了,指着我说:“你安着什么心,怎么可以让人去住那个地方?”我想这么温和的一个人,怎么突然对我发这么大的火?我有些不知所措。

他的太太后来悄悄告诉我,Victor在苏联曾是一名资深的物理学家,经历过切尔诺贝利事件。在Pickering这个小镇,有加拿大规模最大的核电站之一。

那个时候距离切尔诺贝利事件已经过去二十几年了,但是他一点都不能听跟核电站有关的事情。

这些就是我在诊所里遇到的人,他们让我开始思考灾难和战争的话题。我虽然没有亲身经历过他们经历过的战争和灾难,但是我看见了灾难在他们身上留下的痕迹。

灾难、战乱是事件,只要是事件,就有开始也有结束。世界上再长的一场战争也有终结的时候。可是灾难在人身上留下的痕迹究竟会维系多久、影响多深?我不知道。

灾难是不受国界限制的。随着难民的足迹,它可以像“溢出物”一样流淌到世界的任何一个角落。有那么小小的一片,正好流入了我所在的诊所。

战争改写的不仅仅是一个人的命运,有的时候我觉得它像是一种基因染色体疾病,可以从一代人传到另一代人身上。

以色列作家阿摩司·奥兹的自传体小说《爱与黑暗的故事》(A Tale of Love and Darkness)是我读到过的最好的创伤作品之一。

主人公的母亲在纳粹大屠杀中失去了所有在欧洲的亲人。她后来在耶路撒冷身患重度抑郁症。本来她如果有家人的话,她可以得到情绪上的支持。因为在犹太文化中,家庭关系是极为密切的,家族的支撑是很大的力量。尤其是女性亲属,一个祖母、一个外婆、一个姨妈、一个表姐,也许就是一条生命线,就有可能支撑起一个家族的情绪。

可是由于这位母亲失去了这样的支撑,她最终死于自杀。她躲过了大屠杀,却死在了和平年代的耶路撒冷。杀死这位母亲的不是战争本身,而是战争遗留下来的创伤。而这样的创伤又通过母亲的死转嫁到了当时还是孩子的奥兹身上,影响了奥兹的一生。

我最近出版的长篇小说《归海》,写的也是一个类似的故事:一个母亲在抗战期间所遭受的创伤,在她死后被女儿发掘;一代人的创伤和秘密又一代一代流传下来,影响了女儿的一生。

▲《归海》,作家出版社,2023年10月出版

战争不仅影响到家园和亲人的生命,还会影响一个族裔的身份认同。由于流离失所,这些人失去了熟悉的社会参照物,甚至失去了使用母语的氛围和权利。

跟失去家园、失去亲人这样的创伤相比,失去使用母语的权利是更隐形的创伤,有的人甚至不会觉察。我们熟悉的作家米兰·昆德拉从捷克流亡到法国后,最后放弃了母语捷克语,而使用法语来写作。他内心的感受是什么?我们现在只能够猜测。

对于女性来说,她们还要承受战争施加给女性的那种独特的耻辱。这种耻辱不仅来自战争,还来自社会文化传统的偏见。这种耻辱就像油烟一样黏在身上,没有办法清洗干净,也无从辩解。

我想女性对命运的抗争方式,跟男性是不一样的。男性的抗争是有分贝的,它是爆发型的、瞬间的、响亮的,它有热度、有硬度,会让我们联想到石头、钢铁这样的意象。

可是女性对命运的抗争,就像我的小说《劳燕》里的阿燕和《归海》里的春雨,她们对命运的反抗更像是水。

水是世上最能顺应环境的。你把它放到盆里、碗里,它就是圆形的;把它放到盒子里,它就是方形的;流过任意一个河床,它就会顺应河床的形状。只要有一条缝,它就能穿过去,存活下来。

我觉得我写的那些女性,就是水一样的人物。她们能够节省地使用着她们生命的气血,在别人使用情绪的时候,她们使用耐心。她们是幸存者,能够以水一样的精神存活下去。

但她们不是贾宝玉口中那些玉洁冰清的女孩那样的水,我的女性人物是泥水,她们可以流过任意的地形,可以滋养他人,可以保守自身。她们在我心目中是世界上具有最强悍生命力的人。

我想,战争不值得歌颂和庆贺,创伤也不值得歌颂和庆贺。唯能值得我们来庆贺的,是人类那么强悍的生生不息的生命力。人生最大的胜利是活着,活着就有各种各样的可能。

不是每一朵乌云都有银边,也不是所有人都能够创造在废墟上立刻化蛹成蝶、凤凰涅槃的奇迹。有一些人是带着水滴石穿的耐心,缓慢地走过死荫的幽谷;还有另一些人是带着身上拔不出来的刺,忍受着,与这样的疼痛共存,继续生活下去。

我觉得每一样生命经历都是值得作家书写的。我书写战争、灾难、创伤,是想记录历史,也想抵抗遗忘。What’s remembered gets to live,只有记住的才可以存活。我想,这就是我写作的动力。

谢谢大家。

*演讲中的阿伊莎、Ron、Victor均为化名。

本文来自微信公众号:一席 (ID:yixiclub),演讲者:张翎(作家),策划:张畅,摄影:都大凯、Chaos