大家好!我叫小林尚礼,是一个日本人。

我很喜欢登山,我在(京都)大学的山岳部开始了登山这项活动,攀登了日本各地的山和喜马拉雅山脉上的很多山。

因为我太喜欢登山了,一年里有一百天以上几乎都在登山。也是在大学的山岳部里,我认识了后来在山难事故中去世的亲爱的朋友们。

这张照片是黎明前的梅里雪山,山的对面满月渐渐西沉。接下来我要讲述的是我和这座山绵延了32年的故事。

梅里雪山最海拔为6740米,藏语叫作“卡瓦格博”,藏族人信仰它为圣山。但我们的山岳会并没有深入了解它,就计划首次登上这座如此美丽而神圣的山。

我现在所指的位置就是卡瓦格博。

京都大学学士山岳会取得中国登山协会的许可,从1988年开始了攀登梅里雪山的计划,与中国联合一共派出了三次登山队。在第二次攀登时,发生了17名队员全部失踪的山难事故。话说起来,这已经是1991年1月3日的事情了。离世的17人中,有两个人是跟我特别亲的好朋友。

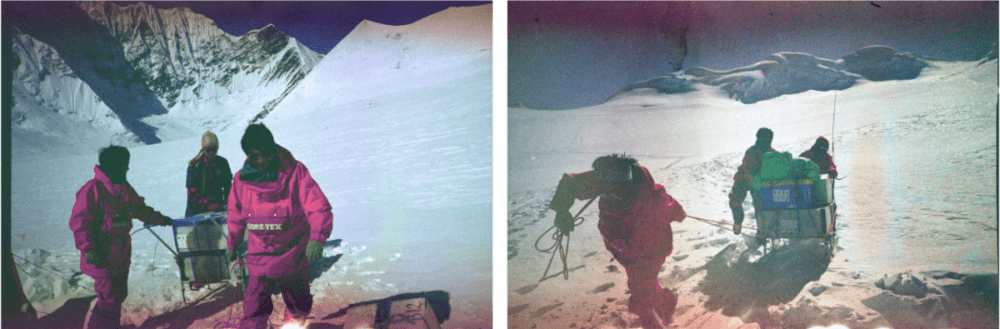

这张照片清楚地记录下了1991年的登山队2号营地和离世的队员们。梅里雪山山顶正下方是这样的大雪原,最终遇难的3号营地就驻扎在这里。

▲ 从二号营地眺望梅里雪山峰顶(©京都大学学士山岳会)

当时的照片是胶卷式的,这张胶卷在事故前被落在了大本营,因而遗留下来。

这两张照片是事故发生十年后,在冰川上发现的胶卷冲洗出来的。在这样的大雪原上,清晰地记录下了队员们把沉重的装备放在雪橇上推动的样子。熟悉的身影,令人怀念的伙伴们啊!

山难发生之后,我对死去的朋友们的回忆越来越淡,我开始对此感到害怕,我想留下他们在这个世界上活过的痕迹,决心再次向梅里雪山发起挑战。

这是1996年第三次挑战攀登梅里雪山时的照片。这次攀登我也参与了。那个时候由我扎下路绳,因此我几乎走在所有路线的最前面。这是一次非常充实的登山体验,虽然在离山顶还有500米的地方,考虑落石的危险,最终我们不得不放弃登顶。这成了我残留至今的遗憾。

那时的我很年轻,无论如何我都想登上山顶,因此跟队长发生了激烈的争吵,我大叫着“哪怕换一个队长我也要登上去,如果在这个时候放弃我会恨你一辈子!”

右下角的照片是到达海拔6250米的最高处时拍摄的,回忆很深却也很遗憾的一张照片——山顶离我如此之近,那时我觉得我一定可以登顶的。

山难发生7年之后,1998年,德钦县明永村的村民发现了遇难的登山队的遗体和遗物。按照一般的冰川流速,通常出现在山下应该是50多年以后的事情了,只过了短短7年就出现遗体遗物,每个人都非常震惊。

这张照片当中有三个搜寻遗体的人,大家能看出来吗?

正面耸立的冰瀑落差达一千多米,如果遗体出现在中间位置的话过于危险,很有可能无法收回。在这样险峻的环境当中,遗体出现在了下方非常好回收的位置,这让我冥冥之中感受到了一种被犒劳了的心情,并对此充满了感恩。

这是散落在冰川上面的登山服,感觉很漂亮,好像还能用似的。

这是被睡袋包裹的遗体。我们猜测应该是睡觉的时候被雪崩袭击了。其他遗体都不是全尸,只有这一具遗体全身上下都是整整齐齐的。

紧接着,1999年,明永冰川上又出现了遗体和遗物。因此我决定在离遗体出现最近的明永村驻扎下来。因为想把朋友们的遗体还给他们的家人,同时我辞去了工作,立志成为一名摄影师,想要好好地拍摄梅里雪山。

这就是明永村,从对岸俯瞰,村庄是土色的。我感到很不安,不知道接下来要过多么贫穷的生活,而且听说藏族人性子烈,一个人去有些危险,因此我怀着紧绷的情绪走进了这个三百多人的藏族人村庄,在这里开启了新的生活。

▲ 梅里雪山脚下的明永村

明永村村长扎史一家消除了我的不安。我战战兢兢地走进他家,家门上写着“小林你好”,我如释重负。当时那个感受至今不忘。村长给了我一个房间,对待我像家人一样。

照片上穿西装的这位是村长扎史,右边第二位是他的女儿,当时13岁,旁边是他的儿子,当年10岁。这已经是二十多年前拍的照片了,这张照片上其他三个人已经不在这个世界上了。

在村里住下来后,最开始让我惊讶的是每天早上村民向山上祈祷的样子。天刚亮,家里的主人就会走上房顶焚烧柏叶,向着雪山大声地喊:“呀啦嗦——哦!”。这是在向山问候,接着,他们连续呼唤周围山的名字,祈祷太平与长寿。

我感受到对于我们登山者来说,山在我们眼中只有登顶,但在他们眼中看到的却是大得多的东西。

我原本认为很贫穷的明永村有美丽的风景,精神上的富足让我过得很满足。这张照片是桃花树下牛群走过的样子,田地里闪耀着麦子嫩芽的微光,全村桃花盛开,恍如世外桃源。

这张照片是家人一起吃饭的样子。我刚开始吃酥油茶和糌粑很不习惯,但是在当地土壤中培养出的食材有当地特有的美味,我现在依然非常喜欢。吃了那里生长出来的食物,身体好像也渐渐习惯了那片土地。

这是村子里喝冰川融水的孩子。水很凉,喝一口感觉就像走进了山的深处。看到这样喝冰川融水的孩子们,我想我必须尽可能地回收出现在冰川上的遗体和遗物。

在明永村长驻期间,我基本上会以一周一次或者两周一次的频率去搜寻。在冰川上行走的危险、遗体发出的怪味等等,让我有时也会有厌烦的情绪。即便如此我还是一次不落地持续寻找。截止到1999年,一共确认了12位遇难者遗体,但搜寻工作仍在继续。

梅里雪山的周围有着美丽的自然风光。这张照片是森林中的牧场,海拔有4000多米,周围是孕育着松茸和野菜的森林,森林中有鹿和熊等各种各样的动物。人不就是依赖这样丰富的生态而得以生存的吗?

这是雨季时山的样子。夏季雨天很多,山上被云覆盖着,拍照那天却罕见地放了晴,梅里雪山的山顶露出了脸庞。

这是从高处俯瞰明永冰川的风景。陡峭的地形结构导致这里很容易形成积雪,冰川一直延伸到林线之下。森林和冰川并行,这是全世界也难得一见的风景。可以看到一千多米落差的冰瀑,它的下方正是发现遗体的地方。

梅里雪山是藏族人信仰的圣山,有绕群山一周的转山之路,要花十天左右的时间才能走完。为了找到梅里雪山新的登山路线,我像藏民一样开始转山。1999年,我在明永村逗留的最后一个月开始第一次转山,此后我一共走了三次。

这是澜沧江和怒江的分水岭多克拉垭口,经幡飘扬在海拔4480米的山顶。在第二次转山途中,垭口下起雪来,因为骡子不能下陡坡,我们可以说是哭着返回的。但是朝圣者们赌上生命,在危险的斜坡上继续走下去。

卡瓦格博的转山者们把藏区罕见的竹子当作登山杖,并带回去作为转山的证明。这个竹杖被称为“嘎托”。

我走在转山路上的时候多次被人叫住,“你们日本人请不要登上卡瓦格博,请以国家的名义答应我,不要攀登卡瓦格博。”

这是从西藏这侧看到的卡瓦格博的西北面。从位于卡瓦格博四方圣地之一的怒·佳兴村进入这里,佳兴村的人说不能让外人进来,但我再三拜托他们,还是进去了。第一次因为阴天完全看不到,所以第二次转山也来到这里,才看到了这样的风景。

其实这个时候我还在找新的登山的路线,进入冰川深处的时候,我想起了遇到的转山者们,感觉大山好像在说:不能再靠近了。我一边确认了西北面也没有容易攀登的路线,一边拍照,这时候我忽然想,这座山是真正的圣山,是不能攀登的。至此,我对梅里雪山的看法完全变了,那一瞬间,它从“梅里雪山”变成了藏族人口中的“卡瓦格博”。

▲ 被朝阳染红的卡瓦格博山群

从1999年到2001年,我经历了卡瓦格博的四季更替,累积停留时间长达一年。在第一次逗留期间,村民们对我说:“你的朋友想要攀登圣山,当然会死啊。”从那以后,我心中产生了“圣山是什么”的疑问。

三年的停留让我深刻感受到,圣山就是生命之源。因为有高耸入云的山,才能为干涸的大地带来雨水,森林得以蔓延,才能滋养万物。而卡瓦格博作为(藏传)佛教的守护神,已然成为大家精神上的支撑。

当我们向卡瓦格博追问时,在我们心中,相当于卡瓦格博那样的存在、成为我们精神支柱的东西是什么呢?

我将自己在梅里雪山的经历集结成册,书在2006年出版之后,我开始了几项新的活动。这些都是源于卡瓦格博给我的影响。

首先我开启了茶马古道的旅程。

两年来,我从西双版纳经梅里雪山到西藏江孜,边走边拍摄,这次旅行的原动力就是每天在明永村喝到的酥油茶。寒冷的藏区并不生长茶,“这些茶是从哪运送而来的”成为我出发的原点。

接下来我开启了喜马拉雅圣地巡礼。我跟随研究人员一同出发调查,走访了印度和不丹的藏地文化圈,并拍摄了当地的圣地。藏族人生活的土地上一定有自然信仰的圣地。

这张照片位于印度拉达克,被称为ゴンパ・ランジョン(天然寺院)。被当地崇拜的是一个巨大的岩石,里面嵌着很多又小又圆的球状花岗岩石子。那个岩石是在印度板块和欧亚板块的对撞中形成的 ,我觉得对这块岩石的信仰仿佛也是对地球历史的礼赞。

我一路拜访了很多圣地,但是仍然没有遇到能够超越卡瓦格博深度的圣地。

在继续从事摄影师工作的同时,我创建了一个叫“卡瓦格会”的研究会,在日本学习有关藏族和喜马拉雅山自然信仰的圣地知识,并组织他们来到这里旅行。研究会的活动内容包括让大众了解圣地、组织悼念遇难的17位队员的朝圣之旅。

这是研究会成员拜访梅里雪山时拍摄的照片。

2008年,在想要报答明永村的山岳会校友的支持下,扎史村长的女儿来到日本。经过两年语言学校的学习,她考上了京都的大学。大学四年,她也一直非常努力地读书,而更让我感慨万千的是,毕业的同时她和我们山岳部的一个后辈结婚了。毕业典礼和婚礼时,扎史村长也来到了日本,我带他在日本旅行了一个月。扎史村长的女儿之后生下两个孩子,直到今年2023年她仍然在日本生活。

从今年10月下旬开始,为了再一次的搜寻活动,我又去了明永村,这周(11月18日这周)刚刚回来。

因为遇难的十七个人中还有一个人没找到,所以我一直在持续搜寻,但是已经有好几年没有出现遗物了,所以如果今年也没有发现遗物的话,那这将是我最后一次搜寻。

在我们逗留期间,来自昆明的遇难队员王建华的儿子也来到了村子里,我们一起参拜了登山队的纪念碑。这座纪念碑是以京都大学山岳会为核心于2006年建立的,至今也受到村民们的精心爱护和守护。

描写梅里雪山的搜寻活动和山麓生活的《梅里雪山:寻找十七位友人》一书于2021年翻译出版了中文版。这次时隔四年再次来到明永村,我给照顾我的各位带来了这本书。

这位女性叫尼玛乌姆,是明永村人,因为搬到了其他地方,所以我以为再也见不到了,但是这次竟然久违地见面了。书上刊登的是我24年前拍的她的照片,是我很喜欢的一张,所以请她和那一页合了影。

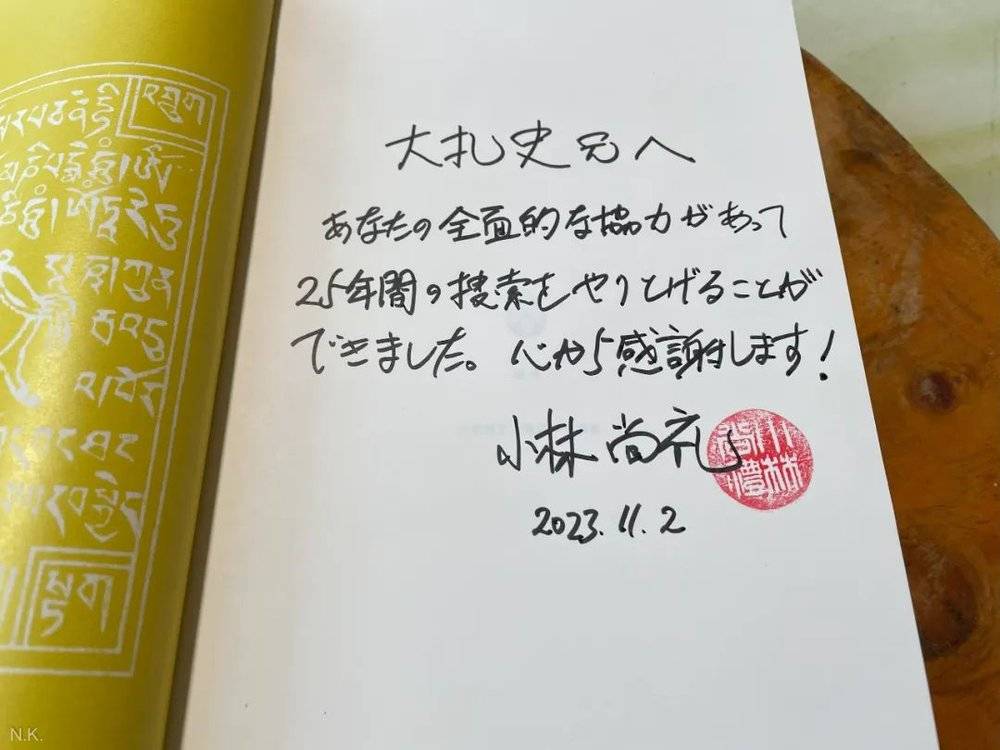

这是我给扎史村长送书时拍摄的照片,我想如果没有这个人的帮助,搜寻活动是不可能持续25年的。

这是我写给村长的赠言,给重要的人送书就一定要加上一句表达感谢心情的话,我是这样说的:因为有您的协助,我才能够坚持完成持续25年的搜寻。发自内心的感谢您!

这次时隔十年,我拜访了登山队最后经过的雨崩村。曾经在山的深处,登山队在这个村子的上部建立了大本营。以前,雨崩村是建有传统房子的非常朴素的村庄,不知道从什么时候开始有车道经过,建了很多酒店,一天几百名游客来访,我非常惊讶。

因为有可能是最后一次搜寻,所以这次旅行有一支纪录片摄制组同行,他们想记录下来。他们从日本开始拍摄,在长达一个多月的拍摄行程中,从北京来的这些成员都没有生病,每天从早上到深夜努力记录的样子让我很感动。

在这25年间,明永冰川不断缩小。这次时隔四年再次见到,明永冰川又大幅后退,河床完全露出,完全没有可以在冰川上行走的部分,这让我非常吃惊。

这张照片就是今年的明永冰川。当年我走的冰川上的路,在河床上方很高的地方,现在已经融化了没有了。以前冰川的厚度好像有三十多米,三十多米是什么样的概念呢?可能比剧场的天花板还要高得多。

这是20年前2004年左右的冰川,几乎同一位置拍摄的照片,可以看到河谷全部被冰覆盖了。冰川表面堆积着泥沙,看起来像地面,但其实下面是厚达三十米、宽一百米左右的冰。

想到如此巨量的冰全部融化了,我觉得很可怕。这是今年的冰川末端的照片,跟25年前相比大概后退了一千多米。前方是一个冰川湖,平坦的部分已经没有了,只剩下陡坡的冰瀑了。

从上面很有可能会落下比一辆车还要大的冰块或岩石,所以我很犹豫要不要登上冰川搜寻。因为之前找的地方没有遗物,所以即便知道有这些风险,我也尽可能接近极限地去搜寻,结果什么都没有找到。

我还寻找了冰川融化的河谷下游,但是只找到了非常少的帐篷垫子的碎片和小布片。能走的上去的斜坡变陡,可以看到山下面,于是我用望远镜找寻,但是依然什么都没有。

那个时候我才明白,到了该结束的时候了,这个地方成了我持续25年搜寻活动的最后一个落脚点,搜寻活动结束了。

▲ 冰川融化的谷底,这是25年来搜寻的最后一个地方

这是24年前我和扎史上村长一起拍摄的照片。

虽然我是为了找到最后一个人而固执地、持续地进行着搜寻活动,但现在我接受了没有必要再继续搜寻的事实。虽然搜寻活动结束了,但在此之间培养的与当地人的友情不会结束,我会一直珍惜与扎史村长和村民们的友谊。

我和在日本生活的扎史村长的女儿的关系也是一样。她在日本的生活有时也会遇到困难,为报答卡瓦格博人们的恩惠,我会全力支持她,而且我很期待她的孩子们未来能够成为身在日本的我们和卡瓦格博之间的桥梁。

晚上,月光洒向卡瓦格博。

每当看到这张照片,我就觉得好像能透过卡瓦格博看到地球。从浩瀚宇宙中看到的地球。卡瓦格博也好,地球也好,都是“人类背后的自然” 。

我们每个人的“生命之源”一定存在于某处,这是我在卡瓦格博那里学到的最重要的事情。即使搜寻活动结束了,这个教诲不会结束,它会始终萦绕在我心里。

感谢!

本文来自微信公众号:一席 (ID:yixiclub),作者:小林尚礼(登山者、摄影)