谢谢,很高兴看到今天有这么多人在这里。我是唐·库里克(Don Kulick)。

我要讲的主题是语言,但我想先道个歉:不好意思,我不会说中文。但我知道在非常能干的一席工作人员的帮助下,我们可以沟通无碍。

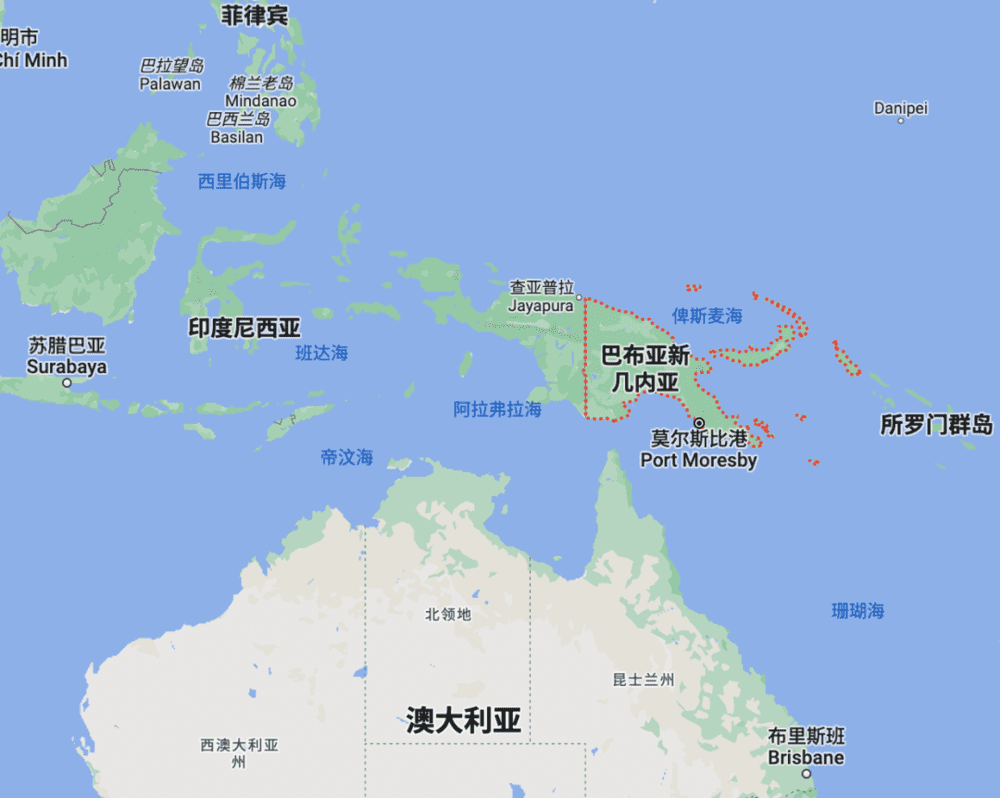

我是一名人类学家,这辈子大部分时间都在研究一门语言是如何消亡的。近年来,这个问题变得更加紧迫。全世界大概有6000种语言,语言学家估计其中约90%都处于濒危状态,可能会在一百年内消失。我研究的语言就是其中之一,通行于巴布亚新几内亚。

巴布亚新几内亚是世界上语言最多的国家。这个面积大约跟四川省相当、人口只有800万的地方,却有着大约800种不同的语言(注意,不是方言),占到了全世界语言总数的13%。

▲ 巴布亚新几内亚在大洋洲,不是非洲噢。图源:Google Map

一个有这么多语言的地方肯定会发生点什么,所以我决定去巴布亚新几内亚研究语言的消亡,但当年我还是一个24岁的博士生,对那的了解不多。所以我先去寻求一位澳洲语言学家的帮助,他叫Don Laycock,在巴布亚新几内亚工作了几十年。我问他,我应该去哪做研究?

他说,我听说有个非常偏僻的村子,叫迦普恩(Gapun),有人说,那里的话跟其他地方都不一样,只有那个村子有。我没有到过那里,你为什么不去看看会发生什么呢?

于是我去了。那片地方没有路。最快的路线是从最近的镇子出发,在土路上坐九个小时的卡车;然后换乘装有马达的独木舟,在海上走两个小时;再进入一个红树林潟湖、顺着一条小溪走一个小时;最后离开独木舟,在雨林里徒步一个小时。

▲ 沼泽里的独木桥通往迦普恩

1985年到达迦普恩时,我大概是第七个进村的白人。可以想象,我引发了一阵轰动。村民都跑来看我。

▲ 1985年的迦普恩

我的向导对他们说,我想写一本关于他们的语言的书。这听上去很神秘。因为他们唯一见过的一本书就是一位偶尔进村一次的牧师携带的基督教《圣经》。但我跟他们说我不是牧师。所以村民们在想:我到底是谁?

他们大概花了三个星期得出了自己的结论。结论就是,我是鬼。

我是一位死去的村民。他们还清楚地知道我是谁,我是个在襁褓中就去世了的婴儿,所以不会说村里的话,因为那时我还没学会。不过现在我又回来了,为的是带领他们走上发展的道路。

他们告诉我这个的时候真的不是时候。那是一个雷雨交加的深夜,想想那些年你看过的恐怖电影,在那种氛围下,村民们坐下来对你说:You’re dead(你死了/你死定了)。

我想,天哪我该怎么办?他们想从一个鬼那里得到什么?我很不安,不知道在这里被当作一个鬼意味着什么。后面我会解释这是什么意思,这很重要。但我逐渐意识到,把我当作一个村民,尽管是一个另类的鬼村民,让他们对我非常开放,也非常慷慨。在接下来的、我在村里来来去去的35年中,他们一直保持着这种慷慨。

▲ 唐·库里克与他在迦普恩的养母Sake。村民认为他前世是Sake的姐姐的儿子

村里十岁以下的孩子,不说泰雅博语了

村里语言的情况很有意思。原来,他们把自己的语言称为泰雅博语(Tayap)。

1985年我来到这个村子时,全村130人中有90人说泰雅博语。它规模非常迷你,但这在巴布亚新几内亚不算罕见。语言学家估计,巴布亚新几内亚约35%的语言都只有约500人的规模。正如Don Laycock所推测,它是一种孤立的语言,与任何其他语言都没有亲缘关系。当然,它就像汉语、日语和英语一样五脏俱全,这意味着它已经发展了数百年,甚至数千年。

我很快发现,村里十岁以下的孩子不说泰雅博语。他们说的是一种叫皮金语的语言,一会再详细介绍。年轻村民们不再说世代相传的祖先的语言,这在村里还是史上第一次。我所目睹的,是语言变迁(language shift)过程的开端。

很多研究语言变迁的学者研究的是最后的结局。他们研究只剩最后五到十个老人的语言,与这些硕果仅存的说话人交谈,打捞能打捞的一切。显然,一个语言走到只剩最后几个老人之前是有个过程的,而我得以见证这个过程。我到达迦普恩的时候,村民们养育出了第一代突然不再把泰雅博语作为第一语言来习得的孩子。

为了了解这个过程,我在村里待了15个月,首先我得学习泰雅博语。

▲ 1985年村民们给唐·库里克建的房子

我在村里有很多老师,但主要的语言老师是一位叫拉雅的老人。拉雅是村里年纪最大的人之一,他有慢性肺结核,经常咳个不停,瘦到你可以看见他身上每一根骨头。他长着一个大鼻子,脾气暴躁、刻薄,看谁都不顺眼。他让我想到一种猛禽,我很怕他。

但我还是鼓起勇气走到他跟前问:可以劳烦您教我这门语言吗?当然,我是用皮金语说的,就是村里所有孩子正在转向和习得的语言。我用皮金语说,求求您帮帮我好吗?

他不大高兴地同意了。我发现其实他是一个非常好的语言老师。那15个月里,我花了无数个小时和拉雅坐在一起,破译泰雅博语。

拉雅不仅教我泰雅博语,他还告诉我村子的历史。他生于1930年代,所以他对村子的了解可以一路回溯到他祖父的时候。通过拉雅和其他老人,我了解到孩子们正在习得的语言,也就是皮金语,是如何来到村子里的。

他们带回了一种新的语言

1900年代初,白人殖民者来到村民们居住的地区。他们是德国人,在这片地区招募劳工,把他们运到一个遥远岛屿的椰子种植园里工作。

大多数当地人看到白人都很害怕,他们以前从未见过白人。但迦普恩的两个男人,怀齐和阿亚帕,也即拉雅的父亲,他们想要冒险,所以就去找白人。村民们说,别去!他们会吃掉、杀掉你们!他们还是去了,被送到一个种植园。

村民们都以为他们被杀了,但三年后,他们带着财宝回来了。他们带回了钢刀、砍刀、斧头,还有工厂生产的布匹和欧洲烟草。全是村民们没见过的。比这些宝贝这更持久的是,他们还带回了一种新的语言,那就是皮金语(Tok Pisin)。

皮金语如今是巴布亚新几内亚的官方语言之一,形成于1800 年代中期。欧洲殖民者把巴布亚新几内亚各地的人带到种植园工作,这些人不会说对方的土语,更不会说欧洲语言,互相无法沟通。所以他们就发明了一种语言。

皮金语的许多词汇都借自欧洲语言,尤其是德语和英语。所以皮金语tok意思是说话(talk),sanap意思是站起来(stand up)。这种语言有着殖民的痕迹,比如“白人女性”叫misis,“白人男性”叫masta。但它的语法不是来自欧洲语言,而是当地人说的各种土语。

阿亚帕和怀齐以为皮金语是白人的语言。因为他们是通过听白人用皮金语对他们发号施令学会这门语言的。其实,巴布亚新几内亚的许多白人并不会说皮金语。但他们不明白这点,他们只接触过会说皮金语的白人。

他们经历了一次如此奇妙的冒险,希望村民们也能出去体验一把,所以就把皮金语教给村里的同伴。他们说:“我们已经教了你们一点白人的语言,但你们掌握得还不够。如果你们去种植园,就能学得很好。”

于是,一种学皮金语的模式建立起来。村里的年轻男人会去种植园工作几年,回来后把皮金语教给还没出去过但想要出去的年轻人们。皮金语就这样进入了村子。

▲ 1937年,德国传教士兼语言学家Georg Höltker在迦普恩停留了3小时,拍了2张村子的照片,这是其中一张。

二战后,皮金语在村里地位更加巩固了。因为基督教传入了迦普恩。

1948年,一位天主教神父来到迦普恩为村民施洗。他没有待很久——没人会在迦普恩待很久,因为那里蚊子很多,不是个舒适宜人的地方。人们总是来了又走。但这位神父大概隔年会回来一次,他用皮金语祈祷,发给村民用皮金语写的资料,教他们用皮金语唱赞美诗。所有与基督教有关的语言都是皮金语。

以上的每个变化都导致更多的人在更多的场景下说皮金语。村民们说,皮金语在二战后“壮大起来”,这种“壮大”也触及到了村里的女性,从1950年代末开始,女人们也开始讲皮金语了。

当我在 1980年代来到村里时,所有约70岁以下的成年人都会讲流利的皮金语和泰雅博语,并且不断在这两种语言间切换。

我问他们,为什么你们一会说皮金语一会说泰雅博语?他们不大上心地回答:“如果皮金语到了嘴边,你就说皮金语,如果泰雅博语到了嘴边,你就说泰雅博语。”

他们会变白,会去到罗马,在那里,他们说皮金语

但是,村里的孩子们没有在说泰雅博语,他们只讲皮金语。我心想,等一下,如果日常生活中大人们两种语言都说,孩子们应该也两种都学,但为什么他们只说皮金语呢?双语的父母为什么养育出了单语的孩子?

我的结论是,原因在于文化。原因在于迦普恩人对自我的认识,以及他们如何通过语言表达这些认识。

想象一下,假如你是巴布亚新几内亚的一个村民,突然,白人来了。他们拥有你做梦也想不到的东西:钢制工具、斧头、枪、发动机。你问自己:他们怎么有这些宝贝?

巴布亚新几内亚人得出的结论是:因为白人有一个更强大的上帝。

当然,村民们有自己的宗教,他们有雨林里的祖先。他们祈祷祖先帮他们猎食、种庄稼,帮他们在生病时康复。但这些祖先不会给他们枪 、发动机或舷外马达。村民们想要追随能给他们这些东西的那个上帝,于是他们毫不犹豫地皈依了基督教。

▲ 1986年,迦普恩的教堂,祭坛旁边的墙上挂着一幅传教士捐赠的耶稣像,画里的耶稣皮肤洁白如象牙

但传教士只在村里短暂停留,他们只有零星的接触,于是村民们拼凑出了一种对基督教和世界的理解。

这是1985年我在村子里见到的传教士发的小册子。那两个黑头发的人显然是巴布亚新几内亚人,黑头发代表他们的黑皮肤。那个躺着的人已经死了,他是一位基督徒,胸前放着《圣经》。

旁边站着一位白头发的天使,对此村民们的理解是,天使的皮肤也是白的。重点看这个正在飞升的灵魂,他的头发变白了,村民们认为他的皮肤也变白了。

这就是迦普恩的村民拼凑出的理解。他们相信自己死后皮肤会变白,他们会去到罗马,也就是天堂,在那里,他们说皮金语,会找到一份工作,拥有白人拥有的所有东西。

有时,去了天堂的人会担心留在村子里的亲友,所以他们会回到村里,比如我,就变成一个人类学家回来了。

还记得村民们认为皮金语是白人的语言,不仅如此,皮金语也是货物的语言、天堂的语言。从这个意义上说,皮金语是令人向往的。甚至当村民们梦到自己的祖先的时候,梦里的祖先也总是白皮肤的、说着皮金语——这些祖先都去世很久了,生前根本不说皮金语。

所以,这就是村民为什么改说皮金语的原因,他们认为皮金语可以让他们更接近他们所渴望的东西。

但大人们的这些认识是怎么传递到婴儿身上、并影响了他们的语言的呢?

这就得去思考村民对婴儿的看法,而了解村民对婴儿的看法的途径之一,就是去看他们认为的婴儿会说的第一个词是什么。

说中文的人普遍认为婴儿说的第一个词是“妈妈”或“爸爸”,但在迦普恩,没有“妈妈爸爸”这回事。村民们认为婴儿最先会说的是这样三个词:

第一个是okɨ,意思是“我要离开这里”。第二个词是mɨnda,意思是“我讨厌这个、我厌烦了”。第三个词是ayata,意思是“停下、打住”。

注意,重点不在于婴儿是不是说的这些词(实际上,据Don观察,他们说的第一个词是kaikai kan,意思是fxxk——编者注)。婴儿在牙牙学语过程中本来就会发出各种可能的声音组合。当大人说:看宝宝在说“妈妈”的时候,是大人在选择性地注意“妈妈”。婴儿是会发māmā,但他们也会发okɨ呀,只不过(说中文的)大人不去注意罢了。所以这与婴儿关系不大。它反映的不是婴儿会说什么,而是大人对婴儿的看法。

迦普恩的家长们认为婴儿在说“我要离开!我讨厌这个!打住!”,可见他们认为,孩子是带着股坏脾气出生的。孩子们不想待在村里,他们闷闷不乐,脾气很坏。用村民们的话说,孩子们生来就带着很多“头脑”。

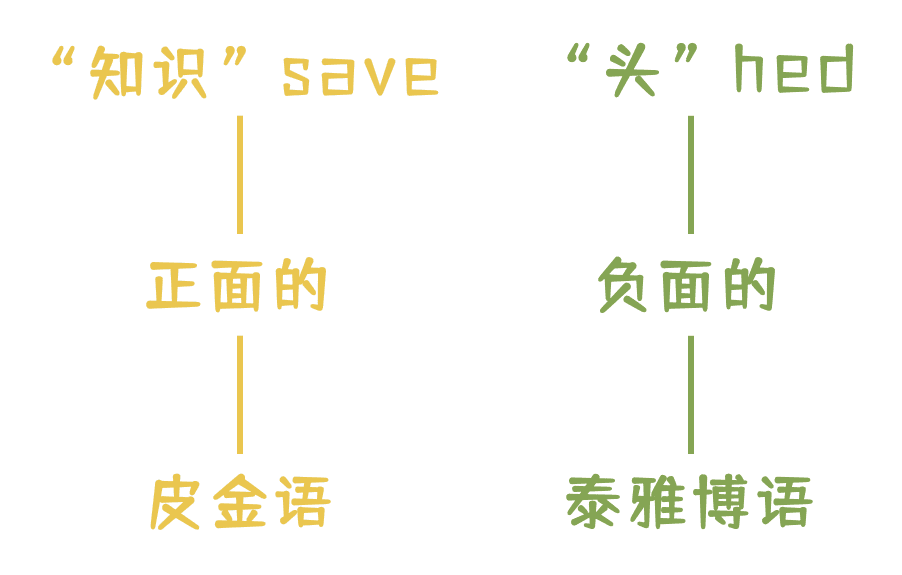

迦普恩人认为,人由两个维度组成,有点像阴和阳。第一个维度在皮金语中叫做“hed”,字面意思就是“头”。“hed”代表着固执、任性、坚定的自我意识和独立性,仿佛叫嚣着“我不想要这个!我想离开这里!”

人的另一个维度村民们叫做“save”,意思是“知识”。这是人的社会性维度:懂得尊重他人、 懂得让步、认得你的各位亲戚、知道什么东西是谁的。

在成长过程中,孩子们被期待抑制自己的“hed/头脑”,展现自己的“save/知识”——抑制住你的固执、任性和犟脾气,变得情绪稳定、合群。

传统上,孩子们通过经历成年仪式、掌握传统神话和歌谣等来表现自己的“save”。这些活动都是以泰雅博语进行的。

▲ 彻夜举行的“singsing”活动,迦普恩,1987年

在20世纪的进程中,这些传统都丧失了价值。如今,人们通过成为好的基督徒、谈论村子的发展、种植经济作物来展现“save”,而这些都是跟皮金语联系在一起的。

如果你想表示自己是个好人,那么你得是个好的基督徒、你得谋求发展、种植经济作物,并且你得说皮金语。如果你顽固不化、爱骂脏话、总是说泰雅博语,那么你就是个坏人。

所以村里的情况是,好的“save”越来越多地通过皮金语来表达,而不好的“hed”越来越多地通过泰雅博语来表达。皮金语开始成为所有村民们渴望的东西的象征,而泰雅博语则越来越代表非理性、负面的特质,村民们一致认为他们需要抑制住这些特质,才可能变得现代。

所以,孩子说皮金语不会被当作一件坏事,而是会被理解为孩子有“知识”了。

不过这都是人们对自我的看法。村里没有人跳出来说:泰雅博语不好,别讲泰雅博语。而且也没有人特地去教孩子皮金语,因为村民们不认为孩子是可以被教会的,孩子是在观察和做事情中学习的。那他们观察到了什么呢?

他们可以忽略泰雅博语

在迦普恩,大人不跟婴儿说话。我不知道在中国是怎样,在欧洲和美国,中产家庭的父母会不停地和婴儿说话。但在迦普恩,人们不和婴儿说话——何必呢?又得不到回答。

不过,等孩子长到两岁左右,尤其是女孩,就开始被大人各种使唤:去拿那个、去拿这个、看一下弟妹,等等。

1985 年我在村里注意到,大人命令这个年龄的孩子做事时,有一种有趣的模式。

他们会先用泰雅博语命令孩子,比如,母亲会用泰雅博语命令孩子拿把刀来:“Ta kukuwe!”。如果孩子没反应的话——你懂的,孩子嘛,通常就是不听话,如果孩子不理不睬,同样的命令就会被用皮金语重复一遍。母亲会用皮金语说“Kisim naip i kam!!(去拿刀)”。第二遍语气会更重。这时孩子就得听话了,不然妈妈就会向孩子扔东西,或者威胁说“Bai mi paitim you!(我要揍你)”——这也是用皮金语说的。

▲ 村里的孩子很小就玩刀,他们非常能干、无所畏惧

无论大人用泰雅博语说了什么,总是很快会用皮金语重复一遍。结果就是,孩子们学会了把两种语言区分开来。父母用哪种语言对他们发飙,他们就得注意那种语言,要么听话,要么快点跑,否则就要挨揍。孩子们明白了,他们必须注意听皮金语,而可以忽略泰雅博语。

这是一个社会化(socialization)的过程。在互动过程中,父母完全是无意识地引导他们的孩子不去说泰雅博语。而等孩子自己开口说话时,他们说出来的就是皮金语,这只会被大人当作一件好事,所以就由着孩子们去了。

会说,但不说

另外我还好奇的是,我1980年代观察过的孩子们,当时只有2到5岁,他们后来学会泰雅博语了吗?也许到了十几岁或者结婚时他们就学会了呢?

这40年来,我多次回到村里,2009年我回去待了9个月。我可以告诉你:他们后来也没学会。当然,他们都听得懂泰雅博语,但他们基本不会说。

只有少数人不仅会说 ,而且说得相当好。但是,他们在村里却从来不说泰雅博语。

▲ 2009年的迦普恩

有一次,一位年轻女性来到我家,我说你能用泰雅博语讲个故事吗?她讲了一个非常流畅的故事。我说,我在村里待了8个月了,从来没有在任何场合听到你说泰雅博语,你为什么不说呢?

她说,我感到羞耻。如果我说泰雅博语,总会有一些老人马上说:你说错了,你不会说泰雅博语。

所有具有一定泰雅博语能力的年轻人都说,老人会取笑他们。

老人们会说:你们年轻人太顽固自大了,你们太“hed”,不想学泰雅博语。孩子们则说:那是因为你们从来没有教过我们。

父母怪孩子,孩子怪父母。在这种相互指责中,泰雅博语离坟墓越来越近了。那些1980年代的孩子们现在三四十岁了,有了自己的孩子,他们不跟孩子说泰雅博语。他们是最后一代说泰雅博语的人。

他们不认为语言的,改变是件坏事

我们应该如何看待迦普恩这样的案例?更普遍地来说,我们应该如何思考语言的变迁和消亡?我们应该关心吗?

研究语言消亡的语言学家通常会专门写一章来主张:是的,我们应该关心。他们给出了一堆我们应该关心的理由:语言多样性要好过整齐划一;语言表达身份;语言揭示了关于世界的特定知识;语言是一个民族的历史宝库等等……都是非常好的理由。但它们都是研究者的理由,带着一种鸟瞰的、全景式的视角。

正在失去母语的当事人则有不同的想法。坦率地说,迦普恩人并不关心他们语言的消失。改变和发展恰恰是他们渴求的,所以他们并不认为语言的改变是一件坏事,更何况他们现在所说的语言是天堂的语言。

至于语言中所蕴含的种种语言学家说应该被珍视的东西,我们必须得认识到,它们早在泰雅博语开始衰落之前就消失了。二十世纪就像一台巨大的推土机,摧毁了迦普恩的村民们曾经相信或达成的一切。

在这个过程中,他们不全是被动的。他们没有躺下等着被碾压。他们主动寻求着改变。但悲剧在于,村民们所做的改变,实际上是在开倒车,让他们丧失了自己的文化,对自己的传统无知,并最终无法用自己祖先的语言说话。

当一门语言消亡时,实际上消亡的是一种早已支离破碎的文化的最后残余。

▲ 从远处俯瞰迦普恩

抹平和破坏他们的文化的力量远远超出了五十来个仅存的说泰雅博语的人的掌控范围,所以我觉得去说“你们不教孩子学母语,难道不羞愧吗”“放弃母语难道不遗憾吗”是麻木不仁甚至居高临下的。因为某种程度上这是在把语言的消亡归咎于他们。

我觉得与其为泰雅博语的失传而哀叹,这就好比哀叹秃子丢了梳子,我们应该感到欣慰的是,村民们毕竟还活着,还在爱着笑着,生生不息。

类似于迦普恩的地方到处都有,并且只会越来越多。我们能做/应该做什么?这很难回答,取决于“我们”是谁。我们至少能做的就是意识到像迦普恩这样的地方和人们的存在。他们对世界、对自己在其中的位置、对“我们”有着自己的理解。

我们应该意识到,我们和他们所谓的“发展”,给他们带来的往往不是发展,而是深远的损失。

本文来自微信公众号:一席 (ID:yixiclub),作者:唐·库里克(香港大学人类学讲席教授,瑞典乌普萨拉大学人类学杰出教授)