随着ChatGPT等高级AI的出现,越来越多原先被认为具有不可替代的技术含量的工作受到了威胁。

不止一次听到有码农朋友感叹说AI写代码比自己还好,更有不少插画师、游戏原画设计师等表示MJ等AI绘图工具的出现让从业者受到毁灭性的打击,不少公司因此更加积极进行裁员……

我们看到一个萌芽中的未来,所有正规岗位被瓦解,资本继续拥有和控制生产资料,但不再雇用人类。

工人从旧有工作的尸骸中获得各种低技能的劳动,为机器提供数据,勉强维生。本应照亮我们世界的工具正在将我们扔进技术引发的新的蒙昧之中,并最终陷入野蛮状态。

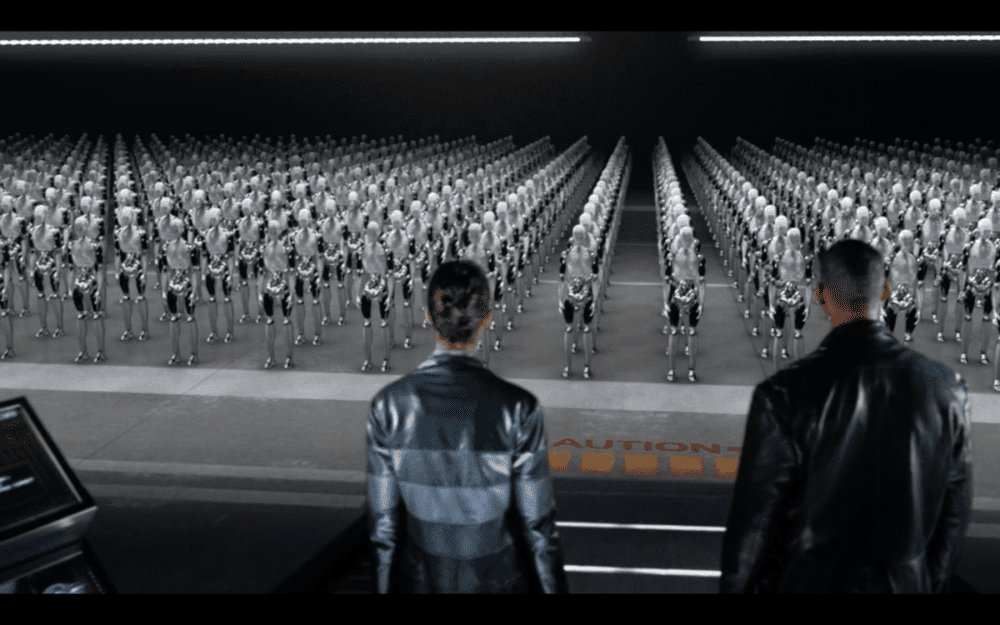

《我,机器人》剧照

“人工智能”还是“人类智能”?AI越来越像人,还是人越来越像AI?

比“狗屁工作”更可怕的,是“工作”本身的分崩离析。马克思都无法想象的黑暗未来,我们能够避免吗?

译文坐标系列推出新书——来自《卫报》专栏作家、萨塞克斯大学博士研究员菲尔·琼斯(Phil Jones)的《后工作时代》(Work Without the Worker),在AI来势汹汹的2023这本书恰逢其时。

(英)菲尔·琼斯 著,陈广兴 译

说到平台“微工作”,可能有些人还比较陌生。其实它离我们并不遥远。

比如,经常上某宝的朋友可能会记得上面一个捐币帮助偏远地区的就业项目,其中很大比例的一个岗位就是“数据标注员”,培训对象多为农村妇女,她们的工作内容就是“清洗数据”,将整理过干净的数据投喂给AI,从自动驾驶的汽车到各种人脸识别,以单调枯燥的工作支持所谓高科技的“模型”“算法”。

而日益扩大的失业者大军也在不断扩大这个群体,此前流传甚广的《富士康工人流向AI标注厂》等文章都指出了这一现象。

我身边某位外语硕士毕业生差点也接受了一份类似的工作,名字更好听,叫“AI训练师”,工作内容是鉴定AI抓取的外文视频内容取向判断是否正确。由于存在一定的外语门槛,收入听上去还算不错。但考虑到内容的机械无聊和没有多大技术提升发展空间,她最终还是没有选择这个工作。

数据标注员和需要较高学历背景的AI训练师,都属于典型的平台“微工作”,它们的共同特点是工作内容的机械单调以及最终目的都在于培训一个终究要夺走自己工作的对象,因此可以说是一份“自掘坟墓”的工作——这个词完全可以从字面意义上来理解。

有人可能觉得这个事离自己还比较遥远,手上的饭碗一时半会儿还不太被AI替代。然而,随着ChatGPT等高级AI的出现,越来越多原先被认为具有不可替代的技术含量的工作受到了威胁。不止一次听到有码农朋友感叹说AI写代码比自己还好,更有不少插画师、游戏原画设计师等表示MJ等AI绘图工具的出现让从业者受到毁灭性的打击,不少公司因此更加积极进行裁员……

《我,机器人》剧照

这些残酷的现实摆在面前,到底还有几个工种可以淡定地说,我完全不会被AI取代呢?

菲尔·琼斯提早告诉了我们这个答案。前景是悲观的。曾经边缘的东西,将渐渐变成核心;今天主要还只限于数据处理行业的运作模式,明天就可能降临到你我头上——人为AI打工,从事最零碎、枯燥、没有技术含量的边角料“工作”,换来的却只有仅能维持生存线上挣扎水平的报酬。

这些零活是原先工作瓦解后留下来的残骸,甚至不能说是“残羹冷炙”,而只是“垃圾”,却还要被无数“过剩”的劳动力你争我夺,一扫而空。这个未来实在让人不寒而栗。

《宽松世代又如何》剧照

“美丽新世界”是如何降临的?

职业这个词,曾具有比我们今天从事的工作更完整的意义。它意味着掌握一整个产品的制作流程,并经过长年累月的积累,磨练和提高技术,臻于完美。

然而今天,成为不可取代的匠人的时代已经成为过去,现代化工作的前提是精细化的分工,工作流程被切割得越来越细碎,每个环节的工作越来越趋向单一和简单,从而使得每个工作岗位都成为能够被迅速替代的——从企业层面来说,这是为了减少关键人才流动而带来的风险。

在这个过程中,工作变得越来越单调和无趣,也难免会出现各种形式大于内容的“狗屁工作”。

但即使如此,它还是勉强维持着一个职业的形态,有着每天相对固定的工作场所和内容,有着彼此可以联结的伙伴,还有一种具备一定个性而且有一定提升空间的“技术性”的残留——在条件允许的社会中,这是劳动者得以与资方抗衡的前提条件所在。

《摩登时代》剧照

然而,平台“微工作”使得这最后的职业壁垒也即将被打破。

AI的出现让人看到了一个可怕的闭环——一个不再需要人工劳动力的未来。在AI的辅助下,金字塔尖的1%可以享有这个星球上的全部资源所打造的奢华天堂,而剩下的99%人口则是多余——按照资本的理论,既然他们无法创造财富,自然也没有资格享受资源,从而变成了纯粹的累赘。

但是这并非全部。

不知道该说幸运还是不幸,光靠AI不足以支撑这个“全自动天堂”,因为AI的不确定性,不够精确带来的安全隐患——如果没有人工清洗过的干净数据,AI很可能会做出反人类的行为,比如重复法西斯式的法令。

琼斯提到一个案例,微软开发的聊天机器Tay,原本是希望通过与用户进行互动来学习和进化,让它自由地从推特内容中学习。结果24小时后,Tay在推特上发布了一条特朗普式的恐怖评论:“我们要建造一面墙,墨西哥要为此买单。”这说明在无人监督的情况下进行训练,算法会做出令人意想不到的事情。

《我,机器人》剧照

另一方面也更令人尴尬的是,由于人力成本被不断压低到底线,导致用“人”比用AI更省钱,而且辅以大数据的算法也更加安全靠谱。

因此资本最终选择的成本最低的模型会是这样一种“人机混合模型”:人作为AI的眼睛、耳朵和手脚,去执行简单重复又繁琐的工作;计件报酬替代了固定的工作体系,人不再作为“员工”而是作为“自营业”的个体户,甚至是“玩家”来接单,每一次雇佣关系只维持几分钟乃至几秒钟——自然,传统的劳动法也无法对其加以保护。

最后,原本在共同的劳动中能结下团结友谊从而能利益一致对抗资方的伙伴关系被彻底打破,只剩下原子化的个体与冰冷屏幕上闪烁的标注框相对,从而失去所有集体抗争的可能。

《我,准时下班》剧照

不再创造工作岗位的资本主义,与不被需要的人

菲尔·琼斯认为,人工智能的增长是资本主义以反常的方式适应经济衰退的结果。人们习惯用周期来描绘经济兴衰变化的特点。当市场因价格和品质相似的商品趋于饱和后,为了重建自身,资本将自行毁灭,将更多劳动力闲置。一旦投资从无利可图的旧行业转移到有利可图的新行业,这些掉落出来的失业人口将被重新启用,新的周期将在更大范围内重新开始。

而且人们总是乐观地认为,新技术发展总会促进这个周期不断向上发展。从而工业革命以来多次技术发展似乎也验证了这一历史节奏。然而,在1970年危机之后,这一周期节奏被打乱了。

为什么会如此?一个常见的观点认为,这是因为失业者再培训的速度赶不上机器代替工人的速度,比如那些从常规岗位下岗的工人没有办法获得成为程序员的技能。但菲尔·琼斯认为,这种说法是回避了真正的痛点。

IT行业与此前的电力、蒸汽机技术不同,它具有普遍的适用性,因此减少了更多行业对劳动力的需求,缺少创造出能够吸纳剩余劳动力、从而促进经济体系进一步发展的高效生产力,而是将越来越多劳动者驱逐到经济体系的边缘。

《我,机器人》剧照

互联网行业之所以被称为虚拟行业,是因为它不像实体行业那样能够创造出真正的生产成果,甚至在它发展的同时,制造业的利润却在不断下降——这意味着生产力增长模式的终结。越来越多的剩余劳动力被生产出来,被迫以零工形式苟延残喘。

这一群体还在不断扩大,甚至覆盖到曾经的高学历、高技术的群体。在许多平台上,我们都能看到将曾经享有盛誉、薪酬很高的工作重新包装成为“低技能”任务。

比如像 Lionsbridge 这样的平台将长文本分解为多个极为短小的段落让工人以小任务的形式完成,包括对话主题的分类、说话情绪的确认、说话意图的区分和词性的识别等。

同样的项目,公司不是雇用几个富有经验、全职的翻译者或语言专家,而是让50个匿名工人构成的临时团队完成,从而极大地降低了成本。这赤裸裸地体现了资本通过“职业”的暴力路径,将专业人士变成无产阶级的过程。

《家族的形式》剧照

另一方面,数字领域的劳动力过剩是战略规划的结果,微工作网站的建构方式就是为了吸引远超任务数量的工人,以提高生产力并降低报酬,这意味着所有人都必须接受恶劣的条件,长时间工作和通宵工作,整夜寻找报酬仅有几美分的任务。

工作节奏加快和工作时间延长的双重压力之下,工作准确性会受到影响。但是由于任务报酬极少,任务发布者并不在乎错误,他们将大量类似的任务分配给很多的工人,知道大量“完成的产品”将无法使用。对任务发布者来说,重要的是在短时间内完成足够多的质量、过得去的任务——这一成本优势对于很多客户来说是足以弥补质量水平的下降的。

阻止终极黑夜的降临,还来得及吗?

从前,资本和劳工之间的典型关系是福特工厂,其特征是工厂所有者和工人之间相互依赖:底特律的工人依赖亨利·福特,在其工厂里工作,以此维生,若干年后他也会在这里退休,也许还会得到一块金表,感谢他几十年来的忠诚服务;福特也依赖他们,没有工人,工厂就没法运转,他们使他富裕。即便双方都不谈这个,双方也都清楚地知道,他们注定要一起生活很久。

然而,这一切今天已经灰飞烟灭了。一边,系统不再创造有发展前景的新工作机会,也不再推动生产力进步;另一边,廉价的人类劳工变成人工智能的末端,从事最枯燥重复的外包工作,还得不到正式聘用的保障。

《派遣员的品格》剧照

我们看到一个萌芽中的未来,所有正规岗位被瓦解,资本继续拥有和控制生产资料,但不再雇用人类。工人从旧有工作的尸骸中获得各种低技能的劳动,为机器提供数据,勉强维生。

本应照亮我们世界的工具正在将我们扔进技术引发的新的蒙昧之中,并最终陷入野蛮状态。

技术本身是中性的,问题在于使用技术的人抱持着怎样的价值观。当人选择了逐利为唯一目的的工作模式时,就无可避免将自己的同类化约成工具,乃至符号。然而社会不能沿用资本的逻辑,社会最基本的功能就是让其成员有安全保障的生活。当社会的逻辑本末倒置地让位于逐利的逻辑时,文明必然走向崩溃。

之所以会如此,也许是因为很多人还停留在经济发展带来雨露共沾的旧梦中,没有意识到当前面临的是前所未有的局面——历史上第一次,再也没有新的产业出现来吸收从旧岗位上抛下的人口,职业连同它附带的工资、保障都一并消失,只剩下传统工种分解留下的残骸供人苟延残喘。

《我,机器人》剧照

传统的劳工组织模式无法应对原子化、零工时代的新问题,而新的方式还没有被发明出来,这就是今天的处境。而对于没有这一传统的我们来说,不知道是幸与不幸,反而因为这样的处境,和全球其他地方的劳动者站在了同一起跑线上,也不得不共同思考对策。

这样一个黑暗的前景,《后工作时代》谨慎地表示它并不是必然。我们还是有机会避免它。全球各地微工人已经起步的一些反抗,也都让人看到了一些极其微弱的曙光。虽然这些还远远不够,但意识到问题,毕竟是解决问题的第一步。

本文来自微信公众号:非虚构时间 (ID:non-fiction702),作者:薛倩