大家好,我叫芮兰馨。这几年在全国各地寻找半个世纪前修建过成昆铁路的老工人,做关于这条铁路的口述调研和拍摄。

我博士期间研究的是中国八九十年代的废墟影像,之后几年在西南地区寻找三线建设时期的废墟和工厂。这些已经衰败了的基础建设的遗迹好像特别吸引我,可能跟我的成长经历有关。

我家人都是铁路单位的。我成长于湖南衡阳的一个铁路大院,往外望就可以望到一条铁路线,也可以听到火车的声音。

▲ 从衡阳的铁路大院望出去

院子的墙外就是我小时候几乎听不懂的湖南口音,但在墙内,我们这群大院里的人都是说西南方言,也就是四川和贵州的居多。

我爷爷奶奶家也在铁路沿线,离我家大概八公里,在京广线旁边。当时还没有这座围墙。

▲ 京广线边的小站站台

我爷爷从60年代就开始修铁路了,当时是在中苏边境修一条军用专线。1964年,大三线建设开始,他所在的东北铁路局抽调了很多工人前往大西南支援西南铁路建设。爷爷去到贵州水城,也就是现在的六盘水,修水城火车站,我父亲就是出生在水城的工地上。在这之后,爷爷又修了几十年铁路,晚年在他最后修建的京广线旁边跟奶奶定居了下来。

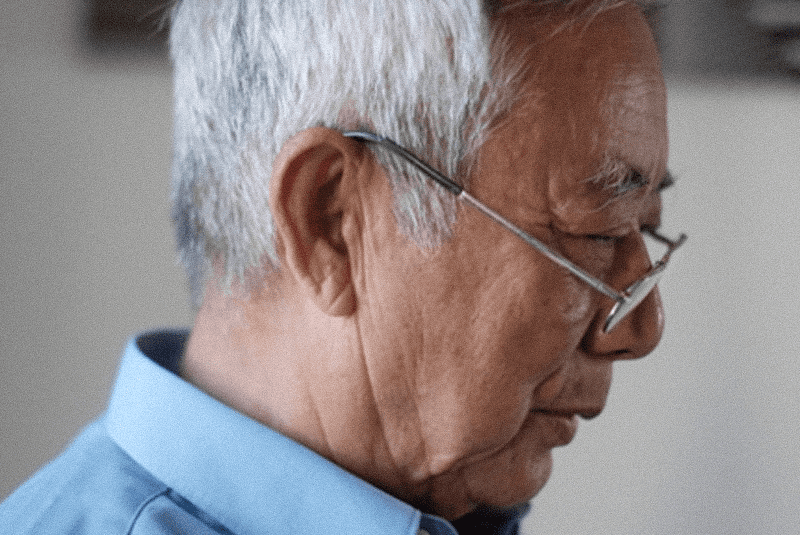

而真正开始寻访成昆铁路工人是因为我的外公。

外公是四川三台县人,26岁开始修铁路,第一条参与修建的就是成昆铁路,后面又在湖南、贵州修铁路。最后因为参与修建武汉钢铁厂专线铁路,所以跟外婆定居在了武汉,住在当时分配的铁路家属区里面。

▲ 外公兰鸿章

外公在我记忆里总是一种好像跟周遭很不和谐的形象。我大部分看到的他就是一直对着窗户,或者是坐在床边自言自语,多数是一些六七十年代的故事,我小时候不太知道那意味着什么。我家人对他的这些状态其实比较漠然,也没有什么交流。但我从小跟外公好像一直有种很深的连接,我好像能感觉到他的那种孤独。

2019年新冠之前,我好像有一种直觉,觉得外公好像要走了,所以我反复去了几趟武汉,开始给他做口述,这时外公一生很具体的记忆才慢慢浮现出来。

外公去世之后,我潜意识里好像不想跟他的这些记忆断开,就开始到处找也修建过成昆铁路的工人。

一、记忆在我这里汇聚

我母亲在铁路单位的工会工作,她想了各种办法帮我找这群工人,有一些其实她也认识。她也陪伴我找了几位工人,一起做采访。从2019年开始,我陆续去四川、广东、湖南、贵州寻找铁路工人,目前找到了四十几位。

这群工人大体上都是建国之后就开始修铁路的,比如50年代的宝成铁路、成渝铁路,60年代的成昆铁路,一直修到八九十年代退休。我找到的这些工人有不同的工种,除了打隧道、挖山石的工人,还有专门放炮炸山的放炮员、运输队的司机等等。他们在回溯自己的一生的时候,是用我修了多少条铁路来度量时间的。

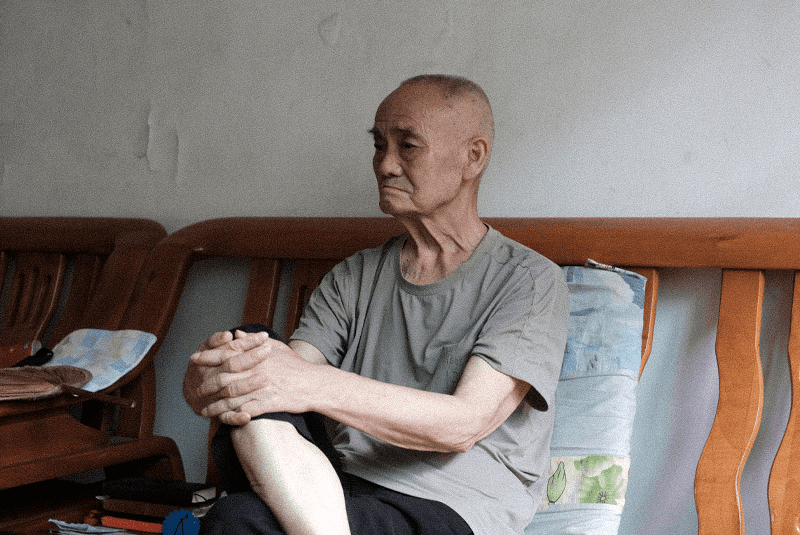

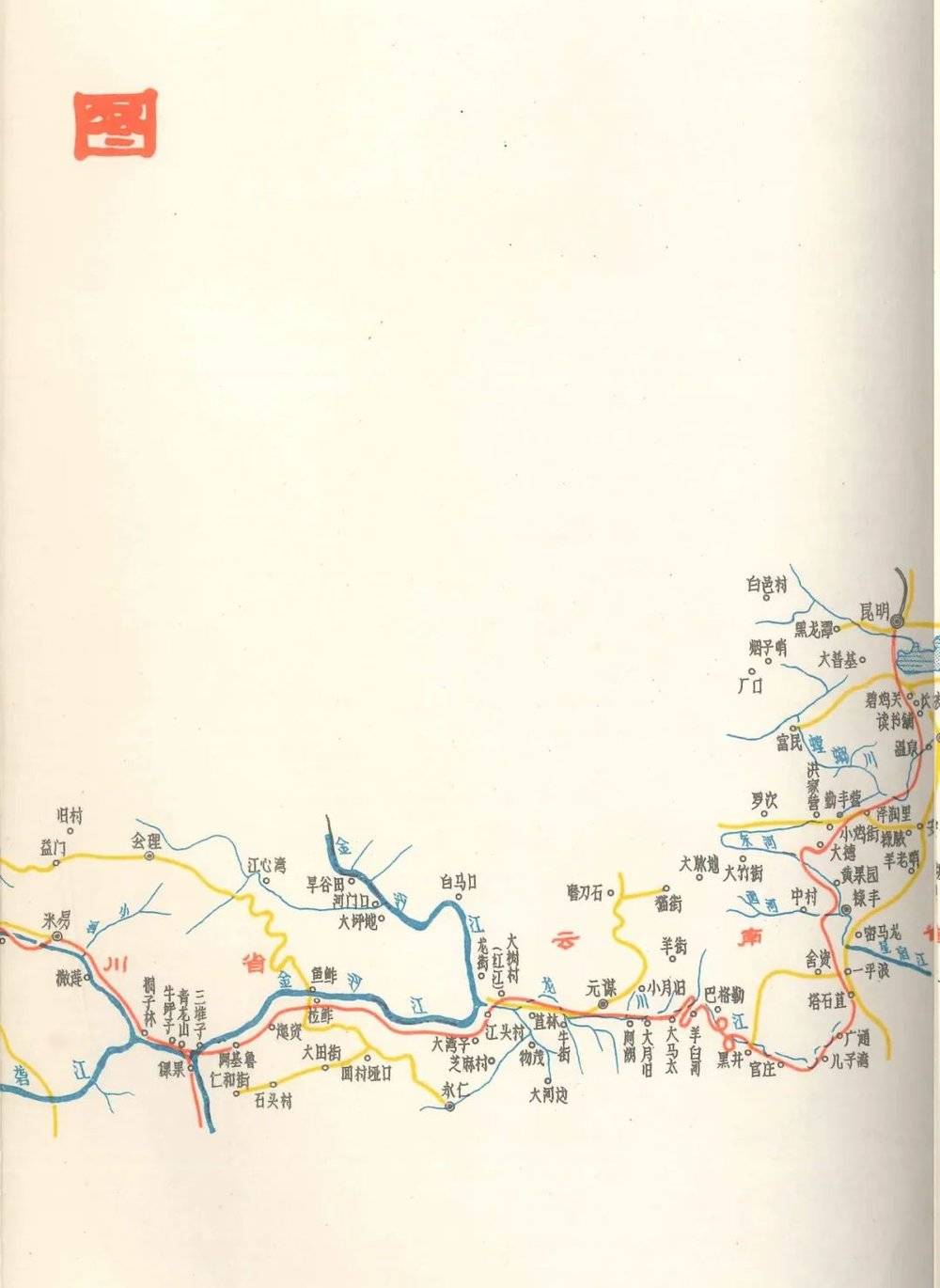

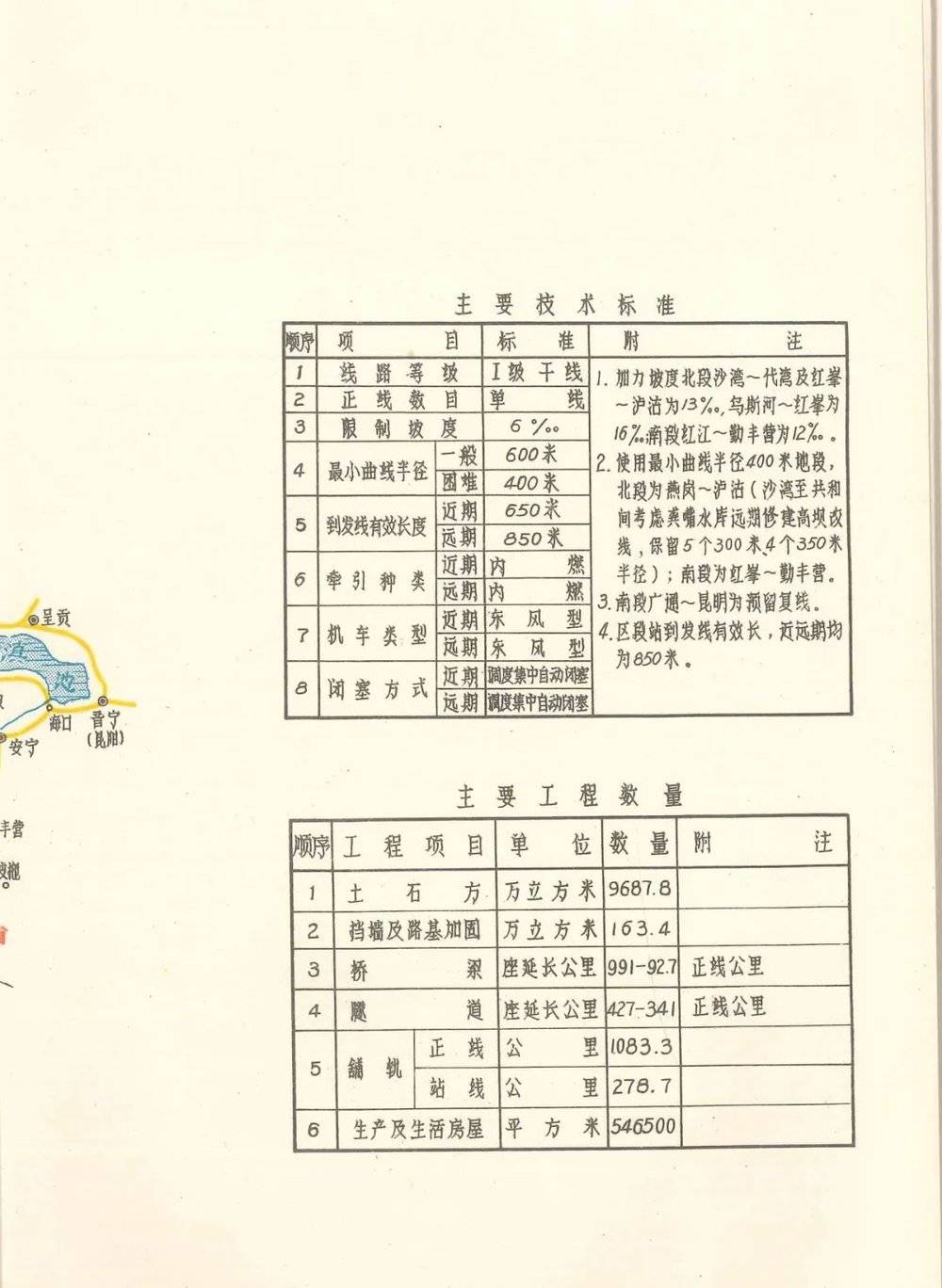

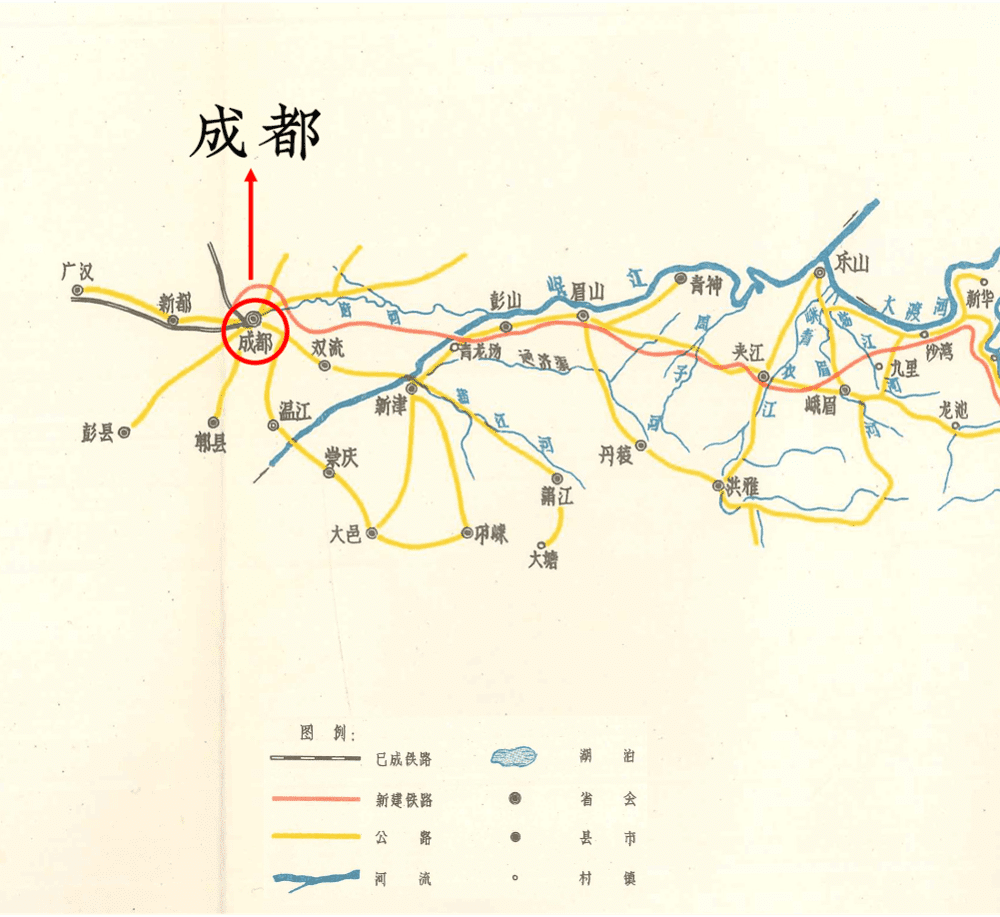

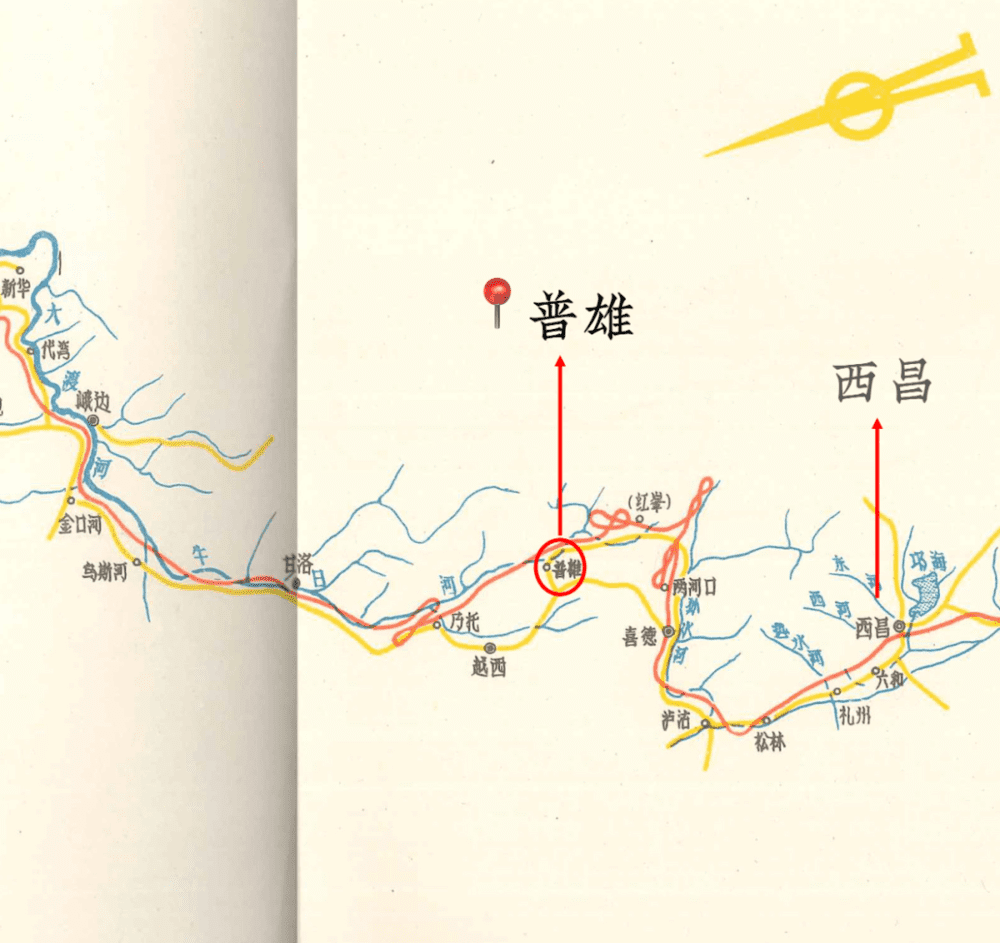

在这个期间,我开始逐渐了解成昆铁路修建的背景。这条连接了成都和昆明的铁路线主要修建于1964年到1970年,穿过了横断山区、地震带和大凉山。在中苏关系破裂的冷战语境下,这是中央备战决策中,西南大后方最为重要的军事和资源要道,沿线有丰富的矿产资源,包括攀枝花煤矿。

▲ 成昆铁路(老线)全线图

为了赶时间,成昆铁路是昆明到西昌、成都到西昌,两边一起同时往中间修。整条线密密麻麻地全部都是工地和工人。昆明到西昌是我们比较熟悉的铁道兵修建的,而从成都到西昌这一段其实是原西南铁路局组织的17万工人修建的,我主要调研的也是这一段。

我见到的一些工人说,他们在网上或别处看到的一些叙事,总是说“铁道兵修建的成昆铁路”,他们这些铁路局的普通铁路工人处于一种比较缺席的状态,他们对此是有点失落的。

在所有的口述采访里,工人们说得最多的就是打隧道。

最开始我有点疑惑,我以为谈到修铁路,他们会提“铁轨”这个词,但几乎就没有提到过这两个字。然后我才知道,因为沿线全部都是山区,需要打出密集的隧道、架起桥梁,才能连通这条铁路。

当时修建这些隧道和桥梁是几乎没有机器的,跟50年代一样是靠工人徒手凿出来这条铁路线。他们的工具就是挖山石的洋镐、锤子,还有打隧道的风钻机。

工具虽然简单粗糙,但他们其实也有自己的经验和智慧,因为50年代开始修铁路的这些老工人积攒了一定的一线手头经验。比如有工人跟我说,你进了一个洞,怎么知道会不会垮塌呢。他们没有太多的测量设备,靠敲一敲顶层岩壁,然后用简单的工具听那个声音,来判断这个地方是否有很高的风险。老工人就把这些经验教给了新的铁路工人,也就是1964年为了三线建设专门招工上来的。他们大多来自西南农村,当时的情况是“越穷的地方上铁路的人越多”。

工人们告诉我,当时他们最怕两个东西:一是泥石流,二是“进洞子”,也就是打隧道。坚硬的山体可能很难打,但其实相对安全,最怕的是“烂洞子”。

沿线有很多这种喀斯特地形,打着打着可能就会垮塌。还有含水量高的山体,有位工人见过放了炸药后,泥浆喷涌出来200多米,工人会被直接吞没。

隧道工曾国华很详尽地跟我说过怎么打隧道。先用锤头在山体上面凿洞,然后在里面放上炸药,可能一面十多二十多个炮眼一起爆破,爆破之后会形成一个坑状,然后再用风钻机往里面继续推进。

▲ 隧道工曾国华画图介绍挖隧洞的工序

这个过程非常缓慢,一天可能也就推进几米,已经算很不错。风钻机有60斤重,它会大幅抖动,需要两个人举着,从早上六七点一直到晚上八九点,他们说有时睡觉的时候身上也会不自觉地抖。

密闭、闷热的山洞里面没有通风,遇到含水量少的山体,打出来的粉尘特别大,会被持续地吸进工人体内。

因为打隧道得矽肺病的工人特别多,但数字难以统计。我小时候零星听我母亲提到过,她单位一个朋友的父亲叫蒋树文,他是四川大足人,也是建国之后第一批修建铁路的工人,矽肺病之后很快就去世了。当时为了拿到工伤证明,他们家决定验尸。他的妻子说见到了他解剖后的肺,硬得像石头一样。

蒋树文去世之后,每个月有几十块钱的工伤补贴,但是他家有5个小孩,所以是靠他的妻子做重体力的零工去勉强维系整个家庭。他女儿告诉我,她对父亲其实没有什么印象,因为一两年可能才见到一次。她只记得有两年父亲老背一袋自己用竹子削的筷子,回家带给他们,那个时候她其实还有点嫌弃,但是她后面就想,父亲工作的地方是不是有一片竹林呢?

▲ 蒋树文唯一一张家庭合影

后来我知道成都青台山有个疗养院,是因为当年修铁路得矽肺病的人过多,铁路局专门修建给他们做疗养的。我在网上看到,那里现在已经完全变成废墟了。

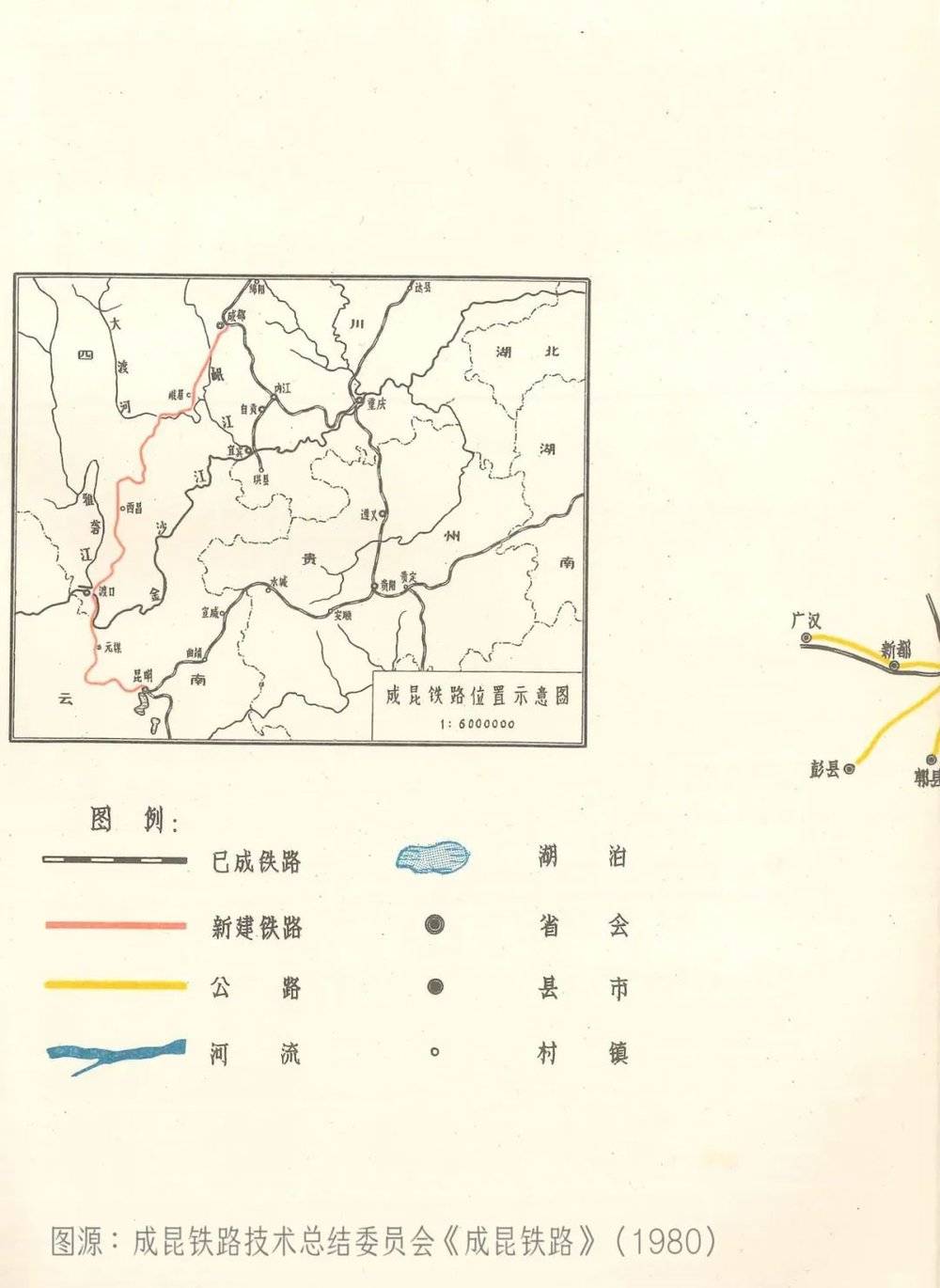

除了矽肺病,我见到的很多工人还带着其他的工伤。今年我去了广东韶关的一个铁路大院安置点,那一片几乎都是当年成昆铁路的一线工人,也就是隧道工或者挖山石的工人。

▲ 位于韶关的说四川话的铁路大院

他们有修成昆铁路抬钢轨时被砸聋了耳朵的,放炮时炸瞎了眼睛的,也有后来修坦赞铁路被压断了手指的,带着这些伤病慢慢衰老,然后在这个大院去世。最终他们几乎都没有拿到工伤补贴。

▲ 大院里的老工人

我离开之前,他们说去年年底到今年年初,大院里已经陆续有二三十个老工人去世了。

寻访的整个过程中,我都有一种很紧迫的感觉。比起把他们的口述当作一种存档的载体,可能我更像是一个通道,这些工人的记忆在我这里汇聚,又相互影响。

▲ 芮兰馨采访过的部分工人们

二、沿线寻墓

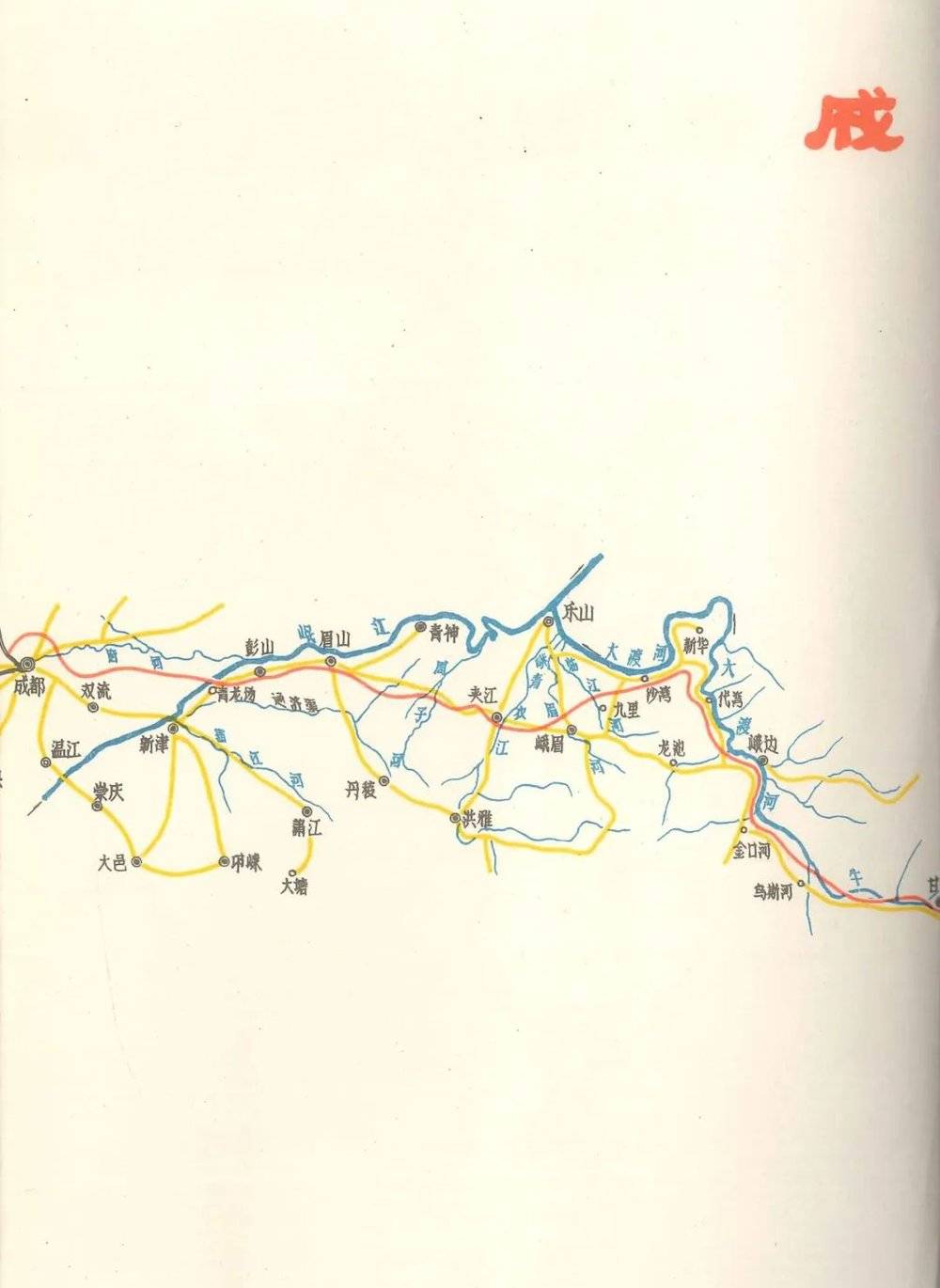

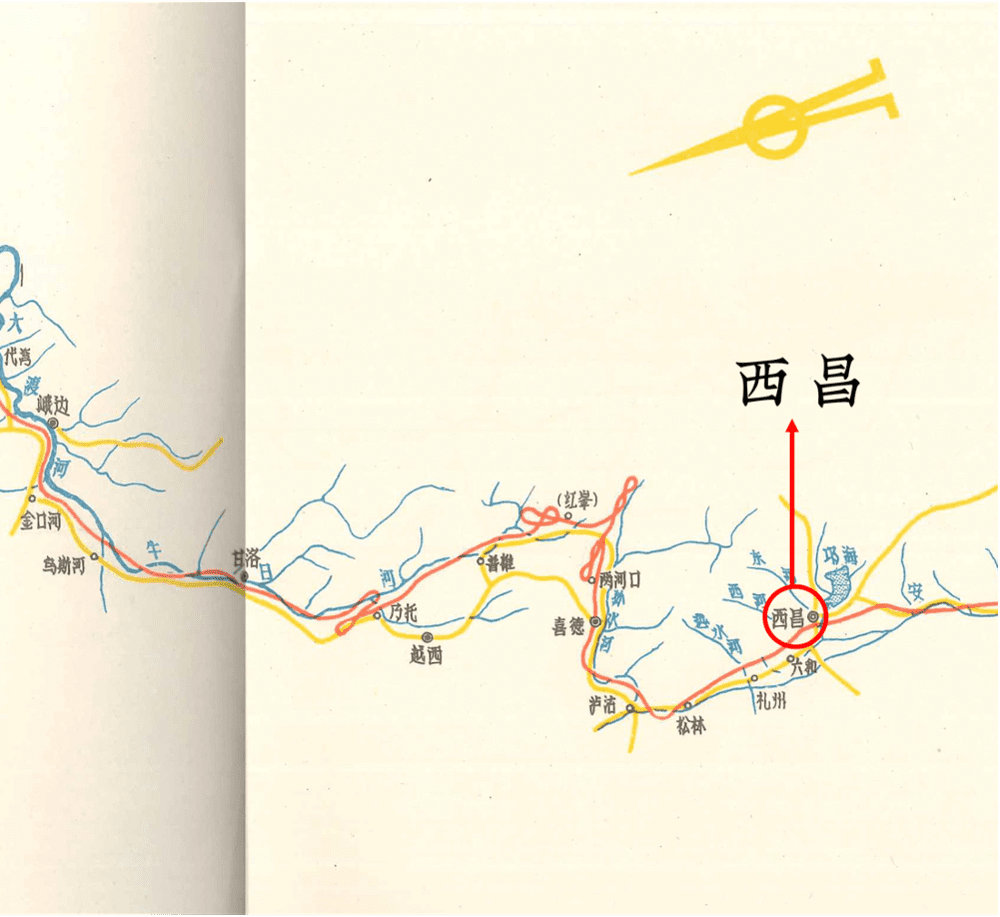

寻访了这几年,通过工人的讲述,我脑子里已经有很多凉山和成昆铁路的画面了,但是还没有去过凉山。所以去年夏天我就沿着铁路工人修建的成昆铁路北段,也就是从成都到西昌沿线做了一些调研和拍摄。

▲ 成昆铁路北段(成都-西昌)。红线为成昆铁路,黄线为当时已有公路,蓝线为河流。黄色箭头所指为正北方向

我当时是坐绿皮火车去的。成昆新线去年年底已经修通了,动车速度快了很多也很舒服。老线现在就每天一班车。因为可以开窗,我身体上很直观地感觉到密集地进洞、穿洞的过程,体会到他们真的是打了很多隧道。

1. 普雄

我到的第一站是普雄。

先去普雄是因为两年前我在贵阳拜访过一位老工人杨明建,他跟我说1968年在普雄目睹过一场泥石流。他当时住在普雄的一个洄水湾,就是河水冲击形成的一个湾地。一天下午他听到外面有人叫喊,跟工友就跑出去看,发现洄水湾沙石里面埋着很多遗体,他们就开始徒手去挖,挖出了33具遗体,其中也有跟着母亲来工地探亲的小孩。

后来他们得知这是上游尼波的一整个工程队一百多人全部被泥石流冲到下游,分散在不同的河道里面,有一些尸体是找不到的。杨明建是个管理干部,说话非常严谨,直到提到这段记忆时他突然开始抽泣,说自己几十年都会反复想起。

他们用旁边林场的巨木制成了棺材,自己动手埋葬了自己的工友,大概就埋在这个普雄烈士陵园的前面和周围。

▲ 正对着铁路的普雄铁路职工陵园和烈士纪念碑

沿线除了有纪念碑的这些墓园,还有很多工人坟墓是散落的、没有在墓园里面的。在普雄,一位彝族大哥骑着三轮车带我去寻找这些墓地。他知道我要去找坟,就把车停下来问我为什么,他说他很怕鬼。我说了来由,他沉默了一阵,又继续带我去。

路上他跟我聊起来,说小时候就住在成昆线旁边,修铁路那会儿经常去工地玩,他记得工人对他们还特别好,跟他们一起吃饭,还让他们爬到机器上去玩。

我跟他在比人还高的野草堆里一个个看墓碑上的字。这些散落的墓碑很多是没有名字的,当时有的铁路工人逝世之后就就地埋葬了,不知道是谁。

▲ 彝族大哥

2. 沙木拉达

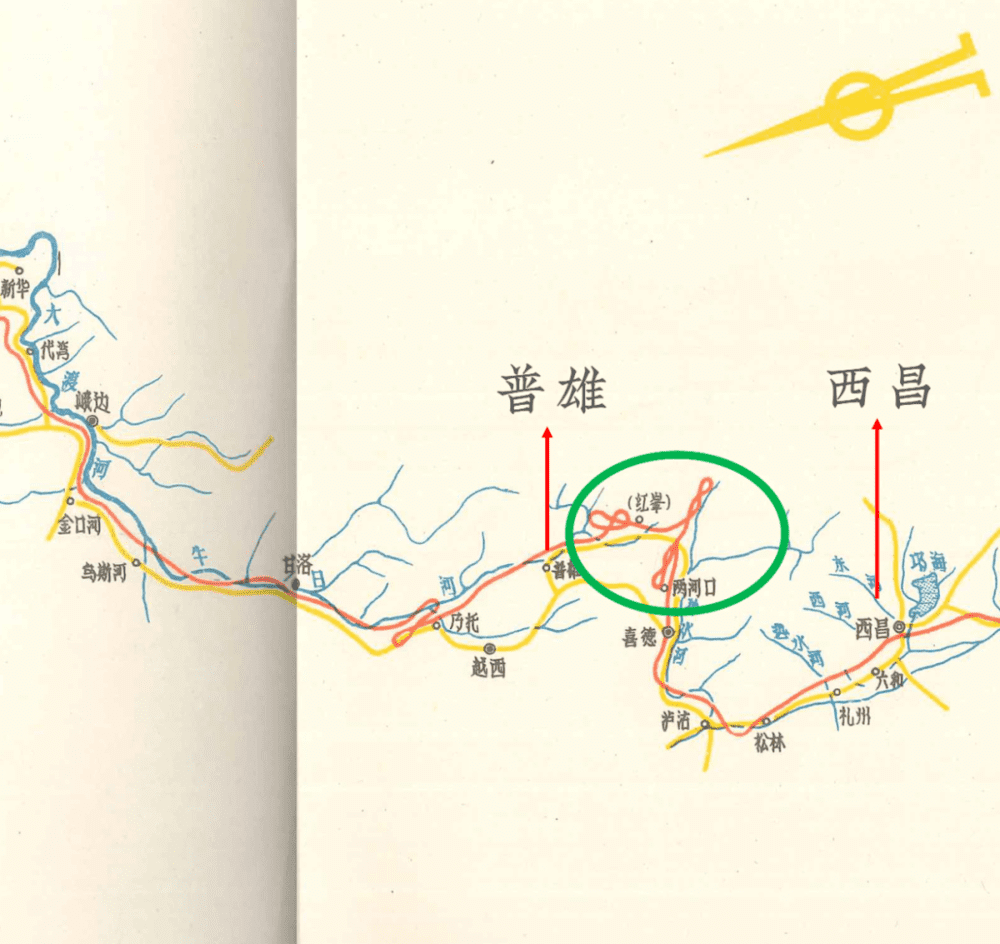

在这个地图上可以看到普雄往西昌方向有一个大拐弯的地方,这也是成昆线海拔最高的区域。铁路线在这里像麻花一样,这个就是成昆铁路很有特色的一种线路设计,叫展线。

当时的火车没有办法一下子爬上非常陡的山坡,需要在同一片区域来回穿梭,绕着圈圈爬坡,有点像盘山公路。

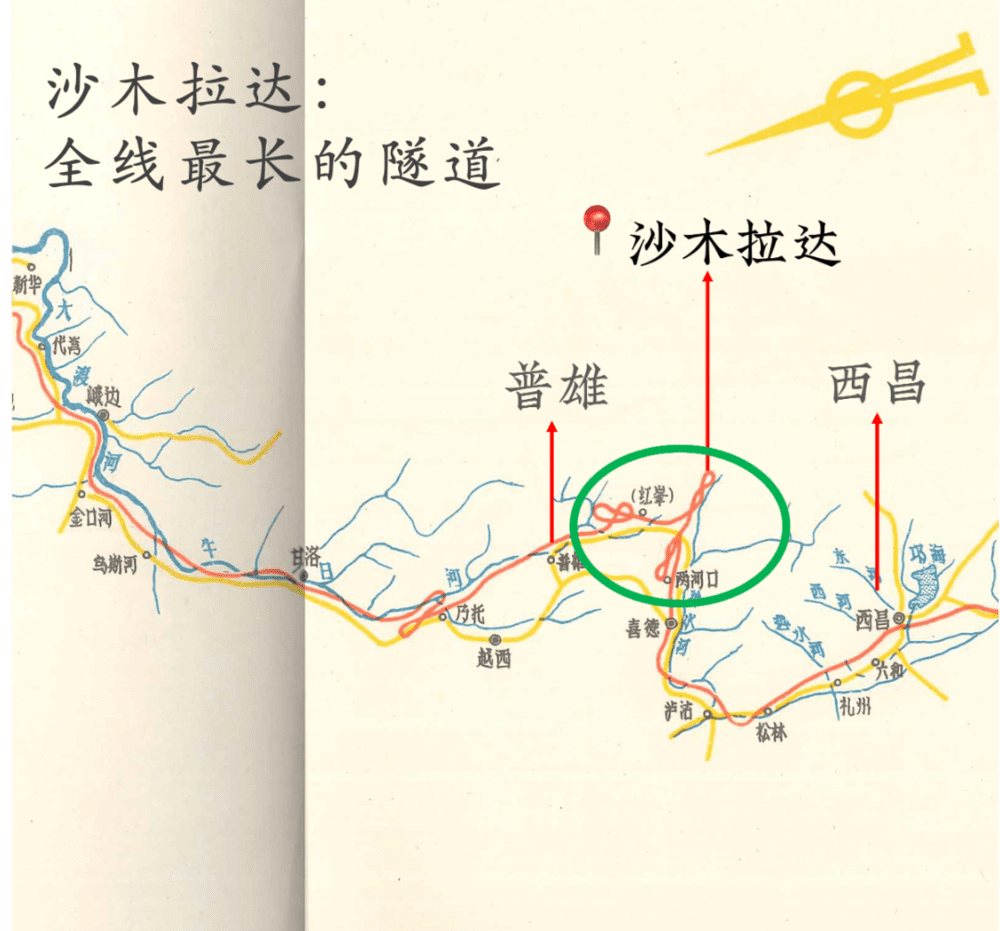

在这个大拐弯的区域里面,可以看到成昆线一个很重要的地点叫沙木拉达。

坐火车穿过沙木拉达隧道的时候,坐我对面的一位阿姨很熟悉这个线路,她就说,这个洞子可太长了,火车要黑个七八分钟了。去年凉山特别热,差不多有40度,但是窗户吹进来的风是冰凉的,而且湿答答的。

▲ 沙马拉达隧道全长6.3公里,穿越了大凉山分水岭,是成昆老线最长的隧道

我见过的几位工人跟我说,当年还没有铺铁轨的时候他们就徒步走过沙木拉达隧道,隧道里面有一条暗河,水是沁骨头地冷。沙木拉达从50年代末就开始开凿,那些工人就是泡在这种水里面打隧道的。

有一个隧道工跟我说,遇到干洞子就是得矽肺病,遇到湿洞子,那下半生就是跟痛痒难耐的风湿病在一起了。

我在沙木拉达停留了几天,爬到山坡上可以看到火车从沙木拉达隧道口缓缓穿出来。

在山上,我遇到了一位90岁的彝族老人阿西拉洛。他跟我说修建成昆铁路的时候他们当地的彝族的青年也来帮忙,他们在山上砍下巨木,特别重,没有办法抬,只能慢慢滚下山,用在隧道里面作为支撑,让这个洞子不垮。

▲ 彝族老人阿西拉洛

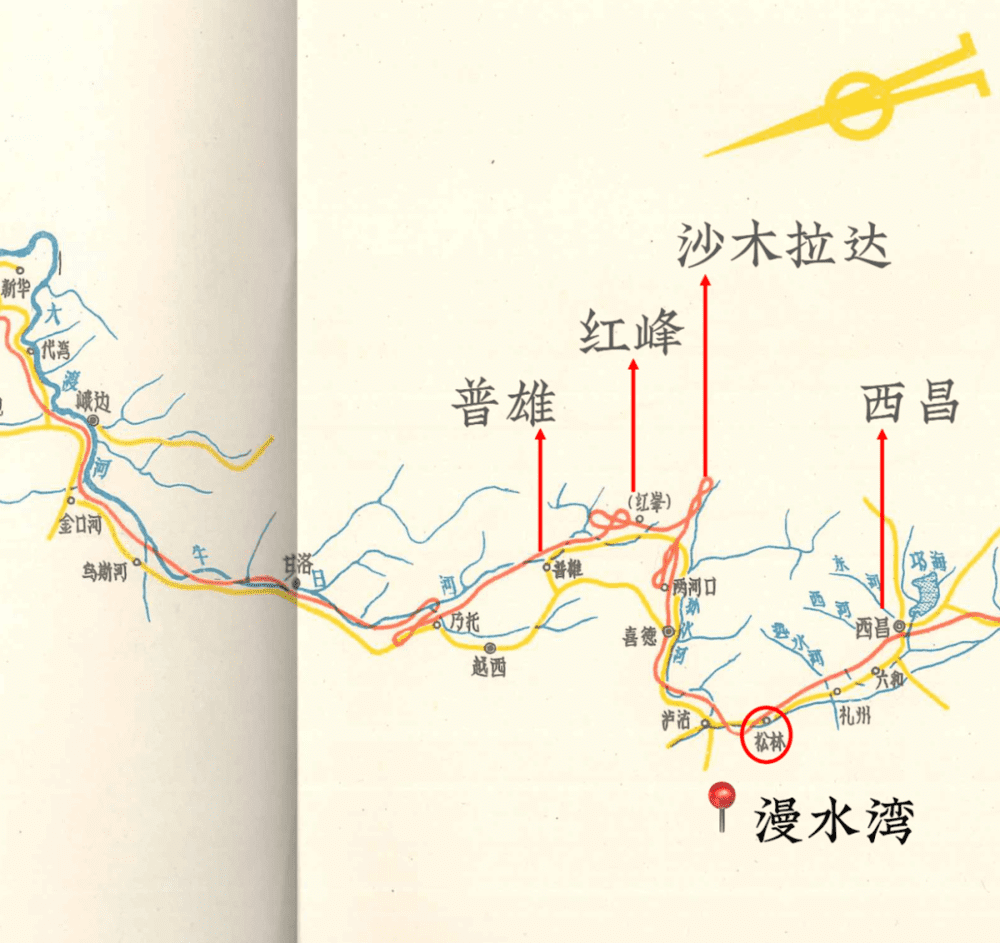

3. 漫水湾

继续往西昌的方向走,随着安宁河进入安宁河谷,坐在火车上明显感觉到非常激烈的地形慢慢变得平缓,然后就来到了西昌附近的一个地方叫漫水湾镇。

成昆铁路通车之后,这里修了一条通往卫星发射基地的铁路专线。外公也参与了修建,在这待过一两年。

我就住在这条支线旁边一对夫妻的家里,他们的父辈来修建卫星基地,就一直定居下来。他们开着面包车带我在沿线附近兜转,提到2003年有一个人来寻找修成昆铁路时遇难的亲人的墓地。当时是这位大姐的父亲带着那人一路寻访,居然在礼州真的找到了他亲人的墓。

▲ 开车带我寻墓的一对夫妻

他们也带我去了漫水湾的一个墓园,那个墓园对我的心理冲击特别大。我当时走进去就一排排地扫上面的字,看到很多都写着四川三台县人,那是我外公的家乡。看上面的出生和死亡日期,差不多也就二十出头。我站在那里,我已经无法知道这些人是谁了,但是我好像又特别知道他们是谁。

沿线寻访的整个过程中,我都遇到了很多给成昆铁路老线做维修的工人还有机械车。

他们把这个维修的过程叫做“探伤”,我当时就觉得这个词非常地形象。这些过去辉煌的建设在走向衰弱,慢慢变成了废墟,但我觉得其实它还在以某种方式生长,沉默地向我们说话。

三、这条铁路是我修的

这些年我见到工人会问,你后面有没有去坐过成昆线呢?很多人都说没有。他们修完成昆线之后,可能第二天就要转到贵州或者湖南其他的铁路工地,一修修几十年,到老年之后身体又慢慢不好了,他们没有机会去坐这条铁路。有些工人知道我去找他们的来由之后,说你应该去找领导或者管理人员,我们这些人没有文化,说的话不重要。

在三线建设的语境下,工人的身份认同是很强的。我前年遇到在贵阳的工人吴承清。

▲ 吴承清在60年代的铁路工地上有着“小老虎”的称号

他一见到我就说,我前几天看电视看到一个共产党人精神谱系评选,有大庆、有红旗渠,他就问:

为什么没有成昆呢?

然后反复地问了我好多遍。

退休之后,他收藏了很多老照片、证书还有资料,用一个小房间做成了一个小小的档案室。

还有一些工人是用写作来回溯当年的修建记忆。我认识的一个工人赵治顺,他当年参加成昆建设时从老家带了很多苏联文学、工人文选到工地上,有空的时候就看一看。

他一直在持续地写。他说因为从前没有离开过自己的家乡,凉山的风貌把他震撼了。除了写自然风光,他也写工人的劳动和日常生活的场景。

▲ 1970年夏,在大凉山成昆铁路喜德工地,从宣传队归来的赵治顺(前排右)看望机五队的师傅并合影留念。(赵治顺/撰)

提到凉山特别动荡的那几年,他跟我说,人在面对巨大的历史现实时能做出的选择是很渺茫的,只能选择自己的小环境。他的方式就是写作。

成昆铁路修通之后,1978年他又重新回到这条铁路线,一站一站地调研、采访,有点像现在的旅行写作,然后在80年代出版了这本《旅行在成昆线上》,他这本书的笔名就叫枕木。

做这件事情之前,我本来是带着一种单一的对国家主义叙事的批判。因为我一直感觉无论是社会主义那种“人定胜天”的建设叙事,还是当下市场化后歌颂速度和规模的建设奇迹,人始终像灰尘一样渺茫。

但是见到了一个个具体的工人之后,他们个体处境、选择、个人意志的相似和差异,让我看到了宏大历史背后的复杂性。

我觉得他们对自己的劳动、对自己曾经的修建有着深刻的体会和理解。包括他们对工人身份的信念,也不仅仅是停留在很多叙事中所说的身份红利层面。他们会说:这条铁路是我修的、这座桥是我修的。这种非常朴实的工人阶级的力量也影响了我。

但是对比现在,我在普雄认识的一个彝族青年,他的家人在东部修建高铁。他给我发来现在他们修建铁路的场景,大都已经机械化了,工人只负责一些零碎的体力活。他们其实不会对自己的劳动和修建有以前的工人那样的认同感和归属感。

四、永远的异乡人

寻访中我感受最深的其实还是在被迫的流动中,人的具体境遇。

这些铁路工人从十多二十岁就常年在外,成家又很早,因为见不了面,他们跟家庭是非常疏离的。我见到几位工人的子女会说,他们长到五六岁也不认识自己爸爸长什么样。

还有,在工地上为了排遣重体力劳动的劳累以及常年在荒野做工的孤独,他们只能用打扑克、喝酒这样的方式。但工地上养成的这些习惯,其实让他们晚年回到家庭之后很难被接受,很难跟家人再重新建立关系。我听说有些老工人晚年回到了家但是没有办法融入,又只能回到工地上去生活。

另外就是他们的妻子。她们没有直接参与铁路修建,通常都是在老家养育孩子、照顾老人,还要打非常重的零工维系老家的生活。有几位奶奶对我说,我们的日子也不比工地上好过到哪去。

▲ 1936年生于四川南充营山县的邓元仁,在成昆修建期间任炊事班长,现居广东韶关

我见到的这些工人最后几乎都没有回到自己的家乡。就像我爷爷还有外公一样,他们居住在自己最后修建的一条铁路旁。这些地方很像我小时候生活的那个大院,像在全国铺开的一个个小小的飞地,跟那个地方没有什么连接。

有人到晚年都没有适应当地的天气,会想念家乡的食物,但关于流动最直接的表现其实还是口音。

我采访过一位祖籍江浙的工人倪来兴,他晚年安顿在广东肇庆。由于年轻时就到了贵州修建铁路,他的口音里融合着贵州和江浙的痕迹。

▲ 倪来兴,浙江蒲江县人,现居广东肇庆

这种混杂的口音对我来说一点都不陌生,因为我小时候第一次去衡阳市区读书的时候,同学告诉我:你说的是铁路普通话。

后来我意识到那是上个世纪工业大迁徙大流动的情况下,为了适应四面八方来的人要在一起生活,而形成的混杂的口音。它没有根基,也不知道属于哪里。我有时候会觉得它好像从内部形塑了我,让我觉得自己像一个永远的异乡人。

做这件事情,我最初的动力是因为不想断开跟外公的连接,慢慢地我发现我好像更理解了我的家庭还有我自己的状态。

在铁路沿线看到的事物,以及遇见的这些老去的见证者,又生长出了更多的线索,我希望以后顺着这些线索慢慢地再去探寻。

谢谢大家。

▲ 2022年夏,毛安华(正中)与乐山的成昆铁路工人们的定期聚会

2023年7月27日,芮兰馨采访过的成昆铁路隧道工毛安华老人在乐山逝世,享年79岁,谨以此演讲献给他,也献给那个时代的铁路工人们。

本文来自微信公众号:一席 (ID:yixiclub),作者:芮兰馨(写作者)