大家好,我是郑晓笛,是清华大学建筑学院景观学系的一位老师。

谈到景观,大家脑海里面出现的可能是美丽的公园。但我们团队最常去的地方是——废弃的工厂、废弃的矿坑和废弃的垃圾填埋场。

我还去过德国、美国、以色列的工厂、矿坑、垃圾场。我想我可能是风景园林师中去过最多垃圾填埋场的人。

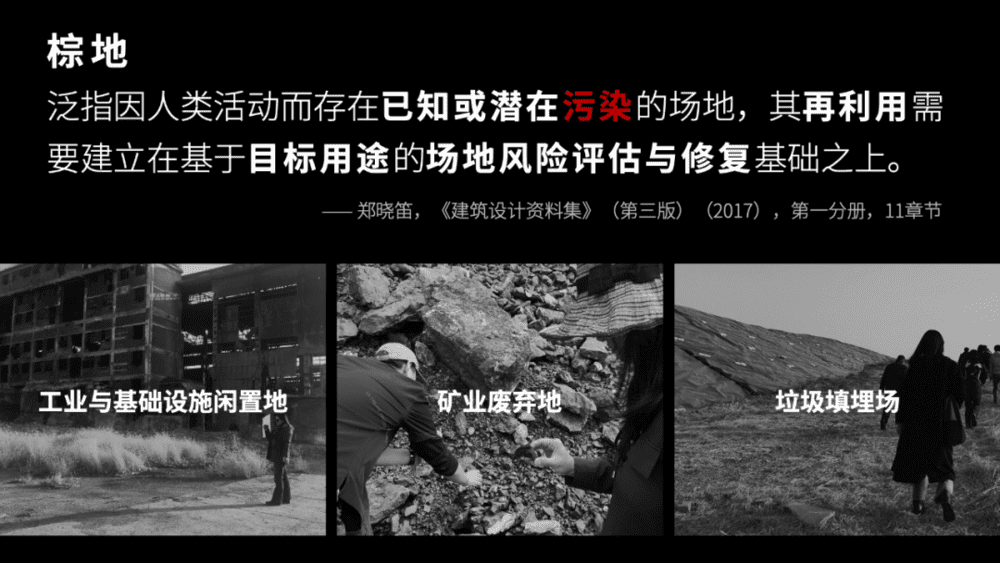

上述场地有一个共同的名字叫作棕地。

棕地主要是指存在已知或潜在污染的场地。这样的场地以三大类为主,就是刚才我们看到的——工业与基础设施闲置地、矿业废弃地、垃圾填埋场。

当然,棕地还有很多其他类型,比如加油站、洗衣店,比如战争棕地、墓地、高架桥下的畸零空间,还有灾害地……这些都是我的研究生们学位论文的选题。

▲ 战争棕地

▲ 墓地

▲ 畸零空间

▲ 灾害地

一、长期而隐蔽的棕地危害

棕地面临的最明显的挑战就是土壤和地下水的污染。

说到土壤污染,我刚开始研究这个领域的时候也很好奇,我又不吃土,它到底能有多大的危害?当然,北京沙尘暴的时候还是会吃的。

但其实我们跟土壤之间的接触,污染物会通过呼吸、触摸对人体产生影响。尤其小孩子可能会在地上玩,摸了土之后又摸脸、擦汗,危害会更大。

相比于大气和水污染,土壤污染最不容易被我们肉眼所察觉。我们早上拉开窗帘就可以看到PM2.5,水如果有污染会发黑发臭,但是土壤污染会在地下潜伏很长时间。人们真正感觉到它对健康产生危害,可能是十年、几十年后的事了。

棕地的危害被人类关注到,其实都始于不幸的环境污染事件。

1978年,在美国的爱河社区有一百多户人家,他们在这个小区里住了几十年。但是他们慢慢发现,小区的土地里有黑色的液体渗出来,树木会死,小孩会得病,孕妇会流产。

后来小区居民在两个记者的帮助下勘测土壤,发现他们住的地方在几十年前是胡克电化工厂,地下埋了很多废弃的化学品罐子,几十年来都在不停地泄露,最终产生危害。这是美国棕地的标志性事件。

在中国,棕地引起关注也源于一个不幸的环境污染事件。2004年,北京地铁5号线宋家庄站在施工的时候,三个工人闻到刺鼻的气体,然后恶心晕厥,被送医后人们才发现,原来这个场地在几十年前是一个农药厂。农药厂的污染土壤埋在地下,施工的时候被挖出来,造成了危害。

所以,棕地最开始被关注是始于污染的压力,它是我们迫切需要解决的一个问题。但从另外一个角度来说,随着城市不断的开发建设,它也是一种没有被充分利用的资源。

因为城市在不断地扩张,不断占用那些很好的生态用地,但其实城市里又有着这么多曾经被我们用了、污染了、废弃了的土地,为什么不先把这些存量的场地充分利用起来呢?

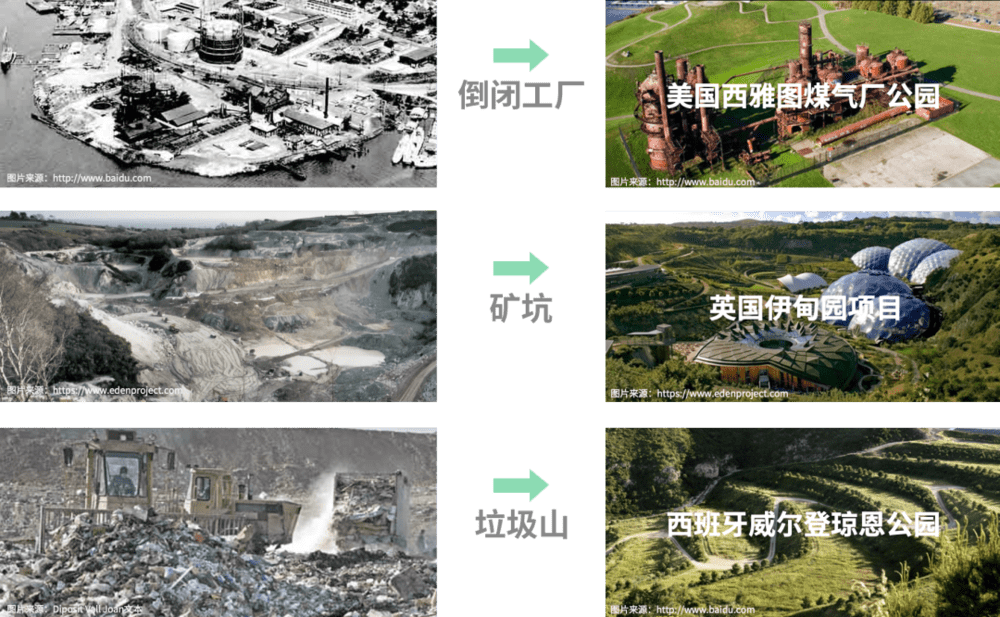

而且,现在棕地再利用也已经有了非常多成功的实践。

二、极具潜力的棕地新生

它可以被改成公园、植物园,甚至是森林公园的入口区。这也是特别触动我的一点,我觉得,风景园林专业可以把疮疤改造成美好的空间,是一个特别有意义的事。

当然,也不光是改成公园,类型其实很多。比如矿坑酒店、工业博物馆,还有像香港在棕地上开发的公屋。

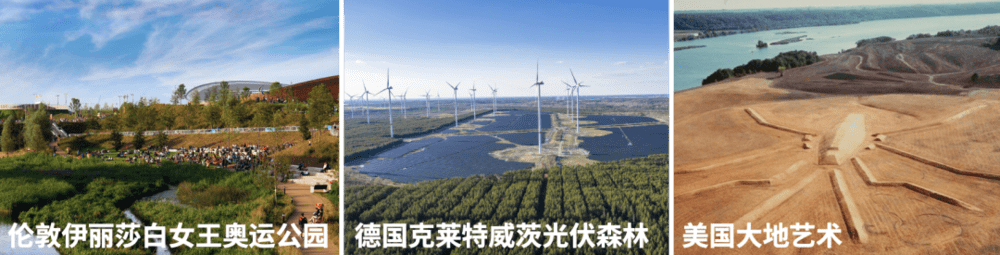

还有比较新的例子,把棕地改成可再生能源的场地,因为大面积的太阳能板其实并不需要非常好的场地。在美国,矿业的废弃地上还能进行大地艺术创作。

有一个棕地,我想很多人都聚精会神地看过——去年北京冬奥会谷爱凌的夺冠一跳,她身后这些巨大的厂房就是北京首钢石景山的老厂区。

几十年来,首钢一直是北京特别重要的工业和经济支柱,但与此同时,它的生产也产生了环境污染。一直有讨论认为,首钢占地面积大,还在北京特别重要的位置,应该让它搬迁。

▲ 1955年石景山钢铁厂

但是推动首钢搬迁的进程一直挺吃力的。那最后是怎么撬动的呢?其实是当年北京成功申办2008年夏季奥运会以后,首钢才决定从北京搬迁到曹妃甸。而剩下的老厂区,就从沿着长安街西端点的这么大面积的一块场地,改造成为新首钢的高端产业综合服务区。

▲ 新首钢高端产业综合服务区

这种靠大事件来推动改造的例子以前也有,2010年上海世博会就是上海黄浦江畔工业场地改造的一个特别重要的助推力。

再往前推,当年澳大利亚悉尼的奥林匹克公园也是在一个工业棕地上。

这个公园是由美国当代著名风景园林师彼得·沃克设计的。有一次他来北京跟我聊起来这个项目,他就说,澳大利亚当时也赶进度,甲方特别着急地找到他,说奥运会马上要开了,但是场地上还有很多污染土壤,而且这些土壤不能运到场地外面,不然就会污染别的场地。甲方就问,有没有可能将它跟景观的设计结合在一起?

▲ 澳大利亚奥林匹克千禧公园

彼得·沃克就设计了这座锥形的山体,这可不是一个简单的景观山体,它的下面,其实是用工程的手段覆盖了污染的土壤。

三、棕地如何改造?

讲了这么多成功的案例,那面对棕地,我们到底应该怎么改造?

我们先看一下垃圾填埋场。

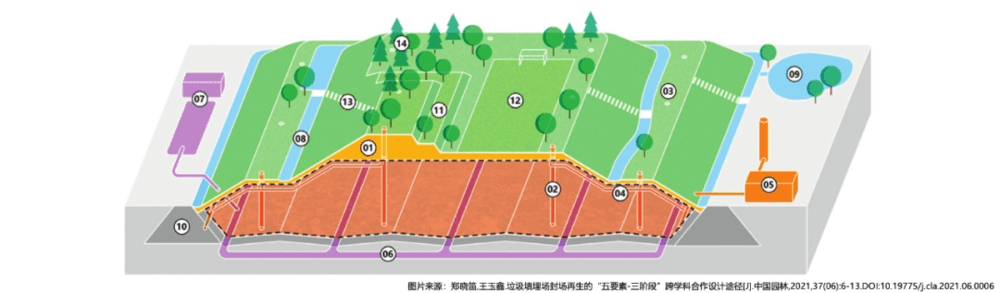

每个垃圾填埋场都有库容。因为占地面积有限,它有一个安息角(安息角:散料在堆放时能够保持自然稳定状态的最大角度),越堆越多,它就堆不住了。所以每一个垃圾场在建设的时候就知道它能装多少垃圾,到了时间就必须去封场。

▲ 北京市通州区北神树垃圾卫生填埋场 向双斌 摄

一开始,这些垃圾场都建在郊区,但随着大城市不断地扩张,现在高密度的建成区已经近在眼前了,(建成区:指城市行政区内实际已成片开发建设、市政公用设施和公共设施基本具备的地区。)这些被封场的垃圾场就需要被改造成公园。

垃圾填埋场最核心的两个污染物是沼气和渗沥液。渗沥液是一种非常黑的液体,我曾经去杭州的天子岭垃圾场考察,负责人问我,你想不想闻一下渗沥液的味道?我闻了一下,真是恶臭无比,这辈子都不会忘掉。

大家看到的这些埋在土里的管子就是用来收集它们的。

▲ 垃圾填埋场管网 向双斌 摄

常规的垃圾场封场只要覆盖上简单的草皮就可以了,但在这样复杂的工程体系上建公园,就意味着要种大树,那就需要更厚的覆土。而且树根有可能伤害到垃圾场跟雨水隔绝的膜。所以想要改好其实是一个挺复杂的事情。

▲ 隔绝导排膜 向双斌 摄

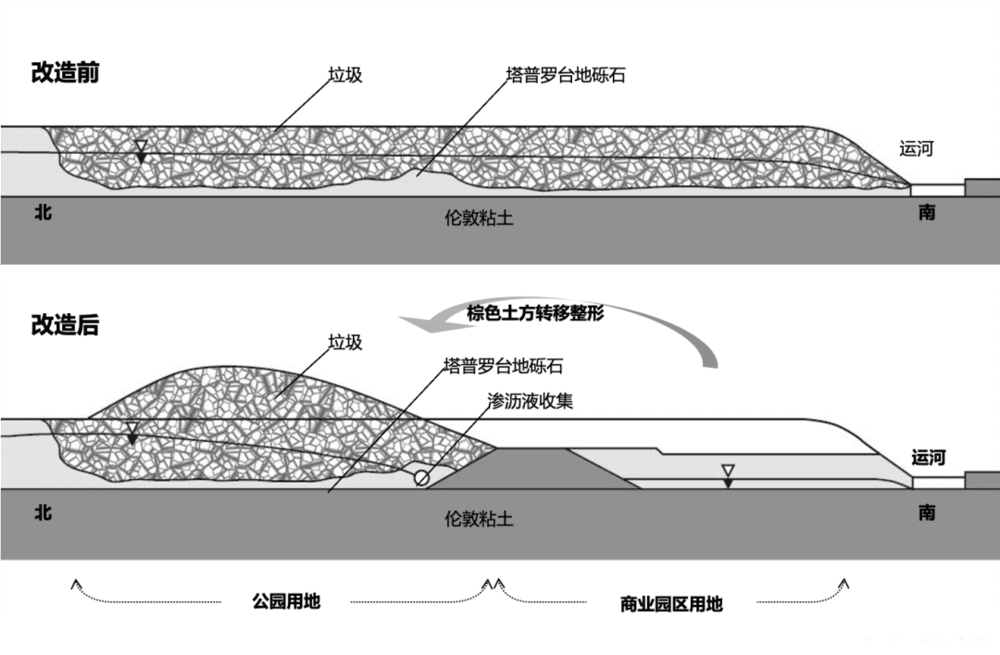

80年代,英国有个特别聪明的项目就是对垃圾填埋场的改造。

这个场地在伦敦市的斯托克利园区。这是改造前,全都是填埋的垃圾。

这是改造之后。南边也就是图的下半部分是一片商住混合开发,北边是一个高尔夫球场。

为什么有高尔夫球场?因为当时地产商想要开发这块地,当地政府就说,你开发可以,但是你要回馈给社区居民一些公共的空间。于是他们就共同决定建一个高尔夫球场。

但在垃圾场上是没法盖房子的,因为这些垃圾在不断地降解,所以没有非常坚实的基础。而且垃圾一定要在场地内解决,不能运出去。

于是,他们把场地南边的一部分垃圾转移到了场地北边,这样南边就露出来了特别坚实的基岩,就可以盖房子了。而场地北边有了这些垃圾土,刚好可以塑造高尔夫球场想要的地形,高低起伏,相当于用这些材料做一个创作了。

先修复好了再设计?还是同步进行?

当然,他们能做到这一点的前提是,在改造过程中,前期的垃圾处置和后期的景观设计是同步进行的。

所以,2009年我回来读博士的时候,就想要大力推进污染修复和景观设计之间的有机结合。于是,我去环境学院请教了一个特别资深的老师,我就问他,怎样能让修复跟景观更好地结合?

没想到老师特别直接地反问我,我们为什么要结合?我们没有必要结合,要不然就是我修复好了你来设计,要不然就是你设计好了我来修复。

当时一下子给我问懵了,我就想,我要怎么回答这个问题呢?但我特别感谢这个老师,因为后来我的博士研究就非常想回答这个问题。

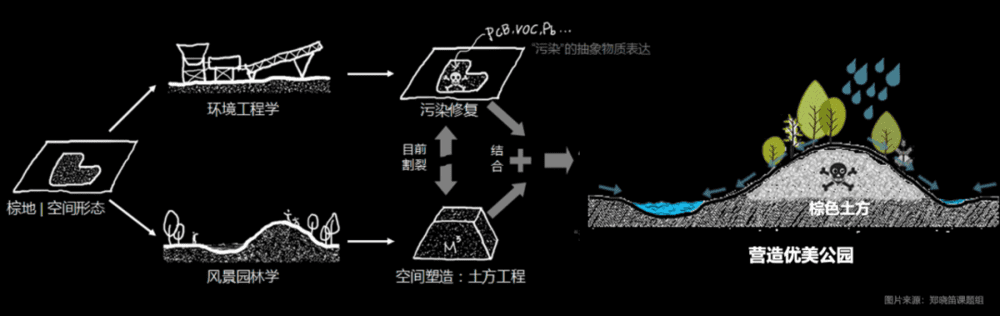

后来,我找到了一个结合的“抓手”,就是场地里面承载了污染的“棕色土方”。

▲ 棕色土方 图片来源:郑晓笛课题组

“棕色土方”就是指棕地中含有(或潜在含有)污染物的土壤及其他类土状物质,包括污染土壤、矿渣、尾矿、垃圾土、焚烧灰烬等。因为污染的修复是针对棕色土方的,与此同时,它还是景观设计里塑造地形的最核心的材料。所以我们要共同地识别出棕色土方,并且共同应对。

“我脚下的这块地有风险吗?”

我跟高中同学聚餐的时候,他们并不是特别关心我怎么做设计,但是一听说我是研究棕地的,第一个问题就会问:你研究棕地的呀,那我们家房子买在哪哪哪,你看看这块地有没有什么问题?

其实这是个特重要的问题。我们确实得了解一下,自己生活的这块土地之前是做什么的,有什么污染风险。

这也是所有棕地项目进行开发再造的第一步,就是勘测土壤里面的污染。因为前期不同的用地类型,它的特征污染物是不一样的。比如石油加工业,场地里可能有挥发性和半挥发性的有机物,有重金属和石油烃。

了解了前期用途后,要再追问一步,开发过程中,场地的污染修复是否符合要求。

我们既要有所知,但又没有必要无谓地恐惧,因为现在已经有很成熟的工程技术可以将污染进行修复以达到目标值。

四、棕地改造的经典案例

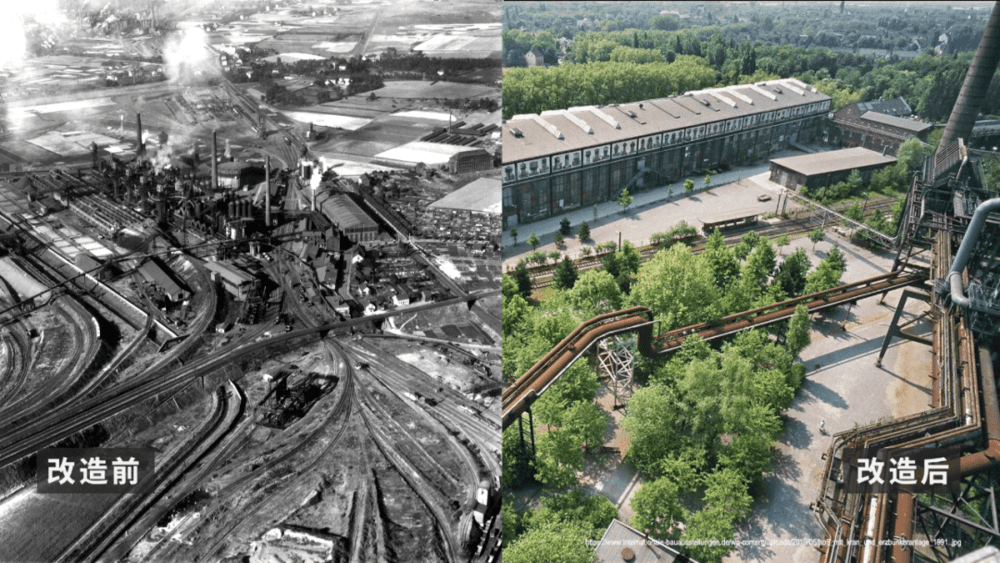

我们可以看一个经典的案例,德国鲁尔区棕地改造而来的北杜伊斯堡公园。

▲ 德国北杜伊斯堡公园

鲁尔区曾经是德国最重要的重工业地区,上个世纪开始逐渐衰败,很多废弃的工厂面临改造。废弃的泰森钢铁厂就被改造成一个公园了。

这个项目是1989年启动的,设计师是德国当代最著名的风景园林师彼得·拉茨,他在做这个竞赛的时候,已经执业了十几年了,很资深。但是后来我问他,您当时刚到这个场地做设计的时候是什么感觉?

他说,我觉得这太难了,那么多工厂的构筑物,又有管网。哪个拆,哪个不拆,哪个留,哪个不留……这个场地还有它的价值,有工业遗产,但它看上去又很破败,到底要怎么做呢?

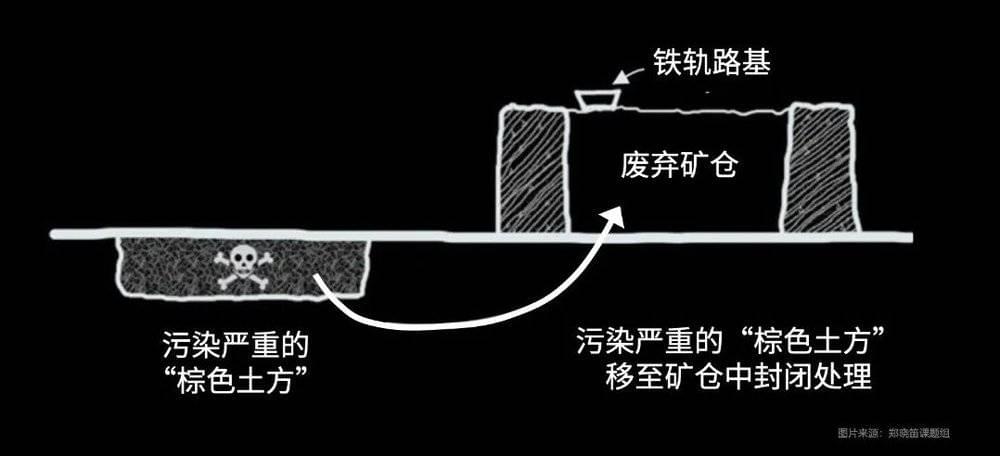

在这个项目里,我们首先要关注的,其实是污染土壤到底该怎么办。

把它运走吗?前面已经提到过了,那肯定不行,那就在别的地方产生了一个新的棕地,把污染转嫁了。

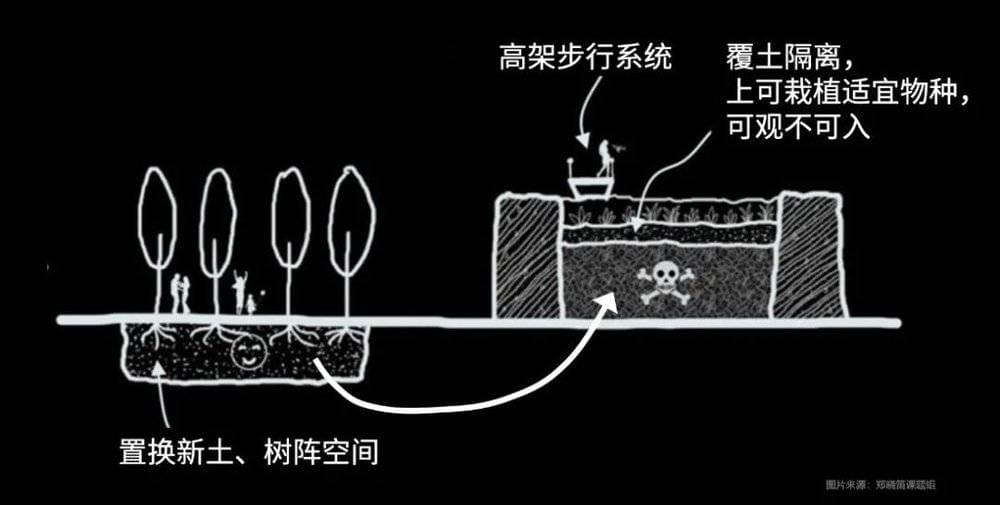

他们的做法是把场地里这些污染严重的棕色土方进行了一个位移。因为场地中有很多原来用来放矿的混凝土墙,有一米厚,隔绝污染的效果很好。他们就把这些污染严重的棕色土方放到这些矿仓里。

然后在上面进行了一层覆膜,再往上放了种植土,种了一些用作景观修复的植物。

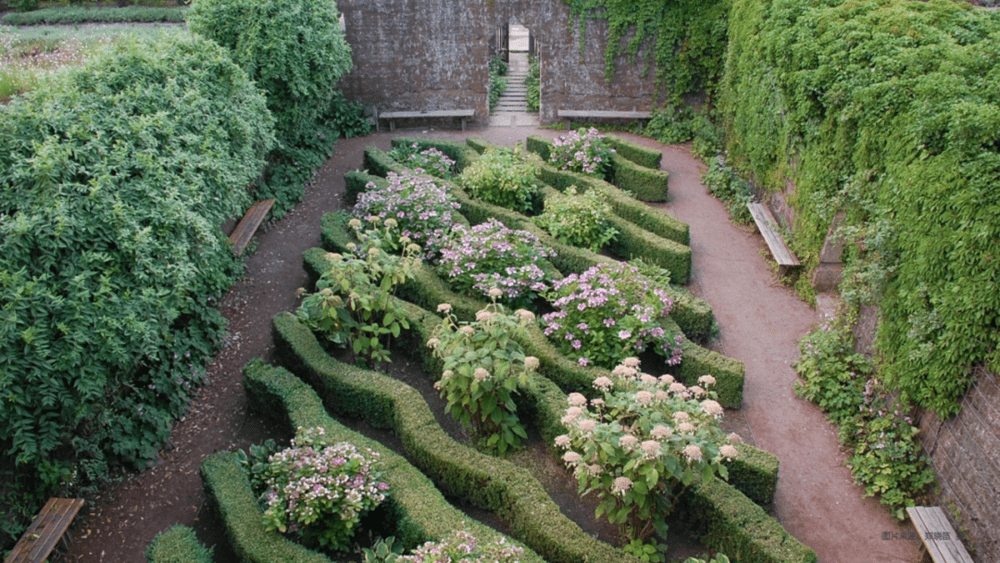

最后呈现出来的就是这个效果了。

大家在看这张照片的时候,会不会觉得好奇:一个改造完的公园,为什么有一些植物看上去这么荒,好像自然生长的野草一样?

这里面涉及一个挺重要的概念,叫作工业自然,也是在这个项目里提出来的。

当时鲁尔的这些场地在改造的时候,德国的生态学家进行了一个勘测,发现一个很有意思的事情,这些场地几十年没人碰,但里面的生态物种丰富性远高于外面的场地,而且因为原来有很多矿石从别的地方运过来,混了草籽,所以相较其他场地有更多的更丰富的物种。

后来他们就意识到,棕地里这些看起来挺荒废的植物,其实是自然在进行自我修复,这样的工业自然是应该被保留的。但与此同时,我们也要去营造这种宜人的给大家使用的园林空间。

走到这样的场地里,最震撼的是这些远远超乎我们人体尺度的工业的构筑物。在杜伊斯堡不远的埃森关税同盟,原来也是一个煤矿工业区,照片中的红色建筑就是原来的焦化厂。这个水池到了冬天会变成一个滑冰场,是社区居民特别喜爱的空间。

▲ 埃森关税同盟煤矿工业区

在这类场地改造的过程中,大家也意识到,这些建筑物其实是人类工业文明特别重要的载体,它们现在被保留下来,是我们的一段记忆。

另外一个特有意思的改造是,彼得·拉茨他们跟脑筋急转弯似的,在这地方还做了一个儿童游戏场。从滑梯这边滑下去,再穿过一米厚的混凝土墙滑出来。

我去的时候就特意滑了一下,想体验一下到底是什么感觉。在金属滑梯里面滑的时候,虽然眼睛看不见外面,但其实是有光感的,所以我在滑过这个混凝土墙的时候,就明显感觉到里面一暗。

我觉得我们对空间的感知特别有趣,虽然看不到这个墙,但是你知道你在滑过它,你还知道它到底有多厚。

同时他们也把原来的炼钢高炉改造成了观景平台。

我去的时候有个鲁尔本地的德国女士陪同。她特别感慨地指着远处的天际线说,你能相信吗?我们眼前所看到的一切,所有的地形、所有的工厂,没有一点是自然的,全部都是我们人类工业文明的痕迹。

“只要绿了,棕地就干净了?”

当然,在这儿还得指出来一个有可能存在的误区——我们眼前这片场地变成了绿色,是不是就代表场地已经修复干净了呢?其实不是这样的。

刚才说到工业自然,有一些植物是很先锋的,换言之,植物其实比我们坚强多了,可以在有污染又贫瘠的土壤上生长。但人就不一定了。所以我们想知道这个场地是不是真的干净,只能通过科学的监测,不是简单的“变绿”就表示它是健康的了。

杜伊斯堡公园是上个世纪90年代开始改造的,但是到现在,它的场地里仍有一大片没有对公众开放,因为他们现在还没有足够的资金和条件把它治理好,所以暂时先把它封在那。公众进去的时候也可以看到这个场地还处在修复过程中,这很正常。

同样的,上个世纪70年代,美国的西雅图煤气厂公园项目,把一个煤气厂改成了深受大家喜欢的湖边公园。

▲ 美国西雅图煤气厂公园

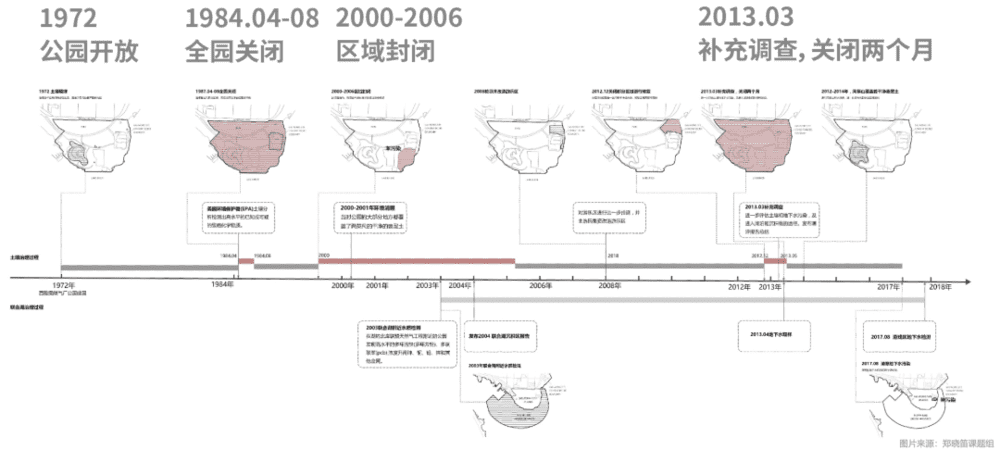

这个项目真的是命运多舛,1972年公园开放了,1984年的时候一监测,发现滨湖的淤泥里又有污染了,所以封闭起来治理。到2000年,又发现了局部污染,局部封起来进行治理。2013年,补充调查,关闭两个月,又进行再治理。

所以对于棕地修复的项目,我觉得要有一个科学的客观的态度,它需要长期的监测,如果必要的话,就把它封起来,重新修复。

我经常会看到一些新闻的标题,说某些项目经过改造“焕然一新” “短时间内华丽转身”……但其实对于棕地的项目,我们求的不是快,而一定要是科学的、合理的,真正让场地对人类和环境没有风险。

五、中国有多少棕地?

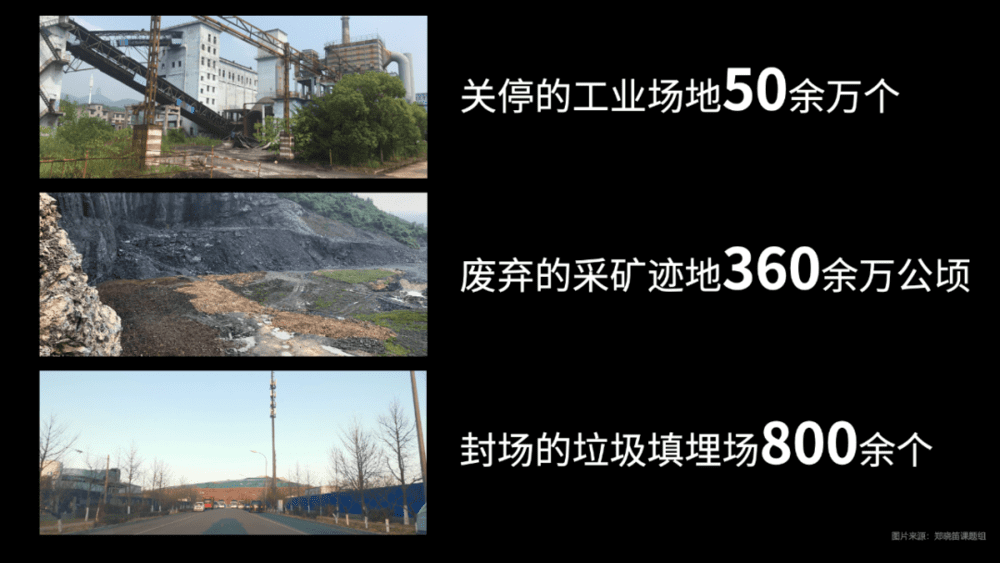

我经常被问到的一个问题就是,中国到底有多少棕地呢?这个问题还真挺难回答的,所以我们课题组就去收集了很多数据和资料。

就目前的统计来说,国内已经关停的工业场地有50余万个,废弃的采矿迹地360余万公顷,面临着封场的垃圾填埋场大概有800多个。因为大部分的填埋场都是上个世纪90年代建的,这些年它们逐渐被填满,就必须得去被封场和改造。

既然没有一个特别官方的统计数据,我们课题组就想尝试识别一下,所以也特别感谢国家自然科学基金委的支持,我们就申请到了科研课题。我们通过人工解译和人工智能识别的方式,尝试去对卫星遥感影像图进行识别,将棕地分成不同的类型,再结合这个城市的数据,包括谷歌地图上的功能,进行判断。

这是湖北省的黄石市我们尝试识别出来的结果。黄石是一个资源枯竭型城市,图片里的每一个棕块,其实都是一个棕地,比如这种成片的采石场,东钢的钢铁厂,还有像黄石的国家矿山公园。

▲ 湖北省黄石市棕地群

这些资源型城市在最开始是因为有矿、有厂才建的城市,而这些场地往往处在城市非常核心的位置,被废弃以后,对城市的未来会起到特别大的影响。

黄石这个矿山公园我们去现场看过,真是很震撼,它曾经被称为“亚洲第一天坑”,深度达到了400多米。

面对这样的城市,我们再去思考的已经不是以前的山、水和城之间的关系了,它其实是山、水、城和棕之间的关系。

像黄石这样的资源衰退型城市在中国有67个,每一个城市都有自己最主导的矿产资源。

我们也会去这些城市的现场看。这是我们当时去唐山的陡河工业带考察。图片左下角是我们的调研团队,所以你可以想象,这个场地的面积之大。

这样的场地都是成群成片分布的,我们就把它们称作棕地群。这样的棕地群其实既是一个挑战,也是一个机遇,因为我们突然就有了成群成片的场地有可能成为城市未来重要的绿地系统。

当然这样的工作不是只靠一己之力,也不是靠一个专业就可以去完成的,需要环境工程和风景园林设计专业的合作,还需要重要的政策支持。其中,《中华人民共和国土壤污染防治法》是2019年1月1号实施的,这是特别重要的一个推动。

六、棕地与我们的故事

去年年底,我们团队特别有幸受邀参加了第九届深港城市建筑的双城双年展,在最后展览要结束之前,我们就办了一个叫“棕地故事”分享会。

我们其实当时挺忐忑的,因为棕地这个词还是挺生僻的,而且又很学术,我想可能很多人都不感兴趣或者不了解。

但是特别意外,到我们现场分享的,不仅有做过这类项目的规划设计人员,做了一个PPT到现场分享。还有父母带着小朋友来。还有居民就说,我以前的家乡就在长江边的棕地上,以前看到的场景是什么样。

这其实对我们有很大的鼓舞,说明大家对这件事情还是很关注的。

展览是会结束的。我们的展场上面种的全部都是有修复功能的植物,在最后,我们就请大家任意地选择他们相中的植物,把它们带回家,希望这个生命可以像棕地再生的理念一样,随着大家回到各自的地方,继续地生长。

我的学生曾经问过我一个问题,老师您希望棕地消失吗?

其实这个问题还是很有深意的,一方面这样的场地很有挑战,我们肯定希望能够更多地治理它们;但另外一方面,学生想的可能是,老师,这是你的研究领域,棕地是要消失了,您怎么办呢?

我觉得这个事,它可能得换一个角度来想。我们可以去思考现在的城市建设与棕地的关系。

我们现在在报告厅里面所用的电,就要采煤,要有发电厂。我们住的房子,我们工作的地方,都要从这些采石场里去采掘原料,在这个过程中就必然形成了尾矿,形成了矿坑。

产品在我们使用过后,就会被扔到垃圾填埋场,可不仅仅是你眼前所见的这个垃圾桶。那么这些垃圾场或者焚烧厂,在未来封场了之后该怎么办?

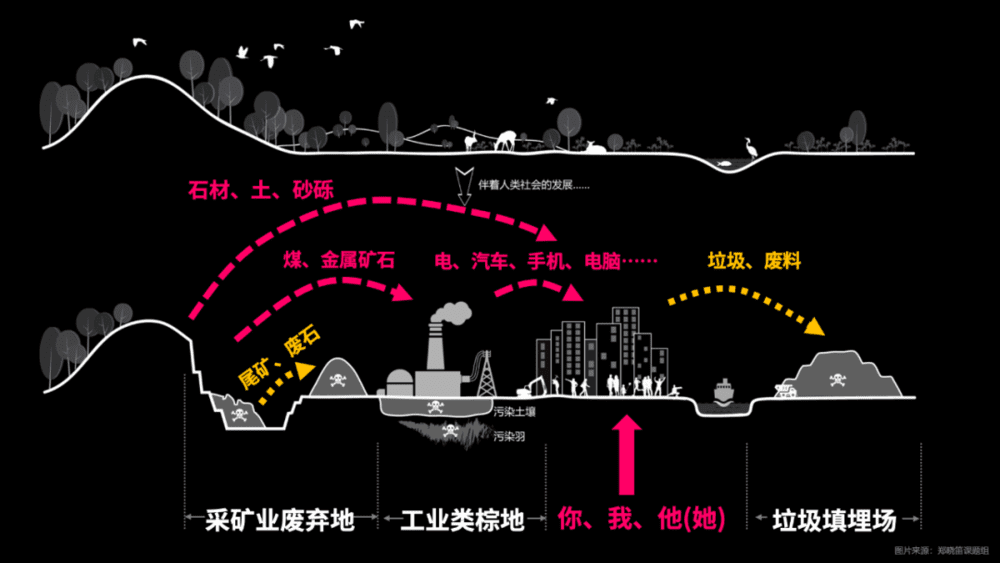

如果我们来看这个过程的话,所产生的也就是我今天在开场的时候跟大家分享的三类最主要的棕地,采矿业废弃地、工业类棕地,还有垃圾填埋场。

所以,棕地本身跟我们每一个人都是紧密关联的,我们每一个人都有责任和意愿,去更多关注这样的场地。

最后我也要特别感谢我的团队,学生们用团队所有人的照片拼成了一个“棕”字。

其实大家的意愿是我们最后要共同努力,把这些有挑战的、有污染的、被废弃的场地,重新改造成绿色的、生机盎然的、更加可持续的具有新的功能的场地。

谢谢大家。

感谢王明睿、隋琛、宁芸司对演讲的帮助。

本文来自微信公众号:一席 (ID:yixiclub),演讲者:郑晓笛(清华大学建筑学院长聘副教授)