本文来自微信公众号:一席 (ID:yixiclub),讲者:宋念申(清华大学人文与社会科学高等研究所教授),策划:恒宇啊,题图来自:视觉中国

我问她,你后来和在平壤的婆婆和小姑子还有联系吗?她说见过一次,一开始还写信,后来联系逐渐就中断了。

这个时候我突然意识到边界的另外一种含义。我们往往说国家把边界强加在人、家庭和社区之上,但其实个人和家庭在面对这些边界的时候并不是全然无助的,他们会有自己的选择。

在边界理解中国

2023.4.22 北京

大家好,我叫宋念申,是清华大学的一位历史老师。我研究的是近现代东亚的历史,特别关注边疆、民族和国家的议题。今天我想跟大家分享的话题是边界和流动人群。

我从小生长在北京,没有去过边界,我想象中的国境线就是地图上告诉我们的那样,是一个很整齐的细线,任何人不能随便跨越。

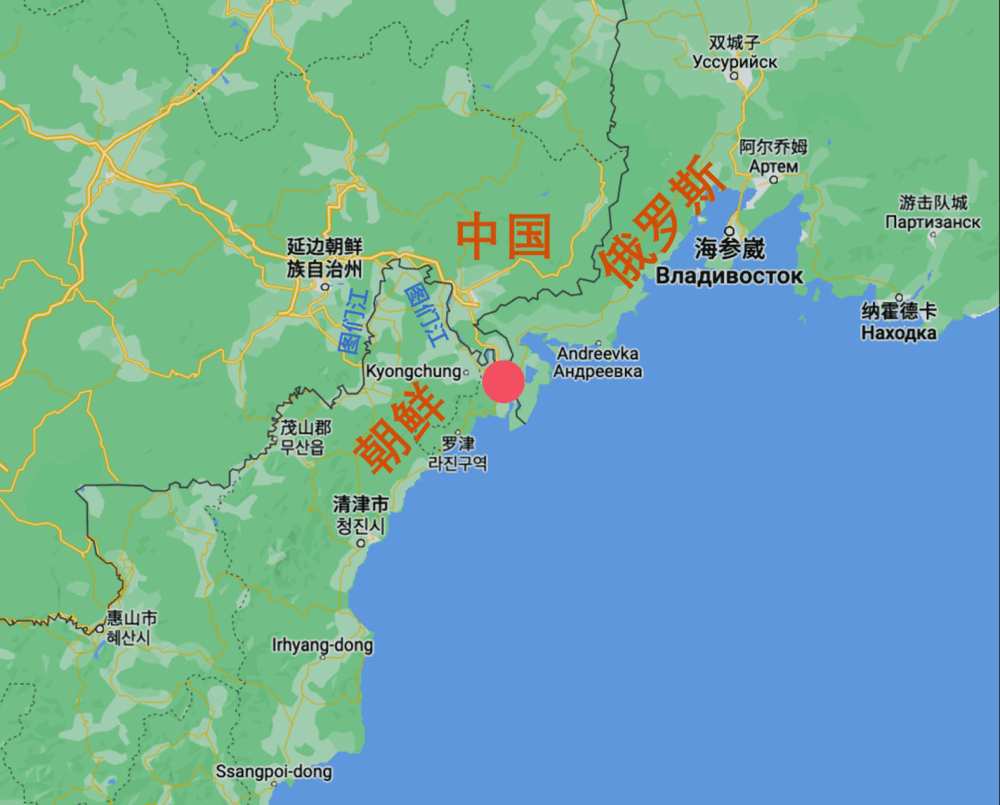

20年前我第一次来到中国的边界线,是在吉林省珲春下面的防川。珲春是延边朝鲜族自治州的一个市,我去了那里的一个很著名的景点,叫作“一眼望三国”。

这是中国最东边的一个哨所,从这个哨所向东望去,看到的那条流动的江就是中朝的国境线之一,图们江。

在这条江的右手边是朝鲜的豆满江市,左手边是俄罗斯的哈桑镇,我们看到的这条铁路桥是连接朝鲜和俄罗斯的陆地的很重要的一个桥梁,它位于离图们江入海口大约15公里的地方,顺着河流再往前就是日本海。

历史上这里发生过很多非常精彩的故事,也发生过很多矛盾冲突。我今天想讲的是跨江、跨界的一群人,他们是中国的朝鲜族。

谈到中国少数民族的分布,社会学家费孝通先生有一个很著名的论断叫作“大杂居,小聚居”。中国朝鲜族可以说是百万人口以上规模的少数民族里,最晚形成小聚居的,至今不过百余年。

朝鲜灾民偷垦延边荒地

我们先来了解一下当年朝鲜人是如何跨过图们江来到延边,以及由此引发的一系列有关人民和土地的争议。

在1860、1870年代,朝鲜北部发生了连年的灾荒,那里的农民迫于生计,纷纷冒险偷越过中朝边境,来到图们江的北岸。他们有的去了俄罗斯那边垦荒,有的就来到了今天吉林的延边。因为清政府在东北实行了200多年的封禁政策,所以那里的土地非常肥沃。

▲ 图源:《间岛写真贴》

这些人一开始是偷偷地来,比如早上过来,种点地晚上再偷偷地回家。因为江禁比较松弛,没有太多的人巡逻,这些朝鲜人逐渐地就开始春季过江来偷垦,秋季收获了再回去。

到了1880年左右,零星的偷垦发展成了大规模的越垦,在江北收获的粮食成了边民重要的食物来源。

这个时候因为受到俄罗斯扩张的地缘政治压力,清朝政府也开始转换实行了200多年的封禁政策,开发东北,移民实边。

清朝的官员这时才发现,原来在图们江沿岸的地方,已经有了几千名朝鲜人在那里定居偷垦,于是怎么处理这些朝鲜人就成为了一个很重要的问题。

根据两国的边界政策,所有被发现偷垦或者越境的人都应该被遣送回国,但是清朝的边疆大臣有了一个新主意。

当时的吉林将军铭安和边务大臣吴大澂提出,既然要移民实边,这些朝鲜人已经在这儿开垦了很多年了,不如我们就把他们留下来。所谓“既种中原之地,即为中原之民”,他们既然到中国来垦荒,不如就把他们视作中国的臣民。

而且他们参照了一个超越边境管理法令的、更高的政治原则,就是我们熟知的“天下”原则。

既然朝鲜是清国的属国,那么这些朝鲜的子民也是“天朝赤子”,我们把他们留下来,给他们一定的时间,让他们“易我冠服,遵我政教”。

什么叫“易我冠服”呢?在清朝的语境下,很明显就是要剃发留起辫子,穿上清朝的服装,然后给清朝政府纳税。

朝鲜人当然是不愿意剃发易服的,因为朝鲜王朝一直把清朝看作一个入主中原的蛮族。但是他们又强调说,希望天朝开恩,能够让他们留在这里继续耕种。

当朝鲜的官员到江北来要把他们刷还的时候,他们还向这些官员辩解,说他们越过的那条江其实并不是所谓的界江图们江,而是朝鲜语中的豆满江。如果这条江不是中朝的界江,他们耕种的也就不是中国的土地,由此引发了一场长达几十年的边界争端。

同时他们对于剃发易服的政策也有自己的对策。比如他们会出钱请一个汉族的农民去领地照,当作地主,然后他们名义上是汉族人的雇农,继续在这个土地上耕作;或者是让家里的一位长者一个人剃发编入清朝民籍、换取土地权益。

总之他们为应对边界的管理采取了一些非常灵活的办法,地方官员则对此默许。这种情况一直维持到清末民初,此时延边地区的朝鲜人增加到了近30万。

寻找朝鲜人最早的中国落脚点

我第一次到珲春时对这段历史并不清楚,只是隐约觉得这条江划分了三个国家,却又好像没有真正阻隔人的流动,觉得很有意思。后来当我有机会去美国读书的时候,我就选择了这段历史作为我的研究题目。

后来我几乎每年都要回到延边去做田野调查,收集资料。这张照片是我2010年夏天去延边的时候拍的。那时我在寻找朝鲜人最早渡江开垦的地方,后来发现这个地方在今天的龙井市,一个叫开山屯的小镇。

▲ 延边龙井市开山屯镇

当时这个小镇比较荒芜,很多农村的青壮年劳力都已经外出打工了,这些朝鲜族青年要么去韩国打工,要么来到中国的沿海大城市,所以显得有些空荡荡的。

穿过小镇火车站的铁轨可以看到一个交通旅社,我拍了这张照片是因为旅社外挂着一条横幅非常有意思,用汉文和朝鲜文写着“牲畜越境,请勿擅自处理”。

然后再往前走一点,就来到了国境线。这张照片看起来好像特别不像国境线,因为它既没有森严的铁丝网,也没有界碑,也没有巡逻的军人。它看上去就像一个很普通的江景道,在咱们这边修得非常漂亮,有石质护栏,路边还种满了鲜花。

那个时候是夏天,开山屯正对的那段图们江比我前面在珲春看到的要窄了很多,江水也非常浅。

看到这样的场景,再结合刚才我看到的标语,我一下就明白了这条江对于当地人来说意味着什么。

它只是当地生态系统的一个非常小的组成部分,飞鸟走兽可以自由地穿梭于这条江的两岸。如果一个牲畜,比如一头牛觉得江北边的草更新鲜,它就会渡水来到江北吃草,如果江南的草更茂盛,它也会很自然地蹚水到南岸。

既然动物如此,人也是如此。实际上在很多清朝档案里,我看到这条江根本就没有成为限制边民的一条绝对界线,很多案件写到朝鲜人过来伐木、采参、做生意等等,这对于他们来讲是一个非常自然的行为。

当跨界不再自然而然

但是在19世纪末到20世纪初,这样一种跨界行为有了不一样的含义。因为那时正处在一个重要的转型期,不但清朝,还有朝鲜、日本,以及新扩张到这儿的俄罗斯,都面临着一个对国家和边界重新定义的问题。

我们都知道19世纪末20世纪初,经过甲午战争、日俄战争,整个东亚的地缘政治格局发生了巨大的转变。在这种背景下,图们江也就成为了搅动整个东亚格局的一个冲突焦点。

▲ 图源:《间岛写真贴》

其中最有意义的一种转变,是从帝国或者天下国家向民族国家转型。从领土和人的意义上来讲,就是从过去的以皇权为中心转变成以领土为中心的国家。

土地变成领土,它就必须要是排他性的,只能由一个国家所领有,不能有缓冲,中间不能有缝隙。对于人也有新的规定,以前我们可以模糊处理的比如“天朝一家”“天朝赤子”这种话语已经不适用了,所有人必须要以国籍法来限定一个准确的国籍。

这是对于领土和国籍的一种新认定。这种认定对那些跨境游走的边民提出了一个非常大的挑战,国家不再允许他们保持过去那种比较自如和自然的流动状态。同时,边民的流动也给国家的治理提出了一个非常大的问题,其中就包括怎样认定这些跨界的朝鲜人的身份。

实际上从边民角度来讲,他们最乐于游走在几个国家之间的缝隙中。我在档案里看到一个很好玩的故事,是一个关于朝鲜木材商人的案件。这个木材商犯了点事,清朝的执法部门需要跟俄罗斯和朝鲜协商怎么样去处理这个案件。

▲ 龙井市 图源:《间岛写真贴》

在清朝的档案里,他的名字有时写成帕克,有时写成卜克。为什么这么奇怪呢?因为在跟俄罗斯交涉的时候,他们用俄语来音译他的姓为Park,也就是朝鲜人里面非常常见的一个姓——“朴”。

这个朴姓的商人,本来是跟一个东北的中国商人一起合作木材生意,后来出了点纠纷,他就跑到了俄罗斯境内,然后加入了俄国国籍,这样他就可以逃避清朝和朝鲜的法律制裁。

清朝的诉状里说这个人是个奸民。他不但抛弃了他的朝鲜国民身份加入了俄籍,还在海参崴娶了一个日本老婆,所以这个人在国家看来就是一个奸民。

实际上,大部分在中国东北和俄罗斯远东地区居住的朝鲜人,都有意无意地使用了这种保持身份模糊性的策略,这样使得他们的利益能够获得最大的保证。

当然,不是所有人都如此,比如精英、知识分子们有另外的选择。延边在20世纪上半期的时候,成为了朝鲜民族主义运动、独立运动的一个非常重要的发源地,有很多知识分子在延边组建学校、组织义勇队进行抗日武装斗争和文化斗争。

有一部分朝鲜人加入了中国国籍,参加了中国的抗日队伍,东北抗联里很大一部分是朝鲜人。

同样有另外一批精英认为朝鲜的未来在于跟日本合作,所以他们加入了日本国籍,与日本帝国主义一起在中国东北剿杀他们的同胞。最著名的就是曾经担任过韩国总统的朴正熙,他就是在东北加入了日本帝国主义的军队,然后和比如金日成所在的军队作战。

这些朝鲜精英后来回到朝鲜半岛后,也就把这种政治分界带到了自己的祖国。1945年以后,朝鲜半岛很快就变成了南北对立的两个国家。三八线不但是一个物理意义上的国境线,也是两个不同的朝鲜流动群体政治选择的分界线。

中国朝鲜人的身份问题

回到在中国境内居住的朝鲜人的国籍问题。在“九·一八”事变后一直到日本战败前,这暂时不构成特别重要的问题,但是日本投降以后,朝鲜人的国籍问题再一次浮现出来,成为了一个需要解决的问题。

这个时候国共两党对于朝鲜人的国籍认定,就有了不同的政策。

国民党基本上还是认定在东北的朝鲜人为侨民,就是侨居本国的外国人,最终他们是要回到自己的祖国的。中国共产党则采取了另外一种更为灵活、宽容的政策,允许在东北的朝鲜人自行选择国籍和去留。

共产党的政策其实并不是在一九四五年才开始的。1928年党的六大就通过了一个非常重要的,关于中国少数民族和革命之间关系的文件,当时就认定“满洲之高丽人”是中国革命的一个重要组成部分,是中国境内的少数民族,这样的认定基本延续到了二战之后。

在东北解放的过程中有一个非常重要的举措,土改。我们知道朝鲜人过江来最重要的目的就是为了能够有饭吃,需要耕种土地,但他们没有土地所有权,除非他们选择加入中国国籍,土地改革极大地鼓励和激励了他们选择留下来。

那个时候很多朝鲜人已经在中国居住了两代甚至三代,家园和故国之间有了较为明确的区分,超过百万的朝鲜人最终选择留在了东北。1952年在延边成立了朝鲜族自治区,后来改成朝鲜族自治州,这是我们国家最早的少数民族自治区域之一。

在这几十年里,对于中国的朝鲜人的定义发生了很大的变化,从天下秩序里的所谓“亦天朝赤子”,到后来几大帝国之间的争夺中把他们定义为可以入籍或者不入籍的外国人,一直到50年代正式成为中国少数民族中的一员,中国朝鲜族。

我们看到,实际上不但是国家在管理和定义这个群体,这个群体也塑造了国家的形态。所以我的一个基本观点是,对于国家和边界的关系,我们一般会想到是国家主导制造了边界,但有时候划界这个过程也反过来塑造了我们今天所知的国家和民族。

如果没有中国朝鲜族,那么中华民族也不是今天我们所看到的这个样子。正是有了这样一个划界的实践,我们的中华民族共同体才有了非常具体和丰富的含义。

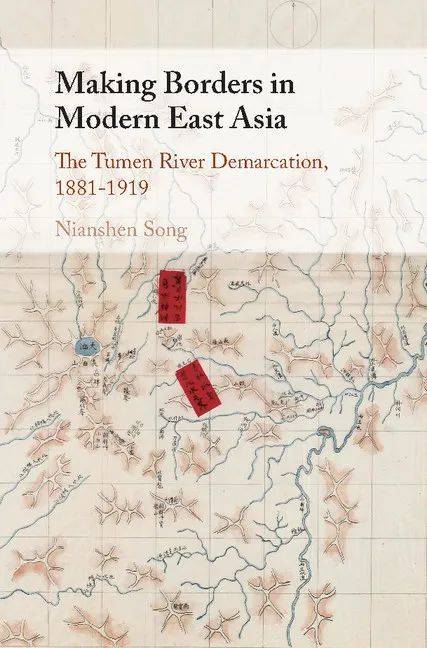

我后来就把我在边境的田野调查糅合在了历史研究里,出版了我的第一本书《制造现代东亚边界》,2018年由英国剑桥大学出版社出版。

朝鲜族车奶奶的跨界人生

在这本书写完之后,我开始关注下一个研究题目,延续了我对中国朝鲜族这个群体的关注,只不过我把关注的焦点从农村转到了城市。

我关注的是沈阳的一个小社区,叫作西塔。为什么叫西塔?因为最早是清朝的皇帝皇太极下令,在沈阳四周建设藏传佛教的喇嘛塔,这个塔在西边,所以这个地方就叫西塔。

今天它是中国东北最为重要的,也是人数最多的一个朝鲜族城市聚居区。它非常繁华,吸引了很多韩国的投资,曾经一度被叫作“小首尔”,或者是“沈阳的韩国城”。

在调查过程中,我不但要去找档案资料,也采访了许多朝鲜族老人,请他们聊聊自己跨越半个多世纪的经验,我听到了很多精彩的故事,其中给我感受和触动最深的是车奶奶的故事。

车奶奶1927年出生在朝鲜的新义州,新义州就在中国辽宁的丹东的对面,隔着鸭绿江相望,她小时候也来过丹东。

16岁那年,为了躲避日本人对朝鲜女孩的所谓“招工”, 车奶奶离家出走,搭火车顺着南满铁路一路来到沈阳,在奉天火车站下了车。

因为西塔离奉天火车站非常近,当时很多来沈阳求生的朝鲜人都选择到这里,所以在20世纪二三十年代就逐渐形成了一个朝鲜人聚居区。

车奶奶也住在了西塔,她上过中学,找到了一家日本公司上班,很快就把全家都从新义州接到了沈阳。1945年朝鲜光复,很多朝鲜人都选择回国,但车奶奶没有回去,因为那个时候她已经结婚了。

她嫁给了一个出生在沈阳的朝鲜人,一位姓李的医生,两个人感情非常好,他们在50年代生了三个女儿。因为生的都是女儿,车奶奶的婆婆就有点不高兴了,觉得她怎么不给我们家生个儿子,所以就不太喜欢她了,这是车奶奶她跟我讲的。

1962年的时候,她的婆婆和小姑子就回到了平壤,那个时候还可以选择再回去。回到平壤以后,她的婆婆就不断地写信,敦促她唯一的儿子也回平壤住。

后来儿子拗不过母亲,车奶奶就说你先过去看一看,我先留在这,好的话我再过去。可是过去了好几个月,也不见丈夫回来,所以车奶奶就有点着急了。

她说我那个时候年轻,也不怕,我就跟单位请了一个星期的假,也没说干什么,就想偷偷地去平壤看一下是怎么回事。她也没有申请护照或者签证,就跑到了丹东。

她说我是新义州人,对那里很熟,到了丹东,然后沿着鸭绿江往上游走,走到山里的时候,有一个地方水比较浅,江的中间有一个沙洲,这个沙洲属于朝鲜的领土,我可以蹚水过去,到那个沙洲上再坐船到对岸。她就这样一路跑到了平壤。

到了平壤她发现事情比她想象得严重多了,因为婆婆看上了一个29岁的朝鲜姑娘,为了生儿子,就让她的丈夫一定要娶这个姑娘。

车奶奶在他们家待了好几个月,关系一直非常紧张,也非常不高兴。后来她一咬牙一跺脚,跟丈夫说,“你娶她吧,我回中国了”。

她说因为我是偷渡过来的,所以也只能偷渡回去。那个时候已经是冬天了,11月份的时候,她趁着一个夜晚到了新义州,请认识的人用一条小船把她送到鸭绿江铁路桥的中间,然后她就摸着桥墩子一点一点地蹚着水过来。她后来回忆说:“费劲呐,被抓住可不得了。”

在从丹东回沈阳的一路上她就在想,丈夫指定是不会来找她了,但是当她回到家一推门,发现丈夫正在家里等着她呢。原来丈夫听说她跑回中国了,自己也是不忍心,于是就从长白那里偷渡了回来,反而比她先到家了。

第二年他们的第四个孩子出生了,这次是一个男孩。

我问她,你后来和在平壤的婆婆和小姑子还有联系吗?她说见过一次,一开始还写信,后来联系逐渐就中断了。

这个时候我突然意识到边界的另外一种含义。我们往往说国家把边界强加在人、家庭和社区之上,但其实个人和家庭在面对这些边界的时候并不是全然无助的,他们会有自己的选择。

就像车奶奶一家,她选择跨过还是不跨过这条边界,就意味着她选择加入哪样一个家庭。她的跨界和不跨界的行为同时也在塑造这条国境线的社会含义,这点是我前面做边界研究时没曾想到的一层微观的意义。

怎样理解边界?

到底我们应该怎样去认知和理解边界?

我先问大家一个问题,大家觉得中国是什么形状的?你们脑子里可能直接就反应出来,中国像一只雄鸡。

但是,雄鸡这样一个形象实际上是我们学到的,而不是我们能够亲眼看到的。如果我们站在太空看地球,看我们这块欧亚大陆,我们是看不见那些边界线的。

即使你绕着中国的边界线走了一圈,你也不会形成一个经验性的感受说我们的国家像一只雄鸡。因为我们目力所及的只不过是一个很小的范围。中国像一只雄鸡这样一个概念,是现代国家告诉我们的,我们是通过书本的教育而习得的。

从这个意义上来讲,其实地图并不是一个国家形状的客观反映,反而是它塑造了我们对于国家形状的理解方式,制图学的语言框定了我们对于国家的理解。

两国的边境可能会荒无人烟,也有可能熙来攘往,无论如何,地图上那条刚性的绝对的抽象的断续线在现实中是看不见的。

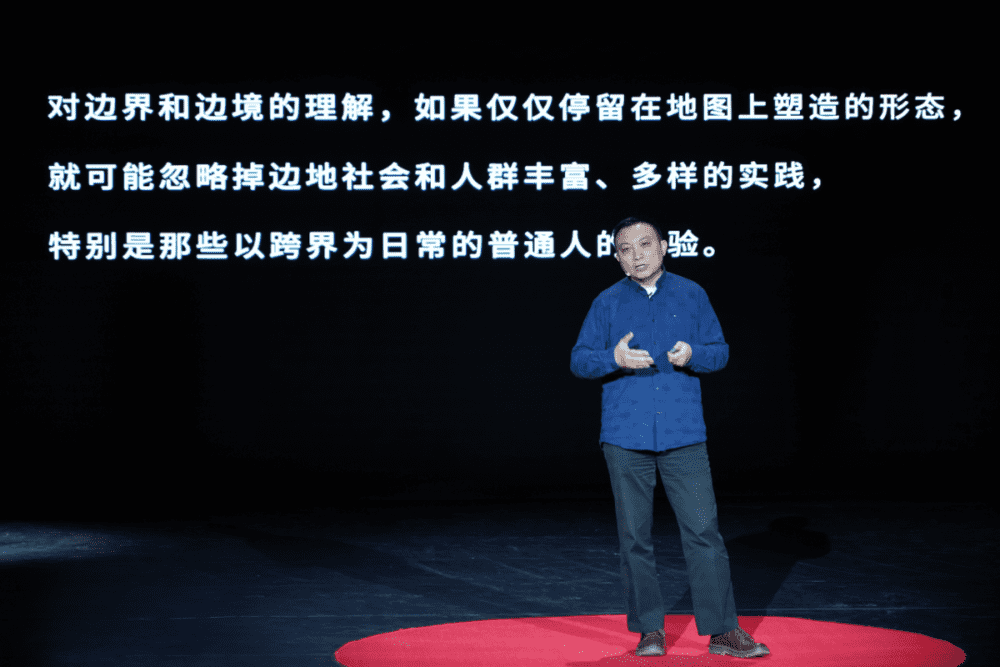

我们对于边界和边境的理解,不能仅仅停留在地图所塑造的那样一种形态。就像我在去珲春之前,我在北京生长的时候,我所想象、理解的边界就是那样一条线。这种理解方式会使我们忽略掉边地社会人群的生态,和他们非常多样的实践。

作为一个书写者,比如我作为一个历史学者,在书写边界时如果我代入的首先是国家的视角,那么我们就会马上忽略掉国家以外的丰富的跨界经验和日常的体验。

当然我们现在有很多方式来弥补这一缺陷,比如我去西塔做田野调查时,很多东西是历史材料不会给我们的,但我们可以通过口述的方式,去采访获得这些生动的鲜活的资料。

可能很多人会批评,这会使历史研究陷入一种碎片化、只见细节不见宏观的毛病。怎么回答这些问题,我没有现成的答案,但是在我自己的研究和写作过程中,我一定会不断地去追问这些问题,希望能够用我自己的书写找到一个合适的方法,把边界的故事讲好。

谢谢大家。

未标注来源图片由讲者提供

本文来自微信公众号:一席 (ID:yixiclub),讲者:宋念申(清华大学人文与社会科学高等研究所教授),策划:恒宇啊