我叫谢仁慈,仁慈不是笔名,也不是后改的,是我出生后便印在户口本上的真名。我也不知道五大三粗、很讲江湖义气的父亲为何会给我取这个名字,他也许是希望我做一个仁慈的人,但命运对我却很少仁慈,反倒安排了诸多人间苦难。我1996年出生在贵州都匀市的一个城乡结合部,四岁在车祸中失去右腿,妈妈为了救我,也在那场事故中失去了左腿。母女俩同时失去一条腿成为残障者,这或许很惨。但贫穷能把任何不幸放大一万倍,何况我还有一个屡次犯罪常年蹲监狱的父亲。

从童年到青春期,贫穷一路伴随着我,形影不离,在懵懂的少女时期,它带给我的难堪甚至比缺少一条腿还要多。

二十几年来,贫穷和残障一直在反复捶打着我,庆幸的是,我没有被它俩锤废,而是走上了理想中的学术之路。通过高考,我得以走出县城,进入西南政法大学读书;本科毕业后,我成功拿到美国雪城大学的全额奖学金,今年8月还将继续攻读博士学位。

这是我三岁和爸妈过年拍的照片,后来一家三口很少能聚在一起。

可能是事发时年龄太小,我已经彻底忘记自己是如何遭遇那场车祸的。据妈妈说,我是在诊所里害怕打针,所以往马路上跑,没看到正好有一辆大巴车飞驰而来。妈妈在身后紧追,把我从鬼门关上拽了回来——代价是她也失去了一条腿。

那是2000年左右,残障儿童一般都会去特殊学校就读,到了我上学的年纪,妈妈四处求爷爷告奶奶,硬是托人把我送进了一所普通小学,这几乎花光了她在失去左腿前存下的所有积蓄,只为我能接受更好的教育。

学校离我家很远,第一次去上学时,奶奶心疼六毛钱的车票,早上六点半就带着我出发,整整走了一个小时才到。那一天,我才体会到穿假肢走远路有多折磨。我的残肢磨出了水泡,每走一步都钻心地疼。

老师在学校里讲童话故事,小朋友们都不懂美人鱼“每一步都走在刀尖上”有多痛,而我想的是“是不是和我用假肢走路一样痛?”

随着我的身体发育,残肢的骨头不断突破皮肉,白生生地露出来,我只能用纱布包着,咬紧牙关去穿假肢。每天放学回家脱下假肢,红黄交杂的液体总是把纱布染得一片斑斓。

实在走不动的时候,奶奶会背着我走一段。如果天公不作美,奶奶既要戴着斗笠躲雨,又要驮着打着伞的我,别人见了直笑,说她像个捡垃圾的疯婆子。

我4岁出车祸前和家人拍的照片。左边的是我奶奶,右边是我大姑。车祸之后,我童年的照片就很少了。

小学四年级,我终于不用再走路上学了。原因是我爸因为防卫过当捅死了我舅的一个朋友,他被警察带走后,两边为难的我妈也消失了。奶奶因为生气,身体状况一落千丈,没办法再送我上学,便每天给我两块五毛钱坐公交,从车站到家还要再走二十分钟。

车票一张六毛,如果我想坐车回家吃午饭,一天得坐四趟,只剩下一毛。如果中午留校吃饭,我就只能买一块二毛钱的午餐,很难填饱肚子。

奶奶是晚上七点睡省电费、自己挑井水省水费的人,绝不可能给我更多钱。饿到极致,我只能去偷同学一两块钱买东西吃。

晚上回到家也没什么有营养的菜,奶奶做得最多的就是素酸汤,用贵州糟辣椒把白菜、豆芽、豇豆煮在一起,清汤寡水。夏天吃还能解暑,冬天吃简直遭罪。

因为家里穷,我的第一副假肢用了三年都没换过,残肢已经不能适应,腿一放进去就疼。到后来实在不能用了,我只好拄着拐杖上学,走在学校里非常显眼,与同学们格格不入。

小学三年级时的大头贴,那时虽然失去了右腿,不过家还在,照像时依然开心地笑。

我拄着拐杖,穿得脏兮兮的,还偷同学的钱和零食,不止一次被老师批评、被同学疏远,光外号就被起了好几个——谢瘸子、铁拐李、杀人犯的崽。有次上厕所回来,我发现书包被人从抽屉拽出来扔在地上,课本、文具全躺在地上,早上剩下一半舍不得丢的糯米饭也撒了一地。

我妈后来告诉我,某天她偷偷去校门口看我放学,见我面黄肌瘦的,比同龄人都矮,心疼地坐在远远的地方抹眼泪。

2006年左右,爸妈决定离婚,他们两边都不想要我的抚养权。我爸是因为人在坐牢没法养;我妈则是不能要我,失去左腿的她自身难保,根本养不起我。那阵子兵荒马乱的,我被暂时安置在亲戚家。

从亲戚口中得知这个情况后,我悄悄哭了很久,感觉自己像是一颗被抛来打去的乒乓球,给哪一边都是多余的。在亲戚家,我第一次有机会吃到板栗红烧肉,却难过得食不下咽,丝毫尝不出来饭菜的香味。

我小学四年级的证件照,看起来一副桀骜不驯的样子,那时候很瘦,也不爱笑了。

被亲戚们围在一起讨论对策时,大家都在指责我不乖、不该不好好学习、不该偷同学的钱和零食,却没有人问我“你爸爸妈妈离婚了,你伤心吗?”、“你爸爸又去坐牢了,你难过吗?”、“你妈妈不见了,你想不想她?”

爸爸坐牢,妈妈消失,奶奶独自养我的日子持续了快两年。五年级下学期的一天,消失很久的妈妈终于回来了,她在我学校附近开了一家理发店,边挣钱边照顾我。直到这时,我才结束了灰扑扑如流浪狗般到处叼食的日子。

妈妈的理发店位置极佳,离附近的初中、高中都只有十分钟路程。我的整个青春期都在那个小小的铺面度过的,放学后在理发椅旁边的桌子上写作业,晚上就睡在门面的小阁楼上。

这是我妈妈开的理发店,是我从小学五年级一直住到高中毕业的地方。

然而,每次一到开学的时候,所有美好又会因为钱的问题瞬间破灭。我妈和我姑总是会大闹一场,主题只有一个:谁来给我出学费?

法院把我的抚养权判给了我爸,我妈因此认为学费应该由我爸负责,毕竟平时都是她在养我。但我爸还在蹲监狱呢,怎么可能有钱给我?于是我妈就让我去找奶奶和二姑要学费。可找她们有什么用呢?她们又不是监护人,自己挣钱也难于登天。

于是乎,作为中间人的我,每年开学都要两头跑,上演和去年一样的闹剧——到底谁该为谢仁慈付学费?那些争吵、互相推诿的画面我至今历历在目,最后到底是谁付的学费却已经记不清了。

有时闹得狠了,我妈会说拿不到学费就别回来了,让我回奶奶家住。每到这个时候,我感觉自己又回到了小学时那种谁都不要的境地,又变成了一颗被人抛来打去的乒乓球,一个谁都不想要的拖油瓶,一想到这些就忍不住地哭。

这是我在中学时期用的廉价拐杖,曾经一个半月内走断了3根。

我哭得最狠的是2014年高考结束那次,作为一名文科生,我以627分的成绩被号称“法学黄埔军校”的西南政法大学录取,因为成绩排名靠前,我的照片还被挂在高中门口展示。放在别人家这是件大好事,可到了我家反倒成了烦心事,原因还是学费。

我爸在我读高中时短暂出来过一阵子,在我高考结束后又因为抢劫坐牢了,所以学费的问题依然难解。这次我妈和我姑没有把我当作中间人传声,而是直接见面,途中差点上演“全武行”,两人用车轱辘话来回争辩:“谁是监护人,谁有抚养权?”

一想到我的某位同学考了三本都能收到长辈给的几万元红包,我不禁悲从心来,竟然直接哭晕了过去。后来,是二姑把升学宴的一万块礼金交给我,我才有了大一一整年的学费和生活费。

左边是我的录取信息,右边是我高考证件照,拍照的时候我忙着学习,都没收拾一下就去了。

进入梦寐以求的大学后,我仍然觉得觉得自己和同学们格格不入。不仅因为我是校园里唯一的残障者,去上课要比别人辛苦很多,还因为我的贫穷。

寝室的其他三个女孩都来自富有家庭,生活美满。我曾想过融入她们,和她们一起逛街购物,一起看电影吃饭,但生活费禁不起如此挥霍,我没坚持多久就放弃了。

碍于自尊,我不直接说“我没钱,就不和你们去玩了”,她们邀请我的时候,我就说要看书学习。

不能出去玩,我就只能搞点不花钱的东西,比如组建读书会,疯狂看书,还因为这个共同爱好认识了我最好的朋友妙鑫。她虽然来自于中产之家,和我却没什么隔阂,我们经常在一起聊哲学,聊文学。

这是在学校操场上,我背着羽毛球拍和其他同学一起体育课。

大二暑假,家里老房子拆迁得到一笔赔偿款,我总算暂时告别贫困,不用再担心学费和生活费。大三一开学,我就写申请把助学金退掉了。

那一年,我开始认同自己作为残障者的身份,不再遮遮掩掩,还在网上分享“主动露出腿部假肢是什么体验?”

我的故事因此被多家媒体报道,之后北京交通出版社约我出了一本书,于是我有了人生中第一笔大收入,告别了紧巴巴的日子,放假的时候还能出去玩。

有了钱,生活一下子变顺心了,临毕业前我更坚定了去美国留学的想法。其实我很早就有个哈佛梦,5岁就从妈妈口中得知它是世界上最好的大学。

在我读小学之前,很多普通学校都拒绝让我去入学,妈妈原本也想放弃,但我那时候哭着跟她说:“妈妈我想读书,我会考上哈佛的。” 妈妈听了这番话才咬着牙继续给我找学校。所以,去哈佛既是妈妈的愿望,也是我对她的许诺。

妈妈一直都支持我上学,曾放言让我“不用担心钱”。大四那年,我力挽狂澜,提高了绩点,参加了社会活动,拿到了不错的推荐信。在跟几个留学机构咨询之后,她们都觉得我可以被理想学校哈佛录取,并且愿意免费帮我做一系列申请。

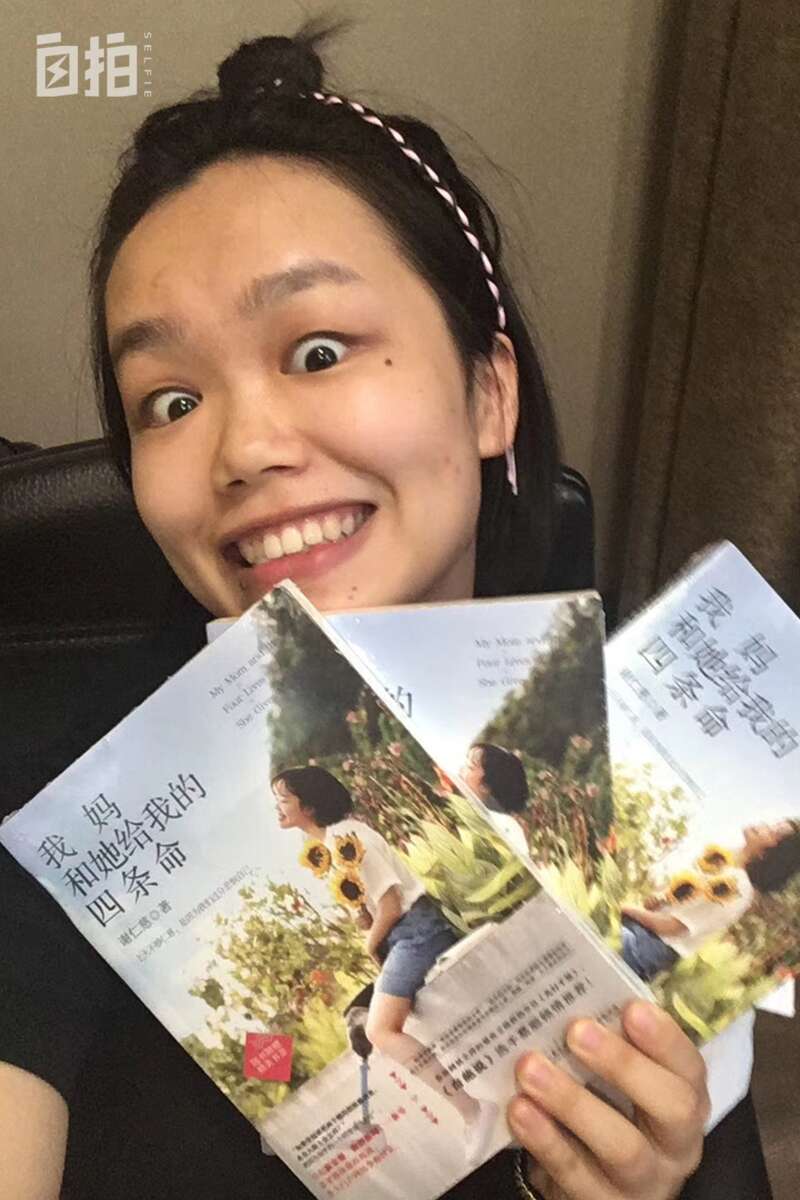

我和出版的书的合照,这本书是献给妈妈的,叫《我妈和她给我的四条命》。

定下申请目标后,我打电话告诉了妈妈这件事,她也很高兴,在我寒假回家时专程来车站接我。她站在寒风中裹紧羽绒服,看上去还是小小的一只。我走到她身边,才发现她的头顶才刚到我的嘴唇,原来我已经比她高那么多了。

大学几年我很少回家,假期都住在学校宿舍里,因为比较安静,有床有书桌。家里拆迁后,我偶尔回家也是住在我爸的回迁房里,而我妈依然住在一个破旧小楼的一层。

坐在阴暗潮湿的小房间里,我妈问我申请准备得怎么样了?我看着墙角的霉斑、桌子上的电磁炉和吃剩的面条,突然蹦出来一句:“我不申请哈佛了。”

我和妈妈的合照,她是苗族人,穿上民族服饰非常美。

我想起五岁时,妈妈为了让我去普通小学读书,拿着拐杖走到脚板底起泡地找关系;初中时我因为参加省里游泳比赛导致小升初考试失常,为了把我送到最好的初中,她仍是到处借钱求人。

现在我已经21岁了,还要让生活拮据的她到处求人借钱吗?何况出国要五十万啊,这不是小数目,有谁会借给她?

哈佛法学院从来不给全额奖学金,想出国我只能找提供全额奖学金的学校。我妈当时就急了,马上说:“你不要担心学费生活费,妈会想办法的,考上肯定能去读。”那天,她絮絮叨叨地说了很多话劝我,我一直在忍,不想让眼泪夺眶而出。

从那以后,我再也没有问她要过一分钱生活费。也不再告诉她我遇到的任何难处。

我自己是残障人士,一直对残障法感兴趣,想着既然不能去哈佛,就去美国残障法最好的地方吧,后来幸运地申请到了雪城大学的全额奖学金。

办理美国签证需要15万生活费财产证明,我出书、参加一些商业活动存的钱只有五万,无奈之下想跟我爸借钱,申请完签证就还给他。我爸一开始答应好好的,最后又反悔了。

这是2017年,我露出假肢后被视频网站采访时拍摄的照片。

那阵子我心灰意冷,虽然生活已经比小学吃不饱饭的时候好多了,但我还在为钱的事发愁。我突然明白:原来贫穷是一个相对概念,不是和别人比,而是和自己的渴望比。

如果我只是留在国内读研究生,或者直接去工作,可能不会如此为钱所困,可我就是想出国留学,我多么渴望去体会中国之外的世界,学习不同残障法律的构架。为了满足自己的理想,我必须付出代价。

借钱绝非易事,有人一口回绝,有人满口答应却避而不见,我都能理解。好在我的一位师兄二话不说借钱给我去做财产证明,得以让我来到美国雪城学习残障法。

读硕士期间,我靠着一笔小小的存款,不需要兼职支持就可以全心全意地学习。我的残障法教授非常赏识我,希望我可以当她的第一个博士生;学院里公认最难的信托法课程,我拿到了A-;我的职业道德法教授专门写邮件告诉我,他期末给了我这门课以来的最高分94分。

一年的学习,让我对国际残障法和美国残障法有了更多的了解,也让我对中国的残障法有了更多思考。

我在国内读书时,学校从来没有讲授过任何和残障有关的法律。所以,我希望未来可以当大学老师,把残障法带给法学院的同学们,让她们对残障和法律能有更多的思考。

雪城大学法学院毕业册上的照片,那时疫情还没有开始,我也不知道接下来会面临多少挑战。

去年五月份,我开始申请雪城大学的残障法博士。我的指导教授很支持,并且为我争取到了全额奖学金。

万万没想到,因为疫情和美国政府交替的原因导致签证发不出,我的全奖博士offer在发出两个月之后便失效了。

那时候回国的机票要七八万人民币一张,而我的存款只有不到一万,我被迫困在了美国,心情十分焦虑,一边找工作,每周还要去做志愿者换取食物以减少开支。虽说不当志愿者也可以领食物,但我还是希望在疫情时能做一点贡献。

幸运的是,在师姐的推荐下,我找到了一家律所的工作,得以解决签证问题。不幸的是,由于疫情我只能居家办公,工资十分微薄,有时连房租都不够付。

我在当志愿者分发食物的照片,两小时工作结束后可以领一箱食物。

后来,我重整旗鼓,又开始申请博士,由于去年原定的奖学金没发出来,教授只能重新帮我找资金。

某天晚上九点,我刚从打工的地方回到家,正准备打开电脑再次修改博士项目申请书,看到教授发来一封邮件:“仁慈,你和妈妈到底能为学费拿出多少钱?”我鼻子一酸,眼泪瞬间淌了出来。

当时我压力特别大,不仅要修改申请项目书,在律所工作之外,周末还在兼职做服务员。我比以往任何都时候都需要钱,妈妈也查出肾结石和严重蛀牙。虽然不是大病,但因为疫情理发店被迫关门,她也没钱去看,只能扛着。

我很担心她,坚持做兼职赚钱让她看病。而法学院学费是五十万人民币,我和我妈真的一分钱也拿不出来。

最终,我以“我很抱歉”开头,如实给教授回了邮件,眼泪又是狂流不止。我感到很难堪,我是在为自己的贫穷道歉,但直到现在我也想不清楚自己为什么要道歉。

我和指导教授在纽约国际法年会上的合影,她是国际残障法知名专家,非常赏识我,很想我继续读博。

最难的时候,在学业资金和生活的双重压力下,我妈都开始劝我“要么不读博士了,回国吧。” 我说不行,我的职业目标是残障法老师,我一定要读下去!更何况我根本买不起回国的机票......

我开始问其他律师要更多工作,每周四早上去当志愿者领食物,每周末去朋友店里帮忙,我在美国认识的好朋友也经常叫我去吃饭......终于,在今年四月底的时候,老师告诉我博士资金找到了,签证也搞定了,很快就把录取通知书发给我。

这个结果比我预想中最差的情况要好一点,现在全美学术机构都面临资金困难的问题,我能拿到资金已经很不错了,但只有第一年能拿全额奖学金和生活费,之后学院就不会给我发生活费,并且每年还要交一些管理费。

不过,我相信总是会有办法解决钱的问题,实在不行我就边兼职边读书。如果回国机票依旧高昂,我可能几年内都不能抱一抱我很想念的妈妈了。不久前她的理发店倒闭了,没有了收入,我还要负担起她每个月的房租和看病买药的开支。

我一个人在美国确实会很辛苦,但如果一个人知道自己渴望的生活并向着它努力,那么她就能忍受一切生活。

我和博士录取通知书的照片,美国现任总统拜登也是从雪城大学法学院博士毕业的。

穷了这么些年,我到现在也一直没有习惯贫穷这件事。朋友跟我说,如果你对贫穷还有反应,说明你没有在麻木地活着。

是啊,贫穷真是一把刻骨锻人的刀,它让我年幼时总是吃不饱饭,青春时总是灰扑扑地缩在角落,成年时又不得不放弃理想学校。

但因为贫穷,我比一般孩子更早地学会了懂事,比一般同学更早认清现实,更早地承担对自己的责任,对母亲的责任。

不过我永远也不会感谢贫穷,我变成什么样不在于贫穷,而是在于我怎样面对贫穷。我感谢的是年幼时为我撑起一片天的母亲,是从来没有放弃的自己,是理解支持我、愿意拉我一把的朋友们。

这是我床头的小小照片墙,上面是我的妈妈和我的好朋友们,她们都曾在我有困难的时候拉我一把。

一块铁,能否被锻造成好刀,除了铁自身质量,还需要一些匠人的技术——在人生中,我愿称之为运气和机遇。

我的人生还在继续,我还在和贫穷做斗争。贫穷这匠人最后会把我锻成什么样,尚不能盖棺定论,这或许将是他一辈子的事业,或许他会英年早逝。无论如何,我愿做好一切准备,当运气来临时及时抓住它。

*本文由谢仁慈撰写,文中照片除特殊注明外均由谢仁慈本人提供。