本文来自微信公众号:一席 (ID:yixiclub),作者:何其亮(香港树仁大学历史学系教授、系主任),题图:视觉中国,原文标题:《一夜之间,西湖周边的很多坟墓都被迁走了|何其亮 一席第967位讲者》

大家下午好,我是何其亮,来自香港树仁大学,非常有幸能跟大家分享我的研究《人民的西湖》。

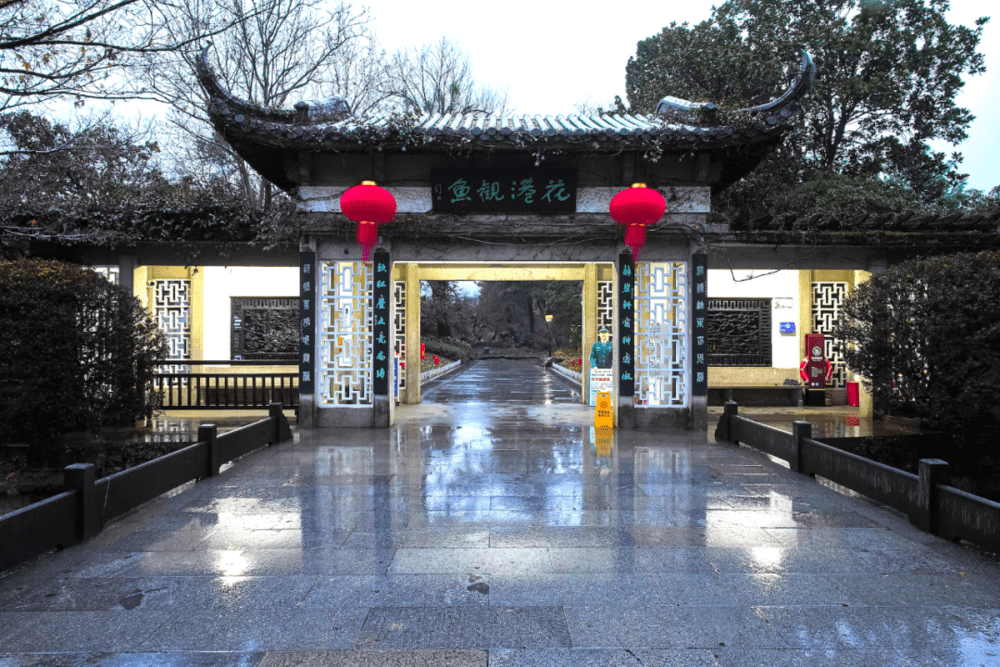

我为什么会做这个研究呢?除了因为我是西湖的粉丝之外,更重要的是我在2010年左右偶然听到了一个关于花港观鱼的故事。

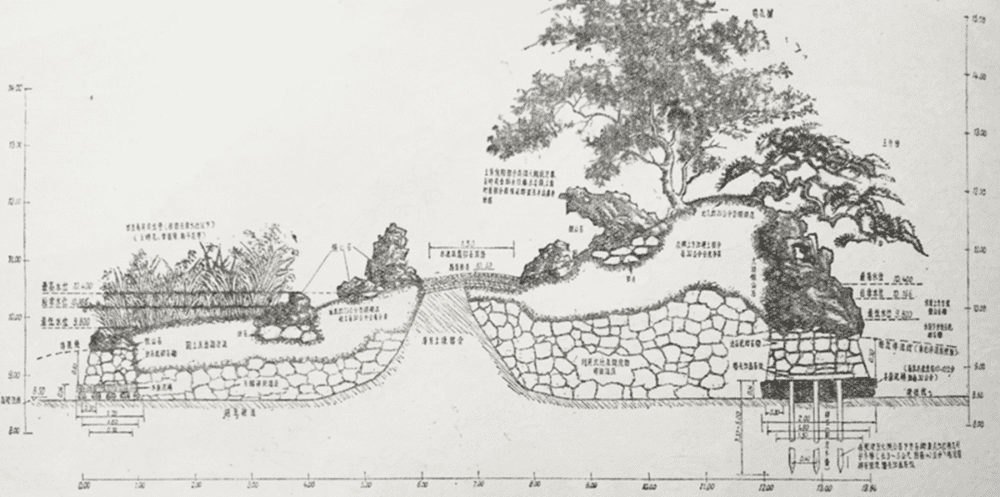

花港观鱼是所谓的“西湖十景”之一,是一个文化遗产,但它其实是1953年左右才建造的一个非常新的公园,而且它是按照现代化的西方景观理论设计的。

花港观鱼公园的设计图,刊登于1959年的《建筑学报》,上面绘有等高线,这和古代中国士大夫的造园方式完全不同。

这个故事让我意识到,西湖既是文化传统的一部分,也是在社会主义条件下重新塑造的产物。所以我就有了这样一个研究。

为什么花港观鱼这样的工程会在杭州展开?这与共和国初期杭州的地位有关,那时杭州的政治意义非常重要,是中国的内政外交活动很集中的地方。

从1953年到1975年,毛泽东到过杭州44次,几乎每年两次。毛主席称杭州是“第二故乡”,他身边的人开玩笑说杭州是中国的“第二首都”。这段时期恐怕是杭州历史上自南宋以来地位最高的时候。

西湖边发生过很多外交活动,很多重要的外国领导人到访过这里。比如1972年美国总统尼克松访华时只去了三个城市,北京、上海自不待言,第三个就是杭州。

周总理把杭州视作“中国的日内瓦”,因为有山有湖,特别像日内瓦,他认为以后可以作为召开国际会议的地方。一些苏联专家和中国的领导则称杭州是“中国的克里米亚”,是领导人休憩疗养、文化娱乐的胜地,这也是杭州有那么多疗养院和招待所的原因。

一、拯救正在消失的西湖

相较于杭州当时无与伦比的政治重要性,它的基础设施明显是不足的。1950年左右,西湖的平均深度只剩下50厘米,大部分水面不能行船,有些地方湖水清澈见底。

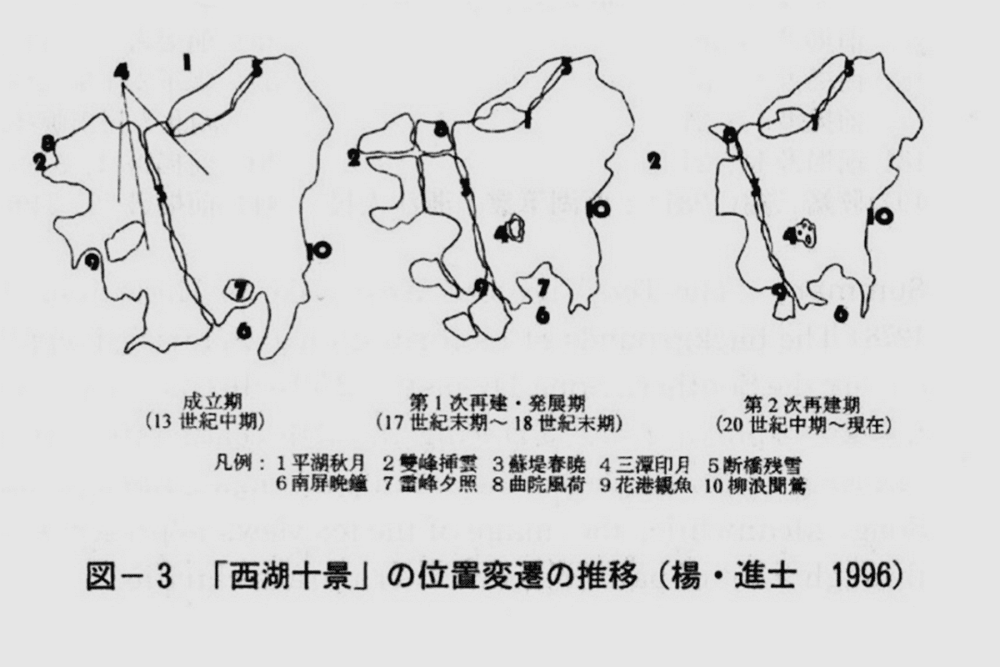

事实上,西湖从唐朝开始每过一百多年必须经历一次大规模疏浚,否则就会沼泽化。这三张图是日本学者做的,可以很明显地看到,自南宋以来西湖的面积在不断缩小,如果没有每一百多年一次的疏浚,它可能就消失了。从这个意义上来说,西湖其实是一个人工湖。

从1800年到1950年,西湖已经150年没有疏浚过了,处在一个非常危险的地步。所以1952年,杭州政府做的第一件事就是发起西湖疏浚工程,这是西湖改造工作的重中之重。

当时的计划是挖深至两米多,但后来没有实现,1958年的最终成果是西湖的水体平均达到1.8米。这已经是一个非常大的工程量了,因为1950年代科学技术是很落后的,所以政府运用了社会动员的方式。

最早采用的办法是动员失业市民参加“以工代赈”项目。解放后西湖的旅游业式微,出现了大量失业劳动力,很多杭州市民要靠这种方式继续生活下去。他们付出劳动,政府向他们提供粮食而不是现金,因为建国初期人民币的币值不是那么稳定。

另外政府还发动周边农民参加浚湖工程,鼓励青少年以及党政机关工作人员、工厂工人参加义务劳动,展现社会主义人民的思想觉悟。这个工程成为社会主义优越性的展示舞台,就是社会动员,集中力量办大事。

当然劳动力只解决了问题的一部分,最后清淤主要依靠的还是大型机械,然后就产生了一个问题,挖出的淤泥要怎么处理?

首先是在西湖边上征收了好多农田用来堆积淤泥,花港观鱼公园就是在淤泥堆积处开始修建的。有一些淤泥运到了更远的地方,更有一些被运到了萧山及周边农场作肥料。当时有一种说法,在淤泥灌溉过的农田种东西可以长成三倍那么大,不知道这种传说是哪里来的。

有时候计划得非常好,但结果却总是不尽如人意。清淤工程没有带来想象中的一泓清水,反而导致了更严重的污染。

1958年西湖出现了持续50天的赤潮,水都是红的,非常令人尴尬,毕竟这里经常要接待国家领导人和世界各地的访问者。

引发赤潮的原因几十年都没有定论。有一种说法认为疏浚工程去除了湖底大量淤泥的同时,也把里面的水生物消灭了,蓝藻失去天敌后就开始大量繁殖,导致了赤潮。

所以,蓝藻也是这次改造工程的一个看不见的受益者,这也意味着像疏浚西湖这样投入巨大的公共项目很难完全达到预期目的。

类似这个故事中的人与非人之间的博弈或纠缠贯穿了我整个研究的始终,西湖周边的植树造林工程是一个很典型的例子。

二、西湖造林成败

西湖周边有6万亩山林,但是在过去数十年的战争中被大量砍伐破坏,到了解放初期时情况非常糟糕,只剩下荒山秃岭。

一方面很不好看,另一方面水土流失会影响西湖的水质,所以西湖周边的地方政府和省政府都积极参与到了绿化荒山的工作中。解放才半年就成立了西湖山区护林委员会,有102个护林小组,参加的村民超过2000人。

1. 因地造林

这是一个非常庞大的工程,当时采用的办法有两种。一种叫封山育林,就是把山封起来,除了某些月份允许村民进山捡柴之外,其他活动都暂停。第二个是人工造林,这是解决问题的主要办法,西湖百分之八十以上的山地是通过人工造林恢复的绿色景观。

西湖山区的人工造林有一个很特殊的情况是树种的选择。他们选择种植马尾松既有生物上的原因,也有文化传承的因素。

马尾松长得快,耐寒、耐旱,在土地贫瘠的高山上容易成活。而且它的树干很直,非常适合作为木材林,当然西湖山林主要是作为环境林,用来保护水土。

文化上的原因是杭州与松树有很深的历史联系。当时研究者花了很大功夫,引用了很多诗词来表现,杭州自古以来就和松树息息相关。比如白居易写过“松排山面千重翠”“拂城松树一千株”,苏东坡也写过“古松攀龙蛇”[1]。

其实在合适的地方种植合适的物种这个思想,在共和国时期一直存在。在云栖选择竹子,所以我们有“云栖竹径”;在满觉陇选择桂花,所以有了“满陇桂雨”,这都是历史传承,不光是绿化的问题。

2. 自造难题

尽管政府有强大的动员能力,并且投入了大量人力物力,但是造林还是遇到了很多困难,而且是杭州本地特有的。

首先是产权关系模糊的问题。西湖周边的很多山地以前都是庙产,这跟杭州以前的城市定位有关系,杭州旧称“东南佛国”,是东南地区的宗教中心,寺庙众多。

现在很多寺庙已经消失了,比如曾经的“杭州四大丛林”,有两个已经没有了,剩下的两个我们比较了解,一个是灵隐寺,另一个是净慈寺。

寺庙占有了大量山林,但在建国后很多僧人都逃亡和还俗了,很多寺庙被改造,导致寺占土地的所有权出现了空白。当地村民自然而然地就把它们占了,后来农民合作化变成了生产队,那就变成了生产队的地。

他们后来又更进一步合作化变成了人民公社,西湖人民公社明确规定山林所有权归国家,所以就产生了一个问题,村民已经种树并且已有收成,那树林应该归谁?这个冲突是伴随着集体化的进程而愈演愈烈的,甚至出现了村民不愿交出树林而毁林的现象。

茶园与山林争地的现象也是杭州特有的。杭州是一个产茶中心,但在1949年后刚开始要绿化山林时,茶的重要性还没有那么大,当时有很多茶农向人大代表反映自己的茶园被造林的人占了。

但后来杭州茶的重要性凸显了出来,因为周恩来总理喜欢送外宾龙井茶作为国礼,而西湖山区梅家坞的龙井茶正是茶叶中的精品。周总理对梅家坞特别熟悉,不光带外宾参观过,甚至可以叫出许多梅家坞茶农的名字。

所以茶农又获得了一定的优势,梅家坞这样的茶园要扩张就在所难免。还有一些私下进行的不合法的扩张,一份1964年的政府报告里提到,林茶用地的矛盾越来越突出,很多茶农想扩建茶园,他们也知道这是不合法的,于是就偷偷地一小块一小块地蚕食树林。茶农这种游击式的、小规模侵占的做法,政府很难采取有效的应对措施。

科学造林是从普鲁士开始的,历史早已证明人工的单一林在病虫害面前几乎不堪一击。当马尾松占到整个西湖 6 万亩山林的 70% 以上的时候,因为缺乏生物多样性,发生虫害的危险性也成倍地增长。

到了1968年时,西湖山林的松毛虫害看上去非常恐怖,有些树一棵树上就有1400多条虫,密集恐惧症看了肯定受不了。松毛虫所到之处就像被火烧过一样红,严重的地区松林成片枯死。

在缺乏农药和机械技术的情况下,政府想到的办法是什么?发动群众手工捉虫,按捉虫数量给予奖励,又是我们了解的集中力量办大事。

但是群众也有自己的想法,他们捉大虫,不捉小虫;捉矮树,不捉高树;捉容易的,不捉难的,所以虫害根本无法解决。这都是普通人的正常反应,趋利避害。就像高王凌写的中国农民的“反行为”[2],他们并不是真的要反对什么,只是将自己的利益最大化,这是中国农民的一种比较持久的想法。

到了60年代后期和70年代,另外一种虫又进来了,日本松干蚧。这是一个外来入侵物种,50年代的时候在山东就已经有零星发现,到了60年代末至70年代,它演变成了杭州地区的一个巨大灾难,从西湖地区扩展到了萧山、余杭等各个郊区。

到1980年初,西湖景区有466万株松树受害,233万株被砍掉,损失无比巨大。所以西湖周边的马尾松事实上有一个减少的过程,从70%多下降到60%多,从某种意义上来说也是件好事,意味着生物多样性提高了。

这个故事告诉了我们什么?西湖改造的成功恰恰制造了麻烦,造林中遇到的麻烦和挑战本身就是西湖改造计划所带来的后果。

三、西湖平坟运动

人和非人,或者人和自然的纠缠、博弈也体现在我们接下来要讲的故事里,就是西湖周边的平坟运动。

西湖在历史上就像一个巨大的公墓,周边有好多古代坟墓,比较著名的有孤山上的北宋隐逸诗人林和靖的墓、西泠桥畔南齐名妓苏小小的墓。

这里也安葬着清末的一些革命家和义士,比如秋瑾、徐锡麟等。

1. 平坟争议

关于西湖边上是不是应该有这么多坟墓一直有争议。1950年代社会学家费孝通就提出过一个疑问,他说西湖应该是一首史诗,为什么采取了公墓这个形式来表现呢?

1956年2月21日浙江省某些领导发起了一个行动,在省长不知道的情况下,一夜之间将西湖周边的秋瑾墓等墓葬搬迁至鸡笼山,就是现在的辛亥革命纪念馆那里,现在来说也是比较远的。

这次迁坟事件引起了轩然大波,很多民主党派和知识分子纷纷致电周总理,周总理马上责成浙江省长沙文汉将坟墓迁回原地,才将这件事情摆平。

周恩来为什么支持把这些坟迁回来呢?因为他认为,坟墓问题其实是一个如何理解中国近现代史,如何理解中国旧民主主义革命和新民主主义革命之间的关系的问题。

后来在一次群众大会上,周恩来明确地说杭州也是一个革命的地方,这里埋葬着革命烈士秋瑾、徐锡麟、章太炎等,他们也是北京的人民英雄纪念碑上有份的人,所以保护他们的坟墓是有意义的。

话虽如此,对于这些辛亥革命志士和其他一些古代坟墓的保护其实相当不够,尤其是在50年代。

1957年上海《文汇报》刊登了一篇读者来信《鸭子和社会主义、历史文物和迷信、猪和徐锡麟》,猪和徐锡麟有什么关系呢?

这篇文章里讲到一个问题,从建国初年起徐锡麟墓一直被作为浙江省农业博览会的养猪特色展馆,这让他感到很愤怒。

做一个关于西湖的研究肯定会写到西湖的文化传承,但没想到我现在看到的资料是西湖景区在养猪,当时我有一种焚琴煮鹤的感觉。

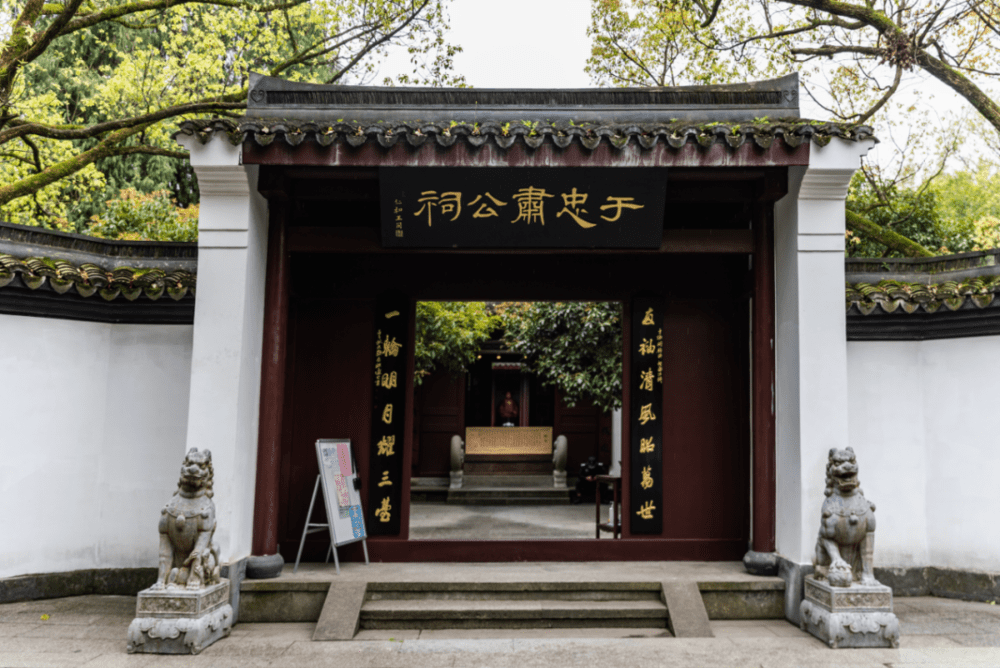

而且我发现这还不是个例。原来在1950年代,明朝著名爱国将领于谦墓旁的祠堂也在养猪,尽管于谦祠早就被评定为杭州第一批一级文物保护单位。

后来我理解了为什么会出现这种看起来很荒谬的现象,这是当时杭州的定位导致的问题。杭州当时是面临着两种定位,一种是休息疗养胜地,还有一个是生产型城市。

1949年中共中央就已经说过这个问题,要把消费型城市转变成生产型城市,杭州当然也要这样做。所以西湖的水里要养鱼,西湖周边的一些村庄开始养猪。

离于谦墓不远的南山村的养猪业全国闻名,《人民日报》都报道过,南山村的养猪能手也被评为全国劳动模范。南山村就在南屏山下,净慈寺往后面走的地方,村民一直以来都是从事旅游业的,建国后旅游业式微,他们只能转型养猪。

养鱼和养猪都是生产型城市的需求,但这和西湖的政治和休养的定位是冲突的。村民养猪会把粪水直接排到西湖里,养鱼也会造成湖水有一股难闻的腥气,它们都会破坏西湖的环境,两者之间的矛盾难以调和。

2. 迁坟落定

到了1964年,关于坟墓的讨论、争议终于有了一个结果,西湖边的绝大多数坟墓都面临迁移或者毁灭的命运。

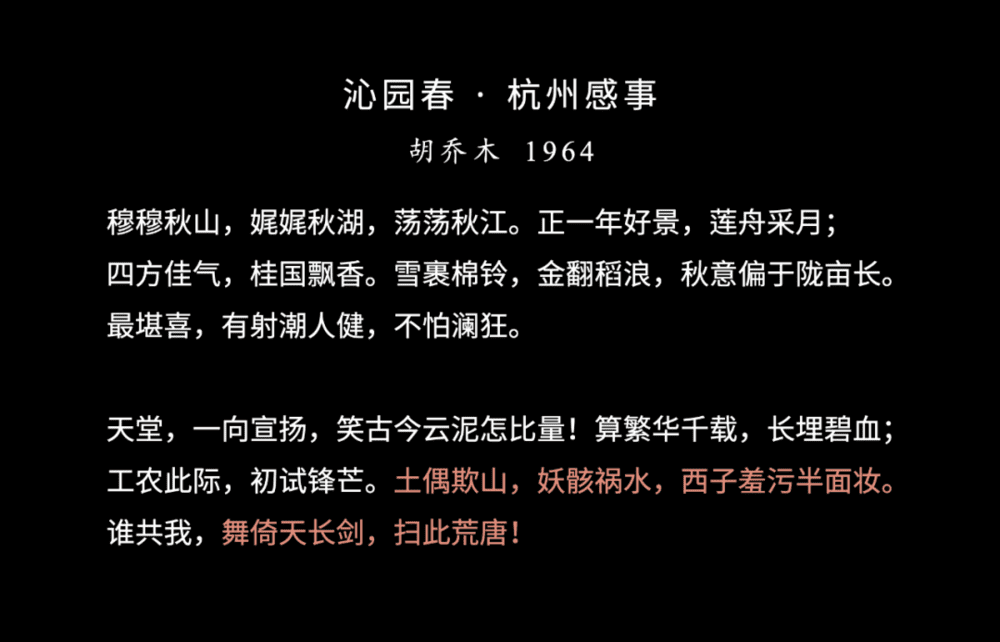

很多人认为这次平坟运动,也就是所谓的“文化大扫除”,是胡乔木搞出来的,说因为他写了一首词,所以各级政府就采取了行动。

这首《沁园春·杭州感事》后来比较著名,词中写道“土偶欺山,妖骸祸水,西子羞污半面妆”,所以要“舞倚天长剑,扫此荒唐”。

但其实平坟并不只是因为胡乔木的号召,整个社会舆论都在为此做准备。《杭州日报》在1964年11月就设立了“破旧立新、移风易俗”专栏,通过刊登读者来信的方式进行全方位的讨论。

很多读者来信对苏小小墓尤其反感。为此《浙江日报》特地组织了一组文章,认为苏小小这个虚构人物不过是一些无聊文人的无聊勾当,是一种极其低级的东西。

但仅仅在三年前,浙江省人民委员会的报告还称赞苏小小的故事“反映了在封建礼教的束缚下,妇女争取婚姻自主的愿望”。

1964年12月到1965年1月的大规模行动以后,有六百多个坟墓受到了影响,其中只有二十多个可以迁到像鸡笼山这样的辛亥烈士墓园,其他的都已经消失了。

但是毛主席认为这个结果并不是特别理想。他在回复胡乔木的词时说:“今日仅挖了几堆朽骨,便以为问题解决,太轻敌了......至于庙,连一个也未动。”毛主席向来支持火葬,平坟其实是他多年前就有的愿望。

四、自然的西湖,文化的西湖

虽然那些墓葬都已经消失了,但是墓葬的意义没有消失。

著名作家黄裳就说过,什么定义了西湖?除了那一泓西湖水以外,除了周围的风景以外,西湖还有人。曾经生活在西湖边上,以及死后葬在西湖边上的人也起着重要作用。

西湖不光是自然风景的,也是人文的,物理上的破坏无法彻底摧毁普通人内心对于西湖一段一段的历史记忆。重造也好,摧毁也好,其实它总是在人心里。

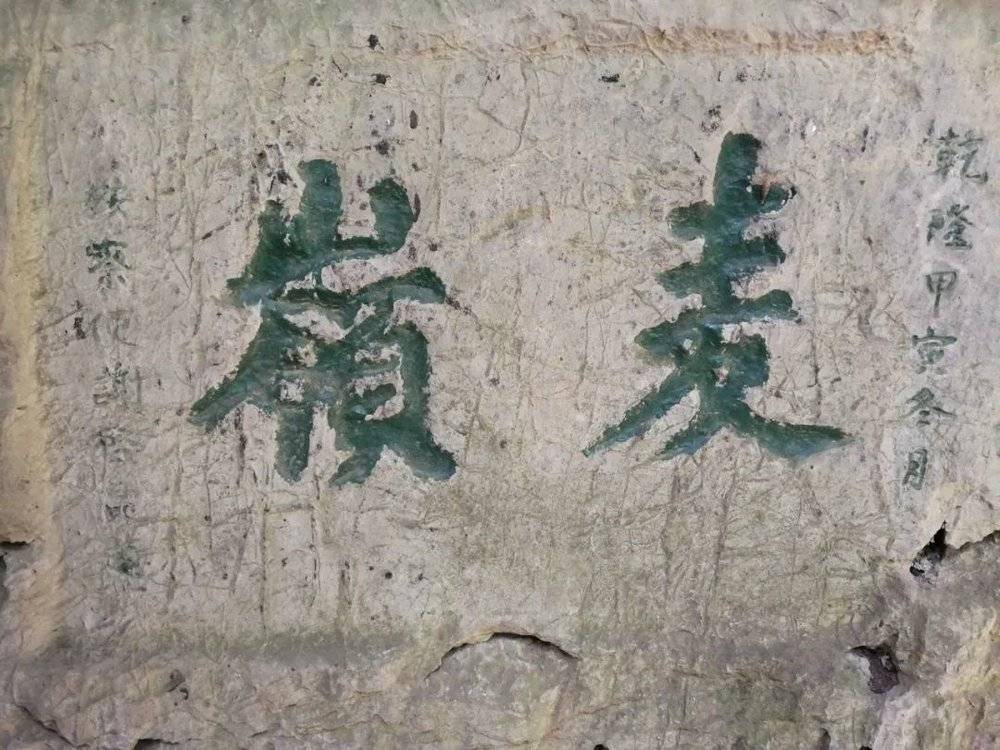

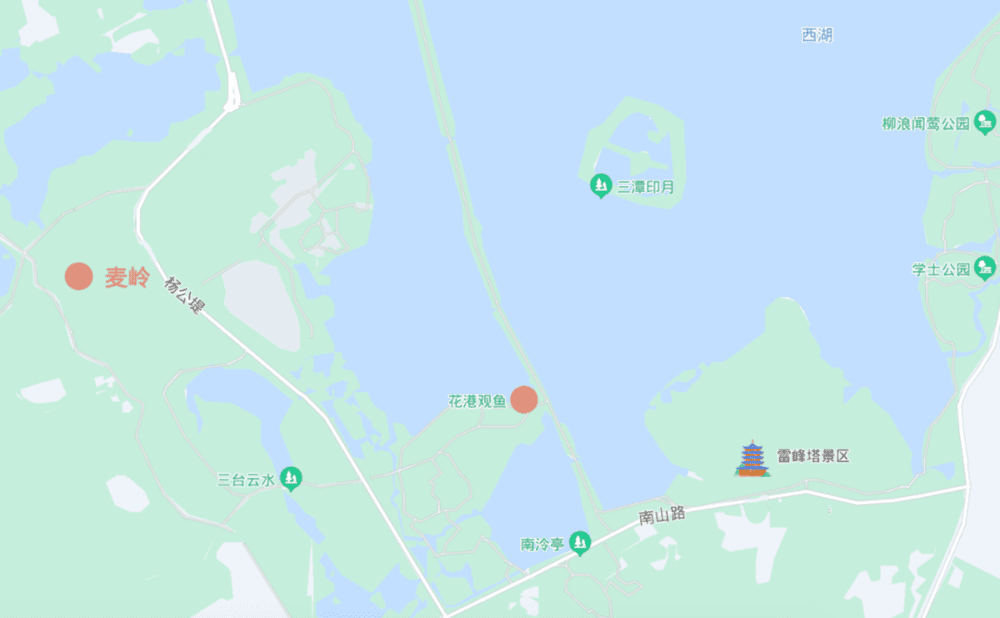

我们又回到花港观鱼的故事。现在的花港观鱼公园的位置是清朝官员李卫随意挑选的,根本不是它在南宋时的地点。“花港”和花也没有关系,它指的是花家山下面的港,而花家山在现在的大麦岭。

这张照片是我拍的,当时我爬上去后,觉得这里是杭州最被低估的一个景点,因为它有宋朝的摩崖石刻,非常难得。现在的花港观鱼和它以前的位置差了1.5公里,以前那个地方已经不在西湖边,淤积变成陆地了。

所以我们理解,哪怕是位置换了、重造了,都无所谓,我们对历史的感觉一直会在心里。1993年我第一次来杭州旅游时,苏小小墓还没有恢复。我2010年再次游览西湖时,期待已久的苏小小墓终于回来了,这个桥亭组合的形式非常有特色。

那么我这个研究突出的是什么?就是非人的能动性。所有这些“非人”,不管是湖水、淤泥、微生物、树木、害虫,乃至人造坟墓,虽然它们没有自己的自由意志,但对我们是有影响的,迫使人们必须采取相应的行动。

我以前的研究都强调人的能动性,这是我第一次研究非人的能动性,研究自然界的东西。自然界的不确定性与不可预知性,成为非人因素参与西湖改造的一个变量。直到现在西湖的改造也没有结束,比如隔一段时间还是需要清淤,松毛虫害问题至今也没有解决。

我们写历史时往往会忽略一些非常安静的、沉默的参与者,这些非人就是这样的参与者。如果我们把这些非人都包括在历史书写中,就会发现很多意料之外的情况,然而历史研究的意义不就是找到这种“意料之外、情理之中”吗?

我的讲话完了,谢谢大家,希望大家以后可以多去西湖逛一逛。

参考资料:

[1]. 诗句分别出自白居易《春题湖上》《余杭形胜》,苏轼《游灵隐高峰塔》。

[2]. 高王凌《中国农民反行为研究(1950-1980)》,香港中文大学出版社2013年版。

本文来自微信公众号:一席 (ID:yixiclub),作者:何其亮(香港树仁大学历史学系教授、系主任)