本文来自微信公众号:一席 (ID:yixiclub),作者:王利兵(广州大学社会学系副教授),原文标题:《他们现在要去的已经不是30年前那个自由流动的南海,而是一个边界越来越清晰的南海|王利兵 一席第925位讲者》,头图来自:王利兵

大家好,我叫王利兵,来自广州大学社会学系。我从2012年开始读人类学的博士,今年刚好是我做海洋人类学的第十个年头。

我们做人类学研究,一般都要有一个自己的田野调查地点,在选择时会希望这个地方最好能够带来一种异文化感,也就是这个地方与自己生活成长的地方能够有一些文化差异性。

因为我是来自内陆的,所以我就很想做关于海洋社会的研究。一开始我去了一些东南的海岛,比如福建的平潭岛、东山岛,还有广东的南澳岛和海陵岛,但是这些岛屿都没有给我留下特别深刻的印象。

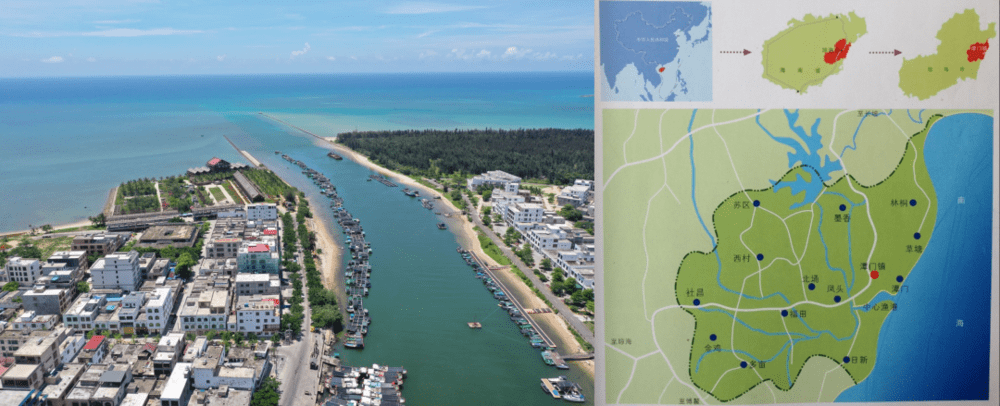

有一次在和系里一个年轻老师聊天的时候,他跟我说,他在网上看到海南有一个地方,叫潭门,挺有意思的。

我当时一回到宿舍就赶紧百度了一下,发现真的有很多关于潭门渔民的介绍和报道。

但是这些报道都是什么内容呢?基本上都是关于潭门渔民在南沙海域作业被东南亚国家抓扣袭击的新闻。我当时就特别好奇,这些潭门渔民为什么跑那么远去搞渔业生产?东南亚国家这些海警为什么要抓他们,他们在那里到底是做什么?

于是我很想去那个地方走一走、看一看,在2013年11月,我带着好奇心第一次去了潭门。这也是我第一次去海南,所以我蛮新奇的。

就决定是潭门了

大概是到潭门的第二天,我去村子里闲逛。村子里到处都是椰林,我走在椰子底下其实挺害怕的,害怕头顶的椰子突然掉下来砸我。后来村民告诉我说不用害怕,椰子只砸坏人。

我看到有几个人在收椰子,树下面站着一个年纪比较大的阿婆,她讲话我听不懂,但是她突然拿出一个蛇皮袋装了三个椰子给我,我推辞没要,但是阿婆的这个举动让我特别感动。

后来我每天在村子里逛,也经常有渔民邀请我去家里吃饭,我当时就觉得这些渔民真的很淳朴,他们对我这样一个外来的陌生人没有特别强的戒备之心,于是我决定就是这个地方了,就是潭门了,我要在这个地方做田野调查。

在潭门待得越久,我发现越来越多有意思的事情。比如说在潭门渔港停了很多大船小船,差别非常明显。小船基本上都是外地的渔船,来自海南岛西部的儋州、临高,还有广东的阳江等等。

而这些大船就是潭门渔民的渔船,它们不在近海作业,都是去西沙,跑得非常远。

从帆船时代开始,潭门渔民就一直在西沙群岛和南沙群岛搞渔业生产,历史其实是非常悠久的,所以潭门的很多老渔民都把南海叫祖宗海,有的时候甚至把西沙群岛和南沙群岛叫做自己的第二家园。

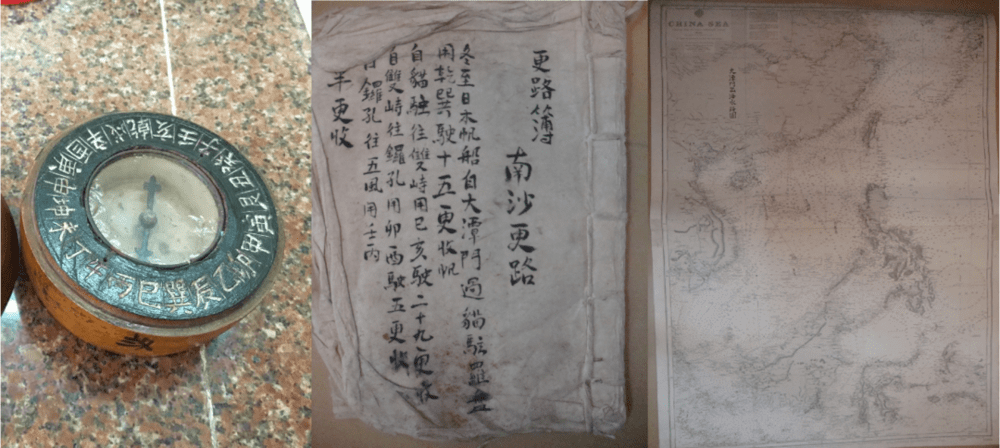

大家知道,在帆船时代既没有导航也没有机械动力,出海都是靠经验,潭门渔民也是这样。但是他们另外还有一些工具,比如像罗盘,还有海图——右边这个海图就是他们从东南亚带回来的。

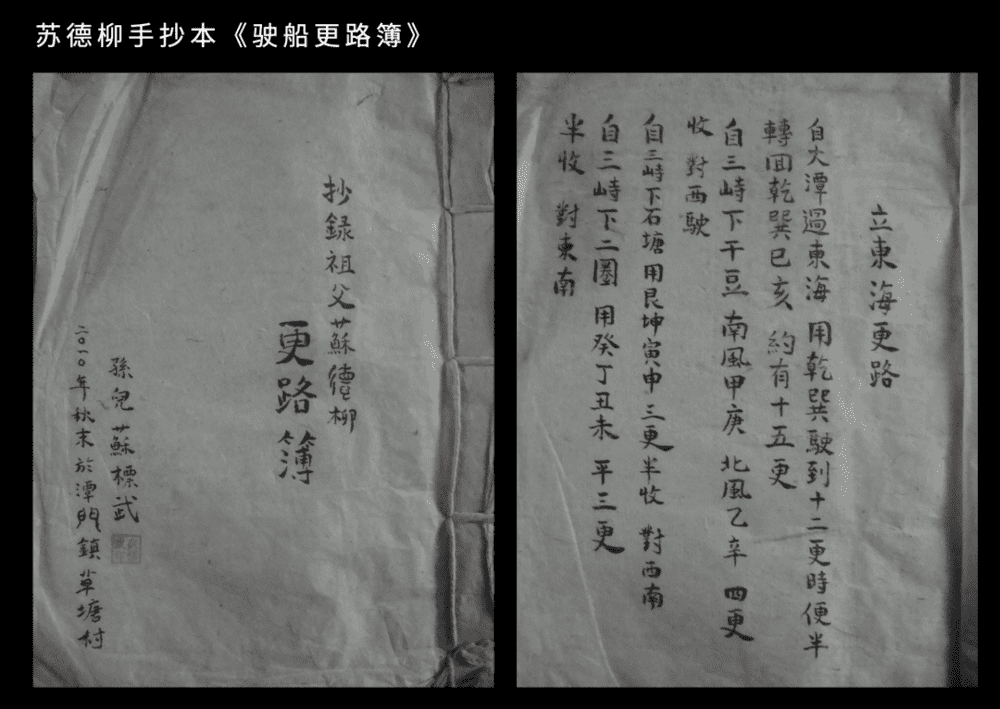

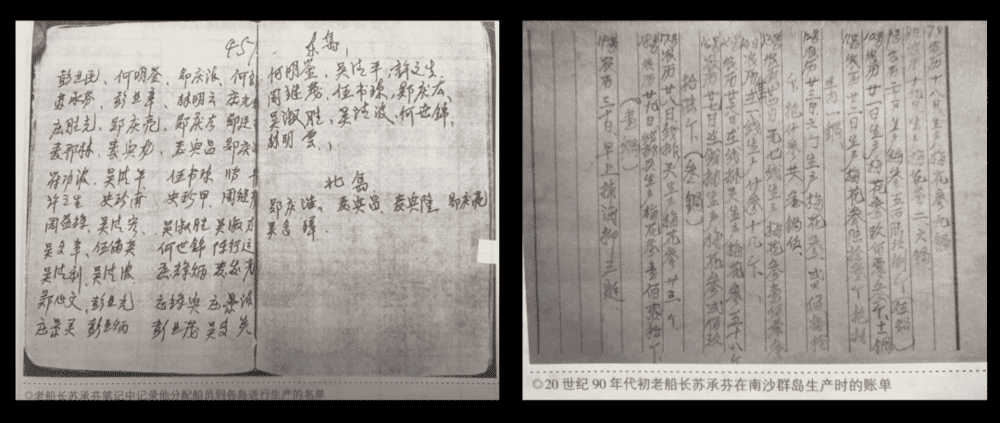

还有一个独门秘籍的工具叫更路簿,上面一般会记载着他们从潭门出发到西沙群岛、南沙群岛,甚至到东南亚的很多线路、地点、距离。

更路簿是怎么来的呢?在过去的帆船时代,潭门渔民中一些经验特别丰富的船长,他们出海的时候就会把自己经过的地方还有走的线路记下来。

但是我们很多普通人是看不懂的,因为上面的很多地名概念都是用海南的方言记录的,有一些词汇甚至是潭门渔民自己造出来的,所以有些学者把它叫做“南海天书”。

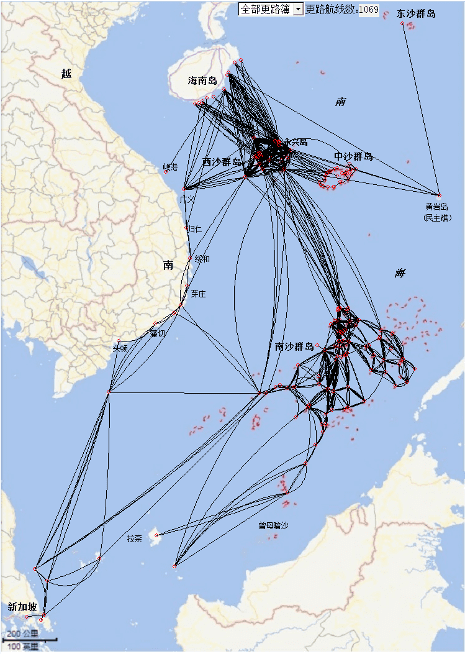

2013年我在潭门做田野的时候,根据我搜集到的更路簿,在手边的地图上绘了一些草图。比如这个是在西沙群岛,大家会看到,西沙群岛的线路图很复杂。

图中这个大潭指的就是潭门,他们当时就是从潭门直接到西沙的赵述岛,然后到北岛,再从这个地方出发,分开到各个地方去作业,最后到了中建岛这个地方。

之后,再从这个地方出发去南沙群岛,或者是直接去越南。那我们再来看看南沙群岛的线路图。

他们到南沙后的第一站就是最上面的这个叫双子群礁的地方,到了这个地方以后他们就会分开,一般会分成东、南、西三条线作业。

在这个图上还有很多线路是直接通到东南亚的。前两年海南大学李文化教授用计算机做出来的这个图,可能比较好看一点。

我展示这些图是为了告诉大家,潭门渔民的活动范围非常大,流动性也非常强,可以说潭门渔民的足迹踏遍了南海的每一个岛礁。所以我们中国现在说南海是我们的领土,是有现实和历史的依据的。

潭门渔民的流动性,不仅仅体现在这种渔业生计上面,还体现在他们的文化上面。可能很多朋友知道,沿海的渔民普遍都拜妈祖,有的地方叫天后,但是潭门渔民不拜妈祖,他们有自己的海神,叫做一百零八兄弟公。

关于一百零八兄弟公大概有两种传说,一种传说讲的是过去有109个渔民到西南沙海域作业,其中有108个渔民遇难了,后来他们就变成神保佑这些渔民。

第二种说法是说过去有108个渔民到东南亚搞贸易,然后途经越南一个叫做孟早的地方,当地的士兵见财起意杀害了他们。后来越南的国王给他们平反了,他们就变成了神保佑这些出海的人。

其实不管这个传说是怎么样,都说明了这与渔民出海的生计方式和流动性是密切相关的。

潭门渔民每一次出海的时候,船长都会带着他们到兄弟庙前先去拜一拜兄弟公。他们不仅在陆地上拜,还把兄弟公的信仰带到了西沙群岛、南沙群岛。

所以在西沙群岛和南沙群岛的很多岛礁上,都能够看到这些兄弟公庙宇的遗迹。比如说在西沙的永兴岛、北岛,或者是南沙群岛的太平岛、北子岛、南子岛,都有很多这样简陋的庙宇,它们都是渔民建造的。

他们还把海神兄弟公带到了东南亚,如果大家有机会去东南亚旅游,可以去一些海南籍的华人社区里走一走、看一看,会发现绝大多数海南籍的华人社区里都有兄弟公信仰,这个文化传播的范围是非常广的。

在帆船时代出海

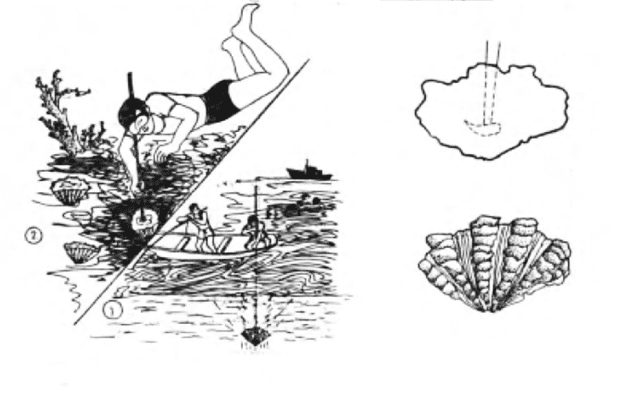

大家也肯定会好奇,潭门渔民去西沙、南沙干什么?西沙、南沙和我们近海的海域环境差别比较大,都是珊瑚礁海域,所以渔民是没有办法用渔网来捕捞海货的。

那他们的做法是什么呢?潜水捕捞,潭门渔民叫做丹气潜水,就是憋一口气潜到水底去。在潭门,每一个渔民都是潜水高手,他们潜水很简单,没有什么工具。唯一的工具就是他们自己制作的护目镜,

他们把这个护目镜叫做水镜,是用一块玻璃和一些橡胶裁出来的,非常简单。

因为鱼不容易保鲜储存,而且鱼的价格比较低,所以他们在西沙和南沙一般不抓鱼,捞的都是一些比较值钱的东西,其中最重要的有三样。

第一个是海参,第二个叫公螺,学名叫马蹄螺,有的朋友可能吃过,第三种是蚵肉,可能大多数人没有吃过,它的学名叫砗磲肉,潭门渔民把这叫做潜水捞三宝。

他们每次作业的时候都是两个人一个小艇,其中一个人潜到水下面去,另一个人在船上面。

这是过去他们潜水捞三宝时使用的工具。

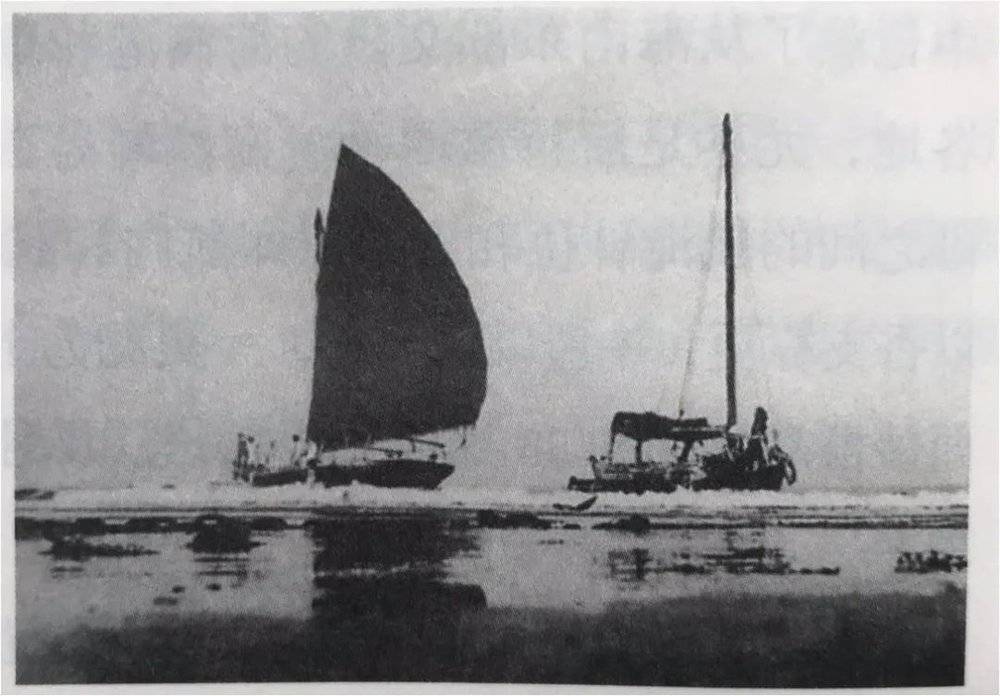

在帆船时代,潭门渔民出海都是用帆船,但是他们的帆船比近海的渔民用的帆船要大一些,一般用的是两桅或者三桅的,大一点的帆船吨位也一般在100吨左右。

因为那个时候出海都需要依靠季风和洋流,所以对于时间的要求非常强,一般都是在每年农历的11月份左右,东北季风吹过来的时候他们才出海,到第二年西南季风吹过来的时候再回来。

有的时候他们可能会错过季风,那就只能在岛上住一年,等到第二年的西南季风吹过来的时候再回来,所以这一个航程的时间是非常久的,最低都要6到8个月。

因为时间比较久,距离也比较远,所以他们出海是不会只有一艘船出去的,至少都是五六艘船一起行动,一艘大船一般可以载20多个人,所以一个船队大概就有100多个人,潭门渔民把这叫做联帮出海。

联帮出海主要就是为了大家相互有个照应,比如说在海上经常会遇到风暴、海盗,所以在过去的帆船时代,他们每一艘船上一定要招一到两个会武功的人,以保证他们的安全。

在这些船长当中,他们会推举一个最德高望重的船长来做帮主,带着他们一起出海。在传统的海洋渔业社会里,船长的地位是非常高的,在潭门,船长经常会被大家视为英雄这样一类人物。

有些人去一些沿海渔村的时候会发现,这些地方的年轻人和老年人之间好像关系比较随意。我们表面上看上去确实是那样,但是我认为这其实是一种误解,是我们在用自己生活的陆地农业文化来理解他们的海洋文化。

在我们的农业社会当中,我们是一个半身插在土地里的社会,我们是一个生于斯、长于斯、死于斯的社会,所以流动性是比较低的。在这样一个社会当中,我们更看重的是什么?是规则,是权威,要长幼有序。

但是海洋社会不是这样,海洋社会的流动性非常强,他们更看重的是什么?是经验和能力,而不是年龄和辈分,所以海洋社会是一个更加民主平等的社会,这也是为什么说海洋是民主之母的一个重要原因。

在海洋社会当中,他们不仅仅讲究民主和平等,还特别讲究合作性。我们在农业社会当中,可以做到自给自足,但海洋社会是不行的,你不可能一个人开船出海,你也不可能一个人搞渔业生产,而是每一次出海都要相互合作。

过去在潭门,每一个渔民出海一定要和自己特别熟的人一起,所以一般都是父子结对或者兄弟结对,比如这两个小伙子,是我在潭门比较熟悉的一对兄弟,叫吴清锐和吴清旺,他们俩就是每次都一起出海。

我认为海洋社会拥有的一些文化特征,都是建立在他们这种流动性的基础上的,或者可以说流动性才是海洋社会最大的一个文化特征,流动性有多大,海洋社会发展的活力才有多大。

但是相反,如果这种流动性被限制了,那么它的发展也会受到很多的限制。我们可以从潭门渔民在1950年代以后的社会变迁当中,非常明显地看出来这种关系。

30年后的南沙

大概在1954年,我国各个地方都开始禁止渔民去远海作业了,潭门渔民也不例外。

当时所有的潭门渔民都被编到了渔业生产大队,被安排在海南岛周围的近海搞渔业生产,比如说灯光作业、放钓作业,也有一些渔民被拉到西沙群岛去开采鸟粪,因为西沙群岛鸟粪特别多,他们把它拉回来当肥料卖。

但是其实这些工作渔民都不会,他们根本不熟悉,没办法,就只好从头学。虽然集体化时期潭门渔民没办法回到祖宗海、回到南海去开展渔业生产,但是集体化时期却是渔民社会地位最高的一段时间。

当时在潭门,每一个渔民一个月可以领到42斤大米,要比农民多20来斤,而且每个月还可以领到一些现金和海鲜,所以他们那时的生活是非常好的,周围人都特别羡慕他们。我在跟那些老渔民聊天的时候,他们都特别怀念集体化那段时间。

这段禁海的时间大概一共持续了30年,到了1984年,我们国家的政策才开始慢慢放开,所以当时海南的地方政府就开始谋划,让这些渔民重新去西沙和南沙开展渔业生产。

但是因为中间间断了30年,这30年中发生了特别多的变化,最大的变化就是我们的南沙群岛和很多岛屿都被东南亚国家非法占领。那怎么办呢?他们决定派一些渔船先去探探路。

到了1985年年初,潭门区公所就派了5艘船去南沙探路,看看到底是什么情况。当时带队的船长叫苏承芬,他也是潭门经验非常丰富的一个老船长,但是他最近一次去南沙已经是1955年以前了,已经30年没有去过南沙了。

他当时跟我聊的时候说他特别害怕,因为他害怕自己会迷路,那个时候他们出海还没有北斗系统。

此外他也害怕跟在他后面的四艘船会跟丢,所幸的是他们没有走丢,也没有迷路,大概在从西沙出发的第四天,他们就到了我们刚才讲的南沙群岛的双子群礁。

后来他们在南沙一共待了20多天,哪些岛上有人,哪些岛上没有人,把南沙的情况大概都摸清楚了。最大的一个发现是什么呢?他们发现南沙的海获比以前还多。

把这个消息带回来以后,潭门渔民都特别兴奋,都想赶紧回去。

但是他们没有意识到一个问题——他们现在要去的南沙海域,已经不再是30年前那个自由流动的南海了,他们现在去的是一个边界越来越清晰,边界感也越来越强烈的南海。

所以从1990年开始,潭门渔民去南沙海域作业的时候,经常和东南亚的渔民还有东南亚的海警发生特别多的冲突。其实在1950年代以前,潭门渔民也经常会在海上遇到东南亚渔民,他们关系非常好,彼此之间经常会帮助。

但是现在不一样了,因为民族国家对于海洋的争端越来越激烈,导致渔民和渔民之间的冲突也越来越多。

我曾经做过一个统计,从2000年到2015年,潭门渔民在南沙海域遭到东南亚国家抓扣、驱赶和抢劫的频率是非常高的,潭门大多数的渔民都有过这种经历。我在跟他们聊这些事情的时候,他们特别愿意分享,也特别高兴,讲的时候都是眉飞色舞,一点不害怕,也不会觉得丢人。

陆地的吸引力

潭门渔民主要抓海龟和玳瑁,这两样现在是国家一级保护动物,他们抓这个肯定是不对的,但其实潭门渔民自己并不会吃,因为他们觉得海龟肉吃起来特别口渴,不好吃。

那为什么抓呢?是因为很多人要买这个东西。2003年的时候,有一些潭门渔民在西沙看到了一些日本渔民在抓海龟,后来去打听,然后听说在广东香港一带有很多人喜欢吃海龟肉,喜欢买海龟做标本。

2013年、2014年我在潭门做田野的时候,海龟肉的价格大概是200块钱一斤,如果做成标本的话,它的价格更贵,是根据尺寸来的,一般都能够卖到两三万。所以大家可以看出,这个利润是非常高的。

就像我们经常听到的一句话,没有买卖就没有杀害,潭门渔民只是被现代消费市场裹挟着前进的一个边缘群体。但他们抓海龟、玳瑁,后来引起了特别多的舆论,地方政府的压力特别大,所以到了2010年前后,他们就不再抓海龟了。

他们去做了另外一件事情——打捞砗磲贝。在帆船时代,他们只是割砗磲肉,而不会去捞贝壳,因为捞回来也没有用。但是现在一些船老板听台湾的商人说,砗磲贝可以做成工艺品,很好卖。

大家可能不太熟悉砗磲贝,它是海洋当中最大的一种贝类,我们把它叫做贝类之王,是佛教的七宝之一。它的质地和玉非常接近,是制作佛珠还有一些工艺品的非常好的原材料,所以当时就有很多船老板疯狂地招募打工仔去捞砗磲贝。

2012年到2015年,刚好是潭门渔民捞砗磲贝最疯狂的时候,听说当时一年从西沙、南沙捞回来的砗磲贝大概有8到10万吨,数量非常庞大。

刚好那几年也是海南旅游业发展最好的阶段,所以当时在潭门的街上,全部都是大大小小的工艺品店,有很多游客去潭门买这些工艺品来送礼。

但是这些砗磲贝其实都是珊瑚礁非常重要的组成部分,一旦被捞走,对珊瑚礁生态系统的破坏是非常大的。

2014年1月的时候,我闲着无事花了半天时间在镇上数了一下到底有多少门店,发现一共有233家工艺品店,全是卖这些东西的,这还不包括一个叫潭门九吉坡的工业区,那个地方还有五六十家工厂。

在村子里还隐藏着无数的家庭作坊,他们主要都是做雕刻。

所以那几年有特别多外地打工仔,听说最高峰的时候有15000人到潭门打工,很多是来自于湖南一个叫做道县的地方。

那几年也是潭门经济最高光的时刻,当时渔民的收入是非常高的,听说渔民出海一次最低可以挣到四五万,一年二三十万是没有问题的。如果你在陆地上开这些店可能收入更高,少的话三五十万,多的话可能一百万以上。如果2015年大家去潭门,会发现街上停满了宝马车。

但是这种经济的发展没有让渔民的社会地位越来越高,相反很多人赚到钱以后的第一选择是逃离海洋,回到陆地上。

我可以给大家举个例子,过去在潭门,渔民如果要给自己家的小孩找对象,他一定会优先选择渔民家庭,因为在他们看来,出海代表着一种胆识、勇气和能力。

但是现在不一样了,有一天一个村干部跟我说,现在谁还会找渔民呢?只有那些没有能力的人才会出海,出海风险又大又辛苦,有能力的人都会留在陆地上,不会出海。

这种变化反映的一个深层次的问题是什么?就是陆地的吸引力是大于海洋的。在人类学视角看来,陆地和海洋代表的是两种绝对不同的空间秩序和思维方式,海洋是开放的、流动的、没有边界的,所以渔民看重的是自由、平等。

但是陆地是有国家的、有边界的,讲究秩序、权威和等级,所以在中国的历史上,明朝和清朝有相当长的一段时间是禁海的。为什么?因为从国家的角度来说,它不愿意自己陆地上的这些臣民跑到海洋上去,这样就无法管理了,所以它不希望自己的渔民出海。

但是从另外一个角度,从渔民的角度来说,他们其实也不愿意出海,他们更多愿意留在陆地上。因为海洋代表着一种边缘,这种边缘不仅仅是在空间上、在地图上的边缘,更多的是一种身份和文化上的边缘。

现在在沿海地区有一个特别大的问题:子承父业已经成为了历史,很多渔民回归到陆地。这种回归,我认为更重要的是一种身份和文化的回归。

潭门渔民在2015年前后的经济发展确实很好,但是这种经济是不可持续的。2016年底,海南省政府出台了一个文件,规定禁止在海南省范围内捕捞、销售和买卖砗磲。

其实这个文件就是针对潭门渔民颁布的,所以从2017年1月1日开始,他们就不能卖砗磲贝了,潭门的经济开始快速地下滑,工艺品店越来越少。

大家如果现在去潭门旅游,就会发现已经没有一家工艺品店了,外地打工仔也走了,政府也不再给他们油料补贴了,很多渔民就不出海了。那不出海干吗?他们很多人只好在陆地上打打零工。

但是这肯定不是长久之计,很多的人,尤其是年轻人,几乎都迷失了方向。所以对于潭门这个地方来说,转型是迫在眉睫的。但是怎么转型,转向哪里?这是非常现实的问题。

从我这些年在沿海各个地方跑的经历和我自己的研究来看,我们国家渔民的转型方向,大概有三个,第一个是转向海水的养殖业。

但是养殖业有两个问题,一个是它对技术的要求比较高,另一个是风险比较大。比如说台风来了,或者有病虫灾害,可能会让你几年都回不了本,对于那些靠经验出海的渔民来说,转型成养殖业是不太合适的。

第二个方向就是转向远洋渔业,“造大船、闯深海、捕大鱼”是中国海洋渔业未来的方向。远洋渔业这些年在山东和江浙地区的发展是比较好的,所以在江浙地区会看到很多远洋的渔船、远洋的公司。

但是如果大家去跑一跑,比如说去山东跑一跑,就会发现这些远洋渔业的船老板还有资本都是来自于外地的,不是当地渔民,甚至船上打工的人也不是当地渔民。

在我看来可能主要是两个方面的原因,一个是这些近海的渔民不太擅长出远海,另一方面就是我前面讲到的,渔民出海都喜欢和自己熟悉的人一起出海,但是现在远洋的渔船上面,很多都是陌生人、外地人,所以他们会不习惯。

还有第三个转型的方向就是发展旅游业,这是我们今天绝大多数的沿海地区都在实行或者在准备的一个方向,因为旅游业可以让大家不出海,在陆地上就可以挣到钱。

但是这里面同样存在很多问题。我发现在旅游业发展比较好的一些滨海渔业社区,占主导地位的都是外地人,比如说在海南的三亚、广西的北海,出租车行业、餐饮行业基本上全被外地人垄断,特别有意思。

我也经常在想为什么这些渔民不能做生意,不会做这些事情。我觉得也许渔民们不是不擅长做生意,而是他们更加擅长做海洋上的贸易,但不擅长在陆地上做生意。

而且渔民还有一个特点是很擅长消费,不擅长储蓄,这也是海洋社会和我们农业社会的一个重要区别。所以潭门这些渔民每次出海回来,就坐在镇上喝老爸茶,每天从早喝到晚。

旅游业还有很多其他的问题,比如单一的旅游业发展会让这个地方的经济和社会的脆弱性越来越强,像这几年的疫情,对旅游业的冲击就是非常大的。

但是我认为这些都不是最重要的问题。最重要的问题是什么呢?是我们现在旅游业的发展模式存在的问题。他们让渔民洗脚上岸不出海,然后发展旅游业,所以我们去这些地方旅游就会感觉没有特色,没有历史,没有传统。

这样一个没有历史、没有特色的社区,它的旅游业到底有多大的吸引力,有多大的可持续性呢?我是持一种怀疑态度的。

从这样一些变化,还有我们国家的一些海洋渔业的政策来说,渔民和海洋之间的距离是越来越远的,海洋社会的脆弱性也越来越明显。我们现在在做的工作,就是希望我们用人类学田野调查的这种方法,尽可能的去记录这样一些正在消失的海洋文化和遗产。

从我第一次去潭门到现在大概也快10年了,这10年里我每年都至少要回潭门一次,潭门在这十年的变化是翻天覆地的,这种变化其实也是很多沿海渔业社区变化的一个缩影。

在这之中,我认为最重要的一个变化是,渔民和海洋,包括我们和海洋之间关系的变化,这样一些变化应该引起我们更多的关注。

这就是我的分享,谢谢大家。

本文来自微信公众号:一席 (ID:yixiclub),作者:王利兵(广州大学社会学系副教授)