本文来自微信公众号:新经典 (ID:Thinkingdom),作者:颜和,原文标题:《我走进职校,看见“混日子”背后的期待、无奈与悔恨|我真有个朋友》,头图来自:电影《坏孩子的天空》

写在前面

“分流”,原指河流分道而流,而在互联网上输入这两个字,检索结果几乎都关于初中后的“普职分流”。今年5月1日实施的《职业教育法》中取消了“普职分流”的说法,但现实中的分流仍会长期存在。

怎么分,流向哪?现实中的分流,往往被视为一场优胜劣汰的比赛。胜出者进入普通高中,有资格追逐更高的文凭,落选者只能进入职业学校,在学历至上的社会中面临有限的人生选择。

子津是胜出者中的一员。她从江西一所初中直升高中,考上北师大,又保研到清华教育学,本可以一路顺遂地流淌下去,但她想和另一条支流交汇。

2020年5月,子津来到江西Y县进行田野调查,希望挖掘“上职校”背后的深层原因。她先是走访初中,参与职校的招生工作,了解初中生择校的过程;又进入当地唯一一所职业中学——郊外学校(化名),与老师同吃同住,与学生一起上课实习。在近一个学期的相处中,职校学生的面目渐渐从模糊变得鲜活生动。

上职校的原因远远不只是人们以为的“成绩差”这么简单,“关于生活,他们有自己的理解和体会”。从做出上职校的选择,到进入职校后的体验,再到走出职校后的遭遇,子津记录下整个过程。硕士论文要求3万字,她写了12万字,几乎是博士论文的体量。

但这些远远不够。线上,她录播客、办讲座,邀请职校学生来做主讲,让他们的声音被更多人听到。线下,她加入了“HOPE学堂”,在这个关注职业教育的公益机构,调研职校学生在学习、就业等方面的需求,以进一步为学生们提供服务。

但她极少说自己如何“帮助他们”,她会说,“谢谢他们教育了我”。

以下,是子津的自述。

不像学校的学校

比学习成绩更重要的是“不出事”

郊外学校给我的第一印象是:不像一个学校。

它坐落在城乡交界的郊区,周边荒凉。先要经过一段上坡,从马路拐进一个小巷子,走到尽头,才能看到一个用白砖圈出来的破旧校门,上面连校名也没写。后来我才注意到,校名在巷子外马路边的石碑上,很不起眼。

2020年9月,我正式进入郊外学校进行田野调查。校长让我以实习老师的名义待在学校,但无需承担实际工作,凭借这个身份,我可以住进宿舍、旁听上课、访谈、发问卷、观察。

在此之前,还发生了一件让我尴尬的事。8月份的招生动员会上,校长专门准备了一个欢迎仪式,我看到PPT上写着“欢迎清华大学在读硕士研究生XXX来校实习研究中职、普高教育工作”。当时我整个人都呆住了,然后意识到,我能顺利开展研究,跟名校学生的身份是撇不开关系的。

我担心因为自己的“不一样”而和同学之间产生隔膜,不会主动提及自己的大学生身份,只是模糊地介绍说“我是新来的老师”或者“我来做调研/写东西”。但所见所闻都在提醒着我,这里与我曾经所处的教育环境是“不一样”的。

第一次去听课,班主任直接跟我说,这些学生都是很差的,希望我多多包涵。我坐在教室最后面,有几个学生回头看我,对我这个新鲜的面孔感到好奇,过了一会儿,他们也就该睡觉的睡觉、该玩手机的玩手机了,认真听课的只有第一排的四五个人。

在这种环境下,老师也会不由自主地陷入“混工作”的状态。刚入职一两年的老师可能还怀抱着教育理想,但他们的教学水平跟学校的评价机制并不挂钩,也得不到学生的积极反馈,时间久了,热情逐渐丧失,上课大多只是照着课本念。我印象深刻的是法律课,前面一直在讲道德和礼仪,而更实用的关于劳动法的内容,其实在教材靠后的部分有所提及,但直到学期快结束,老师还没念完教材开头。

郊外学校有63位教师,从公办转为民办后,新教师就不再有编制。再加上职校在教育系统里处在“鄙视链”的底端,有的老师自己都认为低人一等。和我同宿舍的两位年轻女老师都在考编制,她们说,只要考上了就会离开。

那实践方面的教学呢?我去过机械加工与制造专业的实训课,偌大的实训车间里,空荡荡的只放了两台操作车床和一些小型仪器。二十个学生轮流操作,每次课能轮到操作的可能只有五六个人。对于大多数学生来说,他们只是换了一个地方打闹。

并非所有职校都如此,我熟悉的一所广东职校,有近30个专业供学生选择,也有充足的实训设施与空间。而郊外学校开设的专业几乎每年都在变,老师告诉我,什么热门开什么。我去调研的那年,有高铁乘务、幼师、机械加工与制造、电子商务四个专业,其中只有机械加工与制造专业有实训课。

这让我对职校之间的差异有了直观的认识。郊外学校作为一所非一线城市县域职校,能获得的资源非常有限。

但我发现,比起教学条件,学生家长更看重学校的“封闭式管理”,希望孩子安全平稳地度过三年,直到成年。

校园里到处都是摄像头。摄像头触达不到的地方,监视也从未缺席,就连学生宿舍,每一层都至少有一位老师同住。

我见过一个学生,用黑色签字笔在校服背面写了三个大字:托儿所。我噗嗤一下笑了出来,但又立马意识到,这三个字并不只是戏谑,甚至足以作为对这所学校的隐喻。

在这种管理体制下,学生的成绩被分两个部分,考试成绩只是一部分,更重要的是平时分,它与宿舍卫生情况、课上表现、是否担任班干部都相关。

也就是说,在郊外学校,“好学生”的标准已经不单单是学习成绩,而更多的是“不出事”、不给老师添麻烦。

无论学生还是老师,好像都已经接受了“混日子”是职校的常态。有位班主任当着学生的面对我说:“不要对这些人抱有太大的希望、太大的信心、太高的要求,这些人字都不一定写得好。”令我惊讶的是,学生们对此毫无反应,似乎已经习以为常了。

“混”的状态跟社会对职校生的普遍印象是一致的,连我父母都说,“这有什么好研究的,都是不读书的差生”。过往的专业训练与阅读经验告诉我,这是一种刻板印象,我想反驳父母,但除了抽象的理论,我说不出更具体的原因。

随着调研更加深入,我了解到学生们选择来到郊外学校的具体过程。成绩不足以上高中只是表面,对于每一个学生来说,他们做出选择的原因是复杂和多样的。

主动背后的无奈

“去了职校,我要好好学习,变一个人”

小岚是我接触的第一个学生,在初中她是“大姐大”式的人物,性格大大咧咧,经常和男生混在一起。一开始,比起上职校,她更想去打工,因为“混社会”的朋友告诉她,去城市打工是一件非常“酷”的事情,天天都可以看到开法拉利、劳斯莱斯的人,小岚对此很心动。

最终没去打工,跟性别有关。小岚有句话一针见血:“男生不读书,哪里都是出路,女生不读书,你就是个荒废的人。”自觉“混不过”男生的小岚,决定先“混校园”而不是“混社会”。

性别还在无形中影响了她后来的专业选择。小岚学的是学前教育,也就是我们常说的幼师专业,班上全是女生,即使有男生想学幼师,也会被老师劝退。机械制造与数控专业则相反,清一色男生。电子商务与高铁乘务两个专业男女都有。

对于上职校,小岚有过主动的向往,想借此改变初中时“混”的状态。她曾告诉我,等她去了职校,要好好学专业,“变一个人”。

而小岚的父母对于孩子择校给不出太多建议,初中班主任的大力推荐,是他们选择郊外学校的关键原因。职高部的1115名学生中,近七成来自县城和县城下属的村庄,少数来自市区,家长的工作中务农最多,其次是打零工、工厂打工和做小生意,他们能获取的教育信息有限,听信老师或亲戚的推荐是很普遍的情况。

推荐并不纯粹,初中和职校之间存在利益关系。职校有春季和秋季两次招生,其中春招在三月,面向初三学生,如果这时入学,要签一个协议,自愿放弃中考,这样就不会影响初中的中考升学率,因此一些初中老师会更为积极地动员自己学生去职校。

推荐人也能得到回馈。不只老师,就连学生也参与其中。小岚通过春招进入了郊外学校,在秋招中已经成为推荐人中的一员,成功推荐一个学生过来,可以拿到500元的介绍费。这不利于公平,但处于灰色地带,无人监管,像一个公开的秘密。

小岚的经历让我看到,决定上职校是一个复杂的过程,既有学生的主动选择,也有多种社会结构力量的推动。

另一个让我印象深刻的是一个叫大雄的男生,胖胖的,看起来很憨厚,不爱说话。当我提出去他家访谈家长时,他一开始没答应,说“我妈妈说不来什么东西”。后来我才知道,原来他是单亲家庭,妈妈是盲人,九十年代就从砖瓦厂下岗,收入来源只有每月1000块左右的低保金,还有盲人按摩。家庭按摩的收入很不稳定,来的一般是熟客,一次只收50,有时好几天也没一单。

去他家拜访的那天,大雄在楼下接我,上楼的时候我跟他说话,他就只是“嗯”“嗯”地应着。大雄家很整洁,一进客厅先是一张沙发,一张茶几,再往前靠窗边是一张按摩床,床上铺着黄色毯子,没有阳台,就在窗边拉了根晾衣绳。

当我和大雄妈妈坐在沙发上聊天时,大雄就在客厅里兜来转去,后来他坐在按摩床上,背对着我们。那是个阴天的下午,房间里有些昏暗,大雄默默望着窗外,一动也不动,一句话也不说,只有窗外晾着的衣服在缓缓旋转。那个时候,我突然觉得他很孤独。

大雄虽然话少,但会把妈妈的不易看在眼里。他曾对我说,上职校是希望能早点工作挣钱。大雄妈妈则告诉我,要不是大雄没考好,她更希望儿子能读普高、上大学。

但,考不上高中就只能来郊外学校吗?

放眼整个Y县的教育体系,就会发现,Y县一中是唯一的县级高中,集中了Y县最好的教育资源,考不上的话,能选择的就只有郊外学校与乡镇高中。而上了乡镇高中,三年后考上大学的几率也微乎其微,在许多学生与家长看来还不如上职校,早点工作挣钱。

大雄妈妈对教育很上心,尽管眼睛不方便,还是在郊外学校招生时去了现场咨询。下岗的经历让她对工作的稳定性有一些执念,当她听到有高铁乘务这个专业时,以为毕业后可以分配到高铁工作,“不容易下岗”,决定让大雄来这所学校。

后来他们才知道,实际情况并不像他们期望的那样。

没有太多出路

“学校就是在骗我们!”

当初中生在上职校和直接去打工之间做选择时,按理说,职校应该能够让他们学习更多的技能,在劳动力市场中更加游刃有余。但在我的观察中,学生们最终的出路却和普通的打工者没有什么两样。

念了高铁乘务专业,未来能去高铁或者机场工作——这是职校招生时给家长和学生的承诺。直到实习前夕,他们才知道,要去的不是高铁,而是高速。

“如果早知道,可能我爸妈就不会给我在这里报名了。”一个叫小晴的女生告诉我。

2020年10月初,我陪同小晴、大雄和另外两个同专业的女生去广东A市的高速收费站实习,单位不允许我进入园区,于是我拜托学生们每天写日记,记录一下生活和工作的情况。

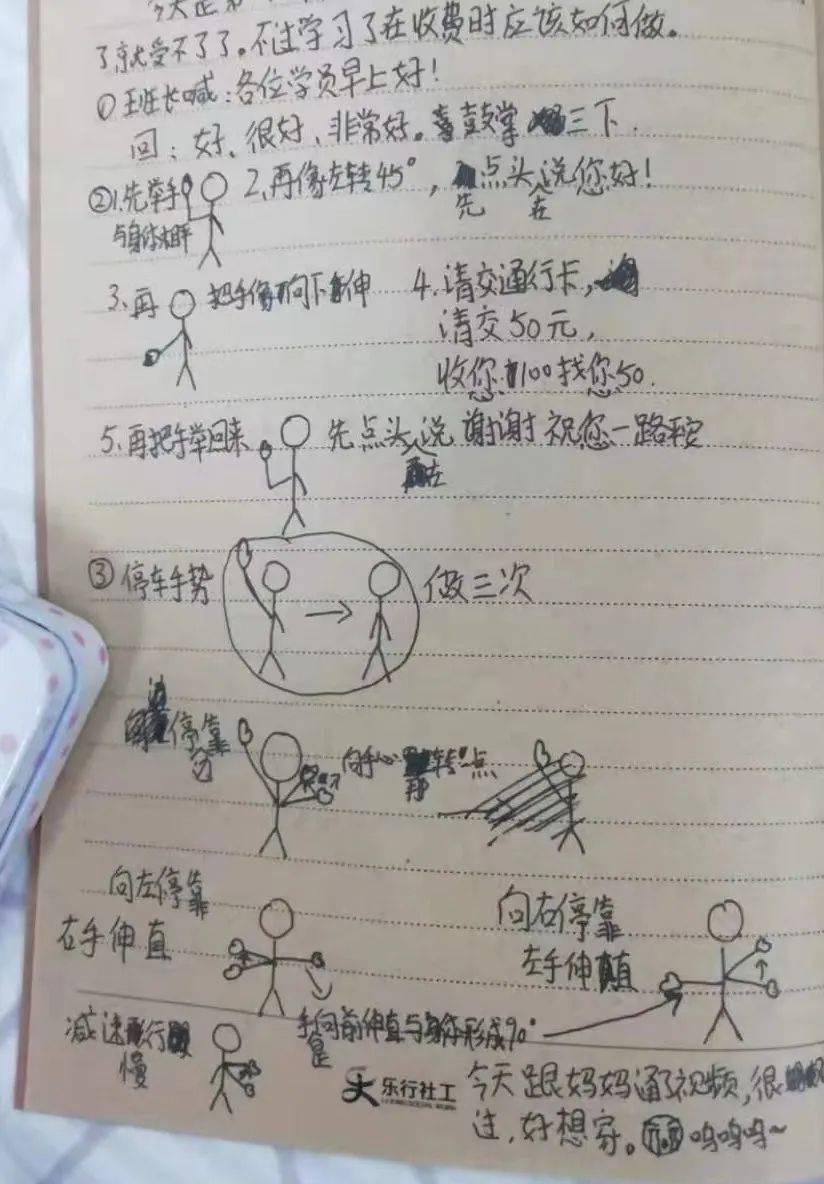

小晴的日记是最丰富的,每次都把整页纸写满。她喜欢画画,会把培训中学到的手势画下来,并做一些文字说明。收费员的一举一动都有固定的程式,学生们只需要按规定说话做事。

实习六个月,A市高速公司给他们的实习工资只有每月900多块,去掉五险一金后,到手只有100多块,如果出了错,还会扣钱。

小晴一行人以外,还有几位同学去了广东B市的另一家高速公司。实习待遇好一些,每月1550元,刚好达到当地的最低工资标准,然而合同条款却有多处违法。

按照规定,应该是高速公司、学校、学生签署三方协议,学校给家长与学生的承诺也是“国企直签”。我叮嘱学生们拍照存档,看到合同照片后,我发现学生并不是跟高速公司,而是跟作为中介的一家劳务派遣公司签合同。我让他们去问老板,老板也没有给明确回应,后来这事就不了了之了。

我感到无奈,但也能理解,毕竟当时的他们也只是十六七岁的孩子,担心得罪老板,担心自己工作不保。

直到现在,A市的四位学生都还留在收费站工作。小晴告诉我,最大的感受是“累”。轮班制度让她每天的作息都不一样,有时周一是早班,周二是晚班,周三是午班。下班后,她几乎没有力气出门。上班、睡觉、吃饭、打游戏就是她的生活常态。

2021年春节,我通过微信询问他们近况,发现他们都没有回家过年。小晴说回家的车费太贵了,来去一趟,工资就没了。大雄和另一位女生则选择加班,因为节假日加班可以拿到三倍工资。

B市收费站的一位学生则在工作了一段时间后选择另谋出路。“学校就是在骗我们!”她认为,学校既没有教给她什么有用的工作技能,提供的工作机会也不尽人意,最后决定回家乡自己找工作。

像他这样的学生不在少数。2021届有200名左右毕业生,只有40人左右会走升学的道路,其他人则直接就业,其中少数会留在学校介绍的实习单位,大部分人还是靠自己。

越来越多职校生毕业后不再进工厂,去了服务业。而小晴他们的经历让我看到,在高速收费站做收费员,与在工厂做工并没有什么本质区别——低收入、低技术,还有可能会在未来某天被机器替代。

他们教育了我

自己与跑道终点的亲密接触,意味着更多人的“冲刺失败”

我在2020年12月底离开了郊外学校。回想起这段经历,我很遗憾自己与学生之间始终有种疏离感。

性格使然,我对慢热的学生更有耐心,当一些开朗的学生热情拥抱我时,我反而会不知所措。跟我交流的大多都不是老师眼中的“坏学生”,而那些“叛逆”的学生,我一直渴望走近,却不知道怎么跟他们打交道。

清华研究生这个身份,也给我很难以启齿的感觉。一次在校园里,两个男生走在我后面,我听见他们的谈话:“叫一下她?”“人家肯定不鸟我们,人家是清华的,我们是什么?”听到这话,原本想说点什么的我也不好意思再和他们打招呼了。

想要隐藏自己的冲动,并不是只出现在面对职校生的时候。跟工人打交道时,也会有工友对我说:你和我们不一样,你是有知识的人。我害怕被拒绝、害怕产生隔膜,于是隐藏身份,假装自己跟对方没有什么不一样。我以为,如果要真正和他们站在一起,我就得成为他们,从小到大所接受的这些,不管是教育也好,还是其他的优势也好,我都得完全抹除,才能融入。

如今我渐渐明白,这种预设本身是值得去反思的,它会导致一种单向的索取:你没有完全敞开自己,却期待对方向你敞开;你想理解对方为什么成为现在的他,对方却了解不到你为什么成为现在的你。回望在郊外学校的时光,我想,或许从一开始就坦然面对我的身份会更好。

是职校学生教育了我。

在一个QQ群聊,我看到有位学生说起他跟一个人的聊天:“那个人说他‘研究职业教育’,可让我恶心,感觉把我作为一种研究材料,把我当作他写文章的资源。”虽然说的不是我,但我还是被这句话刺了一下。我感到自己被拒绝了,我不是职校生,没办法作为他们的一员与他们一起聊天。

同时,这位学生的表达又让我感到兴奋。因为愤怒背后,是他希望自己被当作活生生的人来对待——这种主体的“觉醒”,不正是我所追求的吗?

我感谢他们教育了我。他们提醒我,研究者与被研究者的关系是不平等的,我与他们客观上的“不一样”,可能也是具有压迫性的。

但我不会因为自我反思太多而放弃行动。更希望有一天,我们之间的对话不再是我问、他们答,而是我们共同去探讨“为什么我们之间有区别”,“如果你也想要改变这些事情,我是否可以加入”,以及“我们可以一起做点什么”。

如今,我在广州一家服务于职校学生的公益机构工作,当我再次进入学校做访谈时,我会诚实地告诉对方我是机构的工作人员,相比于学生身份,这个身份让我更容易说出。因为我知道,访谈结束后,我们会继续为学生开展服务活动,我们和他们之间的联系,并未就此结束。

在郊外学校的调研经历,也让我重新审视自己的人生:从小一路顺利,考上好大学,回望时才发现,我抵达跑道终点,意味着更多人冲刺失败。

许多学生都曾向我诉说他们的后悔与遗憾,但我没有资格替他们评判什么样的选择才是对的,也没法保证“继续读书就能向上流动”“教育能够带来美好的未来”。在我看来,对“通过个人努力实现向上流动”的崇拜,本身就值得被质疑,在一定程度上,它加固了现存的社会秩序。

我问过很多学生“你是否相信努力改变命运”,大多数人很快给出了答案,有人说相信,并希望通过自己的努力改善家庭的情况,还有人说“努力不一定能改变命运,但不努力一定改变不了命运”。只有一个男生听到这个问题后停顿了很久,才缓缓开口:

“小时候,我在家门口看到一只鸟摔在地上,翅膀受伤了,我想把它养大。刚带它回家,正好我姐姐出来,踩到了它。

“就像一个失败者,命运被注定了一样。”

(文中小岚、大雄、小晴均为化名)

本文来自微信公众号:新经典 (ID:Thinkingdom),作者:颜和