本文来自微信公众号:跳海大院(ID:meerjump),作者:院办野汉,责编:屎大淋,题图来自:视觉中国

在亲口吃到西湖醋鱼之前,人们对这道享誉盛名的美食总是抱有美好的幻想,原因多半是那层脱不掉的情怀滤镜。

它是汪曾祺的《切脍》、梁实秋的《醋溜鱼》,是古龙笔下令陆小凤无法抗拒的珍馐,《盗墓笔记》里王胖子下馆子必点菜目之首。

如果你爱玩武侠游戏,西湖醋鱼还可能是《侠客风云传》中难求的配方、《太吾绘卷》里“绝二品”级别的稀世佳肴。

朴素的经验告诉我们,以地名为前缀的食物一般都不会太差——北京烤鸭、潮汕牛肉丸、扬州炒饭——都是食客们拿捏这一原则的极佳范例,更不用说“西湖”二字自带的唯美滤镜赋予了这道菜何等充裕的想象空间。

读到菜名,仿佛已经看到西子湖畔“接天莲叶无穷碧”的佳景、夕阳下捕鱼人勤劳的背影、楼外楼厅堂里的觥筹交错,以及筷下色香味俱全的鲜美佳肴。

院办正是情怀buff叠满的西湖醋鱼幻想家本家,我至今仍记得初到杭州时直奔楼外楼的焦急与期待之情。

但一年后的今天,我只想众筹一张没有吃过西湖醋鱼的嘴,好让我把这道菜永远封存在我美好的幻想里。

有些鱼说不出哪里难吃,但就是谁都替代不了

院办常被《舌尖上的中国》里对美味生动形象的形容搞得垂涎欲滴,奇怪的是,节目两季谈到西湖醋鱼都只展示了这道菜的做法,对味道却是避而不谈。

在吃到西湖醋鱼之前,我以为这是一种留白手法,是节目保留西湖醋鱼神秘感的节制表达。高级手法烘托玉盘珍馐,西湖醋鱼当有令言语都显贫乏的稀世美味!

很显然,不切实际的幻想蒙蔽了我的双眼,与文艺作品描述相符的外观进一步降低了我的警惕,我未能及时察觉到这赤红鱼身下隐藏着的黑暗秘密,等到下筷之时已是为时过晚。

第一口的酸甜只在舌尖停留数秒——这是大厨为西湖醋鱼设下的糖衣陷阱。没等我细品酸甜滋味,一股源于大自然的泥土腥味就在顷刻间霸占了我的味蕾。

这是一种带有一分甜二分咸三分酸四分腥臭的味道,触及了连广东人都未曾想象过的味觉领域。

这味儿还超过了我本科文化知识的覆盖面,令我无法用任何简单的词语概括。硬要形容的话,它就像是在乌玛·瑟曼穿了一天卡哈特的汗脚上撒上了糖和醋,让昆汀都望而却步。

第二口的尝试是对这股怪味的好奇和对口感的深究,此时“入口即化”对于鱼肉而言已不再是褒义,它发生在未知的味觉世界之中,更像是为了卸下食客心防而故意露出的破绽。

果然,这股包裹在脆弱外在之下的怪味,野心不止于舌尖。第三口之后,它已经准备好对我的天灵盖发起总攻,在尝试失败之后竟仍能化为一股浑浊蛮横的真气,取代所有美好意境和想象,持续荡涤在我的口腔。

这股味道在我口中可谓经久不衰,它陪伴我游览过苏堤春晓、雷峰夕照、三潭印月,在南屏山悠扬的晚钟声中,它又化为一个嗝,从翻腾直上的胃酸里脱颖而出。

就像选秀比赛到最后只有个性鲜明的冠军才会被人记住,西湖醋鱼诡异漫长的回甘也令它力压龙井虾仁、东坡肉、八宝豆腐,成了我至今唯一记得味道的杭帮菜品。

在外地听说过最有名的本地餐厅里能吃到本地最好吃的食物,这是外地人对本地最大的误解——院办原本深以为然,天真地以为一定是进错了店才有了如此惊悚的体验,但由于此次经历阴影过大,我在杭州竟没有另寻它店再试一次的勇气。

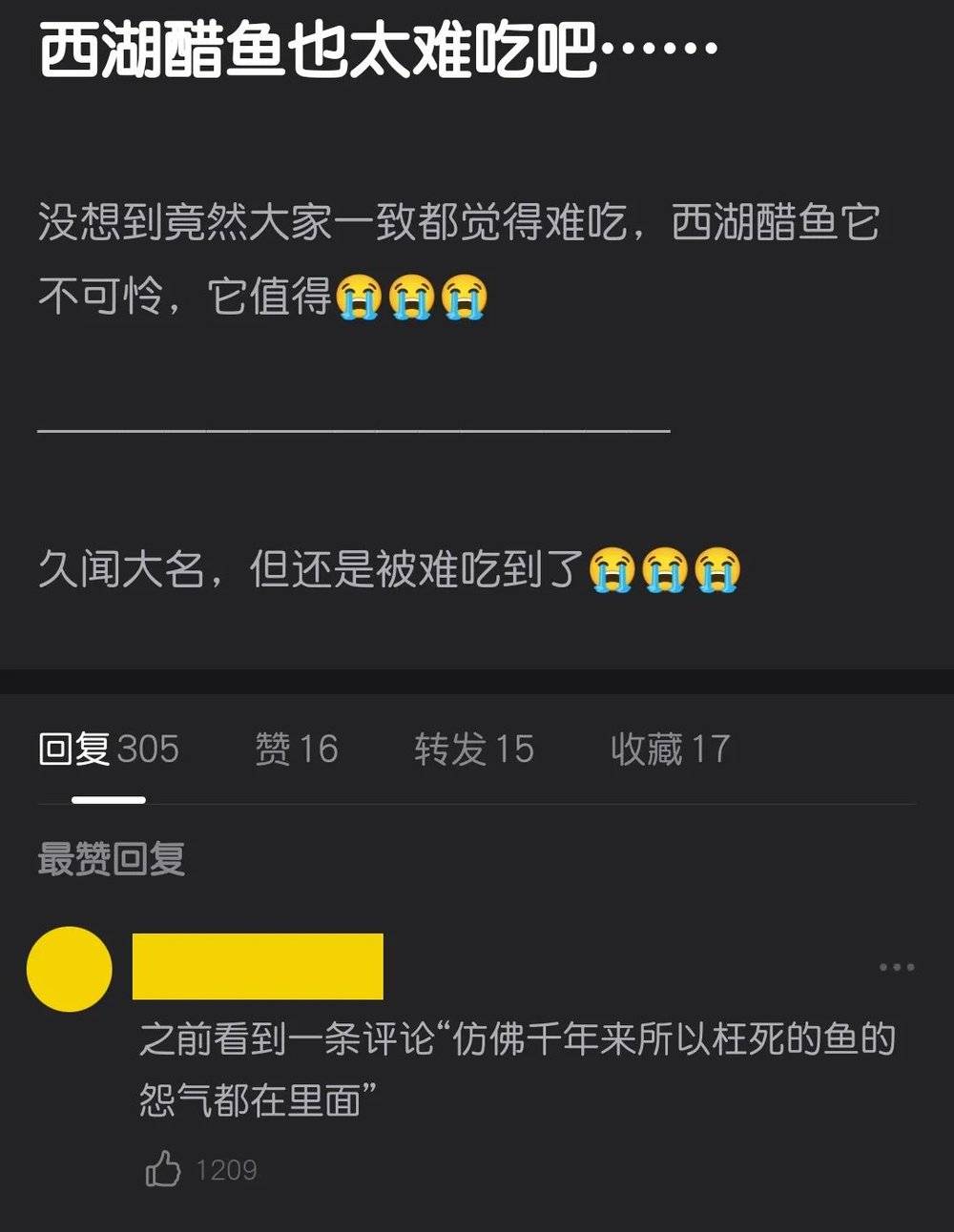

这事儿令我耿耿于怀一整年,直到前段时间在豆瓣看到了一篇关于西湖醋鱼的帖子,我才认清了西湖醋鱼的真相——原来这玩意儿是不分本地外地、无关品味高低的难吃。

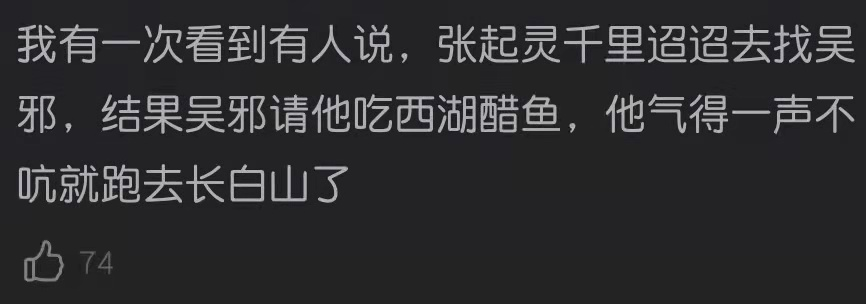

难吃的程度因人而异,有人结合文学作品进行了二次创作,用侧面烘托的手法进行表达,对《盗墓笔记》中涉及西湖醋鱼的情节进行了更符合实际的改编。

自媒体小编的拱火水平在美食领域也属一流,有多少人无法逃脱“算你厉害”的挑战,就有多少人回头给小编贡献流量。

即便是在连“我要吃屎”都有人选的虎扑投票页面,西湖醋鱼也得到了应有的待遇,更有jr认为“这是对狗的一种虐待和侮辱”。

时至今日,以西湖醋鱼为主题的帖子几乎成了“钓鱼帖(包括我这篇)”,甭管你说的是难吃还是好吃,评论区闻风而来的都是像我一样的受害者。

“来都来了”的想法是外地人前赴后继跳入陷阱的主要原因,吃西湖醋鱼的共同上当经历纯属自讨苦吃,而对于本地人来说,“外地人特供,每桌必点,每点必剩”就是这道菜给他们留下的唯一印象。

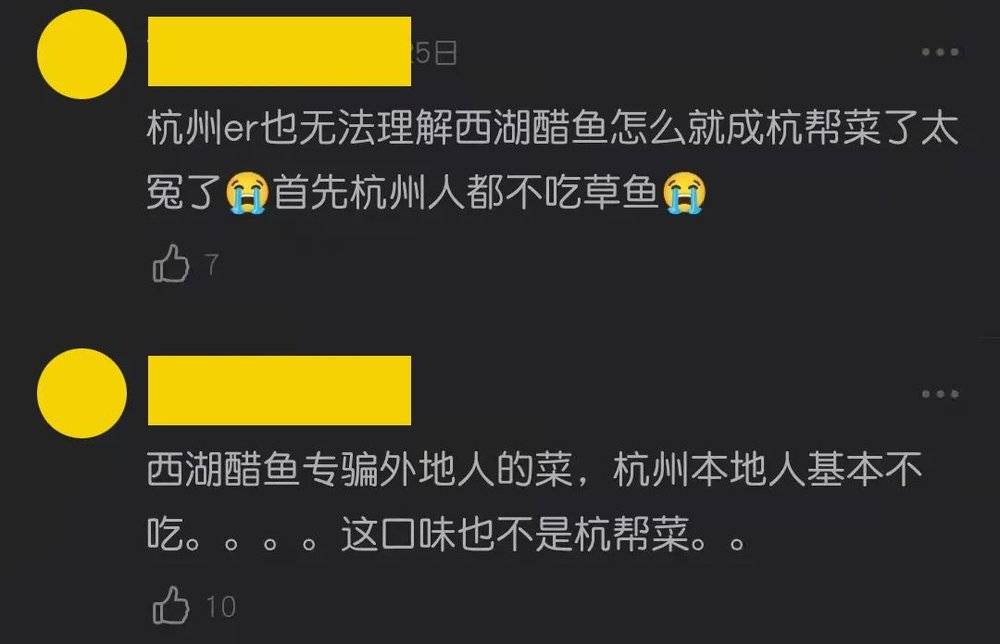

在以食为天的中国,维护家乡美食称得上是优良传统,但西湖醋鱼是个例外,本地人与外地人在对这道菜的态度上基本做到了同仇敌忾。

杭州朋友带你去吃西湖醋鱼,我建议立马绝交

西湖醋鱼名列杭帮菜十大名菜之列,是蒋介石最爱吃的菜,也是尼克松访华时摆在宴席上的菜品之一。

但无论它的现实履历如何光鲜,也无法改变杭州人对这道菜固有的偏见和厌恶,更有甚者认为西湖醋鱼根本不应该出现在杭帮菜谱系之中。

如果有杭州朋友带你去吃西湖醋鱼,你必须怀疑他们不怀好意。他们要么是打算乘机打击报复,要么就是口味怪异的美食恐怖分子,二者占其一,都保你吃不了兜着走。

虽然杭州常年被誉为“美食荒漠”,但你若敢在杭州人面前谈论西湖醋鱼,仍会被视为对他们背后杭帮菜势力的一种蔑视和侮辱。

从西湖醋鱼的成色上看,它跟讲究清淡和甜咸适中的杭帮菜根本不搭边,反而着了上海菜浓油赤酱的邪道,是不折不扣的美食叛徒。

杭帮菜的精致细腻在这道菜上也丝毫没有体现,以草鱼为原料是最草率的一环,粗暴的水煮处理只能是错上加错。

为西湖醋鱼平反的人是绝对的少数派,据我观察,他们无不热衷于引经据典,绝口不提如今西湖醋鱼的风味,嘴上挂着西湖醋鱼的演变史,试图证明西湖醋鱼最正宗的做法已经失传,最后得出推论——错的不是西湖醋鱼,而是投机取巧的现代人。

而西湖醋鱼起源于南宋,改良于清朝,到乾隆末年,内阁中书梁晋竹已经在《两般秋雨庵随笔》中吐槽西湖醋鱼徒有虚名:“近则工料简濇,直不见其佳处。然名留刀匕,四远皆知。”

没有一个活人吃过“正宗西湖醋鱼”——这是这些伪古典主义者立于不败之地的主要原因,也是他们从未真正赢过嘴仗的软肋所在。

吃个鱼还要讲故事纯属耍流氓,市面上西湖醋鱼的成色只能证明一个事实:人与人的口味各有不同,过高的期待也可能导致落差,但西湖醋鱼却绝逼是压倒性的难吃。

难吃的东西各有成因,有的因厨师的错误处理而失其风味,有的因食材的“黑暗属性”而令人难以下咽(比如折耳根),而西湖醋鱼难吃的原因则很可能出在烹饪方式这一根源上。

为了找到西湖醋鱼难吃的关键所在,我看了一夜教程,准备用自己的巧手还原那段痛苦的回忆。

我试做了西湖醋鱼,终于知道为什么它这么难吃

相信我,只要你知道西湖醋鱼是怎么做的,就会明白它难吃的原因是多么显而易见。

在开始料理之前,草鱼这样原材料就已令我百思不得其解,稍有常识的人都知道这是一种吃土长大的淡水鱼,腥味腌入五脏六腑与之相伴一生。

而西湖醋鱼传统做法中有个流程叫“饿养”,即把草鱼圈起来饿上两三天排清草鱼腹中的污物。

我首先怀疑这种去腥方法的科学性,其次也不具备“饿养”的客观条件,只能按照美食作家王刚老师的做法开刀手动去腥,这直接导致我的手臭了一整天,厨房更是臭了一整个星期。

然后,按照七刀半的祖传改刀手法处理完尸体,再用一大碗料酒和一大把盐巴除腥味,这就算是搞定了前期准备工作。

在我肤浅的厨艺认知中,草鱼的处理有一个原则:这玩意儿不油炸一会儿根本腥得没法吃,鲁菜中糖醋鲤鱼尚且要如此处理,南方人做鱼头汤也是不煎不行。

而西湖醋鱼的处理方式却是直接上水煮,整道菜的制作过程滴油不沾,在一些教程中甚至强调这是“保持原汁原味和鲜嫩口感”的精髓所在。至此,我已经知道这道菜是好不了了。

而拿水煮熟后的下一步也是最后一步,就是给熟鱼淋上用半碗酱油一碗醋一碗料酒一大把糖一大块姜熬成的糖醋酱料,淋完汤竟然就可以上菜了!

我计算了一下做完整道菜的时间:开刀去腥一小时,弄熟五分钟,搞酱三分半。

虽然成品非常抱歉,但走完这个流程我还是清楚地认识到:这道菜的做法存在着根本矛盾。

全流程有一半功夫是在去腥,开刀是为了去腥,酒腌是为了去腥;而另一半功夫则用在了保留腥味上,水煮是为了保持原汁原味,做糖醋酱更是为了勾兑出这股腥味。

看着眼前这两盘让人毫无食欲的天河醋鱼,我心中只有不解和愤懑:既然没有腥味明显更易入口,为何不下油锅解百忧?既然腥味这么想保留,为何又要欲盖弥彰整出这么复杂的去腥流程?

带着这些疑问,院办含泪下筷。时隔一年,我终于又记起了当年在西湖边品尝到的酸甜汗脚味。

不经意间,彼时所见所闻在我脑海悉数浮现:从接天莲叶到三潭印月,从楼外楼精美的装潢到桌上令人难以下筷的醋鱼。

院办最后还是悟了:楼外楼的西湖醋鱼是真正符合西湖诗情的一道菜,只有在那如诗如画的环境中细细品尝,才能真正懂得什么叫“乐景衬哀情”。

我们都误会了西湖醋鱼作为名菜的意义,它的难吃——正如“山外青山楼外楼”常年被遗忘的下半句“西湖歌舞几时休”——那才是真正需要被记住的部分。

本文来自微信公众号:跳海大院(ID:meerjump),作者:院办野汉,责编:屎大淋