国庆假期,你有出去玩吗?有吃到什么不习惯的味道吗?本文来自微信公众号:FoodWine吃好喝好(ID:FoodWineChina),作者:张秦瓯,编辑:刘树蕙,编排:夏天,原文标题:《打倒食物原教旨主义》,头图来自:视觉中国

To eat or not to eat: that is the question.

我想莎士比亚应该没能预料到,这个世界上会有如此多的人,能把生存与毁灭的问题解析得如此具体。

一千个哈姆雷特有一千张嘴。吃还是不吃,对“哈姆雷特”而言,是个问题。爱尔兰炖菜里只能有羊排、土豆、洋葱和水,如果加了胡萝卜和芜菁甘蓝,那一定是异端;回锅肉一定追求灯盏窝,如果夹起一片猪肉平平展展没有弹性,那这道菜的“起评分”先降 20 再说。

有人看到意大利面的肉丸子,就忍不住要把双手十个手指统统朝天捏拢,随时可以献上“ma che vuoi(你想干什么)!”这类亚平宁半岛的“传统问候”;吃个重庆火锅,锅底只要不是醇厚的牛油,那他这个“重庆崽儿”的身份必然是“歪叻”,连“勒个雾都”,都不能是他的雾都了。

这些饮食上的讲究无处不在,它的表征,大多是通过某种饮食偏好,来展示一种自己对食材、烹饪技术以及更深层次文化的了解(潜台词里往往含有一种优越感)。

对于口味上的南北咸甜之争,绝大多数都只是为了聊个好玩儿。烹饪其实就像一个数学公式,调味类似于加减法这样的基本运算,然后输出一个结果。在这种没有标准答案的选择中非要选个队来站,就像在争执 1+3 和 2+2 的孰优孰劣,看起来煞有介事,基本上毫无意义。

我恰巧试过在同一张餐桌上,为来自山西和四川的朋友端上同一位师傅制作的川味“酸辣挂面”,一个嫌汤不够酸,一个嫌味不够辣。这其实就是个颇有代表性的口味争议,山西人的口味偏酸,与当地水土含碱量高,人们选择用醋来调节身体的酸碱平衡不无关系。而西南地区普遍嗜辣,也是由于当地湿润的气候,以及历史上在缺盐时期,用辣椒做替代品等多个原因联合作用,最终形成的一种口味偏好。探讨甜咸之争,多半也和当地的糖、蜜、盐、酱等资源物产密切相关。

“物无定味,适口者珍”其实早就说明白了这个道理。每个人舌头上的生出的味蕾数量不同,对味觉的感受自然不同。每个人所处的环境和时间不同,对食物的情绪感受也会不同。

就连体内基因和微生物都会导致偏好不同。如果喝啤酒时觉得 IPA、波特或者世涛才合自己的口味,那你要认真考虑一下体内有没有欧洲人或者印度人对苦味耐受的基因片段,他们对苦味的敏感度,比亚洲人要低得多。如果觉得日本的麻婆豆腐比四川的更好吃,那体内说不定已经有了一批喜欢味噌的微生物(日本麻婆豆腐的本地化策略就是用味噌来做口味搭接)。

一个人身体里的微生物群,和他所生活的环境有相当大的关系。一个人体内的微生物群决定了他的饮食习惯,同时也塑造了这个人。深究口味党的争议动机,其实也算不上是意义全无,风土确实多多少少有一些影响。

但如果把对这些“偏好”的讨论,升级到饮食的“纯粹主义”(Purism,另一种更常见的描述叫“原教旨主义”),那可就大不相同了。此时的食物不仅仅是果腹,更多的成为了一种文化载体。许多有文化交流的地方,远的如秘鲁,近的有日本。仔细追溯他们的风味文化,其中有不少的融合与冲突,自然也会生出食物纯粹主义——在食物上对某一种“传统”的坚持。

之所以法国美食家布里亚·萨瓦兰(Brillat-Savarin)那句著名的“告诉我你吃什么,我就能知道你是什么样人”能成为经典,正是因为在饮食纯粹主义背后,往往能推演出相当复杂的文化迁移和演变。而美国的食物,可以说是一系列饮食纯粹主义的绝佳案例。

什么肉才配放进汉堡?

如果把美国的本土文化约等于一张白纸,各民族移民带来的文化就像是不同的颜料,在这张白纸上留下一层层的笔触。一些仍然保持着原本的颜色,而另一些则被其它颜料遮掩,或是混合,形成新的颜色。美国就像一个大型的“饮食纯粹主义”培养皿。在消费与享乐主义与高度的工业化的双重驱动下,各类民族食物纷纷抛弃了故土的身份,以出人意料的速度,发生质的变化。

德国两兄弟——热狗和汉堡都没能逃过食物纯粹主义者的纠结。对于前者,他们最在意的不是里边儿到底有没有狗肉,而是“热狗到底算不算一种三明治”。2015 年,美国的国家热狗和香肠协会(National Hot Dog and Sausage Council,NHDSC)发表了一篇“声明”,打算从此终结这个争议:他们认为热狗不符合美国农业部对任何一种三明治的定义——以当下的语境来看,热狗早就是美国的一个文化符号了,它值得被独立归为一类。

不过,19 世纪末热狗登陆美国时,它的名字其实叫做“法兰克福三明治(Frankfurter Sandwich)”,“三明治党”们认为,公然拿掉热狗的三明治身份,是历史的大不韪。

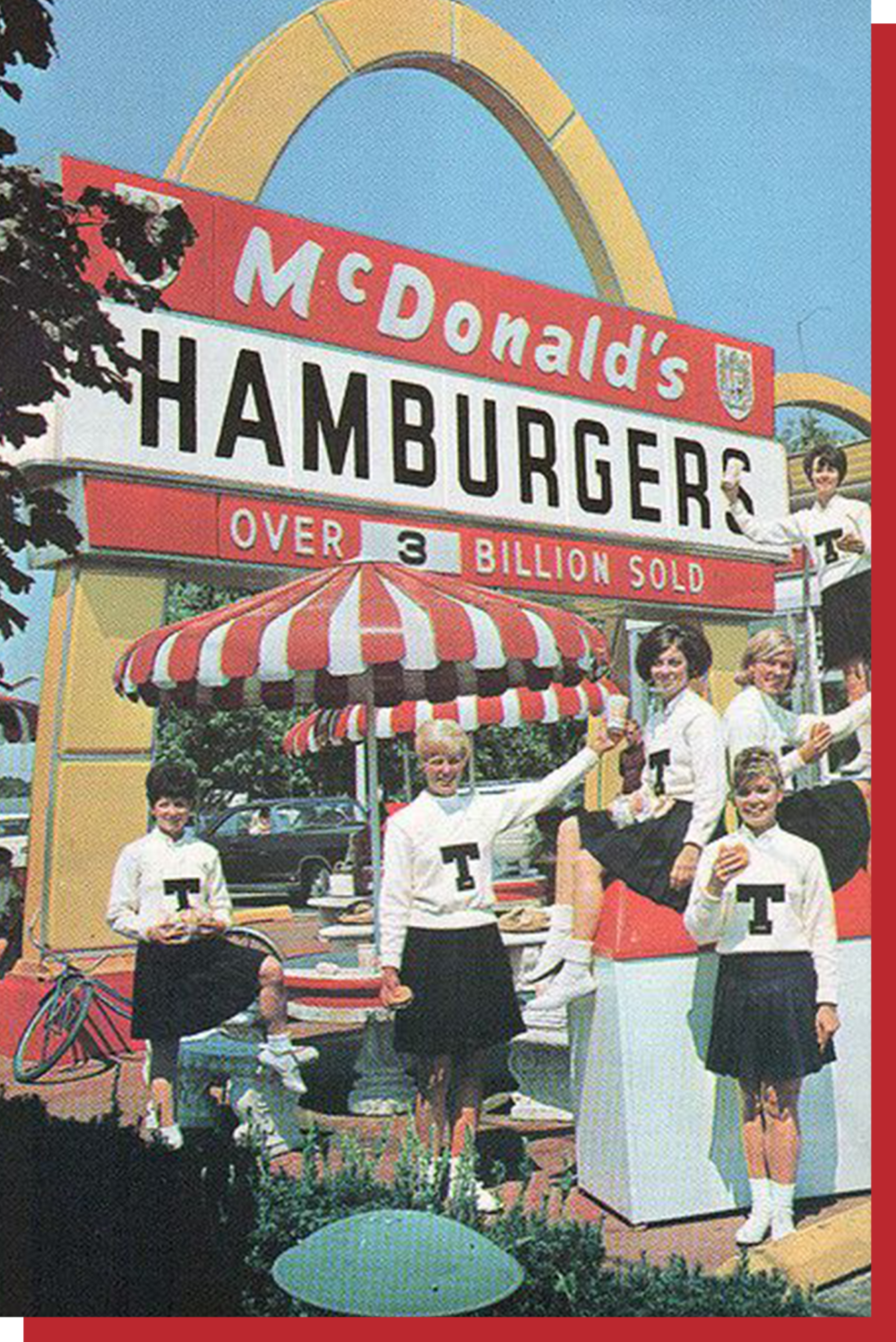

另一些人则抠上了“汉堡”的细节。世界各地的汉堡爱好者群体中流传着这样一种信仰:只有用绞碎牛肉饼的汉堡,才是真正意义上的“Hamburger”,鸡肉、猪肉或鳕鱼做成的汉堡,就只配叫“Burger”。这里也确实藏着一种历史的沿革:19 世纪早期德国汉堡的移民带入美国的,并不是现在两片面包夹着一块牛肉饼的“汉堡”,而是煎熟版本的“鞑靼牛肉”,就是一块绞肉做的肉饼。

因为是汉堡移民的家乡味,所以在美国最古早的名字是“汉堡排(Hamberg Steak)”,直到 19 世纪末,路边餐车逐渐流行,为了适配这种更方便快捷的用餐场景,汉堡排从“放在盘子里”进化到了“夹在面包里”,才逐渐演变成了我们现在所熟知的“汉堡”。

直到 20 世纪 30 年代,汉堡成为美国主流的快餐产品后,才因为商业化的需要,衍生出了芝士汉堡(Cheeseburger)、牛肉汉堡(Beefburger)、牛排汉堡(Steakburger)等各种不同的前缀,来突出自家的产品特色。随着“Burger”这个语汇变成了对一种食物的约定俗成,汉堡的“绞牛肉正宗论”也跟着流传开来。

诸如此类的食物源流演变与争议不胜枚举,但纵观美国饮食文化史,故事最精彩最不能被忽略的,还是得看比萨的“世界大战”。

玛格丽特皇后大战忍者神龟

2021 年 7 月 11 日,欧洲杯决赛,英格兰对意大利。

《泰晤士报》决赛当日刊发的其中一篇比赛预热,把关注点放在了离决赛场地不远的一家达美乐上(达美乐,Domino’s,是美国两大比萨连锁巨头之一,另一家则是必胜客),决赛前比萨的销量大增,堪称年度第二高峰,直追除夕夜。据称当天大量英格兰球迷为了羞辱对手,疯狂订购加了菠萝的比萨。达美乐对这篇报道做出了积极响应,表示丝毫不惧马上将要到来的爆棚订单,整个英国大区,他们备了 30 万张比萨饼底严阵以待,支持英格兰队以及各路球迷。

可惜当天菠萝比萨还是没能从精神上击垮意大利人,英格兰队最终还是与冠军失之交臂。随之一张意大利球迷高举着“STOP PUTTING PINEAPPLE ON PIZZA(停止往比萨上放菠萝)”标语的照片出了圈——意大利人在昂首登上欧洲足球巅峰的同时,也在捍卫那不勒斯比萨的“正统性”上,又一次重现 15 年前的“伟大胜利”(是的,2006 年的世界杯的半决赛,德国人也干了一模一样的事情)。

菠萝比萨成为意大利人“舌尖上的痛点”,其实是个比萨在意大利和美国“花开两朵、各表一枝”的故事。

早在公元前的古罗马史诗中,就有关于制作和食用“面饼盘子”的场景描写,这里的面饼盘子,很可能指的就是比萨(Pizza)。Pizza 的语源有很多种说法,综合来看,它来自希腊语的可能性比较大:一个是 Plax,意为扁平,延伸出平板、桌子的意思。这种用扁平面包当盘子,盛装酱料和小块材料的食物形态,在世界各地都很常见。另一个词则是 Pita,表示糕、饼,形态上和 Pizza 也就只有一个字母的差别。从语言学上溯源的话,我们今天所说的比萨,严格意义上也不能算是意大利土特产。

食物纯粹主义者所追求的“正统性”,一般都是指成型在 18~19 世纪期间,以“玛格丽塔”为代表那不勒斯比萨。在此之前,那不勒斯的比萨确实有极致的“纯粹”,最普遍版本是白比萨(Pizza Bianca)——那个时候的食材简单到只有大蒜、猪油和海盐。

因为售价便宜,它成为了平民果腹的食物。在很多 18 世纪的文学创作中都可以看到,比萨是专供底层人民的街头食物,吃比萨的人,要么穷困潦倒衣衫褴褛,要么赊账消费游手好闲。准确地说,在 18 世纪之前,比萨的存在意义,紧紧关联着“那不勒斯地区的贫穷文化”。

一个经典故事已经被重复了无数遍:1889 年,布兰迪比萨店的比萨师拉斐尔·埃斯波西托用红色的番茄、白色的马苏里拉芝士和绿色的罗勒叶,做出了一款包含意大利国旗色的比萨,献给到访的玛格丽塔皇后致意。这款比萨最后被冠以女王之名,也就是已经成为今日意大利精神象征的玛格丽塔比萨(Pizza Margherita)。它的出现,象征着比萨从街头贫民食物向贵族餐桌移动的阶级跃迁,这种食物已经开始具备弥合社会差异的功效。

不过,那些爱抬杠的(反)纯粹主义者,也会质疑玛格丽塔比萨的“正统性”,原因是它所用到的食材几乎都不是意大利本土物产。马苏里拉奶酪要用到水牛奶,而意大利的地中海水牛,大概率是从印度(或亚洲)引进的物种,据称罗勒也是来自 5000 年前的印度,番茄就更不用说了,16 世纪抵达意大利的南美新物种——直到 18 世纪,番茄才走上意大利人的餐桌。如果忽略这些原材料背后漫长的世界发展史,而仅仅是因为颜色好看,玛格丽塔比萨诠释的意大利国民精神,怕不是一种拿来主义?

实际上,直到二战结束之前,比萨也只能算是那不勒斯的“地方小吃”,甚至都还没在意大利境内的流行,与“民族精神”更是一点也不沾边。但在大西洋对面的美国,随着 19 世纪末,数十万意大利移民登陆,被同时移植过来的比萨,正在构建自己新的身份,融入它的“第二故乡”。

比萨成为美国的国民食物,大体上可以分为两个阶段。第一个阶段是商业化,可以从 1905 年第一间意式比萨店在纽约开幕算起,到二战结束后那几年为止。和那不勒斯一样,比萨最开始就是面向底层的消费者,它的成本低,制备快,适合多种消费场景的“快餐”特性,简直完美适配当时美国正在加速的生活节奏,再加上当时对健康饮食法则的追求以及对民族文化的追捧,比萨逐步在美国流行开来。

不过在这个时间段内,美式比萨还只是在饼底上有所变化,只衍生出了东西海岸两种不同风格(前者薄底,配料少,偏意大利传统;后者厚底,用料多,更彰显美式消费主义特质),以及用 2 英寸(约 5 厘米)厚的铁盘烤出来的芝加哥“深盘比萨”。

1950 年冷冻比萨技术的发明象征着美式比萨进入了第二个阶段:正式开始工业化。比萨的制作方法本来就不复杂,非常容易实现标准化,也很容易根据不同地区口味调整配方。当时汉堡巨头麦当劳已经是成功先例,烹饪设备、食品加工技术、供应链、营销媒介都在全面升级,比萨顺理成章地成为资本的宠儿。

1958 年和 1960 年,必胜客和达美乐先后成立,美式比萨开始了从美国到世界的扩散。再加上当时已经成熟的“加盟连锁”分销机制,解决了“生产效率”与“食物个性”的冲突,比萨的配料从此开始放飞自我,两大比萨巨头深谙全球化营销的策略,在疯狂的扩张中,不断推出诸如英式马芬比萨、酸奶油比萨等各种令人喜悦或不适的“异端”(最新出圈的是 2021 年 6 月,台湾必胜客出的一款“香菜皮蛋猪血糕比萨”)。食物纯粹主义者们倒是痛并快乐着,一脸嫌弃的同时又义无反顾地奔向新的舆论战场。

菠萝比萨作为挑衅意大利人的工具并不限于运动领域。2021 年 5 月,《经济学人》也与时俱进地讨论了这场菠萝比萨的“文化战争”,延伸出这种争论在互联网时代新的含义。其实,比萨也好,汉堡也罢,这些食物在异域他乡新生出来的文化意义,已经远不止我们看到的那些表象。是时候重新审视饮食纯粹主义者的身份了。

味不同,不相为谋?

在英文中,Companion 的意思是“伙伴”,“com-”代表一起,而“pan-”来自于是拉丁语中的面包(panis),所以,“伙伴”最初的意思,是一起分面包的人。告子曾经曰过:口之于味也,有同嗜焉。能和“同嗜”们吃同一种口味的比萨,恭喜,这不仅仅意味着“伙伴”,你还找到了你所归属的集体,你所参与的社会。

如今的比萨,早已背负着多重身份象征:在那不勒斯,它是用一生来守护的文化遗产,在意大利,它已经从地方小吃升级成为国民食物,容不得掺杂一丁点非意大利的杂质。在第二、三代意大利移民心中,吃比萨或许还夹杂着些故乡连接的情感,而随着时间推移,纽带的意义又逐渐减弱,现在在大多数人心中,美式比萨是个方便且廉价的快餐,早已经是日常生活的一部分了。

在美国,人们吃比萨,最初只是实现“一种特定的场景里对异国文化的想象”,而后来出现的百花齐放的口味,它来自于对不同时代地域多元文化的时尚崇拜。新移民吃比萨,表面上看起来是一些怀旧、思乡的心绪作用,但实际上其中还有一些模仿美国人潮流的意味,他们以饮食的方式来快速融入社会,证明自己在新世界的身份(简单一点说,就是实现“美国梦”)。

所以,饮食纯粹主义的本质,是人们遵循的一种共同的规则,是一个社会中饮食偏好中的“最大公约数”,它更深层次的动机,是在文化的诞生、迁移和演变过程中,定位自己的精神归属,或者说,寻找一种身份认同。

但是,伴随着身份认同,身份的混淆也同时在发生。Leonard Covello 曾经描述过他作为意大利裔移民,在学生时代所经历的关于“移民-本土”身份认同的“复杂混乱的心绪”:每天家里准备的比萨、芝士和意大利香肠,他都不敢带到学校去,要么藏起来,要么到学校之前就要把它吃得干干净净。同样的剧情也在中国移民、日本移民、以及其它国家的移民后裔群体中上演,只是家里准备的东西各自不同而已。

口味不同,真的就“不相为谋”吗?东欧犹太人移民和美式中餐之间的“感情”,或许能帮助我们更快地理解这种口味身份变化的复杂与混乱。

在比萨还在未开始工业化的年代,中餐已经成为了快餐的一大门类。而东欧的犹太移民把“去中餐馆吃饭”,变成了自己的“美国化”进程中的一种家族传统。为什么犹太人突然“爱上”了吃中餐?1987 年 10 月 4 日的洛杉矶时报的一篇文章,分析了其中可能的原因:

从表面上看,有两大因素,第一是食物本身:中国烹饪中有很多方法本身就和犹太烹饪的很相似,而且用料灵活,是当时最容易满足犹太洁食(Kosher,犹太教规定义的可以吃的食物)要求的菜系。但当时为什么他们没有选择同样是廉价、快速且口味不错的比萨作为传统呢?原因则和奶酪有关。因为犹太教的饮食禁忌中,有一条是禁止把肉类食品与乳类食品混食——奶制品少,恰好成为了中餐馆的赢取犹太客人的一大优势。

但是,餐厅并非全部因素。这也和犹太教自身有关。Yong Chen 教授在他的书中总结过一种犹太人的“特质”:他们能够在戒律中找到漏洞,为生活品质匀出更多空间。犹太移民接受“安全非犹太食物”的理念,比如猪肉——猪排虽然禁忌,但猪排杂碎就可以吃,因为猪肉已经被切成碎末掩盖在蔬菜中了,很多汤品中用了火腿,但完全可以喝,是因为看不到猪肉了(我没看到等于没有)。看起来有点“自欺欺人”,但换言之,这其实也是一种强大的探索与适应能力。

第二个原因,则和餐厅有关。中餐的性价比就不必多说了,而营业时间,也是个不能忽略的因素。20 世纪早期,费城的中餐厅,营业时间从上午 11:00 左右,会一直开放到第二天凌晨。而且更重要的是,中餐厅在圣诞节不打烊,这为犹太人提供了一个良好的社交去处。

但其隐含在这个表象之下的两个社会文化因素,才更值得细细琢磨。中餐馆在美国的快速扩张, 刚好填补了一个空缺:就是让美国中产阶级有机会能模仿当时的有钱人,到外面的餐馆用餐,同时也满足了某种程度上“到异国去旅行”的心理需求。而中餐厅的定价不贵,也刚好适合中产阶级的消费能力。而犹太移民则是通过去中餐馆消费,用最低成本模仿美国的中产阶级生活。这和后来工业化的美式比萨流行其实是同一个道理,暗藏的是一些“身份转移和跃迁”的需求,是一个群体的“美国梦”。

另外,也有中餐馆与犹太人的互相成就。一方面,当时的中国移民数量相当有限,餐厅老板想要赚更多钱,那就只能选择服务新的群体,犹太移民刚好具备了忠实客户的潜质(意大利移民?当然是“吃比萨”啊)。另一方面,中国人也不像意大利移民那样,没有那么强烈的宗教背景,不会歧视犹太人(据说当时的中国移民都不太能区分犹太人和盎撒白人),中餐馆对犹太人来说,是一个相当安全的社交空间。现在看来,这是中餐馆和犹太移民需求又一次完美契合。

但商业归商业,犹太移民也从未因为喜欢吃中餐而和中餐厅的老板们有过载入史册的友谊。对他们来说,那不过是个场景消费而已,所以二者之间的“感情”,必须要加上一个引号。你看,食物的纯粹与非纯粹,都不是什么咸甜或酸辣就能简单定义的东西。每一个出现争议的食物背后,都有复杂到难以想象的因素在共同作用。

有趣的是,连“食物纯粹主义”这个概念本身都开始出现混乱。如果你搜索“Food Purist”这个词,现在更多的词条将它解释为“一种为了健康遵循科学饮食指导,只吃自然界中生长的纯粹的食物”的行为人士。和它本来这种“追求食物传统性”的含义,已经相去甚远。

另一个更常见的,中文里称之为“食物原教旨主义(Food Fundamentalist)”的概念,在英文语境中,则是指的是那些“遵循宗教信仰饮食戒律而的实现自我精神净化的人”。看起来,在这个快速融合发展的社会里,要坚持做一个食物纯粹主义者,也并不是那么容易的事。

不过也没什么好担心的,混乱有混乱的解决办法。所以莎翁的纠结的问题,美国人也找到了直白的答案:反正天下大同,消费至上,也不要在意什么身份不身份,吃就是了。

参考资料

《食物与厨艺》哈罗德 · 马基

《食物与科学的美味邂逅 —— 颠覆饮食常识的分子烹饪》石川伸一

《吃的全球史:比萨》卡罗尔·F.赫尔斯妥斯基

《意大利人为什么喜爱谈论食物?》 艾琳娜·库丝蒂奥科维奇

《东食西渐:西方人眼中的中国饮食文化》J.A.G. 罗伯茨

《Oxford Companion to American Food and Drink》安德鲁·F·史密斯

《Chop Suey, USA: The Story of Chinese Food in America》, YONG CHEN

《The Routledge History of Food》,Carol Helstosky

《National Hot Dog and Sausage Council Announces Official Policy On ‘Hot Dog as Sandwich’ Controversy》,NHDSC

《Euro 2020 final will be busiest night for pizza since New Year’s Eve》Sabah Meddings,The Times

《Pineapple on pizza: Where did it come from and why do some of us hate it?》,BBC

《The great Hawaiian pizza culture war: How pineapple broke the internet》,Economist

《FOOD : The Chinese-Jewish Connection : Two Cultures That Share an Appreciation of Scholarship, Family, Tradition--and Chow Mein》,Los Angles Times

本文来自微信公众号:FoodWine吃好喝好(ID:FoodWineChina),作者:张秦瓯