本文来自微信公众号:先生制造(ID:EsquireStudio),作者&摄影:赋格,编辑:谢丁,头图来自作者

泉州申遗之路,一波三折,从最初方案出炉算起,已经走过了二十年。2018年6月在巴林召开的第42届世界遗产大会上,泉州项目被“发还待议”,不幸成为中国首个申遗失败的城市案例。三年后,泉州正式申遗成功。

世界遗产大会在福州举办的那几天,我们的作者在泉州等待消息。

7月25日 星期日 看不到直播

傍晚五点五十分,我在东街一家小店吃芥菜饭、萝卜汤,手机收到一条信息:“泉州申遗成功了!”

饭后,顺着东街往市中心走,过了钟楼是热闹的西街、开元寺,我想看看泉州人对申遗成功有何反应。

一时看不出来。阳光西斜,暑热扑面,电动车和行人挤挤挨挨。西街近两年出现很多连锁品牌奶茶店、吃食店,变得像国内城市里常见的“旅游美食街”,我越来越不爱来这里逛。但仔细筛选,还是能从密密麻麻的商铺里找到一些有泉州特色的小店,如果仔细筛选的话。

人们似乎没有怎么留意此时正在省会福州举办的第44届世界遗产大会。两天前刚到泉州时,我问出租车司机,泉州人怎么看申遗这件事?他的第一反应竟是:“你是文旅局的?”然后很快把话题转向了河南水灾。在开元寺,我和工作人员说起,开元寺是泉州申遗项目的22个遗产点之一,对方听了摆手:“这个我不清楚。”

我从上午起就在不停地刷联合国官网,刷了一整天,一无所获。昨天下午四点最后更新版的世界遗产大会日程显示,25日11:30~15:30讨论10项世界遗产提名,排在首位的就是中国泉州,后面还有伊朗纵贯铁路、西班牙马德里的普拉多大道等。蹊跷的是,今天一整天,遗产大会直播页面始终是一幅静止的画面,而且评论被关闭。或许因为是星期天,有关工作人员休息去了?我每隔几分钟刷新一次,直到下午五点还没有结果,于是放弃。

遗产大会16日在福州开幕,首日开幕式后,改为网络会议,官网即时直播,每日议程也有回放链接。唯独到了讨论泉州项目这天,直播停了,也不提供回放链接。

从客观上讲,这增加了泉州申遗的悬念。泉州能否入选,按理说中午前后已经揭晓。但没有直播,外人无从知道结果,只能等待傍晚官宣。

其实并没有悬念。假如泉州项目像2018年一样再次失败,那才是“黑天鹅”。我本来预备今晚去新门街的南音艺苑听泉州南音乐团公益性惠民演出,上午十点多突然看到南音艺苑公众号发布消息:“因临时有另外演出任务,泉州南音艺苑7月25日公益演出暂停”,多少猜到几分。也许,南音乐团今晚会在一百多公里外的福州现身,代表泉州参加庆功演出。

泉州申遗之路,一波三折,从最初方案出炉算起,恰好走过了二十年。

2001年,“海上丝绸之路”概念刚成为热点,宁波便牵头组织专家开学术研讨会,发表《宁波共识》,提议中国古代“海上丝绸之路”三大始发港宁波、泉州、广州联合申遗。这些年来,多地联合“捆绑式”申遗很是流行,远的有2008年入选《世界遗产名录》的“中国南方喀斯特”,包括云南石林、贵州荔波和重庆武隆三地,近的有7个国家11个城镇共同申报成功的“欧洲温泉疗养胜地”,一天前刚揭晓。无论是一国内多地“打包”,或是跨国联手“捆绑”,成功案例都有不少,似乎是一种胜算率较大的申遗方式。

泉州显然有更大的野心,它不愿与宁波、广州为伍,而是希望单独申报“海上丝绸之路”。公平地说,泉州是有底气的。虽然在唐末以前广州才是中国最重要的国际港口,但到了宋元,泉州的辉煌已远远盖过了它。至于宁波,或许还有扬州,与泉州相比也差了一截。

泉州独立申遗的意愿得到了福建省政府的支持,但很不幸,福建上报的“海上丝绸之路东端——泉州”在当年没能获得中国国家文物局的支持。2006、2012两版《中国世界文化遗产预备名单》中都有“海上丝绸之路”项目,泉州只是成员之一,同时被“打包”的成员数目甚至由起先的三个增加到九个之多:南京、扬州、宁波、泉州、福州、漳州、蓬莱、广州、北海。

事情的转机发生在2017年,中国方面正式推荐“古泉州(刺桐)史迹”作为2018年世界文化遗产申报项目,而广州等城市继续捆绑,作为“候补队员”留在国家申遗预备名单的“海上丝绸之路”项目里,等待正式申报的那一天。

这一策略的调整,是否与2014年中国、哈萨克斯坦、吉尔吉斯斯坦三国联合申报的古丝绸之路东段——“丝绸之路:长安—天山廊道的路网”成功入选世界文化遗产有关,不得而知,但泉州单独申遗的梦想终于得到了国家层面的支持。

接下来发生的,却是一场失败:2018年5月14日,联合国教科文组织世界遗产中心披露的资料显示,中国申报的“古泉州(刺桐)史迹”未获得世界遗产委员会的专业咨询机构ICOMOS(国际古迹遗址理事会)推荐列入。那年6月在巴林召开的第42届世界遗产大会上,泉州项目最终被“发还待议”。泉州不幸成为中国首个申遗失败的城市案例。

两年后,泉州再战第44届世界遗产大会,调整了叙事策略,项目名由“古泉州(刺桐)史迹”改为“泉州:宋元中国的世界海洋商贸中心”,遗产点由16个增加到22个。这一次,志在必得。2020年第44届遗产大会定在福州举办,泉州似乎还沾了点主场的光。

但2020年又不幸冒出了新冠病毒,福州世界遗产大会和东京奥运会一样被迫延期一年,这恐怕是泉州申遗遭遇的最后一个波折。

7月26日 星期一 一个遗产点

我决定从泉州22个遗产点里挑选出比较熟悉的一处,去看看申遗前后有什么变化。

这次来泉州,住东门外,离护城河只有几步路。东城门,宋元时叫仁风门,曾经是波斯、阿拉伯“蕃客”聚居地,考古发现大量穆斯林墓葬。此地距离我要去的东郊灵山圣墓也不远。

烈日下的伊斯兰圣墓,看上去和从前没有两样,依然不见游客,半圆形柱廊环抱的石墓、石碑无人打扰。这种清净空旷的景点,我心里喜欢。圣墓的核心部分是两座石墓,安眠着伊斯兰教创立时期(公元七世纪,中国唐朝时)来到泉州的两位先贤。在传统说法里,他们被称为先知穆罕默德派到中国传教的四个弟子中的两位,习惯上称作“三贤”、“四贤”。据说“一贤”在广州落脚,“二贤”在扬州落脚,但缺乏详细史料。

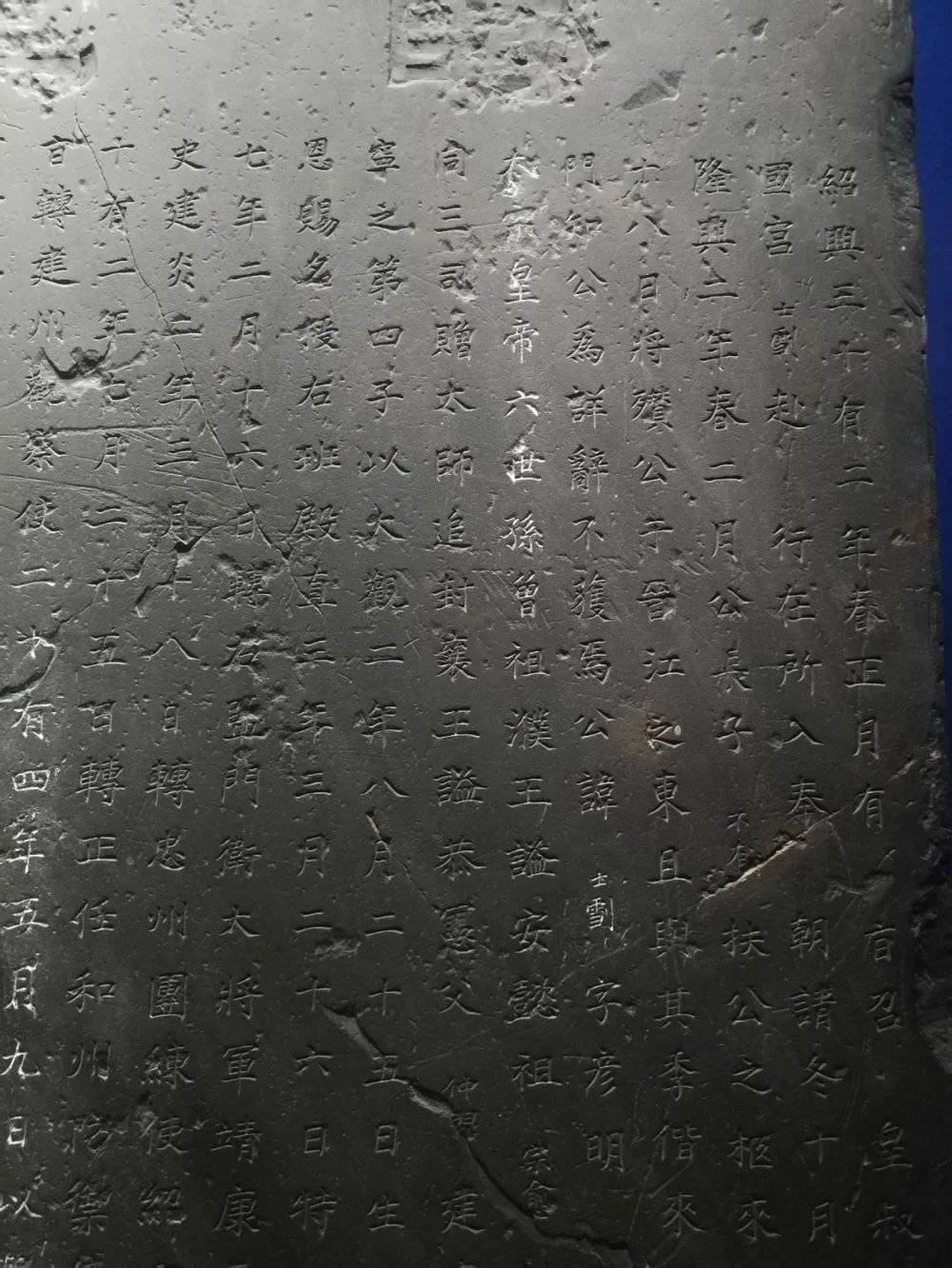

除了两座无名圣贤之墓,这里还有一块元代至治二年(公元1322年)的阿拉伯文重修圣墓碑、一块明永乐十五年(公元1417年)郑和第五次下西洋途经泉州时来此行香所立记事碑,后者刻有中文字“钦差总兵太监郑和前往西洋忽鲁谟斯等国公干,永乐十五年五月十六日于此行香,望圣灵庇佑,镇抚蒲日和记立”。

所谓“忽鲁谟斯国”,指的是古时波斯湾与阿曼湾之间的海岛城邦国家霍尔木兹王国。在宋朝的汉文文献里,波斯、阿拉伯穆斯林商人有不少都被冠以“蒲”姓,实际等同于“布”,源于穆斯林名字里常见的“阿布”(Abu),因此立碑者蒲日和很有可能同郑和一样是一位穆斯林官员。

说起来,我年少时对泉州多元文化、多元族群的古昔有过一番浪漫化的想象。大概二十岁时,初次走进南城那座始建于北宋的清净寺,被其纯粹西亚伊斯兰风格的建筑样式深深震动,以至于想入非非:我,这个籍贯意义上的泉州人,会不会是宋元某位旅居泉州的中东“蕃客”后代?找来资料对照泉州现存波斯、阿拉伯后裔汉化姓氏——金、丁、夏、马、蒲、郭、葛、黄等等,发现没有一个对得上,很有些失落。

泉州这个城市,有些地方过于“中国”,以至于不像中国。这听上去像一个悖谬,但事实如此。比如七月半盂兰盆节“普度”的习俗,比如老城区许多人家门前张贴的中原郡望标记(我家祖宅门头也曾经挂有一块“濂溪衍派”的木匾,毁于六十年代),以及对各种民间神祇的崇拜——细化到二郎神、通远王之类,所有这些旧中国的印记在国内其他地方大都已绝迹,早被当作“四旧”铲除干净,在泉州却奇迹般地顽固不化。

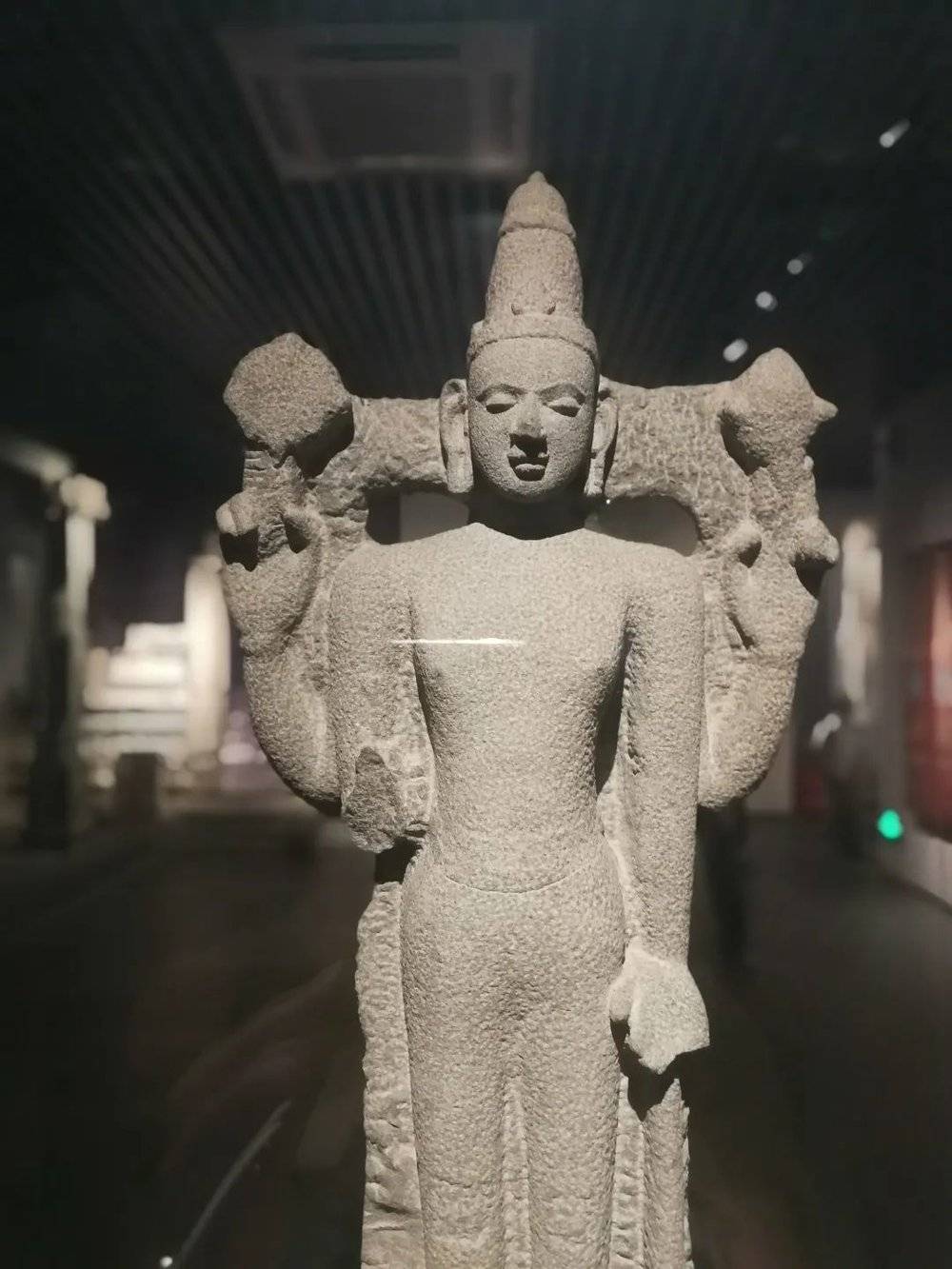

另一方面,泉州又过于“洋化”,于是更不像中国了。比如清净寺和灵山圣墓这类建筑风格,更接近几千公里以外伊朗、叙利亚的伊斯兰遗址,百分之百异域情调。再比如泉州海外交通史博物馆收藏的叙利亚文、亚美尼亚文、八思巴文乃至回鹘文等五花八门语言文字的景教、中世纪天主教、摩尼教、印度教碑刻,单单一个“洋”字不足以形容,那是语言文化和宗教各方面都多元化到了极致的洋派,全中国找不出第二个地方来。

我读着阿拉伯文元代重修圣墓碑记的译文,“二人在法厄福尔时代来到这个国度,据传为有善行者,后卒,乃由朽世转入永世……”——“法厄福尔”是古代阿拉伯人对唐朝皇帝的称呼。忽然来了一个戴白帽的穆斯林,在圣墓前点燃一炷香,然后在石板地上展开一块拜毯,跪倒在地,口中念念有词。

可见,从遥远的唐朝直到今天,灵山圣墓依然是一个“活着”的瞻仰之地。它的存在和泉州的海洋国际商贸脱不开关系,两位先贤极有可能是经由海上丝绸之路从中东抵达泉州。它的历史,又超越了泉州港最辉煌的宋元时期,起于唐朝中叶,后续有元、明、清各朝留下的碑文作证,是一个有持续生命力的古迹。

离开灵山圣墓前,我发现出口处有个小型展馆,这是以前不曾注意到的。展馆墙上有一大幅“泉州:宋元中国的世界海洋商贸中心”遗产要素分布图,标出了泉州城内外所有22个遗产点的位置,其中第17项是伊斯兰教圣墓。我好奇地问工作人员:“泉州申遗不是昨天刚通过的吗,这么快就挂出来了遗产点的分布图?”她答道:“这个地图,其实大概在2019年就做好了。”

看来泉州早有准备。2018年巴林遇挫后,重报2020申遗,确是在2019年提交的,那时思路已经从“古泉州(刺桐)史迹”调整为“泉州:宋元中国的世界海洋商贸中心”,也已经把2018年申报的16个遗产点调整到22个。

有关泉州申遗,一些人在理解上存有误区,误以为此次入选世界文化遗产的是“泉州古城”,类似于1997年被评为世遗的平遥和丽江。其实只要逛过泉州老城区,就会明白泉州没有可能像丽江、平遥那样以整个古城范围划为世遗,因为泉州老城区(范围相当于鲤城区)的城建规划已经使街道系统和大部分建筑物失去了整体风貌。

这也是为什么泉州申遗项目含有22个分立的遗产点的原因,有的遗产点(例如德化屈斗宫窑址)离泉州城很远,超过70公里。“宋元中国的世界海洋商贸中心”这一叙事话语实际上有一个复合式的主题,时间上定义在宋元时期,空间跨度大得惊人,串起港口、平原地区和腹地山区,和泉州古城的范畴根本不是一码事。尽管22个遗产点都位于泉州市,但合起来像是同一主题下“捆绑”而成的项目。

7月27日,星期二 一座博物馆

昨晚临睡前,终于看到遗产大会25日议程的回放视频链接悄然出现在联合国官网。我很好奇泉州项目的审议过程会不会有什么戏剧性,点开一看,无比顺畅,主持人透过网络征询各方意见,结果无一人提出异议,一致通过,前后只花了几分钟。紧接着镜头切换到福州会场,中国这边早有准备,一听到主持人遥祝泉州入选,立即在屏幕前亮出“泉州欢迎你”的条幅。

今天听到的消息是:为配合申遗,从本月上旬起“全力冲刺”、闭门整改的泉州海外交通史博物馆,重新开放了。

今天是海交馆对公众开放首日,我几乎第一个进馆。和去年比,主体楼变新了,正门上方打出“热烈祝贺泉州申遗成功”的横幅。最明显的变化,是主展厅由原来的“刺桐:古泉州的故事”改名为“泉州:宋元中国的世界海洋商贸中心”,与遗产项目名称一致。展览结构、内容也围绕着新主题做了一番改陈,重点解读22个新晋的遗产点。

我想起前天晚上在开元寺以南的老城区溜达时,无意间经过一个竖着“遗产区界桩”石碑的街角,意识到那里可能存在着一处遗产点。转身一看,只见一个旷大的院子,像一片施工中的工地,中间一棵孤树下有个貌似古代官员的石像。借着暗淡的天光,辨识出石像旁一块碑上的铭文:“南外宗正司遗址,一九八……”

原来,这里就是新增的6个遗产点之一“南外宗正司”。媒体报道说这个遗址是新近发现的,但碑文告诉我,早在上世纪八十年代它就已被发现,只是似乎目前还在进一步发掘中。这时,一个头戴安全帽的工作人员过来让我离开:“这里没什么好看的!”

他说得对,有些古迹现场确实没多少东西可看,要想认识它们的重要性,不如先来博物馆。南外宗正司就是一个例子,我在海交馆主展厅的“南宋皇族”单元了解到,南外宗正司这个部门的职能是为了管理定居在泉州的南宋皇族群体,这批贵族是南宋泉州多元社群中很有影响力的一群,深度介入社会事务和海洋贸易;尤其是,这帮贵族还控制着泉州的高端消费市场。

最近两年考古发现的重要实物大多被移到了海交馆,比如“官”字砖、兽面纹瓦当等建筑构件,还有两块贵族的墓碑,这些都是在遗址现场见不着的。

过去的十年里,我来过三次海交馆,一次比一次印象深刻。甚至可以说,如果没有海交馆,我不可能认识到泉州的历史文化竟是如此的灿烂辉煌。

海交馆的四大组成部分各有侧重,每一部分都够得上省级博物馆的重量级:主体楼有三大展厅,除了刚完成布展的新馆“泉州:宋元中国的世界海洋商贸中心”和“中国舟船世界”,第三个部分是原有的“泉州宗教石刻陈列馆”。

主体楼旁边还有座中东风格的侧楼,是专门的“泉州伊斯兰文化陈列馆”,从本质上说,这个馆的内容本应从属于“泉州宗教石刻陈列馆”,但由于宋元时期泉州波斯、阿拉伯人留下的宗教石刻格外丰富,这部分藏品被单独划出来组成专馆,与“泉州宗教石刻陈列馆”里的基督教、摩尼教、印度教等藏品区分开来。

对游客而言,目前可能不是造访泉州的好时机。申遗刚成功,一部分遗产点和博物馆的整治还在紧锣密鼓进行中,不对外开放。海交馆的工作人员告诉我,伊斯兰文化陈列馆在安装空调设施,暂时关闭。对我来说,今天错过的这部分展览其实是海交馆的精华所在,以往几次到访,印象最深的展品就是那里陈列的众多石碑。

我记得,宋元年间葬于泉州的许多“蕃客”坟碑上都刻有同一句话:“死于异乡者,即为壮烈之死。”无论有名字的,还是无名者,无论镌刻的是阿拉伯文还是古波斯文,无论采用的是三一体还是库法体或别种书法字体,这句《古兰经》里的箴言反复出现在不同人的墓碑上。有出土于仁风门外、通淮门外的,也有出土于通天门附近,也就是离我家祖宅不远的泉州北门那儿的。

我惊讶于泉州曾经生活着那么多文化与信仰与今人殊异的异乡人,他们的社区,或许类似于华人在海外的唐人街,在不同的时空,他们都成了异乡的过客、故乡的陌生人。

一块出土于仁风门城基的石碑上刻着:“死于异乡者,即为壮烈之死。这里是最可爱的青年殉教者伽拉塔·特勤·伊本·苏尔塔汗。他卒于回历六九八年九月,即斋月。”

我被“最可爱的青年”这一罕见的染有感情色彩的描述触动,看到碑上还有一个中文日期“元大德三年”(公元1299年),极有可能是这位年轻的“特勤”(王子)的生年,而伊斯兰历纪年的698年大约是公元1278年,那么推算可知,死者客死刺桐城(泉州)时年仅21岁上下。

像这样的碑文,很难令人不去想象文字背后的人物和他们所处的时代——如今这个本土主义大行其道的年代,大概很少有人会知道,中国沿海的一个三线城市,曾经有过一个如此多元、国际化的青春期。

本文来自微信公众号:先生制造(ID:EsquireStudio),作者&摄影:赋格