本文来自微信公众号:先生制造(ID:EsquireStudio),作者:李颖迪,编辑:刘敏,责任编辑:谢丁,头图来自:视觉中国

你初到北京,或者在这里工作了好几年。你骑着电动车送外卖,送快递;你是个开三轮车的小贩;也可能你是个环卫工人,是垃圾场的守卫,是餐厅的后厨配菜师;你也可能是偶然走进这个大城市的一个农民。一辆车撞到了你。你去了急诊室,或者被送去了急诊室。

以前,有一大帮所谓的“人伤黄牛”等着你,你可能被骗,或者拿到一小笔钱。但现在,一个庞大的律所团队等着你。他们的理赔师就守在急诊室的外面。他们也可能是初到北京,也可能经历过你们走过的路。但他们宣称,能帮你要到你应得的那笔钱。

在医院

北京积水潭医院急诊一层,一个中年男人迎面走来。男人的右手大拇指缠着一圈绷带,鲜血滴在地上。宫臣打量了男人一眼,很快收回目光。

单独的一根右手大拇指骨折算不了什么。在宫臣眼里,人体的每一个关节都有着明确的价格。手指,至少得要四根骨折才能评上价钱。但要是大脚趾被截了,那倒能成一单生意。

还有这些:

掉了7颗牙齿以上;

打金属板时骨头被钉上6颗钉子;

小肠被截去5公分;

肋骨断了6根以上。(要是碰到断了四五根肋骨的,最好也先盯住他。有人一开始断了四根肋骨,出院前再检查,却发现其实断了八九根。)

不过,这些伤都必须是车祸造成的。如果你是自己从楼梯上摔下来,宫臣不会多问。

宫臣23岁,来自东北,是北京元甲律师事务所的一名理赔师,每天都在各个医院寻找交通事故案件。他留一头短发,身材高大,背黑色双肩包,看上去仍然像一名学生,和陌生人说话时会紧张到汗水从后颈流下。在医院里扫楼时,有人会称宫臣为律师,他并不经常解释。偶尔有人问,他就递上名片说,我们所是团队合作,我负责接案,后面有人专门负责开庭。

一年前,宫臣从长春一所大学毕业。他的运气不太好,没有顺利找到工作,先去北大青鸟报名了“大数据”课程。进修完成后,导师让他在面试时假装“数据工程师两年经验”,但很快被面试官们看穿了。

2020年底,他来到北京投奔母亲。他的母亲同样在这家律所做理赔师。宫臣将律所里有关交通与赔偿的书读了一遍,记住人体所有关节部位,和每个部位对应的伤残等级。按照北京的标准,一个人出车祸后如果能评上十级伤残,肇事者将需要赔偿14万。赔偿额随数字的变小而递升。如果碰到了一个“脾切除”,那就是大顾客,八级伤残赔偿金是21万。赔偿额越高,负责签单的理赔师们拿到的提成也就越多。

这还不算医疗费、护工费、营养费、误工费、被抚养人生活费等一系列法律规定的赔偿费用——但如果不打官司,普通人很可能找肇事者要完一笔医疗费就和解了。

宫臣喜欢这份工作。他喜欢分享去医院扫楼时的紧张感,第一次拿到客户的电话,签下的第一个单子,以及那种必须主动开口说话、打破沉默的勇气。作为东北人,他有语言天赋,模仿病人家属拒绝他的口吻——“你干哈啊?”“你该干哈干哈去吧!”

早晚上下班,宫臣都要在医院用钉钉打卡。每要到一个潜在顾客的电话,他很快打开手机,登上律所开发的小程序,录入信息,将顾客们分为A、B、C类:A类是能评上伤残的,B类是需要事先收取律师费的,C类一般没用。

手机上的界面会显示,接下来是哪个律师负责接待、负责跟案、哪个律师又负责出庭。但后边这些事和宫臣没有多大关系。

刚到律所的时候,业务部门组织过比赛。一个星期设置5个有效电话的“数据量”——从医院搜集到5个电话,部里就奖励100元红包。宫臣连着三周拿了奖。但年后,律所改了规则,理赔师必须一个月完成5单,否则就会被淘汰,失去五险一金,成为外包的“代理商”。

宫臣想了想,上个月他只完成了3单,卖出了一张咨询卡,不知道这算不算完成任务。

他妈妈四年前开始做理赔师,那时候似乎更容易,锁骨骨折也可以评上十级伤残。再说,那时也没有疫情,病房随便都能进,一天能够在海淀区的红十字会999急救中心收集到10条"数据"。

谁能想到中国有这么多交通事故?报告显示:2019年,中国机动车交通事故有215009起,受伤人数超过25万人。一位律师说,兰州的一个县城一年都会有一千多起交通案件,更何况是超过600万辆汽车拥有量的北京。

这一天,骨科住院部的六层大堂走出来几位家属。宫臣起身上前,询问其中一名女人:“姐,咱这家属是怎么伤的?”女人说,出车祸了。但问题已经解决,她不愿对此多谈。

宫臣接着问另一名男人,“哥,咱这是伤哪儿啦?”男士哈哈大笑,走下楼梯,“我知道你们是干啥的,卖保险的!”“嗨,保险谁会上这儿来啊!”宫臣耸了耸肩。运气不佳的一天,他一个电话都没能要着。

在律所

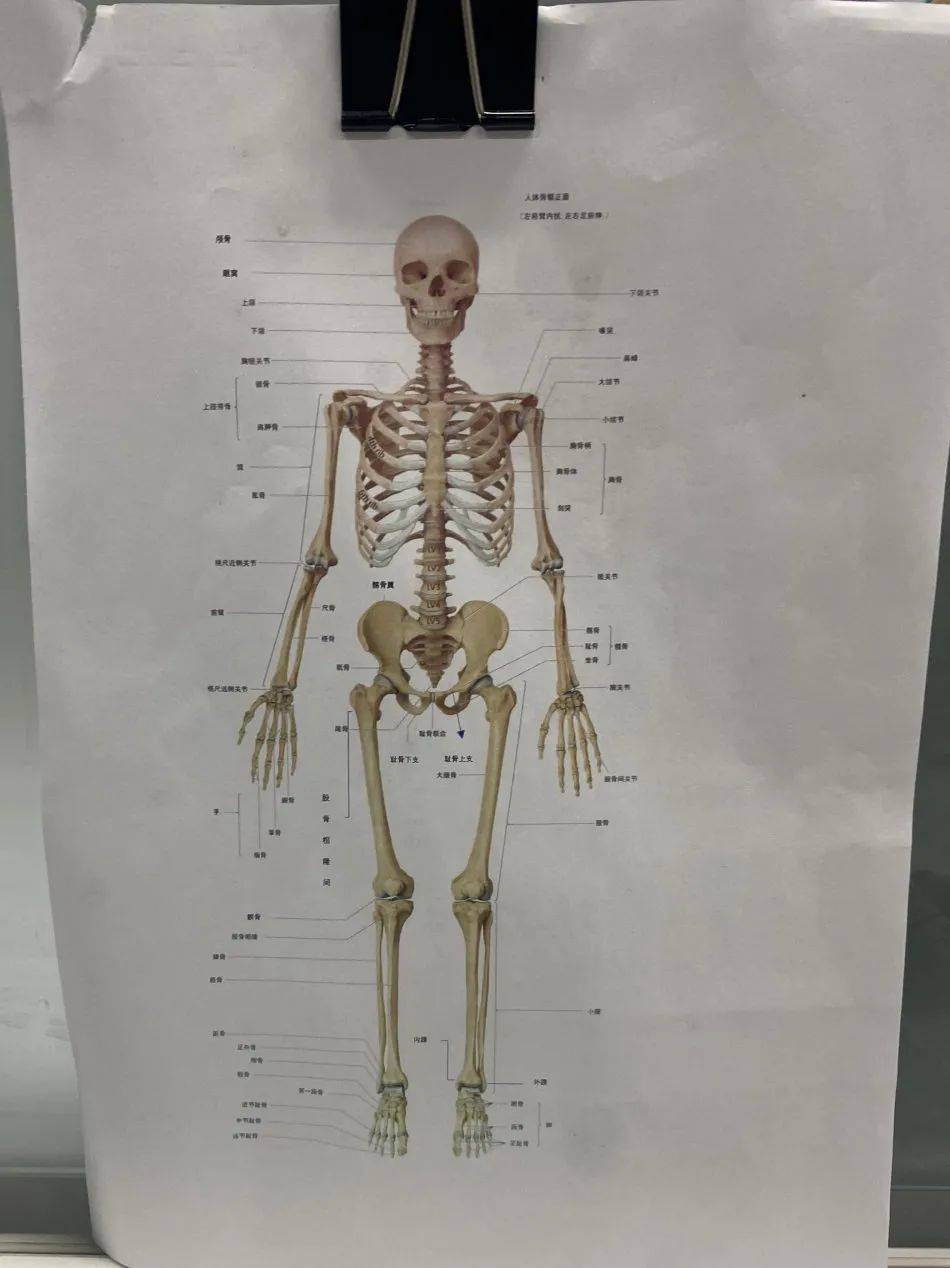

北京建外SOHO东区B座,律所的办公室。一位律师桌上放了一架半米高的人体骨骼模型。更多律师的桌上贴着人体骨骼图。办公桌上、柜子里堆放着卷宗,每份卷宗上标记着“髌骨骨折(膝盖)”“耻骨骨折(骨盆)”“胫腓骨骨折(小腿)”。一些当事人的骨科CT片插在柜子缝隙里。有时你会觉得这儿更像是骨科诊室,而不是一个律所。

由于疫情,理赔师们能找到的案子变少了。律所成立了线上推广部,试图在抖音、百度、华律网上寻找案源。

办公室的角落里坐着一位网络推广员,正在和一位刚出车祸的女人的家人通话。他语气轻柔:“老天会让她痊愈的,会让每一个善良的家庭都有好运。人之初,性本善,他现在善良的心已经消失了,咱们就是要沟通唤起他善的一面,让他担当,赔钱!”

你也许想象不到,北京很多律所早已涌入了交通案件领域。当你在网上搜寻“出了车祸怎么办”,你会看到律所们投放的各种广告:

“20年经验资深交通律师,出车祸撞死人怎么处理,合法维护您的权益!”

“专业律师教你交通事故如何索赔!同样伤情,助你评得较高等级。”

“超3万律师24h在线,一对一解决出车祸了怎么办!”

这些律所专业程度不一。有些深谙市场运作规则:给北京医院的管理层付一笔“承包费”,就能独占伤者资源,保安会帮他们赶走那些没付钱的律所。或者,打点一下骨科、神经外科的医生、护士,还有住院部的护工、保洁,也算是埋伏了一些“眼线”。总而言之,律所们对争夺伤者想尽了办法。

比职业律师更早出现的是“人伤黄牛”。他们冒充律师身份,先付给伤者一笔钱,签署买断协议,再代表伤者去和保险公司谈判理赔,做司法鉴定,剩下的赔偿款就都落进黄牛的口袋了。2019年,上海警方曾抓捕12个“人伤黄牛骗保”的团队。125名“人伤黄牛”被抓获,案值近亿元。

不过,跟案部的律师们不用担忧寻找案源的事。

在这家律所,每一位律师负责的都是案件中的某一个环节。律师们拥有统一的微信号,头像是身着正装的半身照,名称也是相似的,“一个大写的A+姓名+电话号码”,让人想起健身房教练、理发店的雇员。如果一名律师离职,这个微信账号会被律所收回,再传给下一个人。

律师赵金保坐在进门后最显眼的位置。他是跟案部的一名律师,身穿一件宝蓝色衬衫,短发温顺地贴着脑袋。他今年29岁,已在这里工作五年。

当宫臣在医院里寻找到顾客后,其中的一些案子很快会转到赵金保手上。

在赵金保看来,办案就像是他们的生产任务。他每年会接手一百来个案子。案子的面目不会相差太多,日常的活儿也是细碎的——就像许多新律师一样,赵金保的时间总是花在贴发票、在打印机面前等待打印材料、和保险公司争论这样的琐事上。

但交通案件也有一些特别的地方。你的户口所在地,决定了交通事故的赔偿金额。比如在北京,如果你是农村户口,即使你在国贸上班,在国贸出了车祸,赔偿金仍然会按照北京的农村人均收入来计算。

赵金保算过,就拿十级伤残来说,农村户口的人获得赔偿57856元,城镇户口的人获得147698元。一项就差上了9万(以2019年的北京居民消费收入水平为基础)。而如果是植物人或偏瘫这样更为不幸的后果,二者的差别将达到百万。

同命不同价。这是赵金保总结出来的朴素道理。

2006年,全国各地高级法院都收到了一份文件,最高人民法院民一庭《关于经常居住地在城镇的农村居民因交通事故伤亡如何计算赔偿费用的复函》(2005)民他字第25号。意思是,农村户口的朋友发生交通事故,如果要按城镇标准获得赔偿,须满足以下条件:你的经常居住地在城镇(连续居住一年以上),以及你的主要收入来源于城镇,或在城镇有固定收入。

如何证明?律师们需要收集更多的证据。

有社保、工资条当然最好。但赵金保的当事人往往没有这两样东西,那么就需要寻找更细碎的证据:一张北京的超市储值卡、健身会员卡、剪发会员卡,或者是当事人微信朋友圈里发过的定位、淘宝订单里的收件地址。一位闪送员曾经靠一张星巴克会员卡多获得了九万元的赔偿。那时星巴克还没有官方配送,那个闪送员经常给写字楼里的白领送咖啡,一次就是几十杯,需要先行垫付。当星巴克推出活动,他很快办了一张星享卡。

2019年,一个男人在路上被一台环卫车撞成了智力残疾。男人的父亲找到了律所。父亲说,家人都在山东农村,儿子独自在北京生活,每个月寄一些钱回家。但儿子做的是什么工作?住在哪里?生活是什么样子?家人一点儿也不清楚。

整个夏天,赵金保都在北京的各个角落奔波。他必须证明,这个男人2019年是在北京工作和生活。父亲先提供了一张时间久远的工资条,上面显示,男人2013年在“京东方”上班,属于Model制造部。赵金保调查后发现,“京东方”是全国第一大的LED面板生产商,第二大的OLED面板生产商,华为的P40都是京东方生产的。

他跟着导航来到了“京东方”通州的厂房,问保安,能不能查一下这个人还在不在你们这儿上班?我们可以申请法院调查令。

保安礼貌地请他回去:“我们是高科技企业,严格保密的,请你预约。”赵金保没能走进工厂的大门。

男人的父亲后来又翻出来一张驾驶资料,他曾经在驾校里学过一年车。赵金保又奔去驾校。驾校的人相当爽快。他成功申请到男人的驾校学习记录,上面写着,科目一:及格;科目二:及格;科目三,失败——那个男人还没来得及通过科目三,就不幸出事了。

驾驶资料中还有暂住证。赵金保一开始想,要是有暂住证就肯定不用发愁了。他去到派出所,申请调查男人的暂住信息。警察查了半天,说没有。后来驾校告诉他,暂住证是批量办的,没有就无法报名,报完名后立刻注销了。男人并没有拿到北京的暂住证。

最后,一份学车记录,再加上之前收集的医保存折、淘宝订单,法院最终采信了赵金保寻找到的证据,判决环卫车所属的国营单位赔偿男人家属四百万。

不过到了2020年3月,北京市高级人民法院发布了《关于开展人身损害赔偿纠纷案件统一城乡居民赔偿标准试点工作的通知》。以后,交通案件赔偿不再区分城镇居民和农村居民,一律按城镇计算。

现在,赵金保的工作量少多了。和他代理的许多当事人一样,赵金保也是一个从农村迁徙到城市的人。他曾跟随务工的父母在北京生活,因为没办法在北京参加高考,他回到河南信阳读完中学,随后考上东北农业大学,念的是法律。毕业后他到了北京,很快被律所录用。

工作五年后,赵金保仍然保留着许多刚来北京时的习惯。起先为了节省房租,他在昌平周边的村庄里租住。五年过去,他还是没有搬走,为此他需要付出每天三小时的通勤时间。

早晨七点,赵金保坐上地铁,屁股刚挨着座位就能睡着,抵达国贸前准时醒来。他养成了“地铁休眠生物钟”。他能随口背出地铁的末班时间点,但有时加班晚了,难免还是会错过一号线的末班,眼睁睁看着国贸站的地铁“哗”地锁上铁链。有时他赶上了一号线,但五号线又被封上了。

那次他走出地铁口,找了一家旅馆睡了一夜,房价一百多块钱。打车去昌平需要两百多块钱,住旅馆更划算。第二天他又赶去顺义寻找案子的证据。

他大学时的朋友正在做商业非诉,接一个大案子,这一年的生活费就不用发愁了。赵金保对此有点儿焦虑。不过,再熬几年,他相信自己就有能力出庭,成为一名独当一面的律师。

每天上地铁前,赵金保一定不会忘了在微信上打卡签到,将软件上自动生成的正能量图片发朋友圈:“生活点滴温暖,都值得我前进。”

去法庭

范亚锐的右手上戴着一块律所赠送的手表。表的背面刻印着她的名字,入职第八年纪念,以及一句话,“相信相信的力量”。这不是律所的标语,但管理者似乎偏爱这样的风格。

范亚锐是出庭部的负责人,律所最资深的律师之一。当一个案子经过宫臣的搜寻,赵金保的整理,最有可能紧接着抵达她手上。她留着一头及肩长发,虽然是河南人,说话却带着东北口音。她喜欢爽朗地大笑。

范亚锐打了八年的交通案子,学到了不少医生的本领。她看一眼当事人的病例就知道,哪些伤是眼下看不出毛病,却有深远后遗症的。比如你撞到了头部,后续感到头晕,那就很可能引发继发性癫痫。如果撞到了马尾神经,那很有可能导致男性性功能丧失。有次她看完一位案件当事人的片子后,赶紧劝他做性功能检测(这方面的伤残等级是非常高的)。还有撞到股骨头的,那很有可能坏死导致偏瘫。糖尿病人骨折则很难愈合,因此案件常常会持续几个月,最长的会到两年。

范亚锐以前想当一名记者,所谓“伸张正义”,后来却成了一名律师。刚来北京时,她在一家大律所里做一颗螺丝钉。她记得那里的条件实在是不错:早上吃自助餐,中午吃自助餐,项目来了就忙一天,没事儿就逛淘宝。后来她跳槽来到了现在的律所(她补充说,起先也是因为一份优渥的薪水)。她靠自己买了车,买了房。这是她之前“想都不敢想的事”。

她认为,自己现在的工作也离“伸张正义”不远。到了要打官司的交通事故,非死即重伤,而代理人又多为范亚锐眼中的“弱者”——一个行走在路上的人,或是一个骑电动车的外卖员、快递员,开三轮车的小贩,怎么说也会比坐在轿车里的人受伤更厉害一点。还有环卫工人、垃圾场的守卫、后厨配菜师,他们往往是在迫不得已的情形下走进了这栋建外SOHO大楼。一位她经手的农民,被车撞之后成了植物人,案件代理还没结束,农民就死去了。

最近几年,闪送、快递、外卖员越来越多地成为了律所的顾客。2017年,范亚锐第一次遇见了一位闪送员。法庭上,她原本在为另一个案子辩护。休庭后,法官告诉她,有位闪送员的案子已经撤了三次,没法立案。之前,闪送员请的是免费的法律援助。法律援助没有太花心思,连闪送自带的3元一天买的保险都没有告诉他该怎么提取。

范亚锐说,那个闪送员是大光棍一条,无父无母,没有家庭,没有孩子,河南人,她的老乡。他在从新发地花卉市场送鲜花时,被一辆轿车碾压过脚踝,粉碎性骨折。肇事者赔了两千块就消失了。闪送员连手术都不敢在北京做,找同乡凑了九千元,回老家做了一个并不规范的手术。直到现在,闪送员骨头里的钉子都无法取出来。

那时候,闪送员每天骑一辆摩托车,早上6点43分等在建外SOHO楼下。范亚锐问他,我们九点才上班,你来这么早干啥?闪送员说,摩托车再晚点儿就容易被抓了,他可以在国贸四处转转。

她带着闪送员去做交通伤害鉴定,理清责任方,上诉,花了三个月案子就办完了。肇事者赔了十六万,平台给了五万元的伤残补助金。

闪送员坚持要给范亚锐送一面锦旗,他不知道锦旗上该写什么,就从网上找到一张图,问她,能不能就照着上头抄一句话?

那面锦旗最后寄到了这家律所,放在了一个专门放置锦旗的房间里。

不过,工作当中也不是总能遇见这样的暖心时刻。也有逃单的客户,一个案子跟了一两年,最后突然反悔不愿支付律师费。范亚锐说,这种人我们俗称白眼狼!那个男人找的借口是——开庭那天你们怎么不给我商量一下,让法院选个黄道吉日再开?

还有人受了伤无法出门,外固定的架子还没摘,每天都躺在床上,连裤子都穿不上,一天到晚都在琢磨案子的事情,总找她聊天。她只好和对方说,我可以跟你唠一会儿,但我今天只能跟你聊10分钟,不能再多了。

范亚锐会这样安慰对方:事情已经发生了,跟别的人比,有些人到现在还没醒,咱不管怎么着,还能双手吃饭,还能坐着轮椅上厕所,想开点!

在律所的接待室,墙上贴着一张红色告示,显示以下情况不予接待:

“不爱国;

不孝顺父母;

不尽赡养义务;

参加邪教组织的;

疑似精神病的……”

以下情况则不予咨询:

“企图或疑似给律师出考题;

不要事实,要奇迹;

漫无目的的咨询;

企图让律师代写论文……”

一位律师评价:和老百姓打交道的窗口最难做啊。

去县城

北京海淀区的红十字会999急救中心,救护车陆续驶入医院大门。九个理赔师正守在医院门口。他们来自天津和四川乐山,正在参加律所举办的全国加盟商培训。培训的第二天,他们接到了任务,每个人都得在医院里要到五个电话号码。

保安似乎发现了问题,这些人不像是寻常的病人。一位理赔师想闯入。保安问,你来干嘛的?理赔师说:我牙疼。保安说:我们这没有牙科,要看牙科往前走一千米去别的医院看。

理赔师回到马路边,继续蹲守着。他们聊起对交通案件的看法,其中一位说,为什么这么多人都想做交通代理?因为有利润,市场大。至于有没有道德负担,他对在场的理赔师们说——咱们也不能盼着人家出交通事故是不是?只能说既帮助了人家,我们也拿到了钱。

他说,就像医院是救死扶伤的地方,可是没有钱,你就别想治。

另一位正在练习培训时所学习的“十二问”话术模板。每一个问题的背后其实都意味着另一个问题:

伤到哪里了?(骨头对应的伤残标准)

医疗费花了多少钱?(医药费)

谁在护理?(护理费)

做什么工作的?(误工费)

老家哪里的?(农转非农)

结婚了吗?(老人、小孩的被抚养费)

什么时候出院?

这事情打算怎么办?(请不请律师?)

……

总结这套话术模板的是律所的老板黄维领。在公开报道中,黄维领的第一份工作是合肥司法所的公务员,那时他对一成不变的生活感到厌倦,随后辞职,做过可口可乐的销售、美邦的保险员。后来他捡起老本行,做回了律师。律师行业山头林立,所有人都在争夺高精尖案子。年轻的黄维领在行业的末端——没有多少人会找一个新律师打官司。

2009年,他来到北京创业。据他观察,中国的交通案件呈爆发式增长,“每年都在增加百分之十几”。他看中了律师行业里这个无人问津的领域,以及交通案件中更无人问津的受害者(大多数律所更愿意服务保险公司)。他将早年的营销经验学了过来,将一个案件的流程拆成十一个环节,招聘业务员,给他们培训,也让律师们一同前去医院里扫楼。

现在,无人问津的小案子变成了一个大生意。2021年5月,黄维领上了央视的节目,他说自己将扩大业务领域:婚姻、房产、劳动纠纷。

“精英律师时间资源有限,解决不了中国几千万的咨询需求。”黄维领在电视上说,“中国还有几十个县城没有律师、”他希望自己的版图延伸至更偏远的角落。

来自四川乐山的理赔员小艳说,小地方的生意空间很大。她丈夫在交警队,妹妹在医院,签单实在是再容易不过的事情。小艳原本做的是租房生意,因为疫情赔了不少钱。后来,她听到朋友在湖南常德做律所的加盟商,一个月能代理四十多起案子——“年入百万不是梦”。

她决定转行。小艳的愿景是:“自贡被人拿走了,我们就先拿下乐山,再拿下峨眉山,把川南都给包下来。”

本文部分数据引自智研咨询发布的报告:《2021~2027年中国交通事故现场勘查救援设备行业市场运行格局及战略咨询研究报告》。

本文来自微信公众号:先生制造(ID:EsquireStudio),作者:李颖迪