本文分析了1993年至2019年之间中国大陆公开出版的49部战地记者回忆录,发现中国战地记者在角色认知、从业动机、职业技能和伦理反思四个维度上建构自身的职业文化。中国战地记者一方面受到西方战地新闻业的深刻影响,建构起与西方同行类似的职业话语,另一方面嵌入在中国本土的政治制度、文化传统和新闻实践常规之中,体现出重视国家利益与集体合作的地方性特征。

本文来自微信公众号:全球传媒学刊(ID:GJMS2014),作者:张洋(武汉大学新闻与传播学院2017级博士生,美国伊利诺伊大学厄巴纳-香槟分校传媒学院访问学者),原文标题:《眼睛与战士:中国战地记者职业文化的话语建构——基于49部战地回忆录的分析》,题图来自视觉中国

战地记者是专门从事战地新闻采访与报道的新闻工作者,他们冒着生命危险深入战场,记录下战场上的鲜血与泪水、残酷与温情,让本国民众得以知晓那些在战争中被掩盖的真相,因此被誉为“无可争议的公民英雄”(Saltzman,2005),又被认为是新闻业中最具魅力的角色(Harris & Williams,2018,p.5)。通常认为战地新闻业起源于19世纪中叶,在两次世界大战中迅速发展,成为现代新闻业中不可或缺的力量。

随着抗日战争爆发,顾执中、曹聚仁、范长江、萧乾、陆诒、李庄、方大曾等第一批中国战地记者登上历史舞台,他们奔波于二战炮火之下,用文字和镜头记录下可歌可泣的战争故事。新中国成立后,在抗美援朝战争、对印自卫反击战、对越自卫反击战等历次战争中,都有战地记者随军采访。

20世纪90年代以来,中国战地记者相继奔赴海湾战场、波黑战场,开始作为非参战国的记者报道举世瞩目的战争。进入21世纪后,《人民日报》、新华社、中央电视台、《中国青年报》、东方卫视、《环球时报》、《南方周末》、《南方都市报》、凤凰卫视等媒体向阿富汗战场、伊拉克战场、利比亚战场派出越来越多的战地记者,在全球传播中发出华语媒体的战地声音。唐师曾、水均益、闾丘露薇、周轶君等战地记者凭借自己的出色表现,成为在中国家喻户晓的明星人物,激励着众多青年学子怀抱理想投身新闻业。

在战地新闻业迅速发展的背景下,中国战地记者如何阐释战地报道的意义?如何认知自己的职业角色?如何界定战地报道所需的专业技能?如何对职业伦理进行反思?中国战地记者的职业文化建构与西方同行相比有何异同?目前学界对中国记者职业文化和身份认同的研究大多聚焦于调查记者、都市报记者等群体,少有研究关注战地记者。本文试图填补这一空白,对上述问题进行初步探索。

一、研究回顾:战地记者的职业文化建构

最早的战地记者研究者Knightley(1975)认为战地记者具有英雄、宣传家和神话制造者三重角色。战地记者抱着宿命的态度面对风险(McLaughlin,2016,p.201),竭尽所能捕捉战场中的动人瞬间,其日常工作涉及爱国主义、危险、暴力和戏剧性,蕴含着巨大的叙事张力(Saltzman,2005)。90年代以来,战地报道在全球范围内的影响力与日俱增,战地记者成为媒介人物,成名的想象驱动越来越多人投身战地报道。

电视媒介引入的直播文化空前强调了战地报道的仪式性维度,在场(being there)成为战地记者职业文化的核心,即通过展现自己曾处在战场中心来建立可信度(Korte,2015,p.24)。在信息化时代,战地记者在呈现真实战争经验中仍然发挥核心作用(Tumber & Webster,2006),而数字媒体带来的互动性则使得战地记者工作的表演色彩变得尤为明显(Busch,2012)。

战地记者职业文化的话语建构主要依赖两种渠道:以战地记者为主角的影视、小说等虚构作品以及战地记者的回忆录和传记。研究发现,战地记者对于同行的回忆录和相关的虚构文本非常熟悉,以此规范自己的行为表现(Korte,2015,p.16)。海明威(Ernest Hemingway)、盖尔霍恩(Martha Gellhorn)、默罗(Edward Roscoe Murrow)等知名记者的传奇故事,是后人选择成为战地记者的重要诱因(Murrell,2014,p.26)。

战地记者的形象是小说、电视剧中经常出现的主题。具有战地记者经历的海明威在《太阳照常升起》中描绘的战地记者形象成为后世创作者的灵感来源,英国作家Waugh根据阿尔及利亚战争经历而创作的小说《独家新闻》也成为讽刺战地记者工作的经典作品(Underwood,2013)。战地记者历险是新闻题材电影中最常见的主题之一(Good,1989,p.5),战地记者也高居电影中记者形象的道德顶峰(Ghiglione & Saltzman,2005)。

电影中的记者被异国风情吸引,在炮火连天的战地中为人权而呼吁,反对战争造成的灾难,彰显出强烈的个人英雄主义气质。另一方面,这些虚构的战地记者往往嗜酒如命,愤世嫉俗(Underwood,2013,p.164)。这些形象深刻地影响着公众对战地媒体的印象(Pedelty,1995),但虚构作品对于战地新闻的探讨往往较为肤浅,推动了战地记者刻板印象的再生产(Langman,2009,p.12)。

除小说和电影外,战地记者本人也经常撰写回忆录披露职业经历,由于战地记者的知名度和战地故事的紧张刺激,这些回忆录和传记往往比虚构的小说更为畅销。相比于第一时间发布的战地新闻报道,回忆录具有更强的文学色彩,记录了更多生动的细节,注入了更个人化的反思。相比于虚构作品,回忆录基于作者的本真性体验,因此更具感染力和可信度(Korte,2015,pp.17-19)。记者在回忆录中会对自身实践进行反思,尝试通过叙事来界定何为好报道和好记者,记者的角色叙述未必与其实践表现相符,但与其角色认知高度相关,而这些叙述话语一旦被多数同行所接受,便转化为新闻角色规范,塑造职业共同体的身份认同,并吸引年轻记者加入专业队伍之中(Hanitzsch & Vos,2017)。

不少研究者对战地记者的访谈和回忆录进行文本分析,考察战地记者对自身工作的意义建构。研究发现,战地记者在访谈和回忆录中都流露出他们希望履行公共职责的态度,被一种强烈的职业竞争压力所驱动(Korte,2015,p.36)。他们在回忆录中很少强调职业需求和服从命令,更多地强调克服困难的曲折经历(Harris & Williams,2018,p.6);很少涉及新闻的背景和报道的收集架构过程,而是刻意制造冒险故事(Kester,2010);将自我置于故事中心(Murrell,2014,p.32),经常撰写自己的濒死体验、战友的陨落和目睹惨剧后的心理创伤,生动地呈现自己工作中的危险(Harris & Williams,2018,p.4)。

这些叙事制造出关于自身职业的浪漫主义神话(Carruthers,2011),维系了作为战地记者的职业文化身份和共同体想象(Pedelty,1995,p.2,p.146),同时还成为战争叙事的一部分,塑造各个民族的战争记忆(Bromley,2004)。在战地记者的自我言说中,主导的道德原则是无私、为弱者发声、见证痛苦、公共服务和质询权力,常通过幽默讽刺的语言批评爱出风头的同行,同时彰显自己相对于政府和军队的独立性(Markham,2012,p.101)。

目前关于战地记者的相关研究大多集中于英美经验,缺少跨文化、跨地域的比较视角。Korte在研究战地记者的文化叙事时提出,关于战地记者的职业神话和文化想象大多源自英国的战争文化和媒介体制(Korte,2015)。Good(1989,p.164)则认为战地记者叙事的道德议题都与美国的越战经历有关,乃至源自当代美国文化的混乱。

另有学者将战地记者冒险的动机归结为新闻专业竞争和个人主义文化(Tumber,2004),这种简单的归因显然无法解释为何许多更偏重集体主义的社会也会有大量记者冒着生命危险奔赴战场报道。这些结论都难免以偏概全之嫌,需要更多跨文化比较的视角进行补充。

张世欣首次对中国本土的战地记者进行了经验性理论研究,考察其角色认知、职业动机和影响工作的因素。研究发现中国战地记者行业由男性主导,受好奇心驱动而从事战地报道,角色认知混杂了客观报道者、外交官、翻译和宣传者,注重从中国的角度报道新闻,维护中国的海外利益,向世界传播中国声音。

他们根据现场观察和采访来展示战区事实,注重揭露被西方媒体所封杀的声音,同时采用客观性作为策略性仪式,以避免遭受交战各方的批评。记者的个人经历以及与当地人互动的体验,都会影响着战地记者的立场、观点和对新闻价值的判断(Zhang,2016)。

张世欣以深度访谈为研究方法,总计访谈了16位中国战地记者,考察中国战地记者在当下时刻的实践行为和角色认知,提供了本土研究的典范。本文则从文化研究的视角聚焦中国战地新闻业的仪式性维度,考察战地记者在不同历史时刻如何面向公众进行自我言说,塑造自身职业的文化意义。

二、研究对象与研究方法

正如国外同行一样,中国战地记者也有撰写战地回忆录的职业传统,其中相当一部分著作成为广受大众欢迎的畅销书。这些回忆录铭刻下不同时期的中国战地记者对自身职业的认知和想象,既是战地记者建构身份认同和职业权威的重要渠道,同时也为研究者提供了考察战地记者职业文化变迁的丰富素材。

回忆录近年来被广泛应用于社会科学研究,研究者们深入探讨了以回忆录作为研究对象的方法论意义和局限。通常认为,作者在撰写回忆录时会在记忆的基础上对自身经历进行筛选、修饰和补充,这一加工过程受制于语言文学传统和广泛的个体无意识(杨正润,2001)。从回忆录中抽取的数据难以达到实证研究所需的规范要求,但适用于以理论建构为导向的质化研究(吕力,2012)。在本体论上,回忆录并非独白,而是个人与社群的对话,作者通过与社群互动来建构关系性自我,塑造身份认同(Eakin,1999,p.43)。Hall通过四位非裔记者的回忆录考察美国新闻编辑室互动中的种族权力关系以及非裔记者如何界定自己的文化身份,是回忆录在新闻研究中的应用典范(Hall,2009)。到目前为止,国内新闻传播学领域应用记者回忆录、传记等文本材料所做的经验研究为数较少,本文亦尝试将这种研究路径引入媒介社会学的学术视野之中。

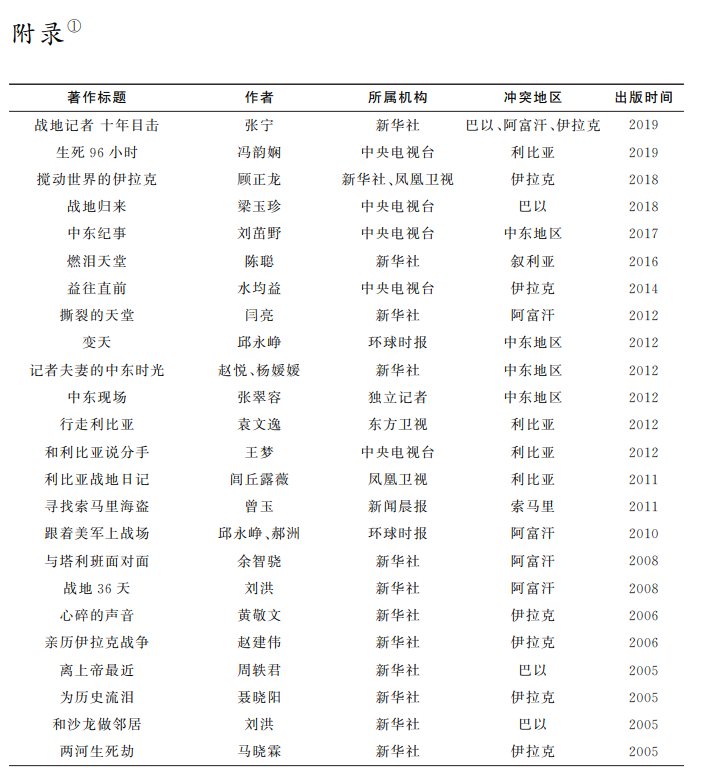

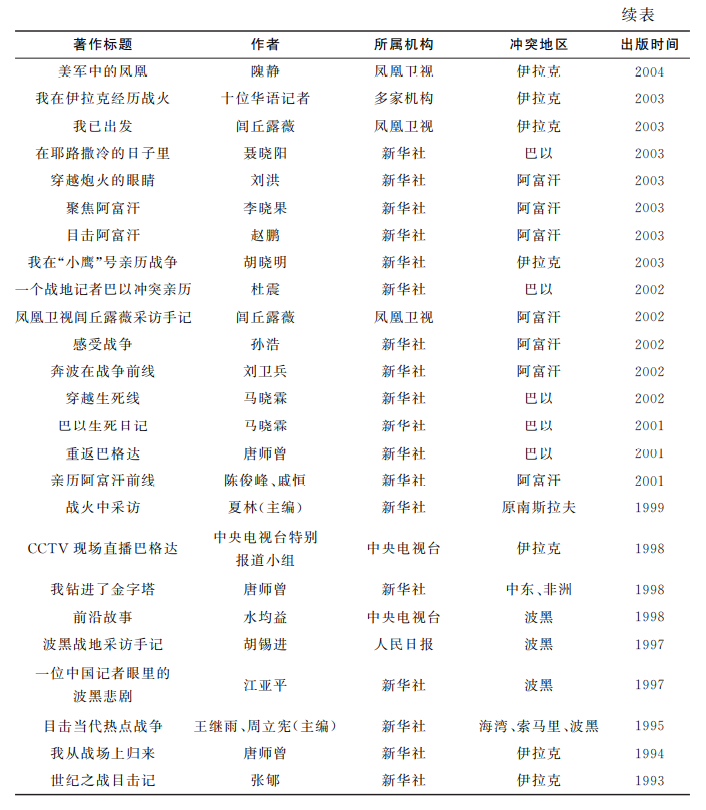

1991年爆发的海湾战争是中国大陆记者作为非参战方奔赴国际冲突的前线报道战争的起点,故本文选择1991年至今中国媒体战地记者在大陆公开出版的回忆录作为分析素材,总计收集到49部著作(详见附录)。除战地记者本人撰写的回忆录正文外,由他人撰写的序言作为作品的“副文本”(Genette,1997,pp.1-15),共同参与着对战地记者实践意义的界定,因此同样是本文的重要分析对象。

研究者首先细致通读了上述49部战地记者回忆录,了解其叙事内容、风格与结构,接下来进行聚焦式阅读,重点关注中国战地记者在回忆录中反思自身职业实践、阐释自身职业意义的话语,摘录出相关文本材料总计五万余字,作为本文的核心经验材料。研究者采用开放式编码的策略,对摘录出的文本进行反复阅读并逐段标记,将类似的主题、内容和修辞方式进行类目归并。研究者在进行编码时参照了文本的双重语境,首先是文本在回忆录中的叙事语境,以准确把握作者的叙事意图,避免断章取义;其次是文本的历史语境,试图在世界格局变化和中国战地新闻业发展的特定历史情境中理解战地记者建构出的职业话语。经过逐级编码,研究者最终提炼出四类叙事主题:角色认知、从业动机、职业技能和伦理反思。

三、中国战地记者回忆录的文本分析

经过叙事分析和编码分析,本文发现中国战地记者的职业话语建构与西方同行共享许多特征,由于已在前文综述中提及,此处不做过多展开,兹简述如下:

战地记者以自己的亲身经历展开叙事,记录下战争造成的惨烈后果,特别是给平民带来的痛苦。战地记者将为弱者发声视为自己的道德使命,对战争的评判带有强烈的道德感。战地记者会花费大量笔墨来记录战场上出生入死的同行,特别是讲述自己在战地耳闻目睹的同行伤亡。战地记者会详细地描述战地采访中无处不在的危险,包括与死神擦肩而过的惊险经历,揭示“在枪声中入眠,在爆炸声中惊醒,惊醒之后拎上相机就得去现场采访”(黄敬文,2006,p.262)的艰辛生活。此外,战地记者会在回忆录中讲述战地报道中遗留下的精神创伤,多位战地记者在著作中提到回国后每听到爆竹之声,就会联想起战场上的炮火,触动充满血腥的战争记忆。

以上发现与英文学术界关于西方战地记者职业话语的研究结论大致吻合,考虑到中西方迥异的新闻管理制度和新闻实践传统,这种共性在一定程度上具有超越文化语境的普遍性意涵,可视为由战地记者职业的内在特征决定的话语建构方式,即战地采访中的风险和创伤是建构战地记者职业身份和文化权威的重要象征资源。除了上述共性之外,中国战地记者的职业话语建构亦有诸多不同于西方同行的特征,受到中国本土新闻文化的塑造,接下来将从角色隐喻、从业动机、职业技能、伦理反思四个角度加以阐释,并与西方相关研究成果进行对话。

眼睛与战士:中国战地记者的两种角色隐喻

在中国战地记者的回忆录中,有两种关于自身职业的常见隐喻:眼睛与战士。

战争已经远离绝大多数中国人的日常生活,民众只有依靠各类信息渠道的中介才能获得对战争的感知,战地记者勇敢地承担起这一职责,他们将自己的角色定义为民众观看战争的眼睛,旨在带领读者“身临其境地感受那里的风土人情和战乱造成的创伤”(余智骁,2008,p.1),同时也是媒体的“眼线和耳目”,帮助所在的媒体获得战争前线的一手资讯(水均益,2015,p.15)。如聂晓阳所述:“作为记者我经常感觉自己是很多人的眼睛……让这双眼睛最感刺目和震惊的,是我在耶路撒冷看到的血腥的杀戮,在巴格达看到的无奈的哭号”(聂晓阳,2015,前言)。

前战地记者张骥文在给同行闫亮的回忆录作序时说:“驻外记者充当了国内民众的眼睛……驻外记者,你的千里眼。”(张骥文,2012,序言)黄敬文的自序以《穿越硝烟的眼睛》为题,刘洪的回忆录则命名为《穿越炮火的眼睛》,都将眼睛作为自身职业的核心意象。因此,现场目击(witness)被中国战地记者赋予了重要的职业价值,认为遇到突发事件需要“亲眼看个明白”(马晓霖,2001,p.345),以便在硝烟中最及时和准确地将战争实况报告给公众。顾正龙援引另一位驻中东的记者操凤琴所说,撑起“战地记者”头衔的是“大事发生时,我在现场”(顾正龙,2018)。

如果说眼睛是现代社会中媒体职能的普遍隐喻,那么战士则是中国战地新闻实践传统中孕育出的独特象征。不同于西方战地记者将独立于军方作为自己的重要职业认同,中国战地记者长期以来参与报道中国军队保卫领土的战争,随同军队采访并接受军队的保护,因此与军队保持着相对密切的关系。

中国战地记者的回忆录经常由军人或外交官为作序推荐,赞赏战地新闻报道为中国军事和外交发展提供的借鉴,认为战地报道可以帮助中国读者了解现代战争的真实一面。

中国战地记者在耳濡目染之下,经常将军队战士的形象内化为自身的职业角色认知,将自己比作“现代新闻战争”(胡锡进,1997,p.4)中的战士,“面对成百上千的外国记者……要为维护中国记者的荣誉和尊严而战”(刘卫兵,2003,p.297)。

眼睛与战士的两种带有浪漫色彩的隐喻,呈现了中国战地记者介于中立与参与之间的角色认同。中国战地记者一方面站在客观报道的立场上,努力帮助中国民众乃至世界民众了解战争的残酷真相,尝试揭示战争背后的复杂社会语境,同时又受到中国新闻实践传统和爱国主义的影响,强调为中国的军队建设和外交政策提供信息依据,以建设性的姿态参与到社会发展之中。在这两种角色隐喻的交互驱动下,中国战地记者建构起关于自身从业动机、技能和伦理的职业话语。

集体利益与个人体验:中国战地记者的从业动机话语

不同于西方战地记者常在回忆录中将从业动机归结于对冒险的想象,中国战地记者在陈述工作动机时通常会强调对集体利益的考量。

不少新华社记者认为“凡是有新闻的地方,一定要有新华社的记者”(赵建伟,2006,p.6),抱着“当新华社摄影翅膀上的硬羽毛”(唐师曾,1998,p.280)的心情奔赴前线,希望通过自己的报道来扩大中国媒体的影响力。

首位常驻加沙的记者马晓霖说:“加沙虽然是让记者诅咒不已渴望逃离的生活地狱,但一定要保住‘新华社加沙某月某日电’这个在国内媒体中具有独家色彩的发稿标志。”(马晓霖,2002,p.386)在维护集体利益的使命驱动下,中国战地记者历经风险“只求换回一句美妙的评价‘不辱使命’”(杜震,2002,p.2)。任职于市场化媒体的闾丘露薇则从职业竞争的角度,认为华文媒体应当为自己的受众负责,提供与西方媒体不同的报道角度,赶赴战场参加报道是记者职业的内在要求(闾丘露薇,2002,pp.47-48)。

这种集体主义精神同样体现于中国战地记者对前辈同行的高度评价,认为前辈的成就是激励自己投身战地报道的重要因素。唐师曾将报道过二战的萧乾作为自己从事战地报道的精神偶像(唐师曾,2001,p.9)。而唐师曾在战地报道中的活跃表现,又被水均益、周轶君等记者奉为职业楷模。马晓霖在巴以冲突现场的采访经验和勇气,给接替他常驻加沙的杜震提供了精神支持(杜震,2002,p.253)。安替则认为闾丘露薇的职业精神改变了自己的新闻观念,促使自己投身战争报道(师永刚,2003,p.219)。

除了集体的感召外,也有许多战地记者将冒险从事战地报道归结为自身专业背景或生活经历等个人原因。不少记者出于对中东国家和穆斯林文化的浓厚兴趣,主动申请去战乱国家实地观察(闫亮,2012,序言;赵悦、杨媛媛,2012,p.3;刘茁野,2017,p.1)。

有些记者则是出于对新闻实践的热爱和反思,希望到战场上一试身手,例如摄影记者李晓果认为,阿富汗战争报道使他多年来对灾难和战地摄影的思考有了实践的良机(李晓果,2003,p.11)。还有一类记者厌倦了庸常的二手新闻编辑,希望切换职业轨道,例如刘洪不满于蜗居国内编辑国际新闻而导致棱角渐被消磨,希望到战场上去寻找新闻的真义(刘洪,2007,p.116);周轶君同样不喜欢隔岸观火地做新闻,她自陈最初报名常驻加沙是出于对经历和荣誉的渴望,但是每日上演的生死,很快将虚荣心涤荡干净(周轶君,2017,前言)。

因此,中国战地记者一方面强调战地报道之于集体利益的贡献,另一方面也会用富有浪漫色彩的笔调渲染战地报道之于个人生命体验的拓展和升华。

水均益说:“当我站在萨拉热窝的死亡大道上采访时……我感到了一种神圣,体会到了生命的价值。”(水均益,2015,p.3)

胡锡进说:“正是在徒步迷路在坟地般黑暗的废墟中间、惶惶不安的时候,我感到了记者职业的美。”(胡锡进,1997,p.6)类似的神圣化叙事经常出现在早期中国战地记者笔端,而新生代的战地记者则为战地报道赋予了更多私人化的情感体验,经常将战地采访比喻成跌宕起伏的恋爱。例如央视记者王梦认为利比亚对自己来说“就像是一位刚分手的情人”(王梦,2012,p.7),新华社记者陈聪则认为自己的战地回忆录“明线是驻叙利亚期间的重大事件和局势进展,暗线是一段恋爱始末可能经历的‘相见—初识—恋爱—浴火—死亡—新生’的顺序”(陈聪,2016,p.2)。

师夷长技以制夷:中国战地记者的职业技能话语

由于战场上无处不在的危险和瞬息万变的突发事件,快速反应被中国战地记者认为是战地新闻工作所需的核心素质,需要“凭与生俱来的新闻本能追逐异动,以新闻的特点、速度即刻传播信息”(唐师曾,2013,再版前言)。

其次,战地记者需要擅长交际(水均益,2015,p.316),要“学会脸皮厚和上蹿下跳的本领”,与各国同行建立良好合作关系,拓展消息网络(顾正龙,2018)。再次,中国战地记者强调战地报道对心性的考验,战地报道“不需要特别的设备或技术,只需要坚强的神经和不受干扰的情绪”(黄敬文,2006,p.3),避免因为感情太过丰富而陷入在新闻之中(闾丘露薇,2002,p.254),只有具备一定的激情、理想主义和“麻木”的职业习惯才能坚持下去(邱永峥,2012,前言)。

在中国战地记者职业技能的发展中,西方战地记者构成了在场的“他者”,既是竞争的对手,又是学习的对象。自海湾战争以来,西方媒体成熟的战地报道体系、充足的资金和精良的设备,每每给走出国门参与全球竞争的中国战地记者留下深刻印象。唐师曾在海湾战场上结识了众多西方记者,认为他们“大多智力超群,野心勃勃,经验丰富,不仅爱钱更爱荣誉,有强烈的职业自豪感”(唐师曾,1994,p.272)。

到了1995年波黑战争爆发时,胡锡进奔赴前线采访的驱动力也是与西方记者一较高下,他在同场竞技的过程中真切地感受到西方同行的职业献身精神和优厚的工作条件,特意在回忆录中辟出一章介绍西方战地记者的工作状况(胡锡进,1997)。同样在报道波黑战争时,江亚平看到整个南斯拉夫地区记者死亡人数已超百名,萌生了“今天的中国记者也到了将自己名字刻在世界殉职记者名录上的时候了”的念头(江亚平,1997,p.308)。

总体而言,中国战地记者认为自己的敬业精神和勇气并不输给西方同行,最欠缺的是战地报道经验(刘洪,2002,p.46),具体包括灵活机动地应对突发状况(刘卫兵,2003,p.327),主动开发当地的信息源和关系网络,以及身体素质、安全意识和装备等(邱永峥,2012,后记)。因此,战地经验也被中国战地记者认为是最重要的素质,“一家没有任何经验的媒体将记者派往前线是不负责的,一个没有任何累积的记者上战场同样不负责”(邱永峥,2012,p.303)。

为了弥补经验的不足,中国战地记者认为自己的优势是吃苦耐劳,通过早起晚睡、拼命工作来与西方同行竞争。除此之外,中国战地记者认为自己更加关注战火下老百姓的生活,传递呼唤和平、反对战争的声音(陈俊锋、戚恒,2001,pp.2-3)。相比西方同行对个人能力的强调,中国战地记者更加强调责任心、荣誉感、团队协作、政策把控以及服从外事纪律和编辑部的整体安排。

在伊拉克战争中,凭借当地报道员贾迈勒的快速反应,新华社成为世界上第一个发布伊拉克战争爆发信息的通讯社,取得了历史性的突破。这一事件被几乎所有参与过伊拉克战争报道的中国大陆战地记者在回忆录中重点提及,建构成中国战地新闻报道历史中的荣光时刻,既为中国战地记者确立了追赶乃至超越西方同行的信心,同时也确证了快速反应和拓展当地信源网络的技能价值。

维护职业范式:中国战地记者的伦理反思话语

战地记者围绕自身职业的公开反思集中于两个方面。首先是反思自身职业的存在意义,特别是战地报道对那些深受战争之苦的平民究竟有何帮助。中国战地记者在回忆录中普遍流露出浓重的无力感和愧疚之情,他们发现记者总是从别人身上榨取故事,然后回到正常生活中,留下那些当地朋友继续饱受战火折磨(周轶君,2017,后记)。有时战地记者的出现反而会激起对立双方的亢奋情绪,成为冲突的催化剂,更使战地记者痛苦不已(刘洪,2005,p.11)。

闾丘露薇希望通过自己的报道引发国际上对在伊拉克战争中受伤的男孩哈吉的关注,但她知道相比于西方媒体,中国媒体的声音微弱,难以引发国际关注,感到自己无能为力(闾丘露薇,2003,p.43)。冯韵娴在利比亚采访时被反对派困在酒店中,自身的生命安全受到威胁,更加真切地体会到媒体作用的局限,认为媒体除了“充当政客的传声筒和广告”之外,并不能改变现实的灾难(冯韵娴,2019)。

其次,回忆录是战地记者反思职业伦理、修复职业范式的重要话语空间。由于战地报道受到交战双方的严格管控,中国战地记者普遍担心媒体被深谙宣传之术的政客所操纵,强调必须对战争双方的宣传都保持必要的警惕,进行客观独立的报道(刘洪,2005,p.49;邱永峥,2010,p.7)。

此外,中国战地记者与当地平民共同承担战火的痛苦,大多认为战地氛围和生活体验有可能影响自己报道的深度和客观性。常驻加沙的马晓霖承认在被占领土上日夜生活的经历,使得自己对于巴勒斯坦人民的苦痛感受最深(马晓霖,2001,p.5)。而常驻以色列的刘洪则更多描写以色列人的苦难(刘洪,2005,序言)。聂晓阳初入以色列时本想更多报道社会、文化类的新闻,但很快就受到紧张的局势和当地媒体氛围的同化,只好和其他记者一样专注政治人物和军事报道(聂晓阳,2003,p.68)。

相比于西方战地记者经常在回忆录中批评同行的种种表现,并以此维护自身职业的纯洁性,中国战地记者很少公开批评本国同行,更多地表现出团结的一面,流露出同行之间的惺惺相惜,将实践成果归功于同行的并肩协作和接力报道,强调战地记者绝非“独行侠”,战地记者冒着生命危险写出的报道是整个新闻团队共同努力的结果(杜震,2002,p.267)。

“如果说是英雄的话,所有在前线采访的记者同仁都是英雄,而始终站在身后帮助我、鼓励我的新华社和祖国才是真正的英雄”(刘卫兵,2003,p.328)。唐师曾、马晓霖等战地先驱经常给后辈记者的战地回忆录作序推荐,强调这些作品与先前作品之间的衔接与发展,正如马晓霖在给《记者夫妻的中东时光》写的序中所说,“这部著作会和此前常驻巴以同仁的不同记述一起,构成当代巴以冲突的连续剧”(赵悦、杨媛媛,2012,序言)。

在伊拉克战争中,因上级指示被迫撤离巴格达的水均益被舆论指责为逃兵,中国大陆战地记者群体的职业正当性在公共领域中面临危机。对此,涉及此事的中国战地记者在回忆录中表现得团结一致,称赞水均益的专业表现,解释他面临的管理结构限制,呼吁公众对战地记者多一些同情和理解,水均益本人则在多年后出版的回忆录中以大量篇幅再现这一事件的前因后果,澄清公众误会,通过话语协作来化解外界对自身职业的批评。

四、结论与讨论

本文通过对49部中国战地记者回忆录的文本分析发现,战地记者会在回忆录中讲述自己在战地报道中的惊险经历、披露耳闻目睹的同行伤亡和难以平复的精神创伤,同时在角色认知、从业动机、职业技能和伦理反思四个主要面向上建构自身的职业文化。

在角色认知方面,中国战地记者将眼睛和战士作为自身职业的隐喻,既重视如实、客观地向中国民众报道战争真相,又强调像战士一样打破西方媒体的新闻垄断,同时为中国的军队建设和外交政策提供信息依据。

在从业动机方面,中国战地记者强调为集体利益服务,将实践成果归功于同行的合作与接力,同时也会用浪漫化的语言渲染战地报道对个人生命体验的拓展和升华。在职业技能层面,中国战地记者在与西方竞争的过程中逐步提升,认为快速的反应、坚强的心灵、丰富的人脉、无畏的勇气和丰富的经验是战地记者所需的核心素质。

在伦理反思方面,中国战地记者不断公开反思自身职业的意义,时常流露出无力解决问题的痛苦与惶惑,但在职业伦理方面,都会强调以客观、真实报道为旨归,并且倾向于公开赞赏同行的勇气和智慧,共同维护战地记者的文化权威。

本文分析的49部回忆录,最早出版于1993年,最晚出版于2019年,前后历时26年,见证了中国战地记者职业从青涩走向成熟的发展历程。

由于研究对象总量有限,而且在不同年代之间分布不均,本文并未从历时性的角度严格地分析回忆录文本的变迁,但大致可从不同时期的回忆录中窥见中国战地记者职业文化的变化趋势:首先,战地记者的个人主体性逐步彰显,在阐述从业动机时不再只是强调维护国家利益的宏大叙事,而是融入越来越多的自我实现动机和私人化的情感表达,记录下更多的日常生活细节和面对战火时的情绪反应,战地记者的个人形象变得更加鲜活细腻、清晰可感;其次,通过一代代先驱者的经验累积,中国战地记者的职业实践技能渐趋成熟,在技术装备、人力调度、资源网络等方面缩小了与欧美记者的差距,从最初与西方记者竞争时的力不从心,逐渐变得更加从容自信,开始更多地反思战地报道的功能与局限、人文关怀和伦理考量。

中国战地记者职业走向成熟的过程,深刻地受到西方战地记者职业文化的影响,这种影响主要通过两种渠道:一方面,罗伯特·卡帕等国际知名战地记者的回忆录和传记自20世纪80年代以来陆续被翻译成中文,这些著作中洋溢的职业勇气和道德理想感染了中国战地记者,绝大多数中国战地记者都会在回忆录中提到罗伯特·卡帕或他的名言“如果你拍得不够好,是因为你离得不够近”,以此作为指导自身实践的重要理念;另一方面,中国战地记者在历次战地报道中亲身接触到欧美各大通讯社和知名媒体的战地记者,在合作与竞争中真切地感受到西方同行令人敬佩的能力和素养,促使自己积极地向西方同行学习,不断提升自己的实践技能。

随着新闻文化的全球流动,中国战地记者在许多方面与西方战地记者变得更加相像,但其精神内核依旧深植于中国的政治制度、文化传统和新闻实践传统之中。中国战地记者在回忆录中建构起不同于西方同行的职业话语,由此浮现出一种凝聚的新闻职业文化,这种职业文化在国际和国内层面分别表现出强调竞争与合作的不同面向。

在国际层面,中国战地记者具有强烈的竞争意识,混杂着职业荣誉感和民族自尊心,努力在全球新闻战中发出中国的独家声音,既要向西方战地记者学习,又要与之竞争并寻求超越。在国内层面,中国战地记者则将团队协作置于首位,强调服从纪律而非率性而为,同行之间更倾向于相互鼓励而非激烈竞争,前辈记者与后辈记者通过作序、推荐、致谢等“副文本”展开互动,将战地新闻业的技艺和精神连绵传承下去,构筑起坚实的职业共同体。

这些公开出版的战地回忆录,将战地记者的日常生活和职业文化面向公众进行展示,提升了战地记者的公众知名度和影响力,激发公众对于战地新闻业的兴趣,同时也要接受公众的质疑与评判,而公众的评判又反过来成为战地新闻报道自我改革与完善的外部动力,共同推动着中国战地新闻业走向成熟。

本文的研究发现一方面通过跨文化比较指出战地记者职业文化具有某些普适性内涵,同时又不同于英文学界关于战地记者的研究结论,发现植根于盎格鲁—撒克逊语境中的战地记者职业理念,在经验性和规范性的双重意义上都不全然适用于中国战地记者,这揭示了战地记者职业文化的多元面貌,并期待与更多非西方国家的相关研究进行对话。

在更广泛的新闻职业文化研究层面,本文将战地记者作为一种特殊而深具影响的记者类型加以考察,与关于日常记者、调查性记者、环境类记者、行动式记者的现有研究形成了呼应,进一步阐明了新闻职业文化的内部复杂性。

在研究方法层面,本文尝试以战地回忆录作为经验材料来考察战地记者的职业文化,为记者研究提供了一种新的分析路径,但这一路径目前尚缺少科学、规范的操作规程,而且本文仅仅关注战地记者阐释自身职业的话语,略过了战地回忆录中更多有价值的分析素材,例如记者关于战争和自我经历的叙事结构、修辞方式和道德话语等,都有待更多研究予以补充和深化。

①其中周轶君的著作《离上帝最近》再版更名为《中东死生门》,聂晓阳的著作《为历史流泪》和《在耶路撒冷的日子里》后整合再版为《行走战地》,表格中出版时间以初次出版为准。由于目前缺少关于中国战地记者回忆录的汇总统计,笔者已经利用各种关键词尽力搜寻,然而不免仍有遗珠之憾,谨在此就可能出现的遗漏情况向相关作者致以歉意。

本文来自微信公众号:全球传媒学刊(ID:GJMS2014),作者:张洋,原文刊载于《全球传媒学刊》2020年第4期。