做牙齿总比做草料好

出生在东北农村、初中辍学、两次被人强暴、和出轨丈夫离婚,开过按摩店、歌厅、黑煤窑,进过拘留所,游走在灰色地带,这是唐小雁的前半生——想混个人样,却始终像在泥潭中挣扎,生活中除了暴力就是污言秽语。直到她第一次从人群中感受到“尊严”,才确定了人生的方向,把自己解救出来。

我是唐小雁,1975年,我出生在东北农村。当时我妈难产,差点丢掉两条命。来到世上的第一步就难,注定我的人生要吃更多苦头。我有仨哥一姐,家里穷得叮当乱响。降生为农民,命定被套牢在土地上。可我不认命,死死抓住机会。

1979年的全家照,我5岁。

1979年的全家照,我5岁。作为农民,世界的变化跟我们没多大关系,我们只关心春天的到来,好有新一轮播种。可交完公粮,家里剩不下什么。对大多数那时候的农民来说,一生的艰难奔波,到头来基础的生活都完成不了。

农忙季节,刚上小学的我就跟着下地干活。我8岁上学,推着二八大车叫卖冰棍儿,挣学费。上到初一,家里供不起,只有辍学。爸妈早巴不得我回家添个劳动力。

没书读,我开始下地干活。穷人的世界一成不变,这是宿命!我在家里最小,却最受气。棒打鞭抽是常事。我不听我爸的,他就破口大骂,如果我胆敢回他一句,他举起凳子就砸我,我妈从不拦着,她没发言权。我受不了逃出家去,家里从不找我,正好少一张嘴吃饭。我爸骂我不帮家干活,可我一回家,他又找茬儿揍我。家就是个噩梦,我没法待下去,只想尽快找个出路。

1989年,借别人家当背景,我15岁(后排左一)。

1989年,借别人家当背景,我15岁(后排左一)。 我先去山里帮人打木耳椴。打一趟三分钱,干得快一天能打三百趟。我在山上住,三月份的原始森林冷得要命,可冻死我也不想回家。一天,在下山去讨工钱的路上,我被一人拖到田里强暴了。那时我只有17岁。没告诉家人,告诉有什么用?说不定还遭到嫌弃。

1992年,在东宁,我还没满19岁。

1992年,在东宁,我还没满19岁。不久,我看到电视上说北京来宏源宾馆招收服务员。因为一只眼睛斜视,我自卑不敢报名。旁人劝我去试试,第二天去试,就被录用了!还有几个小姑娘一起。我妈一听就说,“别被人骗了”,骗又怎么样?我宁可让人骗,也不能在家待,被骗我也认了!家里没钱给我治病,我天天对镜练习纠正斜视,终于自己治好了眼睛。

1993年开春,来宏源宾馆还在装修,我们四个人坐火车去北京的另一家饭店谋生。

1993年,刚去北京我们姐四个在景山公园(左二是我)。

1993年,刚去北京我们姐四个在景山公园(左二是我)。老板很色,别人都睡地下室,唯独把我和一个小姑娘安排住办公室。扣掉砸碎的碗碟钱,第一个月工资只有1块钱,老板给我50块钱说是“奖励”。他夜里拿钥匙来开门,吓得我们在里面安了插销。他没得手,就把我调到另一房间。我一看就知道没好事,偷出身份证离开那里。我交了一个北京男朋友,他在甘家口开地下小旅店,我当收银员。他家是北京人,瞧不起我这个农村人,搅散了我们。

回老家待了一段时间,我又回到北京,穷人的无所事事就是在犯罪。我马上开始找活干。通过开服装厂的人,我认识了一个搞装修的香港人。我和他好上了,就开始在恒基中心里的香港公司学画图学设计。可惜,这个好机会我没抓住,不久我们闹分手。

1994年,我和香港公司的同事在北京逛公园时照的(左一)。

1994年,我和香港公司的同事在北京逛公园时照的(左一)。在这期间,我去迪厅跳舞,认识了一个斯文的男人。我跟着他去“喝点东西”,一到地方,他就拿出刀,顶着我脖子逼我脱衣服,他说他是杀过三个女孩的通缉犯,为了活命,我只能顺从。回到住所,我吓得整宿一直在发抖,心里恐惧得要命,却没人可以诉苦,只好又回老家待了一段。很显然,那个家还是待不下去,我不得不再次回到北京。

这次到北京,我遇见了前夫,他也是无业游民。我们一起上石家庄学了一阵做洗衣粉,没挣到钱。1997年结婚后,我们又被村里一个邻居带到湖南搞传销。刚干了半年,传销就被取缔,我们只好又回北京。接着,我们认识了一个搞建材的大哥,跟着他卖油画、卖软包、卖地板。2001年,我们有了儿子。

2002年,儿子在我北京租住的四合院里。

2002年,儿子在我北京租住的四合院里。即便成了家,我也好像一片飘零的叶子,没有哪个地方让我有归属感。他出轨了,越来越不着家。我在东宁县坐车时认识了一个佳木斯大哥,因为东宁县就在中俄边境,互贸区可以合法开赌场,我通过佳木斯大哥找到了一家“码房”打工。刚干到第十二天,公安局就冲进来抓走了我们。第二天出来,宿舍里已被洗劫一空。除了一条命,我已经一无所有。

我从最好的姐妹手里借了100块钱,2005年,31岁的我在东宁县办妥了离婚手续,孩子归了他。即使这么惨,骨子里的我还是倔得要死,不愿低头。那段时间在东宁,我又结识了形形色色的各路人。

2005年离婚后,我(左一)和四哥四嫂合影。

2005年离婚后,我(左一)和四哥四嫂合影。很多道上混的或者衙门里做官的,都觉得自己是大咖,觉得我应该巴结他们。我心里想“你能帮我什么?到头来我还不是得苦头哈脸地自己去挣钱?是朋友咱们就一视同仁,什么这局长那局长的,在我这一律不好使!”对于弱者我反而会心软,看到活得更惨的人,我就帮他们一下,哪怕是给路边的乞丐一点零钱,或者帮捡破烂的大妈攒一堆瓶子。

人走投无路,就要抓救命稻草。急于谋生,我求佳木斯大哥再帮我找个活干。没去判断这人可不可靠,我就跟着他一路到了佳木斯。一到佳木斯,他就让手下的兄弟把我带到按摩房,我立马明白了怎么回事。我推说自己没干过这行,先待两天,等适应了再干。这当然是我的缓兵之计。

后来我才知道,很多人都是被诓到那“先开了眼,再入的行”。那两天,我认识了一个珠海人,他说“这生意珠海好干”。于是,我说服了按摩店里的一个女人,三个人一起去了珠海。到了那,珠海人就想把那个女人卖到步行街去。我当场拦住了他,我说这种事情只能自愿,人家不愿意就不能逼着。然后我就和那个女人回到佳木斯。

2006年夏天,我(右一)在珠海和朋友在一起。

2006年夏天,我(右一)在珠海和朋友在一起。这样来回折腾,不知道什么时候能混出头?遇到什么人,碰上什么事,是好还是坏,只能老天说了算。我也很想安安稳稳地活!我也很想做好人!想到老爸老妈翘首期盼我回家的时候,我能带回一堆钱,那更叫我激动不已。可是,那些激动又有什么用呢?只要老爸一个嫌弃的目光就把它给浇熄了。

2006年年末,我回到东宁。拿着离婚时分到的几万块钱,我和人合伙开了一个烤串店。忙活了一段,仍然没挣到钱。就在这时,珠海大哥打来电话说“你过来吧,这边开串店才赚钱呢”,我带着开串店的家什再次去了珠海。为了有出路,“只要有一线希望我就去”。社会的水太深,一不小心就得淹死。每次出门时,我都会提前把路费钱藏好,一有个风吹草动就准备随时逃走。

到了珠海,我才发现他压根就不想开串店,他开的是按摩房。他只是想让我投资去买越南小姐,再把她们弄到珠海来。我一听就觉得这事没把握,不能干。可我又走不了,既然来了,就得找到挣钱的路。

2006年,我(右二)再次去珠海时和朋友们的合照。

2006年,我(右二)再次去珠海时和朋友们的合照。这座靠近赌城的城市里,金钱和欲望都被放大到了极限。笑贫不笑娼的世界,没有人关心“谁更高尚”,没有人在乎抓钱的手肮不肮脏。待了两个月,我又认识一个开按摩房的福建大哥,他告诉我干按摩房来钱最快。为了尽快摆脱这潦倒的生活,我决定铤而走险,和福建大哥合伙干起了按摩房。

像我们这种混的人,为什么非要走“偏门”?因为被逼无奈!尤其因为没文化!我们脑子里只有一个念头:什么挣钱又多又快?偏门嘛!其实,偏门非常艰辛非常危险,说白了,就是在鱼龙混杂的模糊地带干违法的事。这是我和魔鬼做的第一笔交易,等我明白过来想抽身时,魔鬼是不会随便答应的。

灯红酒绿之下色情业暗潮涌动,我整天提心吊胆,黑道白道都得防。有一次,一个客人想赖账,还跟我叫嚣他“曾经拿着冲锋枪把谁突突了”,我跟他说“你有没有搞错?你以为你在演电视剧?你今天不弄死我,给我留半口气,我缓过来你就死定了!”他得知我的背后有人罩着,就乖乖回去结了账。

我通过东北哥们找来很多小姐,还是没挣到什么钱。正当我想撤出时,有一个东北姐妹跟我说“你别走,在我这待着就行了,我去哪都带着你”,我早就听说她心狠手辣,心想:我哪敢跟你!你这么狠,哪天没准儿就把我卖了!

不久,去北京一起打工的一个姐妹来珠海帮忙。按摩房实在干不下去了,我们就琢磨着回东北干夜场。我哥们说东宁压根就没夜生活,开什么夜场?干歌厅还差不多。于是,我就兑了一个歌厅。2007年,开始干歌厅。没干多久,我的姐妹因和人打架就离开了,我只好自己单干。从早忙到晚,歌厅还是没挣到什么钱,而我已经熬得只剩一副皮包骨了。

2007年,我(左一)开歌厅时和朋友一起。

2007年,我(左一)开歌厅时和朋友一起。 2008年夏天,福建大哥打来电话说“你来北京干按摩房吧”,当时歌厅生意惨淡无比,我还有什么别的选择?我做不了高尚的人,干不了正经的事。没有文化,体面的工作永远和我无缘。

为了生存下去,我只能再次铤而走险,赌王说过“中国人血液里流着的就是赌性”,此时让我金盆洗手,根本不可能。魔鬼不会轻易放过我,他逼着我做第二笔交易。就这样,在福建大哥撺掇下,我们在双桥找到了一个地方,开始仨人合伙干起了按摩房。

2008年我在北京的按摩房。

2008年我在北京的按摩房。我什么都感受过了,什么都忍受过了,什么苦都吃过了,什么都失去过了,什么都哭过了。我再也不躲避了,我再也不怕什么了。这些年,我见过太多赤脚汉、穷光蛋、可怜虫……面对庞大的世界,我和他们一样,只觉得它冷酷无情,我们像是狂风中摇曳的烛光一样,挣扎起来那么微弱,随时都能熄灭。我听说过干这行的太多人被抓,太多人没好下场。可无论是谁,伤不伤心,难不难过,都必须承认一点:我们这种人命如草芥,不管少了谁,生活都得继续。

不吃就得被吃——做牙齿总比做草料好。这里容不下半点同情和柔弱的泪水。生活已经把我逼得不像女人,像一只“咬牙切齿,茹毛饮血”的困兽。大炮顶我脑袋我也不会哆嗦。碰到上我店里胡搅蛮缠的地痞,我会自己操起大木棒子打跑他们。合伙人看到有钱进账就红了眼,变着法儿地挤兑我。我找来一票哥们,关上大铁门就暴揍他们一顿,直接让他俩滚蛋回家!按摩房变成了我自己一人单干,我决定死撑到底。

暗地里我经常哭着对干女儿说,“我特别需要一个人抱着我,我非常需要安全感,没有人保护我,我只能靠我自己。哪怕一个月只挣六百块钱,有一个很好的老公,穷也好富也好,他关心你,疼你,就是女人最大的幸福,而我没有”。

孤苦无依,最容易迷信。当时,我去河北燕郊找了算命老头。报上生辰八字后,他掐指一算,就说我是个“孤单命”。接着他又说,要想扭转我的命,就得“在名字上做做文章”。好吧,听他的!我把名字改成了唐小雁。

2009年1月,在河北燕郊算命老头那儿。

2009年1月,在河北燕郊算命老头那儿。我的命运真的会改变吗?我不知道。对我来说,人生就好比两间屋子,第一间是暗的,第二间是黑的。出路是没有的,怎样选择都没有光明。今天的我才知道,生活的真相是:我们这种人仅仅靠努力,是很难改变命运的。底层游民并不是不努力,而是因为长期贫穷,失去了摆脱贫穷的智力和判断力,这种状况不变,再努力也是白费。如能遇上引领你一段的人,借助适当的外力,你就可能脱离原有的轨道,开启另一种人生。谁会想到,在我熬不下去的时候,这个人真的出现了!

他叫徐童,当时正拿着DV在燕郊拍算命老头。我跑来算命,正巧走进了他的镜头。

我不知道他的身份,只拿他当个朋友,就想着把心里话和朋友唠唠。后来,他又来我的按摩房找我聊,还是一边聊一边拍。拍就拍吧,我对自己的身份没有什么避讳,我不偷不抢,挣的都是辛苦钱,我怕什么?

有一次,一个无赖在我店里死活不走,我找人过来收拾他时,过来的大哥带着弩就冲了进来,见到徐童,直接就把弩怼他头顶上,“妹子,是不是他?干他!”,要不是我及时拦住,差点误伤了他。一天,徐童告诉我,他要带着他的作品去参加电影节,这时我才知道他是一个纪录片导演。可当时的我也没觉得那是个多大的事,也没觉得他是个多牛的人。我朋友一大堆,过了这个村再到下个店,谁还记得谁。今天聊得好,没准儿明天就分道扬镳了。因为这份不用讨好别人的松弛感,我和他聊了很多我的过往。

2009年3月,按摩房被仇人点了炮,店里的小妹给抓了现行。干女儿扛不住电棍,当场把我给“撂了”,随后我也很快被抓。在朝阳看守所里,我突然想起徐童,好在他的电话号好记,我就托出去的姐妹捎信给他来救我。

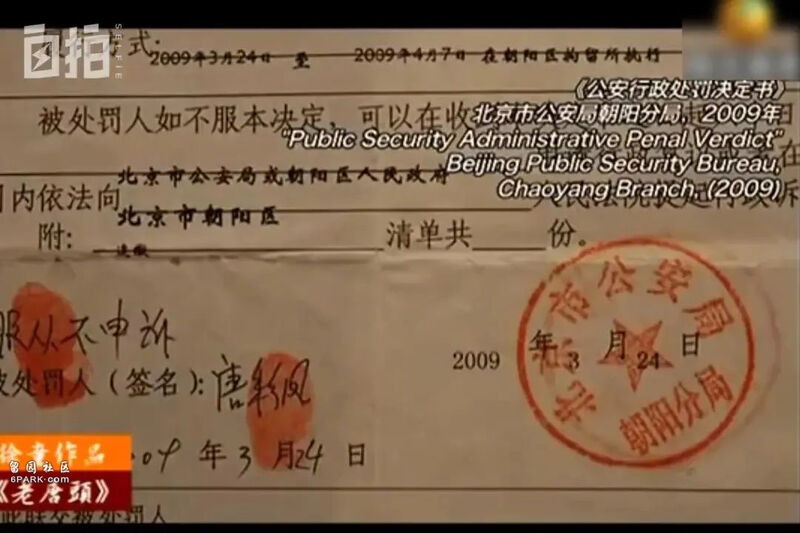

我的被拘证明。

我的被拘证明。其实我也没抱什么希望。徐童一接到电话就从云南火速飞到北京,当下抵押了自己的车子,凑足7万块钱,在我被押的第十三天把我捞了出来。我记得,那天小喇叭喊我名字的时候,我还吓得要死,结果仔细一听却是喊我“出来”。出来后,我想办法把干女儿也救了出来。我的朋友说“你真够意思,她把你整进去了,完了你还给她整出来”。干女儿的姑姑还打电话来跟我讹钱。这就是江湖险恶!恩将仇报的人有的是!可我唐小雁绝不会做这种人!见到徐童,我的第一句话就是“你让我干什么都行,你要我的命我也给”。

他当然不会要我的命,只告诉我说把我的镜头不打马赛克剪进了纪录片《算命》里。江湖上有句话“仗义每多屠狗辈,无情最是读书人”,可他不一样。我们刚认识两个月,他就出面捞我,那么讲义气,就算我心里不愿意,为了报恩,我也得答应。

这是2009年徐童在河北燕郊拍《算命》,就在当时我遇到了他。

这是2009年徐童在河北燕郊拍《算命》,就在当时我遇到了他。不久后,我就把按摩房兑了出去,2009年8月,我回到了东北老家。生活还得继续,我跟哥们开起了小煤窑。没过多久煤窑就被举报,我们把“举报人”给干了,然后躲了一阵风声。我们这帮游民都想混个人模,却始终逃不过狗命。

我心里一直惦记着我的恩人,2009年10月,我打电话邀请徐童到东北来玩,他是个爽快人,坐上火车就来了。被我接到家里后,立马像个老乡一样开始和我爸唠上了。没想到我爸浑身是戏,嬉笑怒骂,出口成章。他脑袋里装着80年的故事,一股脑儿全倒了出来。从伪满洲国讲起,絮絮叨叨地讲了自己的一辈子。徐童听得入了迷,当时就觉得这个老头儿是上帝赐给他的一个礼物,不拍都不行。

2009年冬天,我家,左一是我爸。

2009年冬天,我家,左一是我爸。我不理解,这老唐头有啥可拍的呀,千年谷子万年糠地,抓住人家没完没了地唠,跟个录音机似的,一个段子讲好几遍。可徐童要拍那就拍吧,我必须全力支持。没想到老唐头太能唠,徐童很快用完了带来的两盘带子。他赶回北京准备了一下,带着设备又开车回到东宁,那个冬天他就蹲在我老家拍摄。最后,整部片子下来,我们一大家子都出镜了。

有意思的是,我爸没拍够,还抱怨为什么拍的是他,别人却都来抢他戏。2010年春天,徐童拍完就离开了东北,躲过风声的我又和哥们一起干了一阵放贷和货车物流。我还是在我的圈子里,按照原来的轨迹,摸爬滚打地继续讨生活。

没想到,我的命运正在悄悄发生剧变。

2010年底,徐童打电话叫我一起去参加《算命》的放映会,我欢呼雀跃:“太好了!你以后是不是打算把我推成一个明星?”那是第一次和观众见面。临去前,我突然觉得片中呈现了我不堪的往事,心里开始犯怵。在那种场合,和那种身份的人交流,我肯定很紧张,肯定不会说话。可是,出于报恩心理,我还是去了。和观众交流时,我才发现有文化的人思维很特别,我那鸡飞狗跳的家庭尽是家丑,在他们眼里却是“老唐头嘴皮子耍得很可爱,老唐家一家子很有意思”,慢慢地我心里一点不紧张了。结束时,我收获了无数掌声。这掌声来得太突然,我被震撼了!

我第一次参加放映会。

我第一次参加放映会。我的生活本是一个泥塘,除了暴力就是粗言秽语,我从没被人认可过,更没尝过被人夸奖的滋味。那个瞬间,我人生中第一次体会到“尊严”是什么。这种感觉太陌生,我都来不及细细体会。接着我又去了《老唐头》的首映会,在798的尤伦斯艺术中心。当主持人说“有一个神秘人物到场”时,我又一次体会到了它——“尊严”!我发现自己再也不想失去这种感觉!我像被电击一样觉醒了!我突然明白了尊严是什么,尊严就是你走过任何地方,都被当做一个人物而不是一个东西来看待!我的生命,在这之前,只是一堆垃圾,我从没觉得需要去珍惜它,反正是混日子,是苟且偷生!自从这一刻,我突然觉得,我应该要追求点什么。我发誓我要活出个人样!

2011年,我又跟着徐童去南京出席了“第六届中国独立影像年底展”,那个场面更大,国内外的文化人聚集在一起,说白了,全场最没文化的人就是我。我得了“真实人物奖”,一上台我就说上了大实话:“感谢电影节给我颁奖,你们太有眼光了,你们这个奖颁对了!只有我们这帮人才能奉献我们的隐私,让你们这些导演拍,要不你们拍啥去?喝西北风去吧!”全场笑声不断。

从那时开始我就出名了!天哪!从前的我躲在跟狗窝一样的地方,干着一点也不光明正大的事情,一有什么风吹草动就吓得屁滚尿流,现在的我却跟着徐童参加各种电影节、放映式!去香港、荷兰、日本、韩国、美国……盛装出席,人头攒动、闪光灯不断,步入象征不俗地位的VIP区,亲眼目睹大人物……一路走来,我在想我是不是在做梦?我没想到,在镜头前贡献自己的生活,对于别人竟然有这么大的意义。这让我太有成就感了!

参加完香港国际电影节,我就开始想:接下来还得不断有东西拍才行!我主动和徐童说:“我有个四哥,我回老家找四哥混去,看看能不能再找点事干,你顺道再拍一下他”,因为我知道,在导演看来,四哥的身份更江湖更有代表性。徐童接受了我的建议,准备去东北拍《四哥》。可是,作为知识分子的徐童很难接近四哥那个圈子。熟悉地头是一回事,有关系还会和他们打交道又是另一回事,而就这是我的强项了。

这是2012年,我们在东北拍《四哥》。

这是2012年,我们在东北拍《四哥》。为了拍好《四哥》,我就带着徐童经常跟他们混在一起,他们怎么生活,我们就怎么生活。有一次,四哥拿着徐童的棉袄教手底下的小兄弟“手艺活”,他媳妇在一边说:你试试偷一下导演的兜,他号称他是搞艺术的,让他瞅瞅你这一行也是搞艺术的!结果四哥说“我早就得手了”。显然,此时的四哥对导演已经完全放下了戒心。有一次他的一帮哥们喊他出去喝酒,他说:“我这有拍摄的,你要是不让他们拍,我就不去”,那帮人就说:“来吧来吧,可以拍!”,结果他就带着我和导演一块去,跟他们一起“混真正的社会”。

2013年,徐童去内蒙拍《挖眼睛》,要拍的人物也是道上混的。徐童觉得我是刀尖上趟过的人,搞定一个阴晴不定的江湖艺人是我最擅长最熟悉的事,于是我被他邀请去当了制片人。

我们想挖掘二后生被挖眼睛的来龙去脉,可是一开始,他们很谨慎,不让我们拍,对我们很有敌意。这时,我就得哈着人家。打溜须也是有技巧的,只能让人家潜移默化地接受,不能明说。因为他是盲人,我就让他摸我们的摄像机,告诉他我们不是坏人,我们在做的不是坏事。

2013年,我在二后生家里。

2013年,我在二后生家里。最难的是,谁也听不懂他们的商都方言,待了差不多四天左右我才听懂了一点点。我开始试着和他们交流。我发现二后生抽中华烟,我就带了两条中华烟去看他,还买礼物送他媳妇。慢慢地我能接近他了,他也一点点开始接受了我。他爱跟我逗,愿意给我讲他的故事,他觉得我和他们是一伙的,一个战壕里的战友。到后来就真的混成了自己人,走到哪他都叫我“情人儿”,最后他总算同意带我们去他家拍摄。也许我入戏太深,“老拿自己不当外人”,经常跑进镜头里,和人物整到一块去,徐童总是要在镜头后面喊“穿帮啦,穿帮啦”。

我在江湖混这么多年,已经能做到“见什么人说什么话,收放自如”。上《锵锵三人行》时,窦文涛见到我时的原话是“老实说,我有点肝儿颤”,我说“我也不是老虎,有什么可怕的?”后来我想,可能人家觉得我是“道上混的”,一准儿是个狠角色。其实,混的人也没那么可怕,不都是被生活所迫吗?没有一个好的职业,你的人生就会走下坡路,你接触的只能是偷摸打砸抢的人。

我在《锵锵三人行》。

我在《锵锵三人行》。 进入了艺术家、文化人的圈子,我要学习很多东西,比如谨慎,比如分寸感。平时“出口成脏”的我,在录制《锵锵三人行》时,整集节目没说一句脏话。后来,窦文涛夸我“很聪明,有很强的控制力”,徐童导演也说“足见唐小雁的尊严感和克制力”。

但是,我有时也的确得刻意控制自己一下。记得去日本参加电影节的时,下飞机后,当地负责接机的女孩来晚了,让我们等了很久。她一到机场,就点头哈腰不断地道歉,当时的我爆脾气就上来了,心里气得要命,可我告诉自己千万得忍着,不能像以前一样动不动就爆粗口。后来那个女孩和我熟了,一个劲跟我说“小雁姐,我看过《算命》,知道你打人特别厉害,我来晚了把我给吓得,真怕你打我呀!”

光有野心,没有能力也不行,我不想再混日子,总是寻找更多的学习机会,没有机会也想办法创造机会。《老唐头》以后,我一直在参与徐童的纪录片拍摄。而真正开始跟着徐童一起拍片子,是在2014年拍《赤脚医生》时。那时,我开始主动拿机器拍了。

2015年,我三哥出事了,《赤脚医生》没拍完,我就要回东北,徐童说《老唐头》里有三哥出镜,你再接着拍个小片吧。他就给我拿了一个佳能小摄像机。就这样有了《两把铁锹》,我那沉迷于文学而郁郁不得志的三哥成了片中主角。当时的三分之一镜头都是我拍的,因为不会手动曝光,很多画面都得靠后期调色,这时我知道自己技术真的不行,还得使劲学。

这是2013年《两把铁锹》片尾字幕,上面有我的名字。

这是2013年《两把铁锹》片尾字幕,上面有我的名字。我总是随时观察周边的动静,随时准备开机抢镜头。有一天,我和我爸在家唠嗑时,突然我爸闭上眼睛就要晕倒,我去抢救我爸的瞬间还不忘让我侄子赶紧开机拍。后来导演夸我“有灵性”,其实跟导演混这么多年,这种反应已经是本能,这点超强敏感都没有那不等于白混了?

现在我已经走过了好几个国家,参加了好几十个电影节,我看到了外国什么样,也看到了上层知识分子是怎么喝咖啡、怎么聊电影、怎么发奖和怎么装的。在朋友眼里,我走进了上层社会,成了名人,他们都说,“你命真好啊,现在都混成这样了,能出国到处走”。人生真的像场戏,昨天还一起胡作非为,今天就迎来了截然不同的命运。说实话,我和原来的朋友已经没有共同语言了。人的命运是靠自己把握的,遇到了一个引领我帮助我的人,如果我没把握住机会,即使遇到的是伯乐,自己不努力,也是白搭。

2016年,我在美国,是作为导演助理去的。

2016年,我在美国,是作为导演助理去的。在拍《老唐头》时,徐童曾夸我拍的剧照好,有天赋。可是那点天赋算什么?如果不加上能吃苦,多思考,一不小心,机会就溜跑了,我还是会滑回原来的老路。反思从前,我们这些人痛恨社会不均,咒骂命运不济,但又梦想一夜暴富,不择手段。我们标榜江湖义气、四海为家,却又拉帮结伙内斗不止,我们反感管制,却又崇尚暴力权威。其实,我们有很大局限性,所以才挣脱不了命运的枷锁。每次碰到好奇心满满的大学生说“羡慕、崇拜”我时,我都会劝他们有文化得好好地生活,有的经历看看就好,别好奇瞎折腾,等你真遇上后悔都来不及。

面对眼前从天而降的机会,我不敢再有一丝懈怠。我随时随地都在跟徐童导演学拍摄,有人说“雁,你被徐童给毒害了,一聊天就是聊镜头”,即便是这样,我还是不满意自己的技术。也许我用力过猛,在实际拍摄中,连徐童也感到自己成了我的“工具”,很多时候,我会主动提出我的想法,传达我自己的东西,控制节奏,主导故事的走向。我们早已经不是导演和片中人物的关系,而是在共同创造一个作品。从镜头里走出来的我现在要把镜头对准别人。我重新找到了自己的价值所在。

从农村到城市,从中国到世界……人类生活极其相似。就算文化、饮食、传统如何不同,人总得面对一些相同的问题,谁都会有生老病死,谁也都有父母妻儿,人都要面对同样的时间,体会同样的生命感受。这让我更加尊重自己的个人经验,哪怕是曾经的不光彩。上天给予我的苦难让我与众不同。

我很多事都想明白了,看开了,我渐渐懂得:人活一口气,除了吃饱穿暖,还有更有意义的事做。我老爸已经90岁了,我不再怨恨他,选择了原谅。现在的他在养老院里过得挺开心,前几天我想问他走后想不想捐献器官,他同意了!一辈子过得辛苦,最后还能感恩社会,做个好人,难得。我得向他学习!

一个人要活得有意思,不仅是吃好的和穿好的,还应该追求一些他现在也不能全部说清楚的东西。我很喜欢拍纪录片,我想用镜头去讲述那些沉寂在底层的人群。他们的悲剧是:他们的成就不值一提,他们的人生无人关注,他们的存在无足轻重。我是从他们当中走出来的人,我想为他们发声,我想去维护他们那点微不足道的尊严。

我经常扛着机器四处跑,还是像个流浪的人,不同以往的是,我现在有了方向感。我曾经逃离过家乡,漂泊在外,只要能糊口的事我都去做,因为活下去最重要。我也曾经带着失意和宿命回到家乡,面对没法改变的贫穷,无所适从。我曾被排斥在社会之外,行走江湖觅食谋生,苦于找不到归宿。

在日本,曾有一个观众抱着我哭,用半生不熟的汉语跟我说:“每当我遇到困难的时候,一想起你在那么艰苦的条件下还在勇敢地活着,我身上就充满了能量”,他们并没因为我的过往鄙夷我,反而敬佩我,这给了我很大的勇气。你战胜苦难,它就是你的财富,苦难战胜你,它就是你的屈辱。我从未像现在这样对自己的职业感到骄傲,我怀着前所未有的信心,我会比从前任何时候更加刻苦。