电影还未结束,一批观众默然离场,豆瓣上随后出现不少“一星”差评…

有中国观众怒骂:如果让外国人以为,我们的生活真是这样,那可就完了!

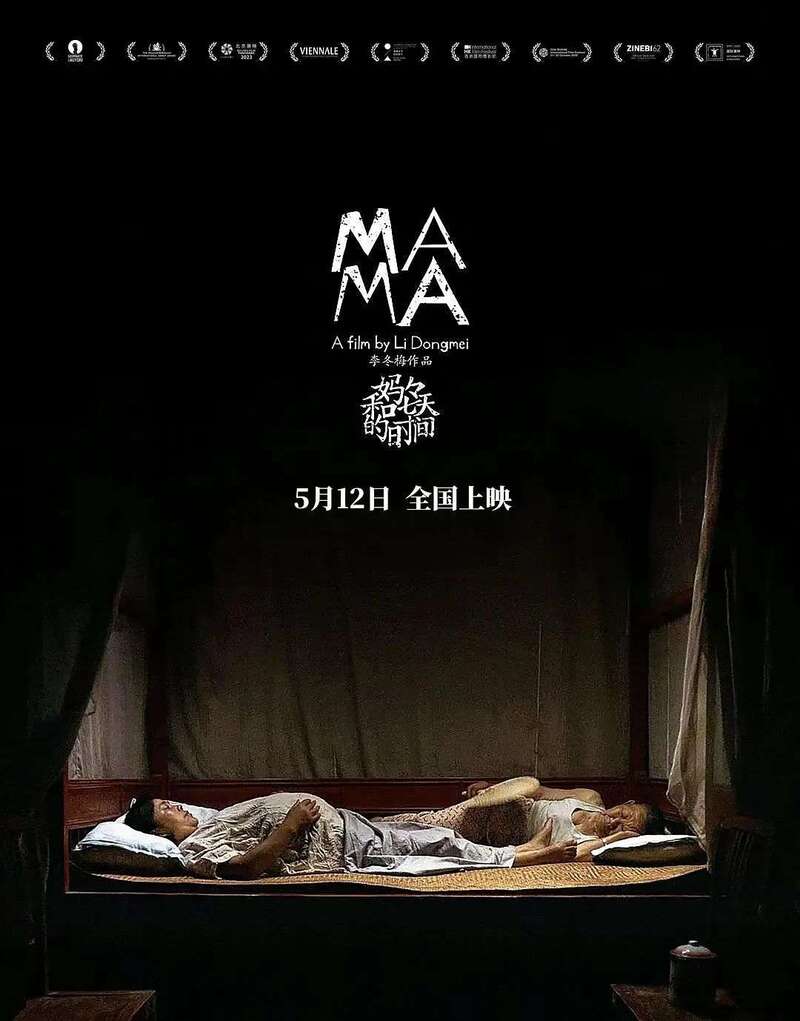

今年母亲节,这部电影在内地上映,票房惨淡,排片几乎空白…

前几天,乌鸦看完电影,只想告诉大家:

外国人怎么想不重要,重要的是,我们自己,要知道这些故事。

《妈妈和七天的时间》

上世纪九十年代,湖南益阳农村。

12岁的小咸,有三个妹妹。

36岁,已经生了四个女儿的妈妈,最近又怀孕了。

平日里,爸爸在东莞务工,小咸和妹妹生活在爷爷奶奶家。

而妈妈,可能是怕被发现,可能是安胎考虑,最近都在娘家居住。

爸爸总是时不时会回家,然后外出谋生;

不久后,妈妈的肚子,就会隆起…

作为长女的小咸,承担了父母的部分职责。

她会带着三妹,偶尔去看看妈妈,和妈妈吃顿饭,再跨过小山头,回到爷爷奶奶的家。

每当要回家,脚有浮肿的妈妈,仍然会坚持把姐妹俩送到稍远的门口,目送孩子离开。

上初中的小咸,逐渐发现,有些事,似乎不该这么发生,但它却是事实。

比如,四妹妹一出生,大人看了一眼,就被送走了;

比如,自己要带着三妹上学;

比如,看到妈妈回娘家住,舅妈总是一言不发,黑脸走开,在电话里对舅舅大呼小叫;

比如,放学时,邻居的年轻女人,出现在白布蒙头的尸体担架上;

比如,妈妈那从未瘪过的肚子…

成人世界里持续制造着生命,对孩子来说,只是不变的降临,被动的接收,麻木的探视…

孩子的世界很窄,只留得下一点期待:希望妈妈这胎是儿子,快点回家,快点团聚。

但命运的齿轮,却突然断裂:

这天深夜,在家中分娩的妈妈,遭遇难产…

国产电影《妈妈和七天的时间》,2024年5月8日,母亲节当天登陆全国艺联院线。

早在2020年,影片就在柏林电影节、香港国际电影节上放映,并获得几项提名,更在平遥电影展上收获费穆荣誉最佳影片奖。

然而,上映九天后,电影票房不到20万…

尽管只是艺联专场,但作为一部院线电影,这样的结果,未免过于惨淡…

老粉丝都知道,乌鸦曾经为不少国产艺术电影发声…

因为我知道,在商业电影的资本大手之下,在受众群体稀少、市场不愿倾斜资源的现实下,创作者仍愿意去做这样的尝试,本身就值得关注和敬佩…

客观地说,《妈妈和七天的时间》本身的确有一些不足。

比如,大段“无用”的长镜头。

乌鸦曾经推荐过的《心房客》《一一》《枯叶》,还有前阵子上映的《乘船而去》…都运用了类似的拍摄手法。

通俗来说,长镜头的作用,就是在看似凝滞和冷峻的画面中,可以感受到情绪的流动性。

或孤独、或讽刺、或控诉、或悲伤…

于普通观众而言,并不难感受到导演利用长镜头,想表达的,直白又克制的情绪。

但本片中对长镜头的使用,似乎并不必要:

孩子上学、家人吃饭、村镇集市和房屋、树林等等的实拍画面,看不出导演的用意,也对故事没啥帮助…

在两个小时的片长里,导演全程采取了固定机位的长镜头拍摄,主要在母亲的婆家和娘家、孩子的学校、大片的山林和村间小路。

大段的吃饭、睡觉、发呆的生活场景,能明显看出,借鉴了小津安二郎和阿克曼的风格…

小津安二郎《东京物语》

香特尔·阿克曼《让娜·迪尔曼》

但放在更加喧闹、乡土和人际关系更加密切的中国农村,反而显得不太真实,甚至隔了一层面纱…

片中的演员全是素人。

但导演的运气显然不太好,除了主角母亲的扮演者程术琼、几个小演员在演技合格线,其他的素人,却是肉眼可见的拘谨和出戏…

尽管有些技巧上的不足和缺点,我仍然推荐大家前往电影院,观看这部电影。

因为,我们难得在国产电影中,看到一位农村女性,遥远而真实的故事。

更借由她的故事,看到广大农村女性,具体而普遍的悲剧。

电影以导演李冬梅母亲的真实经历改编。

李冬梅12岁时,母亲连生四胎女儿后,又怀上了第五胎。

生育第五胎时,因为难产撒手人寰,年仅36岁。

故事发生在湖南农村,导演选取了妈妈去世前的七天时间,展现了这位农村妇女,以及她的几个女儿,在不幸发生前的生活。

导演说:这是一部,献给妈妈的电影。

李冬梅仍然记得,三十多年前,噩耗传来那一天:

有一天,课上到一半,她被老师叫出教室,得知她妈妈生下了五妹,随即因为难产去世…

幺舅来接她回奶奶家,路上,她和三妹坐在幺舅的三轮车后厢,车子颠簸地开过山路和田埂…

这个画面,印刻在李冬梅的脑海里,几十年来,越发清晰…

2018年,为了纪念母亲,她着手写出电影剧本;

创作期间,几度失声痛哭…

导演用了两个小时,浓缩和建构出片中的七天时间,目睹了一个农村女人,为了生育,走向死亡的过程…

这是一个女人,不断重复上演的,西西弗斯式的生育噩梦。

全片没有设置任何冲突和矛盾,连台词和对白都只有寥寥几句…

但周围人的反应和存在,已经足够说明和预示,妈妈的处境和结局:

家里的四个女儿,每个年龄相差不到三岁;

也就是说,十年间,妈妈一直在承受高强度、高频率的妊娠压力,分娩危险;

孕晚期,已经行动不便的妈妈,仍然要做家务;

因为无力抚养几个孩子,爷爷奶奶想把孩子送给舅舅,但舅妈极力反对,对妈妈冷嘲热讽;

爸爸不断做噩梦:房子被黑布罩着,漆黑一片,但火又烧起了房子;

妈妈看着因病去世的邻居出殡,喃喃自语:那么年轻就走了啊…

虽然生育的风险和压力,都由妈妈一人承担…

但是否愿意怀孕、对健康的基本考虑,甚至对孩子的去留,全然不由妈妈作主…

看似平静的日常中,母亲总是在沉默中应对和度过…

存在于她身体里的生命,带来的似乎并不是希望,而是未知的绝望…

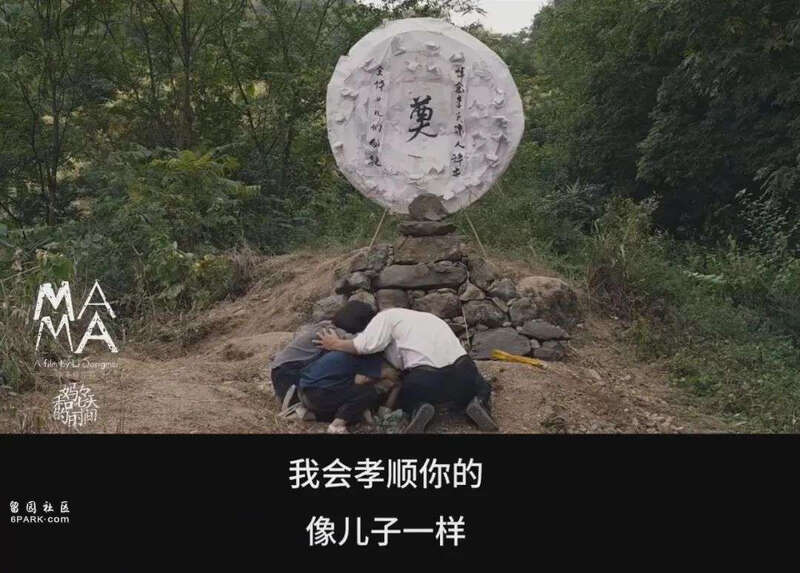

电影中有一幕,让人五味杂陈:

在母亲的坟前,父亲和几个孩子,抱头痛哭…

大女儿哭着说:爸爸,我会孝顺你的,就像儿子一样…

她明白,妈妈之所以一直怀孕,是因为,想生个儿子。

孩子用最本真的话语,无意戳穿了真相:

由重男轻女的观念,对妇女的生育压迫,导致了悲剧的发生。

导演在采访中回忆:印象里,妈妈是个沉默内向的人,但却总对我说,我们家没有儿子,所以你们要争气,不然一定会被欺负…

西安交通大学人口与发展研究所李树茁团队在其调研报告中推算,从1980年到2010年,中国出生的男性为2.9亿,女性为2.54亿,男性比女性多出大约3600万…

团队研究后发现:如果没有人为性别选择的干预,女婴存活率本应高于男婴。

但据1995年的一项研究显示,中国1~4岁年龄段的女性死亡率要比男性死亡率高出10%…

计划生育实施初期,在观念落后的农村地区,常常出现溺毙女婴的情况;

有孕期已经五六个月的孕妇,得知怀的是女婴,冒着生命危险,也要强行流产…

除了触目惊心的女婴死亡数字,因为要“追男宝”而被迫或主动流产而导致死亡的妇女数据统计,却注定是一个,永远的谜…

然而,这种轮番上演的悲剧,有迹可循。

在经济和观念落后的地区,男性这一身份,不仅仅是劳动力的象征和保证,更是资源的直接体现:宅基地的分配、田地的补偿…

甚至是宗族社会里,在现代法律难以触及的角落,应对纷争时,最原始的武器…

这种结构性的生存困境,给每个底层男性分发了繁衍任务,再把这种压力,转嫁给底层农村女性…

在绝大部分的农村女性群体之中,生育,和自身的处境和命运,紧紧捆绑,成为食物链中,被压迫和剥削得最干净的一环…

在这些农村女性的故事中,从来没有生与不生的选项;

只有生或死,两条路…

最后,再为电影说两句。

这部电影,或许有着一些技法上的不成熟…

但借着导演母亲的经历,可以让人们知道,像这样的故事,从来不是个例…

除了遗忘和否认,或许,看见和承认,也可以是一种选择。