有一种女性正在成为互联网围观的对象。

她们大多来自农村,生育了一个以上的孩子,唯一的日常是照顾全家人的生活,有一个自动隐形的老公。

她们的年纪并不大,有人是99年的,最大的也不过是85后。她们来自不发达地区,比如大西北和云贵高原。

在智能手机普及的当下,她们将自己的生活日常记录下来,发在抖音快手上,被网友称作“苦瓜大队”。有人用她们的生活警示女孩不要恋爱脑,也有人劝她们离开有毒的婚姻和家庭。

一开始人们只是看乐子。但看到最后,你会发现,这些“乐子”都是由苦难拼凑而成。

在年轻人之间有这样一句流行语:对一个人最恶毒的诅咒,就是让他下辈子做小英家的牛。

小英是谁?

她可能是目前抖音上最火的农村女性,有201万粉丝。

她的日常生活由固定的几件事组成:打扫一个永远打扫不干净的家,喂几头永远骨瘦如柴的黄牛,拉扯两个面黄肌瘦的女儿,以及照顾一个常年“坐月子”的废物丈夫。

根据小英直播中的只言片语,可以得知她96年出生,云南彝族人,17岁的时候恋爱脑,嫁给了现在的丈夫王拾富。她的丈夫有一个更著名的名字,叫做“上拉如”,在云南方言里,这是美男子的意思。然而现实就像一个玩笑。丈夫上拉如不仅不是美男,还是一个成日酗酒、不修边幅、面相不佳的普通男人。

小英500多个视频作品,如果从头刷完,你会发现她的生活就像是一部有配音的卓别林黑色喜剧。

她的动作带着未经思考的原始,时而还会出现一些滑稽俏皮的彩蛋。

每个视频的开头,小英都会说一声“么噶(mei ga)”,这是云南方言里是一种语气助词。接下来她会像念流水账一样,叙述视频画面里的内容,无非就是今天又干了什么农活,做了什么饭。

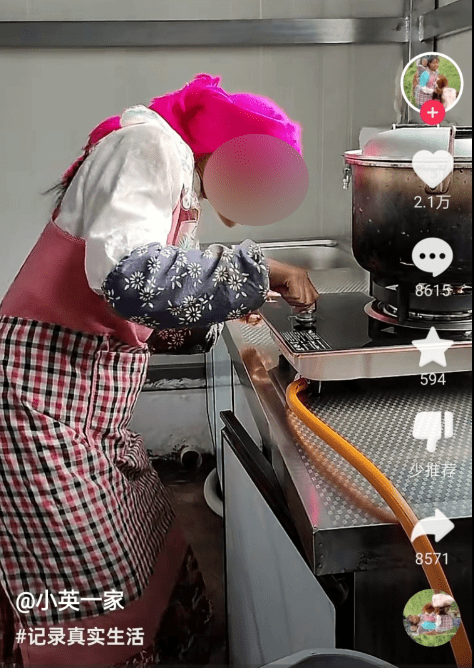

不知道是技术不熟练的原因,还是小英根本不在乎,她的每一个视频的音画都不同步。配音还在山里摘土豆,画面已经在锅里炒土豆丝了;配音还在解冻鱼,画面里鱼已经在锅里烧着了。

著名画面:小英打碟

她的口音是纯正的云南普通话,每一个字的发音都出乎意料。比如把“去”念做“克”,把“洋芋”念做“牙龈”,把“梳头”念做“疏通”。

点睛之笔就是画外音的配乐。要么是天气预报的bgm,要么是下课铃的bgm《回家》,有一种诡异又别扭的黑色幽默。

但恰恰因为这种粗制滥造的观感,让她的评论区变成了大学生们的乐园。网友们一开始还会“劝逃”,发现劝不动之后,便开始调侃她,把她制造成热梗。

有人在王者荣耀里也要玩“小英”梗,有的大学校园里,甚至还有印着小英表情包的传单。

在小英身上,有一种“拼尽全力却一切白费”的荒诞感。

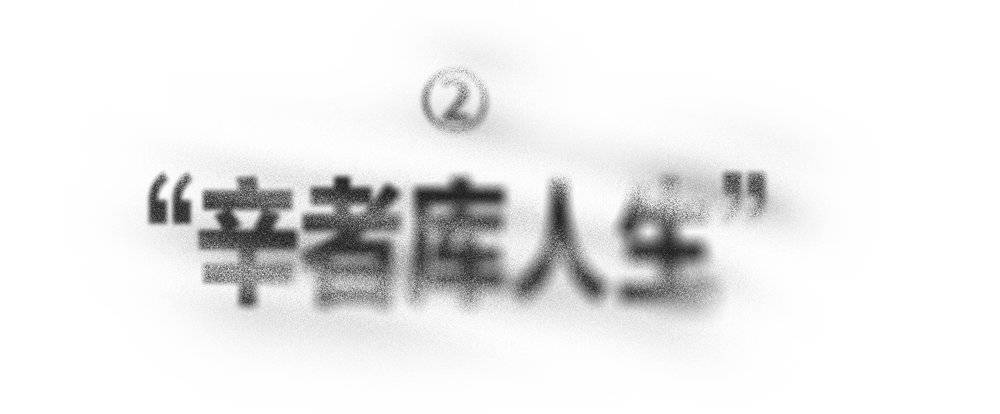

垃圾就像每天会自动刷新的复活点。小英每天都在弯着腰打扫房间,但是到了第二天,新的脏房间自动出现。就像鸡吃不完的米,狗舔不完的面,小英永远困在打扫垃圾的绝望循环里。

小英很爱干净,但不知道哪个环节出了问题;小英很勤快,每天把家里收拾得乱七八糟的。

网友总结过,小英家里最累的就是三件东西:洗衣机、油污净和小英本人。

年迈的双筒洗衣机永远在吭哧吭哧地工作,家里有洗不完的床单被罩,但洗来洗去,总是黑乎乎的洗不干净;一瓶油污净能被小英拿来喷一切东西,但擦来擦去,家里仍然是油腻腻的;屋子里的水泥地上永远是泥土和垃圾,用湿湿的拖把清理,结果变成了清水和稀泥。

第一次看,你会从她身上看到乡村之苦;第二次看,你会被小英的笨拙和无厘头逗笑;看得越来越多,你会发现小英的生活太抽象了,让人笑过之后,又有苦从中来。

小英对两个女儿很好,几乎每天都要下厨做饭。

可惜,她的烹饪技术堪称诡谲,经常做出常人无法理解的烹饪动作。

她用洗衣粉刷腊排骨,刷下来的污水直接喂给牛;活鱼不刮鳞不去内脏直接下锅;爆炒老鼠啃过的猪肝;每一次水煮生菜,里面都要放好几块生姜;甚至眼尖的网友,在小英切腊肉的时候都看到了正在蠕动的虫子。

小英的两个孩子是世界上最不挑食的孩子。在小英的喂养下,常年面黄肌瘦,营养不良。

小英家的牛是最惨的。

小英每天都准时喂牛,甚至要喂好几顿,但是老牛眼看着越喂越瘦,只剩一副骨架子,你能从牛的脸上看出生无可恋的面部表情。网友看不下去了,甚至想让动物保护组织去解救小英家的牛。

饿又饿不死,吃又吃不饱——这才是真正的酷刑。已经瘦出直角肩的牛,每天一睁眼,估计想的都是“我怎么还没死”。

小英喂牛不喂新鲜的草料,只喂一些杂糠和玉米面做成的糊。急得来自五湖四海IP的网友纷纷支招:我家养牛,我教你用按这个方法养,牛一定能肥起来。

最惨的是,牛圈里的牛粪足足有半米高,小英还会把牛粪踩实。她这么做,是因为她觉得有牛粪铺在地上,牛睡觉更暖和。急得五湖四海的网友又教她:“牛粪必须每天都铲干净,哪个动物愿意睡在自己的排泄物上?”

不敢想象,这样一个家,如果交到东北雨姐手里,能被收拾得多立正。

在啼笑皆非的视频背后,人们不忍心指责小英干不好家务和农活。

在视频里,她很少有坐下来休息的时候。她能背起比自己身体大几倍的秸秆和干草,能铲一整个牛圈的牛粪,能在山上摘土豆的时候,常年把孩子绑在背上。有一次她称体重,秤上显示的数字是36.8公斤,网友评价,这个数字只有体温计上才有。

那么她的丈夫去哪了?

上拉如有一件衣服,上面写的是“高价回收妹子”这样的低级黄色玩笑。

他整日都在“坐月子”,还原了一个纯正的中国懒汉形象,在家里一根手指都不抬,抱着手机打游戏,风雨不动安如山。哪怕偶尔出现在农田里,也是看着小英背起背篓,自己两手空空。

云南当地的网友,经常在街上目击上拉如在饭馆里大吃大喝,啤酒不离手。反观小英母女三人,饭桌上的几盘菜稀稀落落,整日面黄肌瘦。

人们希望小英挣钱,希望她能逃离这个家庭;人们也不希望小英挣钱,害怕上拉如抢走她的收入。但小英的回复让人更哭笑不得:如果上拉如在外面养小三,那就叫回来,和她一起做家务。

图左:两手空空的上拉如

图右:小英做农活受伤的手

人民群众厌恨上拉如恨到什么地步?

上拉如终日喝酒,终于把自己喝成了胰腺炎,躺在病床上疼痛难忍,大伙儿看了喜笑颜开,小嘴像抹了蜜一样——

“这个病有痊愈的风险吗?”“希望胰腺炎能早日战胜上拉如”。

有人劝广告商家这两个月别给小英寄东西,让她没钱给上拉如治病。甚至有人想转账给云南本地的网友,让人帮自己去医院扇上拉如一个大逼斗。上拉如的病床,变成了云南网友们的打卡点。

当然,恶意不是无缘无故产生的。曾经小英做农活手臂受伤,一个人去医院治病,只有一只胳膊能用,还得看着孩子;现在上拉如住院,小英又要带孩子,又要“照顾孙子”。不到80斤的小英,只剩轻飘飘的一把骨头。

或许只有上拉如不在了,小英的生活才会有新的可能。

如果说爱人如浇花,那么上拉如就是一瓶绝命百草枯。

小英嫁给上拉如之前,其实是一个很漂亮的彝族女孩。17岁的时候恋爱脑,她选择了嫁给上拉如;如今28岁了,她在直播间里说,两个孩子困住了她,她已经没办法离开这个家了。

她甚至自编自唱了一段民谣:

“当初上拉如把我追,说过不让我干活,说这辈子要养我,现在天天干也干不完。”

苦难的生活没有改变小英,她本质上仍然是善良的。

有粉丝找到农村去帮她干活,她都会做一桌子饭菜招待。虽然不好吃,但这是她能拿出来的一片心意。还有网友想让最近很火的“爆改化妆师兔子”去给小英“爆改”,她也拒绝了,因为她觉得这一趟路途遥远,也不能给对方带来什么实际的好处。

网友劝她的话,其实她都听进去了。

她拆掉了老房子的石棉瓦。学着铲牛粪,重新给牛拌饲料,给牛喂红糖水喝。给大女儿收拾的房间,是整个家里最干净的地方。她总是给两个女儿买新裙子和新头花,甚至还给孩子们买了一套全新的上床下桌,这是多少小孩梦寐以求的礼物。

当她坐在课桌上的时候,忍不住让人恍惚:如果当时坐在课桌上的人是小英自己,或许她现在就不会过这样的日子了。

她没上过什么学,也没去过外面的世界。她在没有经历任何人生指导的情况下进入了一段婚姻。甚至在辅导大女儿做作业的时候,所有的拼音她几乎都读错了。

网友们恨铁不成钢,劝她离开大山,劝她带着两个女儿去县城读书。

但是有些境况并非是大城市的你我想象得那么简单。除了拍视频,小英或许连一个谋生的技能都没有。

她乐观,同时还有些清醒的疯癫。

有一次,网友在直播间里问她结婚的好处是什么。她笑得苦涩,回答:“结婚的好处只有幸福的人才知道。”

还有一次,她喝多了甜米酒,直接四脚朝天睡倒在田地里。这一幕也成为小英的名场面,许多人甚至拿这张图做了表情包。

在逃不出去的深山里,这个年轻女孩只能继续拍视频,至少这是最快改善生活的方法。

现在的小英仍然保持着爱美的习惯,是一个热爱生活的人。她在贫苦中的乐观有一种残酷的观感。

在地里搬庄稼的时候,她会特地停下来对着镜头比耶;家里安装了全新的镜子,她会对着镜子里的自己笑着转圈圈。

除了流水账的vlog,小英也会拍一些自己化上妆、穿着裙子、捧着鲜花跳舞的视频。身后是云南的高山和阳光,这里是城市中产最向往的地方,也是困住小英28年的地方。

虽然高原的紫外线晒黑了她,脸上也因为干农活长满了皱纹,但是依然能看出来小英是一个五官很漂亮的女孩。

这个时候大家才反应过来,小英不过20多岁。

另一个97年的女孩叫做大如,在甘肃的某一个乡村生活,网友戏称她过的是“辛者库人生” (辛者库:清宫剧里有罪奴才服苦役的地方)。

她的生活vlog和小英相似,生了三个孩子,是全职主妇。但和小英不同的是,她所在的家庭里,有严格的规矩和教条,需要伺候公公婆婆。

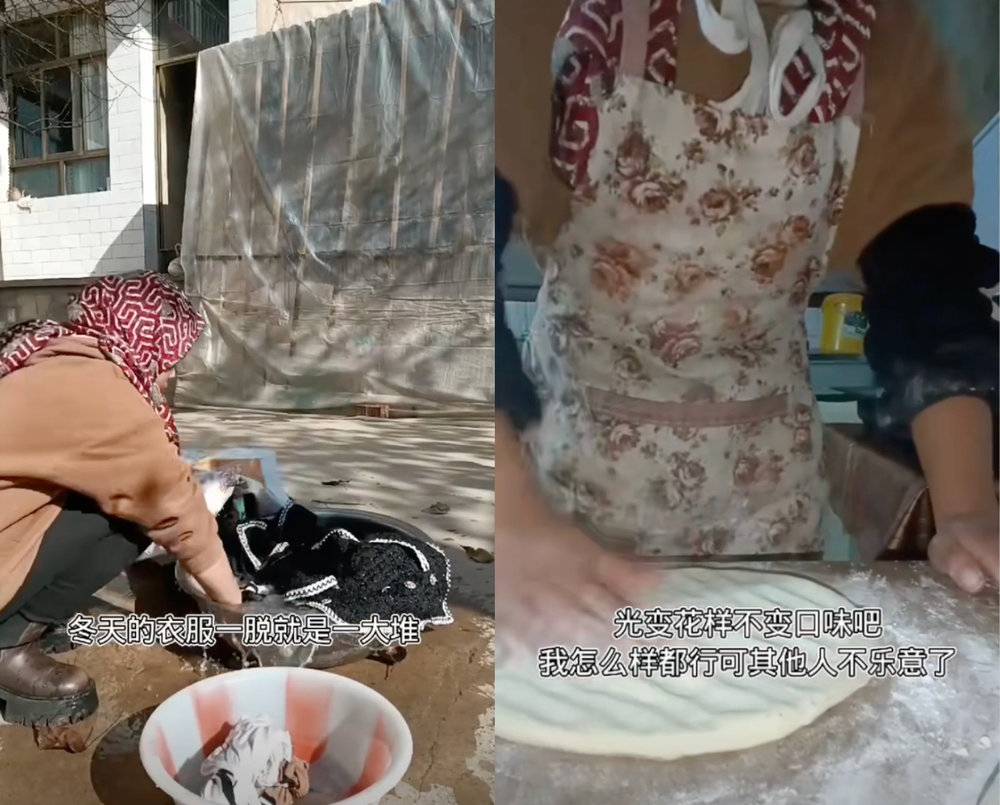

每天早上四点,西北的天空还是一片萧杀漆黑的时候,大如已经起床了。

“只要一睁开眼睛,就有看不见数不清的事情等着我”——这是她其中一期视频的开场白。

她先给炉子里加上新的炭块,然后戴好头巾,穿好羽绒服,在夜色中打扫院子里的落叶,再把落叶填到炕洞里燃烧。

回到屋内,大如开始为全家人做早饭。公公婆婆要求吃每天现烙的馍馍和饼,所以她每天早起就要开始和面、烙饼、熬粥、炒菜,一步都不能出岔子——如果早饭吃迟了,“公公就会生气”。如果早饭的馍馍不变花样,婆家一样会不高兴。

大如和孩子们住在一间单独的屋子里,这里同时也是厨房。凌晨四点,她在炕头上和面擀面,然后就着炭炉子炒菜。而她的公公婆婆,睡在另一间条件好很多、宽敞明亮的主屋里。每日三餐,大如都要在自己的屋子里做好,端到公婆的屋子里去,然后再回到厨房里和孩子们吃饭。

左:公婆的房间

右:大如和孩子的房间

除了做饭、洗衣服、打扫卫生,大如还要去山坡上用背篓装落叶回来填炕洞,然后赶在公公做完礼拜回家之前做好午饭。视频被她倍速加快,只显示了短短的几秒钟,实际上她干了几个小时才把落叶扫到一起。

和小英家的洗衣机一样,大如家也用的是吭哧吭哧的双筒洗衣机。一拨一拨的衣服泡水、洗涤、甩干、晾晒——不断重复这些动作,大如从中午一直洗到了天黑,中间还要抽空给公公做一顿午饭。

西北的日头和天空都是苍白的,周围是干枯的枯黄,女孩站在其中,也毫无生机。

回娘家的时候,大如通常都是笑着的,她是最小的女儿,上面有哥哥嫂子姐姐照顾她,还能和爸妈撒娇。但到了婆家,大如只有和孩子在一起的时候是笑着的,其他的时候她只是在干活。结婚之前,她也不会做饭,学做饭的过程中没少挨婆家人的骂。

网友一开始也在评论区为她鸣不平,还有人劝她逃出去靠烙饼的手艺生活。后来大家看倦了,便开始留言这叫做“嫁XX男人,享辛者库人生”“你嫁进来之前,难道他们家人都不吃饭吗?”

但她自己却很少抱怨,因为在这里,所有的儿媳妇都过着相似的生活。

她在视频里说“其实幸福与不幸福,取决于你遇见的谁,只要你找的那个人足够爱你,他的心中有你,就会给你足够的偏爱和例外。”

很明显,大如没有享受到这份偏爱和例外。

她在视频里讲述,自己和丈夫只见过一面就结婚了,双方完全不了解。如今结婚几年了,他们对对方的喜恶仍然一片空白,像是同一屋檐下的陌生人,“因为根本没有时间坐在一起相互了解。”

即便如此,他们还是生了两个孩子。

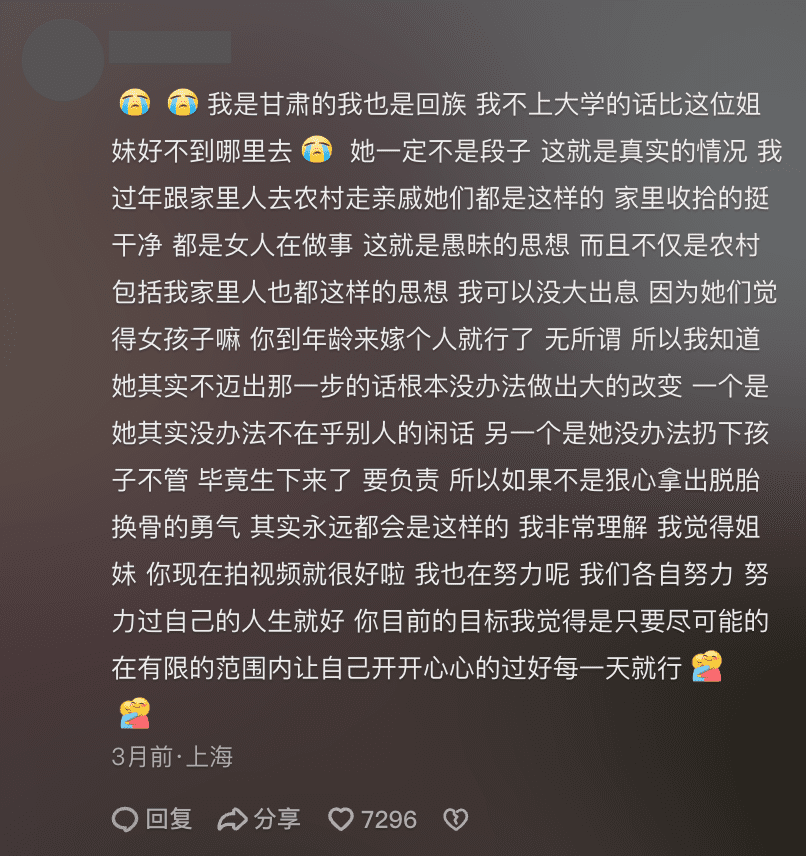

评论区的甘肃网友现身说法,在一些规矩严格的地区,年轻人都是在父母的要求下如此结合。

最恐怖的不是大如的生活,而是她的两个女儿或许会重蹈她的覆辙,一代一代重复下去,看不到早上的太阳。

在两个月前,我尝试联系大如,希望能去她的家里看看,但她连续两次都拒绝了我。

第一次她害怕公公婆婆知道了会生气。她说:“我拍视频没让公婆知道,我公公脾气很暴躁,说翻脸就翻脸,他认为拍视频是件很丢脸的事,很反对。”

第二次,她害怕自己的身份会引起争议:“我怕我的故事会被别人利用,用来攻击我们。我就怕我这样的生活不多见,很多人都不理解,认为可能就是一种特定的束缚。”

不少网友发现,和语无伦次的小英比起来,大如的普通话更流利,文字水平更好,甚至视频的分镜剪得也不错。很快,她就接到了一些国产护肤品和小家电的商单合作。

或许是因为带货挣了钱的原因,大如的家庭地位也出现了些许好转,她获得了在这方院子里的微小自由。在最近两个月的视频里,甚至能看到大如隐身的丈夫出现了,他偶尔也会帮大如干一些繁重的农活。

在她最火的一条视频下面,她写的文案是这样的:

“书包很重,但和你的未来相比轻如鸿毛,学习和生活的苦总要吃一样。”

短视频时代,让这些原本一辈子困在深山和窑洞里的女性,终于撕破了一个微小的口子。

她们得以看到外面的世界,外面的世界得以看见她们。

然而,城市里的幸存者们,却用轻飘飘的一句“你的认知配得上你的苦难”盖在了她们的头顶。

你为什么不反抗?

你为什么不离婚?

你为什么不逃跑?

你为什么不好好念书?

......

鲁迅已经给出过答案了。娜拉出走之后,不是堕落,就是回来。因为她们需要钱,需要能负担得起供养2-3个孩子的经济条件。在没有接受过高等教育的情况下,她们能在当下社会找到一份供养孩子的工作吗?

人生最苦痛的是梦醒了无路可以走。做梦的人是幸福的;倘没有看出可走的路,最要紧的是不要去惊醒他。

然而娜拉既然醒了,是很不容易回到梦境的,因此只得走;可是走了以后,有时却也免不掉堕落或回来。否则,就得问:她除了觉醒的心以外,还带了什么去?倘只有一条像诸君一样的紫红的绒绳的围巾,那可是无论宽到二尺或三尺,也完全是不中用。她还须更富有,提包里有准备,直白地说,就是要有钱。

梦是好的;否则,钱是要紧的。

钱这个字很难听,或者要被高尚的君子们所非笑,但我总觉得人们的议论是不但昨天和今天,即使饭前和饭后,也往往有些差别。凡承认饭需钱买,而以说钱为卑鄙者,倘能按一按他的胃,那里面怕总还有鱼肉没有消化完,须得饿他一天之后,再来听他发议论。

人是环境的产物。

基层女性的苦难并非是“认知”决定的,而是在巨大的结构性不公和历史传承的歧视阴影下,难以改变的客观现实。

她们根本没有机会形成所谓的女性主义视角的“认知”。她们的经济条件,不足以让她们形成所谓的“女性个体的主体性”。

被戏称为“苦瓜大队”和“辛者库大军”的小英和大如们,共享着相似的一套人生——

她们从一出生便“不被期待”。由于土地分配的传统,女性是“没有土地”的人,本能驱使一代代人去拼一个男性后代。再加上宗庙制度,女性是被排除在族谱与祠堂之外的性别。她们从小就在消化这套代际传承的女性歧视。

她们在匮乏的教育系统下,只具备基础通识教育水平。她们很难继续接受教育,因为受教育的机会大概率会转让给家里的男性兄弟。她们在价值观还未建立的年纪,就由父母做主,被推入婚姻的漩涡之中,以换取彩礼等资金。她们过早生育,困于育儿与家务劳动的茧房之间。

在繁重的劳动之间的偶然一次抬头,让她们抓住了短视频时代的最后一根稻草,通过拍摄自己的生活日常,换取一些带货和直播的机会,改善家庭的经济情况——而经济行为是唯一改善她们处境的方式。

肉眼可见的,这些农村女性在网络上拥有粉丝之后,丈夫和婆家的态度有了明显的好转,她们在某种程度上通过网络进行了自我赋权。

就像大如曾经神秘的丈夫和婆家人,最近几期视频中,也会帮她主动分担家务了。小英家的上拉如也收敛了许多,会回家帮小英干点活。

这些年来,女性主义成为城市中产时髦的奢侈品。

然而,谈论女性主义的门槛,是走出了二三线城市,受过高等教育,接受过逻辑思维训练,阅读《第二性》以及更多文献,参与女性主义话题的讨论。

一部分女性会套用理论和大词去批判这些留守在山村的妇女,批判她们缺乏改变人生的勇气。

然而对于困在山村里的当事人来说,理论是最没有意义的东西,还不如晚饭的二两菜籽油重要。

她们只能从自己的生活中去提炼个体经验的女性主义。或许对于她们而言,赚更多钱,给孩子更好的生活,送孩子出门读更多的书,就是她们的女性主义。

在那部著名的纪录片《出路》里,导演用六年时间记录三个阶层的孩子。

北京孩子袁晗寒可以随时休学,学艺术、谈论哲学、在欧洲留学游历四方、去上海顶尖的美术馆实习、然后创办自己的艺术投资公司。

而来自甘肃的马百娟,学校里的老师都不会说普通话,12岁时最大的梦想是“长大后去北京上大学,然后打工,每个月挣1000元,给家里买面”。

15岁她便辍学了,因为家里人觉得女孩子读书没用。16岁她便嫁给了远方表哥,和其他姐妹们比较孕肚的大小。

在关于她的镜头结尾,家里的长辈威胁摄制组,如果不给两万块钱,就不许再跟拍了。

生了女儿,就是嫁出去靠女婿,就是这么个出路——这仍然是这片广袤土地上,大多数基层女性面对的结局。

城乡折叠得太快,人们一味指责她们的狭隘、愚昧和软弱。割裂的世界让太多人忘记了,还有千千万困在落后地区,没有性别意识,缺乏性教育,对生育一知半解的女性。

在山村里,和女儿一起跳着舞的小英,她的人生只有洗衣机、几头牛和无尽的荒草与秸秆。但在夜晚的路灯下,她也在创造属于自己的微小自由。

在她的视频评论区下面,有一位网友的话,夹在几千条玩梗的玩笑之间——

“我不敢笑小英,因为我妈妈就是这么过来的。”