一部国产电影上映了。它在平遥得了许多奖,但几乎没人注意到它。

当你看到导演和演员列表的时候,会发现这是一些非常陌生的名字,没有老戏骨也没有流量明星。

但这部电影背后的故事,本身就是一部电影。

2013年,在地下500米的山西矿井下的矿工菅浩栋一定想不到,自己能站上2023年第六届平遥国际电影展的领奖台。

费穆荣誉最佳影片、迷影选择荣誉、桐叶荣誉,三个奖项同时颁给了这个山西青年。他的第一部长片电影《夜幕将至》,把他三次推向了领奖台。

他的发言在微博上被网友注意到:“如果这100万奖金是真的,就能把钱都还了。”台下的观众发出了愉快的声音,或许是因为“借网贷拍电影”,听上去像一个堂吉诃德般的冒险故事,不像是现实生活中会发生的事。

路人也许听完就忘了,顶多只能记得这个领奖的导演是个挺幽默的青年。但菅浩栋没在开玩笑——他为了拍《夜幕将至》,跟学长借钱,跟11年没见的同学借钱,最后真的把能借出钱的网贷都借了一遍,有的还逾期了两年。

我在北京北四环外的一间工作室里见到了菅浩栋。和我的想象区别不大,他是一个看上去非常不起眼的男人,穿着深蓝色的毛衣,戴着一副黑框眼镜,就像在大学图书馆里经常能遇到的普通男同学。让我最先注意到的,是他的山西口音,带着土地的粗粝质感,愣愣地扎在北京的冷空气里。

89年生人的菅浩栋,出生在山西、陕西与内蒙古三省交界处的山西省忻州市河曲县坪山乡。

在他自己的文字里,是如此记录这段出身的:

“八九年的春天,我出生在山西省河曲县下面的一个山村,那里是晋陕蒙三省的交界处。母亲河把三省分割,因此村子通往县城一路都会沿着黄河。每年冬天,黄河被严寒包裹,河面凝固成层次不齐的鳞片。路上的卡车一辆接一辆的呼啸而过,扬起一阵煤尘。当你闻到煤炉燃烧的的浓烟和黄土,那就是家乡熟悉的味道。”

在村里,家家户户认可的只有一门营生:成为国企矿工,工作稳定,收入可观。

和村里的大多数人一样,菅浩栋的祖父和父亲就是矿工,二叔也因为矿难去世多年。矿工是他们对一个男孩职业发展的唯一想象,毕竟国企大单位的“金饭碗”,别人挤破头都抢不上:“我们村大部分人都想有一个国企煤矿所谓的正式编制,我爸觉得我学了煤矿这个专业,一辈子就不用愁了。”

菅浩栋偏偏在这条既定道路上拐了一个弯,于是他成为了这座村里诞生的第一位导演。

读中学的时候,菅浩栋就是一个文科气质很重的男生。

学习成绩不好,还留过几次级,眼睛近视,又坐不到第一排去。但好在他并不是一个不学无术的孩子,他钟情阅读和写作。

说起来他自己都乐,当时他看的还是韩寒的书和郭敬明主编过的《最小说》。条件有限,在农村的学校,唯一能接触到的书本就是学习用的练习册,“闲书”不多,但菅浩栋已经很满足。

后来他成年之后,才看到了路遥和余华。看《平凡的世界》的时候,他为孙少平哭了好几次:因为他觉得他们俩太像了,都成为了矿工,都过着坎坷而不甘的人生。

和许多80后与90后的青春期一样,菅浩栋也想自己写小说。但不一样的是,他是真的写了,不光是写,所有文字都变成了飞扬的画面,这些画面在他的大脑里挥之不去。

后来,父亲为了让儿子日后能成为矿工,执意让他在高二退学,去读了雁北煤校的中专,这样一来,中专毕业就能下井。

可惜,菅浩栋不是一个顺从的儿子,他自作主张,报考了大同大学。在这所中专里,他是第一个考上大学的人。唯一遗憾的是,他上的仍然是采矿专业。

进行到这一步为止,菅浩栋和电影的关系,仍然是坐在观众席上的局外人。

直到有一次,他在大学的礼堂里看到了电影《贫民窟的百万富翁》,那是他第一次真正意义上的看电影,也是他第一次被这种艺术媒介震撼。似乎是神明递来的邀请函,总有一个声音在说,那个跑出贫民窟的人,是电影里的主角,也可以是台下的他。不甘心在矿井下度过人生的山西青年冒出了一个钉子般的念头:拍电影。

大同大学并没有电影相关的专业,唯一能和电影产生联系的,就是学生会组织的社团。

当时的菅浩栋是文学社团的社长,认识了电影社团的常标,后来,这个人成为了他第一部独立电影的摄影师。二人一起讨论电影,也是在这个时期,菅浩栋终于看到了贾樟柯,就像一个漫无目的在大海上航行的渔夫,看到了一丝熟悉的微光:他们都是山西人,都想拍同一块土地上发生的事。既然贾樟柯可以,是否意味着其他山西青年也可以?

如今说起来都是遥远的回忆。在大学时期,菅浩栋拍过自己的短片,也试着拍过MV,他偷偷预支生活费买了一台价值2000元的三星DV机,剪辑、录音和后期都是在百度上自学的。他还给常标的短片做过男主角。有趣的是,菅浩栋人生唯一一次男主角,演了一个与《夜幕将至》相反的故事,命运在这里形成一个闭环:

“那部短片叫做《牢山》,说的是一个青年想要离开村子,外出闯荡,最后做了矿工,一辈子被困在山做的牢里。”

可是菅浩栋不同,他逃出去了。煤矿曾经是他的牢笼,电影就是他在牢笼里仰望的一小片窄窄的天空。

毕业之后,菅浩栋去了山西长治的潞安煤矿,成为了一名矿工。但这不是一个理想主义者轻易妥协的故事。他去煤矿的原因无他,只是为了给自己的第一部电影“攒钱”。

上大学的时候,菅浩栋去过几次北京,见识过真正的剧组是什么样的。成为一个迷影爱好者不需要负担,但成为一个电影导演,兜里不能没钱。没钱,就没有剧组,没有摄像机,没有收音器,也就意味着没有电影,他的一切理想最终都会消散成一阵烟。

于是菅浩栋以一种赴死的决心,过上了属于工人阶级的生活。

“矿井每天三班倒,分成早班、中班、晚班。下井前要开1个小时安全会,坐矿车下井要1个小时,在井下作业8个小时,出井又是1个小时,然后洗澡换衣服,这一套下来,12个小时就过去了。”

央视纪录频道曾经跟拍过菅浩栋,为他拍一部名叫《小人物的大电影》的纪录片。画面里的他相比现在更加瘦削,最突出的是那张黝黑的脸,全部被一层厚厚的煤灰覆盖,完全辨认不出是谁。

在年轻人对体力活充满滤镜的当下,菅浩栋回忆起他的第一份工作,仍然感到绝望——那是一座地下500米的监狱。

第一次下井,菅浩栋见身边的老工人们没有戴口罩,天真的他也有样学样,结果到了井下才发现,不戴口罩根本无法呼吸,煤灰堵住了鼻孔和气管,像是攥住了脖子一样。第二天,菅浩栋赶紧戴上口罩,没想到更痛苦。原来,老工人不戴口罩是有原因的:

“你想想看,头盔、矿灯、眼镜、口罩,这一套下来,整个头都被包裹住没法呼吸,尤其是戴上口罩之后眼镜会起雾,雾气和煤灰混在一起就变成了黑色的泥水,人的眼前什么都看不见。”

菅浩栋所在的班子,是矿工里最辛苦的掘进队,也是最危险的一线工作。

一个煤矿要采煤,首先要开辟一条巷道,才能把机械设备和矿工运进来,菅浩栋就是在一线开路的矿工。

“现在是21世纪,可能大家都以为矿井已经很先进了,其实并不是,还有大量的工作需要工人。”

他告诉我,掘进机就像一辆坦克,在矿道里犹如巨兽,而他们这支小队,负责跟在巨兽的身后,把枕木和铁丝网安在岩壁上。如果当天轮到了稍微轻松点的活儿,比如捡煤,就算运气好,至少还能和旁边的工友说说话。如果是比较沉重的作业,连续8个小时都淹没在轰鸣的沉默里。

城市人总会美化自己没有经历过的体力劳动,对于菅浩栋来说,这些关于劳动的回忆并不是浪漫的,肩膀上的血印是真实存在的,吸入鼻孔的煤灰也在他的肺泡里留下痕迹。

在矿井里,他最享受的时间是掘进机坏掉的时候。机器维修,工人们就有机会可以摸会儿鱼。

菅浩栋会和一位工友找一条没人的巷道,然后关掉头顶的矿灯,躺在一片漆黑的巷道里。“那是纯正的黑色,看不见一丝亮光,我们会躺下来聊一些有希望的东西,比如周末出去吃什么玩什么。或者,我会躺下来构思自己的电影剧本,那些画面就在我的眼前飞。”

痛苦唯一的好处就是滋养创作。躺在矿道里的菅浩栋想到了《肖申克的救赎》,他就是安迪,矿井就是他的肖申克,当他最后逃离这里的时候,还是会时不时想起那段黑色的时光,那段时光折磨了他,也让他成为了最了解煤矿的中国导演。

他在煤矿掐着手指度过的15个月,实习期到手3000元,转正了之后升到了6000元,每个季度还会发奖金。菅浩栋的出勤率特别高,于是在这一年拿到了11万的工资,刨去生活费和交际应酬,剩下了5万块。如此生活三十年,他本可以在河曲过上一份“属于正常人的稳定生活”。

但这些钱,他全部都用在了自己的第一部独立电影上。

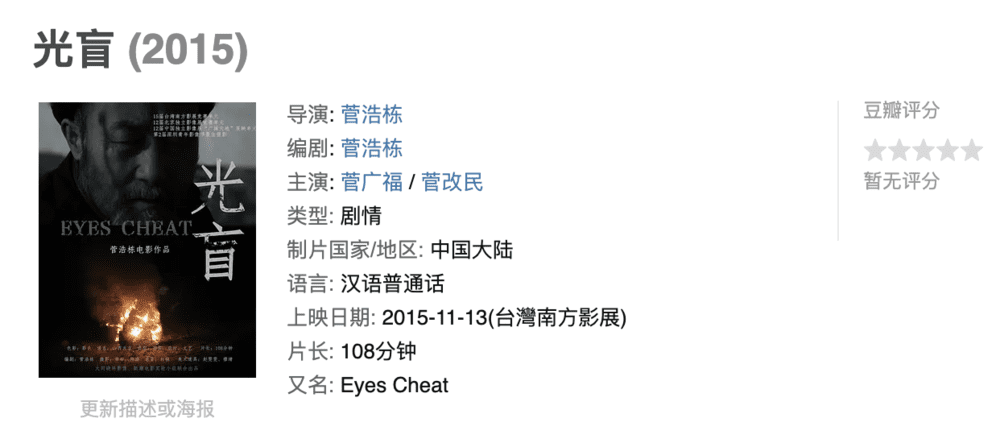

当菅浩栋把自己在煤矿上用命挣来的钱投到电影《光盲》上的时候,村里人都觉得这家人疯了。

《光盲》拍的是一个关于老无所依的故事。村里有位老人名叫菅广福,年轻时就失明了。他外出打工,靠盲人按摩为生,年老时回到村子,却发现乡野衰败,土地因煤矿而塌陷,老宅变成了危房,老人站在黑色的煤矿上踌躇,不知去向何方。

央视纪录频道在2015年跟拍菅浩栋的时候,他正在拍摄《光盲》。

用今天的话来讲,这支拍摄团队就像一群大学生组成的草台班子,一会儿收音出问题,一会儿场记出问题。主角是盲老人菅广福本人,群演则是村里的乡亲们,这是菅浩栋的父母拿着烟酒挨家挨户请来的。

父母虽然嘴上责怪他“不务正业”,但行动上一直想办法帮助他,这是罕见的“东亚父母支持搞艺术的孩子”的案例。父亲嘴上骂他放弃了国企的铁饭碗,但缺人手的时候就出去拉人,要么就自己亲自演。

尤其是母亲菅采连。村子里的人议论多了,说菅浩栋瞎折腾,母亲就会怼回去:“我儿子不赌博不吸毒,想走自己的路,怎么就是一场空了?”

菅浩栋告诉我,其实村民的演技就是没有演技。“导演一定不能去给演员做示范,因为做了示范,呈现出的效果就会变形,他们不用演,平时什么样,镜头里就什么样”,对于菅浩栋来说,这是现实主义电影和商业电影最大的区别。

当然也有意外发生。有些村民听到维权的片段就慌了,害怕日后被上面找麻烦。这种困难即便是菅浩栋的父母也摆平不了。

也有村里人问菅浩栋,拍电影赚钱吗?怎么赚钱的?能赚多少钱?

他也不知道该如何回答,因为他也不知道,甚至连怎么拿龙标都没想过。当然,这部电影最后也没有上院线,更没有赚到一分钱,只是作为独立电影参加了一些影展。

去中国台湾参加南方影展,是菅浩栋人生第一次坐飞机。在此之前,他更熟悉的是地下500米的矿井,但和矿井比起来,万米高空更让他兴奋。

那一次,菅浩栋也加到了毕赣的微信,询问过他有关赴台证的问题。后来,当菅浩栋在平遥得奖之后,豆瓣上的专业影迷们经常把他和毕赣放在一起对比。一个是南方系的贵州方言,一个是北方系的山西方言,拍的都是故乡的故事。

“我和毕赣是同龄人,我们都是89年的,也许也是有些缘分在。2015年的时候,我拍了《光盲》,毕赣拍了《路边野餐》,万玛才旦拍了《塔洛》,当时我们一起入围了中国独立影像展,他们两个是剧情长片竞赛单元,我是展览单元。”

但机缘和运气不和人商量。《路边野餐》和毕赣在那一年火遍了互联网,那些先锋的镜头和台词让年轻人发狂,17万人给他的这部成名作打出了8.1分。而另一边,菅浩栋的《光盲》在豆瓣暂无评分,短评也只有24条。

现实主义的笨拙和厚重,注定不会让菅浩栋成为年轻人热捧的先锋导演,但同时,这份实诚的剖白也打捞了他。

林旭东(《天注定》《三峡好人》《江湖儿女》剪辑师)曾经当着菅浩栋的面评价他“像第五代导演”:没有技巧,拍的是更传统的故事。

北京电影学院教授王红卫也评价过菅浩栋是一个“特别实诚的孩子”,这种实诚帮他拿到了平遥的奖项。因为他的电影并不是为了讨好影展口味而拍的,他只是想拍一个自己的故事而已。

“一个实诚孩子,他去做一个艺术电影是合拍的。导演这个行业里头,鸡贼的多,实诚的少,但是鸡贼对于电影来讲不是坏事,因为毕竟我们要挣钱,但是这里会有一个矛盾,就是如果你太鸡贼了,你真的不要做艺术电影,因为会被看出来。”

这其实也注定了,菅浩栋并不是一个贾樟柯的复制品。

每一个山西籍的电影从业者,都逃不过贾樟柯的名字。菅浩栋甚至能准确回忆起他和贾樟柯的五次偶遇,像一个小学生一样复述了他和贾樟柯擦肩而过的瞬间——

“第一次是在中国台湾的南方独立影展的酒店门口,两个山西人在台湾偶遇;第二次是在贾导的山河故人家厨面馆,办了一次山西导演独立电影的展映,我问他还记不记得我,他说记得;第三次是在第一届平遥国际电影节,《光盲》进入了展映单元。”

第四次偶遇很有趣,菅浩栋当时已经拍完了《夜幕将至》,受疫情影响,平遥国际电影展一再延期,菅浩栋带着电影的DCP回了大同。那是年末的冬天,就在家门口万达负一层超市门口,他看到了一个熟悉的身影。贾樟柯告诉他,自己是来勘景的。

最后一次,是临近平遥国际电影展开幕前,主办方问菅浩栋询问电影DCP,希望他寄回来。结果菅浩栋生怕不安全,坐着高铁从北京赶回山西,亲自护送了自己宝贵的孩子。就是这次,他在贾樟柯的公司门口碰到了他,两个人感叹缘分,聊了几句。

在第六届平遥国际电影展上,贾樟柯说了这样一段话:“这片土地充满故事,充满艰辛,但是有些条件,一些孩子就会脱颖而出,有一份光就会发亮。”是他为山西的青年导演撕开了一个小口子。

和现实中的偶遇与欣赏不同,在互联网世界,许多人借用贾樟柯批判过菅浩栋。豆瓣网友会直接指出来,《夜幕将至》看上去很像在模仿《小武》。

关于模仿贾樟柯的问题,我不是第一个询问菅浩栋的人,也不是最后一个,但他每次给出的答案都是一致且纯粹的:初稿花了半个月就写完了,写的都是自己的故事。

“当你自己作为一个导演和编剧去创作的时候,尤其是到了现场,你根本顾不上去致敬或模仿某个导演,你要解决的事情太多了。如果一定要说相似的地方,那就是这些故事都发生在山西,都用了同样的山西方言,所以大家更容易看到相似性。”

与其说致敬,菅浩栋更愿意提起另一位土耳其导演锡兰。锡兰镜头里下雪的土耳其,让他想到了下雪的山西。与其说《小武》,不如说《夜幕将至》更像是一部致敬《野梨树》的作品——

一个青年的归家之路,以及他如何与自身,与父亲和解的过程。

乡愁是男人的奥德赛。对于菅浩栋来说,他对山西的情绪是复杂的。

在山西河曲的农村里,家家户户都要种地。围绕着苞谷、小米、土豆和小麦长大,干农活就变成了逃不掉的课后作业。菅浩栋告诉我,他不仅从小要给家里干活,周六日还要给老师的家里干活,一头扎在地里,累得像头驴。

他不是一个爱干体力活的人。所以,“逃离”是他前半段人生的关键词。

只要逃出去,逃到县城去,就不用下地干活了。后来他接着逃,从县城逃到了大同这座山西第二大的城市。后来,他再也没有想过具体要逃到哪个目的地,他只知道自己唯一的动作是离开。

离开山西后,他开始了北漂生活,靠拍网剧谋生,做过录音师,做过副导演,打过杂。写的剧本无人问津,拉不到投资。影视行业随着疫情三年降至冰点,他也从东南四环的十八里店搬到了通州,又从通州搬到了燕郊。到了三十岁,人生仍然一片白茫茫。

他一路逃跑,但逃跑后却没有得到想要的结果,最后拍的电影又回到了故乡,像是命运在和这个山西青年开玩笑。

《夜幕将至》的故事,就是从这里说起。

在山西深冬的河面上,黄河凝结成冰,一个名叫梁哲的山西青年,北漂失败,爷爷去世,他拎着破行李箱回到老家。事业和爱情两手空空的他,一无所有,灰头土脸,留在北京的行李还被房东从出租屋里丢了出去。

下了大同的大巴车,他转乘了中巴,上面是一些他认识的乡亲,这些村民抽着烟,议论着这个从北京返乡的青年。下了中巴,他又碰巧顺路搭上了发小的拉煤卡车,在煤车上,两个人解开了多年来的误会。

下了卡车,他在镇上看到了一座寺庙,算命的说,他的姻缘就在附近,于是走了两步,他走进了一家海鹏理发店,在这里,他和初恋重逢,已经结婚生子的初恋为他洗头剪发。

紧接着他又转乘了一辆金杯面包车,最后,穿着一身孝服的父亲站在大山之间的路口等他,父子俩沉默地骑着一辆摩托车往家的方向驶去。到家的时候夜幕将至,白天到黑夜,刚好是一个北漂青年返家的路程时间。

在一个漫长的长镜头中,电影来到了最顶点的高潮,没有一句台词,只有呼啸的风声,以及逐渐由深蓝转为浅墨色的萧瑟天空,山西的石头山凌厉地杵在那里,注视着这对父子。父亲骑着摩托不语,大风将野草刮成了一个球体,从摩托车前跳跃下落。

风是神来之笔,也是电影的馈赠。菅浩栋记得,第二天就要杀青了,他害怕大风会影响拍摄,只好硬着头皮拍了一条,回家剪辑才发现,一切都来得那么自然。没想到正是这个镜头,让他的电影终于有机会被许多影迷记住。

命运有时候就是说不清楚。

画面中的父亲扮演者,正是菅浩栋的父亲

男主角梁哲的经历就是菅浩栋个人经验的映照。每次从北京坐高铁回大同,从大同坐大巴去县城,从县城坐中巴回乡里,最后搭车回村子,总共要换四种交通工具。

梁哲被众人环绕逼问的场面,也是菅浩栋体会过的经验。

没有婚姻,没有几十万的存款,没有车和房。当同龄人都在老家结婚生子的时候,选择离开故乡闯荡的自己,反而活得更像个笑话。

拍摄《夜幕将至》,菅浩栋除了借网贷,什么苦都受了一遍。

整个剧组都是年轻人,最大的也不过88年,场记还是山西传媒学院的大三学生。由于拍的是公路片,大量场景需要在室外实拍,山西腊月的气温能低到零下二十四五度,志愿者们也陆续离开了。后来,剧组只剩下二十六七个人,录音师走了,跟焦员也走了,硬盘也坏了。

拍摄拉煤车镜头的时候,卡车车头是90度的,剧组只能在车头外面焊一个大铁架子,把机器搁上去。但机器搁上去之后,又会遮挡司机的视线,挡风玻璃也是直的,摄影机还会反光,画面全部穿帮。于是菅浩栋想办法,把器材用黑布遮住,所以那段戏,司机开得特别危险。

有趣的是,连扮演司机的都是菅浩栋的表弟。

菅浩栋为了拍电影,不会在乎多干了什么活,反正都是为了省钱。搬机器,铺轨道都是他亲自上,甚至到了后期,电影宣发用的海报,电影的片尾字幕,都是他自己一个人做出来的。剧组用的五菱宏光,也是家里人一辆一辆借来的,剧组司机也是乡亲们,谁会开车谁就上。最后撞坏了好几个车牌,赔了好多道具钱。

在《夜幕将至》的结尾,演职员表随着民间唢呐配乐《大得胜》向上滚动,你能看到无数个菅姓的幕后人员,甚至制片人都是菅采连——菅浩栋的母亲,一位农村妇女。这部电影就是靠家庭作坊的力量,攒出的一部私人作品。

《夜幕将至》在平遥获奖那天,菅采连激动得跳了起来,给菅浩栋的父亲打电话。当时,父亲还在煤矿看大门,以为是诈骗,就挂了。

而这个从山西煤矿中专走出来的年轻男人,最后将《夜幕将至》的首映礼开在了北京大学的礼堂里。

戴锦华坐在台下是这样评价的:

“你把它当作一个公路片也可以,你把它当作一个回乡故事也可以,你把它当作现在青年导演很擅长的‘写自己的生活’也可以。我在里面非常真切地看到了我们某一种共同的情绪的映照——我们的迷惘、我们的挫败、我们的不甘和小小的躁动。”

这是一个笨拙的,没有炫技的故事,甚至不需要知识分子和迷影青年煞有介事地分析什么花里胡哨的隐喻。而这份笨拙让他拥有了更宝贵的东西。

菅浩栋告诉我,他其实是一个很自卑的人。

学历不高,非科班出身,普通农村家庭,山西的小县城——这样配置的一个普通人,想在中国成为一个成功的电影导演,几乎是痴人说梦。毕竟连北影导演系毕业的人,都不一定最后真的成为导演。

曾经有个朋友牵线,把粗剪版的《夜幕将至》给了北影一位非常资深的剪辑老师过目,这位老师给张艺谋那代人剪过片子,他看完之后问菅浩栋,“你是学什么专业的?”

菅浩栋回答自己是学采矿的,对面撂下了一句话:“你觉得什么人都能做得了导演吗?”

我本以为这句话对他而言,会是一句不小的打击,结果他只是笑了笑。在煤矿上,被老工人指着鼻子骂,前面的苦他已经吃得太多了,电影的苦都不算什么。和煤矿比,有电影拍,有奖金拿,已经是赚了。

在菅浩栋的朋友圈里,他逐个感谢那些帮他宣传的人,每天费力地一座座城市跑路演,他将《夜幕将至》称作自己的第一个孩子。这不像是一个高高在上的、过分理想主义的、搞艺术的人,更像是一个卖力的房产中介,他生怕在惨淡的排片率下,有人错过自己精心准备的故事,有人误解了故事的原委,有人因为没有流量就立刻划走。

回到见面那天,我问菅浩栋的第一个问题是:你为什么想要当导演?

他的回答是这样的:“我不是因为想做导演才拍电影,而是因为我想拍电影才做了导演”。

几年前,算命的告诉他,工作第二年会离开煤矿去做自己想做的事,他觉得好准;但算命的说他28岁之后就会顺利,他又开始犯嘀咕:明明到了30岁也没顺啊。

现在再看,今年35岁的他,或许终于等到了这一天。