宫崎骏的新作《你想活出怎样的人生》即将上映,这可能是他的最后一部动画作品。宫崎骏一直不停念叨着“好麻烦”,“麻烦死了”,“再也不做这玩意儿了”,“做完这个马上辞职”。但当记者问宫崎骏,“既然这么麻烦,为什么还要坚持?”,宫崎骏回答,“因为重要的事情都很麻烦”。

画动画是种苦劳。去年11月,动画《咒术回战》第二季播出时,制作公司MAPPA的几位主创在社交平台宣布罢工离职。日本动画行业的过劳早已不是秘密,一名分镜演出在个人社交平台说,“我经常咳嗽,咳嗽到肋骨都痛。”

根据调查,在日本,平均每位动画从业者的每月工作时长约为231小时,这个数字比法定原则上限的205小时还要多出26小时。在2019年,动画师的年平均收入仅为8万元人民币——同年美国动画师的平均年薪超过50万元。

奇怪的是,这样的罢工并未对行业产生什么影响。我询问了在日本工作的动画从业者,甚至没有人听说过这个消息。

为什么日本的动画从业者愿意忍受劳动和报酬倒挂,是什么人还在“为爱发电”?很难想象今天仍然存在这样一个行业,脱离科技与自动化,用极致的人力堆砌出一种美学。动画电影《起风了》,一个主角穿梭在拥挤人群中的镜头,4秒钟,吉卜力团队用了1年零3个月的时间才完成。

动画电影《哈尔的移动城堡》时常119分钟,总画出14.8万张画稿。今日上映的吉卜力新作《你想活出怎样的人生》,团队作画速度约一个月完成1分钟,总片长125分钟的动画,历时7年制作完成。宫崎骏说了多次退休,却从未停下他的笔,那块标志性的白围裙似乎从没有脱下来过。

这样的制度,在面对老一辈画家的逝去和人工智能的冲击下,唯一存续的方式就是持续燃烧自己。最顶端的金字塔站着少数人,无名的画师构成了庞大的底端,就像分镜导演樋口真嗣在纪录片《再见了所有的福音战士!庵野秀明的1214日》中说的,“在反复的试错和否定里,被否定的东西横尸遍野啊。最后正确的东西是尸体堆出来的,所以必须先用碎片去填满深坑。”

但仍然有人在这种自我燃烧中寻求价值,这恰恰成为他们与AI区别的最显著特征。动画人渴望着同一种极致,用毫无保留的拼搏铸造而成的极致。帧与帧之间一种跑步的抬臂姿势、打字时手在做的一种无秩序的运动,这些都需要人力的极致而非AI能取代。这是一种对人的赞美,有的人爱的就是动画本身,爱的就是这个容器。这是机器无法代替的人的尊严。

极致

动画是画出来的。日本二维动画通常以每秒24帧拍摄,全动画每一帧都是一张原画,常见的分割是一张图停留3帧,和一张图停留2帧。也就是说,在一秒内,手绘原画的张数需要8张,12张,24张甚至更多。譬如《进击的巨人》第11话,艾伦跳下城墙变身的短短14秒,作画约400张。

动画是人画出来的。一集TV动画约20分钟,1200秒,由250个到300个镜头组成,原画数量一般在3000张到5000张。原画画稿是画师一张张手绘出来的。

《奇蛋物语》片头曲有两秒钟的侧面跑步画面,作画20张。第一张,少女伸出左手手臂,迈出右腿,右脚脚后跟触地。第二张,身体向前倾,右脚全脚掌触底,重心落在右腿。到了第三张,步幅变大,右臂前向摆动,右脚脚尖即将离地,左腿膝盖弯曲,抬起腾空。女孩穿着卫衣,短裤,斜挎着背包,跑动产生了风,额前的碎发向后飘动,背着的书包悬停在背后,背带腾空。第四张,左腿脚跟落地,书包落在了后背上,背带贴合在肩膀……画面的另一侧是9只鸽子,鸽子在每一帧有不同的形态。女孩的步伐惊动了它们,第五张,一只鸽子飞离地面。第六张,鸽子翅膀下压蓄力,另一只鸽子展开翅膀……第十八张,9只鸽子四散在空中,女孩站立着仰头看向它们。

时间就这样被拉长、被凝固、被雕琢。20张原画嵌入两秒,少女流畅地跑动了起来,飞翔成为一个动词。无数张静止的插画嵌入被分割成帧的时间,插画就变成了动画。

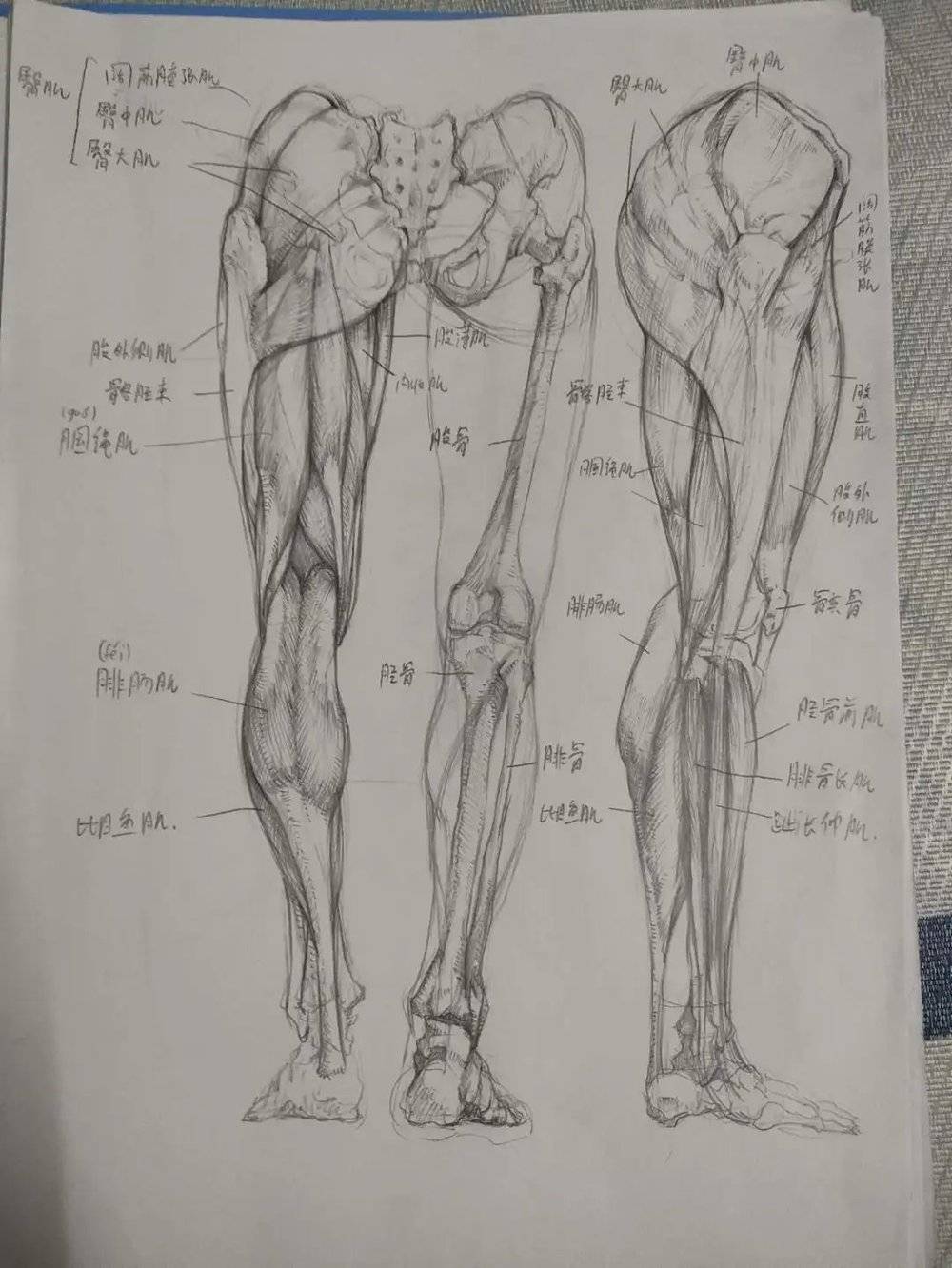

说插画或许并不准确。插画单张独立,动画则需要连贯,角色有相同的五官,一致的造型,原画要在控制住造型的基础上画出动态,且动态要遵循运动规律,作画时需考虑重心和作用力。

把最日常、最简单不过的镜头画得自然,要花费巨大的精力。Kidy29岁,是一名自由原画师,居住在中国,与日本动画公司长期合作。入行三年多,kidy仍觉得画走路的动态很难。她引用室井康雄在《专业动画师讲座》中的话:走路是人们都熟悉的姿态,稍有不自然的地方便会有违和感。

Kidy画画时习惯先画人体结构和动作。前进时人的重心要向前倾斜,手臂摆动时,肩膀会稍微抬起,左右腿重心交替,腰部会有扭动。画完动作后,她再加上细节:给人物画上头发、穿上衣服、鞋袜、戴上配饰。随着人步伐移动,头发随之飘动,衣服产生褶皱,裙角扬起,配饰摇晃——这些都要符合运动规律,譬如衣服上的花纹,如果作画有稍微偏差,动态便会突兀地跳动一下。

为了画好走路,Kidy外出时总在观察不同的人,记下他们走路的特点。学步中的孩子步伐有卡顿感,像在跳跃。他们迈出一只脚后,往往重心落在无法维持平衡的地方,经过寻找稳定点的片刻迟疑后,会立刻抬起另一只脚,让双脚着地稳住重心。成年人步伐与性格和情绪有关,自信的人步伐很大,节奏感很强,“看他们走路仿佛能听到bgm”;烦躁的人步伐混乱,步子忽大忽小。老年人走路能看出关节不好,“走得很艰辛”,他们迈出的步子很低,很小,频率也更慢。

走路难画,手也难画。当手在做一件事情时,动作会变得异常复杂。比如打字,打字时的手“在做一种无秩序的运动,节奏很随机,手指的移动也很随机”,作画时,先画手在一个位置,每根手指抬起的时间节奏错开;再让手稍微挪到另一个位置,手指同样交错着抬起落下。如果是特写镜头,手指按键必须完全吻合角色的打字内容。

这个时候就需要扮演,做出与角色相同的动作以逼近准确。Kidy记得自己画过一个绑头发的镜头:女孩捏紧头绳上的蝴蝶结,把头发绑紧。一个不到一秒的镜头,Kidy钻研了5天。家里没有相似的头绳,她剪了一条包装礼物盒的丝带,做成蝴蝶结头绳的样子。镜头是俯拍特写镜头,她只能架起手机支架,自己蹲在手机下面一遍一遍绑头发。来回拍摄了一天,她发现绑头发时手是有角度变化的。两手捏住蝴蝶结的两端,拉紧时手并不是向外平行拽动,而是手腕转动,以手腕为支点,手向外沿着一条曲线发力。

因为这个细微的发现,她用4天画了8张原画分解绑头发的动作。除了动作准确,手的形状也要准确,角色的手比她的更纤长,要贴合角色设定作画。不到一秒的镜头,意味着几乎没有观众能够注意到这个细节。但Kidy无法对自己撒谎,“还是希望呈现出的画面经得起推敲,不想敷衍了事。”

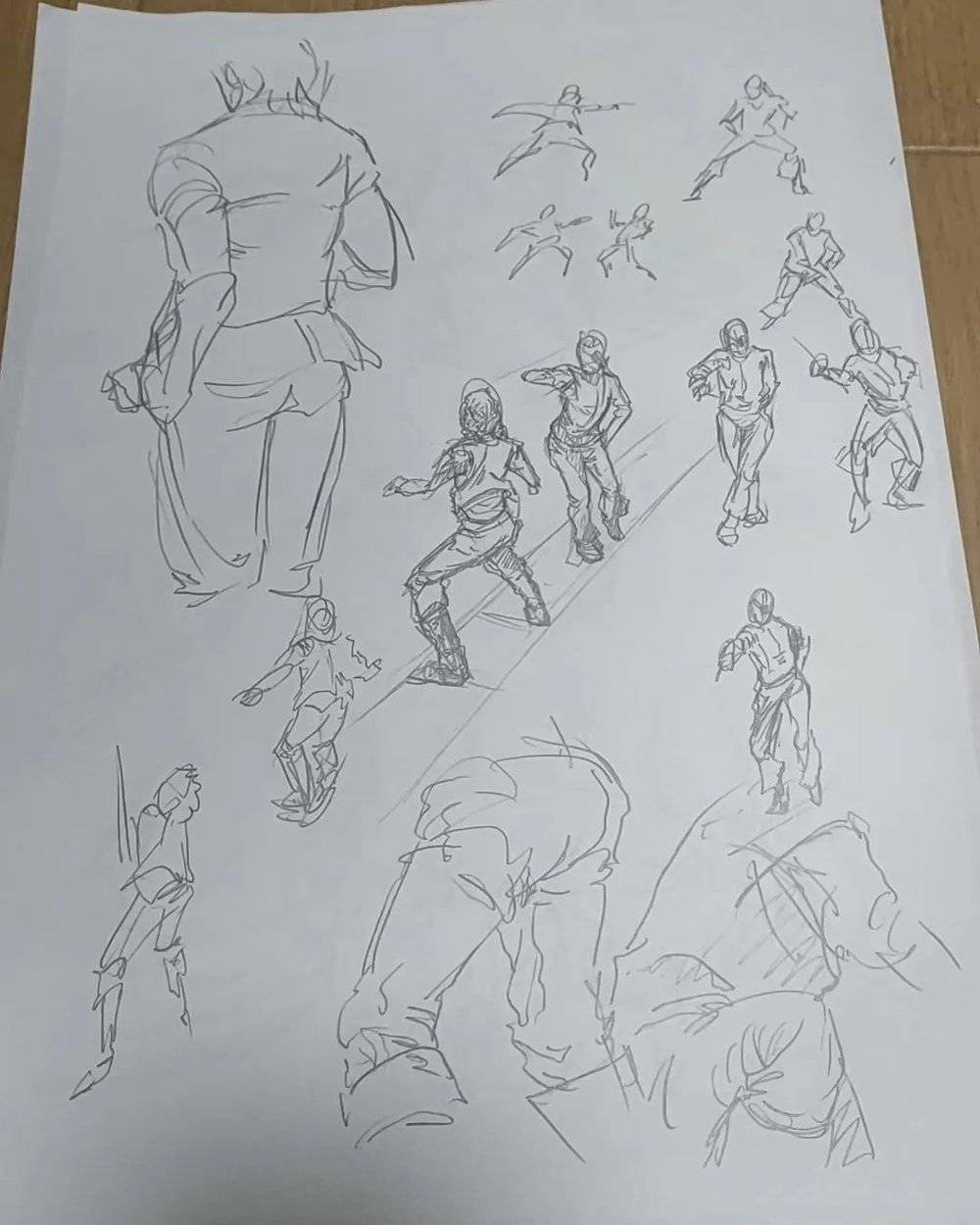

kidy的练习图,蹲起的动作需要9张原画

这不是终点,一个原画师的付出无法确保这一秒的完美。作画阶段,原画是画出关键动作的职位,原画师是画出关键帧的人。再细分,绘制草稿构图的是第一原画,负责清稿、加细节的是第二原画。每个阶段作画完成后,都需要演出的修正指示,再由作画监督——一般是作画职位中作画水平最高的人——修改原画。原画之后还有动画。动画补充关键动作中间的动作,再由动画检查完成的动画是否流畅,并进行修改。

一集TV动画中3000张到5000张原画,几乎每一幅画稿,都会被多次修改。Kidy画过一个镜头:危机即将来临,角色坐在凳子上四处张望。画稿被作画监督大修:人物的肢体语言被放大,转身时几乎踉跄着从椅子上跌落。作画监督告诉她,惊恐时人是不可能稳稳坐在椅子上的。坐立不安不能只是面部表情,肢体语言也得做足。

这些只有人能做到。AI和现有的科技无法模拟出人作画的精细程度,无论是绑紧头发的手,还是更有层次的情绪表达。一位原画师说,AI画走路,就仅仅是走路,但在宫崎骏笔下,每个角色都有不同的走路姿势。“细节,细节就是全部。”是宫崎骏常挂在嘴边的一句话。

AI也无法画出精准的运动规律。拍摄一个视频,AI会“乖巧地”把每一帧图片变成一幅画面,却无法保证动作的连贯性。日本二维动漫用关键帧作画,使得人物运动和节奏更有表现力,这同样是AI做不到的。

但观众需要这种表现力。Kidy说,AI或许能做到完全写实,但创作是对现实的升华,就像喜悦有很多种,AI只是运行程序,它无法揣摩不同的喜悦,无法画出情感的浓度,“它画得没有灵魂。”Kidy提起《迪士尼动画:生命的幻象》(《Disney Animation:The Illusion of Life》)一书中的一句话:我们在模仿现实,但我们画的不是现实。

无法用机器代替的劳动,需要更多的人力。一秒钟,仅仅作画阶段就需要至少11个职位的动画人参与制作。1200个一秒组成一集动画,一集动画至少需要10位甚至20位原画师。保证质量工期则需要三个月。很难想象在当今仍有这样一个行业,脱离科技与自动化,用完全极致的人力堆砌出一种美学。

动画电影《起风了》,一个主角穿梭在拥挤人群中的镜头,4秒钟,吉卜力团队用了1年零3个月的时间才完成。动画电影《哈尔的移动城堡》时长119分钟,总画出14.8万张画稿。

螺丝钉

用人力堆砌的美学是成功的,它造就了日本动画的繁荣;造就了宫崎骏、庵野秀明、今敏等一众大师;也造就了独特的日式热血动漫内核。但与此同时,后来的日本动画从业者也被禁锢在这个框架里,被困在另一个精密的机器中。

日本动画行业,是一座庞大、精密的机器。发展超过半个世纪后,日本动画已经实现完全意义上的商业动画制作流程:分工明确、流水线作业。无法被机器取代的动画人,是这座机器里的一颗颗螺丝钉。

一部动画是如何被制造出来的?简单来说,先有剧本,人物设定和美术设定。然后是分镜。以分镜为基础,担任原画设计的人员绘制出每个画面的设计稿,原画师再以设计稿为基础绘制出原画。原画是关键动作,动画师则负责两张原画之间的中间动作,即动画,也叫中割。绘制好动画后再涂上颜色。背景与原画和动画同时制作。将绘制好的各个场景镜头与背景组合摄影,经过剪辑、录音、合成、视频编辑,动画制作完成。

机器运作依赖流水线上螺丝钉各司其职。有些螺丝钉注定要比另一些螺丝钉更重要。作画新人入行,大致遵循着“动画——第二原画——第一原画——作画监督——总作画监督”的职业路径。作画水平最高的是作画监督,负责把控原画质量。动画,则被认为是最“螺丝钉”的职位。一位原画师说:“画动画还不如去富士康工厂。只要找对前后两张原画两根线中间的那条线就行了。”

成为一颗日本动画流水线上的“螺丝钉”,有大致两条路径。一条主流路径是留学日本,读动画专业,进入知名动画制作公司。另一条,只需要你热爱动漫,并以此为梦想。

2020年,Kidy在美国一所大学影视概念插画专业读大四。她会画画,但仅限于静态的人物和场景设计,并不会画动画。学过唯一与动画相关的课程是大三时开设的Action analysis(动作设计),授课老师是迪士尼的动画师。

Kidy对日本动画喜爱明显,喜爱源自看过的日本动画,《火影忍者》《魔法少女小圆》,也源自个人审美偏好:美式动画人体结构常被弱化和夸张,像《飞屋环游记》里爷爷的脸是长方形,《超人总动员》一家人有极其细小的手脚。相比之下,kidy喜欢日本二维动画的风格,人体结构写实,这种精确让她感觉到生理上的快感。

kidy画的《火影忍者》鸣人

2020年10月17日晚上11点,kidy接到了一条推特私信,来自动画公司Studio Bind的制作进行(动画公司负责流程和预算的职位),问她是否有兴趣加入《无职转生:到了异世界就拿出真本事》的作画团队。凌晨5点47分,使用翻译软件,Kidy回复他,我不是动画专业,我根本不会画动画。

没关系,我们会训练你。那位制作进行告诉她。

直到入职后,kidy才知道日本动画公司无差别招人,与她一起工作的同辈,很多甚至大学还没有毕业,都不太会画动画。某家动画公司的制作进行甚至不小心招到了中学生。动画公司的制作进行总能识别出这样的年轻人:热爱动漫、梦想在这一行成名。国内动画师“越with霓虹鸡”曾分享:他从未在推特上发过任何商业动画作品,但在《咒术回战》热播期间,该动画制作公司MAPPA的制作进行在推特上询问他是否愿意参与原画工作。“越with霓虹鸡”说,“这也能被找上,可想而之工期有多紧了。”

kidy就这样入行了。入行后是为期3个月的研修。每周,制作进行会发给她原画画作,她需要学习画中间帧,补齐两张原画之间的中间动作。她从头学习动画绘制,画基本的走路,转头,跑步,对话,头发的飘动。还有画画流程上要注意的问题:笔触的粗细,高光用什么颜色,阴影用什么颜色……每周会有一个经验丰富的动画师单独给她开会,就她的问题进行讲解。

“手把手”式的教学令kidy感动,感激。她进入了梦想中的行业,每天都在距离梦想更进一步。她身处动画制作的机器内部,正接受着被验证过一次又一次的训练,训练的终点势必是成为行业内的大师,就像中村丰,井上俊之,金石洋之。行业里的前辈纯粹、纯真、狂热、专注,如同这个行业本身。哪怕只是制作部的制作进行,只要聊到动画语气就变得激昂,一个番又一个番地停不下来。他会在半夜12点跟她通电话,夸她画得真的很好,问她学得怎么样了,有什么不清楚的吗?——她确信他可以为动画献出生命。

行业里最不缺的就是“热血”。在“热血”的感召下,kidy充满干劲。她开始熟悉制作动画的流程,动画训练结束后,她学习第二原画绘制,接着是第一原画。更重要的,她开始熟悉流水线的节奏——“一种如影随形的紧张感”。一周作业结束后,新的作业立刻布置下来。Kidy不再有周末,所有醒着的时候都在画画。每天画15个小时左右,早上5点起床画画,画到晚上12点,睡一会,早上5点再起来接着画。太忙时就随便吃一点泡面,或者叫外卖,边画边吃。

2021年除夕,当春晚《难忘今宵》响起时,kidy抱着数位屏在画人生中的第一个镜头。有时她会哭,不是因为累或紧张,而是恨自己“什么都不会,真的好无能”。

很难想象是什么支撑着动画人无止境地劳动,但好像每个人都这样无可厚非地做了。楠木30岁,是一名居住在日本东京的自由原画师。楠木作画总在深夜,凌晨零点,他给作画的左手缠上绷带——长期画画,手腕处总是酸胀疼痛,必要时,他在肩颈、腰椎处贴上膏药——全年无休地作画,颈椎病、腰椎病和手腕腱鞘炎是画师常见的职业病。摆上ipad,打开电视剧,他会时不时瞟一眼,听着声音画画。上午11点半,连续作画11个小时,他洗漱,睡觉。下午五点醒来继续工作。凌晨3点04,楠木卡着点交上画稿,一天在此刻才能结束。

据日本动画师演出协会《动画制作者实态调查报告书2019》,平均每位动画从业者的每月工作时长约为231小时,这个数字比法定原则上限的205小时还要多出26小时。熬夜加班是常态,从业者多在22点至24点下班,凌晨1点至3点下班的人比17点至19点下班的人还要多。每月休息日方面,平均每个动画制作者的每月休息日仅为5.4天。

楠木和kidy都是自由原画师,他们的工作机会往往来自自由合同,即无底薪、无医保,没有收入保障。根据日本动画师演出协会发布的《动画制作者实态调查报告书2019》,业界有超过一半人都是像楠木和kidy这样无所属的自由人。

画师们为创作精雕细琢,动画制作公司看中的只是数字。画师工资多为计件制,动画按张数计件,原画按镜头(cut,卡)计件,画多少,挣多少。研修期结束后,kidy以自由原画师的身份参与工作。新人原画师画一个镜头只有109元人民币,最少的一个月她画了5个镜头,收入500块。多数情况,每月收入约1000元到2000元。2019年楠木在东京一家动画制作公司入职时,每月收入约10万日元,不到5000元人民币,远低于东京本科毕业生21.02万日元的平均起薪。

正常情况下,激增的需求会刺激人才的竞争,推高现有员工的工资,并且吸引新员工的加入。而现实中,较低的工资水平让缺人陷入了死循环。日本动画创作者劳工组织协会(Japan Animation producers Association)收集的数据显示,2019年,动画师的年平均收入约为8万元人民币,且数据并不包括收入更低的自由职业者。新人动画师·ゆゆ在推特上贴出了自己(2023年)刚步入工作时头三个月的工资表,收入分别为:19844日元、35640日元、1452日元,三个月总收入约2748元人民币。

顶级画师,例如作画监督,会拿到更高的收入。数据显示,2019年顶级画师的年收入中值约25万元人民币。而同年,美国动画师的平均年薪超过50万元,资深动画师的年薪则达到六位数。

剥削链条

机器会有卡顿的时候。某种程度上,日本动画行业又像一所老旧的“小作坊式”生产间。楠木习惯纸上作业,用铅笔在纸上一张张绘画。他与动画公司的制作进行对接,制作进行会上门对画稿进行回收和发放。交接画稿,通过悬挂在楠木家门把手的盒子。画完一卡后,楠木把画稿装进纸袋,再放进门外的盒子里。交卡的时间不固定,集中在晚上10点后的后半夜。

动画公司的制作进行会来楠木家门口取走画稿。曾在著名动画制作公司TRIGGER担任制作的李山,就做过这样回收、发送画稿的事。他与画师们通过信息联系,交接画稿都挂在门把手上,“不通电话甚至不知道画师是男是女。”

制作进行常需要开着动画制作公司的车回收、发送画稿。绘画by空蝉

制作进行,奔波在流水线上守着各个螺丝钉,保证机器顺利运转。“动画是人画的,是人就会出现问题。”李山说。如果有人生病,进度就会被拖慢。李山曾经驱车去买药送到原画师家里。健康状况下,若原画质量不高,人物偏离人物设计或画风不对,作画监督就要大修甚至重画。李山就曾经堵在作画监督家门口,每两个小时敲一次门催画稿。上映前三天,制作团队全体人员睡公司加班,是再正常不过的事情。最紧张的一次,团队通宵到凌晨四点才做完,制作人拿着做好的硬盘立刻出发,坐新干线到大阪,一路打车把硬盘送到电视台,才把窟窿补上。

进度紧张的本质,是因为动画是劳动密集型行业。时间压缩得越短,公司才能有盈利。工期紧张时,主创们要立即开作画会议,把重要的卡,往往是打斗卡和感情卡选出来,发给靠谱的原画师、动画师。实在无法独立制作时,还剩最后一种方法:委托给其他公司。

你能看到的几乎所有动画,都有不同程度的外包。例如《电锯人》第五季的片尾动画,由中国动画人周浩嵩担任演出,广州大火鸟动画公司进行主要制作。而流水线上一个零件的松动,都会影响整个机器的运转。2022年12月,受中国疫情的影响,无锡多家外包公司员工高烧,导致《异世界舅舅》的最终话延期播出,也影响了《电锯人》第一季的工期。

“要想完成作品,最终都得发到中国,发到韩国、朝鲜、泰国,菲律宾。没有无锡,业界做不完东西的。”李山说。2016年,李山与合伙人在日本创立外包公司,主要承接来自总包制作公司的业务。日本的外包公司又会将大多数、甚至全部的工作都交给中国公司。

在中国,热爱动画的年轻人们汇聚在无锡。从23岁到26岁,林拓在无锡画了4年外包原画。画过的动画太多了,多数是连名字都没有听过的烂片,有的动画画完后石沉大海,在网络上都搜索不到。在无锡的动画公司太多了,路过一个居民楼,可能某一扇窗户里就是一家动画制作公司。来无锡追梦的年轻人也太多了,林拓记得在公司,每年都有自各地的年轻人拖着行李箱,因为热爱日本动漫而来,待不够一个季度又很快离开。

“我们在无锡画的,是你都不知道在哪播的深夜动画。但就是这些大量的烂片养活了很多人,给底层一口饭吃。”林拓说。

为了这口饭,无锡的画师们要面对的是更恶劣的工作环境。外包委托,常由一个电话开始。电话里,日本委托公司会注明播出时间,镜头数目,外包内容,发送方式,交稿时间。李山接到电话后,再打给国内。外包委托的电话总是在后半夜响起,一直到早上7点。日本委托公司会派人先把纸上作业素材送来李山的公司,李山扫描画稿,再把电子数据发送到中国无锡外包公司。外包公司再把画稿打印出来,进行纸上作业。

有时凌晨发送数据后,无锡外包公司被要求第二天早晨8点就要交回作业。最短的一次,留给外包公司的时间只有深夜的6个小时。为了应对这种夜间作画需求,与李山长期合作的无锡某动画公司约200名员工,分白班和晚班两班倒。

价格也在层层外包链条中被一次次压低。对外包来说,最能获利的地方是动画。动画按张数计费,李山收费一张350日元到400日元。再发到无锡外包公司,李山给的价格是230日元到270日元(11到13元人民币)。

当无锡的动画师拿到画稿时,动画的单价降到了5元一张。在无锡一家30人的小公司,林拓开始作画时,公司给他每卡120块人民币的单价。老板告诉林拓,日本发过来是150块钱一卡,他只从中抽30块钱。林拓认定这是老板的“仁慈”,“有的黑心老板,150块钱,他赚90。明明是你画的,但是你只能赚60块。”

根据薄山馆株式会社在2020年8月发表的数据,2019年全部日本动画作品,在动画表记统计平台上共确认出的原画师有5247名,其中855人为外国籍,其中还有相当数量的像kidy一样的自由工作者,他们不隶属于任何公司,靠和制作人打交道接单子为生。

光荣

很难用“剥削”、“压迫”、“PUA”、“劳资对立”等词语定义动画人的苦劳。较低的工资水平和恶劣的工作环境是残酷事实,但因过劳住院,在日本甚至可能是一种荣誉。动画人对此有一种反常的自豪感。

制作进行梅原翔太在制作《奇蛋物语》期间,曾被救护车抬走两次,打了5个小时点滴后又回到制作现场继续工作。梅原说,“有比自己生命更重要的东西真是幸福啊。”

有梦想是一种幸福,极端的拼搏是一种美德。2023年,在无锡合作过的日本公司邀请林拓来日本工作,他成为一名在日的原画师。

为什么是我?他问日本的同事。

因为你很“变态”。同事告诉他。

他明白“变态”的内涵。外包第一要义是速度,无锡动画业界“只认产量”,多数人都以“刷卡”为目标。二原一卡80块,有人一个月能画100多卡,赶上林拓三个月的量。“刷卡”牺牲的是质量,“复制粘贴,这边遮一下,那边挡一下,难画的就想办法避开。反正返回日本有日本人背锅。”

林拓是另类。他花费更多时间和精力画更少的画。动画并无太多“高级”技巧,难的是踏实做好细节,做好“跟随”——主体的运动会影响到附属的物体,例如人走路,佩戴的耳环会跟着摇晃;做好重心与作用力;做好运动曲线。有的画师选择不做,林拓是选择做的人。“刷卡”的人一个月能赚一万,他每个月只能挣6千。“变态”的意思是:竟然有人这么死磕画画。他用死磕换来了在日本工作的机会。“在国内我属于呆子,傻子。但在日本,他们欣赏我。”

他更努力地画。导演一周基本有三天时间睡公司,他也睡,睡在自己工位的桌子下面。最久的一次一个星期连着睡了三天。周六周日他也不会休息,因为“比起用五天时间画60分,我更愿意用7天时间画70分。”林拓身高超过1米8,日本的睡袋偏小,他买了两个,身下垫一个,身上再盖一个。

林拓讲起另一位同事的故事,腿有病却总不去医院治疗,拖着病腿天天睡在公司加班,公司的人甚至害怕他会死在公司。“他就能拼到那种程度。这种拼搏其实挺热血的。如果一个人拼尽全力去追求什么事,这种拼搏其实是一种美德。”

混杂着痛和苦的幸福,某种程度上比轻易得到的幸福更强烈。在bind studio研修期结束后,kidy陷入低谷。研修期前辈们对她的教导和关切,只是紧张工期下的人才速成班。如果真的有一丝器重,也很快消散。她像是被粗糙打磨的一个零件,勉强合格后被迅速抛入流水线。她意识到真相:我首先不算是正式员工,他们没有太多必要培养我,然后他们又着急用人,随便抓我就上去直接画了。

流水线上的零件高速运转,不再有别的可能。研修后的一年,前辈们不再教她怎么画,怎么改,反而只强调速度,他们的建议变成了“不用画那么细致,反正后面也有人改。”kidy重复着同样的工作,画得越来越快,也画得越来越粗糙。

“这个月画得太少了。”制作进行总这样说。

Kidy并不软弱:可我是新人,好多地方都不会画。感觉公司也并没有教我很多。

对不起。这确实是我们做得不够好。但是你画这么少的话,果然还是会对公司经营造成困难呢。

“很有礼貌地对你进行PUA。”kidy总结。因为长时间作画,她得了腱鞘炎,手肿得完全没法动。她第一次短暂暂停,发现自己“被当作螺丝钉一样使用”。付出了全部时间,得到很少的钱,每月需要家里资助3000元才能过活。相比之下,毕业后在美国从事动画师的同学,周薪1700美金,一个月收入6800美金。有几个瞬间,她觉得自己再也不想画动画了。

腱鞘炎期间,kidy的个人练习

失望和希望总在较量。有的前辈“像光一样”。研修时,著名动画师今村亮曾经两次给kidy点评画作。今村亮是《魔法少女小圆》的原画——这是kidy最喜欢的作品之一,读大学时,她看他的画,被他画画的准确和动感惊叹,心里想“如果这个人是我的老师就好了”。高高在上的偶像能够指导自己,是她从前不敢想象的事。第一次,他夸赞她:手画得很好,但要注意人在跑步时候头有前后动。第二次,kidy画了水流的动画,他建议:与其两张动画在变幻,再加一张三张一起动效果会更好。

工作后,今村亮时不时给kidy发动画参考资料,教她绘制动画的技巧。他知道她内向,反复强调有困惑一定要告诉他。看到她的作画,他会发消息告诉她哪些地方画得好,请继续努力。2022年,kidy与今村亮合作参与了动画《别当欧尼酱》。作为作画监督,今村亮帮新人争取薪资权益,kidy从计件制薪资变为在固定薪资基础上计件。今年,他继续邀请kidy和他一起工作,说在工作中会继续教她画画。

希望勉强占了上风。提起今村亮,kidy犹疑的声音变得明亮跳动。他的建议,是知道后“技艺可以上一个档次”的建议。今村亮40岁,几乎每天都睡在公司,每天都在保持画画。前辈都如此努力,是否做动画就本该如此?生命中只剩画画这一件事,是否就是画好动画的代价?kidy没有答案。

另一方面,如果确定存在一个剥削劳动者的资方,ta又是谁呢?答案并不是动画制作公司。近年来,巨额财富涌入动漫市场。根据日本动画协会发布的《动画产业报告 2023》:2022年,日本动画产业在全球范围内持续增长,以终端用户消费金额计算的产业规模同比增长 6.76% 至 2 兆 9277 亿日元。网飞公司(Netflix)表示,2020年在其流媒体服务上,观看动漫的家庭数量比前一年增加了一半。

这些钱并没有流入动画制作公司,而是归负责策划动画的制作委员会所有。播放动画本身并不赚钱,利润主要来自销售周边商品、出售版权等。动画制作委员会,是由广告公司、唱片公司、电视台、玩具公司、漫画出版商等企业组成的临时联盟,为每个项目提供资金。他们通常会向动画工作室支付固定的费用,并为自己保留版税。他们分担解决了制作动画以外的全部问题,把动画公司的任务变得简单而且清晰——拍好动画。动画上映后是亏本或是赚钱,基本上就和制作组无关了。

李山说,有时候动画制作公司做的越多,亏损的越多,“它就不是一个赚钱的行业。”动画制作公司没有与制作委员会协商更高的利润,只能通过缩短工期和外包降低成本。以动画为梦想,以拼搏为荣光的年轻人们,动画制作公司靠他们侥幸获得利润。

热血

什么是热血?汉语词义为:为正义事业而献身的热情。

起初,我把这种热血理解为一种价值观,常存在于动画作品中,关键词是正义和献身。我是从2020年开始看动漫的,那年我25岁。我看《鬼灭之刃》,在每个鬼被杀死的时候哭泣。世界不是正义与邪恶的二元对立,主角的纯良只是因为没有落入命运的暗面。所以炭治郎温柔地,用水流般的刀刃告解了鬼的痛苦。我在炼狱杏寿郎战死的时候哭泣,他践行着自己的信条死去:天赋异禀、优于他人者,必须为了世界,为了他人行使这份力量,绝不能用受赐于天的能力伤害他人,牟取私利。

我看《进击的巨人》,在艾伦双脚第一次踏进海水的时候哭泣。童年时,我在村小上学,冬季教室里煤炉簌簌掉下炭灰,在这种寂静中我第一次接触到诗:“小时候,我常伏在窗口痴想——山那边是什么呢? 妈妈给我说过:海。山那边是海吗?”同样的想望激荡着我的心。我离开农村,接受更好的教育,终于站在太平洋海水里的那一刻,却觉得大世界也不过如此。《巨人》当然不只是升级打怪的热血故事。追求自由、以卵击石的动人之处不是自由本身,而是对自由的追寻,是人之所以为人的渴望。

我看《JOJO石之海》,为FF哭泣。一个浮游生物,宇宙里最渺小的尘埃,可以拥有思考、智慧、自我意志吗?服从白蛇的命令不是活着,活着是制造记忆。再渺小不过的浮游生物,因友谊找到自我。FF最畏惧的不是肉体的毁灭,而是失去自我,失去记忆。她切实地存在过。

徐伦被困在监狱里,我也被钉在北京的出租屋里。2022年冬天,无数个夜里,我感受着饥饿,祈祷自己能拥有徐伦的能力:我的手指处会长出丝线,它将从封控的铁皮外逃离,它将带着我的感官触摸到真正的风和空气。我在祈祷中习得坚韧,像徐伦一样,勒紧意志。

这是动漫给我的热血时刻。我的童年没有动漫,二次元没有塑造我的价值观,但二次元重塑了我的价值观。二次元里有一个更好的世界。我期待着得到一个类似的故事,被某部作品影响而被深刻改变的情节,一个理想世界与现实世界交织的故事,可以为动画献出生命的、关于梦想和热血的故事。

我的期待全部落空。受访的动画人很难说出某部动漫影响自己进入行业,他们甚至无法举例印象深刻、打动自己的动画情节。入行之后,kidy不敢像从前一样追番,她形容“就像某种ptsd”,她看动漫,不再享受故事、画面、音乐,只能看到一帧一帧画幅中背后原画师的笔触和画功——优于她的人太多了,她为此焦虑,甚至恐惧。

画画时的痛苦也远大于快乐。没办法按时交付的焦虑,画不出时的沮丧和自弃,身体的劳累,极低的薪资……说起“真的不想再画动画”的时刻,他们滔滔不绝。画完后也会有快乐,但只是短暂到可以被忽略的一瞬。接到新卡,痛苦和煎熬再度重回。至于意义感和成就感,除了看到片尾制作人员名单上出现自己的名字,画了自己从小喜欢的动画,也不会有别的答案。

第一次看到自己的名字出现在片尾制作人员名单时,楠木激动地截图发朋友圈,“恨不得所有人都知道”。随着参与的作品越来越多,《魔卡少女樱:CLEAR CARD篇》、《机动战士高达SEED》、名侦探柯南剧场版《黑铁的鱼影》,《葬送的芙莉莲》……他自己都不再看片尾了。除此之外,还会有各种各样的糟心事冲淡仅存的意义:参与制作《魔卡少女小樱》的时候,电视台放送版写不下所有人的名字,楠木的名字没有出现在片尾。这本该是他的“圆梦”时刻——《百变小樱》是他从小最喜欢的动画。“没有什么热血或者燃的感觉,就是一份普通工作。”楠木直白地告诉我。

林拓说他已经很难再被动漫打动,看得太多了,一些刻意煽动的情节甚至让他觉得恶心。他画过一些大ip,譬如《海贼王》。这不算什么,海贼王1000多集,即使在无锡,画过的人也太多了。他喜欢的动画有《特别的她》,《来自深渊》,《朝花夕誓》,他笼统地概括出了故事,却说不出具体的原因。我的追问似乎令他烦躁,当我讲述动画对我的人生影响时,他勉强耐心地回复我:你说的这些东西并不是依附于动画上的。换一个媒介,拍成真人电影或者小说,你依然会被打动,但这跟动画没关系。

正义

林拓曾经告诉我,画画是一门语言,你看一个人的画,就能看出他在作品上付出了多少心血,就能看到作画者的性格和情感。他把与我的交谈称之为“翻译”:他需要把画画的语言翻译成我能理解的日常语言。这种翻译注定失败,他有时懊恼“说不太清楚”,有时又非常自大“说出来就没劲了”。

林拓从小喜欢看动漫,蜡笔小新、机器猫、足球小将、龙珠……小学期间看的VCD光盘塞满了两大箱。看得最多的动画是《精灵宝可梦》。动画片不是看一遍就行的,他会反反复复看。他记得《宝可梦》宝石大陆系列有一个镜头是小智和木守宫吃西瓜,小智把西瓜籽吐在木守宫的后脑勺上。这个镜头让他咯咯笑,他用影碟机反复倒带看这一段,看了一整晚。他因此有了想去的世界:口袋妖怪的世界。唯一困扰他的问题是,“小智他们吃什么肉呢?”后来他想明白了,那个世界好像分为口袋妖怪和被用作肉食的动物——动画片里有小智钓鱼的镜头,吊起来的鱼是普通的鱼。更何况有那么多奇奇怪怪的果子,可能有的果子是肉果子,切开就是肉。他有太多类似这样的疑问,去问爸妈,爸爸会说,“你哪来这么多为什么!”——这是他最常骂他的一句话。

妈妈不让他看动画片,但画画可以。他利用这种允许,坐在电视机前拿着本子和笔看动画,听到脚步声,立刻暂停,开始装模作样画两笔。轮到爸爸育儿时则更快乐,爸爸喜欢打麻将,安抚孩子的方式是买一碟新的动画片。爸爸在棋牌室里呆一整天,林拓就在棋牌室老板的卧室里看一整天动画片。

他成绩不好,“上小学六年级时才能看懂小学三年级的英语课文”。学生时代的生活可以被概括为,“在学校被老师骂,在家里被父母骂”。唯一引以为傲的是画画。小学他画口袋妖怪,被同学们赞扬。五年级时父母曾经送他去学过画画,毕竟孩子总要有个特长方便向其他家长炫耀。素描,画石膏像,画阴影,他没兴趣,上了一年就停了,但他学着把明暗关系融合进画动漫角色里。

他在心里计算着比他画得好的人:小学班上有三个同学比他画得好;到了高中,只有一个学弟画的比他好。他意识到,更有天赋的人总是轻易地放弃自己的天赋,而他要做的只是坚持画下去。

他告诉我,高考结束的那一刻,是他人生中第一次感觉到自由。他考上了南方某大学的动画系。暑期他在一家牛排店端盘子,挣了2600块钱——买了一块手绘板,580元,扫描仪,800元。他告诉自己,再也不要学不想学的,再也不要做不想做的。

但大学的第一节课,他发现教材是上世纪90年代的教材,老师上课打开flash,这是全选工具,这是移动工具,这是钢笔工具……一节课就这样过去了。大一上学期,他问老师,这个课能不能算我挂科?老师问,你不要毕业证了?!他想过退学,又怕父母会发疯,只能在学校继续呆着。此后的四年,每个学期他只上开学的第一节课——万一老师会教点有用的呢?选修则一分不修,英语4年都是零分。

“大学的每天早晨,我都是被自己吓醒的。我每天都会告诉自己,我是一个没有学位的人,我只有高中文凭,我必须要靠自己的手艺和实力吃饭。四年来,我从不懈怠练习画技。我看不到外面的世界什么样。没有标准。没有参照。周围的同学很多不画画,我甚至找不到人跟我谈画。我不知道自己画到什么程度了,只能闷头往前冲。

高中时身体很苦,像蹲监狱,但心是轻松的,每天上课下课表演学习。高中时我从来没有和我想追求的东西相遇过,我不知道那是什么感觉。当我真正从事想追求的东西后,痛苦的程度是不同的。每张画我都是奔100分去的,每时每刻我都想着怎么才能画得更好,这种心理的压力是最可怕的。除了完成作品的那一刻有快感,其余时间全是痛苦。

我无时无刻不想着赶快出去工作,去外面的世界。6月6日出学校,3天时间搬家整理东西,6月10日我就开始工作了。对了,我总说“出学校”,因为我不能用毕业这个词。”

无锡动画业界的评价标准是单一的“快”,他从未得到认可。整个动画市场,做日本动画对画师要求最高,钱却最少。他有朋友做“下沉市场”,做短视频动画和地铁车厢放的宣传动画,已经开了自己的公司。每天晚上,他在床头放一本《道德经》,读着晦涩的文字才能入睡。

来到日本后,他问,“我最大的优势是什么?”同事回答,“你最大的优势是年轻。”这样的答案反而令他心安。童年时暗自较量的画技排名表已经消逝。他从来都不是有天赋的人,好在更有天赋的人总在浪费着自己的天赋,他能做的只是坚持画下去。

看到电影《三个火枪手》击剑的打斗戏,林拓暂停电影练习

我们在北京时间凌晨2点结束了这场通话,东京已是凌晨3点。顺着滋滋啦啦的电流声,我想象着林拓居住的那个只有18平米的小房间。他很高大,凸显得房间更加逼仄。厨房和卫生间都只有一人站立的位置,好在卧室大些,他可以伸展地躺着,比蜷缩在办公桌下的睡袋舒服些。他告诉我,东京的夜很静,窗外电线杆拉出的电线割破暗夜。他走了多远的路才来到东京这个梦想之地?一定比我们此刻2500公里的距离更遥远。北京春夜仍有凉意,和林拓聊天过程中我禁不住打着冷颤,心跳得越来越快,被一种说不清道不明的东西震慑。

我想用一些词语给他反馈,憋出的话却是“你应该把这个故事画下来。”林拓语气很平淡:我身边太多同学和朋友都执着创作,没有例外常说的一句话是“我想做自己的东西”。他们把动画当成容器,表达一些其他的东西。“但我喜欢的可能就是动画本身,我爱的就是这个容器。”

我想起很多画面。想起宫崎骏画画时嘴里叼着烟,不停念叨着“好麻烦”,“麻烦死了”,“再也不做这玩意儿了”,“做完这个马上辞职”。但当记者问“既然这么麻烦,为什么还要坚持?”,宫崎骏回答,“因为重要的事情都很麻烦”。我想起宫崎骏眼中的庵野秀明,“谁知道那家伙工作多少个小时啊,早上来了发现桌子下面有光脚伸出来,脏兮兮的,到处都是皴裂,坑坑洼洼的。”想起樋口真嗣说庵野秀明,“算是个导演室的房间,他那之后就没回过家,渐渐连下脚的地方也没有了。他不吃鱼和肉,所以很长时间不洗澡也不会臭。但连他身上都有味道了,因为他吃素所以有点像鸟窝的味道。”……

强烈的意气和努力的精神,是动画人的另一种正义。它同时存在于有姓名的宫崎骏、庵野秀明和没有姓名的林拓身上。热血一词老式、拘谨,但当一个人能真正地为了某事孤注一掷,你仍会被触动内心,产生的情感也只有崇敬。

幻灭的、相信的

李山是离开行业的人。2007年,大学毕业后,他来到日本专门学校读动画制作专业。他带着对动画的爱进入行业,“这一行所有人都一样,当时都有个所谓的梦想。我就喜欢这个东西,就想从事这个行业。”他又带着对行业的恨意离开行业,“屁的梦想,屁的希望。”动画带给人的梦想和希望很好,但行业“利用了这种希望”,“(动画制作公司)口口声声说这些东西,但其实都把它当狗屁。”

李山提起业界带着冷酷和轻蔑,“制作公司说好听点是楼盘的实际开发,说难听点是包工头。没有资金,没有版权,靠的就是技术,跟搬砖的一样。”至于作画,“他们把自己定位为匠人,觉得自己在搞艺术,根本也不是,就是技术。”

他记得毕业季动画公司来学校招人,人力告诉他,你来我们这里的前三年,工资是不够养活自己的,你最好考虑清楚要不要来。要不然你就打另外一份工,要不然就靠家人支持1到3年。李山讲述时带着愤怒,他突然问我,“你有没有见过任何业界的任何一家公司是这么介绍自己的?”

入职TRIGGER后,领导建议他租在骑自行车10分钟能到的地方。因为加班太晚,没有电车可以回去。他听从了建议,租的房子从此只用来洗澡和偶尔睡觉。决心离开行业的瞬间,是2013年《环太平洋》上映的时候,TRIGGER的同事们都是机甲迷,讨论得热火朝天。他看了IMAX版本,推荐画背景的同事也去看。多少钱,同事问他,得知答案后同事告诉他,太贵了,算了吧。那张票的价格是100元。在那刻他脑子里冒出一个念头,算了吧,我不想要这种生活了。

李山告诉我,动画行业的塔不是金字塔,而是东京晴空塔。它高度特别高,但基座特别窄,它留不下人。留下的人都想到塔尖上去,但塔尖太窄了,你很难爬得上去。“手冢治虫,庵野秀明,金石洋之,是这些人在塔尖上。太高太耀眼了,它吸引着人们像飞蛾扑火一样,朝着火焰最光明的地方扑过去。”

他没有继续做扑火的飞蛾。他创业,结婚,生子。同期的同事现在有的做到了导演,有的在做制片,他们孑然一身,没有家庭,过着同从前一样拮据的日子。李山提起他们语气变得柔软,但并无羡慕,“已经是不同的路了,只能说是不同的选择。”他淡淡地说。

李山说得没有错,动画行业是东京晴空塔。纪录片《再见了所有的福音战士!庵野秀明的1214日》中,与天才的、“夕死可也”燃烧自己的庵野秀明一起工作,分镜导演樋口真嗣说,“在反复的试错和否定里,被否定的东西横尸遍野啊。最后正确的东西是尸体堆出来的,所以必须先用碎片去填满深坑。”

“横尸遍野”,说的不只是创作。动画从业者大多都抱着“夕死可也”的心情进入行业,但能够实现梦想的是一小撮人。原画师们都有自己渴望成为的大师,kidy喜欢今村亮,楠木喜欢中村丰,林拓挂在嘴边的是鹤卷和哉。“那成为不了大师怎么办呢?”kidy说,她只想成为“画得很好很好的人”。“不怎么办,就正常地画下去。”林拓反问我,为什么会有这种念头呢,奔着这种功利的想法做事,很难做的好。“况且不到最后关头,你怎么知道成为不了呢?”

林拓的手机里几乎都是自己的视频。拿起杯子喝水,走路,抬手……他观察其中的细节,分解每一个微小的动作。走路,不是先静止不动,再直接到迈出右脚,而是整体重心先左移,全部集中到左脚,才抬起右脚迈出去。平举起手用力向下挥是一个简单的动作,仔细看,挥手之前手会上抬一点——一个蓄力的预备动作,向下挥时,手并不是笔直的,而是有一定弯曲,夸张的话则会类似鞭子状。

林拓的练习图

Kidy信任动画,包容动画。她有时也不喜欢自己笔下的角色,《无职转生》里的鲁迪乌斯“是一个很猥琐”的角色,她厌恶故事的内容,但还是会认真完成工作。她有一些不“专业”的地方,有时看到女性角色身体暴露,她会画上衣服,掩盖“她”的身体。

画师们的身上,或多或少地有二次元世界的影子。在和kidy渐渐熟悉起来后,有一天kidy问我,我可以问问你与动画无关的问题吗?她询问我的意见:附近的中学,孩子们每天在校门口排着长队被搜身,检查书包和口袋是否有手机之类的违禁物品。她内心愤怒,语气却仍然和善,“请问你有什么建议吗?我能做什么吗?”她向教育局反映了情况,并在微博上发声。kidy是一个很好的人,我想,其他人或许不会在意与自己无关的青少年的尊严。

意识到动画是人画出来的这件事后,我不再像从前一样边吃饭边看动画。我开始看kidy和林拓推荐的《葬送的芙莉莲》,这部动画楠木作为原画师也参与了作画。是一个没有任何对白和故事情节的画面,一段石子路,路旁是花丛和树木,阳光从树叶筛下星星点点的光斑。一阵风吹来,人物的衣角和发梢在飘动,落在她脸上和身上的光点在移动。一刹那很快过去,我的眼睛容纳不了这刹那更多的细节。急切地倒回去,我看到草叶在风的重量下微微弯曲,花朵轻微颤抖,步伐的颠簸带来另一种不同于风的摇晃。我在那一刻看到了风的瞬息。想到这些是画师们一笔一画画出来的,是楠木伏在他那张拥挤的小桌上在某个深夜画出来的,我突然涌出眼泪。

“为了人眼都抓不住的霎时,画得这样细致、极致,值得吗?”

林拓没有正面回答我的问题,他说,“每一张都画好,这一段就好了。”

*文中受访者均为化名

参考资料:

《Anime Is Booming. So Why Are Animators Living in Poverty?》Ben Dooley,Hikari Hida

《日本原画分析与动态设计概论》邱家和

本文来自微信公众号:正面连接 (ID:zmconnect),作者:张苹,编辑:王天挺,顾问:王天挺,视觉:pandanap,出品人、监制:曾鸣