美国麻省理工学院(MIT)最近遇到了麻烦。一家名为FairAdmissions@MIT的民间组织正酝酿诉讼,控告MIT在本科招生中“重女轻男”,有意偏向女性,违反了公平录取原则和相关法案。

争议焦点是本科申请者的录取率男女失衡。“二十多年来的招生数据显示,MIT本科申请中女性录取率是男性的两倍。尽管历年女性申请人数仅为男性一半,但最终每届新生都人为地实现了男女人数均等。”FairAdmissions@MIT发言人、密歇根大学弗林特分校的经济和金融学荣休教授Mark Perry写道。他们据此认为,MIT根据性别区别对待申请者,非法歧视男性。

Perry表示,他们正在召集原告参与诉讼,理想标准是“SAT/ACT成绩拔尖、GPA优秀、有强力推荐信、课外活动丰富,却被MIT拒之门外的男性应届生”。

对峙

那么,MIT是否真的在本科招生中偏向女生呢?数据或许能说明问题。

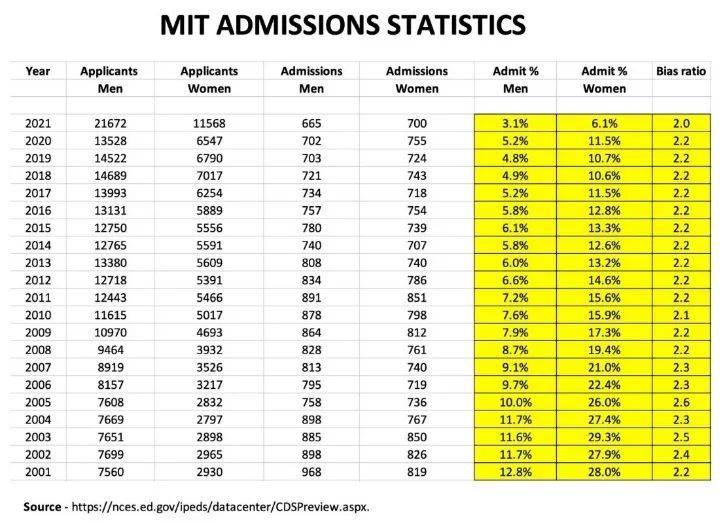

根据美国教育统计中心(NCES)数据,男生申请MIT的人数更多,录取率更低。2022年约有2.1万名男性、1.2万名女性申请MIT,有661名男性、676名女性被录取。男性录取率约3.1%,女性录取率约 5.6%,后者是前者的1.8倍。从2001年到2021年,这个倍数始终保持在2以上。

MIT本科录取数据 | 来源:NCES

FairAdmissions@MIT成员、MIT校友Tom Hafer表示,与低录取率形成对比的,是男性在SAT数学成绩的高分段表现更佳。SAT成绩是影响录取决策的重要因素。在满分800的SAT数学考试中,MIT新生前25%的学生得到了满分,中间段(25%~75%)得分普遍在780分以上。2015年,SAT数学获得满分的男性人数是女性的2倍,获得780分的男性人数是女性的1.5倍。总体来看,高分段的男性人数是女性的1.7倍。

但MIT新生性别比显然并未反映这一优势。他们怀疑,校方为了追求性别平衡,将许多优秀男生拒之门外。这不仅有悖其“教育机会平等”“招生方面禁止性别歧视”的承诺,更涉嫌违反美国教育法修正案《第九条》(Title IX)。

《第九条》禁止接受联邦经费的教育机构有任何性别歧视行为,无论是公立学校还是私立学校,只要接受了联邦资助,就受到条款约束。Tom Hafer指出,MIT每年接受来自美国国防部、能源部、卫生部等部门超过5亿美元的资金,一旦被判违反《第九条》,这些经费就有取消之虞。

FairAdmissions@MIT主张,MIT的招生过程应当无视性别(sex-blind),基于个人能力,接受客观条件最好的申请者,而不是“人为运作入学群体”,使其“符合招生官的意识形态偏好”。

对于“重女轻男”的指控,校方予以否认。MIT招生主任Stu Schmill在采访中解释称:“这些数据并不能说明女性申请者更容易被MIT录取,只有在男女申请人数大体相当(而录取率仍有明显偏向)的情况下,才能这么说。”

Schmill 分析称,女性申请群体的“自我选择(self-selecting)”倾向更为明显,往往只会在自身条件过硬的情况下提交材料,因此虽然女性申请者人数较少,申请质量却非常高,这就是为什么MIT新生的性别比例非常均衡。“所有学生都是以同样严格的学术标准和素质要求考核录取的,女生的表现并不比男生差。”

一位化名Ayn Honymous的作者在博客平台Heterodox STEM撰文,质疑Schmill空口无凭:“在没有确凿数据支持的情况下,这种说法很难让人接受。” Ayn要求校方给出进一步的SAT成绩分性别统计数据,“如果数据显示高分男性被拒比例过高,而低分女性被录比例过高,那么不光男性正受到歧视,还有人试图掩盖这一点。”

MIT招生官David duKor-Jackson强调,标化成绩不是一切,SAT成绩不足以说明问题。“譬如组建篮球队,为什么要费劲搞选拔赛呢?为什么不直接选身高最高的球员就万事大吉呢?”

招生官Chris Peterson则把MIT的录取过程比作招募一支登山团队,强调“多元化”的重要性:“我们绝不是在寻找一批完全相同的完美登山者;我们寻找的是一个丰富多彩的团队,有才能的人们相互支持,激励和惊艳彼此。”

其他高校呢?

其实,录取率的性别差异并非独见于MIT一校,而是美国高校圈的普遍现象。

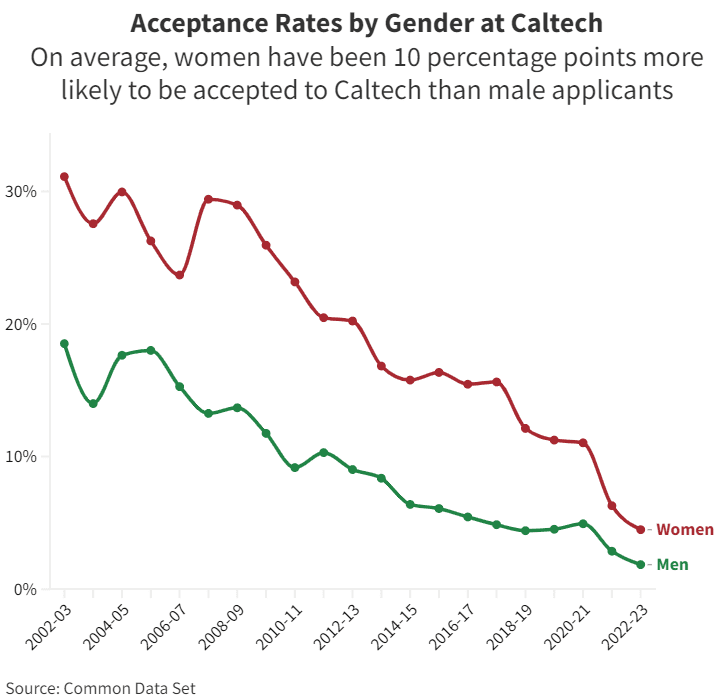

《华盛顿邮报》在2014年的一项分析表明,四所以科学和工程见长的院校——麻省理工学院、加州理工学院(California Institute of Technology)、卡内基梅隆大学(Carnegie Mellon)和哈维穆德学院(Harvey Mudd),校园中的男性占比显著高于女姓。也正是在这些院校,女性录取率大幅高于男性。在加州理工学院,自2003~2004学年以来,男女申请者的录取率平均相差10个百分点。2022~2023学年的女生录取率是男生的两倍以上。

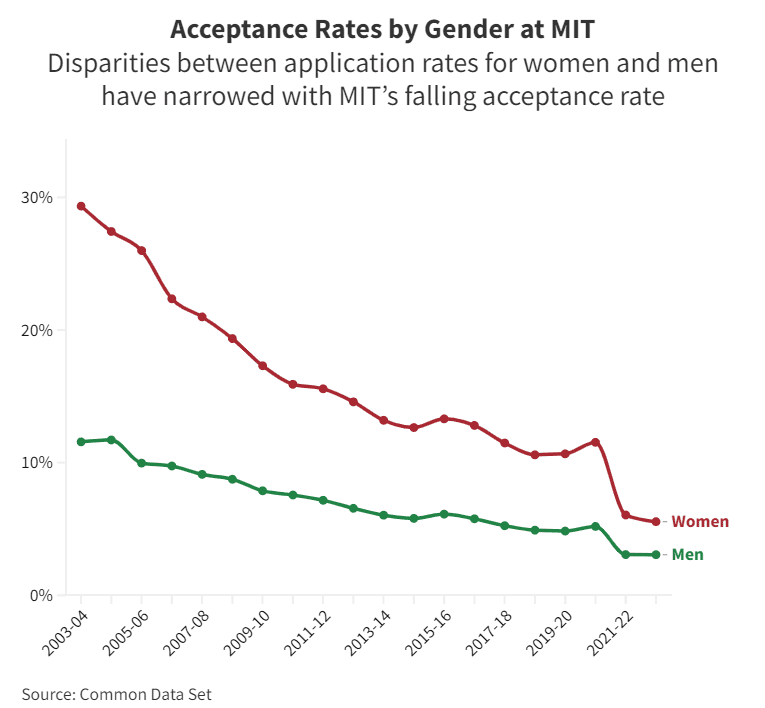

MIT分性别录取数据 | 来源:Common Data Set

加州理工学院分性别录取数据 | 来源:Common Data Set

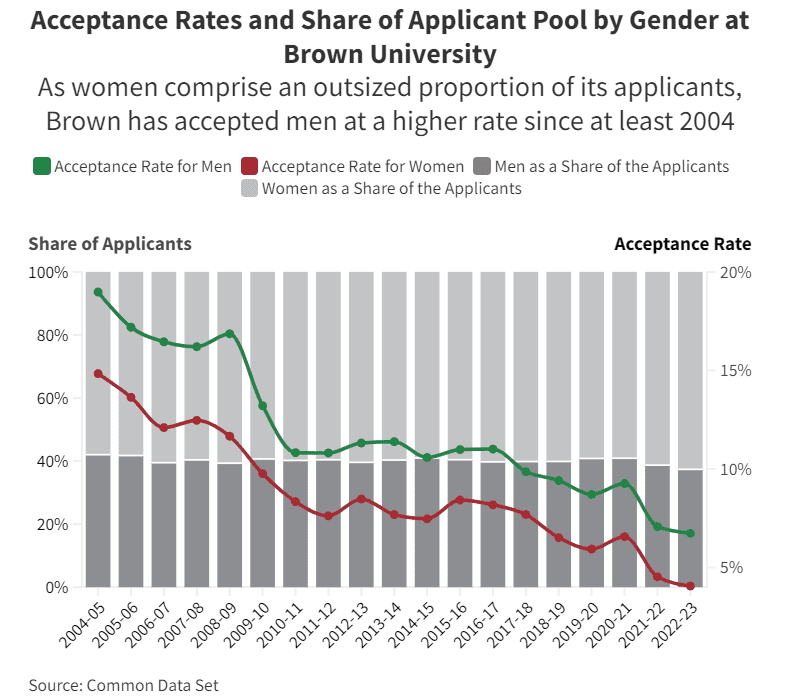

以人文学科见长的布朗大学(Brown)则与上述学校大相径庭,形成了有趣的对比:2022~2023学年,布朗大学的女性申请人数为31710人(62%),男性申请者人数为18939人(37%),前者几乎是后者的两倍。

而录取新生中男女人数大致相当:女生1287人,男生1275人——这意味着录取率的性别失衡:女性录取率4%,男性录取率6.7%。不论是申请者的性别比例,还是录取率性别失衡的偏向,布朗大学与麻省理工学院似乎处于两个相反的极端。

布朗大学分性别录取数据 | 来源:Common Data Set

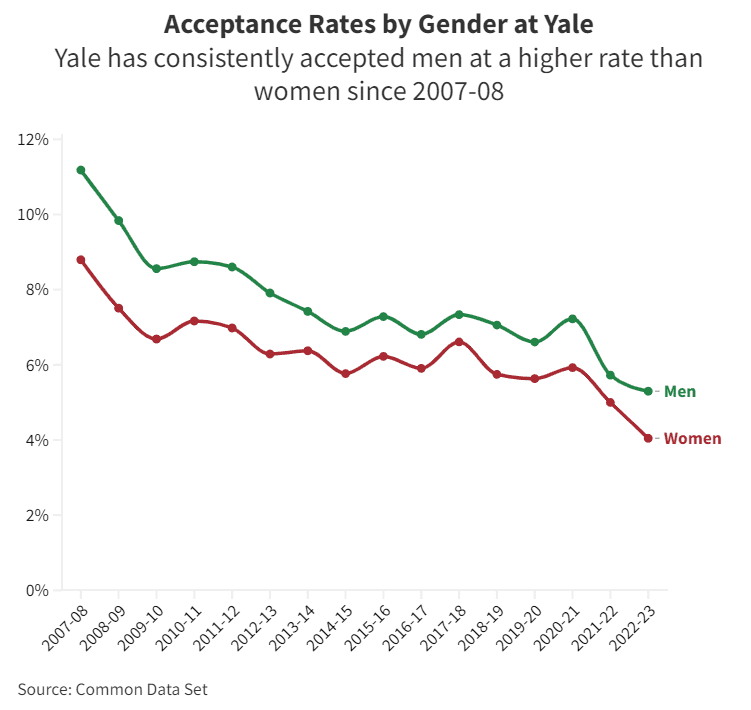

耶鲁大学(Yale)同样存在类似偏向,自2008~2009学年以来,耶鲁大学的男生录取率始终高于女生。2022~2023学年,女性和男性在申请者中分别占比58%和42%,这一差距在新生中收窄,分别占比51%和49%。

耶鲁大学分性别录取数据 | 来源:Common Data Set

《纽约时报》分析称,招生人员倾向于在学生中实现性别均等,是为了让学校对潜在申请者更具吸引力。

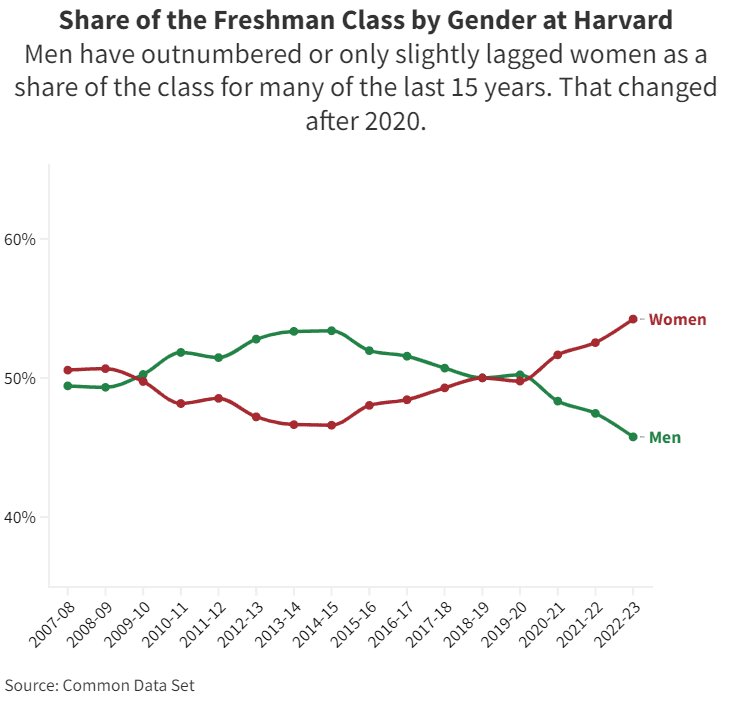

哈佛大学似乎是常春藤盟校中的异类,其男性和女性申请者的录取率几乎分毫不差:2022~2023 学年,男性录取率为 3.240%,女性录取率为 3.241%。新生中男性占比45.8%,女性占比54.2%。

哈佛大学分性别录取数据 | 来源:Common Data Set

MIT男女录取率差异的成因众说纷纭,但很显然,这所大学名声在外,被Mark Perry抓了“典型”。

暗流

美国主流媒体普遍对这起事先张扬的诉讼保持沉默,只有寥寥两家保守派媒体Washington Examiner和The College Fix刊载了简短报道。至于Ayn的那篇博文,正如平台名字所示,Heterodox STEM主要发表STEM领域的“异端”意见。Ayn自称选择化名是为了不被“恶搞、骚扰、妖魔化和拉黑”,FairAdmissions@MIT成员在媒体采访中也大多选择匿名。他们的声音并非当今美国社会的“正统”话语,而是冰层下涌动的暗流。

冰层正被打破,Perry是挑头的其中一人。他和支持者们声称,传统意义上的强势群体:男性——尤其是白人、异性恋、犹太——基督教男性,很多时候反而是校园里被歧视的那一方。休斯顿大学市中心分校英语教授Adam Ellwanger在题为《呼吁保守派师生行动起来》的文章中写道:“在大学,你很容易就能听到有人批评男性气质‘有毒’,攻讦犹太——基督教腐朽,指责白人种族歧视。”

他们认为,DEI(即多元Diversity、平等Equity、包容Inclusion)文化额外偏向女性和少数族裔,从某种意义上构成了对传统主流群体的“逆向歧视”,动摇了公民权利的平等根基。

Perry自诩公民权利的捍卫者。除此次的MIT录取争端外,他还发起了一系列针对“重女轻男”的投诉。各种学术项目和奖学金、研究机会、团体交流、教师午餐,甚至女性专属健身时间,都是他盯上的目标。

2016年6月,Perry向密歇根州民权部门投诉,要求关闭密歇根州立大学的女性休息室,声称校园内提供女性专用学习场所是对男性的歧视,侵犯了公民权利。校方在7月关闭了女性休息室,并于次年秋天将其作为男女混合学习区重新开放。

2022年,Perry向美国教育部民权办公室(Office for Civil Rights)投诉,指控明尼苏达大学双城分校歧视男生,禁止他们参加学校开设的机器学习夏令营“Girls:

现在夏令营网站显示,“

这是一场漫长而浩大的运动。《高等教育纪事报》将其比作“十字军东征”,MIT录取风波和上述两个例子,不过是Perry旷日征途中的几处烽火。过去七年里,他向民权办公室提交了近850起投诉,指控750多所高校超过2000项行为违反了联邦反歧视法。其中大多涉及性别歧视,少数涉及种族歧视。Perry透露,民权办公室因此开展了379项调查,解决了345项,近七成结果是“坚实的胜利”。

美国高等教育“阴盛阳衰”?

雪片般的投诉招致了反对和批评。社会学家Nicole Bedera表示,“看到民权办公室认可这些投诉,我感到气馁和沮丧。”她认为,女性专属项目和奖学金并未侵犯任何人的权利,“他们宣称这损害了男性权益,这纯属子虚乌有。”

而对那些真正需要帮助的女性来说,投诉的后果是其不能承受之重,“在解决教育不平等方面,女性获得的救济措施本已杯水车薪,现在连这些措施都要被剥夺。”

Perry及其支持者却声称,在高等教育界,女性已长期占据强势主导地位,因此并不需要特殊照顾。根据NCES数据,2022级大学新生中男性只占42.1%,女性占比高达57.9%。自1979年女生占比首次过半以来,两者差距逐渐拉大。1970~2022年间,男生录取人数从504万增加到781万,女生则从354万增加到1077万。需要注意的是,女性以少数适龄人口贡献了多数大学新生:根据美国人口普查局数据,大学适龄人口女性占比 49%。

一场性别危机似乎已近在咫尺,男性正逐渐淡出美国高等教育。《华尔街日报》的一项分析表明,受疫情影响,2021年的美国高校入学新生比2019年减少近70万人,其中78%是男性。公立四年制学校在入学率上也表现出明显的性别差距,2020年到2021年,女性入学率增长了1%,男性入学率下降了2.7%。美国国家学生信息交换所(NSCR)统计显示,截至2020~2021学年,美国全体在校大学生的女性占比来到了压倒性的59.5%,创历史新高,男性仅占40.5%。

差距从入学延续到了毕业。根据美国教育部数据,2012年进入四年制大学的新生当中,女性有65%在2018年前取得了大学文凭,同期男性的这一比例仅为59%。布鲁金斯学会(the Brookings Institution)统计显示,1970年,25~34岁的女性中只有12%拥有学士学位,男性为 20%;到2020年,拥有学士学位的女性比例升至 41%,男性为 32%。

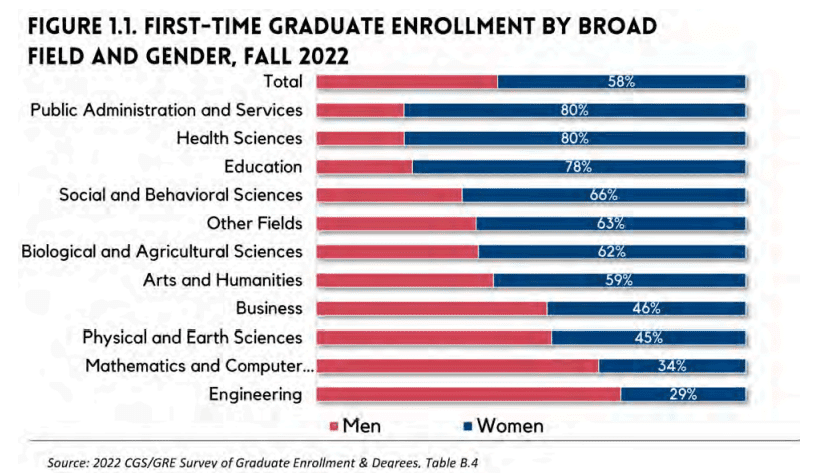

男性占比不足的趋势同样存在于研究生阶段。美国研究生院委员会(CGS)的年度报告显示,2021年攻读硕士的女性新生人数上升了5.2%,而男性下降了0.7%;2022年秋季研究生入学新生中女性占比58.2%,男性占比41.8%。2016年,女性首次超过男性,占据了法学博士生的过半入学席位。2018年,在美国律师协会认证的法学院中,女性占比达52.4%(Enjuris,2019)。2019年,医学院入学新生的女性占比也达到了52.4%(Stewart,2020)。

在顶尖院校,女生占比亦胜男生一筹。就本科阶段而言,U.S. News排名前50的美国公立大学,男性平均占比仅47.5%,前100位院校的男性占比为48.3%。

值得注意的是,上述差距并未显现弥合迹象,反而呈扩大趋势。根据非营利组织 Common Application纳入的900多所高校的招生数据,2021~2022学年大学申请中,女生(3805978人)较男生(2815810人)的领先人数比上学年扩大近一个百分点。

“女性不再需要这种特殊照顾或者偏袒,” Perry说,“沦为少数群体的恰恰是男性。”

数据的另一面

美国大学妇女协会(AAUW)首席执行官Gloria L. Blackwell承认,女性在各个教育阶段的人数占比均已超过男性,但她指出,“系统性的不平等仍然存在”。

数据本身不会说谎,但依照统计分析的切入维度不同,结果往往随之呈现出不同的面貌。

仍以2022年秋季入学的研究生为例,虽然女性总体占比达58%,但在不同专业领域的比例分布十分不均,各专业性别偏向明显。女性在公共行政服务(79.6%)、健康科学(79.5%)领域占据绝对优势,却在工程(29.0%)、数学与计算机(34.2%)、物理与地球科学(45.2%)等领域举步维艰。此外,全体新生中男性的全日制就读比例(74.3%)也高于女性(68.7%)。

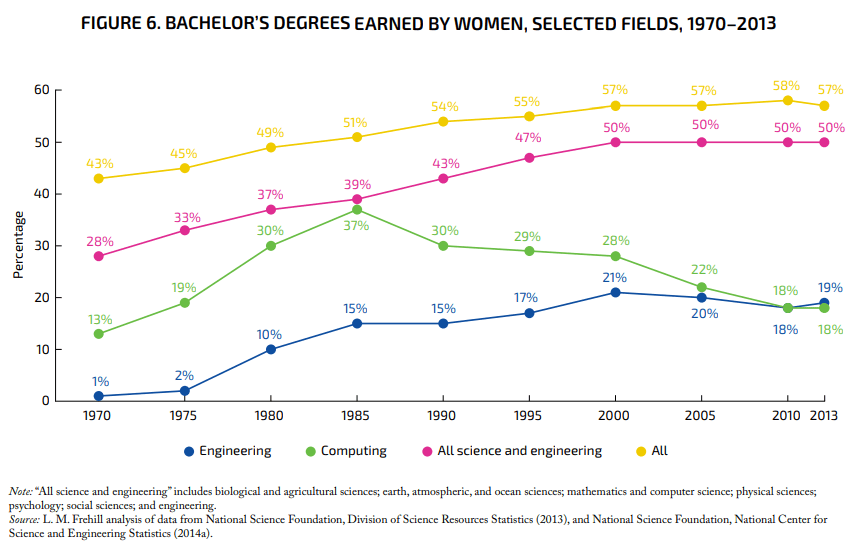

2022年秋季研究生入学情况 | 来源:CGS

纵向统计或许能说明更多问题。以历年学士学位获得者为例,自1970年起,女性在科学工程领域的总体占比逐年上升,并从1985年开始超过男性。但在工程与计算机学科,呈现出的走向与之大不相同:从1970年到2000年,工程学士的女性占比从1%逐年递增至21%,随后却陷入停滞和下滑,到2013年,女性占比已缓降至19%。

计算机学科的走向则更为戏剧化:自 1970年至1985年,计算机学士的女性占比不断攀升,一度高达37%,大有追平男性的势头。但在1985年之后,女性占比急转直下,逐年递减。2013年的女性占比仅剩18%,水平倒退了几十年。

1970~2013年间学士学位获得者女性占比 | 来源:L. M. Frehill

占比和增长率双低的同时,女性在STEM领域的流失率却很高。联合国教科文组织的一项研究表明,在美国的中小学阶段,男女生在 STEM 科目上的兴趣差异并不大。但随着年级提升,女生更加倾向于学习非STEM学科的其他科目,即存在所谓“漏管”现象。

求学阶段之外,女性在谋求学术职位时同样面临性别瓶颈。美国大学教授协会(AAUP)2020年的数据显示,女性教授占比33%,女性副教授占比45%。

女性和男性的差距在许多STEM领域更加悬殊:2018年,工程学助理教授中女性占比为25%,副教授为20%,教授仅12%。即使在同等级别的教职岗位上,女性薪资也普遍低于男性,前者平均收入仅为后者的81%。美国医学院协会(AAMC)的调查结果显示,在医学院,仅有25.6%的全职教授和15.9%的临床科学终身教授为女性,而且男性副专业医师的薪酬比女性同行高33%。

肯定性行动

数据分析可以为双方观点提供佐证,但争端的解决最终仍需回归法律框架。一个基本却尖锐的问题浮出水面:如何判定高校的行为构成非法歧视?

答案并不像Perry描述的那样一目了然。一些学者表示,长期以来,法院一直容许某些形式的 “积极歧视”。新英格兰法学院副教授Wendy J. Murphy说:“许多法院认为,在一段时期内,对过去处于弱势地位的群体给予额外照顾,这是可以接受的。” Murphy等人批评Perry的做法,认为这些投诉曲解了《第九条》的本意,忽视了它们在 50 多年前通过的背景:为了弥补、纠正法律歧视在历史上造成的遗害,为受害者规定的特惠措施。

Murphy提到的“特惠措施”在法律上被称为“肯定性行动”(Affirmative Action,又译“平权法案”),其作为一项具体政策,源自美国时任总统约翰·肯尼迪1961年签署的10925 号行政命令,明确指出在就业中“不考虑其种族,信仰,肤色或民族出身”。1967年,在妇女组织的积极奔走和游说下,林登·约翰逊在第11246号总统行政令修正案中追加“性别”项,肯定性行动的主体框架正式形成。

随着社会环境变迁,肯定性行动从一开始的反对种族歧视、强调人人平等,逐渐转向对少数族群、妇女等弱势群体在就业、教育等方面给予一定优待和倾斜。这也使其面临愈演愈烈的质疑声。

批评者认为,肯定性行动实质上是一种逆向歧视。它非但不能真正有效纠正性别、种族等方面的不平等,反而会制造新的性别、种族歧视问题。

其次,肯定性行动实际上是让无辜的、没有实施性别歧视行为的一代人,为其父辈甚至祖父一辈的行为承担责任,这种“父债子偿”的做法本身既不公平,也非正义。

最后,批评者声称,能够成为肯定性行动的帮助对象的,大部分都是受过良好教育的妇女或者有色人种;真正处于社会底层、需要帮助的妇女和有色人种却没有享受到实惠。因此也有人建议取消按照性别、种族、肤色来给予帮助的做法,转而按照个人的实际经济状况确定资助对象。

美国哲学家Richard Rorty也批判了肯定性行动背后的“身份”文化。他认为,弱势群体被描绘成"受害者",而受害者又仅仅由他们的族裔、性别和性倾向来定义。促进社群多样化的初衷落于形式主义,沦为“身份政治”和“立场学”。Rorty不无挖苦地问,既然是关心受害者和社会不公,为何从来没想过设立几个“失业者研究”“无家可归者研究”“贫民窟”研究项目呢?在Rorty看来,与其在理论上空谈“差异性”,不如创造条件,让弱势群体有机会参与到美国国民生活的主流中去。

尽管受到诸多质疑,支持者仍然坚信肯定性行动是消除歧视、实现社会平等进程最有效、最直接的方法。他们积极捍卫行动的必要性和正当性,其中最主要的两个理由,一是对历史上和正在进行的歧视给予补偿,二是促进社会多元化的需要。

支持者称,肯定性行动是对女性、有色人种等在历史上受到歧视、而被边缘化的群体的正当补偿。这种补偿也是边缘群体获得必要社会竞争力的前提。美国前总统约翰逊曾在演讲中指出, “你不能将一个被镣铐禁锢多年的人解放出来,把他带到比赛的起跑线上,对他说:‘你现在可以自由地与他人竞争’,然后理所当然地相信这就是完全公平了。因此,仅仅打开机会之门是不够的。我们必须让所有的公民都有能力走进这些机会之门。”

其次,支持者认为肯定性行动有助于促进社会多元化,消除不同性别、不同种族之间的界限。肯定性行动通过增加女性等传统弱势群体的代表数量,来打破男性(特别是白人男性)占据社会主流的局面,实现两性之间的动态平衡。此外,多元化也意味着不同的观点、视角、知识等。这对于全面地认识社会问题 、制定合理的公共政策是必不可少的。

种种争论在2023年6月29日告一段落。当日,美国最高法院一锤定音,在“学生公平录取组织”(Students for Fair Admissions,SFFA)诉哈佛和北卡罗来纳大学两案中裁定,美国高校将种族身份视为录取依据的做法,违反了宪法的平等保护条款。这一判决具有里程碑式的历史意义,在一定程度上推翻了肯定性行动政策。

不少美国大学批评了这一判决,但表示会遵守最高法院的决定。

具体到此次的MIT录取争议,Murphy认为,一方面,最高法院的裁决意味着有色人种学生可能会得不到特殊照顾。另一方面,基于性别的偏向仍然是允许的——至少目前是这样。她表示,也许在未来,法院和教育部最终也会取缔这些做法。

参考资料:

[1] https://mitadmissions.org/blogs/entry/mits-fight-against-gender-discrimination-in-stem/

[2] https://www.thecrimson.com/article/2024/3/19/editorial-harvard-fight-over-DEI/

[3] https://www.chronicle.com/article/a-crusade-to-end-reverse-discrimination

[4] https://www.aafp.org/news/blogs/leadervoices/entry/20200228lv-diversity.html

[5] https://www.thecrimson.com/article/2023/10/2/gender-parity-admissions/

[6]https://www.washingtonpost.com/news/grade-point/wp/2016/03/13/want-an-edge-in-college-admissions-see-the-schools-where-women-and-men-have-an-advantage/

[7] https://www.aauw.org/resources/research/the-stem-gap/

[8]https://www.washingtonpost.com/opinions/we-need-poverty-based-affirmative-action-at-americas-colleges/2016/01/29/fc24c71c-c526-11e5-8965-0607e0e265ce_story.html

[9] https://mitadmissions.org/blogs/entry/its-not-fair/

本文受科普中国·星空计划项目扶持

出品:中国科协科普部

监制:中国科学技术出版社有限公司、北京中科星河文化传媒有限公司

本文来自微信公众号:返朴 (ID:fanpu2019),作者:周舒义