本期分享者是图书馆员李晏。李晏更为人熟知的身份是戏剧摄影师。他被戏称为话剧界的“活化石”,友人介绍他时会说,只要在北京演过的话剧,他都看过、拍过。

随手举个例子:他拍过毕业大戏舞台上的姜文、陈建斌,也拍过排练中的大二女生徐静蕾、“尚不知名”的北京人艺演员濮存昕……国内也许再找不出第二个人,像他一样在剧场不间断地拍了40年。他拍照分文不收,这些只是他的“业余爱好”,日复一日地做这些只是因为喜欢。

他的本职工作是新华社的图书馆员(编者注:我们通常所说的“图书管理员”在实际的图书馆体系里,其实是一个初级职称,李晏目前是“馆员”职称,为方便起见,下文涉及他的工作处,统称为“图书馆员”),这份工作他做了40年,下个月他就要退休了。

40年间,他的工作从很被需要到现在彻底边缘化。以前,一到晚上,一百多平的阅览室坐满了人;现在,他所在的内部阅览室“一年都未必有一两个读者”。但他的生活变化不大——除了工作一年年地变得更轻闲。

李晏的生活很少变化。“日复一日”的生活让他感到安全。每天骑10分钟自行车,就从家到了图书馆。到图书馆后,第一件事总是打开北京文艺广播,“让办公室有动静”。然后做些分发、整理报纸的工作,一天的活在上班后的第一个小时就干完了,剩下的都是自己的时间。

他喜欢这种一切尽在掌控之中的秩序感。他长久地维持着生活的秩序,也维持着内心的秩序。他也主动拒绝过很多工作变动的机会,这些机会和飞速变化的时代距离更近,但他一点也不可惜。

哲学家韩炳哲在《倦怠社会》里指出,我们所处的现代社会是一个“功绩社会”, “功绩主体不断剥削自我,直至精力枯竭。他发展出一种自我攻击,并往往以自我毁灭为终结。建构自我的 ‘项目’ 如同一枚子弹,功绩主体开枪瞄准自身。”李晏没向自己开过枪。

改变、进步、突破、成长、挑战、克服这种时代的词汇跟他都没什么关系,他就想自由自在地活着。他从来没有为工作烦恼过,他对物质要求也不高,他不觉得变化就是进步,他有意识地保持不变。在一个推崇进步和成功的时代里,李晏认为生活比工作重要,他不试图在工作里找自我的价值,他另辟蹊径,给自己定了一个目标:要一直拍戏剧。他确实做到了。

以下是李晏的自述:

讨厌变化

这份工作特别安静。一整天我经常一句话不说,所以每天我到办公室的第一件事就是打开收音机听北京文艺广播,让办公室有动静,从早晨8点听到下午5点,有音乐、资讯、评书、相声,特热闹。每天发发报纸和整理上架,一个小时我就把活干完了,每个月把报纸捆着送去装订入库,这些工作特别简单。其它时间我就干自己的事。最近我在写戏剧的约稿。

我工作之外比上班忙多了,我要看好多戏,要拍照片,整理照片,5月份日本一个大学邀请我去办展览和讲座。

我老劝外甥换工作,他教小孩编程,我给他话剧票他也没时间看,回家也见不着他,我说你总是工作都没有自己的时间了还有什么意思?人一生中最重要的不是工作,生活才是最重要的。

我从小就懒散惯了,图书馆员很符合我的性格。其实有好多次其它工作机会,当时我能写能拍,经常给《中国图片报》投稿,他们领导说你要不来我们这里,别埋没在图书馆。我当时还学过世界语,外文局的世界语杂志缺摄影记者。我也有机会去新华社业务部门,但我都拒绝了。

在某些方面我特别愚钝,但有些方面我又特别具有前瞻性。我有个朋友去了《三联生活周刊》,后来忙得连见面喝酒吃饭的时间都没有,我想我也幸亏没去三联。我天生是一个特别爱玩的人,我肯定不是事业心强的人,你不想去干那些让你烦的、琐碎的、不愿意的事情。

我跟蜗牛一样没什么变化,我就搬过一次家,从单位搬到我自己的房子,我在办公室睡了10年,集体宿舍睡了10年,在家里住了20年了,我的工作也做了40年。我特别讨厌变化,有变化我就手足无措,特别紧张,日复一日的生活对我来说是最安全的。

2006年我在给赖声川拍《暗恋桃花源》的排练工作照和演出剧照,赖声川说我们有个角色没人演,你整天跟着我们要不给我们演吧,我就开始跟着他们一起巡演。结果没想到我演了16年。

当时一个剧组的工作人员大学刚毕业去澳洲留学,过了五六年有一次在剧场碰见她,她跟我打招呼,我说你不是去澳洲留学了吗?她说她早就毕业回来了,都结婚了。她的生活从大学毕业、留学到结婚生子,发生了这么大变化,我五年一点变化没有。

我是一个特别有计划的人,如果现在有人跟我打电话说今晚出来吃饭吧,我没事也不去。我不喜欢突然袭击,你必须要提前一天跟我约好,这样我就不会着急。我从小就这样老成持重,从来不丢东西,因为我爸是军人,所以我做什么事情都一板一眼非常认真。我做图书馆员的工作也特别细致,我的报纸永远整整齐齐,有领导视察工作,他们老往我办公室带。

李晏工作的图书馆

做什么事情我都喜欢把它做到底,不喜欢半途而废。1998年我跟表弟一起开酒吧,没到半年他就跑了,第二年酒吧还在亏损,我妹劝我赶紧转出去,但租房协议签了五年我觉得必须得干满。

那时候我睡宿舍,把酒吧当客厅接待朋友,一高兴就给人免单。最后干满了五年赔了十几万,我工作二十年存款只剩下一万三。现在想想当时也挺傻的,我这就是给房东挣房租呢,还耽误那么多时间。不过我特别幸运,在非典之前我就关门了,不然赔更多。

我想去图书馆

我小时候特别内向,一开始喜欢无线电、半导体,后来喜欢上了文学,把社区图书馆的书翻了遍,也不想上大学了,我就想当作家,作家不需要上大学,像高尔基那样接触社会就行。父亲的战友问我想干什么,我问你们这有图书馆吗?我想去图书馆,但当时图书馆在翻建,他就随便给我安排了别的岗位,我就去管了两年煤气。

去新华社看书更方便了,苏童张承志王朔在文学刊物上发表的作品我基本全看过,美术馆和民族宫都有很多展览,我几乎一个不落。那时候求知欲太强,好像永远填不满,我都去学世界语了。

当时阅览室的朱老师很帮助我,那时规定杂志只能借5本,我选一堆他记都不记让我拿去。要处理过期杂志之前他先问我,“你喜欢哪个就拿走”,我现在家里还收藏着好多80年代的老刊物。后来苏联解体,他跑到东欧当“倒爷”去了,我们就失去联系了。

图书馆分几个部门,比如采购、编目、流通,我是在报刊组。现在我待的地方是报刊组下面的内部阅览室。

以前获取信息都靠报刊,社里职工晚上没事也跑去阅览室,一百多平的阅览室晚上坐满了人。我们那会儿还值夜班,整天还挺忙的,要整理报纸杂志,用卡片手工登记盖章。

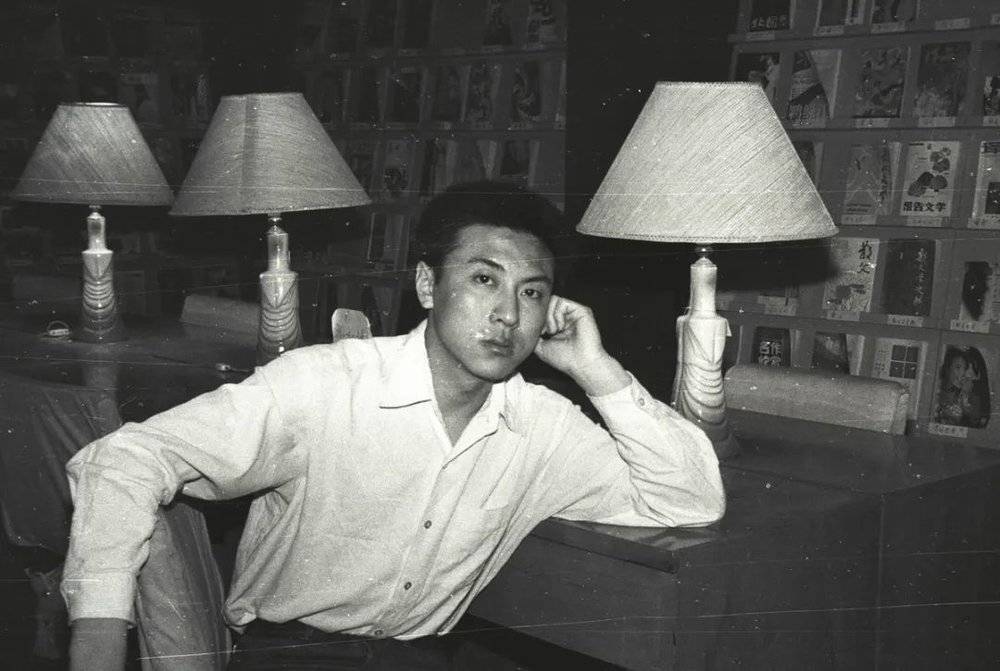

李晏在阅览室的自拍像(摄于1986年3月)

现在报刊是一个没落的行业,单位里的图书馆就更加没落。近五六年我所在的内部阅览室一年都未必有一两个读者。现在报纸订得很少,也不如网上快,完全没有新闻性了,大家也不爱来查阅了。我下个月就退休了,我的岗位以后有没有都难说了。

内部阅览室没什么工作,我就主动提出负责所有报纸的装订。原来有几百种报纸需要装订,现在只有20多种报纸。这主要是因为新华社工作需要,比如两会的时候很多记者需要查阅以往的报纸。每一个月或每个季度我们就要捆报纸去装订厂再入库。

我从来没有工作上的困扰。某一新上任领导听说我是刺头,他办公室在装修就来我这里办公,他给我另外找了个活,让我去把地库整理出来。我们好几年装订的合订本运到地库后都堆成了一座山,我每天穿裤衩和背心干得跟泥猴似的,从头到脚全是土,用一个月时间拆掉外包装整理上架。从那以后领导就服我了,对我特别好。

我还挺怀念那段时间的。这几十年的工作既不需要体力也不需要脑力,所以那一次挑战对我来说是挺意外的感受。

考五年戏剧

图书馆的工作就是我暂时的饭碗,我没想端它一辈子。那时候我觉得它太简单了,无非就是每早把桌子擦一遍,一周吸一次地毯,结束的时候把所有的灯都关了,没有任何挑战性的工作。我的工作太平淡了,所以我需要另外一个不同的东西互补,那时候我一门心思想搞戏剧。

很多同学特羡慕我的工作,我考中戏上戏,他们就说,你瞎折腾什么呀?我们考上大学的未必有这么好的工作这么好的部门,你就好好在那呆着吧。我说不行,我还要考,第一次通过专业考试的时候,人事处的人碰见我说:“你考上了啊?你的档案都被调走了。”我当时特兴奋,考了两年终于考上了。后来才知道所有通过专业考试的人都调档了,我又灰溜溜地被退回来了。

我考了五年戏剧学院,总是通过了专业考试但是不录取我,前面有个胡萝卜吊着你,你能不往前走么?最后那一年我听说只招应届毕业生,所以我就算了,别一棵树上吊死了。我歇了一年特别沮丧,我怀疑我的才华是不是不适合干这个,天天跟一帮朋友喝酒,玩得特愉快,又振作起来。

这群特别活跃的朋友给我带来很多新鲜的东西,我也被感染,越来越觉得没什么放不下的东西。那几年考学,我不交流也几乎没有社交,我以前特轴,我父母都劝我别考了——他们没给我任何压力,甚至我爸说过你在外边受了委屈随时可以回家——但我非要考,死要面子撑到底。

玩了一年后我就去学了摄影,当时我拍了很多社会新闻话题,比如圆明园画家村,我没想过我还能跟戏剧再有什么关系。后来我认识了牟森,他当时正在排新剧,我就去给他拍剧照工作照,半个多月后我又认识了孟京辉,他们不停排新戏,我不停给他们拍照,然后照片被印在节目单上,发表在媒体上。我觉得这太讽刺了。当年我拼命考戏剧学院都跟戏剧半毛钱关系没有,现在绕了一圈又回来了。

孟京辉的成名作《思凡》剧照

冥冥之中你做的每件事之间都有千丝万缕的联系。就像他们觉得我剧照拍得好,这也是因为我不只懂摄影我还懂戏剧,有小孩问我有没有经验传授,我说不出来,这是锻炼和敏感。

重新回到戏剧圈时,我有一个特别明确的目标,我这辈子要么就做一个碌碌无为的人,要么我要干一件任何人在任何时候都替代不了我的事情。那时候我决定要一直拍下去,我想以后要办展览和出书。我现在做到了,没有任何人能替代我。

我出版《当戏已成往事》,从1982年写到2006年,我正好赶上中国当代戏剧的开始,当时林兆华《绝对信号》是里程碑,他们说我是中国当代戏剧活化石,因为我持续的时间够久,一个人一件事情做40年,他不成事也得成事啊。现在请我办讲座和展览的越来越多,因为中国没有第二个人这么做。当时也有文化摄影记者在拍,但后来他升职当领导了也不拍了。

后来想想我幸亏没考上戏剧,考上以后我要么教学,要么写剧本,现在想想都不如业余爱好,没有人逼你干不愿意的事情。我希望我有选择不去做我不愿意做的工作,有些剧我不喜欢不看不拍,如果这是工作你能不干吗?

在2006年我甚至还成立过一个剧团,好多我们剧团的现在都出名了。当时大家都比较幼稚,每个人想法不太一样,最后一个戏也没排出来。为了给大家排戏我写过几个剧本,但现在我已经没有通过戏剧表达的欲望了,我现在就想做完第二本书,就可以彻底退休了。

我后来越来越喜欢做图书馆员。我把阅览室弄得整整齐齐,干干净净,不像你无法操控的环境,每天都很糟心,这个工作我可以完全做主,多好啊。我有很多时间干我自己的事情,看书,看戏剧,我能坚持拍戏剧也因为我没有压力,我可以按照自己的想法生活。如果朝不保夕我怎么可能坚持拍一个主题40年?

这里也有我主动的牺牲。如果有家有孩子,你一直看戏拍戏你得考虑对方的感受,但我就没必要;父母活着的时候我跟他们打个招呼该走就走了,我一直很喜欢狗但我都不敢养。

自由自在的生活

我一个人一间办公室,不需要跟别人打交道。我跟同事的关系处得也挺好,我如果长时间出去,他们会把我的报刊搁好,我回来再登记。

我们也不存在竞争关系,我2005年就是“馆员”,5年之后可以申请副高职称,但那几年我一直在外面拍演出,2018年馆长提醒说你离退休没两年了,赶紧申请,多吃亏啊,后来疫情我情绪低落,等再想申请也来不及,我就不费那劲了,尽管比我晚进来的都是副高了,但人总不能什么好事都占了吧?

我以前老安慰我妈,你看我妹结婚有孩子了,她不也离婚了嘛。孩子还整天折腾,你看我少了多少烦恼?人这一辈子最重要的是自己过得舒服,那些都没必要,虽然我不是大富大贵,但是我每周都能回来看您,刘叔叔的女儿倒是风光,去英国留学不回来了,老两口现在连女儿都见不着。你是觉得我这样好,还是像刘叔他闺女那样好啊?我妈觉得我说的有道理。

管煤气的时候我老去食堂溜达,我们那有两个一级厨师,他们特别喜欢教我,我问他1,他能给我说出5,他们炒菜我在旁边学了不少技术。我喜欢做菜,这也跟艺术创作一样。我回家经常给父母做饭吃,尤其是我爸后来糖尿病,牙齿也不好,我就给他做软和的、适合吃的东西。

我也很喜欢逛胡同找小饭馆,但有意思的地方现在越来越少了。我也不知道这是不是社会进步的必然,但我不喜欢。我还是喜欢看纸书,我从来不叫外卖,我也不会网上约车,不会扫小黄车,微信也是很晚以后才有的。

我们《暗恋桃花源》剧组里只有两个人没有微信,一个是我,一个是陈明昊。黄磊说你们俩怎么那么特殊?我们通知什么时候出发还得单独给你们打电话,你们赶快弄一微信。我这才弄了微信,有微信以后我就把它当日记了,天天发朋友圈。

很多东西我是有意识抵抗,我不认为这是社会的进步,在路上拦不到出租车特别恼火,我觉得这对不掌握技能的老年人特别不友善。我现在一直骑自己的自行车,出行提前规划坐公共交通。我不认同,所以我就按照我自己的来,我为什么要屈从别人、屈从这个社会的变化?

我也不愿意受到太多的约束。好多人误以为我拍照收费特高,请我的时候特别不好意思地问我“付您多少报酬合适”,我说我拍照从来不要钱,他们都特别惊讶,怎么可能?我说因为我要彻底的自由,我想怎么拍就怎么拍,你们不愿意不用就完了。

房子还完房贷了,我收入也挺高的,其实一个月有3000块钱就够花了,也没什么可消费的地方,我从小没过过苦日子,我也从来对钱没有太高的欲求。

从我母亲去世以后我特别明确,我就想要自由自在的生活。以前失恋我简直活不了,像面前有一座山,但现在想想只是一颗石头,后来任何当下解决不了的问题我就用时间解决。

我活得挺值,我想做的事情都做成了。单纯从时间上讲我就多活了好多年。我当时果断不要单位分房,因为想离单位近我就自己买房。我现在出门到办公室骑自行车也就10分钟,单位的房通勤来回要两小时。我也没孩子,时间都是自己的,不用跟他较劲,陪他写作业,给他讲睡前故事。

有人问我你会不会感到寂寞。我是很喜欢、很享受生活的人,周末在家我可以把时间安排得很好,给花剪剪枝松松土、打扫卫生、洗衣服,找个电影看,或者做个饭,这很充实,我为什么感到寂寞呢?

年轻的时候我想当作家,退休以后我也想写小说。当然不可能达到金宇澄的成就,但我也没有要得奖的压力。我之前构思了一个小说写了两年也没写完,不需要完成它,我就享受这个创作过程,最后也许会跟我的剧本一样,我不想再完成它了。

有的人会误解你多出来的时间是不是都忙事业了?我哪有什么事业,我就是玩。比如跟朋友喝酒,多美好的事情。这帮朋友里特别多有意思的人。有个小组几个人总是意见不统一,不能选定去哪儿,最后大家就把地图挂在墙上,推举一个人投飞镖,最后飞镖在哪就去哪。3月份他们要去重庆附近考察三线工厂。我说你们再晚一个月我就能赶上,但他们都定好了,让我赶下次的。

李晏与朋友们的聚会(图片由受访者提供)

本文来自微信公众号:BOSS直聘 (ID:bosszhipin),作者:周取,编辑:闻与