2022年,青年艺术家蓝一开始做一个关于外婆的家族史项目,探寻外婆的一生。外婆是个“疯子”。她三岁之前都跟外婆睡,外婆最疼她(“她会骂别人但不会骂我”),但在做这个项目之前,她并不了解她。她通过访谈去了解外婆生前的经历,并用文字、装置、画画等形式去呈现外婆苏梅的一生,2024年春天她在广州新造空间和另外两位艺术家一起布展,主题是“追问沉默:家庭史三人展”。

很多人在看完展览之后称赞蓝一的勇敢,但蓝一说,她“其实很自私”,她“研究外婆是为了研究我自己”。她发现,外婆和自己人生的课题有很大的关系——外婆虽然疯掉了,但她是一个不妥协的女人,她看到了一个“被定制好一生的女人是怎么脱轨的”的故事,尽管是以一种被动的、悲剧的方式。

她自己也是一个需要“脱轨”的人。她从小在比较的氛围里长大,因为家族的小孩特别会读书——表妹是某省文科状元,表姐保送人大——她从小就习惯性思考自己有没有竞争力。

危机感与自我审视始终伴随着她。她害怕自己“不好看”,因此穿衣服特别喜欢穿白裙子,总是打扮得很“好嫁风”;去参加人多的活动时,会先把手毛和腿毛剃掉……很长时间里,她的直觉都用在“观察男人喜不喜欢我以及怎么让他喜欢我这件事情上”;作为年轻的艺术家,她“非常需要”展览机会,而她觉得话语权是掌握在周围的男性手中的。

在做外婆的项目之前,她刚经历了两三年的重度抑郁期。她从小喜欢画画,后来学了艺术,毕业后做了接商单的插画师,收入可观。抑郁之后,她完全画不了画,拿起画笔时对每一个笔触都充满怀疑。“本来我可以当个工具人,被人捧着开开心心活下去,但突然我觉得一切事情都没有意义,你的架构被瓦解了,你不相信自己的判断,不相信自己的能力,不相信自己做过的事情。”

30岁前后确诊的抑郁症成为她人生的分界点。在抑郁之后画不了画的两年里,她花了很多时间确认自己应该如何活着,一点点地“捡回”自己的感受。她把原先用来讨好外界的天赋重新放到自己身上。她的工作也发生了巨大的转向——她不再接商单,绘画风格从具象的、通俗好懂的、好卖的转向了抽象画,她也因此从收入可观的插画师变成了月入五六千的艺术家。

成为“艺术家”之后,她与家里的猫一起“消费降级”了。以前,她会花三四千买一件衣服,现在,她穿29.9块钱一条的裤子;猫粮也从600元一袋的换成了88元一袋的。但她的状态在这过程中开始变好,对画画的恐惧与怀疑也逐渐消退了。她现在不再担心自己不好看,理发的时候会让理发师给她理一个“聪明”而非“好看”的发型。

以前,她也像很多人一样担心做艺术家会饿死,但她现在发现,人是可以以艺术家的方式活着的。也就是说,人可以不成为工具,可以不迎合、不追求“合群”,只是诚实地遵循自己的感受活着。

以下是蓝一的自述:

抑郁

30岁前后,我抑郁了。抑郁很严重,没有动力做任何事情。在长达两年的时间里我什么都没做,不出门,不社交,我把所有的群都退了。我没办法画画,每画一笔,我就质疑自己这样画是什么意思,我为什么要选这个颜色。那时正好是疫情,我本来准备去法国读书也不能去了,我就玩了两年动物森友会,在动森里看日出、看流星。

我曾经是一个插画师。2016年我从广州美术学院研究生毕业后,和很多商业品牌合作画插画和IP,那段时间我收入可观。但接商单你需要考虑这个东西好不好卖,你要讨好甲方和市场,我之前用招聘软件找活,他们希望你学历越低越好,他觉得研究生太麻烦了,他需要一个更听话、快速完成插画的人。

我妈就说你读研究生不就是为了进高校吗,我就去广美教了一年多画画,但挫败感很强。我之前在网上教画画,最多时1000多人听课,他们对画画很感兴趣,让我也很兴奋。但学院的学生对你教什么不太感兴趣,甚至不来上课,他们总像是要赶紧做完这件事,完成学分就好。

这让我对进高校教书产生巨大的怀疑,我觉得我是别人完成某个指标的零件,完成学生的指标,完成学院的指标,去画一些你不想画的东西,自由度还不如商单。所以有一阵子我特别虚弱,我不想做的事情太多了。

本来我可以当个工具人,被人捧着开开心心活下去,但突然我觉得一切事情都没有意义,你的架构被瓦解了,你不相信自己的判断,不相信自己的能力,不相信自己做过的事情。我有很多质疑。我发现很多绘画艺术教育把人教成工具人,只教人技法,但这背后没有人文关怀或你的表达。

抑郁之前,我去了一趟法国。我跟法国一个老师聊天,我说我不是很合群,我和一些做商单的插画家混不到一起去,那个老师说,你是想做艺术家吗?做艺术家不需要合群,艺术家要追求真相,你想追求的真相是什么?我当时就懵了,我怎么从来都不知道艺术家要做什么事情。我不知道我要追求什么,什么是真相,我一点想法都没有,所有东西都是别人告诉我要怎么做更好。

我也看到那些艺术家不去追求普世的生活方式,他们做完一个行为艺术就去端盘子,再做一个行为艺术又回去端盘子。他们选择不去做工具,把艺术放在很重要的位置,不让别的事情消耗它。做商业插画会消耗我画画的劲头,导致我一画就会画那些东西,你下意识讨好一些东西,你会忘记你最需要讨好的是自己,你老在乎别人的感受时,你会忘记自己也是有感受的。

2016年底,蓝一在IP合作中拍宣传片

“我”的感受

在去法国之前我从没想过自己要过什么样的生活。我听妈妈说读研究生很好,当老师很好,或是别人说这个好,那个好……之前我去参加人多的活动时,会先把手毛和腿毛剃掉。我也曾经想去整容。我一直觉得自己长得不好看,我1米71,在南方比很多男生都高,在海南人里我又太白,所以我一直会不停审视自己什么时候不好看,他们会不会觉得我很奇怪。我觉得我要符合某些定位,所以我特别喜欢穿白裙子,打扮得很“好嫁风”。

我以前有很多感受但不知道怎么表达。比如我一直觉得别人盯着我看,我妈会说因为他觉得你好看,但我觉得不舒服。我经过很长时间思考才明白我讨厌被凝视。

以前老师经常会叫我一起吃饭,我之前觉得老师在照顾我,那时候我27岁,非常需要展览机会。我快30的时候,他叫我出去吃饭的频率变少了,有一次老师说,你现在看起来跟20岁出头也没什么区别嘛。我当时觉得非常不舒服,但我不知道为什么。现在我知道了,20岁是他看女生的标准,而我以前甚至为能迎合他的标准开心,现在我觉得很恶心。后来他又约我出去吃饭,我就说今天有一个女权活动不去了,他再也没找过我。

我现在回头看我的展览机会都是我自己争取来的,这些老师一个忙都没帮上,甚至给我出奇怪的点子,“你画画小猫小狗,别人喜欢女孩画这些。”我现在想想这都是什么鬼东西。

很长时间以来,我的直觉都用在观察男人喜不喜欢我以及怎么让他喜欢我这件事情上。不只是亲密关系,你觉得周围环境里的男性是有话语权的,你的很多事情都是被别人决定,你需要通过讨好别人来获得资源,你觉得如果他跟你在一起很舒服,就会给你一些关注,这些关注对你很重要。但其实这些并不如你想象的重要。我现在把我的天赋都用在了解我自己上,去投入到我想做的事情上。

30岁前后我有很多反思,做了很多决定。我从小就在比较的氛围里,我们家族的小孩特别会读书,我表妹是某省文科状元,表姐保送人大,从小我就习惯性思考我有没有竞争力,我一直很有危机感。尤其是快30岁时,他们老说什么“最好的时光”,“女人什么时候干什么事情是基因决定的”,那时候我特别焦虑。

相处10年的前男友向我求婚,说挣钱买房生个孩子,这一切就像倒计时一样催促我。但想了很久我发现我根本不喜欢小孩,也不喜欢家庭生活。我决定不生小孩,跟前男友分手,我想人生是我自己决定的,不是基因决定的。

以前我好像从来没真正考虑过我自己的感受。比如我想让成绩更好看,我就不去玩了。但是成绩好看对我的意义是什么?虽然我从小就喜欢画画,但我选择美术很大程度上是因为我表妹太厉害了,我不想跟她一起放入高考的对比体系里,我学美术就没人跟我比了,我们家族没人做艺术,他们没法评价我。

我妈妈是一个很焦虑的母亲,她从小给我报很多兴趣班,跳舞、下棋、书法、弹琴,除了画画,我一个都没有坚持下来。我从三岁就开始自己乱七八糟地画。我有一个特殊的技能,我可以倒着画水冰月,我后面的同学看到的就是正的,她说哇你好厉害,你居然可以倒着画。我特别喜欢画女孩子,我还很喜欢画不穿衣服的女孩子,画画是我直觉下的选择,我可以实现一些所谓女孩子不应该做的事情。

在抑郁不能画画的两年时间里,我每天吃药、睡觉,什么都不做的时候我也很焦虑,有一天晚上我睡前摆弄iPad,第二天早上起来后我发现多了一张画,我都不记得自己画了。后来我如法炮制,在吃安眠药无意识状态下画了160张画,形成InnerSymbol系列。

InnerSymbol系列

我问医生这个药是不是会产生幻觉,我是不是把幻觉画下来了,他说不是,这个药会让你去做你平时不敢做但是最想做的事情,我突然发现原来我平时最想做的事情是画画。这其实是一个很无力的选择,那段时间我只能跟着我的无意识去画画。我觉得那个“她”在求救,希望我从绝望中醒过来,她一直在不停告诉我,“我”是有主体性的,我帮你呈现出来了,接下来就看你自己怎么做了。

大家觉得InnerSymbol系列是我画得最好的东西。因为你感受更直接了,没那么多框架束缚,不用权衡构图、光和颜色深浅,没有这么多考虑,画就是了。

外婆

不过,很长时间里我还是觉得绘画很没意义。直到我开始做追问外婆一生的项目,我突然意识到绘画还是有用的——我可以通过视觉语言去传达我的感受。

外婆项目做完之后,我觉得有些东西被重建了。讲述外婆的人生,重塑了我对女性处境的看法,对精神疾病的看法。我最近听到很多人说我勇敢,但我知道我其实很自私,研究外婆是为了研究我自己,在这个过程里我觉得我被她拯救了。她的经历给我很大的震撼,她虽然疯掉了,但她是一个不妥协的女人。我发现她和我人生的课题有很大的关系——被定制好一生的女人是怎么脱轨的?我外婆脱轨的方式当然是非常地痛苦,那我的方式能不能更主动一些?

我一直觉得我跟外婆有很强的联系。我三岁之前跟她睡在一起,但我不知道为什么,之后她发疯的时候,我妈妈就说,你先走。她每天见外婆第一句话就问你今天吃药了没?外婆每天都要吃一大把药,所以我用药丸做了外婆的肖像。吃完药之后外婆什么都不说,坐在那里没有反应;如果她不吃药,她就会一直骂空气,见人就骂。但我不害怕她,从我记事以来她就存在于我生活里,她最疼我,她把痛苦都转移到别的东西上了,她会骂别人但不会骂我。

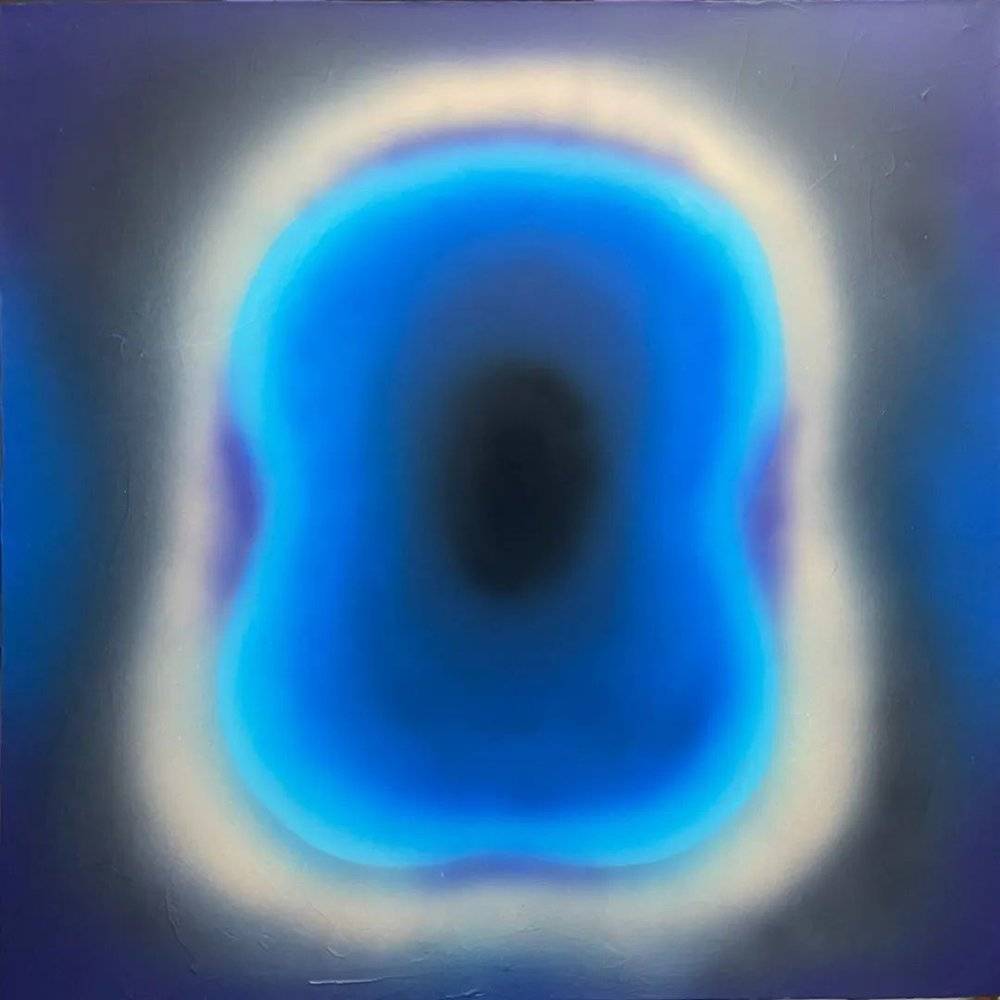

蓝一作品,《关于外婆星盘的研究》

抑郁发作很厉害的时候,我一直否认自己生病,有一阵子我打算找个没人的地方跳楼。有一天晚上我没办法睡着觉,太累了,后来睡着醒来的时候我脑海里是外婆在对着我笑的画面,我想我真的需要去看病了,第二天我就去精神科挂号,某种程度上我被外婆救了。她提醒我,不要否认这件事,接受就好了。

我们家族觉得外婆得了精神病很丢人,外婆和外公离婚后,我妈妈成为她的监护人。外婆好几次走丢,后来警察都懒得找了,每次都是我妈妈下班后半夜去找。我也是在做这个项目时意识到我妈妈是一个很了不起的人,她不觉得精神病有什么问题,她觉得妈妈爱我,我也应该爱她。

关于外婆,家族里有很多沉默和回避,很多事情我妈妈都不知道。关于外婆是怎么疯掉的,在家族中流传了很多版本。事实在不同人的叙述中不断变化,我需要交叉查证很多信息。

跟外婆的邻居聊的时候,他们会说好好的人怎么就疯了,外婆之前多好,清清秀秀,说话小声,漂亮端庄,是一个很完美的女人。但相比于完美女人,我更愿意相信她疯了之后我感受到的事情。比如她人生最后的四年骨盆摔伤,不能下床,生活不能自理,后来她拒绝进食,她想离开——尽管她疯了,但她有自己的意志。他们无视了这种意志,带她去医院打营养针,所以我在作品里保留了她的那句话:“我要上天了。”她那么多年来一直在等这个时刻。

我还写下她临死前一天嘱咐女儿通知前夫过来看她,但是女儿没有通知这件事。我大舅没有讲这件事,是我妈妈讲的,后来在跟我大舅核对信息时,他把这句话删掉了,我又加进去了。他们觉得我外婆不重要,疯女人说的话没必要信,她的感受不需要回应,但他们又因为没有回应这件事感到羞耻。

在我做这个项目的过程中,我妈妈也有了一些变化。以前她会跟我说,我抑郁是因为我想太多。我说你看外婆,你觉得她是想太多吗?她一开始会沉默,后来她了解外婆具体的经历后,她更尊重我的感受了,我跟她说我不舒服,她再也不会说你忍一下或你想太多了。

以前她很喜欢叫我跟各种领导吃饭,我说我约了同学,她说你把同学推掉。现在我就说我不想去,她也不会再强求,我不需要继续解释理由。当然这也是因为我更加确认自己的感受。

“你只要活着就很好了”

我有一阵子非常沮丧,我跟精神分析师说我都没有工作,我是不是跟我爸一样也是个无业游民?他说你好奇怪啊,你的工作不是艺术家吗,怎么没有工作了?我想是啊,只不过我的职业范围比较模糊一点。有个朋友最近发明一个新词汇,叫综合就业,大家都很受用,解决了别人问我们职业时的沉默。

一个纪录片导演姐姐说,你不需要做什么,你现在这个状态下只要不放弃自己,别人看到你也会受到激励的,你只要活着就很好了——因为我没有像别人一样,哪个好我就去做哪个,但我仍然活下来了,我也能活得好。

从法国回来后,我的绘画风格从具象的、通俗好懂的、好卖的转向了抽象,我不接商业插画,开始做纯艺术的创作。这两年多我做精神分析流派的心理咨询,做外婆的项目,我的状态在慢慢变好。我对画画也没那么恐惧了,我最近开始买新的画布。

我现在的生活相比于接商单时差别挺大的。以前我花三四千买件衣服,现在我都买29.9块钱的裤子。前段时间我看到别人扔了一个很新的沙发,我就把它搬回家了,替换掉用了7年、被猫抓成破布的沙发,家里焕然一新。我妈有时会提起外公家里做菜用茅台当料酒。但茅台还是料酒对我没差别,何必为了用茅台当料酒去做不喜欢的事情?

我现在可以把时间精力都花在我的创作上。平时我就在家画画,写一些文章,一周工作几天,剩下的时间就跟艺术家交流,跟精神分析师交流,去听一些讲座,有时候是我主讲。上周我在做外婆展览的导览,我想跟人对话,想知道大家的反馈,接下来我还有一个关于自己的创作个人史项目要落地。

我现在一个月五六千的收入,来自于做艺术家项目的补贴和教课,我现在画抽象画基本没有收入。我现在的物质生活大概就是,有就有,没有也无所谓。

广州的生活成本很低。我和男友一起租了120平米的房子,租金3800。身边艺术家朋友都很穷,大家聚餐也吃得很便宜,要么在家里做饭,要么去个人食堂吃饭,中午接一次龙,晚上接一次龙,你想去吃就给20块。去吃饭的都是学艺术的、做人类学社会学这些赚不到钱的家伙。大家都是这种生活状态,你也不会觉得有什么压力。

我之前觉得自己完全没有创造力,有一阵子经常被一些男性艺术家教导,他们说你要赶紧去北京上海打拼,你这个年纪再不成名以后就没办法成名。还有人说你之前做的行为根本就不算行为艺术。也有人说那样子画画更厉害。

我被动摇过,我会去学很多技法,之前有个时期我会画很具体的、看起来很厉害的东西。我现在慢慢建立自己的思维体系,开始不那么担心别人的看法。抑郁的那两年看上去我什么都不做,但我其实在努力把自己的感受捡回来。

直到现在,自我怀疑仍然会在很多时刻出现,比如今天上午看一个艺术家的作品,太好了,我画不出来。但我又想,我干嘛要跟他比,我做自己的不就行了。做外婆的项目时,跟另外两个人类学者一起做展览,我担心我的文字跟他们放在一起像小学生作文,担心自己陈述方式别人是否能听懂,但其实我用图像更有优势,我也对展览的呈现很满意。对自己满意这是需要练习的。

艺术需要自恋,为什么男性艺术家那么多,因为他们不需要成本就可以自恋,女性需要很多肯定才觉得我好像做得还可以。

现在我不需要那些东西去证明我自己了。经历了三年无意义的创造,经过InnerSymbol系列后,我发现我不需要通过什么东西去证明我的才华和创造力,你在无意识的状态下都可以创作,这就已经证明了一切。

我觉得动森救了我的命。我对一切都感到失望的时候,我还有能力在动森建立一个我自己的小岛,什么都是我说了算。我睡不着觉,朋友说你来找我,今晚有流星,我们就在动森里看一晚上的流星。我的岛上种了很多树,我们有阵子很喜欢在我的岛上捉迷藏,大家藏在树后面,你拿网去抓他们,非常幼稚,但非常愉快。我以前会否认这件事的意义,会觉得是不是浪费时间,但现在觉得,你去体验它,你觉得很快乐,那不就够了?我在学习不断确认自己的感受。

蓝一影像作品《海,自言自语》中的画面

本文来自微信公众号:BOSS直聘 (ID:bosszhipin),作者:周取,编辑:闻与