今天和大家聊聊网红游神搞怪被各方怒斥那事。我们虎纠难得上个新闻,这就有点尴尬。话说回来,本乡本土,我还是略微了解一些情况的。网络上这事的议论不少,我认为其中一些是不够接地气的。还有一些背后的问题,也已经发生很久了,也应该直面一下。

我们还是先从那个游神说起吧。事件发生后,各路人马对五福大帝的考据工作也差不多了,我也不再赘述。简单的说,这次福州巡境的主神五灵君或称五福大帝,在文献上最早的形象是五瘟使者,起源可以追溯到魏晋,是我国早期怨灵崇拜的历史遗留产物。

由于福建特殊的地理条件,这类中原旧俗,改头换面保留了上千年,至今还颇有活力。明清以来,这类信仰游离于社会边缘,官方并不认可,甚至多次禁绝,也就是所谓的不是正祀。

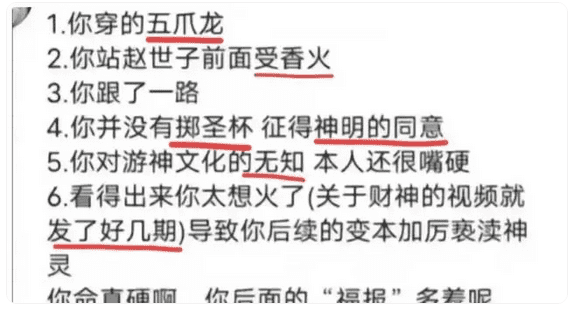

而游神事件的主角赵世子,很多人指出这个神灵可能是近年来生造的新神,神偶的形象属于当下流行的偶像审美风,与传统形象没什么关系,妥妥的新时代淫祀。最后,那个试图蹭热度的网红被人指责理所当然,但被不少人骂他偷香火,破坏信仰。这种指责又让不少人觉得很不舒服,显得和我国提倡唯物主义,破除迷信的基调格格不入。

一、问题不在正祀或淫祀

这些问题,我们逐个来分析。我们先来说这次巡境的主角,五福大帝和他的从神赵世子。闽地好巫,信鬼的风气古已有之,这没什么好忌讳的,这也是事情出在福建的原因之一吧。我首先要指出,继续讨论正祀还是淫祀,在当代已经没什么意义。新中国之后,任何偶像崇拜,无论历史上是被禁止还是被崇拜,都只是一个社会和文化现象,在政府层面都已经不存在传统意义上的正祀。

我国传统意义上的正祀,也就是国语里所说的“夫圣王之制祀也,法施于民则祀之,以死勤事则祀之,以劳定国则祀之,能御大灾则祀之,能捍大患则祀之。”放在今天来说,大体上都已经有更现代化的表达方式,比如名人故居、纪念馆、纪念碑、纪念日等。而随着当代科学的昌明,举凡求雨祈晴,平息瘟疫,保障运输,征战得胜,这些传统官祀神灵的职能,如今也都不复存在了。

可以说,无论从封典还是神职而言,当代中国都已经没有传统意义上的正祀了。一定要说,大概只有我国台湾地区还保留了一些官祀的做法。可大家要是看到某位市长,遇到旱情不去积极准备人工增雨,而是率大小官员去庙里求雨,一起晒太阳,只怕会痛骂不学无术,装神弄鬼,而不会觉得他在尊重传统吧。

淫祀的淫是滥的意思。在当代,没有官方背书的民间自发信仰,其实都是一定程度上的淫祀。泛滥,失管,恰恰是我国当代民间宗教的普遍情形。即使是大家印象中的正祀,哪怕是观音,关公这样最正牌的神灵,如果庙宇到处开花,消耗大量的民间财富,进行各种宗教活动,实际上也是一种淫祀。因此,指责福州的五福巡境或者赵世子这个从神,来历不正,没有跟脚,这在当代没什么意义。

一些人试图要把五福大帝巡境和赵世子那尊离经叛道的偶分开,认为前者是传统文化,后者则是媚俗流量,我认为这种区分也没有什么意义。

我们以神灵的民间形象而论,从散布瘟疫的五路瘟神,到舍生取义的五福大帝,本身就说明,民间信仰的神灵形象不是固定不变的,相反它是随时代风气和社会认知而不断变迁的。

像赵世子这样一个从神,是不是一个新发明,比奥特曼年头还短的神呢?至少我以本地人的视角,是不太当一回事的。五福大帝这种民间神灵,赵世子这类从神是不定数的,完全是神巫说了算,大部分老百姓就是纳头便拜。

人格化的民间俗神,像城隍、土地,在民间认知中,实际上也会婚嫁繁衍,娶一个老婆,生两个儿子,甚至有儿媳妇、孙子、孙女,在民间信仰中,不是什么奇怪的事情。大家不妨打开聊斋,看青蛙神一节,就会知道,这是明清以来俗神的常态。

二、当代民间信仰的泛起

当代的民间信仰有没有造神运动?是有的。我认为真正值得关注的,不是赵世子这种小从神。近几十年来,民间宗教有两个大趋势,一个是旧神,特别是传统淫祀的复兴。

比如像著名的五通神,我乡下老宅边上就有一座行宫,在某些沿海地区的影响力也不低,其职能则和非法越境、六合彩有关,甚至发展出了一些很有趣的新民俗。可以说,由于如今社会上那种金钱崇拜,急功近利的氛围,导致各种历代被打击的偏门。淫祀,越是来路不正,神职偏颇,当代越是专门有人崇拜,热情之高,投入之巨,远胜历代。

说穿了古曼童之流,都能在当代堂堂正正地进入大众视野,甚至形成流行风尚,国货对标的樟柳神之流自然也能再兴。各种旧时代的邪神,不分古今、中外,在当代中国进行狂欢又有什么奇怪?

另一方面,民间也出现了一轮造神热潮。我这里指的不是手持方向盘的车神这种新神,而是很多巫婆神汉,身前聚敛了天文数字的财富,死后还建设庙宇,以各种真人,从神的身份祔祀在原有的民间信仰之下。

其家族、子孙、师徒相继,往往横跨两岸三地,甚至远及欧美,掌握了庞大的社会网络,日常所经手的钱钞,不亚于开一个小银行。这些人的职能早已经从单纯的巫婆神汉,逐步恢复了旧时代金融放贷,社交搧客的功能,其中不少人已经进入了正统的宗教体系,成为地方士绅。

我们说句实话,很多人真正不能接受的,是五福大帝是淫祀,赵世子是新造出来的神吗?并不是,比如台湾地区这几年在内地颇有名的官将首,其实也是生造出来的新神,你看就有几个反对的?许多年轻人还觉得威风凛凛,颇有文化创意,有文旅开发价值呢。

实际上,如果那个赵世子的神偶是青面獠牙或者大头娃娃的造型,我敢肯定很多人,也就以民俗文化的名义接受了。很多人不能接受的,不过是那尊偶是按照当下偶像审美的造型设计的。那么我倒要反过来说,为什么不能接受?

民间神灵是一个流动变迁的概念,而且这种变化是快速的。不要说它的样貌、神职,甚至性别都是可以变化的,比如大家习以为常的女相观音。又比如杜十姨嫁给五髭须,冉伯牛被供奉为牛头大王。福州的柏姬庙,明明是记载于正史的元朝烈女,老百姓却要在庙里塑一只大白鸡,这又不是今天才有的。

从历史上说,把神像,特别是从神塑造成现实中的人物,也是常态。比如把不久前过世的年轻女子说成嫁给某神作媳妇,死掉的衙役说成城隍新招募的阴差,以其形象塑像。

像这次巡境的主角五福大帝,福州本地在五灵公之外还有七灵公,增加了本地人明朝黄文通,清朝陈吉祥。造像工匠一样受网络时代影响,素材库更新一下,导致近年来这种类型的偶越来越多,何足为奇。(台湾以霹雳为代表的布袋戏中木偶的形象和审美变化就是一个很生动的例子)

至于有人说,到时候有人把当红网游里的角色拉出来游街立庙怎么办?这话说得倒有趣了。首先,真有这种狂欢,我看着恰恰是在解构迷信,没什么不好的。其次,只要老百姓没意见,就是有人去烧香又如何?你就是造个方向盘(这是真实存在的),当代也人有烧香,也有人上贡。这类行为的根源,并不在把什么树成偶像上。单纯的反偶像,甚至反新不反旧,这叫揣着明白装糊涂。

三、传统与迷信的边界

我也认为这尊偶不庄重,但真的没必要对此大惊小怪。这个游街也搞了两年了,烧香的当地老百姓都没有意见,外人指责这个偶离经叛道,又有什么意义呢?拜的神不正宗?这种指责和烧香的老百姓相比,谁更迷信?

很多人心里过不去的一个坎,不外乎是流量明星和传统文化,感觉两者不搭界,对立冲突,亵渎了自己心目中的神圣传统。问题是,传统文化就是这样,不神圣,甚至还很俗气,还有很多前现代的糟粕。

我们说句不客气的话,这倒很好反映了当代的一种社会风气,好古而不知所谓。很多人讲传统,其实对旧时代的文化,风俗两眼一抹黑。当然,这和我们在快速工业化过程中,社会文化转弯太快,太急,实用主义太甚,导致文化与教育存在断代有关系,不能怪到一般人头上。

但这种不加区别的尊古,本质确实是一种叶公好龙。往好了说,是国力强大之后,人民普遍恢复了自信力,往不好的方面说,和暴发户好古董,修家谱也没什么区别。

当然,还有另一些人是有意识地拿传统和外国文化渗透搞对抗,打对台戏。这初衷我们不能说不对,但我也觉得有必要指出,大清当年的进士,举人恐怕比我们更懂传统,也没见他们在文化领域进行什么了不起的抵抗。

这其中的关键,大家也都知道,罪过不在传统如何,传统再好也要基于社会生产力发展水平。就像我们的传统是尊老爱幼,爱讲道理。可顶不住洋人不但有大炮,而且牛排黄油管够,那就显得他们贵壮贱老,恃强凌弱自然更有魅力。

传统还是要和生产力,现代化结合。脱节于生产力发展的旧传统,哪怕本质是好的,如果不能与时俱进,也很难进行文化对抗。尤其是在民俗文化层面,历来是良莠难分。没有一个稳固又现代化的主体价值观进行指导,指望老思想,旧道德,各种前现代来对抗后现代,后现代未必能顶住,前现代的旧毛病一个不少都得回潮。

四、看清基层问题比指责老百姓迷信更有用

传统要现代化,不是什么新鲜的话题了,这里我也无意展开。我就说一下,这件事,最后也是最多人破防的地方,就是很多评论,不少可能来自年轻人,指责搞怪的网红偷香火,这让不少人觉得无法接受。他们好像觉得,福建乡下的老太太迷信,或者闽台地区自古以来,老百姓迷信就算了,怎么现代社会的年轻人还说那套迷信说辞。

我看问题就在这里,当代中国社会的真实情况,特别是相对落后的一面,似乎并不是很能被人们接受。实际上,我们的当代社会中,绝大多数人都还有一些旧时代的迷信遗存,这本就无足为奇。大多数老百姓,还是保留了像红白喜事看黄历,念经度亡,居家讲风水等旧俗,并愿意为此花费不少钱财时间。

就比如,我不远的村民,因为死在正月,黄历上没有好日子,只能停灵近十天,熬到正月十五才发丧完毕,天天念经度亡到凌晨,我也没什么办法,只能表示理解。

当代的舆论不断下沉,很好地反映了一些基层生活的真实情形,也反映了一些中下层老百姓的真实心态。这次闹事的网红,真正恶劣的地方在哪?不是不敬神灵,是不把当地的群众当一回事,拿游神的群众当背景板,甚至是戏耍着玩以求流量。

从这个角度说,这个网红倒是不迷信,天不怕,地不怕。而这个事件中,我们的很多批评者,包括一些以进步,唯物主义自居的人士,似乎也有点不拿群众当回事的倾向。我们当代的很多文化精英,在进行社会评论时往往一种社会脱节的情况,大有一股大鹏扶摇九万里,看不见地上蝼蚁的味道。

我们要承认这点,就是具体到社会层面,我国不同人群的文化素养,社会认知还有非常大的差别。很多城市知识分子所表达的现代化,光鲜的宏大叙事,仅仅是社会一部分思潮。他们看似在舆论上显得主流,有力,是因为他们的话语权,主动性都更强,而不是他们在数量上有多大。相对的,我国很多地方前现代的成分还很重,大部分人民群众的思想并没有那么高的觉悟。

换而言之,我国的众多中下层群众,其实没有多少话语权,也缺乏充分表达的渠道和能力。我们舆论中的高明、先进,其实很大程度上和互联网早期一些小圈子中用户平均素质高是一样的,不过是使用面狭窄造成的错觉而已。如果像我这样早期互联网使用者看来,说不定还觉得素质水平都大不如前了。但随着网络的进一步下沉,真实的情形才会越来越明显,一些不太进步,相对落后的言论,观点不免要出现。

我国社会移风易俗,现代化的任务其实还很重。但在这个领域我国的知识精英其实做的工作并不多,也不太关心。我们当代的知识精英除了天天治国理政的宏图伟略,也有不少社会改良的主张。但这些主张有多少切合实际,有多少是针对普罗大众,而他们又有多少是愿意深入到群众中去,哪怕是去基层政府干一个月的志愿者,这恐怕都是一个不好回答的问题。

实事求是地说,要移风易俗,一般人也没有资源和能力进行这方面的工作。这类工作必须是一个组织化、系统化的,按理说是我们基层治理应该做的。但对于长期以来超负荷运转,又高度讲究实用主义的我国基层来说,这也是不现实的。

当代民间宗教失管泛滥的一个根源,是我们在社会基层治理层面的新旧脱节。旧中国是一个半失控的乱世,新中国建设阶段治之以严,是一个严密管控的社会。各种旧宗教,旧民俗,以此为载体的民间组织在这一时期都属于打压状态。到了经济建设时期,基层社会管控有了极大放松,对宗教信仰的个人自由也相对放开了。

但这种骤然放松,社会治理在政府和个人之间就出现了明显空隙。传统中国社会的治理在政府和民众之间,还有一层基层自治和辅助治理的各类民间组织,也包括宗教劝善、族规乡约等,以求降低统治成本,提高治理效率。而在当代,这种空隙依然是存在的,但旧的民间自治架构已经不复存在,即使在社会管控放松后有所恢复,也不适应当代社会的发展了,反而带起前现代的沉渣泛起。

我们当代的基层治理,很多时候和普通群众有一种各行其是的倾向。政府做政府的事,群众过群众的生活,好像生活在两个平行世界,偶然才交错一下。这种状态本身就给各种牛鬼神蛇,沉渣泛起提供了极大空间。基层把主要精力集中在了社会经济发展上,可谓殚精竭虑,而对社会管理则有一种将就维持,有什么用什么,能省则省的实用主义心态。

这也是很多人在这个事件里,觉得不太舒服的另一个地方。当地基层有关部门怎么能去组织带有一定迷信性质的活动,不但不加引导,放任群众烧香磕头,甚至借着传统的名义,为流量,不惜搞标新立异,弄出了洋相。

但现实来说,我们的基层干部,绝大多数客观上没有相关的知识储备去了解文化背景,主观上也缺乏移风易俗的自觉,更没有精力去做额外的事情。搞文旅,促发展,又是当前经济大环境下,很多地方政府不得已的一种选择。对基层来说,这是难得的亮点,也是要完成的任务。更不用说,五灵公的信仰本身是闽台地区的一个跨海峡信仰,确实具有相当的统战成分在其中。

总的说,我认为这次的游神事件,是一定的闹剧成分,搞怪、蹭流量的网红应该受到广泛批评。但批评之后,我们更应该脚踏实地去看待问题。

我国民间信仰的混乱,是我国基层社会治理的一个痼疾。这不能单纯批评为封建迷信回潮,求神拜佛不值得鼓励,但我们也应该承认群众本身有精神寄托的需求。而我国在社会发展过程中,也确实放松了精神领域的建设,也无法充分满足群众在这方面的需求。

甚至,我们应该大方承认,即使高等教育不断普及,绝大多人还是不能完全接受冰冷的无神论,面对生老病死,人们就是需要一些仪式,一种心灵的慰藉。这天然就给了宗教信仰生存的空间。与其指责老百姓迷信,不如认真研究,如何处理好这种矛盾,在坚持唯物主义基调的情况下,兼顾人们必要的心理需求,使民间信仰纳入有效管理,逐步现代化、正规化。

客观地说,我们的社会现代化任务还很重,我们要承认我们这种前现代和后现代弊病都日益突出的现状。我们细查群众烧香磕头的根源在哪里,除了精神上的慰藉,现实生活中的困难无力,社会思想浪潮中的拜金主义横行,都加剧了信仰上的混乱。

我们老说社会主义和唯物主义,那么我们就要讲物质的落实。本质上说,这也是我们社会保障制度的滞后带来的一个必然后果。在解决了我们社会的温饱之后,我们也要想办法满足我们头脑的温饱,解决人们思想上的问题。

本文来自微信公众号:新潮沉思录(ID:xinchaochensi),作者:刘梦龙