浙江农林大学一男生恶作剧,抽走一女生的凳子,致使其摔倒后肋骨断裂。事后,加害者拒绝赔偿医药费、护理费,学校也只想息事宁人,劝受害女生原谅加害者。

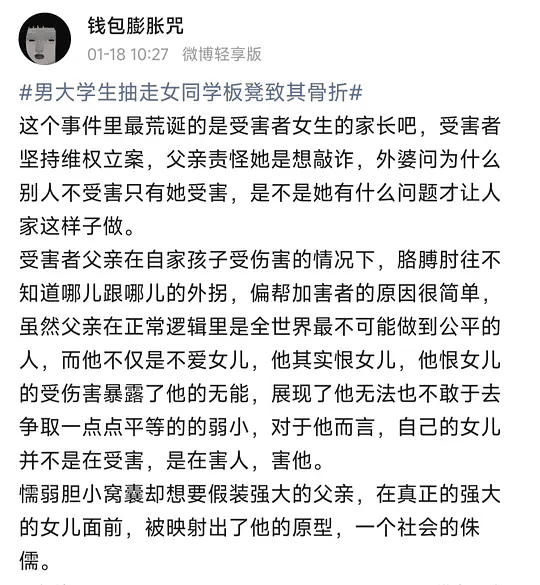

到这一步,还算是国内常态,接下来的转折才离谱:当这位女生坚持维权立案时,其父反倒责怪她是想敲诈对方,“你这样就毁了人家一生”,外婆甚至说:“为啥人家只把你的凳子抽走而不抽别人的凳子?是不是你有什么问题才让人家这样做?”

在校方出面协商赔偿后,双方现已达成和解,在此期间,这位坚决维权的受害女生一直被家人谩骂,现已被父母断绝关系,“自愿退学”。

事情怎么会发展到这一步,着实让人震惊不解,以至于有人怀疑是不是还有什么隐情没有披露,不然难以解释女生家长这种“胳膊肘往外拐”的反应——这到底是谁的父母?要说“帮理不帮亲”,这又算什么“理”?

为什么这一事件中倒是受害者被家人责怪?这背后隐含着一种受害者有罪论,之所以能理直气壮问出“为什么他不欺负别人欺负你”,潜台词是:“大环境没有错,你之所以得到这样的遭遇,最好从自己身上找找原因。”

这种“受害者有罪论”,在中国社会向来盛行,所谓“一个巴掌拍不响”“苍蝇不叮无缝的蛋”,都有这样一层意思:区分谁加害、谁受害是没有意义的,如果有什么事,必然都不是好东西——如果你是好人,为什么这事会找上你?

吊诡之处就在这里:这原本是假定“只要我在道德上做到无可挑剔,就不会惹事上身”;然而在现实中,往往倒是受害者承担了不应承担的、有时甚至是更多的污名,而这样的结果当然是非正义的、有违道德的。

从社会心理学的角度来说,这种传统思路其实属于“基本归因错误”,也就是说,在描述和解释人们的行为动机时,倾向于高估个体性格、品格因素的重要性。

《社会性动物》一书中举了一个例子,证明这种归因错误会影响家庭内部的关系与互动:

如果你的伴侣做了一些没有头脑的事情,你可能进行性格归因(“我的伴侣是个不体贴的懒汉,我们需要分手”)或情境归因(“我的伴侣一定是在工作中承受了巨大的压力,我们需要一个假期”)。猜想一下哪一种归因会带来幸福的伴侣关系?

这确实是中国家庭特别容易踏入的一个思维陷阱,太多父母都自以为了解自家孩子,很容易从品德上严格要求,但不会跳出来去考虑对方的处境有多难。

他们恐怕更难意识到,有时恰是自己的这种想法,将孩子导向了不幸。有一种观点认为,这次事件中的女生可能就是因为有这样的家庭,平常在家就被PUA,有一张“好欺负”的脸,所以才会被欺负——这倒是不无可能,但顺着这个逻辑一想,你就会意识到另一个问题:当下的结果,其实父母就是最早的加害者。

平心而论,原先那种想法,也不是全然没有道理可言,只不过很多人没有意识到,它的成立是需要一系列社会前提的,但到了当下这个时代,那些前提本身已经不复存在了。

“只要我道德无暇,就不会惹事上身”,这一信念的前提是有一个正义的社会秩序,在这个彼此知根知底的熟人社会里,个人品德就是一张证明,确实常常倒也能远离是非,因为就连“坏人”也知道,惹这样的“好人”是会被群体制裁的。

然而,到了陌生人社会,你得到什么遭遇,和个人品德已经很难建立起关联,而原本“说理”的制约机制已宣告逐渐瓦解。此时如果法律不能主持正义,建立起新的秩序,那么结果很可能就是出现一个丛林社会:你之所以被欺负,只是因为你看上去好欺负而已。

可想而知,在这新旧交替之际,像女性这样的弱势群体会腹背受敌:她们被视为“好欺负”的对象,但保守的社会价值观却又要求她们反躬自省,归罪于自己。

我一位女性朋友日前谈到一件小事:

今天在电影院开场时被人踩了脚,当时对方没道歉,我也懒得理论,怕影响小孩儿观影状态。结果散场时,她居然又踩了我。我叫住她,说请你给我道歉,把开场那个也补了。

回家路上,我又提起这件事。结果配偶说:这有啥好说的,躲开不就行了,想那么多干啥?再说了,是你没把脚往回缩,不应该先反思自己么?……所以,为什么我在家懒得说话,呵呵。

在西安地铁事件之后,一位当地朋友震惊地发现,她周围的亲友大多对那位女性的遭遇无动于衷,连女性也未必就能体谅女性,甚至反过来指责“是那女的不对”,因为“当时保安叫她下车,她乖乖配合就没后面那些事了,更不会拉扯中衣不蔽体”。

这是一种保守社会秩序下弱者的生存之道:抗争没用,早就默认外部环境是改变不了的,只能尽可能自己躲开,有时甚至默认那是不合理、不讲理的,但仍然以一种“我是好人,与世无争”的心态自我催眠,满足于精神胜利法,用对内的道德修行取代了对外的行动。

问题就在这里:当人们不去设法质疑、改变既定的秩序和结构,只一味要求弱者“反思自己”时,不管出于什么原因,结果就是让他们产生了一种不应有的罪感,而那些强横者反倒可以没事人一样逍遥。诡异的是,都想当“好人”,最终却是“坏人”横行而无人阻止。

由此想起近年来的一些流行语,诸如“与其反思自己,不如指责他人”,“少问自己为什么,多问别人凭什么”,虽然还需要用这种话来为自己打气的,生活中其实往往并不善于“指责他人”,但这确实表明一种社会心态的变化:人们开始意识到,在结构不改变的前提之下,过度自我反思的结果,极有可能是自我屈抑,被人利用。

一些女性在遭遇性骚扰时,如果父母价值观很传统,第一反应很可能不是去支持她,反倒指责她穿着暴露,招惹了事端。可想而知,这只会让女孩子更不敢舒展自身,但她的谨小慎微却可能被视为“软弱可欺”,招惹来更多是非,这会给她带来巨大的困扰。

要摆脱这种困境,捍卫自身的权利,首先就要摆脱这种罪感意识。事实上,有研究证实,敢于穿着张扬的女性,反而更安全,因为这会给潜在的侵犯者一种“不好惹”的信号。

更进一步说,那种传统的“受害者有罪论”倾向实际上阻碍了问题的解决,潜在地影响人们对一些社会问题及其解决措施的看法,因为这样一来,你就会很自然觉得很多社会问题并不存在,有问题的只是你(“失业是你自己不够优秀,怎么别人没被裁?你再努力一点,就能找到工作”)。由此,真正的问题本身就被免责乃至视而不见了。

到头来,该反思的没反思,倒是不该反思的人默默承担、消化了难以下咽的痛苦,而这又反过来巩固了那个不合理的结构。反思当然很重要,我也一贯强调,但我所主张的反思,主要指向的是结构本身——在结构改变之前,指责受害者是没有意义的。

“受害者有罪论”要求受害者自我反思,但如果我们希望不合理的结构有所改变,首先应当反思的,恰恰是这种“受害者有罪论”本身。在一个个体逐渐觉醒的时代,对这一论调有必要加以彻底的批判。

虽然“少问自己为什么,多问别人凭什么”也未必就触及到了根本,毕竟那通常情况下只是指向另一个个体,仅限于对他人越界行为的反击,不过,能划下自己权利边界,确立自主权,这就是极其重要的第一步。

本文来自微信公众号:维舟(ID:weizhousw),作者:维舟