前几年,疫情的出现带来了大量户外空间的繁荣,上海有店门口的露营椅,北京有亮马河的中产生活方式上河图,大城市开始讲什么“社群”、“社区”,重申和人与人之间的“链接”和城市的“附近性”,但这些新兴起的概念,跟大理素来有之的“随地“交朋友传统相比,就像一个第一次去club的人,老强调自己多会玩,而反倒显得有点拘谨了。

在大理,没有必要去划分什么公共空间,几乎所有的空间都是公共的,尤其以嬉皮三板斧——市集、酒摊、野迪的形态出现。

在我看来,大理酒摊贩卖的不是酒,而是一种社交场景。酒,变成了一种媒介,与任何社交道具场景的链接通道,酒摊的附加内容可以五花八门:吉他弹唱、炸金花、摇骰子、烤串、下棋、火锅、绘画、猫猫狗狗、弹小提琴、塔罗牌、卖饰品、卖诗集……

但必须说明,我眼中的大理酒摊的兴衰跟经济发展呈负相关,它短暂复兴于疫情三年,最近又几乎销声匿迹,这似乎与大理文化的叛逆基因有关。

所谓:卷不动就去大理躺,大理,成为北上广的反义词。大理提供了一种非(亚)主流文化的精神,以及对城市消费主义的嘲弄——你越消费不起来,它的嘲弄声就越响。

大理是对都市的叛逆,酒摊是对酒吧的叛逆

大理酒摊历史可追溯到90年代老外背包客的全盛时期。那时候的人民路,没有一杯大理奶茶店、没有义乌小商品零售铺、更没有拉客的民谣啤酒吧。据传,当年的路边有很多白族阿姨摆摊用箩筐卖手搓的卷烟。许多背包客席地而坐,用波西米亚破桌布摆出一堆各地旅行淘到的玩件售卖,赚取路费。

最早的酒摊完全不是一门生意,更像是一种“礼物”经济(指交换过程中,物品或服务给予者没有任何得到价值回报的要求和预期。相互馈赠是一种社群氛围或是部落风俗)。摆出酒的人,吆喝人来喝,然后有弹吉他的加入,有人带零食加入,有人带动氛围,就形成一个临时的团体。

酒摊是对酒吧的叛逆。大理古城里面,叶榆路、人民路、红龙井是三片集中的酒吧片区,除此之外古城里总计有上百个酒吧。但大理古城本身就像一个大酒吧,既然如此,何不席地而坐。年轻人去酒吧是认识其他趣味相投的年轻人,那为什么要去花钱买难喝的酒、听难听的音乐,干脆一起坐在路边,没有中间商赚差价。

那时的酒摊多是临时的、即兴的、免费的,大家自带酒水零食,呼朋唤友。无论是发起人或者参与者都不以盈利为目的,不图别的,就是为了好玩。

酒摊更像是个即兴表演的公共空间,在巅峰时期,夜晚街头随处可见几十人大合唱的狂热景象。十二点逛一趟人民路,至少一首后来,至少杀死一个石家庄人。

当酒摊成为一门生意

当发现把酒卖给游客的利润空间,酒摊就不可避免地成了一门生意。卖瓶装啤酒最省事,也有路边调鸡尾酒布置个串灯推车主打氛围,成本复杂的调酒摊逐渐退出历史舞台,因为卖瓶装啤酒相当简单粗暴,城管来了,可以直接提箱跑路,单瓶酒的价格甚至可以喊到50以上,远超室内酒吧的单价。在一段时间里,摆酒摊流传着暴利神话,一晚上可以赚大几千。

这样,酒摊也就开始卷起来了,大众创摊,欣欣向荣。酒摊竞争起来要面向游客需求,游客不在乎那些文青旧梦,大部分游客想要的是听听民谣、情绪价值、或者一种“有点大理特色文化”的摊儿。

职业酒摊主的出现,同时意味着酒摊的类型化。情绪价值与社交场景成为酒摊生意密码。

一种是卡斯玛型,由一个人带领一圈酒摊位,一人carry全场,卖摊主自己的人设与故事:旅行者、艺术家、诗人、或是单纯的帅哥美女。摊主实际上售卖的是自己的社交时间。

一种是平台型,酒摊运营这种社交氛围,让坐下的游客之间自发社交。这种体量较大,一般为团队合作,里面三种角色:吉他弹唱,主坐C位,提供音乐,与客人聊音乐点歌;放风控场,站在路口中间观察是否有城管过来巡逻,及时反应停音乐转移位置;销售运营,负责帮入座客人点酒拿酒。

大理酒摊的复兴与萧条

在2021~2022年的全国旅游业萧条期间,许多老大理人觉得,疫情期间的大理,仿佛回到十年前的大理,游客锐减稀释,先锋有趣的旅居者成为主流,租住在闲置客栈的月租房里。

在那段时间里,酒摊仿佛回到了黄金年代,大家带着一股劲进入酒摊的夜生活:喝醉了就掏出蓝牙音响播放私藏歌单,聊最爱的小说家、乐队的八卦、曾经的理想还有明天染什么头发。

在酒摊上,总可以遇到相逢恨晚的人。报家门先说喜欢的文艺片导演或小众乐队开始,然后从景观社会聊到塔科夫斯基、从构成主义聊到尼采哲学。在之前成长环境里无处言说的小众趣味、亚文化,长大后来到大理,偶遇同好,大理酒摊,是亚逼的成人礼。

最后的回光返照是2022冬天,从圣诞节到跨年夜之后,人民路下段成为摆摊文化主阵地,每晚的烟花爆竹就没停过。从一条街头走到街尾,一团一团聚集的人,不停地碰杯,不停地祝福,不停地拥抱,大家用燃放的烟花与狂欢告别让所有人痛苦压抑三年之久的瘟疫。

一种历史偶然性,这三年,因为逃离大城市的疫情管控政策,全国很多旅行目的地都获得了新移民,本地社群与旅游业态包含的亚文化多样性都获得了显著提高,例如:冲浪村万宁日月湾、三亚后海、大理、景德镇。

这些地点因为气候环境、自然景观、文化活动、人文底蕴、生活品质等综合因素成为旅居目的地,旅居者、先锋探索者扩散到数字游民又扩散到主流中产,然后不可避免地走向士绅化,俗称越来越火,越来越不好玩。

短期居住的游客变多,街道拥挤、物价上涨。另一方面,长居新移民来做生意的,带来大城市的节奏与商业模式,也会让民宿、酒吧、餐厅业态一波换血,抬高店铺租金,同时抬升住房租金。

大理就经历了类似过程。在疫情结束后,大理在这几年塑造的“裸辞躺平去远方”叙事,与《去有风的地方》电视剧重合爆发。加上寒假春节档期,激起了大理追风狂热旅行潮。不仅是短期游客、长期旅居者一起涌入大理,曾经廉价的月租房与舒适的节奏一去不复返。出国游放开之后,许多亚逼搬离大理去往海岛等地。即使继续留下,也会搬离到离古城更远的村落,如银桥镇之类的。

随着解封,大理酒摊逐渐商业化、同质化。加上大理有关部门的整治,酒摊在一段时间曾经销声匿迹。

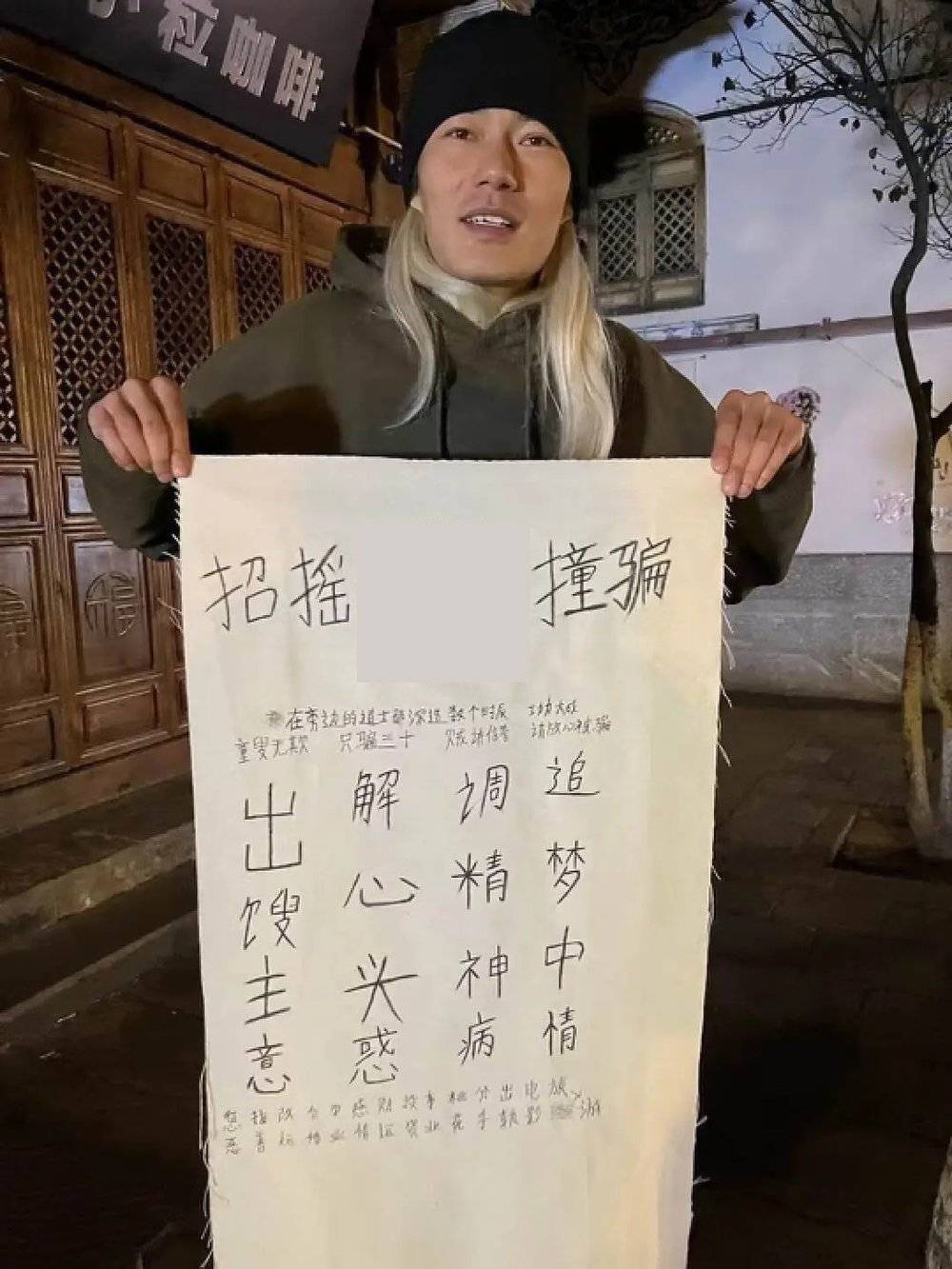

直到最近,一个摊位的照片在小红书上突然出圈了。

第二天,我就在广武路摆摊一条街碰到了这位摊主老马。

图片来自作者

招摇撞骗的旗号旁边还支起了吃瓜摊和火锅摊,俨然一副摊位厂牌的景象。

路边火锅摊恰巧是第一天摆,8元一位(后来实在亏钱已经涨价到18元一位)。客人都围坐在一起吃路边火锅,食材丰富,汤底香辣,老马还叮嘱一番公筷私筷的规则。

一个方形火锅桌,能坐八九个人,在路边户外,跟陌生人同吃一炉火锅,大家都是第一次体验,很自然地就越聊越熟了。夜深了,旁边白族阿姨背扁担过来,说15块钱打包买走所有葡萄,一位吃火锅的女生兴奋地全部买下,然后分享给大家。隔壁又开始玩起五子棋双人对战,输家给赢家5元,这是一位西瓜头小哥的摆摊创业项目,第一晚试营业就被一个女生连赢三把。沿街卖花的过来,问一对坐在一起的老外情侣,老外用卡顿的中文说:我不认识这个女生。

老马忙前马后地招呼人吃火锅,每个人吃火锅吃舒服了,都自发地带入角色,希望老马的摊位能繁荣昌盛,各种支招,一口气说了一堆商业模式。老马说:哎呦,我发现你们都比我聪明,怪不得我的招摇撞骗摊,骗不到人。

虽然只有短短个把小时的相处,大家却成为很紧密的伙伴,有路过的游客或者认识的人,都会吆喝来吃火锅。这时候,城管来了,火锅摊要转移位置。所有人全部自发帮忙搬椅子、搬牌子、搬炭火。一下子进入共创模式,仿佛每个人都是这个摊位的老板。

老马虽然不是一个严格意义上的酒摊,但他却有摆摊最重要的灵魂:即兴随意、放荡不羁,好玩重于盈利。老马看起来很随和,说自己就是才刚刚开始摆摊,在摆摊之前是做自媒体的摄像,摆摊没赚到什么钱,但是没想到别人拍自己的照片发到小红书、抖音居然火成这样。

而在那天之后,我就没见过老马,这也是我最后一次见到这种上古大理酒摊。

本文来自微信公众号:BIE别的 (ID:biede_),作者:杨师傅