2021年夏天,我第一次前往贵屿。通往贵屿的道路隐没在散落的农田、工厂建筑和传统潮汕风格的房屋中,通过数字导航和当地人的帮助,我才找到目的地。与我们这些笨拙的访客不同,贵屿的当地人并不依赖电子科技与数字技术,而是采用一种呼吸的技巧:嗅闻。

酒店打扫卫生的胡阿姨能通过嗅闻判明贵屿的方向。当我询问她贵屿在哪个方向时,她带我走出酒店,深深地嗅了嗅空气。几秒钟后,她指着酒店旁边的一条乡间小路,说道:“就在那里,你可以闻到。”我于是也开始嗅闻四周,尽可能地吸入更多的空气,仿佛通过这种模仿可以和她分享同一种嗅觉体验。刚下过雨,空气中弥漫着水蒸气,我无法分辨出其中混杂的气味。“是什么味道?”我问胡阿姨。“这是贵屿味,”她回答道,并用手在天空中划出一条气流的轨迹,“从那边一直飘过来。”

“贵屿味”这个术语对我来说并不陌生,它是我实地考察的调查焦点。作为曾经全球最大的回收电子垃圾的城镇,贵屿曾因为电子垃圾处理过程中挥发的化学物质和塑料燃烧的刺鼻气味而闻名,这种气味被当地人称为“贵屿味”。

电子垃圾可以被广泛地理解为我们日常使用的电子媒介及设备(如手机、个人电脑、电视等)过时、折旧、受损之后“寿终正寝”的形式,它也是当今人类社会最广泛、最基础的一种垃圾形式。但电子垃圾无法自然降解,简单的填埋也不是一种科学合理的处理方式。电子垃圾需要被人工拆解和处理,在这个过程中,还须进行进一步的垃圾分类和金属原材料的再生产。然而,这样的方式对技术的要求很高,传统的拆解方式带来的就是难以控制的环境副作用,比如“贵屿味”。

当地工人正在产业园的一个工坊里拆解电子垃圾。作者摄于贵屿

未知的毒素和化学物质制造了“贵屿味”,呼吸仿佛都成了一种危险的身体行为,人们的生命健康被置于不稳定的环境关系之中。然而,对于居住在贵屿和附近城镇边缘的人们来说,嗅闻是一种活跃的呼吸和主动的生活方式——嗅闻使他们获得方向感,锚定自身在这个地方的存在。他们实践的是一种非电子化、非科技化的传统生活方式。通过嗅闻,人们仿佛形成了一套当地社区特有的语言系统。利用这套系统,不仅可以向周围人传达环境威胁和风险,还塑造了一种可分享的共同情感。感知风向,识别恶臭的痕迹,指出方向,这些行为都构成了贵屿当地人的生活世界。

本文关注的正是绿色经济发展的大背景之下贵屿当地居民的感官经验,尤其是嗅觉经验,并尝试进一步理解电子垃圾回收和处理的规范化、产业化、基础设施化是如何改变与重塑这种感官经验的。最后尝试通过当地人嗅觉经验的变化,来思考我们日常生活中使用的电子媒介是如何通过全球化经济和物流来参与地方文化、经济与政治的叙事的。

一、嗅觉行走

贵屿的日常生活涉及各种各样的嗅觉行走。“嗅觉行走”是学者凯特·麦克林(Kate McLean)倡导的一种绘制嗅觉景观的行动和实践,用来反思和对抗嗅觉体验的不可传达性。[1]经典的嗅觉行走将空气探测器和研究人员的身体作为测量反常气味的工具,来捕捉那些“短暂而可感知的看不见的物质”。[2]然而,我认为嗅觉行走不仅是一种创造性的研究方法,还是政府环境监控的一部分。最重要的是,对于贵屿的居民来说,它是一种生活方式。因此,我试图将嗅觉行走置于全球媒介经济时代的背景下,去理解嗅觉经验与环境正义的关系。

Designing with Smell

Kate McLean (Editor), et al. Routledge 2017

在嗅觉行走中,人体成了检验环境异常的一个主要场所——嗅觉给人体刻上了呼吸环境的化学痕迹。气味像是一种指示性符号,建立了人与生产该气味的物质的关系,同时提供了方向指引。谁能察觉气味?谁能掌握嗅觉的变化?我们应该如何调适自己的嗅觉以感知环境?这些问题提醒我们,嗅觉经验并不像我们想象的那么“自然”,嗅觉经验的差异往往叙述了有关政治、权力、社会阶级的差异。

二、媒介基础设施与全球媒介经济

我国在2014年首次修订了1989年的《中华人民共和国环境保护法》(以下简写为新《环保法》),并于2015年1月1日起正式实施。新《环保法》推动了广东省政府环保基建项目的落实与发展,贵屿循环经济产业园便是产物之一。中小型家庭作坊曾混乱地散落在贵屿的各个角落,这样的景观在2015年后发生了变化:工坊空间开始高度集中化,电子垃圾回收工作有了明确的空间规划,连接各个环节和实体的交易体系开始建立。

若如媒介理论学者丽莎·帕克斯(Lisa Parks)所主张的,媒介基础设施是“参与本地、国家和/或全球音视频信号和数据分配的物质场地和物体”[3],那么我们应该如何用媒介理论的视域去看待贵屿的这些处理电子垃圾的基础设施(比如集中规划的厂房、集中焚烧炉和大型酸水处理设施)?

电子垃圾是已无法传播音视频内容、停用的媒介装置,而处理电子垃圾的基础设施参与的似乎是另一种内容、资源和经验的分配:循环经济的基础设施开始塑造和引导电子垃圾回收和再利用的实践,管理交易、生产和分配再生金属资源的规模和模式,最终重新塑造了当地劳动力和社区的生活形式。

受到计划性报废的影响,我们所使用的电子媒介设备的生命周期是一段可以产生利润但监管不足的旅程。我认为,贵屿循环经济产业园及其基础设施的建设首先是对全球媒介经济的主导模式的一种回应。如帕克斯所定义的,全球媒介经济的主导模式生成了一种新的物质、资本和劳动力的交换,将许多电子垃圾回收企业发展成了大型跨国公司。[4]打着环保的旗号,这些大多数来自发达国家的公司操纵着围绕电子垃圾回收的公众话语:他们故意掩盖了一个事实,那就是“有毒的电子废物从后工业时期的西方发达国家流向亚洲、非洲的发展中国家”这一残酷的事实。[5]

事实上,这些跨国公司一直在利用发展中国家的环境法律体系中的漏洞,将其资本主义和新殖民主义的逻辑伪装成全球化的理想。然而,关于电子垃圾贸易和回收的经典叙述,通常以批评政治和经济权力强大的跨国公司以及西方对欠发达地区的那些饱受负面影响的民众的忽视而告终。

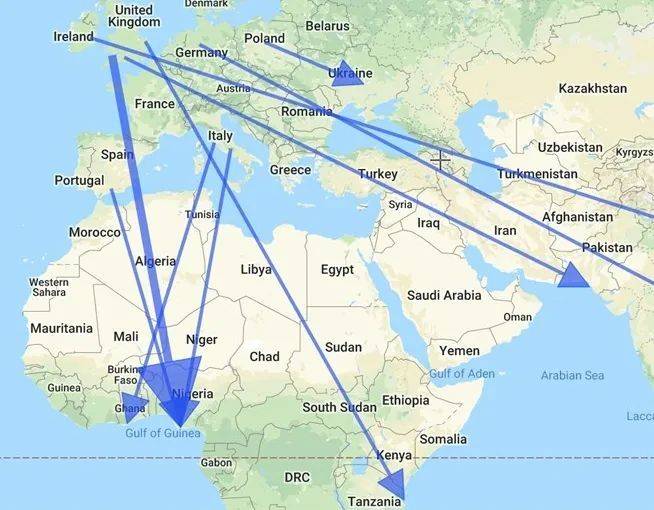

欧洲电子垃圾的全球流通。图片来自巴塞尔行动网络的报告

但媒介的余生其实比以上叙述所揭示的更加广泛和复杂。在我看来,媒介的物质余生应该不仅仅是一个关于个人数字和电子设备达到了其设计的寿命末端时会发生什么的故事,还应该关注那些组成了数字媒介和信息技术的材料的余生——当这些电子设备被拆解、燃烧和降解为更简单的金属元素和化学物质时,它们的过度饱和如何破坏当地生态,并成了那些在偏远的电子垃圾回收中心里工作、生活的工人和居民的身体代谢中的关键部分。从这个意义上来说,全球媒介经济是一种跨尺度运作:在发达世界中生成的数字垃圾可能成为欠发达世界中人们呼吸的空气和嗅觉体验的构成要素。

三、失去嗅觉的主体

国际环保组织“巴塞尔行动网络”(Basel Action Network)在其环境报告[6]中曾描述称,在新《环保法》颁布之前,近十年的电子垃圾回收与处理把贵屿的土地染成了煤炭般的黑色,那里的空气成了深灰色的。作为一种维持生命的基础方式,呼吸是矛盾的,它将人类的身体内部暴露给外部环境,人体变得更容易受到空气中飘浮的元素的影响,但口罩、面具和通风设施在当时的贵屿是昂贵而罕见的,随意的呼吸于是变得奢侈。尽管人们无法通过呼吸去区分维持生命所需的氧气和致命的化学物质,他们仍选择继续在电子垃圾回收行业中谋生。就像每个资本主义故事所显示的那样,谁愿意冒更多的风险,谁就能挣更多的钱来拯救自己的生命。

Exporting Harm

Basel Action Network 2022

在贵屿生活需要一组生活技能:除了呼吸,还必须主动嗅闻。许多处理电子垃圾的工人从北方迁徙而来,逐渐学会了如何去分辨气味,利用嗅觉去感知视觉或听觉感知不到的环境部分。人们期望他们的鼻子能第一个告诉他们潜伏的危险正在袭来。历史学者乔伊·帕尔(Joy Parr)提醒我们,“气味作为自我保护的污染预警机制其实已有一段历史”。[7]由此可见,在贵屿生活所使用到的嗅闻行为并不是一个孤立的、特有的事件,而是许多在类似环境条件下生活的社群所共享的文化和政治实践。

Sensing Changes

Joy Parr,UBC Press 2010

与此同时,气味也是全球媒介经济剥削轨迹的一个指示性符号(indexical sign)。更具体地说,它是关于电子垃圾处理过程中的能源消耗、化学元素交换、有毒物质生产的指示性符号,指涉物与介质之间不间断接触的物质痕迹。它保留了产生它的物体的化学物质,就像射击子弹留下的弹孔或香烟燃烧产生的烟雾一样。这些气味证明电子媒介的物质性不仅是技术问题,也是环境和我们的身体的问题。

在贵屿,环境破坏的物质证据常常隐藏在人与环境的各种化学关系中,正如米歇尔·墨菲(Michelle Murphy)所说的那样,这些化学关系可以“改变生命”,却不马上显露出明显的痕迹。[8]

目前,循环经济产业园继承了早期电子垃圾回收处理的两种主要模式,即烧板和酸洗,它们实际上是电子垃圾回收行业的两个主要化学过程:电路板燃烧(烧板)和化学酸洗。贵屿的烧板和酸洗传统是指从电子垃圾和废料中提取有价值的金属物质的过程。此外,它还是一种对环境资源和劳动力身体的密集的剥削形式。早期电子垃圾拆解的无组织和无监管让我们了解到,有毒金属与化学物质不只是电子元件中的组成物质,它们的混合物不断泄漏到居住环境中,有毒化学物质通过与周围环境的呼吸相互作用广泛扩散,成为环境和人体的组成部分。

然而,除了利用气味来提供定位,当地居民仍需要通过理解自身的位置、时间性甚至身份来获得定位感。居住在贵屿的人们培养了自己的嗅觉感知能力,并把嗅觉变为一种环境探测的形式。开篇胡阿姨的故事便提供了例子。美国文学理论学者徐旋(Hsuan L. Hsu)认为,嗅觉作为“市民科学的工具”,体现了生物体检测、感知差异和环境条件变化的能力。[9]

The Smell of Risk

Hsuan L. Hsu,NYU Press 2020

但胡阿姨也告诉我,身体的嗅觉感知实际上是一种脆弱的工具。她说:“不久前,人们还整天整夜地燃烧电线和塑料,从这里很容易闻到味道。”她告诉我,在一个电子垃圾工坊工作了一年后,她搬出了贵屿。“在最初的几周里,我对各种刺鼻的化学气味非常敏感,”她开始回忆在贵屿的日子。“但很快地,我就对我的工作环境习以为常了,我再也无法很清晰地分辨出不同的化学味道了。”直到那一刻,我才意识到,能否依赖身体作为环境危险检测器的前提,不是一种身体技术,而是一种社会特权。像胡阿姨这样的移民工人和当地人在当下没有谋生的替代选择,他们需要什么都感知不到才得以谋生。

嗅觉作为一种指标不再具有意义。因此,主体的失敏实质上是感官的去象化(desymbolization)。从对气味高度敏感到失去嗅觉的过程惊人地短暂,这个过程告诉我们当代资本主义是如何不断制造失敏的主体的。这不仅夺走了人们识别化学信号和对身体危害的来源及方向的感知能力,更重要的是,它夺走了人类感知和理解环境所依赖的那个前提参考——一个洁净的大气。

参考资料:

[1] MCLEAN K. Communicating and Mediating Smellscapes: The Design and Exposition of Olfactory Mappings[M]//HENSHAW V, MCLEAN K, MEDWAY D, PERKINS C, WAMABY G. Designing with Smell: Practices, Techniques and Challenges. New York: Routledge, 2018: 67-78.

[2] 同上, 第67页。

[3] PARKS L. "Stuff You Can Kick" : Towarda Theory of Media Infrastructures[M]//SVENSSON P, GOLDBERG T D. Between Humanities and the Digital. Boston, MA: The MIT Press, 2015: 355-373.

[4] PARKS L. Falling Apart: Electronics Salvaging and the Global Media Economy[M]//ACLAND C. Residual Media. Minneapolis: University of Minnesota Press, 2007: 32-47.

[5] 同上, 第38页。

[6] BASEL ACTION NETWORK. Exporting Harm: the High-Tech Trash in Asia [M]. Seattle: Basel Action Network, 2002.

[7] PARR J. Sensing Changes, Technologies, Environments, and the Everyday, 1953-2003[M]. Vancouver: UBC Press, 2010.

[8] MURPHY M. Alterlife and Decolonial Chemical Relations[J]. Cultural Anthropology, 2017, 32(4): 494-503.

[9] HSU L H. The Smell of Risk: Environmental Disparities and Olfactory Aesthetics[M]. New York: NYU Press, 2020.

本文原载于《信睿周报》第109期,来自微信公众号:信睿周报 (ID:TheThinker_CITIC),作者:周庭皞