我是在小红书上认识小A的。当时的她经历了两次胎停,正在备孕第三代试管。她在小红书上写了很多笔记,关于备孕路上的种种坎坷,求医问药中的点点经验,还有这一切是如何改变她对自我的认知的。

她用“闯关游戏”来形容这段尚在进行中的经历,“感觉这几年自己像玩闯关游戏一样,一开始不觉得这是个闯关游戏,后来觉得第一关就是最后一关,再到后来又多闯了几关:流产、赘生物、囊肿、抗精子抗体、自身免疫性疾病……到现在怀着必胜的信念准备随时战斗!不得不说,这几年现实给我狠狠上了一课,我也成熟到可以把自己当时觉得如此痛苦和不想回首的经历像故事一样说出来”。

我被她的乐观所打动,也对她如何能保持这种“必胜”的信念感到好奇。当我继续阅读她的小红书笔记,隐约察觉到她的备孕过程与她的事业规划是紧密交织的:当我们所处的社会依然存在对女性——尤其是有生育需求但还未生育的女性——的就业歧视时,希望兼顾事业与家庭的女性就不得不仔细考虑备孕的时间线,使生育尽可能小地影响事业的发展,实现理想中的“两全”。

小A似乎也是这么计划的。不过,在我得到机会与小A交谈以后,我发现她在备孕与事业之间的协调其实更为复杂,而“带着必胜的信念准备随时战斗”也不免让步于等待与探因中的迷茫与颓唐。当备孕中的不确定性使得任何计划都难以成形,受到质疑的不仅仅是人们原先以为的确定性,还有确定性与不确定性的关系本身,以及我们如何在其中生活。

一

小A在读硕士前就结婚了。在硕士入学前,她计划在读研期间完成生育,这样在她硕士毕业进入求职市场时,就不会受到太多对已婚未育人士的歧视了。她的第一次怀孕来得很快,但紧随而来的却是胎停流产。当时的她没想太多,医生也告诉她不要想太多。于是,她继续完成硕士学业,出国交流,但在回国毕业、准备进入就业市场时,更多的问题就暴露出来了:她因为已婚未育在求职中屡屡受挫,渐渐对自己失去信心。

尽管这期间她又一次怀孕了,但也以胎停流产而告终。这时的她意识到,自己在怀孕的路上可能不会那么顺利,而如果孩子还是她预想的人生的一部分,她就必须把备孕放在首位。于是,小A放弃了她首选的、和她的专业方向更匹配的工作,选择了另一份在当时看来可以给她的备孕更大自由度的工作。

然而,这份工作并未为她减轻多少烦恼。尽管最初,她的领导对她多加包容,但渐渐地,也多少对她的频繁请假产生怨言。于是,小A明白了,即使她已经为了备孕在事业上做出了牺牲,备孕之路也不会因此变得轻松。不过,她仍然对自己能成为母亲这件事情怀有极为坚定的信念,她说,“既然医学上没有判定我不能生孩子,我就一定会……我觉得我还是会去做这件事情”。所以,她不断地寻找原因,这个寻因的过程也成了漫长等待的过程。

第二次胎停后,她已经不相信医生说的“你们自己先试,怀上了再保胎”,她一定得查明原因,并且先做干预。于是,她去当地一位听说最有名的生殖免疫医生那里做检查,花了一个月,查完以后医生却告诉她没有什么问题。她重新开始备孕,同时做了排卵监测,发现自己的排卵不是很好,这才认定了是自己的卵巢囊肿和子宫内膜异位症影响了卵巢功能,最终决定做第三代试管。从她的第一次胎停流产到决定做试管,已过去5年。

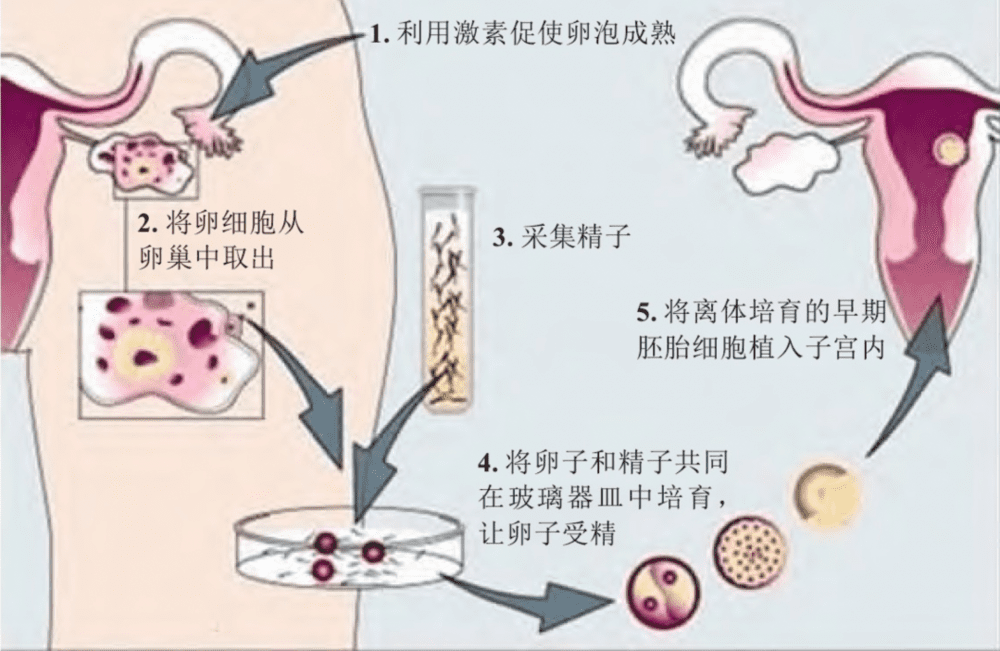

常规试管婴儿技术的基本步骤。图片修改自http://www.aasthahealthcare.com/2Fertility-Center.htm#InvitrofertilizationIVF

在充溢着巨大不确定性的备孕之路上,小A的计划一次又一次地被打破,但小A确实抓紧了一切能给她带来确定性的事物,并且一路走了下来。她努力寻找一个具有确定性的原因,不接受让自己的怀孕结果暴露在更大的不确定性下。

做试管,尤其是第三代试管,在她看来也是一种最大化确定性的干预方法。她说,“既然是卵子质量不好,那就很有必要去筛选一下;虽然说三代试管还是有检测不出来的概率,但至少会好一些”。此外,让科技替代人力去完成受孕的过程,在她看来同样是减轻人的心理压力,尽可能削弱不确定性的方法。

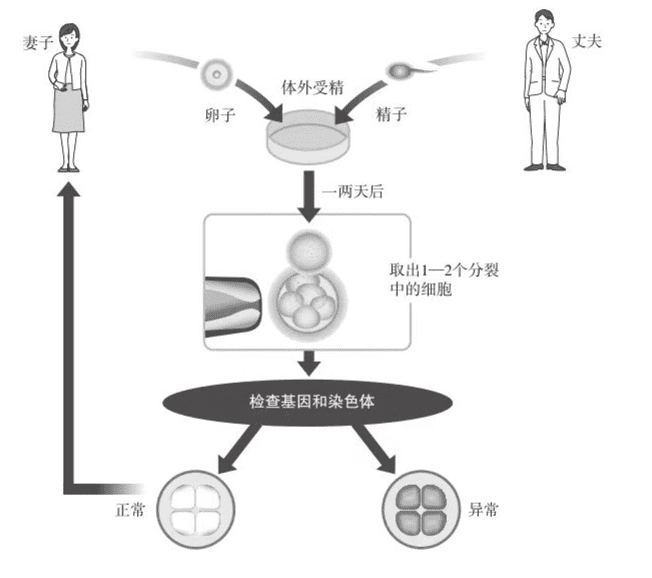

着床前诊断的顺序。图片来自《生育的选择:生育的自由与边界》

但是,即便她仍然在追寻确定性,不确定性也已经改变了她生活的基调。她坦言,就算当时的她已经怀孕,她“也不知道能不能顺利”,因为“这个问题……你完全没有办法控制,没有办法说,这次一定要顺顺利利的。在这两年当中,我也学会用另外一种眼光看”。

确定性是不存在的,不确定性成了一切的根本假定;而就算出现了顺利的征兆,不确定性也是萦绕(haunt)于其间的存在。这大概就是小A说的“另外一种眼光”。

二

在认识小A一年后,我去美国开始博士学习,在当地的生殖诊所进行田野预调研,为博士论文做准备。在田野期间,我主要跟随诊所的主管K医生看诊,旁听诊所每周的例会,也在胚胎实验室展开了短暂的观察。

K医生是一位土耳其裔的中年男性医生。他的办公室里挂着大大小小的家庭合影、他的女儿写给他的“世界上最好的爸爸”证书,还有电视剧《足球教练》(Ted Lasso)的海报(这部剧集讲述的是对足球一窍不通的美国橄榄球教练泰德·拉索凭借其积极乐观的“美国精神”带领一支英国足球队走向成功的故事)。

K医生很健谈,我和他交谈的时候常常感受不到距离感。就算看诊的氛围再压抑沉重,他也几乎总能想到办法鼓励患者,让患者觉得一切似乎还有希望。只有一次看诊经历除外,在那次看诊中,我只能感到令人窒息的压力。

来就诊的是一位在美国居住的华裔王女士。她和丈夫早已完成了取卵、取精、冷冻胚胎等一系列工作,但王女士选择请代孕母亲完成妊娠和分娩。在这次咨询以前,王女士已经找过两位代孕母亲,由她们完成了三次胚胎移植,但是都以失败告终。

对此,王女士难以接受,她不停地问K医生:“这是为什么呢?为什么会失败呢?我们能做什么去提高成功的概率呢?”K医生一次又一次地回复她,他们已经做了一切能做的事情,移植失败最有可能的原因就是胚胎染色体的问题,但这是做了移植前基因检测也无法避免发生的事情,是任何技术和医术都无法控制的。

王女士并不能接受这个答案,于是自己提出了一个又一个可能的理由:有没有可能是受上一位代孕母亲的心理健康状态的影响?能不能换一位心理健康状况更好的代孕母亲?有没有可能是移植方案的问题?能不能更换移植方案?K医生也一次次地告诉她,上述情况都不会造成本质性的影响,造成影响的依然是无法控制的胚胎因素。最终,作为妥协,K医生只能告诉她,他会把她的一切疑问都带到他们诊所的例会上,用“集体的智慧”讨论她的案例,再给她一个答复。

K医生与王女士的对话让我思考了许久。人们希望能用技术最大化地控制不确定性,这大概也是人使用技术的初衷之一。就像小A对我说的,能“让科技帮你选一下,那不是更好吗?”小A在做试管的路上还算幸运,她在一次移植后就顺利怀孕。

但试管婴儿普遍的低成功率告诉我们,更多走在这条路上的人们大概会和王女士一样,发现技术的尽头还是被不确定性所笼罩。当科技无法消弭不确定性时,是因为我们的科技手段还不够好吗?当科技进步,我们就能实现对一切不确定性的控制,从而得到我们想要的一切吗?还是说,在“技术消弭不确定性”中对技术与不确定性关系的假设本身就是值得反思的?

三

我们可以通过胚胎移植的例子来进一步思考科技与不确定性的关系。通常来讲,人们会从两个角度来考虑如何最大化胚胎移植的成功率:一是选择一个最有可能存活的胚胎,二是选择一个最佳时间来移植这个胚胎。

为了选择一个最有可能存活的胚胎,人们通常会对胚胎进行评级,其中少数人会选择对胚胎进行移植前基因检测(PGT,国内第三代试管中最核心的一项技术)。PGT分为三种:PGT-A是对胚胎整倍性的检测,PGT-M是对单基因疾病的检测,PGT-SR是对染色体中所有结构性异常的检测。在人们期待着PGT作为一项附加技术可以增加移植成功的确定性时,常常被遗忘的是PGT-A的出错率高达40%。技术在致力于削减某一不确定性的同时,也不断伴生和制造着新的不确定性。

不仅如此,在美国医疗私有化的制度体系下,将仍然充满不确定性的技术(比如PGT-A)常规化,是难以仅仅用增加成功率的目标来佐证的。相反,将不确定的技术变成一项确定的存在,也是经济利益、制度管理等综合因素推动的结果。

那么,胚胎评级的过程是如何进行的?胚胎等级往往由一个数字与两个字母组成。第一位的数字指的是胚胎的发展阶段,第二位的字母指的是内细胞团的质量,第三位的字母指的是滋养外胚层的质量。虽然A代表质量最好,B代表质量一般,C代表质量最差,却没有足够的数据说明移植一枚AA的胚胎会带来最高的成功率。换句话说,一枚AA的胚胎可以移植失败,一枚BC的胚胎也可以顺利移植。

不仅如此,虽然胚胎评级看似有着统一的、可以参考的标准,不同实验室却很有可能对同一个胚胎给出截然不同的评级结果。这也是为什么如果一位患者在其他医院已经冷冻了胚胎,但因种种原因转到K医生的诊所继续治疗,K医生的诊所是不会采用前一诊所的胚胎评级结果的。换句话说,技术不是非人的、超越具体情境的存在。技术的实践与实验室的物质环境、技术实施者的经验和标准都是密切相关的。

何时才是“最佳胚胎移植时间”也是个极为有趣的问题。一般来说,要是胚胎可以存活至第五天,进入囊胚期,那么移植后的成功率也更大。所以按这个道理,移植都应该在胚胎存活的第五天进行。但问题在于,并不是每一个胚胎都可以存活到第五天。如果都等到第五天,就可能出现某位患者的所有胚胎全部死亡,没有可以移植的胚胎的情况。

对此,K医生诊所的胚胎学家Julia告诉我:“人们总是想要有些希望的。”也就是说,如果一位患者的全部胚胎很可能都无法存活至第五天,那么相比等到第五天看到胚胎全部死亡后告诉患者这个确定性百分百的残酷真相,还不如在第三天就直接移植一个在当时看来最有可能存活的胚胎。

在这样的逻辑下,Julia在做的就是依靠过往的诊所数据和一个专门的人工智能程序,预测出每一位患者的胚胎在第五天还能存活的可能性。如果可能性太低,那就选择第三天移植,让患者“至少感觉她们还有希望”——毕竟任何的预测都是不确定的,她们确实还有希望。

换句话说,在确定性有可能带来失败的结局时,人们宁愿选择寄希望于不确定性。这时,不确定性成了希望,成了更值得追求的对象。当然,这也并非医学界的共识。K医生经常和我提起,他们诊所依然在做第三天的移植是有些“过时”的选择,因为当下的很多诊所都已经改为做第五天移植了。

但我们能从这个例子里看出的是,不确定性究竟是好还是坏,是可取的还是需要尽可能回避的,都是相对的和依情境而定的。你是想要确定的坏的结果,还是不确定但可能是好的结果?但无论是选择确定性还是不确定性,它都不是非人的科技抑或最理性的计算所能制造的,而是与“希望”叙事下的情动(affect)交织在一起共同营造的。

四

如今,小A的孩子已满周岁。她依然喜欢在小红书上分享她的生活,但是她已转型为母婴博主了,我也为她的喜悦感到由衷的开心。她实现了自己做母亲的愿望,但我想,和其他走过“做试管”这条路的女性类似,她们的生活、她们自己,也都因此被改变了。被打破的确定性不只是对家庭和事业的规划,还有她们对于自己的整个世界观的假设。

当我走进生殖诊所和胚胎实验室,我开始思考“技术消弭不确定性”的假设是如何被制造的,现实中的技术又是如何始终与不确定性一同增生的。“技术消弭不确定性”将“技术”看作人的力量的衍生,是属于人、能为人所用的;同时,这一假设也将“不确定性”看作异于人的、难以被征服但需要被人所征服的领域。

但事实上,技术并非完全由人掌控。技术有其独立的领域,它依赖于人,也扎根于人以外的物质环境。不确定性也并非总是异己的、需要被消灭的存在。在选择第三天还是第五天移植胚胎的例子里,我们可以看到,不确定性并非总是坏的。不确定性在特定情况下也会成为更可取的目标。毕竟在做出哪一天移植胚胎的选择时,一切都还是不确定的。既然只有不确定性,不确定性就是希望,不确定性就是唯一且最好的选择。

本文来自微信公众号:信睿周报 (ID:TheThinker_CITIC),原载于《信睿周报》第116期,作者:潘薏宁(圣路易斯华盛顿大学人类学系博士在读,[email protected]),专栏主理人:朱剑峰(复旦大学社会发展与公共政策学院)