中文和中国都变陌生了

Siri在中文系读了六年书,今年年初,她决定跳出熟悉的文化语境,去往位于荷兰的莱顿大学中文系交换。

去欧洲学中文后,Siri觉得自己的人生像开出了一条新的支线游戏。

在这里,她遇见讲着一口北京腔的荷兰教授、听意大利同学感叹古汉语的美丽,也在许多外国人的发问中,尝试认识欧洲人眼里的中国,重新思考自己从小学到大的语言。

最初做出这个选择,迷茫是她最大的驱动力。她形容自己一直是个循规蹈矩的“优等生”,一路保研到国内数一数二的文学院,却在读完第一年研究生后,觉得自己离文学越来越远。

于是她交换、出国,像鸵鸟一样一头扎进沙子里,最后发现这片沙子远比自己想象得更辽阔。

以下根据她的讲述整理。

一

一个私人的田野调查

去莱顿大学的中文系交换后,遇到的所有交换生都会问我,为什么要这么做。在他们看来,一个中国人,又是中文系的研究生,去荷兰学习中文,是一件很离奇的事情。

最开始我申请交换的时候,没考虑这么多,只是想弥补本科时没能出国交换的遗憾,给自己一个看世界的机会。

我总共选了三门课,一门是面向我这种交换生,介绍荷兰的社会和文化的,另外两门就是莱顿中文系开的,“宋元明的艺术”和“文言文高级阅读”。大家也许会猜测,一个中国人在文言文课上,肯定是秒杀全场的存在。但我来到这边后才发现,在外国学中文不是一件轻松的事,最大的挑战其实是英语。

一段文言文,我得用英语把它翻译得信达雅。一篇有关中国古代艺术的论文,对我而言是长达四五十页的英文阅读理解。

所以不存在想象中那种母语者的天然外挂,反而是我在慢慢适应自己选的两门“中文课”。

荷兰运河众多,莱顿大学的校园就坐落在河边

尤其是那门“宋元明的艺术”。我对艺术一窍不通,完全是从零开始入门中国古代艺术史。最痛苦的地方在于,尽管这些画、画家、流派的名字都有对应的中文,但所有材料都是用英文写的,还得去一个一个查。

有次我看论文又看得一头雾水,就去查文章中提到的那个人是谁,结果发现他是苏轼。我当时就有点忍俊不禁。当我熟悉的文化被另一种语言书写出来时,它反而陌生得我认不出。

不过适应后,语言不通的痛苦慢慢开始被好奇替代,每天在莱顿观察外国人是怎样学中文的,有点像是我在做一个私人的田野调查。

莱顿大学又是知名的“欧洲汉学中心”。在莱顿,说中文都要小心,因为汉学系的学生还挺多的。有一次我在食堂和朋友打电话,肆无忌惮地一直说中文,因为我觉得周围没有人能听懂。结果打完,旁边桌的白人突然说,“oh I know,有点意思,对不对。”

莱顿亚洲图书馆里摆放的书法作品等

莱顿还拥有一个非常出名的亚洲图书馆,位于大图书馆的顶楼。每次我走到这,看着门口挂着的那些中国的书法作品,就感觉特别亲切。

据说这里的中文藏书量是欧洲各国中文图书馆中的第一位,很多欧洲的汉学家想要借阅中国古籍的话,都会跑到这边来。

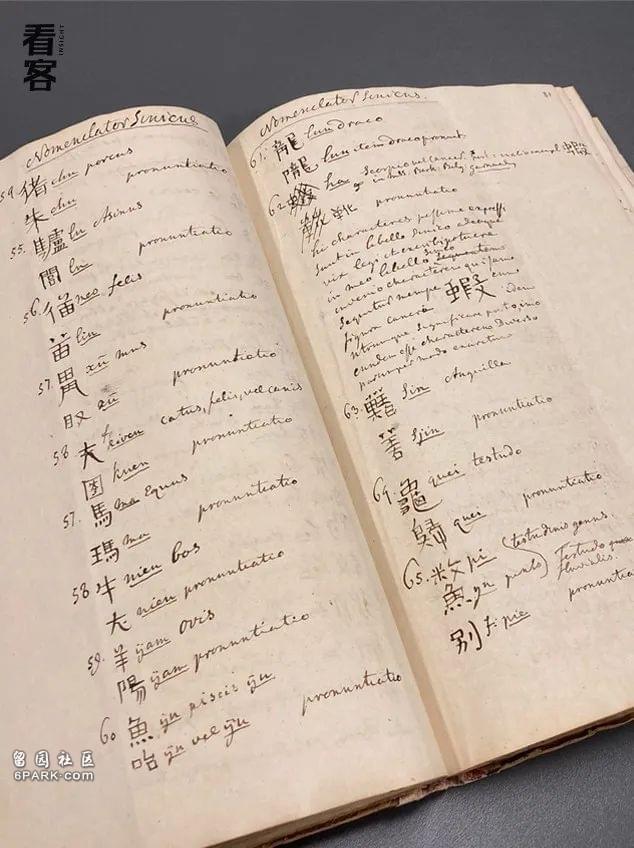

有一堂文言文阅读课,老师带我们去图书馆“游学”。图书馆保存了一些珍贵的手稿,有一个早在18世纪就开始苦心学习中文的荷兰人,留下了一本特别厚的笔记,上面全是他学到的汉字和他用拉丁语写下的批注,很认真。

而且他也有点学习方法,会利用同音字去记另一个字的发音。我看了看,发现他每学一个汉字,就在字前加上一个序号,我翻到序号298,也才翻到笔记的一半。

不过,一个18世纪的荷兰人想要学会中文,光靠努力多少有点“生不逢时”。据我老师说,这个人写完这一本厚厚的笔记后,终于发现中文实在是太难了。从此埋头于收藏中国的艺术品,只留下了这一本手稿笔记,不再学习。

手稿的内页,汉字旁边是拉丁文的批注

这让我想起有次在图书馆里自习,对面坐着的外国男生,在那抓耳挠腮地看朱熹,感觉他连头发都快薅没了。看来无论在哪个世纪,外国人学汉语的心境都颇为相似。

二

“你们中国人

到底是怎么读诗的呢”

学期过半的时候,文言文阅读课的老师让我们开始着手准备课堂展示——拿一篇自己喜欢的古文,在讲台上给大家讲解、翻译。

这门课是给研究生开设的,选的人非常少,加上我总共只有四名学生。我有点想不出拿哪篇古文去展示,最后脑子里蹦出来高中课本上的《荆轲刺秦王》,我就把最著名的那段“易水送别”摘了出来。

展示完,有一个同学说,可不可以给你提个建议。他希望下次我选这种古文,能尽量从开头的部分开始。我这回从中间截取,弄得他有点一头雾水,他以为“荆轲”是指荆和轲两种植物,后来才知道那是一个人名。

在选文时,我完全没想到还需要进行什么铺垫。因为所有中国人,几乎都知道荆轲刺秦王这个故事。我很自然地跳过了前情提要,但是忘了自己面对的是一群非母语者。

本来我以为,对于读到研究生的中文系学生来说,这也会是一种文化常识,结果发现好像并不是。可能是中国历史和文学都太广大了,我的外国同学们学中文,更像是在自己感兴趣的领域里深挖。比如,课堂上另外三个外国同学都有他们各自的研究方向,选的文章也带有很强的个人色彩。

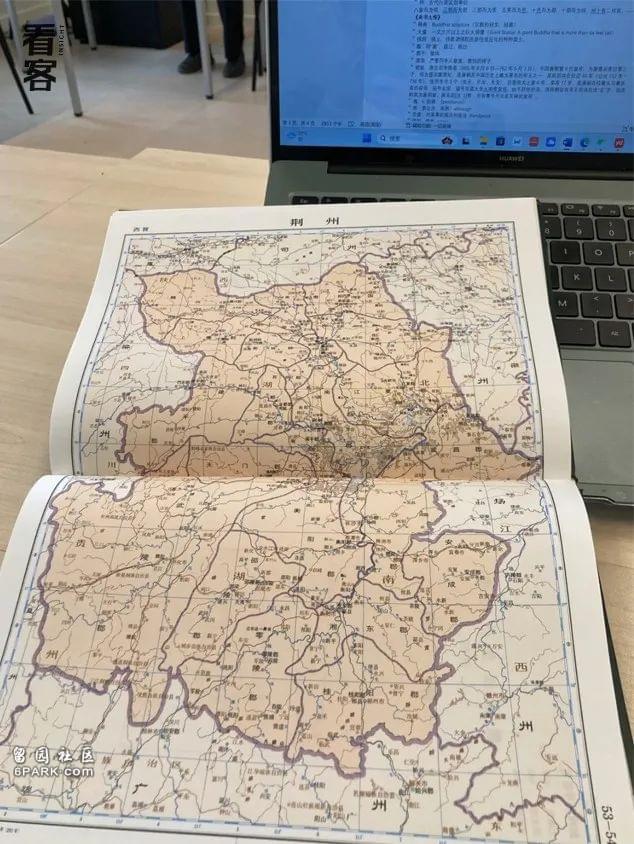

像我那个主攻中国古代历史的同学,他选了某本地图册的序言来展示,那篇文章连我都觉得很困难。他在台上口若悬河,我在下面是看也看不懂、听也听不懂。

在文言文阅读课上,老师教我们使用中国历代地图册

还有另一个意大利男生,展示的是《说文解字序》,第一句话是“古者庖羲氏之王天下也”。他刚念完就说,这句话真是太漂亮了,它有点像“之乎者也”,很完美地符合了汉语最古典的句法。

然而我作为一个现代中国人,完全没理解他说的“漂亮”。

课后我特地找他问了这个问题,他就说,可能我已经习惯了现代汉语的思维。我后来想也是,你从小学语文接受了太多规则,恒定的主谓宾句法,自然就不像一个外国人那样,能天马行空地从中悟出语言最纯粹的美感。

讲解宋代艺术前,老师在展示宋代地图

来到国外后,我发现外国学生们总是会提出各种各样的问题。印象很深的是,有天上课翻译宋词,宋词对外国人来说算是最难懂的中文类型之一。

我和老师是文言文课上唯二的中国人,他们就向我们提问说,你们中国人到底是怎么去读这些诗词的?尤其是到了宋代,这些诗词里面都有很多的典故,它变得不再像唐诗那样易懂,你们到底是怎么读的呢?

我和老师都有点被问住了,最后老师说也没有什么办法,就是多读书,从小背,等长大了就慢慢理解了。我就举例说像我们中考、高考都会有默写题,相当于你中学时代一直要背诵那些著名的篇目,才能完成你的考试。

然后那两个意大利男生就说,在他们奶奶辈的时候,教育也是这样的,当时的意大利人必须要去背但丁的《神曲》等等。但是到了他们这一代,这已经不是一个强制性的东西。他们都不喜欢去背,因为记不住。

要不是他们提醒,我都没有想过这个问题,好像潜意识里我总是把这些知识当作是自然而然获得的。

三

中文与中国

莱顿大学中文系有一位教授非常有名,他叫柯雷。柯雷教授是荷兰著名的汉学家,也是目前海外研究中国当代诗歌的前沿人物,像北岛、西川几代中国诗人,都是他的朋友。据我所知,他近几年在埋头研究中国的打工诗歌。

年初知道柯雷教授在莱顿教书后,算是坚定了我来交换的想法。因为我还挺想知道,像他们这些外国汉学家,是以什么样的视角研究着遥远的中国。

那天我去拜访柯雷教授,有很多话题想和他聊,不过他实在太忙了,所以就只是浅浅地聊了一下。我一开始说的是英文,有些地方我表达不出来,就换了中文,然后教授也跟着我切换了中文,而且还是一口地道的北京腔。

我问教授,应该去哪找外国汉学的文献资料,教授就很热心地给我推荐了一个网站。最后他用中文说,我觉得你可以“小心翼翼”地把这个网站浏览一遍。

他想表达的其实是“细心”的意思。但一说出口就有点像英文直译。柯雷教授从上世纪八十年代起就在中国待过很长时间,也用中文出过书,按理说他的中文其实已经很好了。

所以我有时就会想,人把一门语言学得再精深,可能也还是达不到母语者的程度,人还是会不自觉地把自己语言的习惯带入到另一门语言里去。

某种程度上来说,我觉得一个人看另一个国家也是这样的。来荷兰之前,我对它的认知就是风车、郁金香,到现在,我对它更多的印象是它众多的运河和美丽的桥梁,以及每到晴天,就像没有工作一样占满草坪的荷兰人,因为这些是我看到的。

珍惜晴天的荷兰人,坐在草坪上晒太阳

有个跟我一起来交换的同学,她选修了一门叫“当代中国”的课,期中考试结束后,她跟我们说,考试的内容有点让她摸不着头脑。有一道讨论题是谈谈你对中国信贷系统的看法,她其实不太清楚信贷系统是什么。

最后出成绩的时候,莱顿这边是10分制,5分以上算是“合格”。她一个中国人去考“当代中国”,最后只得了4.9分,不及格,还蛮让人哭笑不得的。

我们几个交换生聚到一起,偶尔会聊,外国人是怎么看待中国的。只是我大部分时间都呆在校园里,身边的同学也都是扎根在中国研究里的汉学生,所以我也不太清楚现代的中国人在欧洲是一个怎样的形象。

但这学期的几次旅游后,我最终观察到:在欧洲,中文又多又贴心的地方,十有八九是免税店。

四

一次“乱来”的机会

最近我刚结束研究生的线上开题。回想去年这时候,我刚以研究生的身份度过一个学期,对未来的规划不外乎做老师、考公、读博。

那时我以为,自己会用接下来一年的时间,来做这道选项有限的选择题。没想到一年后,我在遥远的荷兰交换,也不想再做一种有限的选择。

我自己也不知道为什么当时那么冲动就申请了。现在想来,我可能像一只原地转圈的鸵鸟,身在全国数一数二的文院,却觉得自己离文学越来越远,转而逃去荷兰,暂时把头埋进另一片沙子里。

上学路上拍下的校园风景

我本科时对研究生的确怀有一些美好的幻想。怀揣着对中文、对中国文学的热爱进入这个阶段,结果每天在读二手资料,却没时间去看一手文学作品,更谈不上为自己读书。除了发现自己不是为学术而生外,也没有其他收获。

出国后我发现,中国来交换的几乎全是研究生,但日韩来的都是本科生,我没有遇到一个研究生。同学说,因为他们日韩的学生,百分之八九十,不是要真的下定决心要做学术研究的,毕业之后就会直接工作。不会为了找工作读研,读研也不能帮他们找到一个更好的工作。

我也想,为什么中国没有什么本科生来。想到因为这边的给分太低,绩点太难看了,不管是以后读研还是留学都会有影响,本科肯定不敢来这种给分很低的地方。

他们也很惊讶,说在中国所有人都要读研吗?我说不是所有人,但是想找到好工作,大多数人都得读研。他们就觉得我们好像把大学四年又读成了高中三年。

位于顶楼的亚洲图书馆,是Siri在莱顿最常去的地方之一

我从小就是个特别害怕脱轨的人,按部就班地生活,总保持着“好学生”的心态。在莱顿学中文,像我人生开出的一条支线游戏,我在慢慢把它打通关。

今年是我在中文系的第六年。前几天,我去意大利旅游,在罗马万神庙广场被一个自称是作家的大叔拦下采访。知道我和朋友是文学专业的学生后,他很好奇为什么我们会选择读文学,因为这个专业“既找不到工作又挣不到钱”。

我们一行人当时就沉默了,有点陷入尴尬。大概所有关于工作的问题,对人文社科的学生们来说都是一种拷打吧。

之前我问一起上文言文课的外国同学,为什么想要做文学研究,有没有过动摇?然后那个意大利男生就回答,如果你很热爱它,你就应该“devote yourself to it”(全身心投入)。

在莱顿学中文的这些外国人,他们的出发点都很纯粹、轻松,就是感兴趣,想要做研究。像这个意大利汉学生,他目前是在莱顿读第二个硕士,因为他觉得自己的等级还不够去读博。

而我在遥远的异国读了一年母语,其实还是没想明白自己要做什么。一边出来见到了更大的世界和更多的人,一边听着朋友们在秋招上的惨状,忍不住把头在沙子里埋得更紧一些。

唯一确定的是,我对人生的想象不再那么固定了,想要拥有一次“乱来”的机会:和朋友做一个年轻人的文化频道,在荷兰二手市场摆摊卖东西,去书店打工……当曾经看似可行的选择被我全部清零后,可以说到处都没有路,也可以说到处都是路了。