死亡,也是她最后的抗争

最近,电影《Persona:SULLI》的上映,让人们再度回忆起了四年前自杀的韩国艺人雪莉。

这部影片分为短片《4:圣洁岛》与访谈《致真理》两部分。在访谈的开头,采访者请雪莉做一下自我介绍,对这个简单的问题,她沉默了半晌,问到:“说名字就好了吗?”

然后,她对着镜头,说出了自己的本名:崔真理。

“我是谁”,对于那时已经走在生命末尾的雪莉来说,这个问题确实很难回答。

9岁听从母亲安排成为童星,15岁从韩国第一大娱乐公司出道成为偶像。身边的人没有把她当成小孩,她也被要求什么就做什么。

但20岁那年,雪莉决定要靠自己寻找答案。

在探索和表达真实自我的过程中,“崔真理”不停地摧毁着那个被偶像工业打造出来的乖乖女“雪莉”。这样的叛逆和越轨,让她被外界打上了“疯女人”的标签。父权制和新自由主义的合谋,让她最终只能用死,完成最后的反抗。

韩语中的白,有两个对应的单词。“一个是棉花糖的白,一个凄凉地渗透着生与死。”

那些攻击她是疯女人的人,期待能看到的是前一种甜美可人;而四年后的现在,人们才发现,她美丽而短暂的人生,一直在书写的,是后一种。

叛逆的“产品”

拍摄《致真理》时,雪莉的心理状态已经非常糟糕了。

面对一个个想要深入她内心世界的问题,她总会沉默很久,屡屡停顿,或是拼劲全力忍住哭泣的冲动,挤出一个勉强的笑容。

然而,在听到“有没有想过也许问题在业界本身”的问题时,雪莉少有地用笃定的语气立即回答:“没有。”

恍惚许久,她呜咽着对着镜头出了请求:“我可以哭吗?"之后完全控制不住眼泪。

她其实早早就觉察到自己被当作一件美丽商品的残酷真相。从刚进入娱乐圈开始,就有人不停地告诉她:“你是一件产品,你必须成为面向公众,最精美的一流产品。这就是你。”

“我必须做到他们希望的那个样子,我不得不担心自己会失去产品价值。”而就算大家不再直说她是产品时,也在把她当作产品对待。

人忍受痛苦的能力有个限度”,采访者的一句铺垫,如今来看成了谶语

自杀前的几个月,雪莉在采访中说自己不再拒绝碳水化合物,也不再用零食充饥了。饥饿的时候,她会试着好好地吃一顿饭。然而她却变得更瘦了。

在母亲的回忆里,刚刚以练习生身份住进公司宿舍的雪莉,曾很害怕地对她说:“有一个姐姐今天称体重,因为长胖就被骂得很惨,好像每周要称好多次体重。”从某一天起,公司也开始管控雪莉的体重。出道之前,一杯圣女果,8 升茶,往往就是一天的饭。

因为从小习惯了节食,后来的雪莉努力拿起筷子也吃不下任何东西。生命最后的那段时间里,她的体重掉到了47kg以下,她形容自己,“就好像骨头架子在走路”。

面对忽然消瘦的雪莉,杂志却只关心她身材管理的秘诀。女艺人的厌食,似乎是娱乐圈默认的常态,就好比“产品维护”的正常流程。

在她看来,自己好像电影《女囚尼基塔》中的主角,只是一个傀儡

原定短片计划中唯一完成的《4:圣洁岛》,就隐喻了这套把人当作商品的流水线生产。

雪莉在其中饰演的女孩,只有一个代号:4号。

原本的4号留着蓝发,双手沾满屠宰小猪的鲜血。有一天她发现了被自己杀死的小猪,同样有着4号的名字。她和4号小猪像朋友般共处,渐渐分不清人和猪的区别,甚至将4号小猪偷偷藏进行李箱,带到了圣洁岛的关口。

为了得到进入圣洁岛的许可,4号穿上了红裙与高跟鞋,精致宛若人偶,不断地忏悔着自己并不存在的罪过,不断地对着镜子修剪着整齐的短发。

这时,行李箱里的4号小猪复活,化身为了蓝发的她,杀死了红裙的她。

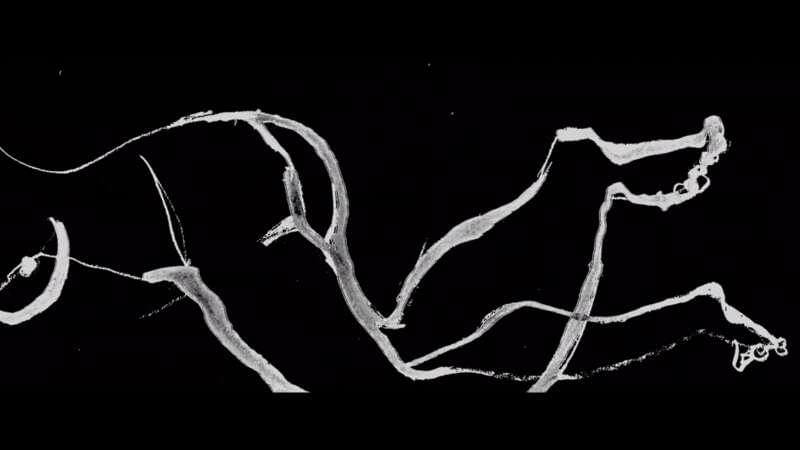

《4:圣洁岛》片段

从前4号亲手屠戮的小猪,就是为了实现“圣洁”的标准而杀死的自我。而如今,小猪复活,真实的她,死而复生。

之后,4号却如同没有选择般换上了红裙、修剪了短发,祈求着放行。但圣洁的救赎只是一个虚伪的允诺,被识破身份的4号最终变成了冷柜里盖着合格戳的一块肉。

4号与雪莉,都同样被视作需要不断追求完美与洁净的商品。自我如何纠缠或苏醒,都逃不出被屠宰、切割、展示、消费的命运。

根据韩国最大的音乐排行榜Melon的统计,2005年至2013年间,共有244个Kpop偶像团体来来去去。如此高效的速度,建立在标准化、军事化的培养之上。这条流水线上,偶像的形象,就像一个个芭比娃娃,经过精心设计的而又高度相似。通过整容来达到标准,早已成为一种常态。

雪莉所在的女团f(x),在出道之初,就因其独特的风格而被娱乐媒体称作公司的“新武器”。缀满铆钉的银色皮衣、棒球帽、马丁靴、金属臂环……不拘一格的造型,不限于恋爱的专辑概念,嘻哈加电子的曲风,与当时的大多女团相比,都显得格外“叛逆”。

f(x)出道之初的一次演出中忽然下起了暴雨,尽管被淋得眼都睁不开,她们还是完成了表演

然而这样的“叛逆”,本质仍是在严格的管理之下呈现出的一种商品属性。

在团内,雪莉被分配到的人设是“可爱清纯”,就像一剂平衡叛逆的调味料。真实的她,却从来不是那样驯顺的女孩。在雪莉的记忆里,仅存的一个与父亲相关的故事,是父亲的朋友送给她了一套芭比娃娃。她很开心,扯下了芭比娃娃的头和四肢,还全都涂成了红色。

叛逆的真理,也许从那时起就被她藏进了贴身携带的行李箱。

某一刻,她忽然开始思考:“为什么我要做这样的事?”而所谓的觉醒,从“这件衣服不适合我”这样的小事开始,逐渐进化成“我想要自己做决定”的决心。

然而大众能欣然接受的,只限于如综艺节目花体字般贴附在偶像表面的风格标签,真正叛逆的行为,并不能被包容。

20岁成年生日的那天,雪莉对镜头笑着许下了心愿:去夜店,喝啤酒,看19禁电影,交男朋友。成年前没有机会做的事,她都想要尝试。

成年不久,雪莉的第一次恋爱,在狗仔三次嗅探之下不得不公开。这段恋情,让她第一次听到了这样的评价:“这女人疯了。”

被制造的“疯女人”

昔日的一档综艺节目里,男主持人问:“谁的叔叔粉最多?”众人纷纷回答:“雪莉。”

雪莉在一旁微笑着,没有说话。后来的舞蹈环节,她身边被打上了“妖娆”二字。那时她只有16岁。

20岁的雪莉,在公开恋爱后“遭受了史无前例的恶评”,却是因为交往的对象是个rapper,比她大了14岁。

这场恋爱,是雪莉第一次自己独立做出的决定。热恋中的她在日记里写下对方身上那些“不得不爱”的品质:“纯真善良、不算计、聪明伶俐、踏实温暖。”

她坚持“无论别人怎么说都无所谓”,持续更新两人幸福的合照。其中一张里,她抚摸着男友的头,配文:“我的肌肉男。”

面对分手的传闻,她选择配文“My love,treasure”,连续发布两人的合影

那时,距离后来她与母亲断绝关系、与男友分手、自杀未遂、恐慌发作而退团,还有三年。《致真理》中,她回忆起这段初恋,觉得再也不会像那样“轰轰烈烈毫无保留地去爱”,爱也不再是她“生命里重要的东西”。

而在当时,雪莉的恋情,因为没能满足大众对纯真“公主”的期待,为她招致了近乎诅咒与仇恨的恶评。当那个以清纯乖顺的形象在舞台上活跃了五年的女孩,忽然叛逆地谈了一场和rapper大叔的恋爱,在一些人看来,除了疯癫和放荡之外没有任何解释。

如此激烈的情绪,也被娱乐媒体迅速捕捉。那段时间里,雪莉的每一条动态,都会第一时间被冠上夸张的标题,截图转载。

她和男友去吃烤肉,被扭曲成“肉欲约会照”;她和男友接吻的合照,被描述成“亲密床照”。在流传甚广的一段自拍视频里,雪莉带着一点调皮的神情,把奶油直接挤到了嘴里。几小时后,这段视频就出现在了头条上,关键词是“嘴里含满白色的东西”“玩入迷了”。

评论里,铺天盖地的辱骂向她袭来:“疯婊子”“商品性跌落”“去死”。接着是愈发不堪的谣言:她堕胎,她吸毒,她滥交。

这样一张普通的照片,也会被按上“性暗示”的名头大加审判

在这段恋情以分手收场后,雪莉也没能摆脱“疯”的审判。但她从来没有因此退回到之前那个公主的壳子里去。

在她和朋友跨年聚会的照片下,有人评论:“谁知道她怎么这样了?”雪莉回:“我怎么了?”

直播里,有人评论:“四千人看直播是因为好奇雪莉又要做什么不正常的事。”她假装惊讶捂住嘴巴,又微笑着说:“我一直都不正常。”

一次酒后,面对“为什么不穿内衣”的质问,她挑衅般地用手指挑起了背心的肩带,露出半个肩膀:“看不到吗?I'm 胳肢窝儿。”

因为她坚持no bra而引发的指责,呈现“压倒性”的多。从她第一次上传那样的自拍开始,就有人说她是“关种”(博眼球的人)。但一次次争议也没能改变她的坚持,因为她希望能“打破那个框架”。

对她来说,胸罩是一件可有可无的配饰,通常又不怎么舒适,对健康也不好

在她自杀后,更多言行被追认为“超前的女性主义”。妇女节那天,她为慰安妇写下了纪念;在韩国终于支持废除堕胎罪的那天,她第一时间发出了庆祝;在她死后,想为低收入女性提供免费卫生巾的遗愿,也由团队代为实现。

“女人不该这么做,不应该大声说话或意见鲜明,这种观念与我的人生相伴。”但她从未被这样的说法驯化。从每个女孩的穿衣不自由,到弱势女性群体遭遇的困境,她都看到了,也总是坦诚自己“女权主义者”的身份——即便这样做,让她与“疯女人”的标签更加牢固地捆在了一起,甚至有时因此被临时取消活动。

一些喜欢过她,或者说喜欢公司打造的那个她的人,始终不能接受这样的雪莉。她发布在ins上的创作中,那些描绘身体的画作,和拔去了头的芭比娃娃,被很多人用以支持一个毫无依据的阴谋论:雪莉遭受了韩国财阀的虐待,她真的疯了,她在呼救。他们宁愿认为雪莉真的精神失常了,也不愿意相信,她已经不再是那个别人“让做什么就做什么”的小女孩了。

雪莉的画

而雪莉,不过是生长出了自己的意识,向人们诚实地表达自己的全部:她的快乐,她对女性处境的感知,她的欲望,她的爱,她的美丽。

在她生前的最后一次直播里,有人在评论里问:”长成你这个样子会是什么感觉呢?“

她想了很久,说:“有人爱我有人不爱我,都一样。”

正式退出f(x)那一天,雪莉在日记里写下了这样的文字:“在镜中,我发现了沉闷与疯癫……我的误解,我的真相……我就是恐惧本身,渴求光环。”

破碎的家庭,让她渴望被爱。过早离开母亲进入娱乐圈,这让她学会了察言观色。长大后,她不愿再用虚假的面孔活着,而是像一只莽撞的小兽,凭善良天真的本能行事,也天真地希望真实的自己,一样可以被理解,被爱。

雪莉和她的小猫哥布林。在她死后,把她当作义妹的金希澈,收养了哥布林

她在镜中看到的疯癫,只是在坚持自我与被爱两种渴望撕扯中的迷失。

在《致真理》中,公众面前一向坚强的雪莉透露出了一丝动摇:“如果他们说的是真的呢,如果我真的是个怪人呢?”

曾经在真人秀里,她问合作方:“人们想知道关于我的什么呢?”面对“不方便说”的回答,她大笑:“想知道‘她真的是疯女人’吗?“然而眼里已经浮起一层泪光。

有段时间,她患上了社交恐惧症。每当要与陌生人交谈时,没等对方开口,她就已经想要解释:“那些都是骗人的……”“我并不是那样的人……”

即使是面对自己的经纪人,她也会小心地询问:“你是站在我这边的吧?”

直到最后,她才承认,强大只是她的面具。她羞于表现自己的软弱,也意识到“一旦接受自己的脆弱,我可能会变得更强大”。然而访谈中,那些面具滑落、脆弱流露的瞬间,还是会让她怪罪自己:“不论如何,啊,我今天还是搞砸了。”

自毁、自责和自我贬低,在那时,是她唯一能够控制的事情了。

白

《致真理》的上映,让人们再次提起了那个被追问过很多遍的问题:谁来为雪莉的死负责?

然而网络暴力,仅仅是最容易被看到的一种表征。根据韩国国家人权委员会的数据,“女性”和“女权主义者”是韩国网络暴力最常见的两个目标。而在今年,韩国的性别平等指数排名105位,和一众东亚中东北非国家一起位列下游。

真正容不下雪莉的,是社会中弥漫着的厌女气息,那是潜伏在更深处的病灶。

如今的韩国,出现了一批由年轻男性构成的“反女权主义组织”。他们穿着黑衣,出现在一次次的女权集会上,辱骂抗议者是“女权主义丑猪”,发出“扑!扑!”的猪叫。

只要他们看不顺眼的女人,都有可能被当作靶子。在东京奥运会上获得3枚金牌的射箭选手安山,只因为留了一头短发,就遭受了这些反女权主义者的猛烈攻击。

一位“反女权主义”的男士在街头直播自己“对女权主义者的反击”

在韩国,反女权组织人数不多,但20岁出头的男人里有70%把自自己认定为性别歧视的受害者。实际上,韩国男性的工资比女性高出31.2%,如此差距,在所有发达国家中遥遥“领先”,排名第一。

有政客提出,性别矛盾的激化,相当程度上是由就业机会减少带来的。女性在尝试打破的玻璃天花板,对那些反女权主义者来说,就是挤占他们生存空间的”特殊对待“。

在父权制与丛林法则的合谋下,作为社会问题的性别不平等被遮蔽了。

高度激烈的竞争之下,主流叙事可以概括为“只要有能力就能成功”。而具体到性别问题上,是“女性困境与性别无关”。“只能当家庭主妇?怪你自己没能力找工作。薪资不平等?怪你工作不够努力。被网暴抑郁?怪你自己太脆弱。”女人不被允许追问自己缘何至此,只能不断地苛责、反思自身——即便错的从来不是她们。

这种环境下,女人的反抗,大多也以只能以自毁的形式出现。

在韩国作家韩江的小说《素食者》中,一个普通的家庭主妇英惠想要成为一株植物,而不是一个被丈夫使唤的保姆、被父亲支配的乖顺女儿。她先是拒绝吃肉,拒绝为家人烹饪荤食,而后如植物般不再进食,不再与人类交流,几乎不再行动,只靠阳光和水活着。最终,她在精神病院里因绝食而濒临死亡。

英惠用抛弃社会、回归自然、伤害乃至毁灭自我的方式,反叛着自己身为一个女人的身份和处境。在她濒死时,姐姐对她说:“你能伤害的也只有自己的身体。这是你唯一可以随心所欲做的事。”经受过太多的暴力,英惠没有别的出路,就像雪莉一样。

也许雪莉意识到了,就像身处《4:圣洁岛》中的审查室里一般,单面镜背后,打量她、审讯她、拒绝她的,是一个没有具体面孔的庞然巨物。一次次对她做出“疯女人”判决的,从来不是某个具体的人或组织。

“这里像忏悔室,而你像个牧师。一个从不忏悔的好人,和一个经常忏悔的坏人,谁更可能上天堂?”

而雪莉对“想过问题不在自己”的否认,以及对造谣者的原谅,近乎一种求生的本能。她深信,“在某一刻我冒出这种想法时,一切都会崩溃。”

这种处境对她而言,就好像“面对着《黑客帝国》中的红药丸和蓝药丸”一样:一边是无法挣脱的深渊与觉醒的痛苦,一边是忽视真相,在幻境里继续活下去。

“如果我不做这个选择,继续下去,无知无觉,也许,我会过得更幸福吧?”

访谈还剩三分钟,当被问到还有没有什么想说的话时,雪莉除了询问还剩多少时间,没有再多说一个字。她已经没有再说些什么的力气了。

在歌曲《Goblin》的MV开头,她如梦呓般念着一段独白:“我会想我到底是谁,我做错了什么,我想结束这一切。结束,我不知道,怎样算结束,每个人的看法可能都不相同吧。”

最终她为自己选择的结束,是用死,完全摧毁向那套庞大结构妥协的可能。

而“变成一株植物”的惨烈抗争,也如草蛇伏灰般藏在了雪莉的艺名里。

“白雪的雪,梨花的梨”,这是进入娱乐圈那年由记者随口赋予她的名字。

那时的雪莉,是一个无法停止微笑的女孩。为电影《Punch Lady》试镜时,导演忍不住问她:“雪莉啊,你能试着三分钟不笑吗?”

她的第一反应是震惊,“很难想象,身边人里只有自己在微笑”,她做不到。

《Punch Lady》拍摄期间的采访里,13岁的雪莉不好意思地解释:“自己本来就是爱笑的性格。”说话时,她的脸上始终带着天真烂漫的笑容,梨花般洁白。

后来导演对她说:“你是这个角色的最佳人选。”

然而没过多久,公司做出了让雪莉以偶像身份出道的决定。《致真理》中,她再次回忆起了那段故事,讲述至此,她说:“大概在那个时间,我进入了青春期,不再微笑了。”

在《On the Moon》这首歌里,她写下了这样的歌词:

你在夜深人静的时候

带着你的梦想和遗憾

褪去的色彩再次回到我身边

我小小的心灵深处在祈祷

On the moon

Why do you need a clue

Hey I know you can love me

嘿,我知道你能爱我

只在这里

慢慢升起的夜晚

现在你能拯救我吗

我的Happy girl

那个能让她重新好好爱自己的快乐女孩,被小心收藏在了梦境里。

雪莉喜欢做梦。梦里,她会去往一个现实中不存在的小镇,那里有老婆婆找她聊天,有朋友陪她散步,还有那个曾经爱笑的自己。“做梦的时候,会知道我回家了。”她在梦境里想象着向往却又从未拥有过的普通人生。但已为世人所不容,那片刻的安宁也没能把她留住。

最终她沉入永恒而无梦的长眠,完成了彻底的自我毁灭与最后的抗争,呈现出了洁白的另一面:美丽而易逝,脆弱而近乎透明。

质本洁来还洁去,梨花飘零,落了片白茫茫大地真干净。