普通人于文亮的第一支短视频发布于 9 月 27 日。视频中的他裸露着上半身,体形有点线条,但不多,戴一顶鸭舌帽,五官大众,八字胡略显邋遢,配以模糊的烧烤店背景,俗套的慢镜头定格效果,这理当是一支充钱也拿不到流量的视频——然而它却得到了13万多的点赞,和2千余条评论。

到 10 月底,于文亮发了差不多 60 支这类短视频,内容诸如收拾行李、吃饭、吸几秒电子烟,没啥特别的。而就是依靠这些极为平常的短视频,他在短短一个月内成了一名粉丝超 380 万的网红。

后来这个普通人的生活日常被推至多个平台的热门,在热评中永远不乏质疑声:“这有什么可看的?谁在看这样的视频?为什么给我推荐这个?”于文亮的走红,怎么看都像是推荐算法的一场 BUG。

有多少人表示不理解,就有多少于文亮的粉丝为其存在正名。毕竟,互联网看似包罗万象,但长期被光彩照人、有钱有颜的网红们所创造的人设和图像铺满,占绝大多数的普通人看似自甘情愿地围观一小撮人的生活,实则心有不甘。

结果呢,越围观、越点赞、越互动,“普通人生活”的图景就越被排挤到互联网的边角。

现在,于文亮出现了,成为了咱普通人自己的养成版代言人,于文亮的每一条视频下,都铺满了普通人的生活自拍。构图不讲究、背景很粗糙,没人化妆没人p图,评论区也有了一条心照不宣的潜规则,“谁也别judge谁,都是普通人”,而这条潜规则甚至被视为互联网诞生之初温馨言论环境的往日复现。

甚至有人说,“只有在亮哥这里,我才敢发照片。”

不过,更接近真相的可能是,于文亮是深谙社会情绪的短视频平台,迎合年轻大众而策划的一出社会事件:人们厌倦了社交媒体关于个体生活泛滥的成功学式叙事,譬如财富、才华、颜值,进而流露出对反主流的“普通”网红人格的需求。在于文亮身上,体现为了所谓真实的普通人。

作为素人的他,恰好为平台所选中,作为标杆加以运作。他走红之初所引发的广泛议论,也足以证明事件策划的成功。

意外的是,没想到他倒塌得这么快。

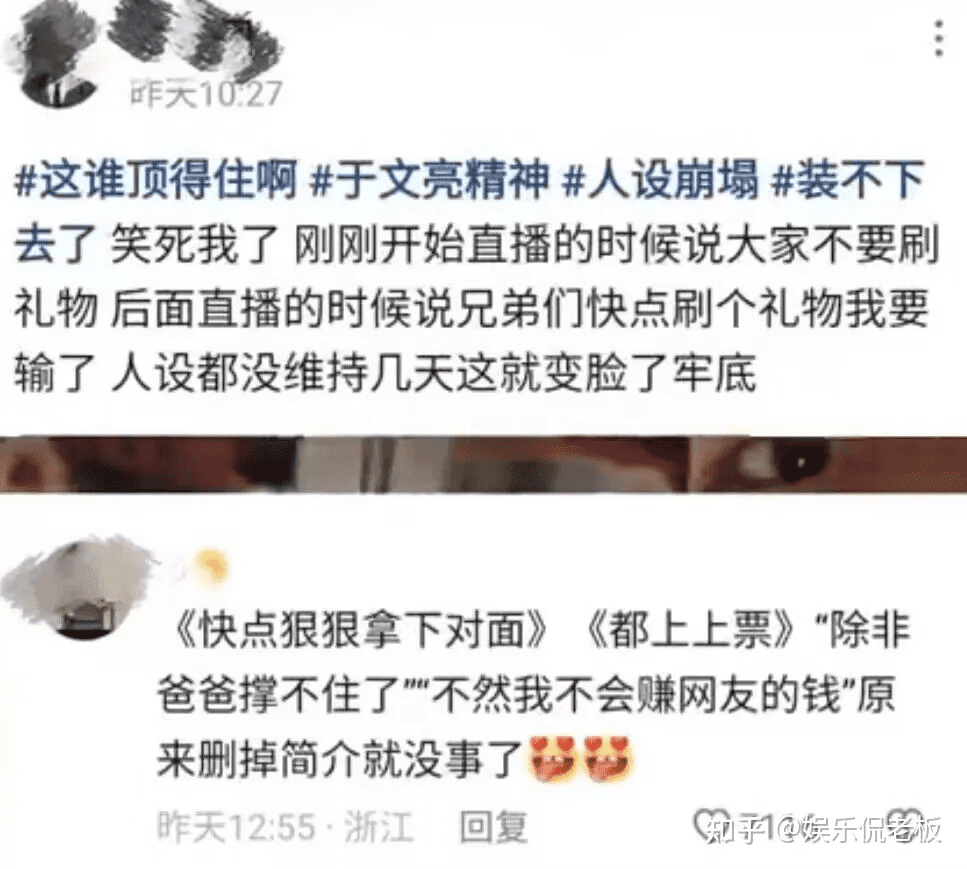

11 月 1 日,于文亮开了一场直播,并在直播公然喊出“一起圈钱吧”。

从那刻开始,这位在个人简介里表示如果父亲的收入足够支持他的生活时、便不会考虑凭靠名气和流量来谋利的网红,便开始网红事业的极速下坡路。

一、当“普通人”的自造偶像失去“本分”

11月1日,于文亮开启了第一次视频直播,最高在线人数近8万。著名主播疯狂小杨哥空降其直播间,狂刷了几十个嘉年华,换算下来,于文亮在几十秒内,就挣了几万块钱。

而在之后的一次直播中,于文亮在与另一主播PK时,对方说:“我来直播就来圈的。”,于文亮回应:“这么真实的吗?把我心里话都说出来了,那就一块圈吧兄弟。”

直播过后,一夜之间于文亮的风评陡转。与热度最高峰时期对比,如今他已掉粉百万。诸如“没想到咱爸这么快就支持不住了”“一起圈钱吧”,也成了他如今视频里不会缺席热梗。

回过头来看,于文亮的走红也许是偶然,倒塌则是必然。这位普通人从神坛迅速跌落的事实,似乎证明了“普通”这一标签在社交媒体语境中的脆弱,以及所谓的“真实人格”在娱乐时代的尴尬处境。

尼尔·波兹曼在《娱乐至死》中说,我们已经完全接受了电视对于真理、知识和现实的定义 —— 如今,我们也已经完全接受了社交媒体对人、阶级、生活的定义。

现实世界里观点与信息的分布往往呈零散格局,难以被聚拢为单向度的力量,但社交媒体中心化的传播,统一了大多数人的想象,同时又稀释了普通人真实的百态。

它将原本多元的真实生活,删减为少数精英的范本。作为真实生活主题的“普通人”也因此被内容算法驱赶到了边缘地带,甚至被异化为一类不思进取的少数派。

换句话说,社交媒体挫伤了“普通人”对普通生活的信念感。

在社交媒体上仿佛只有富人与穷人两类,它戏剧地放大金字塔顶层的一小撮人的生活,也为底层提供曝光。恰在事关大多数的中间层这里出现了真空 —— 人们很难在社交媒体上,找到一个像你我一样的普通人。

于文亮最初即是被视作填补这一真空的存在。

似乎只有在于文亮的评论区里,普通自拍可以配文“我觉得我很帅”,而不被审视和嘲弄

自走红起,他就像是普通人的价值观在社交媒体具象的投射,人们在于文亮这里找到身份认同。他也成了一场社会实验,“托举”起他的人们试图以他的成名来确证自我存在的正当性。

但是,普通”一旦被围观、吹捧,就已违背了“普通”的应有之义,而变得怪诞起来。

所谓的普通人于文亮,与其说是真实的人格,更可能接近人们所建构的,理想化的“普通人”:要始终真实、朴素,带点粗糙,需要维系其普通人的本分,乃至对普通生活的忠诚。

换句话说,可以笨拙,但不能精明;可以上进,但不能市侩;可以对自己对生活表达自豪和满足,但又不能“飘”,要知道自己是“普通但仍热爱生活的普通人”的榜样,但又得对席卷而来的流量维持一定程度的熟视无睹,以维系一种普通人的自知之明。

所以,顺着对理想化普通人人格的想象,作为普通人的粉丝,对这位拥有三百多万粉的“普通人”网红提出了要求:克制对金钱的欲望,不带货、不直播求打赏。

“你明明是我们中的一员,怎么能把我们当韭菜收割?”于文亮后来的明目“圈钱”,也就被解读为了“对普通人的背叛”。

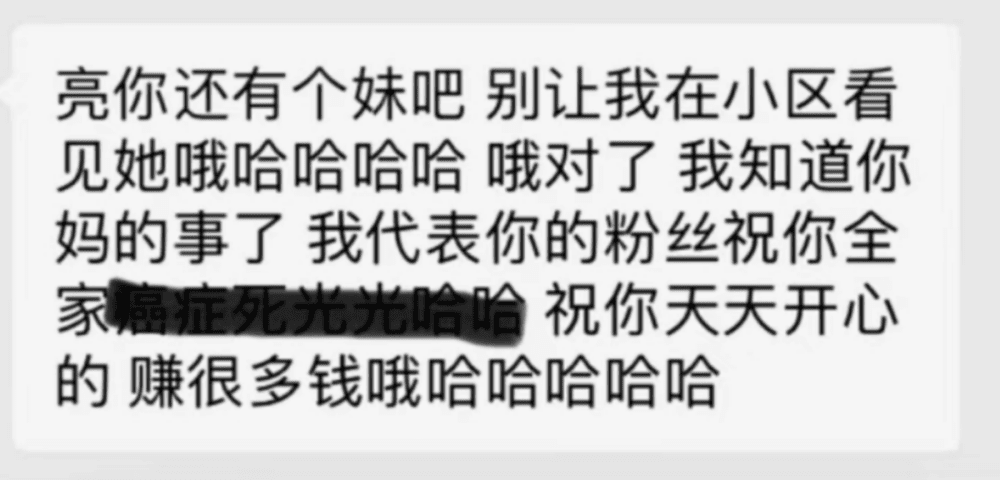

甚至有曾经的粉丝对于文亮发出威胁

二、普不普通,谁说了算?

但到底什么才是普通人?

它是指于文亮这样长相、家境都平凡无奇的人吗?然而有人从于文亮的生活细节比如穿的衣服、鞋子、家庭环境中,找到他比自己优渥的蛛丝马迹。

一个努力维持温饱的打工者是普通人,一个在收入上跟父辈相比实现跃迁的“小镇做题家”是普通人,一个生活优渥但也有自己烦恼的“富二代”也是普通人,当我们把普通这一概念放进庞大世界的比较级中,似乎每个人都可以自述:

“我就一普通人”。

普通人没有明确的边界和指向,所谓的“普通”,是个人被社会作为观察客体加以分析与利用时的标签。但当回归主体视角时,你很难说谁普通,谁不普通。

而“普通”这一失去所指的虚无标签,注定难以承载起人们所想要的身份认同感与群体安全感。

于文亮因普通标签走红,但这一标签也注定了他的倒塌。

在于文亮的走红中,他自己从未有过主动权。当人们认为一个大口吃着夜宵,全无形象可言的赤膊青年,代表着一种真实的普通时,那么他就是。

但当他做出僭越的事,向粉丝“讨钱”后,同样的外在与行为,也可被视为是一种狡黠、市侩。

普通与否,由普通人说了算。主动权一直在“托举”他人手里,于文亮只是承载着他人寄托的一个器皿,随时可被替换,乃至丢弃。

于文亮最近视频的评论区

甚至,“普通”作为一个伪命题,还承载着所谓“普通人”对自己、对“普通”的矛盾感情。

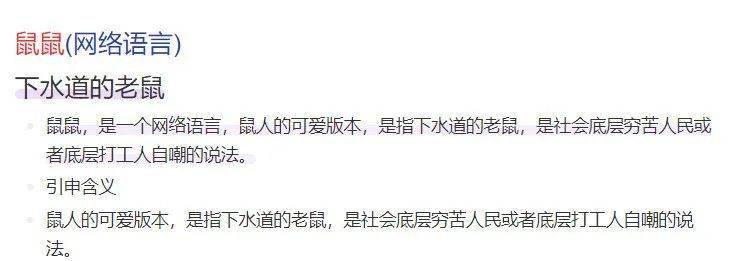

我们既希望“普通”能被正视和正名,又自己认领和创造了对“普通”的矮化和自嘲,有时我们能被“普通”抚慰,有时我们又会被“普通”冒犯。

譬如“普男”“普女”“小镇做题家”“985 废物”“孔乙己的长衫”“鼠鼠文学”,这些词逐渐滑落为普通人的内部梗,或许,大部分人并非难以接受在工作、家庭、婚姻等维度中自我的普通,只是希望社会对自我有一个相对公允的评价,如果没有,就抢先一步,至少用自嘲来争取对自己生活的解释权。

社会媒体不仅是认识世界的窗口,还成了社会评价的反馈平台,甚至是可以证明你在现实世界存在感的平行世界。有点讽刺的是,如今我们连什么是普通人、普通生活,也需要社交媒体来告诉自己。

但社交媒体的本能,是将生活抽象为假借意义之名的二元对立,譬如上进与颓废、对与错、富与穷,能找到对立面的标签似乎更符合互联网生态,唯有语焉不详、一体两面的“普通”则不能。

中国台湾作家江鹅,四十多岁时写了本自传性的《俗女养成记》。在题为“普通女人”的自序里,她讲:

“我们这一批和台湾省经济一起从尘里土里乒乒乓乓长出来的女孩,应该要养成的样子都差不多。要聪明伶俐却听从爸妈和老师说的话,照顾好自己的功课并且主动帮忙家务......从事一份稳当的工作并且经营一个齐备的婚姻,最好玲珑剔透却又福厚德润,懂得追赶新时代的先进也能体贴旧观念的彷徨。

那张优秀又好命的女人蓝图,我勉力跟着长了大半辈子的,我看也就这样算了。”

直到两年前,她仍常常盼着,有人可以在生活里告诉她,普通也没有关系,只是这个盼望始终没成。最后,她自己意识到,没什么好讲的,本来就没关系。

本文来自微信公众号:BIE别的 (ID:biede_),作者:送难,编辑:sojulee,caicai