“您认为自己有几个孩子比较理想?”

“如果没有政策限制,您希望有几个孩子?”

随着中国日益面临生育意愿和生育水平的“双低”态势,这些关于生育意愿和理想子女数量的问题在许多社会调查,甚至网络讨论中频繁出现,对于许多人来说可能并不陌生。

但是人们对这些问题的回答,往往只是一个特定的数字——这背后的假设是,个体的生育意愿和态度实际上被视作“固定”的,在同一个时间节点上并不会发生变化。但事实上,在回答这些问题时,不同个体的心理机制往往有所区别,会基于不同的情况进行思考。例如有的个体可能参照周围的群体,有的人会想象成社会成功人士,也有个体会代入自己进行作答。

换言之,在获得这样一个答案时,我们并不知道人们的心理过程是什么样的,是选择了哪一个参照组,也并不知道当外在的资源与条件变化时,人们的生育意愿和态度是否变化……

那么,到底怎样才能了解人们的生育态度是如何被塑造的呢?在严八之前的推送中,已经详细介绍了引入调查实验法来测量生育意愿的优势。基于对此领域的持续关注,在2021年三胎政策实施后,我们研究团队在2021年中国综合社会调查(CGSS)中设计并搭载了择偶观念、生育意愿以及生育、养育和家庭的社会态度三个模块,其中包含了择偶偏好与生育二/三胎的两个随机实验。

而本期介绍的《中国育龄人群生育潜力影响因素的随机实验研究》一文正是基于生育的调查实验,研究发现即便在某一时间截面上,个体的生育态度与规范依然具有可变性,当前主要的生育激励措施对于不同人群生育潜力的提升具有异质性的作用。

利用调查实验探索生育潜力

在传统测量中,通常使用理想子女数、期望子女数、生育计划等指标来对人们的生育规范进行测量。但这些传统测量的一个缺陷在于区分度比较小,大量的回答都集中在一孩或者两孩。因此,在实验设计中,我们使用了生育潜力(fertility potential)这一测量方式,更加丰富地反映生育规范的内涵。

生育潜力主要表示人们在生育意愿与态度上的弹性,代表个体在面对特定资源条件时表现出的具有倾向性的生育态度,可以反映个体认知层面关于生育的社会规范,即人们在不同条件下应当做出何种生育决策。这一测量方式能将个体在生育决策中面临的各类资源和条件考虑在内,反映不同资源条件下生育意愿的可变性,因此可以一定程度上揭示个体在形成生育态度与规范时的心理机制。

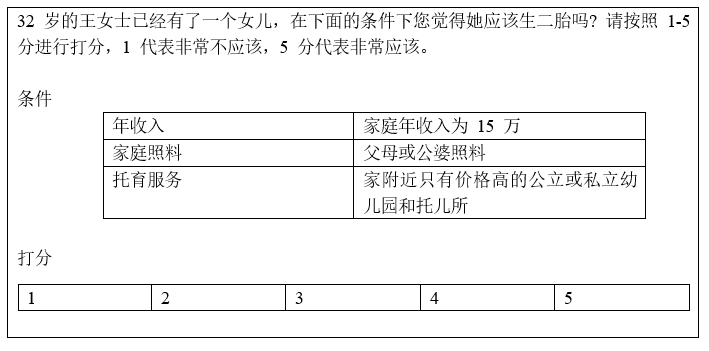

在实验中,我们设置了多个影响因素,包括家庭年收入、家庭照料、托育服务和已有子女性别构成,并将这些因素组成不同的虚拟情境(如下图所示)。在CGSS 2021调查中,受访者将对虚拟情境中的个体是否进行生育的可能性进行判断,分别回答两道关于生育二胎的题目和一道生育三胎的题目。这样一来,我们就可以估算不同实验因素对生育潜力的因果效应,并探索在不同群体间的异质性。在具体计算中,我们将打分对应到0~1的数值,以此代表生育二孩/三孩的可能性。

收入、照料和性别偏好如何影响生育潜力?

在实验条件下,当给定了不同虚拟情境,人们对于二孩、三孩生育潜力的评估并不相同,这体现出生育态度的可变性。在资源非常充分的情境下,受访者对生育二胎可能性的评估达到近0.8,而资源匮乏情况下则仅有约0.2,但相比之下,即便是在资源最充足情境下,人们对三孩生育潜力的平均评估也只有不到0.6。

年收入、家庭照料与托育服务都能显著地增加生育潜力。值得注意的是,现有子女结构并不显著影响人们对于生育潜力的评估。这表明,至少在生育态度与规范层面,男孩偏好不再是决定性因素。人们不再认同需要基于性别偏好而生育二孩乃至三孩,只有在经济资源与照料服务等因素满足需要后,才应该考虑多孩次的生育。

通过在实验中引入一个价格因素,我们可以估算出受访者对不同实验因素的意愿支付价格(wiliness to pay)。在这个研究中,意味着这一项资源/服务可以等同于多少家庭年收入。

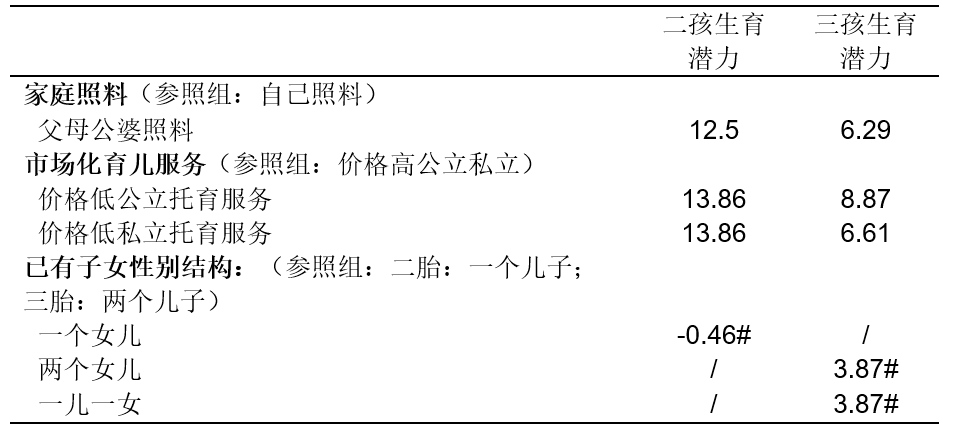

表 1 不同实验因素的意愿支付价格(单位:万元)

注:#表示该结果在统计意义上不显著

在二孩的生育潜力上,家庭照料资源方面,相比于只有夫妻自己照料,有长辈帮忙照料的刺激效果相当于家庭年收入增加12.5万!但在三孩的生育潜力上,其刺激效果减小了,仅相当于家庭年收入增加6.29万元。

在托育服务方面,在受访者对二孩潜力的评估中,相比于家附近只有价格高的育儿服务机构,家附近有价格低的公立与私立育儿服务均相当于家庭年收入增加13.86万,人们并没有在服务机构的属性上显示出不同的偏好。在三孩的生育潜力情境中,价格低的公立和私立托育服务分别对应家庭年收入增加8.87万和6.61万,受访者对于公立的育儿机构有着更强的偏好。

生育潜力可以提升多少?

在随机实验的设定下,我们可以进一步探究人们对生育二孩和三孩可能性评估的变动范围,即生育潜力可以被提升的幅度。由于三孩生育潜力本身均值较低,因此即便在较高年收入情况下,也很难达到很高的水平。在没有长辈照料和低价育儿服务的情况下,家庭年收入从10万增加至50万可以将生育二孩的可能性从0.3提升至0.6以上,但只能将生育三孩的可能性提升至0.35左右。

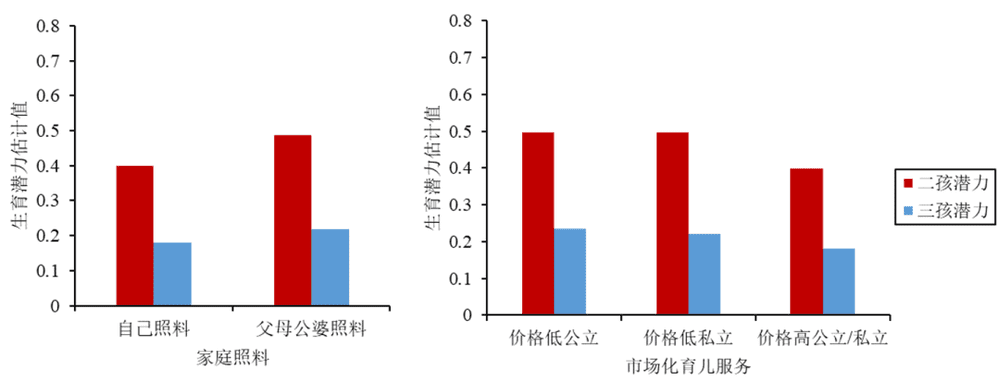

当家庭年收入为15万、缺乏低价育儿服务、已有一个儿子时,如果有父母公婆照料,二孩生育潜力的评估约为0.48,而没有长辈支持的话,二孩生育潜力仅为0.39。在三孩生育潜力上,家庭照料的提升效果并不明显,人们对生育三孩可能性的评估都仅有0.2左右。在托育服务方面,价格较低的市场化育儿服务可以将二孩的生育潜力提升约0.1。但在三孩的生育潜力上,其刺激效应相对有限。

此外,不同群体对不同生育潜力影响因素偏好具有差异。在性别差异上,家庭照料服务因素对于女性有着更突出的刺激,而经济资源对男性有更明显的影响。社会经济地位较高的人群更加强调经济资源对二孩生育潜力的重要性,在三孩生育潜力评估中则更强调低价优质的市场化托育服务的重要性。个体生育意愿较低者更加强调经济资源对二孩生育潜力的约束效应及低价优质的市场化托育服务对三孩生育潜力的支持作用。许多证据表明,经济资源的限制是实现高孩次生育的最主要瓶颈。

结论

通过调查实验的方法,我们可以认为生育规范具有可变性,人们对于他人生育可能性的评估会随着资源与条件的不同而呈现出不同的取值。即使在同一个时点,人们对于应该生育几个子女、生育可能性上的态度也存在一种潜在的心理模式,会根据假设场景的变化而有所区别。因此,在未来关于生育态度与规范的研究中,应该结合随机实验、锚定法等测量方式,更好地揭示人们生育观念的形成过程与内在心理机制。

经济资源与照料资源都有助于当前中国育龄人群的生育潜力提升。家庭照料的价值不可忽视,但也并不意味着不能被市场化照料资源所取代。

根据研究结果,人们对祖辈提供育儿照料的支付意愿低于优质低价的市场化育儿服务,这可能因为长辈介入有时会产生代际间育儿态度和分工上的冲突(肖索未,2014)。而随着中国延迟退休政策的推行,祖辈照料的可能性也有所减少,也更加需要市场化的育儿服务进行补充。此外,在当前中国的生育规范中,男孩偏好业已式微,人们认为并不应该为了满足对于子女性别的偏好而负担更多的养育成本。

由于不同的资源条件对不同群体的生育潜力具有差异化的激励效果,在未来政策制定中,也应该更具有针对性,尤其是关注作为生育主体和直接承担生育成本的女性群体。我们也期待未来研究在实验情境构建上可以纳入更多的因素,如工作家庭冲突情况、生育友好氛围、配偶支持等。

参考文献

於嘉, 沈小杰, 谢宇. 2023. 中国育龄人群生育潜力影响因素的随机实验研究. 中国人口科学, 37(2): 19-35.

肖索未. 2014. “严母慈祖”:儿童抚育中的代际合作与权力关系. 社会学研究, 29(6): 148-171+244-245.

Karabchuk T., Dülmer H., and Gatskova K. 2022. Fertility attitudes of highly educated youth: A factorial survey. Journal of Marriage and Family, 84(1): 32-52.

本文来自微信公众号:严肃的人口学八卦 (ID:renkou8gua),作者:沈小杰、於嘉(北京大学光华管理学院社会研究中心),责编:靳永爱(中国人民大学社会与人口学院)