众所周知,中国人口在急剧老化。2020年,全国60岁以上人口占比已达18.7%。然而在一些大城市,如广州,60岁以上人口只占11.4%。深圳更低,只有5.3%。同年,全国15~59岁的劳动年龄人口占比为63.4%。而在深圳和广州,这一数字分别为79.6%和74.7%,比全国平均水平高出11~16个百分点。在人口全面老龄化的背景下,这些大城市缘何能够保持“青春常驻”,是一个值得研究的问题。

一、人口流动迁移的年龄选择性

人口在流动迁移(Migration)的过程中往往呈现出一定的年龄选择性。在人们的一般印象中,广泛参与流动迁移的往往是年轻人。许多年轻人由农村迁移到城市,由一个地区迁移到另一个地区,甚至由一国迁移至另一国,以寻找更好的教育、就业和生活机会。对于年轻人来说,大城市拥有更加丰富的资源,可以帮助他们实现个人目标。而对于大城市而言,数量庞大的流动年轻人群体则使得其人口不断更新和变化。

年轻人更倾向于流动迁移的这一大致印象,与已有的国际经验是一致的。迁移人口的年龄结构通常在两个阶段呈现出明显的峰值——青壮年阶段和幼儿阶段。幼儿由于年纪尚小,需要照顾,常常随同父母迁移。

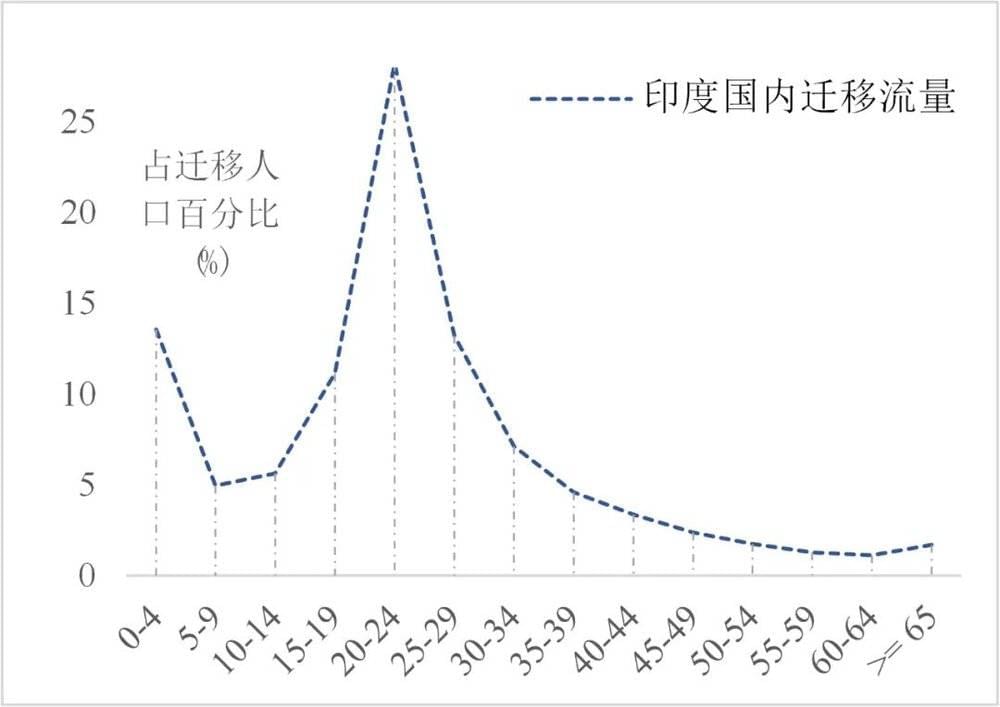

以印度2011年国内不同地区间的人口迁移为例,如图1所示,印度的国内地区间迁移人口在0~4岁及15~29岁这两个阶段分别达到了峰值,且以青壮年阶段的峰值尤为显著。

图1 印度国内迁移流量年龄结构,数据来源:印度国家人口普查数据库,2011年

那么,我们不禁要问,中国的人口流动迁移是否也呈现出类似的年龄特征?同其他国家相比,中国流动迁移人口的年龄特征有何特殊之处?更为重要的是,借由年龄结构,是否可以进一步推知中国流动群体的居留模式?大城市,也即主要的人口流入地,在接纳潮水般涌入的年轻人的同时,是否也在目送一批又一批“曾经是年轻人”的流动人口离开?为了解答这些问题,我们近日发表了一项关于中印日美人口迁移年龄结构的比较研究(详见参考文献)。

二、迁移流量和迁移存量的区分与度量

在这项研究中,我们通过一系列的年龄指标,将移民的年龄特征与居留模式联系起来。以往关于移民落户定居 (Settlement) 状况的研究,大多经由问卷调查考察流动群体的“居留意愿”。例如,研究哪些因素影响流动人口在流入地定居的意愿,更高的收入是否会导致他们更愿意长期定居,等等。然而,流动群体的“居留结果”,即有多少人真正长期定居在了流入地,则很少成为研究关注的焦点。

造成这一研究现状的一个重要原因是,对居留状况进行大规模、全覆盖的调查统计费时费力,颇为困难。再加上流动群体本身的不稳定性,使得对于流动群体居留结果的研究很不容易开展。而迁移人口的年龄数据则较好地解决了这一痛点——研究者可以从公开的人口数据库中获取较为完整的、覆盖群体范围很大的年龄数据。

那么,如何利用年龄数据来考察流动群体的居留状况呢?我们使用了两个核心概念:迁移研究中经典的流量(Flow)和存量(Stock)概念。

具体而言,迁移流量(Migrant flow)指的是一定时间、范围内参与迁移流动的人口,即一定时期(例如一年、五年)内有“流动”行为的人口。而迁移存量(Migrant stock)则指的是过去曾经流动迁移且在调查统计时仍然留在迁入地的人口。

值得注意的是,在迁移研究中很少、也很难调查国内迁移人口的存量。这是因为大部分国家的国内迁移不受限制;在一国之内,法律上也没有“本地人”与“外地人”之分,外来人口在流入地住上几个月或一年,就可变成本地人,享受本地人同等的福利。因此,在世界上很多国家的人口普查中,关于人口迁移的调查往往只限于了解近期的迁入流量,而没有调查存量(印度是个例外)。

在国际迁移调查中,则通常有存量和流量两种数据。以美国为例,美国的人口普查数据库公布了国外出生(Foreign-born)的、调查统计时居住在美国的移民数量。这些移民人口在美国以外出生,从国外迁入美国,属于国际迁移存量。

另外,美国移民局统计的每年以各种方式迁入美国的人口,属于国际迁移流量。对于国内移民,美国的各类人口调查无法区分“本地人”与“外地人”, 因此没有国内迁移存量数据,而只统计了近期迁移的人口,也就是国内迁移流量数据。

在中国,由于存在户籍制度,使得“非户籍迁移”这一统计口径提供了难得的国内迁移存量数据——只要迁移者不拥有本地户籍,他们即被统计为“流动人口”。也就是说,中国的“流动人口”这一统计指标提供了其他国家没有的国内迁移存量数据。此外,中国和其他很多国家一样,其人口普查也对近期的国内迁移流量进行了统计,例如人口普查中有关于“五年前常住地”的问题。将被调查人五年前常住地与现住地对比,如果不同,则该被调查人被计入迁移流量。

三、“中印日美”四国移民年龄结构比较

厘清了迁移的流量与存量这两个核心概念,我们就可以将中国同其他国家的相关数据进行比较。

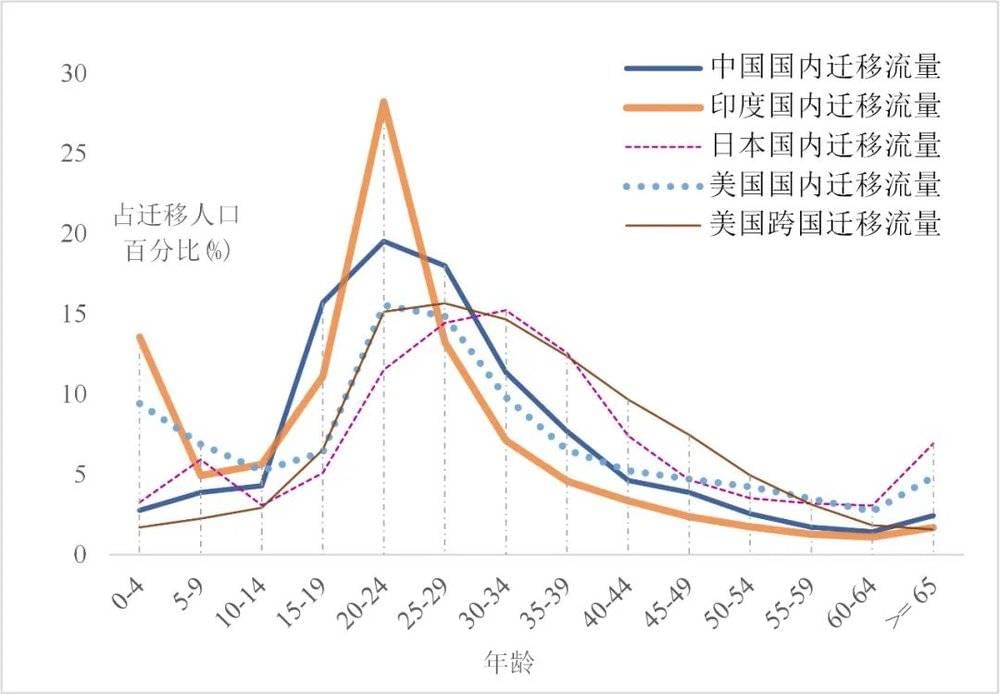

图2是中国、印度、日本、美国的国内迁移流量及美国跨国迁移流量的年龄结构。如图所示,印度、日本和美国的国内移民流量均呈现“双峰式”的年龄结构,青壮年和幼儿为参与迁移的两个主要群体。而中国的迁移流量只在青壮年阶段呈现出一个峰值,为“单峰式”的年龄结构。这一年龄结构与美国跨国迁移流量的年龄分布类似,二者均为单峰式。

由此可知,中国的幼儿较少参与国内人口迁移。这一点与其他国家的国内人口迁移状况极为不同,而与国际人口迁移情况类似。我们可以认为,青壮年是参与中国人口流动的单一主力。

图2 中国、印度、日本及美国的迁移流量年龄结构,数据来源:中国数据来源于2000年人口普查数据,其他国家数据来源于2010或2017年人口普查数据

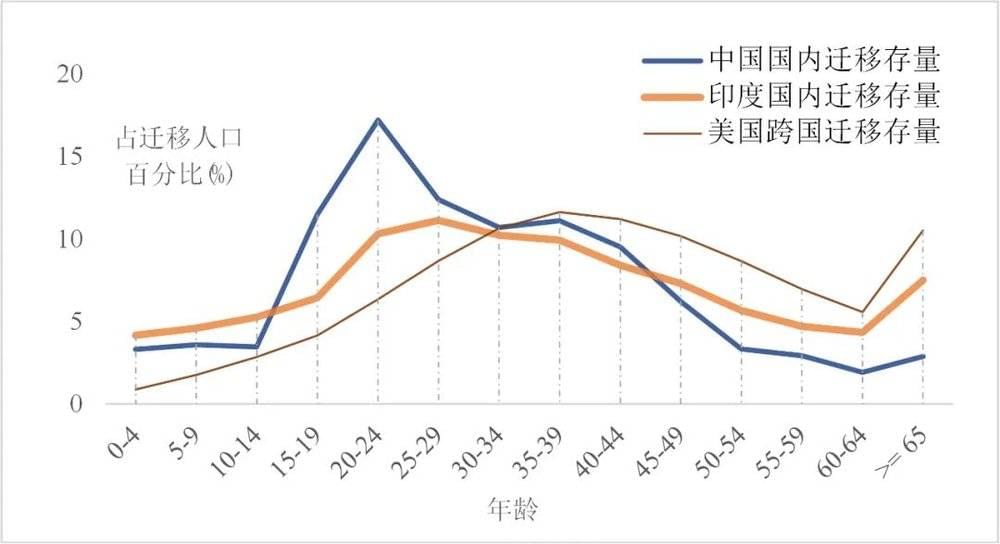

至于迁移存量,图3呈现了中国和印度的国内迁移及美国的跨国迁移存量的年龄结构。印度的国内迁移和美国的跨国迁移存量的年龄结构曲线都比较平滑,并且在60岁以上的年龄组略微上扬。这一年龄特征的出现有两个主要原因:

一方面,初始的年轻移民随着时间流逝年纪渐长。另一方面,初始移民在流入地逐渐安顿下来以后,很多人会将居住在流出地的家人接来与其团聚。迁移存量的年龄分布相应地不再集中于青壮年,其年龄结构曲线较迁移流量(图2)更为平滑。

然而,中国与其他国家不同。如图3所示,中国的迁移存量不具备这些特征,依然集中于青壮年。这也说明两个方面的问题。一方面,中国早先的年轻迁移者随着年龄的增加相继离开流入地,不再是流动群体的一员。另一方面,他们的家人也未能与他们在流入地团聚。换言之,中国的迁移存量是一个“青春常驻”(Forever young)的群体。

图3 中国、印度及美国的迁移存量年龄结构,数据来源:各国人口普查数据库,2010年或2011年

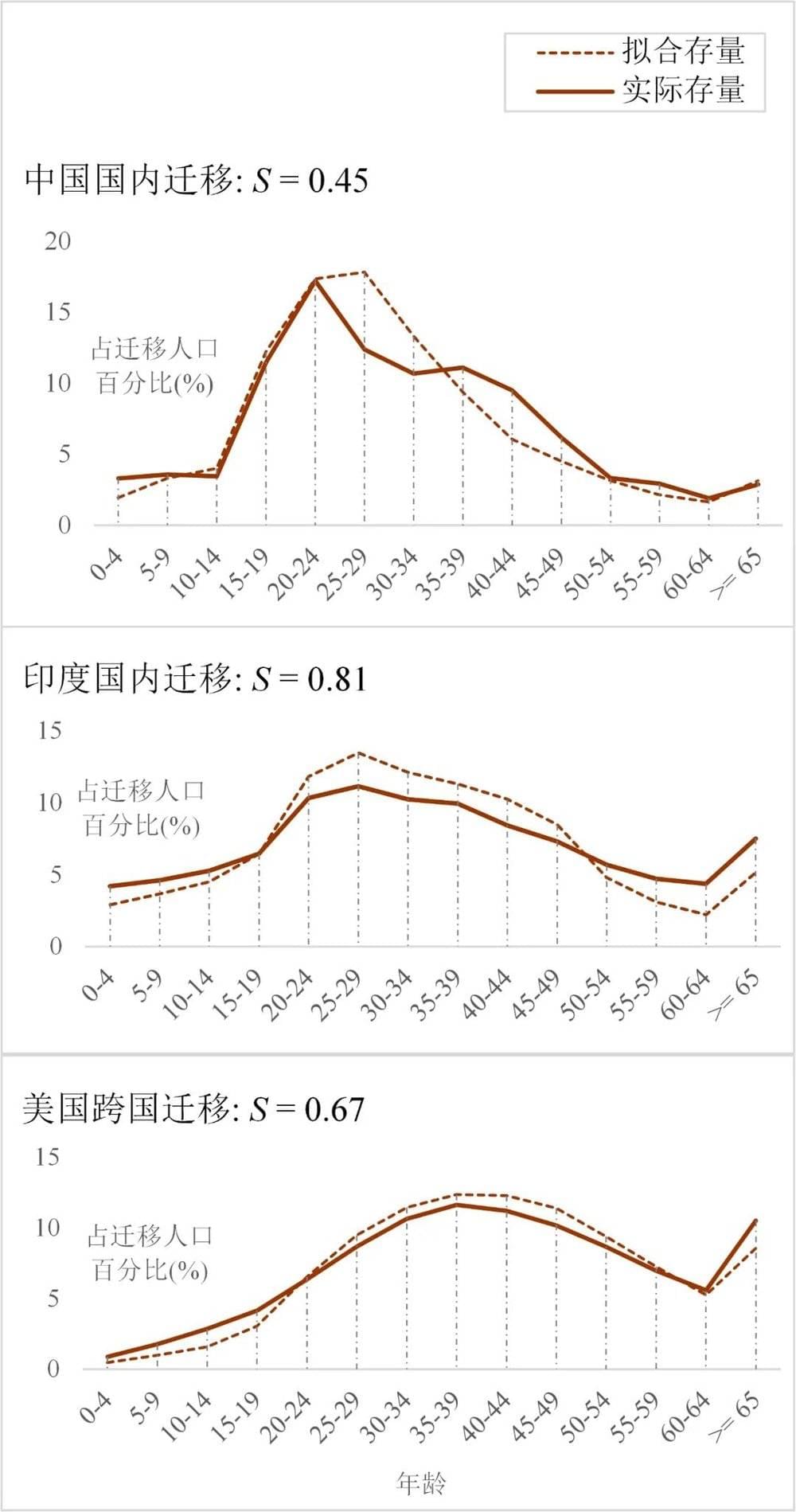

更进一步地,如果我们将迁移流量到存量的转变视为一个渐进的过程,即可拟合推算有多大比例的参与迁移行为的“流量移民”最终成为了长期居留的“存量移民”(具体计算过程详见论文)。这一推算过程估计了长期居留的移民占全部迁移流量的比例,提供了考察流动群体居留结果的一个有效的、概括性的指标。

我们在进行相关计算后发现,经历这一演进过程后,只有约45%的中国国内迁移人口从流量转变为了存量。而印度的国内迁移人口和美国的跨国迁移人口的居留比例则高得多,分别达到了约81%和67%(图4)。

图4 中国国内迁移、印度国内迁移及美国跨国迁移的居留比例,注:图中S指标为迁移流量转变为迁移存量的比例

四、结语

综上所述,中国的人口流动以年轻人为主,幼儿和老年群体较少参与流动。此外,随着早期参与流动的年轻人年龄渐长,他们往往会离开流入地返乡养老或继续工作。这些特征显著有别于其他国家的国内迁移,而较近国际无证移民、客工 (guest workers)的模式,即年轻时跨国出去打工,但因为缺乏合法入籍的条件,年迈时不得不返回迁出地。这些特征也进而印证了户籍等制度性壁垒与国家间的移民管控发挥的作用相类似,一定程度上阻碍了移民群体在流入地长期定居、落地生根和融入当地的社会生活。

通过上述分析不难发现,诸如深圳、广州这一类的大城市,即使在全国人口老龄化的背景下,其人口依然得以“青春常驻”,正是由于不同世代的外来人口在年轻时源源不绝地流入,年长时又无法在当地定居的缘故。

参考文献:

Xiaxia Yang & Kam Wing Chan (2023) Forever young: China’s migration regime and age patterns, Eurasian Geography and Economics, DOI: https://doi.org/10.1080/15387216.2023.2279545

本文来自微信公众号:严肃的人口学八卦 (ID:renkou8gua),作者:杨夏夏、陈金永,图编:唐语新