我出生在越南西贡,Bich(发音为Bic)是一个普通的越南名字。当家人给我起名字的时候,他们并不知道八个月后我们会成为难民,也不知道我会在20世纪80年代的密歇根州长大,那是一个保守的白人州,那里的女孩都叫Jennifer、Amy和Stacy这样的名字。

像Bich这样的名字不仅让我“脱颖而出”,还让我可悲地成为众人瞩目的焦点。大家会问,“你叫什么?”有些人会当面嘲笑我,“你知道你的名字是什么意思吧?真的是你父母给你起的吗?”

我一直很羡慕其他的亚洲孩子,他们的父母允许他们改名字,或者单独给他们起一个美国名字。本命叫Phuoc的人在学校就叫Phil。但我的父母不让我改名,他们说我应该为自己感到骄傲。我只能把担忧留给自己,因为我不想抛弃我家的越南文化,所以我选择了不改名。

点名时的紧张是我对学校最早的记忆,我总是试图抢在老师点名之前报上自己的名字,以免尴尬。善良的老师会直接问我名字该怎么叫,在几乎全都是白人孩子的班级里,不难想到谁会叫Bich。我小时候的性格就十分害羞,后来因为不想提到自己的名字,变得更加害羞。我时常为自己没有足够的胆量来承受美国人的凝视和嘲笑而感到羞愧。

名字既是私人的,也是公开的。我们很难避免让自己的名字出现在一些公开的场合:表格、文章、邮件……在每一份小学作业的顶部,其他孩子会用星星或爱心贴纸来装饰自己的名字,试图让自己的名字看起来比别人的更大,光是看到名字本身就会让他们感到开心和满足。我从未感受过这种快乐,一次也没有。对我来说,我的名字是一种嘲弄,我一直努力不去看它。

2

Bich这个单词的意思是翡翠。大多数声称喜欢“Bich”这个名字的人,或者对改名这个想法感到愤怒或恐惧的人,都是白人女性。

是她们告诉我这个名字很酷,很有趣,很独特,是我的文化遗产和文化身份的重要组成部分。她们说,她们很喜欢我的名字,如果我改了,她们会很伤心的。她们没有说她们希望拥有这个名字。

我想相信她们,很长一段时间里,我选择了相信她们。

但我也知道,她们喜欢是因为她们不必面对这背后的复杂。

她们喜欢异国情调,并没有去想,异国情调只有利于那些定义什么是异国情调的人。有时我在想他们是否也“喜欢”为我感到难过。

我一直试图适应Bich这个名字。过去我常常在“i”上面加声调以表示正确的发音:Bích。

这个声调介于问号和感叹号之间。

但我怎样才能摆脱凝视呢?

过去的经历让我这个名字打上了耻辱的烙印,因为作为难民和难民的孩子在美国生活本身就是耻辱。我无法将Bich这个名字从我的童年剥离出来,也无法将它从别人嘲笑我、辱骂我的经历中剥离出来,它让我感觉到我自己就是个笑话,而我却因为太愚笨或太害怕,什么都不能做。当我看到由这几个字母拼出来的名字时,我看到的是一个想要躲避创伤的自己。即使是当下在打字的时候,我也很想转身离开。

美国摧毁了我的名字,我也让它这么做了。

写到关于我名字的故事,就不得不写到种族主义,写到种族主义就不得不写到暴力。

3

我记得,小时候听到爸爸和叔叔们在窃窃私语关于文森特·陈在底特律被谋杀的事。

今天,我和我的孩子们谈论亚特兰大六名亚裔女性被杀害的事情。

我告诉他们什么是殖民主义、东方主义和反亚洲移民法。我告诉他们当亚裔群体被忽视时会发生什么——成为制造恐惧,强制服从和激化种族主义的方式。我和孩子们为此担心了很多年。这些天,我们出门的时候都格外小心。

(*文森特·陈,指陈果仁,是一名美籍华裔制图员,1982年6月19日在密歇根州韦恩县被两名白人殴打致死。行凶者对当时汽车行业居高不下的失业率感到不满,并将此归咎于日本汽车工业的成功。这桩谋杀案被视为底特律汽车工业工人对亚裔的仇视和敌对情绪的缩影。)

然而,在我的生命中,美国一直告诉我,是我反应过度了。嘲笑亚洲人的名字是可以的,嘲弄亚洲人也是ok的——那些外国人长得都一样,口音滑稽又难听,它不断地发生在媒体和现实生活中。当它发生时,亚洲人对此表示愤怒,他们会反驳说,“你太敏感了,这只是个玩笑。”是啊,这个笑话比我们的存在更重要。

我的姓氏Nguyen是最常见的越南姓氏,在美国,它已经从“令人生疑、难以发音的外语”变成了“可接受的不同语言,只是有些难发音”。

我的姓氏Nguyen是最常见的越南姓氏,在美国,它已经从“令人生疑、难以发音的外语”变成了“可接受的不同语言,只是有些难发音”。Bich还在等待属于它的机会。改名是战略性的、安全的、自我关怀的(行为)吗?

这么多年来我一直想弄明白,想把它写下来。我所知道的是,作为Bich,在80年代一个白人居多的小镇长大,就像是一个总是失败的测试。这是一种双重约束:那些让我对自己名字感到不舒服的人,会认为我改名就是背叛自己的传统,而我一直想要的无名无姓,不受凝视,是不可能的。

我总是在餐馆使用假名,比如Rose、Sophia或Beatrice。几年前的一天,我在麦迪逊广场公园的Shake Shack,柜台后的女人帮我点单,问了那个“可怕的问题”,我说:“Beth”。

她点点头,没有怀疑我的答案。

在那一刻,我感觉很真实,我不只是在说“Beth”这个名字——我就是Beth。

所以我开始用这个名字,向销售人员,向保姆、电工、新朋友、新同事。我会说Beth,然后一个小小的快乐的冲击波会临到我,就像炎热的天气从冰箱里冒出来的冷空气。就像一个秘密,就像另一种生活。

4

Beth是一个社会实验,来验证有一个好读的名字在美国生活会更容易,而事实的确如此。

当我的名字叫Beth时,我看起来更像美国人而不是亚洲人。经历过两种名字带来的不同待遇,既是有启发的,也是痛苦的。作为Bich,我是一个让人不舒服的外国人。可作为Beth,我的英语从来没有被称赞过。

我最亲密的朋友自然地接受了这个名字。其他人则表示惊讶和不赞成。有些人告诉我,他们都会继续喊我原来的名字。我好像明白了。但是,如果你拒绝接受别人为自己起的名字,不就是拒绝接受这个人,或者拒绝他为自己做的选择吗?我选择成为Beth,让我过得更轻松的Beth,而不是成为让别人活得更轻松的Beth。

尽管如此,因为我还没有在法律上改名,我所有文件上的名字仍然是Bich。有一次,我和孩子在商店里,向店员出示我的驾照。她笑了起来,“这真的是你的名字吗?”她问道。以前的我为了避免尴尬可能会跟着笑,不好意思地说,“是啊,这个名字很难发音。”但是我的孩子跟我在一起,我就一直盯着这个女人,直到她觉得尴尬为止。我们离开的时候,孩子对我说,“刚才那个女士在嘲笑你的名字,这很刻薄。”我想这是他第一次经历这样的事情,因为他和他的兄弟都有一个简单而直接的名字。

最近,孩子们在学习古代语言,学习单词和发音是如何演变的。我告诉孩子们,有时候这种转变非常缓慢,以至于一次只能被识别出一点点。我们也是这种转变中的一部分,比如俚语、俗语、新单词、新的发音。单词不会自己改变,但我们的认知需要改变。

现在,Beth就是我的转变。这种转变是令人感到舒服的。它不会改变我的过去、我的家庭、我们在美国的难民生活。它也不会是永远的。这感觉像是一个空间,在这个空间里我能决定自己以何种方式被看到,而不是被别人决定。我意识到,我这一生都在等待着某种许可,就是我允许自己成为这样的人的许可。

5

文章发表后引发了大批亚裔网友的关注和讨论,大家纷纷在评论区留下了自己的观点和分享。SifficientTill3399:作者的经历和我非常像,我一直承受着名字带来的创伤。我妈妈对印度文化感到痴迷,因为她自己在八岁就离开了印度,所以对纯梵文的名字很痴迷。结果,她给我起了个很女性化的名字,让我成为了校霸的靶子。我很想摆脱这个名字但她多年来一直拒绝,她认为这是对霸凌者的屈服,只是一心想在我身上留下印度文化的标记。我13岁改名那天,她非常难过,因为她一直把我看作是实现她某种幻想的方式,幻想着在保留印度文化的同时选择性地融入美国文化。

已注销:想想那些美国人是怎么读“Wang”的,每次他们发出“Wayyyyyng”的声音我都要疯。

cecikierk:我有个非常典型的亚洲名字。我看到过一个帖子,帖子里面我的名字在中国人那里是当作辱骂的词来用的。我不会改名,但这真的很不好受。

th30be:这绝对不是只有美国才会出现的问题。这只是语言的问题。作者说的情况会发生在任何说英语的国家。

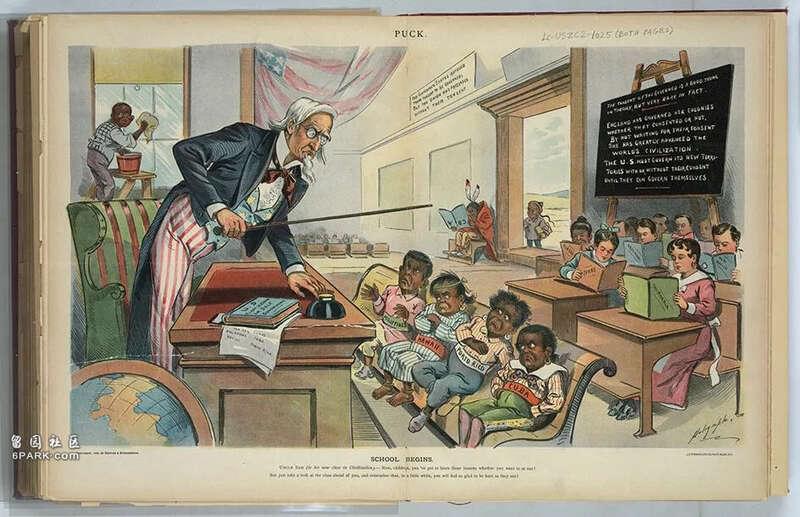

crayencour:这一切都可以追溯到帝国主义/殖民主义以及由此产生的国家等级制度。美国人会为了搞清楚法语单词的正确发音而自找麻烦,同时取笑亚洲/非洲名字。问题的根源在于美国人对欧洲高雅文化的崇拜和对其他文化的歧视和蔑视。

如果他们真的尊重你,他们就会学习读你的名字。