好消息是,一部文艺片卖了2亿多的票房。

坏消息是,大家都没看懂。

这部叫做《河边的错误》的电影看上去太冷峻了,探案、凶杀、癫狂。但它仍然吸引了关注度,大概是因为主演有朱一龙,路演的过程中有“网红”作家余华。

很多人甚至是因为“余华原著改编”几个字被吸引进入了影院,但他们也因此看到了一个陌生的作家——

“潦草小狗讲段子那么逗,电影怎么拍得这么吓人。”

对于《河边的错误》来说,改编电影和原著本身,就像一次微妙的错位。

(以下内容涉及剧透)

九五年,南方小镇的河边,一个名叫幺四婆婆的养鹅老妇被柴刀砍断了脖子,刑警马哲进入这场凶杀案的调查,案发现场的线索指向了幺四婆婆收养的一个疯子。

电影“反类型”的时刻出现了。

在马哲查案的过程中,四个路过案发现场的路人被牵扯进来,他们在不同程度上被这场案件改写了命运。

一个小男孩最先发现了尸体,可惜没人相信他说的话,爸爸还给了他一个大逼兜。

紧接着,马哲在现场捡到了一个女士皮包,包里装着一盒磁带。

磁带里的女声对一个名叫“宏”的男人诉说着什么,跟着这个声音,马哲找到了住在火车铁道旁的会计钱玲。“宏”是钱玲的地下情人、一位诗人王宏(有趣的是,诗人是莫西子诗扮演的),他们在搞婚外恋,约好了在河边私会。

王宏在案发当天的河边,见到了一个留着“大波浪”发型的女人。

拿着“大波浪”的线索,马哲又找到了厂里的理发师许亮。这个许亮面色很古怪,一上来就如释重负般地说道:你们终于找我了。似乎很想被捉拿归案似的。

许亮是个异装癖男人,八年前因为“流氓罪”坐过牢。马哲的调查再一次曝光了他的边缘身份,间接导致他社会性死亡。

在自杀未遂被马哲抢救之后,许亮送给马哲一面“救死扶伤”的锦旗,走之前还强调了一句“挂着,不许摘啊”。几分钟后,许亮从楼顶一跃而下,以一种无间道经典镜头的方式死在了马哲的车顶——看似道谢,实则是用死亡表达自己悲壮的愤怒。

王宏也离奇死在河边,最后,连最早目击过凶杀现场的小男孩也被疯子一砖头拍死了。

于是马哲的理性彻底垮掉。

在他的癫狂的幻觉中,他拼凑出了杀人案的原貌:幺四婆婆和收养的疯子维持着性虐待的关系,婆婆教疯子如何用鞭子打在自己的身上。疯子对伤害和杀人的界限逐渐模糊,在河边杀掉了前来和钱玲诀别的王宏,又杀掉了目击现场的小男孩。马哲在幻想中,用四颗子弹杀死了法律无法制裁的疯子。

就当马哲打算自首的时候,局长告诉马哲,他并没有杀任何人。马哲反而还因为捉拿疯子拿了魂牵梦绕的“三等功”。马哲怀孕的妻子也生下了孩子,但那是一个有10%智力缺陷可能的孩子。在影片的结尾,这个婴儿做出了和疯子在河边一模一样的动作。

命运的衔尾蛇从来没有放过任何人。

看完电影的观众,电影院的灯还没亮就开始在网上找答案了。

马哲到底有没有三等功?疯子到底有没有被打死?马哲的孩子到底是诞生了还是流产了?孩子到底是不是智力缺陷?马哲的孩子是疯子吗?幺四婆婆影射的是马哲妻子的老年吗?......

一百个影评人有一百种阅读理解的答案,观众拿着答案看都看不明白真相到底是什么。

找不到答案是正常的,这部电影强调的就是反逻辑、反类型、反常识,就像所有的阅读理解都没有标准答案。

在视听语言和作者表达上,这部电影达到了中国文艺片的优秀水平。16mm的胶片粗颗粒拉满,精准的90年代布景,连朱一龙身上那件皮夹克,都是道具师买来收藏的90年代日本古着。坐在影院里,几乎都能嗅到南方水汽,以及老刑警连续失眠后身上的烟油味和头油味。

其实最简单的线索似乎就藏在开头——

一个带着刑警帽子的小男孩在一栋老房子里捉迷藏,他拿着玩具枪在走廊里寻找,接连打开了三扇门,门后都是空空荡荡。打开走廊尽头的那扇门之后,是烂尾楼的断壁,再往前一步就会踏空摔死。

这个小男孩指代的就是马哲。在探案的过程中,连续找到三个证人都不是凶手,反而让自己的道德与理性一点点坍塌,他发现了世界唯一的真相:人类无法与荒谬无常的命运作抵抗。

在这部电影的扉页就是加缪的一段话:

“人理解不了命运,因此我装扮成了命运,我换上了诸神那副糊涂又高深莫测的面孔。”

这样一部诘屈聱牙的电影,对于人民群众而言只会有三个字的评价:看不懂。

那么,这是一次成功的改编吗?

至少在余华官方的回答中,这部电影是成功的,他甚至称赞朱一龙是一位艺术家,称赞导演魏书钧跨越了当年张艺谋都差点掉进去的陷阱(张艺谋当年改编《河边的错误》未遂,于是转手拍了《活着》)。

但如果大家非要过分解读这部电影,那么余华一定会这样回答:海明威说过,老人就是老人,大海就是大海,他们不象征任何东西。

毕竟改编电影不是翻译一本书。导演魏书钧说,余华的原著小说是一个足够成熟的苹果,“因为它作为一个文学小说,已经可以阅读、可以观赏,有它的结构,包括它的哲思都已经完整了。”而改编电影的过程,更像是这个苹果再次掉到地上,人们再种出一个新的苹果。

那么原著长什么样子?

《河边的错误》是余华在1988年发表的中篇小说。彼时他还不是那个写出《活着》的余华,他是“先锋五虎”(马原、洪峰、余华、苏童、叶兆言)中的余华。

所谓中国当代文学中的“先锋文学”,指的是一小群自我意识十分强烈的作家,创作一系列边缘的禁忌题材,反叛背离传统。先锋派作家通过破坏传统认知秩序,建立自身的主体性,擅长玩的就是支离破碎的叙事游戏。他们总是受到加缪、卡夫卡和马尔克斯的影响。

在这样的认知前提下阅读《河边的错误》,你会惊喜地发现,《活着》之前的余华是一个冷酷前卫的文字杀手。这种感觉就像隔壁和蔼慈祥的二大爷,20多岁时其实是朋克乐队主唱。

肖华摄影集《我们那一代》

朱一龙表演马哲的参照物就是余华的这张照片

在原著中,所有人物都处在一种怪异游离的状态之中,就像AI假装扮演的地球人。

案发现场的第一目击者小男孩,见到马哲便开始装模作样地叹气,抱怨大人们不相信他说河边有一个人头,然后再学着大人的样子发现自己并没有手表。

幺四婆婆与疯子之间的母子SM关系也更加露骨诡异。

她还说:“他这么大了,还要吃奶。我不愿意他就打我,后来没办法就让他吸几下,可他把我的奶头咬了下来。”说起这些,她脸上居然没有痛苦之色。

后来幺四婆婆告诉他们:“他打我时,与我那死去的丈夫一模一样,真狠毒呵。”那时她脸上竟洋溢着幸福的神色。

钱玲的原型是一个神经质的女孩,她在河边丢失了一个发夹,当马哲按照流程问询她时,她竟慌张地开始哭泣。

王宏的原型是一个常去河边的男人,目击者小男孩说他经常去河边走路。当马哲找到他之后,他没来由地开始愤怒。接下来又承认自己确实在河边看到了一颗人头,马哲问他为何不早点和公安说,他的理由是:“我不怕,但我不想和你们打交道”。

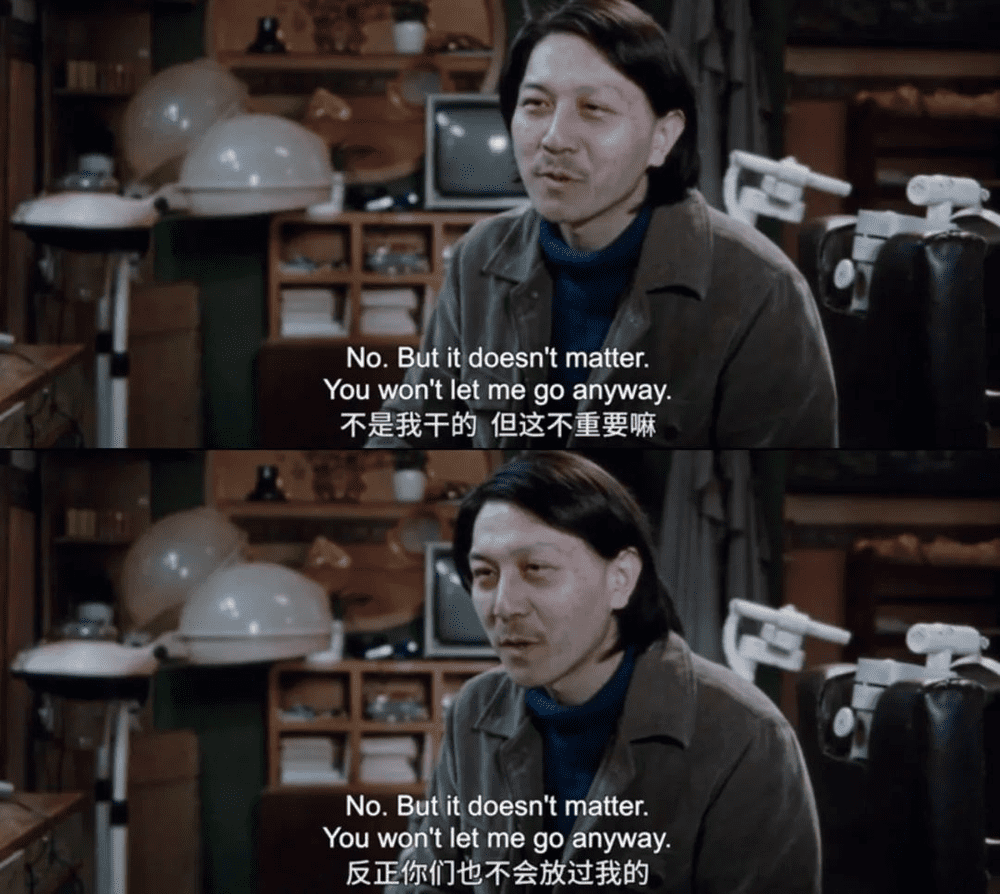

许亮的原型是一个三十岁的男子,他面色苍白,马哲一找到他,他便幽怨地如泣如诉:“我等了你们半个月”“我天天都在盼着你们来”。

所以凶手是他吗?当然不是。

只是即便他说自己不是,在那个年代也没人会在乎真相到底是什么,人们只希望审判,所以还不如早早认罪节省时间。但可惜所有证据都能证明,案发当天他就在家里,余华早期反逻辑的黑色幽默就这么诞生了。

当疯子第二次杀人的时候,许亮竟然吓得服药自杀,因为“我知道你们始终都没有放弃对我的怀疑”“我从来都不相信别人会相信我”。

当疯子给小镇献上第三颗人头(目击者小男孩)时,整座小镇的群众陷入了对疯子的巨大恐慌。一个人在街上喊了一声“疯子回来了”,所有人都毛骨悚然,熄灯闭户。

马哲崩溃了,于是他一枪杀了这个法律无法制裁的疯子,公安局长责骂他疯了。于是局长和马哲妻子想了个办法:只要证明马哲也是个疯子,马哲就不用负任何法律责任了。

最后,马哲在精神医生一遍一遍的询问中,终于也开始答非所问了。局长和马哲妻子终于欣慰地松了口气。

所以电影和原著之间的区别,既幽微又巨大。故事的外壳是相似的,内里却黑白分明。

电影更像是一场指向社会边缘人(性虐待者、婚外恋者、异装癖)的大清算,他们怀揣着不同的秘密而死,他们被当作异端清除,疯子就是那把刀。

而原著没有如此明确的因果逻辑。受害者的死亡是命运天马行空的点兵点将,它带你去向哪里,你就飘到哪里。小镇荒谬怪诞,人人自危的氛围,是某种特定的时代创伤痕迹。

我们无法谈论这次改编是否成功,只能说对余华早期的先锋短篇而言,这次改编远不够先锋,也愿不够疯。

大多数人对余华的印象一直停留在“中国最会写苦难的人”的标签上。

《活着》《兄弟》《许三观卖血记》算得上是余华作品在民间最普及的三座大山,但余华之所以和其他作家不同,在于他从未正面铺陈过苦难。血肉、贫穷、饥饿,总会狡黠地会心一笑,当你来不及闪躲的时候,苦难毫无预期地砸到脸上。

就像许三观和村民们一直相信着,只要肚子里喝饱了八碗水,那自己卖掉的两碗血就被水“稀释”了,如此一来,他们就能占到血头的便宜。只要卖完血吃一盘炒猪肝、喝一壶黄酒,血液在身体里就会像井水一样再冒出来。

三年自然灾害时期,全家五口人饿得只能躺在炕上用睡觉捱饿,许三观用嘴给妻子和儿子们“炒菜”,在米汤都喝不到的日子里,他用语言给全家人“炒”出了红烧肉。

在文革时期,妻子许玉兰作为“陪斗”被挂上了妓女的牌子,被剃了阴阳头,许三观给她送饭时,悄悄把菜藏在白米饭下面。

这是我们熟悉的那个余华,代表了中国现当代文学的最大公约数——活着。

活着就是“好死不如赖活着”的“活着”,是这片土地的生存哲学,是四平八稳地苟下去,迎接命运的大耳刮子。

但比起伟大的90年代余华,我更喜欢怪诞的80年代余华。

那是一个“十步杀一人,千里不留行”的变态杀手,他的文字不带任何温度,却能让人被巨大寒冷的压抑感牢牢攥住咽喉。这就是余华早期的“零度写作”风格:抽离了情感倾向和价值判断,以极度的冷静克制,描写社会的混沌和人性的暴力。

和我们熟悉的现实主义苦难叙事不同,早期的先锋作家余华长着另一张冷峻的脸,像一个拿着手术刀的优美刽子手,无差别解剖每一个角色。

他的语句锋利,比喻荒诞前卫,对人体、器官、血液有一种近乎病态的迷恋。有人曾经统计过,在余华早期的8部短篇小说里,非自然死亡的人数高达29人。

这是作家年轻时留下的短暂眩目的怪奇物语。

在《现实一种》中,一家人像带着面具的尸体,动物般互相撕咬后相继死去。

有一对名叫山岗和山峰的兄弟,他们衰老的母亲每天散发着尸体腐烂的气味,“胃里好像要长出青苔”。

山岗四岁的儿子皮皮,学着父亲平时家暴母亲的样子虐待自己的堂弟,也就是山峰的幼子。随后皮皮把堂弟在院子里活生生摔死了,地上留下了一大滩明晃晃的鲜血。

山峰回家之后,要给自己的儿子报仇。兄弟二人大打一架之后,山峰的要求是“让皮皮把地上的血舔干净”。正在皮皮舔血的时候,山峰一脚将皮皮踹到空中去,皮皮也死了。于是又轮到了山岗向山峰复仇。

山岗把山峰绑在了树桩上,在他的脚底板抹上了炖烂的猪肉泥,又找来了一条饥饿的小狗,来舔舐山峰脚底的肉泥——山峰爆破出两张铝片刮在一起的尖锐笑声,竟然活生生笑断了脖子。

一个月后,杀人偿命,山岗被执行死刑。山峰的妻子为了报复山岗,签了一份器官捐献协议书,盼望着仇人的尸体被医生们瓜分的情景。

果然,医生们把山岗像一扇猪一样切割开来。“那长长的切口像是瓜一样裂了开来,里面的脂肪便炫耀出了金黄的色彩,脂肪里均匀分布着小红点”。

胸外科医生打开胸膛,取走了肺、胃、肾脏;眼科医生取走了一颗眼球;口腔科医生锯掉了下颌骨;泌尿科医生取走了睾丸。

黑色幽默的时刻到来了:泌尿科医生取走的睾丸,被移植在了一个年轻人的下体,后来他的妻子很快便怀孕,生下了一个儿子——山峰的妻子万万没有想到,她成全了山岗,他后继有人了。

在《古典爱情》中,才子佳人变成了电锯惊魂。

柳生第一次赶考的路上遇到了小姐惠,对佳人念念不忘,等到再一年赶考,重回小姐的深宅大院时,却发现只剩下废墟。等到三年后再赶考的时候,城里已经变成了阴间的样子:人们撅着屁股,像羊一样在地上啃食青草和树根。

来到客栈,柳生才发现饭桌上的荤腥都是“菜人”,也就是现宰的人肉。柳生来到后厨,案板上躺着的竟然就是自己惦念的小姐惠,她的一条大腿已经被厨子的斧头剁掉了,碎肉在大腿连接处异常刺眼。

“柳生行至屋内,见一女子仰躺在地,头发散乱,一条腿劫后余生,微微弯曲,另一条腿已消失,断处血肉模糊......柳生站立起来,走出屋门,走入酒店的厨房。此刻一个人正在割小姐断腿上的肉。那条腿已被割得支离破碎。”

于是柳生掏出了小姐当年送给自己的盘缠,赎回了小姐的那条断腿,又用一把利刃,快速地刺死了小姐,帮助她痛快地结束生命。

在《我没有自己的名字》中,主人公是一个不记得自己的名字的傻子,不管别人叫他什么,他都会答应。只有药店的陈先生教导他:你有名字,叫来发。

村子里的孩子们都欺负他,作弄他,当他的爹。直到有一天,傻子在街上看到一只流浪狗实在可怜,给了它半块馒头,从此这只狗便一直跟在傻子身后,只要傻子叫它,它便会出现。

村里的孩子依然不放过傻子,他们说狗是傻子的媳妇,一人一狗是夫妻。

直到有一天,村里的许阿三想吃掉傻子的狗。陈先生安慰傻子,现在是夏天,到了冬天下雪,人们才会吃狗肉。

狗也知道有人要杀了它吃肉,于是躲在许阿三的床下怎么也不出来,任由他们拿棍棒死命戳它。

于是许阿三搂着傻子逗他:来发,去把狗叫出来,我们是老朋友了。傻子第一次听到有人叫自己的名字,心里咚咚地跳起来。于是他蹲下来,趴在床边,轻声叫了一声自己的狗。

“它一听到我的声音,忽地一下蹿了出来,扑到我身上来,用头用身体来撞我,它身上的血都擦到我脸上了,它呜呜地叫着,我还从来没有听到它这样呜呜地叫过,叫得我心里很难受。我伸手去抱住它,我刚抱住它,他们就把绳套套到它脖子上了。他们一使劲,把它从我怀里拉了出去。我还没觉察到,我抱着狗的手就空了。我听到它汪地叫了半声,它只叫了半声。我看到它四条腿蹬了几下,就蹬了几下,它就不动了。他们把它从地上拖了出去,我对他们说:还没有下雪呢。他们回头看看我,哈哈哈哈笑着走出屋去了。”

傻子就这样看着狗被勒死了。

后来傻子一个人想了很久,摇了很久的头,他告诉自己,以后谁叫自己来发,他都不会答应了。

年轻的余华并非后来我们见到的那么亲切,甚至有一点狂傲在身上。

这些年来,很多人都说过,余华是鲁迅的接班人,他们都能在现实主义写作之外,漏出两分怪诞不经的马脚。

在阅读他的80年代短篇小说时,时常会浮现出鲁迅在《故事新编》中的笔锋——《铸剑》中的眉间尺,一刀砍下自己和大王的头,油锅中的两颗头颅互相撕咬,乌云蔽日。

有趣的是,年轻时的余华一直把鲁迅当作一个政治化的符号,一个永远正确永远革命的词汇,所以鲁迅当时是他唯一厌恶的作家。

小时候和同学争论太阳在一天中的什么时候离地球最近,余华直接搬出了“鲁迅先生说过”,吓得对面再不敢多一句质疑。

他悲伤地低下了头,嘴里喃喃地说道:“鲁迅先生也这么说,肯定是你对了,我错了。”

就这么简单,他不遗余力地捍卫了一年的太阳距离观点,在我虚构的鲁迅面前立刻土崩瓦解了。此后的几天里,他沉默寡言,独自一人品尝失败的滋味。

后来,文艺批评界将余华评为鲁迅精神的继承者,余华一度非常不悦,认为评论家在贬低他的创作。

到了1996年,一个契机让余华不得不重新翻开《鲁迅全集》,他吓了一跳:原来鲁迅这么会写。原来鲁迅在中国是这样一位独一无二的作家。

《狂人日记》里的那句“要不,赵家的狗为何看了我一眼”,只用了十三个字,就能写出一个精神失常的人物。余华感慨:“其他作家费力写下了几万字,他们笔下的人物仍然很正常”。

于是余华被那颗迟来的子弹正中眉心。

“《孔乙己》是那天晚上我读到的第三篇小说。这篇小说在我小学到中学的语文课本里重复出现过,可是我真正阅读它的时候已经三十六岁了......回顾小学到中学的岁月里,我被迫阅读鲁迅作品的情景时,我感慨万端,我觉得鲁迅是不属于孩子们的,他属于成熟并且敏感的读者。同时我还觉得,一个读者与一个作家的真正相遇,有时候需要时机。 ”

余华等到了他的闭环:“在我三十六岁的那个夜晚,鲁迅在我这里,终于从一个词汇回到了一个作家。”

在三十岁的一个夜晚,余华在我这里,也从苦难的制造机回到了一个真正的作家。

先锋作家今何在?

大约是都变老了,或不再写作那样疯狂的文字了。

先锋派强调的是“对一切意义的消解”,但从90年代开始,他们又开始重新寻找意义,接连转向了现实主义创作。余华就是最好的例子,他曾经刻画血肉脑浆不眨眼,但大多数人记住的是《活着》里的福贵和老黄牛。

不止是余华一个人如此。格非说“年轻时对超越生活有兴趣,对现实生活没兴趣,专注于小说外在的形式和文笔,我现在也觉得,那时候的写作做作得有些过分”,苏童也说:“其实从《妻妾成群》开始,我就不先锋了,后来有了明确的观念,不写别人看不懂的东西。”

到现在,他们偶尔还会出现在公共视野里,但不一定都保持着完美的姿态了。

马原因为一篇关于儿子的报道“翻车”了。莫言的诺贝尔文学奖也被大众批判“抹黑中国”“迎合西方中心主义”,他变成了阿根廷电影《杰出公民》的现实返照——当作家荣归故里,面对的是故乡巨大的恶意。

而诺贝尔文学奖得主的室友余华,反而是这一群作家里“最吃得开的人”,他变成了年轻人捧在手心里的“潦草小狗”,甚至还有人用追星的方式追这个一头凌乱短发的老头,余华签售会像爱豆见面会一样大排长龙。

人和书,各火各的。

他的金句、段子、笑话在互联网平台被制作成拼图争相传阅,他接连上了几次微博热搜,原因是“余华笑死我了”。人们惊诧地发现,一个中国式苦难文本的缔造者,平时竟然是个嬉皮笑脸的脱口秀老头。

余华变成了真正的网红。

年轻时推着史铁生去沈阳踢足球,并且让史铁生负责当守门员的故事传遍了互联网;他成为作家的原因,是因为做牙医时看到了文化馆的人在大街上闲逛,心生羡慕;去文化馆报到那天迟到了两小时,发现自己竟然是全单位第一个上班的,发现“这地方来对了”;看到莫言花了40天就写出了《丰乳肥臀》,心里很嫉妒,还说了句脏话:妈的,写得这么牛逼,卧槽。

成为网红之前,人们惊讶“那个写了《活着》的作者竟然还活着”。成为网红之后,余华的段子就连小学生都略有耳闻。

余华自己也清楚,那些喜爱“潦草小狗”的年轻人,可能从没看过他的书。而年轻人大概率也不知道,40年前的余华是大啖人肉的汉尼拔,老了之后假扮成蜡笔小新的样子和你套近乎。

他把你们都骗了。

那个一口气写死过29个人的余华,是成长在医院和手术室的作家。死亡滋养他长大。

他的童年回忆是医院的来苏水味道,是手术室里父亲的血迹斑斑的口罩,护士们提出装满血肉的大桶,再把它们倒入厕所,太平间里亲属们的哭声伴着他入睡。他闻惯了血的气味,和尸体和平共处。

夏日炎日的午后,他会钻进没人的太平间,那里的水泥床幸福而美好。

后来,我读到了海涅的诗句,他说:“死亡是凉爽的夜晚。”

这句美妙的比喻,后续出现在许多介绍余华生平的文章里。众人感慨“是矛盾塑造了作家”,但可能忘记了,我们生活在愈加扁平的世界里,再也不会有,也不会允许有这样的怪人。

人们总是追问,这个国家为什么再没有出现下一个莫言和余华,为什么再没有出现下一个诺贝尔文学奖。

这个问题应该再前置一步:

如今的世界,还会允许一个写性爱、生死、血肉、伦理、饥饿的先锋作家存在吗?