1994年4月24日,彭佳的爸爸在宝宝相册里写了一句话给5岁的女儿:彭佳,万万不能走你妈的路。

这句话对彭佳的影响,可能比想像中更大。2013年,彭佳大学毕业一年后,她回到了家乡,进入某大型国企工作,成为一名工程师。

这家国企,是她的爷爷奶奶爸爸妈妈都工作过的地方。对于彭佳来说,这不是最理想的选择,但她不敢辞职,潜意识里,她不想复制李爱军的“失败”人生。

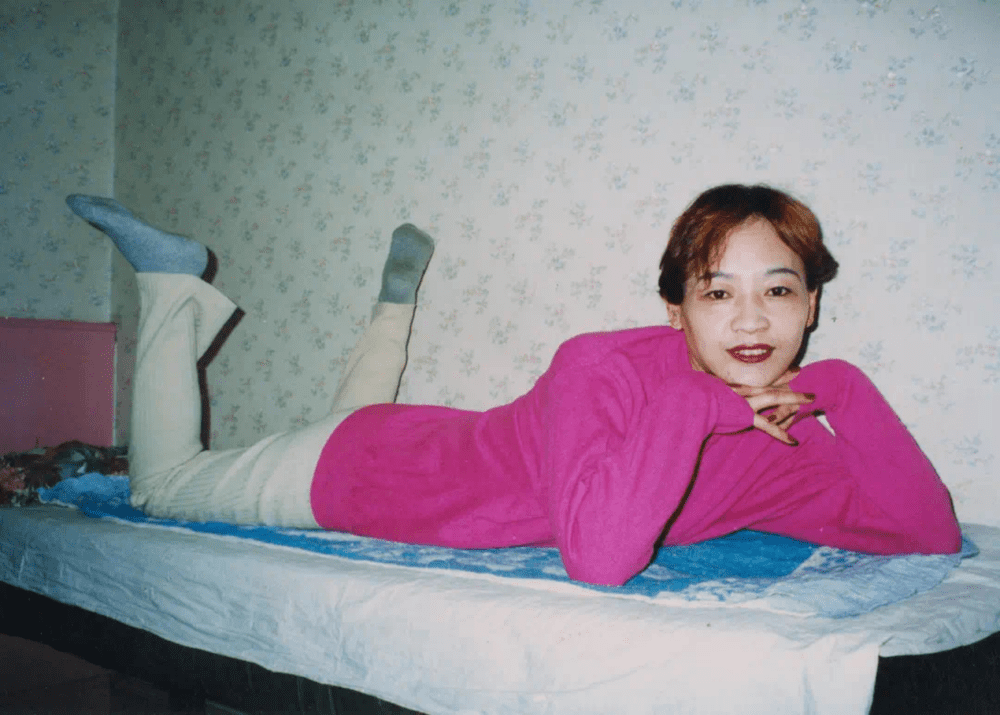

李爱军只活了短短47年,人生前半段有过得意的时光,有钱的时候喜欢买鞋,鞋盒子能从墙角堆到房顶;人生后半段落魄时,需要靠吃低保生活,照片里的袜子底都是污黑的。

她放弃过很多普通人难以割舍的东西,包括体面的国企工作,包括完整的家庭,包括4岁的女儿彭佳——李爱军到底爱不爱自己?这个问题折磨了彭佳20多年。

这本名为《mama》的摄影集,创作开始于2020年。它是彭佳走出近十年抑郁内耗的开始,也是她渐渐理解生母的开始。2022年,在《人物》杂志的采访中,李爱军与彭佳的故事,被定义为:这是一个理解母亲的故事,也是一个女孩自我修复的故事。

其实,对于彭佳来说,这个作品的诞生,还是一个促进改变的故事。2023年2月,《mama》的纸质版作为独立刊物发行。2023年9月,它又获得第四届中国青年摄影推广计划鲲鹏奖。这意味着,彭佳有了新的职业选择:从一名工程师转型做摄影师。

什么样的领悟,能让一个人恢复选择人生的勇气?上一代人度过一生的方式,会对下一代造成什么样的影响?每一代年轻人都想过与父辈不同的人生,他们如何才能互相理解?

通过这本《mama》中两代人的拉扯,我们想试着找找可能的解释。

一个时代的耗材,还是一个女人的诗歌

在母亲李爱军的人生里,彭佳曾经是不被选择的那个选项,之一。

李爱军跟着一个骑着摩托车的男人离开时,彭佳只有4岁。在她记忆里有一个场面:她跟着摩托车后面,追呀追,一直喊,但李爱军一次都没有回头。

这段不一定真实的记忆,是彭佳在李爱军活着的时候最后一次追逐她的影子。第二次追逐,发生在李爱军去世之后,彭佳一张又一张地扫瞄李爱军留下的照片,并一次又一次地自问:照片里的人是谁?她跟我有什么关系?

彭佳试着复盘李爱军的人生,想找到她坠落和下滑的关键点。

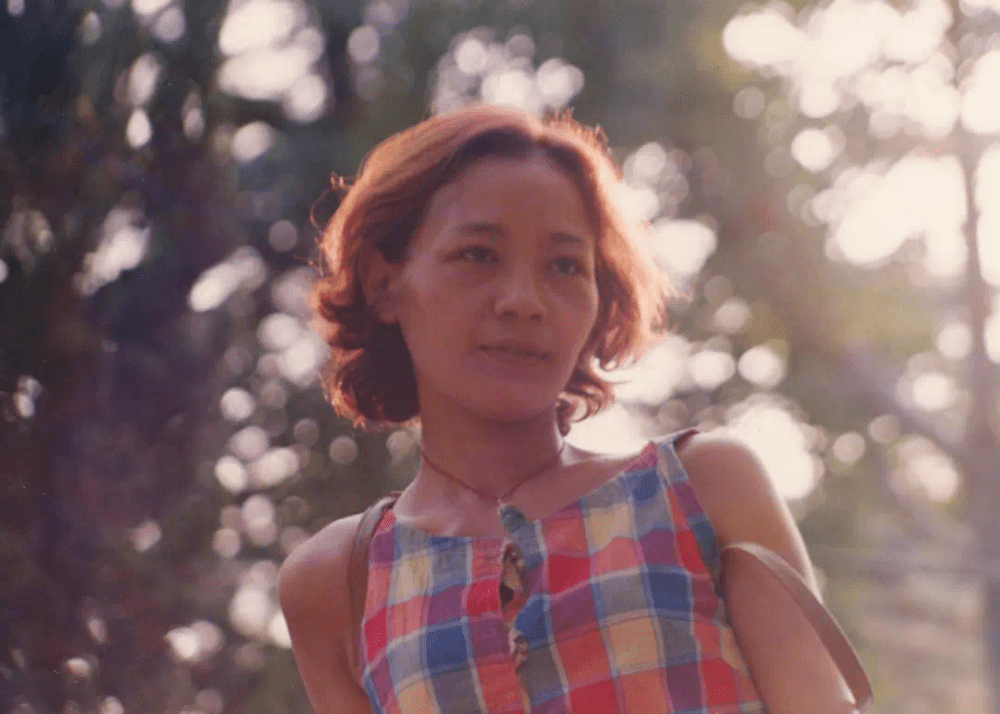

影集里的第一张照片,是李爱军人生第一个婚礼。红色的西服里露出一点白衬衣上的领结,扎起的头发上插了一圈红色的花,耳环上都缀着红色的珠子——这是1980年代时髦青年的结婚标准打扮。微笑的新娘明眸皓齿,有着任何世俗标准都得承认的美丽。

世界上最残酷的事情之一,是眼看着美丽被岁月侵蚀消磨。

生于1965年的李爱军,也曾经是那个年代光荣的“大厂子弟”。她的父辈,是从东北来到西安支援三线的老工人。支援三线这个词,有着鲜明的历史印记:从1964到1978年,东北向三线内迁事业单位200个,人员100万,援建项目300个,对三线地区的工业化、现代化和城市化作出了不可磨灭的贡献。

李爱军成年后的1980年代后期,迪斯科、摇滚乐等新潮的生活方式渐渐成为年轻人的日常。李爱军与彭佳的父亲就是在迪厅里相识相爱并结婚。因为结婚年龄没有达到国企内部的要求(离规定的适婚年龄还差半年),李爱军放弃了国企的工作,并通过男方的家庭关系,进入了国企附属的食品机械厂。

关于这次转职的理由,彭佳的父母双方长辈有不同的解释。彭佳的姥姥说,李爱军是为了爱情扔掉了铁饭碗。但彭佳的奶奶说,李爱军只是因为身体不好,不想在原单位当工人。但无论哪个理由,这个选择都显得缺乏远见——1993年1月份,食品机械厂就倒闭了。

李爱军放弃第一段婚姻的时间,是1993年9月。坚持离婚的理由,可能是在婚姻里找不到幸福。彭佳的父亲是个摄影爱好者,一到双休就不着家,有时候甚至会请十天半个月的假出去拍东西。但从彭佳的父亲角度,他觉得李爱军只是嫌弃他没钱。

此后,李爱军谈过几场恋爱,大约在1995年左右才进入第二段婚姻,对象是一名“在当地有钱有势”的男人。但这个男人也没有给李爱军带来安稳与幸福。李爱军怀孕了,但在当时的计划生育政策下,这个孩子属于超生。为了留下孩子,她一个人去了新疆生产,回到西安之后,假装这个孩子是抱养的,但终归没有瞒住。于是,为了保住男方的工作,1998年,她又一次离婚。

失去了家庭和工作的李爱军,在前夫的资助下,开了一家桑拿浴室。影集里有一张照片,是李爱军和两个小姐妹站在挂着“芙蓉浴”牌子的一处平房前亲密合影。虽然房子看上去简陋,院墙斑驳,招牌也有点敷衍不显档次,但她笑得如此灿烂。

在那个时代,桑拿浴,属于公务消费和私人消遣的热门场所,据说,1996年,全国桑拿浴多达一万家,每年要“洗”去100亿元人民币。李爱军的桑拿浴应该有过一段时间的红火时光,彭佳记得奶奶曾对她说起:你妈可有钱了,“穿的凉鞋都是皮的”。

桑拿浴的关停是在千禧年前后。在全国加强娱乐、服务场所管理的大背景下,为数众多的歌舞厅、桑拿浴、电子游戏厅、发廊等场所遭遇严打。

做不成女老板的李爱军,选择了南下广东,接一天20块的发传单工作,睡大通铺,寻找一切能赚到钱的零工机会。没过两年,她又回到家乡,想从母亲那里拿钱开商铺,被拒绝了——母亲怕她骗钱。商店开不了,就又开麻将馆,还在乡下包了一片地,种小米,养鸡,养兔子。

图:彭佳很在意这张李爱军抱着羊的照片,她从中能读到快乐的情绪

李爱军的后半生,没有体面的工作,也没了能长久做下来的事情,唯一值得庆幸的是,在桑拿浴生意最赚钱的阶段,她买了一处房子,这成了她贫困半生最后的兜底。到了2007年,她又申请了低保,一个月能领300多块钱。在生命的最后阶段,她发现儿子可以靠打游戏卖装备赚点钱,40多岁的她也打起了游戏。

她留给女儿彭佳最后的礼物,是亲手打的一幅小女孩图案的十字绣。

在影集结语部分,彭佳写道:如果去世只是去了另一个世界,希望她在那边能有钱且快乐。

“万万不要走她的路”,就能幸福吗?

彭佳把李爱军的人生概括为“时代的耗材”,在各种选择之后节节败退,越过越糟。

但同时,她活得有劲,敢爱敢恨,说走就走,不被任何一个角色定义或束缚,包括作为母亲。她不是那种会因为爱孩子而忍受不如意婚姻的母亲,她选择了做自己。就像80年代一首流行歌曲所唱的那样,“跟着感觉走,梦想的事哪里都会有”。

但不得不说,时代的耗材这个词,精准地击中了现代人的切肤之痛。从李爱军的1980年代,到彭佳的2020年代,时代的列车速度越来越快,谁不曾担心过自己被甩下?

作为一个准“90后”,彭佳人生的前三十年从来没有偏离“正确”的轨道。她努力考上大学,选择了跟父辈工厂业务对口的专业,毕业之后,先是去了一家贵州的国企,过了一年后,又回到了西安,进入了父辈工作生活了一辈子的企业,这一待就是十年。

现在回想起来,彭佳会觉得,从离家上大学算起,一直到现在,她最快乐的日子还是在贵州的那一年。虽然本可以一毕业就回家乡工作,但她还是不顾家人的极力反对,自己选择了去遥远的贵州安顺,工资也不算高,实习期月薪只有2000元。

但是,在贵州上班的日子里,彭佳喜欢上了和朋友们一起骑车出游,骑行很远的路,去海边扎帐篷,看白鹭成群掠过水面,听雨点打在帐篷顶上的乐声,感受大家一起烧烤聚会的乐趣。那是一种纯粹的快乐,也让她觉得生活是有意义的。

图:在贵州生活时,彭佳拍过的照片

其实,在大学期间,彭佳就会经常追问自己:我每天活着的意义是什么?在这个世界上,我存在的价值又是什么?在学校里,在书本里,她都找不到答案。

她就读的那所大学,坐落于一座小城郊区的山坡上,环境恶劣,经常有蛇虫出没,冬天没有暖气时,她和同学们需要靠出门跑步来“取暖”,而到了夏天,彭佳的“招蚊体质”也让她吃尽苦头,至今对毒蚊子咬出来的巨包心有余悸。但比起身体上的折磨,她更难以忍受的是精神上的迷茫和无助。学校在地理上的偏远闭塞,让她的大学四年就像是高中的延续。

大四的时候,彭佳曾经短暂地作为一家教育机构的志愿者,去四川的乡村里给孩子们讲过几次课。她喜欢诗歌,就把自己读过的诗讲给孩子们听。隔了几个月再去,发现很多孩子都记得她的名字。她特别感动,觉得自己的付出是有价值的。那段时间,她甚至想过,要不要毕业后干脆成为这家机构的正式员工?但来自家庭的强烈反对,还是让她退缩了:没有编制、没有稳定收入,也看不到上升途径……意义?毕竟不能当饭吃。从小到大,她耳濡目染的工作价值,与个人理想无关,就是赚钱吃饭的手段。

独自去贵州,是她唯一一次小小的“叛逆”,但没能坚持太久。入职不到一年,彭佳生了一场重病,上吐下泻了半个多月。虽然正规单位的医保福利卸掉了看病的经济负担,但独自面对一切无人照顾的痛苦,让她终于松了口,打电话给父亲说:我要回家。

回到家庭的羽翼下,回到熟悉的社会关系里,走上父辈曾经走过的路,看上去就是彭佳逃不脱的宿命。

图:彭佳的爱猫“贝贝山”。

回家,并不能解决根本问题

最开始回家上班的日子里,彭佳住在家里,跟父亲、继母和同父异母的弟弟在一个屋檐下生活。后来终归还是不适应,就自己搬出来住。

继母来到这个家的时候,彭佳上小学五年级,经常生病,继母就得经常放下工作带她去看病,事情多了,就会不耐烦地催彭佳的爸爸“你带着你姑娘去看病”。后来,继母自己也生了孩子,彭佳就会在一些日常小事上感受到微妙的不同。她曾经试过表达自己的委屈,对继母说,你太偏心了,只对弟弟好,对我不好。但继母说:不是亲生的,我没办法。

直到今天,彭佳还没有完全消化这句话给她带来的冲击。她又一次没能成为首选。

彭佳和继母之间,关系其实并不差。长大以后,她也能理解,为人继母,也是一种人生课题,谁也很难坚持做到满分。在李爱军离开以后,她曾经对拥有一个完整的家庭有过期待,觉得有些空缺可以靠填补,但后来发现得不到,便告诉自己:不要强求。

因为从小跟着爷爷奶奶长大,彭佳与父亲之间,也有着一道无形的界限,也许亲近,但未必亲密。她亲眼见到过,父亲因为第一次婚姻的失败而陷入长期抑郁,一度靠天天喝中药和吃有糖心的水晶饼来缓解情绪。她也一直记着小时候,父亲经常把她带到操场上,让她自己玩,然后消失很长一段时间,她很害怕,怕自己会被永远抛弃在那里,又一次成为不被选的那个。

在彭佳的生母那边,目前还在世的亲人里,是姥姥、舅舅,还有一个同母异父的弟弟。但生母去世后,围绕着后事操办事宜,即使是至亲之间,也发生了一些不愉快。彭佳夹在两家之间的尴尬身份,让她对长辈的态度无奈且无力,只能和弟弟感慨一下家庭关系的复杂,并在《mama》这部作品里隐晦地表达一下心绪。

熟悉的环境,并不意味着精神的舒适区。所有在世的亲人都在一个城市里,触手可及,并不意味着如鱼得水。而国企稳定的工作,在当地体面的薪水,以及各种隐形福利待遇,都无法缓解一个人无处安放的焦虑。在她所在的环境里,一个人的成功标准或幸福依据,都是用物质条件来衡量的:钱,权力,配偶,子女数量……

从2017年到2019年,接近而立之年的彭佳,却陷入了精神上的低谷,需要不断地做心理咨询,来缓解自己抑郁和失眠的症状。心理咨询费并不便宜,每小时要500元,一周做四次就是2000元。虽然代价昂贵,但这是彭佳唯一能抓住的出口。

她对心理咨询师说:“我的人生底色是灰色的,这是我的真实感受,不是比喻。浮在最上面的是痛苦,拨开痛苦表层之后就是焦虑,在焦虑的下面就是一片灰暗。我待在那个地方,干什么都不会有热情,也没有爱好和价值观相近的人。”

通过做咨询,不停地回答问题,做表格分析,彭佳把自己的人生做了一个彻底的解剖。生母在她成长过程中的缺席造成的影响,在这些分析中一点点地显现出来。这时,距离李爱军的去世已经过去了5年多。

图:孤独图书馆出品的《mama》封面,属于“幻像phantom zine”系列之一。创作这部作品,让彭佳对生母的称呼,从“李爱军”过渡到了“mama”。

这本《mama》摄影作品,源起于2020年。这也是彭佳走出漫长抑郁的一个契机。一张照片,又一张照片,一份日记残页,一件廉价的毛衣,一幅十字绣,一包扔在抽屉里十几年的番茄酱,一张张住院费用单据,她拼贴着李爱军的人生,在玻璃渣里寻找着自己曾经被爱过的证据。

一个在不被选择的阴影下过了20多年的女孩,想知道自己生而为人的价值。

想飞的心,从未停跳

在创作《mama》的过程中,彭佳是瞒着父亲的。作品完成以后,她才拿给父亲看,父亲没有明显的情感波动,只给了句专业评语:“文字还行,图片差点意思。”

彭佳的父亲,在端稳了国企饭碗的同时,从没放弃摄影爱好。他喜欢拍黑白片,把镜头对准各种底层人、边缘人群,为了拍一些题材,他现在还会坐绿皮火车,住最便宜的旅馆,跟着拍摄对象一起吃盒饭。他出过摄影集,还在意大利办过个人摄影展。用彭佳的话说,“如果他不是我爸,我肯定得尊称他一声老师。”

彭佳决定走摄影的道路,也许有过父亲的影响,比如小时候跟着父亲去拍过外景,但实际上并没有父亲的推动或助力。甚至有一段时间,她会痛恨自己在摄影方面的兴趣。她不敢像李爱军一样活,但也从一开始就抗拒成为父亲这样的人。虽然父亲在摄影圈子里被认可,但在小城主流价值观下,一个没有钱,也没有干部头衔的中年男人,很容易被打上失败的标签。

彭佳还是选择了走摄影这条路,在经历过长期的精神内耗之后,她终归需要一个表达自己的载体,而文字和影像,是最容易接触到的,是伸出手就可以拿起来的。

跟彭佳父亲同辈的摄影圈老友里,有人抛弃铁饭碗出来创业,做工作室,风声水起。对方曾经向彭佳父亲发过邀请,让他出来一起干,但彭佳父亲拒绝了——他没有把爱好变成工作,而他的本职工作是企业宣传,既不妨碍他搞创作,还能提供不少到处拍素材的便利。

现在,轮到彭佳做选择题了。只是,她没有办法像父亲一样兼顾工作与热爱。

在她所在的国企,与她工龄相近的同侪里,不少已经升到管理级别,而且完成了买车、买房、成家、立业一条龙操作。但彭佳入职十年,还停留在基层技术员的岗位上。她缺少对工作本身的热情,也没有向上攀爬的动力,更学不会看人眼色巴结领导,连逢年过节送礼这种面子工程都做不来,在饭桌上给领导打圈敬酒时都会有“耻感”。

用彭佳的话说,“我觉得在他们眼中,我就是一个奇葩。”但是,她又补了一句,“但在摄影圈,我属于超级正常的那种人。”

某种意义上,《mama》的问世,给了彭佳一个新的选择机会。她获得了一个更广阔的世界,更多愿意倾听和理解她的人,一群新的朋友,新的圈子,新的可能性。她发现,有那么多人已经不再仅仅把工作视为“饭碗”,他们可以通过做自己感兴趣的事,顺便把钱赚了。

这种她从前不敢想的可能性,已经有人实现了。她已经很难安稳待在原地。

好作品都是一面镜子,照出百样人生

本来,彭佳在创作之初,觉得这只是一部个人化的作品,“我的经历太特殊了”。但是,当作品被印刷、被报道、被展览甚至获奖之后,她发现,这个世上居然有许多人与她深切共鸣。在书展上,她亲眼看到过:一个女孩把她的作品从头到尾翻完,一抬头满脸都是泪;一个满头白发的老太太看完书后特地过来握她的手。

图:在2023平遥摄影大展上,《mama》成为获奖作品

所有对别人故事的阅读,都是一个重新审视自我的体验。

客观地看,通过《mama》,彭佳与去世的李爱军,互相成为了对方生命中最重要的人。

对于被书写者李爱军来说,这是一个普通生命能获得的特殊幸运:她47年的短暂人生,无论美丽、决绝、牺牲,挣扎、贫穷、衰老、病痛,死亡,都有了最好的承载容器,可以让她的生存不会埋没,不会随风而逝。

对于书写者彭佳来说,她一直处在不被选择中、一直在追问的生命意义,通过这部作品得到了部分的答案,这也许能帮助她翻开人生新的一页。

只是,当一个故事进入公共领域,任人评说是一种必然结果。人们也许会把李爱军的人生当做选择失败的样本,总结经验或教训。但是很多人会忽略一点,任何选择都不可能脱离时代背景。比如,放弃国企的工作,确实是李爱军人生下降线的开始。但是,如果她保住了第二次婚姻,或者作为女老板创业成功,或者通过南下广东赶上了时代的风口,那么,“离开体制,勇敢下海”之类的词句,是不是会写进她的“成功经验”?

彭佳现在可以不再被别人的人生所绑缚,不再纠结于被谁放弃。所有的人生都是选择题,被选择的不一定就是正确的,被放弃的也不一定就不值得。现在的她,可以主动去选择一个新目标——在35岁之前,完成与过去的切割,去上学,潜心进修摄影这门学问。同时,她已经开始着手积累新的作品素材。

本文来自微信公众号:BOSS直聘(ID:bosszhipin),作者:恒山搓澡尼,图片:彭佳