每次有人问我在大学里教什么专业,大概率会重复以下对话:

“老年学。”

“老年学是什么专业?研究如何养老吗?”

“算是,又不完全是吧。”

的确,用概括的话语来描述“什么是老年学”不是一件易事。为此,我特意与近期备受欢迎的聊天机器人进行了一次关于“什么是老年学”的对话。在这位现代“智者”看来,“老年学是指研究老年人的生活、身心健康以及老年阶段的社会问题的学科。它关注老年人的身体和心理变化,探讨老年人的社会角色、社会支持和养老服务等问题”。此外,它还提到老年学具有跨学科的特点,涉及心理学、社会学、医学、护理学、教育学等不同学科。

从聊天机器人给出的答案来看,它对老年学的理解比一般人更加全面,但遗憾的是,它仍然只是从个体老化的角度来谈论因衰老而产生的一系列老年人口问题。从个体出发并没有错,因为早期的老年学研究的确主要聚焦于此。然而,随着社会经济的发展,人们发现,除了个体会老化,群体也会老化。伴随老年人口规模不断扩大,占总人口的比例不断提高,当代老年学越来越关注群体老化过程,以及这一过程对经济、政治、文化、社会、生态等方面的挑战,也就是我们常说的人口老龄化问题。

有关个体与群体老化的区别,前者是人道主义问题,关注老年人的各种需求是否得到满足;后者是发展问题,关注人口年龄结构老化对社会可持续发展的影响。二者是紧密关联、相互影响的:一方面,养老、健康等老年人口问题自古有之,但人口老龄化的过程使得这些问题越来越突出;另一方面,当老年人口问题日益凸显,特别是与现有制度不相适应时,又使得人口老龄化问题越来越受到关注。

所以,回到文章开头的那个话题,作为一门关于老年的学科,老年学当然要研究如何养老,但其研究内容绝不仅限于此。综合以上分析,我认为老年学是一门研究个体老化和群体老化现象,以及解决在两种老化过程中出现的各种老龄问题的综合性学科。

“谁来养”“在哪儿养”“怎么养”

联合国将“65岁及以上人口占总人口比例超过7%”作为进入老龄化社会的标准之一。按照这一标准,中国于2000年左右正式迈进老龄化社会的行列,至今已有20余年。而中国的老年学学科是在2003年正式设立的,今年正值20周年。可以说,中国的老年学是伴随着中国老龄社会的发展而壮大的。

20年来,无论是在学术界还是实务界,大家最关注的还是养老问题,而养老最核心的问题无外乎“谁来养”“在哪儿养”“怎么养”。与西方的“接力模式”不同,中国的养老自古以来都以“反哺模式”为主,特别是在以家庭为生产单位的时代,主要就是靠子女在家养老,中国人常说的“养儿防老”就是对这种模式最直接的表达。

然而,伴随着社会经济的快速发展,育儿理念正在发生改变,育儿成本也显著提高,越来越多的家庭选择少生优生,中国家庭的规模逐渐从平均每户五六人缩小到不足3人。加之城镇化和人口迁移流动,使得许多子女和父母跨市、跨省甚至跨国居住,单纯依靠家庭养老面临巨大挑战。在此背景之下,居家养老应运而生。

“家庭养老”和“居家养老”两个概念看似相近,含义却相差甚远。前者主要强调养老的责任主体是家庭,后者则在此基础上纳入了政府、市场和社会等多元主体,希望通过专业的养老服务和养老设施让老人能够在自己熟悉的家庭环境中安享晚年。

例如,在美国,很多老年人都选择在“自然形成退休社区”(Naturally Occurring Retirement Community, NORC)养老。NORC的原意是老年人自然聚集发展而成的老龄人口占比较高的社区,但这些老年人之所以会聚集起来,并非完全出于“自然”,而是因为这些社区往往更加注重联合政府、企业、社会组织、社区和家庭等各种力量,为老年人提供包括生活照料、医疗健康、社交娱乐和公益志愿等在内的多元化、个性化服务。

NORC能够形成的前提是有足够多健康长寿的老人居住在一起,然而大量的实证研究表明,人类正在变得越来越长寿却不健康。老年学有两个非常重要的概念——人口平均预期寿命和健康预期寿命,它们分别反映的是某一时期出生的一代人能够活多久和能够健康地活多久。遗憾的是,尽管在我国这两种预期寿命都在提高,但二者之间的差距却呈现出扩大的趋势。这意味着我们寿命的延长更多是因为医疗技术的发展,使人们带病带残生存的年限得到了延长。

为此,世界卫生组织在2015年的《关于老龄化与健康的全球报告》中,将健康老龄化定义为“发展和维护老年健康生活所需要的内在能力和功能发挥的过程”。与过去相比,这一定义最大的变化在于强调“功能发挥”,即便是内在能力不足的老人,只要通过周围的环境支持能使其按照自身的观念和偏好来生活,仍然算得上健康老龄化。换句话说,就算是一名患有慢性病或者有肢体残障的老年人,在药物、社区支持服务和拐杖、助力车等辅助器具的帮助下,其仍然有能力过自己想过的生活,就可以称得上健康老龄化。

健康老龄化内涵的改变,对传统的医疗卫生服务体系提出了新挑战,如何将“医”和“养”有机结合起来,成为当下养老服务体系和医疗卫生服务体系需要共同探索的重点问题。老龄化先行国家的经验显示,“医养结合”的确有助于老年人更好地实现健康老龄化。

例如,在新建养老机构时,统筹考虑老年病综合医院、护理员、康复疗养机构的配套问题;又如,推动养老机构和医院的业务互嵌,在养老机构中设置医务室,或者在医院中增设养老护理床位;再如,我国正在大力试点的家庭病床、长期护理制度等,旨在通过基层医疗卫生机构和专业护理机构提供医疗和护理服务,为部分身体虚弱、长期卧床或行动不便的老年人居家养老创造可能性。

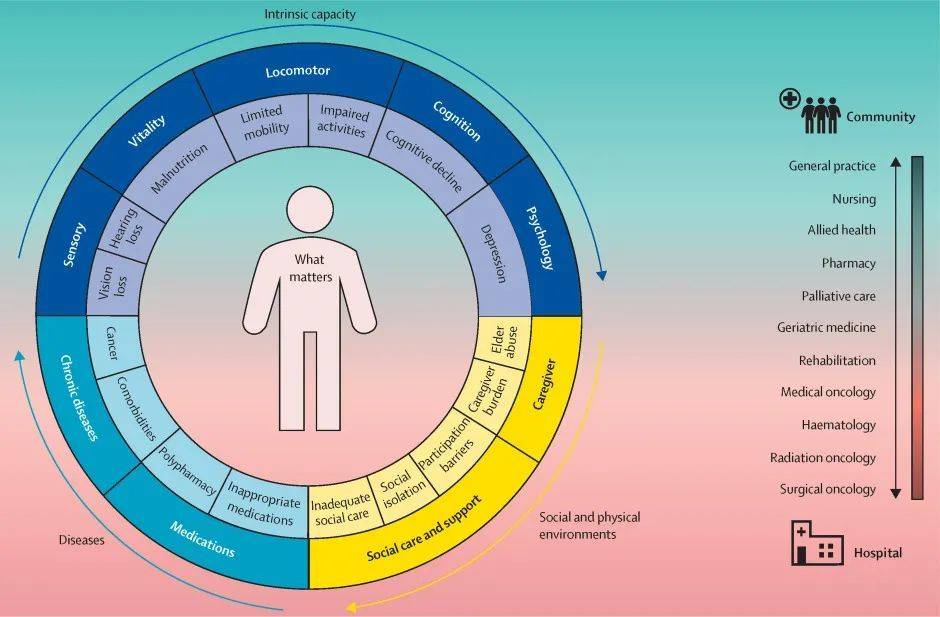

尤其是在社区层面,综合性的养老和照护体系能够让老年人更长时间在自己熟悉的环境中生活。例如,世界卫生组织提出的老年人整合照护(Integrated Care for Older People,ICOP)、美国建立的持续照料退休社区(Continuing Care Retirement Community,CCRC)等养老模式,其核心都是通过整合生活照料、健康预防、医疗护理等服务,使无论是处于完全自理、半失能还是完全失能情况下的老年人,都能在家里或者社区中养老。

老年癌症患者整合照护(Integrated Care for Older People)示意图,图片来自《柳叶刀:健康长寿》Integrated care for older people with cancer: a primary care focus

随着信息技术的发展,智慧养老作为对传统养老模式的优化与延伸,正在逐渐兴起并完善。“智慧养老”这一概念从“智能居家养老”转变而来,最初由英国生命信托基金会提出,又被称为“全智能化老年系统”(Intelligent Older System),是指利用现代科学技术(如互联网、社交网、物联网、移动计算等),围绕老人的生活起居、安全保障、医疗卫生、保健康复\娱乐休闲、学习分享等各方面,为其提供生活服务与管理支持,对涉老信息进行自动检测甚至主动处置,实现技术与老年人的友好、自主式、个性化智能交互。[1]

目前,智慧养老分为智慧居家养老、智慧社区养老和智慧机构养老三种模式。智慧居家养老模式以老年人的日常照料、精神文化生活、健康照护为主要服务内容,是对传统家庭照顾养老模式的创新性发展。家庭成员能够通过链接智能设备与信息平台实时观察老年人的情况,依靠虚拟平台购买养老服务,促进养老服务高效化和个性化发展。

在智慧社区养老模式中,社区养老服务中心与智慧化信息管理平台紧密联系,共同提供“线上+线下”的养老服务,整合更多社会资源,为老年群体提供综合性服务,注重增强老年同辈群体之间的认同感,营造社区互助文化。智慧机构养老模式则以养老院、老年公寓、老年护理院等为载体,践行“医养结合”理念,借助机构互联机制为老年人提供连续的高质量服务,有利于养老服务机构从管理上节省人力和时间成本。

如何度过生命中的第二个“10万小时”

上文提到的几种养老模式,主要解决的是内在能力不足的老年人如何养老的问题。实际上,在生活自理能力开始受损之前,大部分老年人更多时候是完全能够自理的。日本的一项研究显示,按照每天工作8小时计算,从20岁参加工作到65岁退休,每个人的劳动时间累积约10万小时,而退休之后每天在社区活动的时间累积起来差不多也有10万小时。如何更有意义、更有趣地度过生命中的第二个“10万小时”,正是老年社会参与领域研究的重点。

传统的老年观对老年人的理解较为消极,认为大部分老年人呈现的是依赖、孤独和痴呆的形象,参与社会的方式都是简单、被动的,且社会参与程度不断降低。这些片面的理解否认了老年人的主动性和创造性,但不同程度地存在于很多社会参与领域中。

例如,“老年人被大学录取”会成为新闻,“退休后重返职场”会被认为是抢年轻人饭碗,“老年志愿服务”会被理解为“为老服务”,而非“老年志愿者提供的服务”。这些现象反映的一个共同社会认知就是:老年人被社会养着就可以了,不需要也不应该继续参与社会活动。

根据世界卫生组织提出的积极老龄化框架,“参与、健康、保障”共同构成了积极老龄化理论的三大支柱,旨在使老年人通过不断参与社会、经济、政治等活动,实现自身价值,提高生活质量。大量老年学的实证研究也表明,不同形式的社会参与对老年人的健康和生活质量都能产生积极作用。[2]

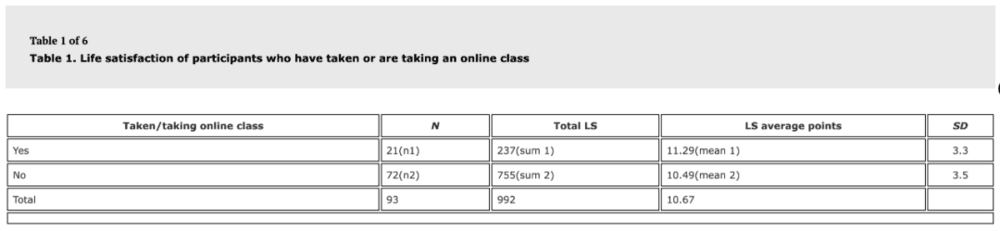

例如,参加志愿活动的老年人的生活满意度明显高于未参加志愿活动的老年人,适当参与志愿活动和有偿工作对老年人的健康具有一定的保护作用。[3]参与老年教育、休闲娱乐活动不仅有助于改善老年人的身心健康和提高其生活满意度,[4-5]还有助于改变老年人对衰老的消极看法。

老年人在线教育与生活满意度的关系(Online Education of Older Adults and its Relation to Life Satisfaction),数据来自《教育老年学》(Educational Gerontology),Online Education of Older Adults and its Relation to Life Satisfaction

但值得注意的是,时间是老年人参与社会活动的重要资源。老年人的社会参与现状其实是在多项活动之间博弈后呈现的结果,不同社会参与活动之间可能存在相互牵制,这对于理解老年人某一类型活动的参与现状及其发展策略的制定非常重要。

照料孙子女是一种具有浓厚中国文化特色的社会参与方式。[6]特别是在双职工家庭,老年人为了减轻子女的照顾负担,让其可以安心工作,往往会自觉承担起照顾孙子女的责任。因此,对于有能力照顾孙子女的老年人而言,隔代照料的排序往往先于其他类型社会参与活动。

然而,隔代照料不仅是一项需要长期付出时间的劳动,对体力、精力和感情的消耗也很大。尽管老年人照顾孙子女有助于提高其自身的幸福感和生活满意度,但过度的照料任务则可能给老年照顾者的身体、社交、情感、发展和时间带来负担。因此,我们在鼓励老年人进行社会参与的同时,必须明确社会参与是老年人的一项权利而非义务,他们应该拥有自主选择的权利,而不应让任何一种社会参与成为束缚老年人的枷锁。

随着信息时代的到来,社会参与的场所也从线下扩展至线上虚拟空间。目前,有关互联网对人们社会参与的影响,学界存在两种理论取向:一种是取代论,认为互联网的使用占用了个体面对面交流的机会,且由于网络交流缺少非语言特征,降低了个体社会交往的质量,削弱了人们的社会参与;另一种是扩大论,认为互联网作为一种社会媒介,不但增加了人们的社交途径,而且能克服因时间、空间导致的社交障碍,扩大信息来源渠道,促进人们的社会参与。

无论互联网对老年人社会参与的影响是正面的还是负面的,信息时代的潮流已经不可阻挡,老年人要想不被时代抛弃,更好地参与社会,加强数字技术的学习、使用刻不容缓。由于老年人在受教育程度、收入水平、个人认知及能力等方面存在显著的个体差异,一部分老年人在数字信息的接触、使用和数字素养等方面存在严重不足,使得老年群体在数字技能习得条件、能力水平等方面的个体差异不断扩大。同时,数字信息技术使用的起点差距、技能差距、知识差距等多方面的代际不平等也容易造成所谓的“数字鸿沟”,加剧了老年人融入数字社会的困境。

因此,营造“终身学习”的社会环境,进行“科学技术扫盲”,推动智能设备适老化改造,同时保留一部分传统的服务方式,将有助于为老年人创造一个更加包容的数字化社会。

老年学的未来

在中国传统文化中,“老”代表着经验和权威。因此,尊老敬老渗透在社会生活的方方面面,老年人的价值主要体现为伦理价值。然而,生产方式的转变对这种尊老文化造成了前所未有的冲击,更加强调以个体为中心的青年本位文化逐渐盛行开来,族规家法的影响日益衰弱,导致老年人的价值不断贬值,老年文化逐步衰落。

当前,人口结构的转变正在对以青年人为中心的文化提出挑战。未来,人口数量上的绝对优势将帮助老年人重拾话语权,老年文化将重新成为社会主流文化。然而,重建并不等于一成不变,新的老年文化要适应社会的发展变化,甚至推动社会创新,就需要在伦理价值以外,赋予老年人更多的社会价值、经济价值和政治价值。要实现这一转变,则需要包含老年人在内的所有年龄段群体建立起更加积极的老龄观。

有学者已经开始对老年年龄的起点提出疑问,认为我国已具备提高老年年龄起点的条件。国外有学者甚至提出,以平均预期寿命倒推15年作为新的老年年龄起点,这意味着未来老年年龄起点可能是动态变化的。

例如,根据预测,2100年我国的平均预期寿命为90岁左右,按照15年倒推得到的老年年龄起点将从现在的60岁提高到75岁。若以这两种年龄起点分别计算老年抚养比,将相差30个百分点。也就是说,每100个劳动者要抚养的老年人数量将减少30人,这将大大减轻社会保障支出、医疗养老服务供给的压力,对应对人口老龄化问题起到立竿见影的效果。

但正如前文所述,老年人口问题和人口老龄化问题既相互影响,又各具特点,而老年人口问题最大的特点就在于不存在“有无之别”,因为只要有老年人,就会有老年人口问题。因此,如果提高老年年龄起点,虽然名义上老年人口的数量和比例减少了,但那些被数字掩盖的老年人不会消失,需要解决的老年人口问题也不会消失。

到21世纪中叶以前,老年群体规模将持续不断扩大,老龄社会将成为一种新常态,老年人对长期照护、空间和建筑适老化、文化艺术、财产保值增值、产品消费、权益维护等方面的需求也将快速增加。要满足这些多样化的需求,需要老年学与医学、护理、建筑、设计、艺术、金融、经济、法律等诸多专业进一步交叉融合。因此,构建以老年学为基础,以多种学科为延伸的老年学交叉学科体系是未来中国老年学发展的必然趋势。

过去20年,中国老年学主要通过学习、借鉴西方老年学的理论成果,来解决中国的老年问题。伴随着中国式现代化的加速推进,未来我们将面对一个快速老化的老龄社会,一个老年人口规模巨大的老龄社会,这在全世界都将是独一无二的。如何营造与之相适应的经济社会环境,如何平衡好满足老年需求和解决老龄问题的关系,如何解决农村养老资源不足等深层次问题,这一系列重大课题并没有现成的国际经验可借鉴。这既是中国老年学面临的巨大挑战,也是中国老年学的独特之处。

参考文献

[1] 左美云. 智慧养老的含义与模式[J]. 中国社会工作, 2018(32): 26-27.

[2] CHEN Y C, PUTNAM M, LEE Y S, et al. Activity Patterns and HealthOutcomes in Later Life: The Role of Nature of Engagement[J]. The Gerontologist, 2019, 59: 698-708.

[3] HAO Y. Productive Activities and Psychological Well-Being Among Older Adults[J]. The Journal of Gerontology Series B: Psychological Science andSocial Science, 2008, 2: S64-72.

[4] DORIN M. Online Education of Older Adults and its Relation to Life Satisfaction[J]. Educational Gerontology, 2007, 2: 127-143.

[5] JINMOO H, ROBERT A S, JUNHYOUNG K, INHEOK L. Serious Leisure, LifeSatisfaction, and Health of Older Adults[J]. Leisure Sciences, 2013, 1: 16-32.

[6] 宋靓珺, 杨玲, 彭希哲. 中国老年人隔代照料与健康后果的实证研究及政策思考[J]. 人口学刊, 2020, 42: 55-69.

本文来自微信公众号:信睿周报 (ID:TheThinker_CITIC),作者:谢立黎(中国人民大学老年学研究所)