韩国“幽灵婴儿”事件震惊世界。“幽灵婴儿”,是指有医院出生记录,但没有进行户籍登记的婴儿。七月下旬,韩国官方公布的数据,显示2015年至2022年期间出生的2123名“幽灵婴儿”中,已确认有249人死亡,占比达到11.7%。有研究表明,杀死婴儿的母亲群体中,未婚年轻妈妈占多数,经济困窘是杀死孩子的主要原因。

除了道义上的谴责,目前已有的新闻报道中,也有试图走进那些母亲的内心,剖析她们是如何一步步,走到要扼杀自己骨肉的绝望境地。理想国纪实系列中的《育儿放弃:被困住的母亲与被忽视的女儿》,记录了发生在邻国日本的女童忽视案。

一对年轻的夫妇,因为养育过失,将三岁的女儿饿死在家中。通过深入调查走访,她认为,没有“恶母”,只有孤立无援、陷入绝望的母亲。女童之死绝非个案,而是折射出东亚社会女性生育困境。

这篇文章选取了书中记录的几个关键线索,读者们可以通过这些线索,来看看被议论、被谴责、被定罪的母亲,究竟遭遇了什么。

下文摘编自《育儿放弃》。

三岁女童饿死家中

一名年仅三岁的女孩被父母放进纸箱中将近二十天,其间几乎没有任何进食,最终死去,小小的遗体如同木乃伊一般。涉案人是一对染着黄色头发的二十一岁的年轻夫妻,他们十几岁就已为人父母。

女孩名叫村田真奈,二〇〇〇年十二月十日,在爱知县武丰町大型钢铁制造公司K制铁的员工宿舍E栋四层尽头的房间中身亡。据说案发时屋内凌乱不堪,水池里堆满了脏污的碗盘、平底锅,空气中飘荡着剩饭的馊味。房间北边有一个三叠大的房间,里面被家具塞得满满当当,所剩无几的空间里放着一只柑橘盒子大小、去掉盒底的纸箱,真奈弯着双腿,被困在纸箱中。箱子底部铺着毛巾被,箱盖上摞着用过的旧纸箱。

真奈死亡时身高八十九厘米,勉强够得上三岁女童的平均值,但体重只有五公斤,不到标准中间值——十三点六公斤的四成。她的纸尿裤上兜满了屎尿,腰部到大腿粘有粪便,散发着恶臭。

皮下脂肪的流失使她的皮肤像老人一样干巴巴的,漆黑的头发披散在大得不成比例的脑袋上,脸颊深陷。由于眼睛周围的脂肪完全消失,她的眼睛无法闭上,白眼球因干燥变为黑褐色。股关节和膝关节都弯成直角并呈僵直状态,说明她死前已有两三个星期没有活动了。

解剖发现,真奈的胃里只有二十毫升内容物,即大约一大汤匙分量的棕褐色黏液,没有固体物质。肠管没有脂肪,小肠里空空如也,大肠里只留有兔子的粪蛋大小的粪便。在法庭上,检方和辩护方对这一小球粪便的成分看法不同——究竟是脱落的肠黏膜,还是母亲雅美喂给她的一丁点儿食物?对此双方各执己见。

一般来说,人体无法从外部摄取营养时,会分解存储在肝脏中的糖原。糖原储量不足的话则会消耗人体脂肪,如果脂肪也不够用,便将体内的蛋白质转化为能量。当内脏的蛋白质也被分解,陷入功能失常的状态,人就会被饿死。更多人会在这之前死于心脏衰竭引起的衰弱或感染。解剖结果说明,真奈为了活下去,已耗尽了自己身体的全部能量。

缺爱的父母,发育迟缓的孩子

生真奈时,雅美只有十八岁,智则还在上高中。真奈刚出生的时候,这对年轻的父母都很欣喜,也很疼爱这个孩子。事发之后的法庭上,被问到至今为止的人生中最高兴的是哪一刻时,智则的回答是“真奈出生的时候”。

但是年轻的两人,显然还没有做好为人父母的准备,缺乏抚养孩子的知识和方法。更重要的是,两个人的原生家庭都很有问题,可以说,两位都是在缺乏关爱、被忽视的境况之下长大的。

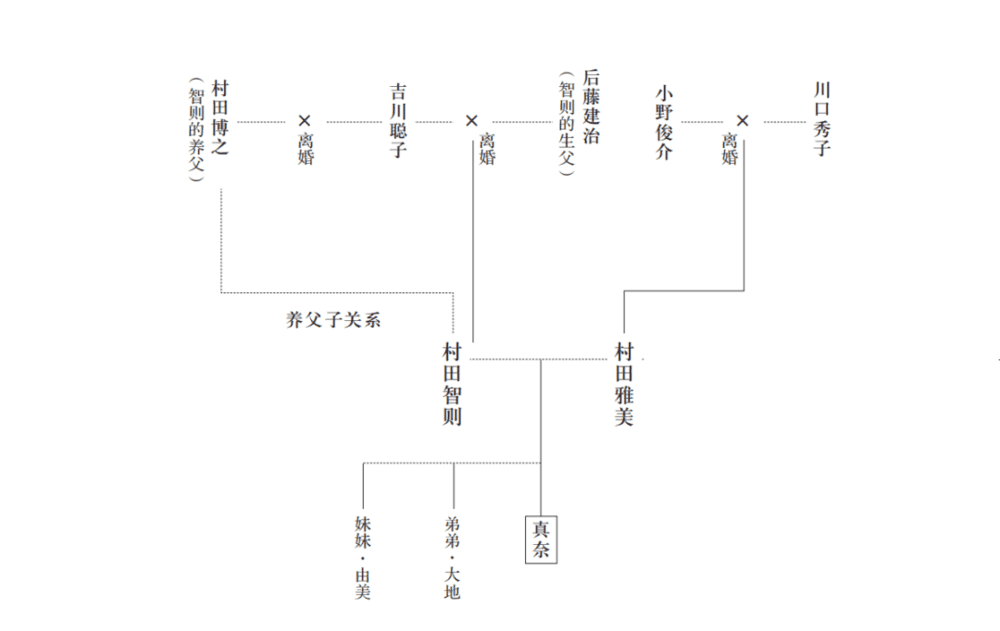

书中附的人物关系图

雅美的父母早已离婚。生父沉迷赌博,挥霍无度,母亲只能贷款度日,一家人时常只能吃酱油拌饭。实在没东西吃,几个孩子就只能用睡觉来抵抗饥饿。离婚后,雅美和父亲一起过。父亲很少照顾雅美,长期的忽视让雅美形成了胆怯、阴沉的性格,当她在学校受到欺凌时,也没有想到和家里人沟通、求援。

智则也来自离异家庭,父母也在他保育园时期就离婚了,小学二年级时,母亲带着他二婚。智则幼年时,母亲经常打骂他,来发泄生活中的愤懑。母亲很少关心智则的内心。与雅美一样,遇到霸凌时,智则也不懂得向母亲或是老师求助,而是选择玩游戏等方式来逃避,等待风波平息。

两个人各自的家庭烙印,也印刻在了他们新组建的家庭和对待孩子真奈的方式之中。智则初入职场,工作、家庭很难兼顾。在他为工作焦头烂额的时候,真奈进入对周遭事物表现出兴趣的阶段,经常伸手去抓东西。一次,她抓智则的打火机时,智则在她的脑袋上打了一巴掌。这是智则消极对待真奈的开始,意味着他无法接纳婴儿正常健康的成长发育过程。

没过多久,每当真奈捣乱,智则都会训斥她,如果挨了训还不听话,就打她。如果打也不管用,就不再理她。最后,智则渐渐不和孩子交流了。真奈也不再对他笑,她的笑容越来越少了。幼年时习惯被父母严厉对待的人,就算想疼孩子,也会因嫉妒心作祟,不允许自己对孩子太好。智则也许存在这种心态。

智则刚开始对真奈动手时,雅美会呵斥他,但渐渐地,雅美什么也不说了。她没办法再和智则商量有关真奈的事了。雅美说,只要智则在六叠大的房间玩起电视游戏,真奈捣乱的时候就不会挨打。于是,她便带着真奈睡在三叠大的房间。

有了第二个儿子大地之后,真奈很容不下这个弟弟,总是捣乱。她会去打睡觉中的弟弟,要把手指捅到弟弟眼睛里去,还往婴儿车里扔东西。之前她都是独立吃饭的,现在却要让人喂。她还故意破坏屋里的东西,把屋子弄得乱七八糟。

雅美也对她失去了耐心,她打了真奈,对她不闻不问,不再带她出门,给她换纸尿裤的次数也少了。吃饭时,只要真奈一磨蹭,雅美就怒斥她: “赶紧吃饭!”

之后雅美的购物欲望失去控制,越来越多的债务让家里的情况变得愈加糟糕。真奈大部分时间都独自呆在三叠半房间里,因为疏于照料而越来越瘦。真奈整个人仿佛都变了样子,这让雅美十分恐惧。给真奈换纸尿裤时也不敢碰她。那时真奈身上肯定散发着屎尿的臭味,但雅美和智则都没有察觉。

智则作证时说,自己曾经有过希望真奈不存在的想法,在“真奈动不动就哭,让我生气”的时候。但他说,自己并不是时时刻刻都希望真奈不存在。

雅美难道没想过要带真奈去医院,或者和每天发好几条消息的母亲秀子商量一下吗?在看守所时,雅美在本子上这样写道:

若要问我为什么没带真奈去医院,我只能说,那时候根本没想到这些。若要问我为什么没有和妈妈或其他人商量,我想,主要还是害怕得说不出口。

智则永远在玩游戏,雅美觉得和他商量也没用。她已经产生了怎样都无所谓的想法,丧失了活下去的欲望。

事态即将变得不可收拾,但两人都没有危机意识。辩护团形容夫妻俩的状态为:停止思考。

身为母亲的耻感

在带一岁半的真奈体检时,雅美体会到了作为母亲的耻感。

保健中心的记录显示,真奈的发育情况整体迟缓。身高七十七点六厘米,体重九点零八公斤,体形偏瘦小,总体来说属于正常范围。但腿脚发虚,走不了路。保健师和她说话也不回答,一声不吭。精神面貌不错,笑嘻嘻的,但有时会不受外界影响,兀自发笑。保健中心认为有必要持续观察。

雅美清楚地意识到了真奈发育迟缓的情况。来体检的孩子们个个蹦蹦跳跳,已经开始牙牙学语,而她根本无法想象真奈能做到这些。

保健师问:“孩子能自如地上楼梯吗?饿了会跟妈妈说吗?”雅美恍然大悟:发育正常的孩子,已经可以做到这些了吗?真奈总是哭,能做的事都不主动去做。雅美感到气愤而羞愧。保健师觉得自己无法和雅美好好地谈下去。雅美心里受到了很大打击,涌起不安的情绪,却面无表情,显得很冷淡。雅美习惯了不显露自己的情绪,特别是内心的负面情绪。

真奈在走路测试中没有走的意愿,智则对此也很气愤,他觉得真奈让他在体检的人面前丢了脸。真奈在家里是会走的——虽然走得跌跌撞撞。他认为真奈体检时拒绝走路,是在向雅美撒娇,感到无法原谅。回家后,他也对雅美说过:“真让人难为情啊。”

智则在证词中提到,自己不曾担心真奈的未来,也没想过找人聊聊关于真奈发育迟缓的事。他对真奈愈发漠不关心。育儿是妻子的任务。他虽然想品尝和孩子相处的快乐,但认为麻烦事只要交给雅美处理就好。

体检过程中,保健中心的人邀请雅美带孩子去儿童馆的娱乐教室玩,雅美没有带真奈去。娱乐教室是武丰町为父母提供育儿支持的一环,召集同年龄段有发育迟缓倾向的孩子, 通过娱乐活动促进他们的成长。雅美不去的最大原因是她意识到了真奈和其他孩子之间的差距。她本人也不擅交际,害怕和陌生人相处。

对智则和雅美来说,真奈一岁半时的体检并没有起到确认孩子的健康成长、接受必要帮助的作用。反而让他们强烈地感受到自己作为父母,在保健中心备受抨击。

三代女性创伤的代际传递

回避问题、隐藏情绪,是原生家庭带给雅美的烙印。

与雅美年纪轻轻就生下孩子一样,雅美的母亲秀子19岁就生下了长子。秀子和老公俊介,是在俊介的上司和上司妻子的介绍下相识。生下长子后,上司妻子还多次以她不懂带孩子为由,强行干预秀子的生活。

秀子的母亲也很强势,像雅美的婆婆聪子一样,不询问秀子就带外孙回自己家。秀子讨厌的继父对孩子更是溺爱。渐渐地,秀子对继父的抗拒,演变成了对长子的抗拒。

秀子诉说的育儿心理,和真奈被聪子带走后雅美的痛苦很相似。真奈从聪子家回到雅美身边后,雅美觉得她身上带着聪子的味道,会用力搓洗她的身体。秀子说,她很理解雅美的心情。

秀子因为无法忍受和嗜赌的俊介生活在一起,离家出走了。从九州回来后,秀子变得敢于说出自己的见解或情绪了。但继父认为这是顶嘴,便殴打秀子,打掉了她的牙齿。到了这个时候,秀子终于对母亲说出婚前继父曾对她进行性骚扰的事实。母亲得知此事没说什么,而是拜托熟人走关系,让秀子一家重新住进了员工宿舍。在员工宿舍的生活在雅美九岁时也以失败告终,秀子扔下四个孩子,再次离家出走。

秀子离开之后,雅美便代替母亲接送两个小弟弟上保育园。这或许正是秀子期待已久的转变。从此以后,秀子不时和雅美联系,问她家里的状况。和一贯在家中闭门不出的哥哥相比,雅美更为可靠。秀子瞒着俊介和雅美见面,还给她买过衣服。秀子说,雅美穿着之前没穿过的衣服,父亲俊介好像也没发现。

秀子说自己那时不知道家里的电和燃气都会停掉,孩子们在黑暗中吃着仅有的米饭。直到雅美结婚后,她才第一次听说了这些。她说,真正艰难的时候,雅美是什么都不说的。母亲模模糊糊地感受到孩子们过得并不好,但只要他们还能应付,便故意不问,不去深究。这似乎就是秀子和孩子们维系母子关系的方式。雅美模模糊糊地知道真奈正一天天地衰弱,却对此视而不见。母女俩的做法有很多相似之处。

雅美也不会向母亲倾诉自己的痛苦。孩提时代,最令她痛苦的经历之一就是遭遇欺凌,她却告诉母亲那是发生在其他孩子身上的事。母亲回答:“既然这样,雅美就去和那个孩子交朋友吧。”雅美逐渐明白,无论自己遭遇多危险的事,父亲和母亲都是靠不住的。

秀子也对我说:“雅美发生的事如果发生在我或我母亲身上,我都不觉得奇怪。”

那么,悲剧为何没有发生在秀子或雅美身上,而是选择了真奈呢?重新审视这三代人的生活,我发现随着年代的推进,援助新家庭的力量正在逐渐衰弱。秀子的母亲在父母的帮助下,在自家园子里建了房子和两个孩子一起生活。秀子因家庭开销借的欠款由继父和母亲一家接手,代为偿还。但雅美的欠款却没人替她还。家庭成员之间相互帮助的力量渐渐衰弱,弱者仿佛被剥光了身子,暴露于社会之中。

隐身的父亲与犯罪心理师的鉴定

因为购物依赖症,雅美的经济压力越来越大。十一月上旬,名古屋地方法院半田支部联系雅美,催促她向信用公司支付欠款。雅美害怕地找智则商量,智则却对她说:“我不管。两边留的都是你的名字,你去就好了。”夫妻之间爆发了激烈的争吵。

雅美向智则发难,说他经常和前辈喝酒、钓鱼,自己却总要在家,这样不公平。长期以来积攒的对智则的怒火熊熊燃烧。智则举出雅美买车和买喜欢的东西等例子,予以反驳。两人争执不下,雅美带着大地回了父亲俊介家。第二天早上,智则又把她接回了家。

在审判中,智则说自己那时不理解雅美有多么绝望,也没问过雅美负债的具体数额。就连雅美自己也不知道到底欠了多少债。直到被捕后,两人在看守所里给对方写信,智则才了解到雅美负债的具体情况。

犯罪心理鉴定师加藤认为,这次争吵是雅美精神层面的拐点。雅美此前拒绝正视的现实,以负债的形式横在她面前。在这无可逃脱的现实面前,她终于一再地意识到,智则对自己没有爱了。

在辩护方的要求下,两人接受了加藤幸雄的犯罪心理鉴定。加藤于六月出庭作证,对两人的性格给出描述。

加藤对智则的性格特征描述是:年幼时在基本层面缺乏被母亲接纳的体验,后来又承受了欺凌等心理负担,“未能完成恰当的社会性成长”。不擅长和母亲相处,遇到自己难以接受的事情时,下意识地选择逃避、回避。

对于雅美,从她的成长经历剖析,加藤认为她的内心汹涌着诸多情绪:“自身无法消解、厌恶至极的痛苦,受害者心态,缺乏自信,有强烈的不安”。这些情绪缠绕在她心中,她又容易过度适应环境,努力的程度往往超越自身所能承受的极限。内心的矛盾和纠结不清、无法言说的情感在她心中逐渐膨胀。

雅美本就有这样的性格特征,还和婆婆聪子不睦,无法正确地接受婆婆希望她对真奈做些什么的信号。

加藤推论,雅美一定承受着巨大的不安和焦躁——“我都这样努力了,孩子为 什么不愿和我亲近呢?”从而分析得出,雅美一方面知道自己必须照顾真奈,一方面又不想照顾她。这两种相互矛盾的情感在她心中对抗,导致她难以转圜。

在分析两人性格特征的基础上,加藤表示,如果援助手段得当,情况或许不会变得如此糟糕。

七月一日,梅雨季的暑热尚未消散,两人接受了最后的质询。

先是智则站上证人台,主任律师石塚要求他陈述对审判的感受,他回答:“真奈死了,这虽然不是一件好事,但对今后来说, 我想是一次很好的学习,是一次很好的经历。”

作为令年幼的女儿惨死的父亲,智则的回答听进在场人的耳朵里,简直是麻木不仁。只不过在我看来,一向在回答问题时笨拙而含糊的智则,恐怕已经尽了最大努力去表达自己的感受了。

听了智则的话,律师追问:“具体是指什么呢?”

智则:“我了解了妻子的感受,也对自己多了一些了解。”

律师:“在哪些方面呢?”

智则:“我了解了案发时妻子有多么无助,也知道了自己那些漫不经心的话给她带来了多少伤害。”

律师:“雅美当时希望得到你的帮助,这是你通过审判才了解到的是吗?”

智则:“是的。”

本文来自微信公众号:理想国imaginist (ID:lixiangguo2013),作者:杉山春