氦核(α粒子)是物理学家最熟悉的核子之一,最初物理学家就是通过α粒子散射实验证明了原子核的存在。不过我们至今对其仍未完全理解,在近期的一项电子与氦核的散射实验中,研究者发现氦核第一激发态的电形状因子与理论预测有很大差异。

近日,科学家们在美因茨微束加速器(MAMI)上通过电子与氦核的非弹性散射,测量了氦核从基态到第一激发态的单极跃迁形状因子。然而,当科学家们试图用核物理领域极其成功的手征有效理论描述这个看似简单的实验测量时,却出现了很大偏差。为什么会出现这样的问题,是理论错误,还是实验误差所致?

共振态:原子核的激发态

原子核内有质子和中子两类核子,核子间存在强相互作用。与电子能级类似,原子核也具有不同的能级,通过吸收或放出一定的能量(以光子或其他粒子的形式),原子核不同能级间可以实现跃迁。其中一种跃迁方式是单极跃迁,指原子核的量子数不变,但电荷分布发生变化的跃迁。

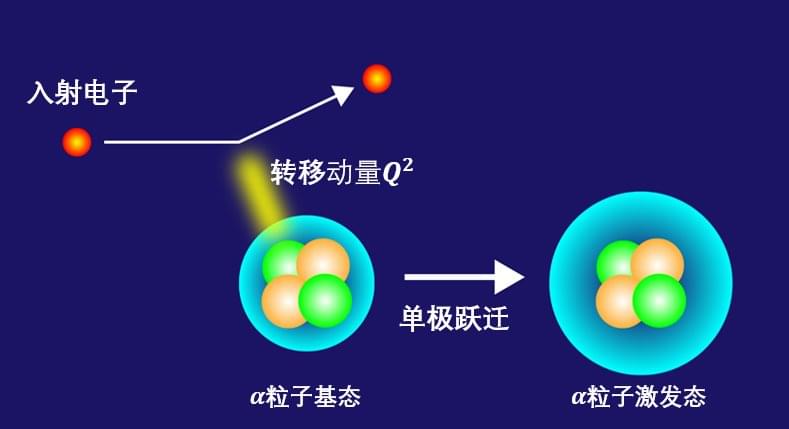

氦核,又称作α粒子,由两个质子和两个中子组成,是被最广泛研究的原子核之一。如图1所示,在MAMI上运行的电子与氦核对撞的非弹性散射过程中,氦核从基态单极跃迁到与之相差20.2 MeV的激发态(O2+态),该能量略高于α粒子分裂成一个质子和一个氢-3核的分裂阈值(19.8 MeV)。直观地看,这种超出分裂阈值却仍存在的激发态有些奇怪,但在核物理领域中很常见——通常被称为共振态。

图1:电子-氦核非弹性散射实验示意图。氦核由基态(O1+态)单极跃迁到激发态(O2+态)。

图1:电子-氦核非弹性散射实验示意图。氦核由基态(O1+态)单极跃迁到激发态(O2+态)。

研究这一类单极跃迁产生的共振态对理解原子核具有非凡的意义。一方面我们能否在理论上解释这样的氦核激发态:它是四核子系统的集体激发态?还是由质子和氢-3核组成的类分子态?目前仍未可知。同时,对共振态的测量本身可以作为探究原子核的“放大镜”,检测一些理论上看似“微弱”的相互作用(微扰论中的高阶项)是否真的可以忽略。另一方面,通过测量单极跃迁产生的激发态,还可以提取出核物理状态方程中一个重要参数——不可压缩模量(the incompressibility,即核物质在密度变化下的刚性),这有助于科学家们更好地探究诸如中子星合并等新奇现象。

描述核力的有效理论

核子间的相互作用由强相互作用主导,原则上可由量子色动力学(QCD)来描述。然而,在核子结合能量所处的低能标下(约几十个MeV),QCD是非微扰的,难以用来解释核现象。如何将QCD理论应用到原子核系统呢?

手征有效场论(χEFT)概念的引入是低能核物理领域的一个重大突破。温伯格(S. Weinberg)于1990年首次发展了χEFT的理论框架。在低能情况,夸克被禁闭在核子里,系统的有效自由度只有介子和强子,介子传递核子间的相互作用。基于此,可以构建有效的哈密顿量和相互作用势。当前,χEFT已经成功且广泛地应用于各种核系统,包括两核(NN),三核(3N)甚至更多核子情况。

电形状因子

在χEFT框架下,拥有四个核子的氦核的基态能量可以被十分精确地计算。但是基态能量对核子相互作用的细节不太敏感。若要对理论构建的核子哈密顿量进行更严格的检验,一种方法是查看能否由χEFT准确预测电形状因子(Q²)。

直观地理解,电形状因子是一个描述带电系统在动量空间的电荷分布的物理量(类似地,也有磁形状因子)。它与对撞的散射振幅有关,依赖于散射过程中的四动量转移平方Q²。Q²的大小决定了探测的空间分辨率。Q²越大,空间分辨率越高,但同时,散射截面越小,因此实验难度越大。

对于“简单”的电荷体系,可以将电荷做多极矩展开,用单极分布、偶极分布等来描述。例如对于一个均匀带电的球来说,它只有单极分布,电形状因子是一个常数。

回到核物理情况,当Q²较小时,χEFT可以相当好地描述氦核和其他轻核的(Q²)。

新实验给出更高精度

从20世纪70年代开始,物理学家们在电子-氦核散射实验中测量了Q²在0.2到3.8fm-2范围内的形状因子的大小。由于当时理论上的计算仅限于束缚态,因此无法很好地计算形状因子。在2013年左右,理论上终于发展出可以包含连续谱效应的技术,结果发现基于χEFT和唯象学模型的计算与实验数据具有很大的差异。不过由于早期的实验数据精确度较低,误差棒很大,人们并不能对此下一个很强的结论。

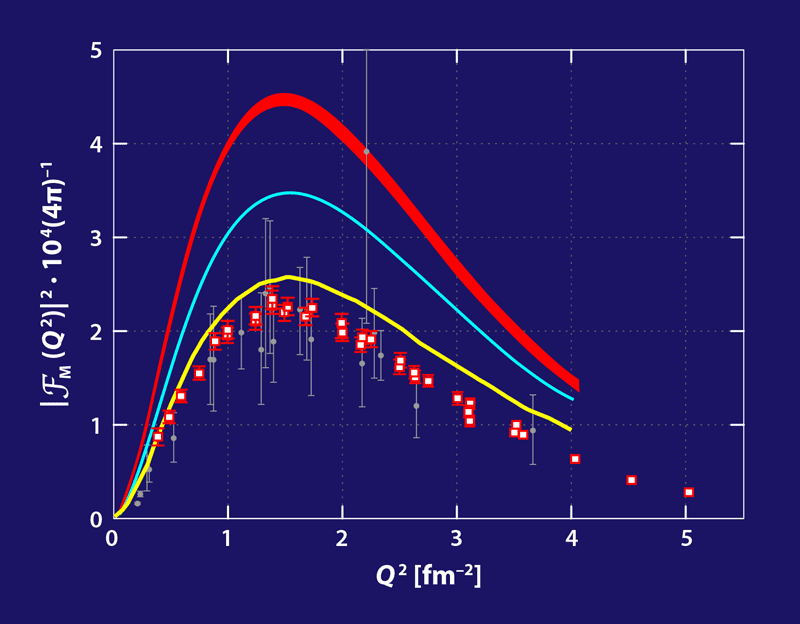

图2:单极跃迁形状因子对于氦核的第一激发态的电荷分布具有敏感性。在MAMI上的电子散射实验测量了形状因子的绝对值的平方 。红色数据点是新的实验测量结果,灰色圆点代表先前的数据,红色线条代表χEFT的结果,蓝色和黄色线条代表现象学模型的结果。

现在,在MAMI上,科学家们使用加速的电子束照射处于铝制反应室中的氦气靶,对更大Q²范围内(上限扩至5fm-2)的单极跃迁形状因子进行了测量。降低误差的关键在于研究者们对电子在铝制的反应室壁上散射引起的背景贡献进行了仔细处理。为了扣除这种背景,他们在反应室内将氦气密度降到极低并进行了单独测量。这种处理大大降低了误差。

如图2所示,新的高精度形状因子数据与先前的实验数据基本保持一致,而目前低能核物理理论的预测(以χEFT为代表)尽管在趋势上与实验数据相似,却不能定量地解释实验数据。特别是由χEFT计算得到的结果几乎比实验数据高出一倍。

鉴于目前实验上能够十分出色地控制实验测量的误差,理论计算与实验数据的不一致性暗示着在描述核激发态时,某些看似微弱的核子相互作用贡献可能在单极跃迁过程中得到了放大;或者,对χEFT来说,尽管目前已经发展到NNNLO,若要解释α粒子的第一激发态,可能需要计入更高阶微扰展开的贡献;另一方面,形状因子对核力细节的敏感性也许与O2+态激发能量(20.2 MeV)和氦核的两体分裂阈值(19.8 MeV)接近相关。

不管是哪一个原因,都十分有趣,也鼓舞着大家再进一步研究。

参考资料:

[1] S. Bacca et al., “Isoscalar monopole resonance of the alpha particle: A prism to nuclear Hamiltonians” Phys. Rev. Lett. 110, 042503 (2013).

[2] S. Kegel et al., “Measurement of the -particle monopole transition form factor challenges theory: A low-energy puzzle for nuclear forces?” Phys. Rev. Lett. 130, 152502 (2023).

[3] http://physics.aps.org/articles/v16/58#c1

本文来自微信公众号:返朴 (ID:fanpu2019),作者:姜丽佳(西北大学物理学院)