上周末,73岁的比利时艺术家克里斯蒂安·西尔万,赢了在中国的官司。

这位满头白发的老人穿着简单的黑T恤、牛仔裤,表情透着一丝释然。

2019年开始,他指控中国艺术家叶永青抄袭,如今拿下了中国美术领域有史以来最高维权赔偿65万欧元(500万元人民币),这也是西方艺术家第一次因“抄袭”在华维权成功。

在中国,很少有人知道克里斯蒂安·西尔万,叶永青却是大名鼎鼎的“叶帅”、四川美院退休教授,是享誉全国的顶流大师,画张涂鸦般的《鸟》就能拍卖到82万元人民币。

西尔万觉得,这就是再明显不过的抄袭,“鸟、鸟巢、鸟笼、红十字架、飞机......一切都在那里!除了我的名字,否则看起来根本就是一样的。”

叶永青当然不肯承认自己的画是抄来的,只说“对方对自己影响颇深”。

这场抄袭官司一打就是四年,最近终于有了结果,法院认定,至少有122件作品为侵权。

“官司拖了足足四年,欧洲那么贵的律师费,500万赔偿对西尔万可能没什么实际意义了,但他就争了这口气。”有业界人士这样评论道。

这个事件对于中国当代艺术界开了一个“好头”,很多人都被敲响了警钟。

一、维权四年,处处碰壁

2019年年初,西尔万通过比利时媒体控诉中国画家叶永青,称其抄袭了自己的艺术创作,并借此在艺术品市场上获得巨额利益。

他在80~90年代创作的《落叶》被叶永青大量“借用”,包括整体的排列结构到细小的元素,被叶帅复制出几十幅不同的作品。

这样一幅叶帅作品,能在二级市场拍出超过40万欧元(约合300多万人民币)高价,西尔万本人的作品却只能卖到5000欧元。

根据西尔万一方的统计,截至2019年2月,叶永青已经通过该系列抄袭画作获利5000万元以上,侵权长达30年。

同年,该侵害著作权纠纷一案由北京知识产权法院受理,西尔万主张叶永青停止侵权行为,销毁未出售作品,赔偿人民币6255.95万元。

之后的这四年,对于西尔万来说是相当漫长的维权过程。

叶永青出生于1958年,是“85美术新潮”代表人物,加上四川美院教授身份,在国内艺术界享有很高声誉。

尤其在这十多年时间里,叶永青在国内拍卖市场上非常吃香,多件作品拍出百万以上,最高一件作品价格超过600万元。

期间,许多媒体都曾将矛头对准叶永青曾担任教授的四川美院,批评其袒护包庇态度。

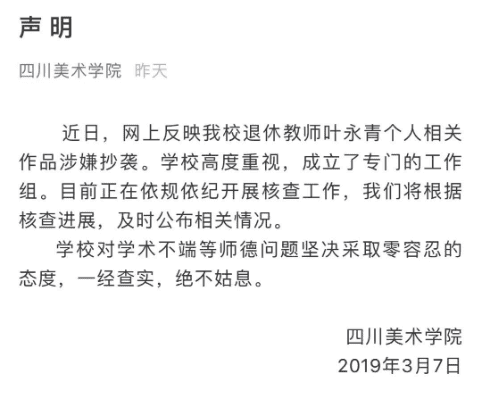

在抄袭事件曝光之初,川美曾声明:“对学术不端等师德问题零容忍,一经查实,绝不姑息。”

但到了一年后,川美的法律顾问告知西尔万代理律师,院方暂时将不会对叶永青进行调查,理由包括“叶先生已退休,不方便管理”“他的部分画作不是以教师身份创作的,美院调查不合适”。

有些理由现在看来十分荒谬,比如:该涉嫌剽窃事件是在前任领导在职期间曝出的,新任领导不适宜处理遗留问题;叶永青户口在北京,不方便进行调查。

西尔万一纸诉状告到四川,成都市金牛区人民法院在2020年出示的刑事裁定书中显示“因缺乏罪证,本院应不予受理”。

叶永青甚至在2020年一记反打,在比利时起诉西尔万诽谤,称对方的控诉侵犯了自己的名誉权。

二、天价艺术家声名扫地

这次抄袭事件并非叶帅第一次“出圈”。2010年,他的作品《鸟》以25万元高价成交,过于儿戏的画风引得无数人吐槽。

“这些画看似涂鸦,但每一笔都是按照女孩子画眉毛的笔法画的。”叶永青解释这幅画的立意,称是用复杂画法来画简单涂鸦,利用人们的成见展现逻辑悖论。

一直到抄袭事件爆发,叶帅的名号一下子被蒙上了一层阴影,其热度迅速在藏家圈退去。

曾花了一千多万元购买叶永青作品的上海收藏大亨刘益谦,当时直言如果叶再不道歉,就在龙美术馆内展览西尔万的作品。

“以后叶永青的展览作品,直接写‘抄袭’算了!”

叶永青当时表示,一直在争取和西尔万取得联系,称对方是一位对他影响至深的艺术家,其他问题则一概不回应。

在后来北京知识产权法院审查认定的过程中,叶永青承认1993年接触过涉案权利画作,这也成了侵权事实成立的重要条件之一。

叶永青辩解称,这些创作属于合理借鉴,存在艺术先例,“来源于公有领域素材”。

另外,他认为自己的作品构成的表达与西尔万截然不同:西尔万的作品灵感,来源其童年经历和在孤儿院见闻;叶帅则称自己的作品描绘的是自己女儿的童年等回忆。

法院最终认为叶永青的这一说法缺乏法律依据,不予采信。经审查对比认为,叶永青对涉案权利画作具体表达上的借鉴已超出合理范围,构成抄袭。

三、挪用和抄袭的界限

在1990年代一次巴黎的展览中,叶永青拿到了西尔万的画册,获得了新的“灵感”。

他的经历并不是个例。80年代末90年代初,当代艺术开始在中国兴起,一大批国内艺术家都是通过这样的方式“取法于西”,开始学习当代艺术,进入自己创作的新阶段。

然而这也形成了一种不良的惯性,在很长时间里,只要是在当代艺术语境中,“抄袭、挪用、致敬”之间的界限就变得非常模糊。

其中存在大量的灰色地带,作品是否山寨取决于艺术家的腕儿有多大,在业界有没有足够的话语权。

知名策展人、艺术批评家朱其就曾撰文表示:“叶姓画家这种形式主义绘画,从语言方法、具体图式甚至细节都是‘模仿’,这种相似度如此之高的‘模仿’是抄袭无疑。”

另一方面,在当代艺术领域中,“挪用”(Appropriation)的确是一种常见的艺术手法。

最早从1910年代毕加索的拼贴画开始,到后来我们熟悉的杜尚、达利、安迪·沃霍尔等大师,作品中都有挪用的影子。

到了21世纪,这样的挪用手法愈加丰富。

例如在潮流界大受欢迎的KAWS,最擅长的就是在知名卡通形象上加上自己标志性的五官,一转身就变成了截然不同的作品。

他曾“改编”了《辛普森一家》的这幅大合影,在苏富比拍出了1400多万美元天价。

这让辛普森原作者比尔·莫里森非常窝心,因为他的创作也是基于披头士的经典唱片封面得来的。

但这样的创作也伴随着风险。

2018年,杰夫·昆斯的一座“复刻”广告摄影的雕塑作品,被原作摄影师找上门,被判侵权赔了17万美元。

艺术界对于“挪用”和“抄袭”有着长达数十年的讨论,其中也牵涉到各国不同的法律条文,具体界定非常复杂。

但有一些基本判断条件是通用的,例如“艺术家有自己新的表达”“对被借鉴原作的市场价值不构成影响”,以及非常重要的一点:观者能够轻易识别出被借鉴的作品。

2019年东窗事发时,刘益谦就吐槽过:国内抄袭的不只是叶,但抄得这样恶劣的,目前已知的就是他。

“不能因为行业内有抄袭者,你也抄袭,他也抄袭,就认为叶永青不是抄袭。这伤害了中国当代艺术圈,也让很多艺术家压力很大。”

如今叶永青的判例,很可能会成为中国当代艺术界的一个尴尬的转折点。

是否会有更多的西方艺术家找上门来秋后算账?国内还有多少这样的“大师作品”在市场上流通?这些问题说不定很快会有答案。

部分资料来自:界面新闻、红星新闻、反抄袭的艺术

本文来自微信公众号:外滩TheBund (ID:the-Bund),作者:Cardi C