本文来自微信公众号:理想国imaginist (ID:lixiangguo2013),作者:野猪,题图来源:《喜丧》剧照

马美花是玉山老年公寓的非正式代言人。由于她离前门很近,而且头脑清楚,当工作人员需要为访客、记者或人类学家提供该院的第一手生活资料时,她便成为首选。

78岁的她,在玉山老年公寓住了快三年了。退休前,她和丈夫在一家手表厂上班,她盛赞丈夫的手艺。她也为自己的能干而自豪,无论作为工人还是母亲——育有三个成功的儿子,其中一个为奥运会运动员教练。

她六年前中风,三年后丈夫去世,她搬进了玉山老年公寓。马美花今天特别伤心:“都怪中风。”中风前,她那么能干,什么都会做。现在她几乎什么都做不了了。但她从来不和孩子们提起她内心的寂寞和痛苦。她说,她不想让他们难过。今天本来是孩子们该来探望她的日子,但天气太热了,马美花跟儿子们说今天就先别过来了,虽然在过去的一周里,马美花一直盼着这一天。那是五月的昆明,一个阳光明媚的下午,马美花坐在养老院临时停车场旁的一小片阴凉中,她的这番话听起来让人有一种特别的感伤。

玉山老年公寓是昆明市的一家私营养老机构,在这里大约住着三百位像马美花一样的老人。这些老人之间也有很多不同,他们有的健康独立,有的需要护工24小时贴身照顾,有的积极乐观喜欢给自己找点乐趣,有的对剩下的生命已经没有什么激情,有的总有家人来探望,也有很多始终一个人沉默。

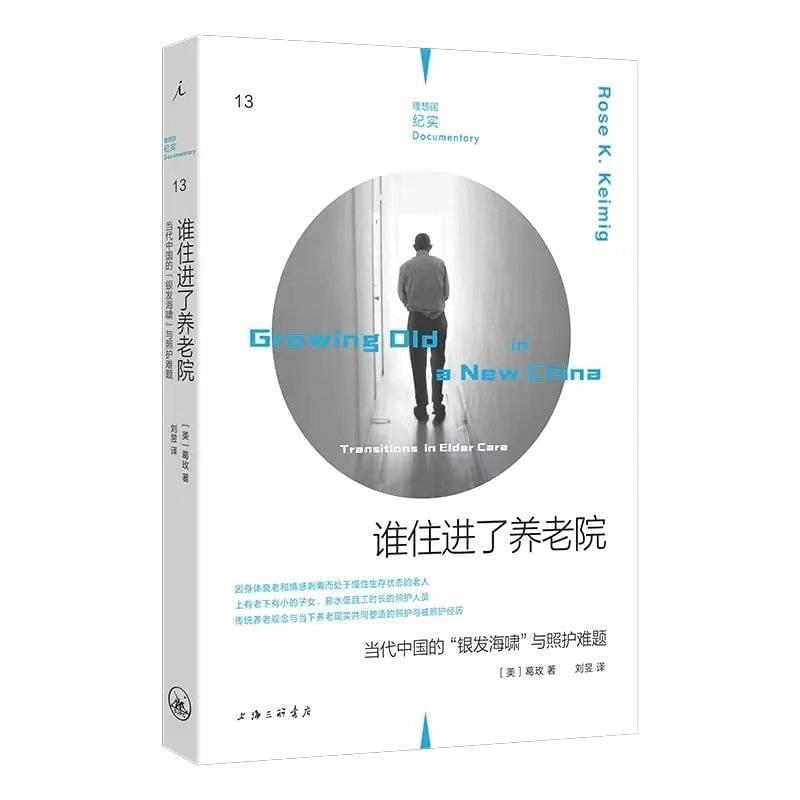

根据中国社科院2019年发布的报告显示,到2040年,中国老龄化人口(65岁以上)将达到总人口的23.8%。人口老龄化带来的养老困境已经越来越成为我们日常生活中不可回避的现实问题。对很多人来说,衰老代表着行动困难,无法产生价值直到不被任何人需要,在这个飞速旋转的时代和社会中失去价值。而在老人眼中,衰老到底意味着什么?老年生活的真实图景和困境具体是什么样的?耶鲁大学医学人类学博士葛玫透过老年人的眼睛,记录下关于衰老和照护的日常。经过为期一年多的实地考察和访谈,葛玫写下了《谁住进了养老院》一书,试图回应上面的问题。

以下内容整理自《谁住进了养老院》:

一、“我不敢叫他们来看我”

和其他地方一样,周末的养老院是最热闹的。周末的走廊上会挤满来探望的子女和配偶。他们拎着大包小包的吃的和换洗衣物。家属们一般会帮老人们梳理头发,陪着父母在沙发上安静地看电视、织毛线、吃零食,或者带着父母在院子里慢慢地散步。见到老人,子女们最关心的部分主要在于手部、脸部、衣着和胃部——老人们是否干净整齐,是否吃饱穿暖。

而对老人们来说,家属的探访成了一种时间度量单位,他们的日常生活往往被孩子们的来访分成一个个小段。马美花经常说,她多欢喜儿子们来看望她。在马美花的心中,儿子们一周一次的例行访问是他们孝心和关心的象征。然而在访谈中,有次当作者提及马美花的儿子们马上就要来看望她时,她却说“来看又有什么用?”

马美花阿姨的这种矛盾心态在养老院中的老人们之间十分普遍。在大多数情况下,养老院中老人们的情感需求远远大于子女们为他们提供的情感价值,就像上文提到的,虽然老人们期待着家人们的探望,但子女们的探望往往更聚焦于老人的身体健康和物质条件是否良好,相比之下,老人们的情感需求则容易被忽视。在他们心中,时间成了传递情感最直接的度量衡。孩子们肯花在陪伴上的时间越长,来得越频繁,老人们就会觉得获得了越多的关心和情感链接。

《桃姐》

作者曾在玉山老年公寓中提问一群老人,他们最需要的是什么,一位阿姨立马笑着说“关心我”,其他老人们也纷纷表示赞同。因为衰老,机体功能退化,老人们能干的事情越来越少,能拥有和掌控的生活的部分也越来越少,物理层面的世界其实正在一点一点对他们关闭。

原来身体条件还能支撑一次远程旅行,随着时间的流逝,病痛找上门来,走出小城变得困难,然后收窄到走出院子,走下楼梯,走出自己的房间。而同时,他们的精神空间也不可避免地一点点收窄,老人们只能安静看着自己的叶子一点点掉光,这时,家属几乎是目前大多数老年人获取情感照顾的唯一来源。而压抑内心的渴望,也许是他们那代人最习惯,最擅长做的事情。即使再想,老人们也很少总是把他们的愿望直接挂在嘴上,说给孩子们听。他们更擅长的是安静地数着日子,然后等待。

同样住在玉山老年公寓里年近90岁的张威也讲述了他对子女需要的这种矛盾心态。张爷爷本来和女儿住在一起,一次女儿和丈夫要出门两周,商量怎么安置张爷爷。尽管女儿没有和张威说自己的顾虑,但他听到了他们的谈话。他主动和女儿说,自己住进养老院比较好。现在张威的女儿女婿每个周末会来看他,往往待不了一个小时。张威虽然心里期盼着他们能待久一点,待一整天,但根本“不敢”叫他们这样。“我没有怨言,我不能埋怨他们什么的。”

作为父亲,张爷爷仍然希望自己能为孩子做点什么。但因衰老,时间已经收走了他能付出的所有东西。所以他只能决定尽力做到“不为孩子们添麻烦”。在养老院进行访谈的过程中,葛玫发现,老人们经常骄傲地表示,他们向孩子们索求的多么少。“将自己的需求和欲望最小化,是老人们应对亲子关系失衡的策略之一。策略之二,是为孩子提供无形资源,以代替有形资源。”张爷爷就认为,自己主动搬进养老院是给了女儿真正想要的东西,时间,自由,空间。对于他来说,搬进养老院,和女儿是否孝顺无关,这只是他给予女儿关于“解放”的终极礼物,而由于是他坚持选择住在养老院的,这样女儿接受他住在这里也无损于孝心,反而是一种顺从。

一天,葛玫在养老院中偶然看到了这样一对母女,一个女儿在探望完母亲后,在离开的时候停下和其他老人聊天,他们都称赞她来得勤,是多么孝顺的一位女儿啊。她笑着说:“告诉我妈啊!”她解释道,母亲总是发短信或打电话问她什么时候才能来探望,哪怕她当天才来过。而另一位老人则表示,其实人人都是这样。我们的心灵永远在渴望爱和关怀,而对这些老人们来说,它们是藏在心里更深,更小心但更强烈的愿望。

二、“这活很苦,但我还干过更苦的”

马美花在玉山养老公寓的护工孙女士是一个胖墩墩,大约一米五的中年女人。她一般不苟言笑,话也很少,行动干脆利落,以至于有时行为会有些粗鲁或者不够细心。但老人们几乎很少因为她的照顾不周而感到不快,因为他们知道,她肩负着相邻两个房间,四男四女八位老人的照护工作。

在一次喝下午奶的时候,孙女士叫马阿姨快点喝完,好让她洗碗。马阿姨听话地把牛奶一饮而尽。而护工回来后,马阿姨叫她帮忙添点热水,护工正在打扫房间,叫她等等,但扫完地后,她看都没有看马阿姨一眼,便离开了。

护工是使当下养老系统得以正常运转的重要一环,目前我国的养老产业发展更偏向于采取护工照料而非“保姆”照料。但在很多时候,“护工”作为养老系统运转的润滑剂,却被卡在一个颇为尴尬的位置。在目前的养老困境中,护工、老人与现实之间有重重矛盾需要跨越。其中最显性,也最为大家所熟悉的是角色矛盾带来的信任问题。

从不少家庭和子女的角度出发,由护工照顾老人往往是一种无奈之举。家属往往会对护工带着一种天然的忧虑,比如担心护工是否会尽心尽力地照顾老人,是否会欺辱老人,不尊重老人,甚至在部分情况下会担心父母被护工骗取钱财。然而,这些忧虑往往来自护工与照护行为之间的角色矛盾,照护行为本质上是一种“私人化”、需要投入足够感情的行为,而护工对自身身份及工作职责的认同则经常和家属的期待是相冲突的。葛玫在《谁住进了养老院》中提到,很多时候,护工会说他们把老人“当作自己的家人”来对待,但这通常是在行动上而非情感上,喂饱老人,保持老人的身体洁净和健康照护,工作就被认为达成了。

另一方面,照护又是一种难以直接评估和量化的服务形式,“态度好”“上心”“心细”“勤快”往往是评价护工工作质量的常用标准。上文中提到的马美花在玉山老年公寓遇上的护工可能明显不是大家印象中做得好的那一类。但其实,养老机构里,护工所承担的工作负担已经非常沉重了,与繁杂枯燥的工作对应的,则是不匹配的薪资待遇。这也是关于目前护工现状的另一重要矛盾。在部分养老机构中,老人和家属对护工提供的照料并不满意,而在护工力所能及的范围内,已经无法做得更好了。

41岁的丁女士是安宁疗护病房的一位护工。她已经做护工7年了。这份工作是她朋友介绍给她的,当时朋友就告诫她“这是一份脏活儿。”但她太需要挣钱养家了。她每隔一天就要上夜班,从下午两点上到早晨八点,一个月挣1400元。工作还很不稳定。在一些养老院,护工们需要一天24小时待命。虽然薪水低,工作时间长,但很多人都表示这并不是他们做过最差的工作。

《0.5毫米》

杜朵多也是在养老院工作的一位护工,她知道当护工很辛苦,工资也很低,但她表示,她还干过很多更累的工作。她当过农民,开过快餐店,开过烧烤摊,当过建筑工。对她来说,工作中最难的部分,是要照料八十公斤还不止的男人。老人跌倒了要扣钱,还时不时拖欠工资。她每月只挣2450元,有免费食宿,但需要一天24小时在岗。

《谁住进了养老院》的作者葛玫针对养老机构的照护矛盾问题,提出了一个概念——“关注能量”。她认为照护并非一样东西,而是通过关注来激活和传递的能量。在养老院中,人人都在争夺这些有限的关注力。和老人的子女们一样,护工最有限的资源即是时间,同样,时间也再次成为了衡量“关照”的唯一标准。“‘按时标价’导致了护工更重视‘身体护理任务’大过关心人本身。”家属们一般会选择提高一点费用,来试图保证更高质量的照护,而老人们也有自己的策略。

在和葛玫的访谈中,马美花很少提起她那位脾气不太好的护工孙女士,但只要提起她时,马阿姨一定会确保孙女士听见。有天下午大家聚在一起时,马阿姨这样形容她的护工:“她就像我女儿,特别勤劳,特别好。她每天早晨六点半起床,给我们穿衣服,给我们洗脸,给我们刷牙。她每天都要给我们擦屁股。然后‘我女儿’会弄早饭、洗碗、喂药……非常辛苦。我愿意跟这些护工一起住,不跟我的孩子一起住。因为护工把我照顾得更好。”

贫穷和不公与照护现实如影随形,往往最需要照护的人,是最无力承担费用的人。安娜玛丽·莫尔在关于照护实况的著作中写道“觉得总写照护的好处太乖巧,太安逸。也有坏处该写的,但怎么写呢?在当前的环境下,批判又是没必要的。”在照护关系中,老人无疑是绝对的弱势群体,而照护工作者们也整体处在一种弱势地位,所以我们到底该如何讲述他们所经受的辛苦,辛酸和暴力,又如何关注老人们内心的孤独,被忽视的需求和痛苦?

三、“我觉得死了好得多,但这不由我”

在幸福晚年老年公寓里,《谁住进了养老院》的作者葛玫听张爷爷讲述了六年前他妻子离世时发生的事。“吃完晚饭,她突然瘫倒在床上。我大声呼救。做心肺复苏的医生问我:‘要救她吗?’当时我的脑子嗡嗡地转。

我想的是:到这个地步了,救她也没用了。但我怎么回医生?我知道救她没有用,但如果我说不救,她就死了。我的孩子,我的儿女们不会理解我的选择。他们理解不了。他们只会叫:‘你为什么不救妈?!’对吧?我怎么跟他们解释?”当时,张爷爷的老伴虽然被救活了,但再也没有恢复意识。如今年届九十的张爷爷已经和家人、工作人员明确表示,他不想被救活。“要是我再生病,最好他们不要说,‘快,送他去医院!’我90岁了,生命基本到头啦。”

《飞越老人院》

养老院和其他任何生活场景还存在着一个显著的不同,衰老之后紧随而至且无法阻挡的,就是死亡,而养老院则是比其他地方距离死亡更近的一个站点。而在死亡这件事本身之外,葛玫提出在养老院中,“慢性生存”是我们更应该关注的一种现实。她认为,“慢性生存”和其他慢性疾病一样,“是指一种原本良性的症状,扩张到超过主观上太多或者太久的边界,成为一种病态。”这不仅是指带病生存,也是指生命本身成为一种有害的状态。

玉山养老公寓的万叔叔非常理解这种“慢性生存”所带来的无助与痛苦。62岁的他十几年前中风,生活状态从此改变。他很少喊叫和抱怨,总是静静地坐在阴影处,在破轮椅上打盹。他静静地埋在臭烘烘、不换洗的衣服里,从不大呼小叫;即使需要上厕所,而被当作临时马桶的塑料桶已经满了,也是如此。

情况也不总是这么糟糕。第一家养老院还行,但有一天他女儿来了,告诉他得搬走。费用太高了。她收拾好他仅有的几样东西,然后他们驱车离开。他说:“我还以为我们要回家了!”而今他嘲笑自己的天真,这引发了剧烈的喷嚏、咳嗽和气喘吁吁。待平复呼吸后,他擦了擦嘴,继续讲述。他已经两年没见到过女儿了。不过,他理解。女儿对他说过:“爸,你中风的时候,住院费要10多万。我能怎么办?”她把他丢在玉山老年公寓,然后消失了。女儿停付费用后,管理人员把他从一楼搬到了三楼的房间。这家公寓没有电梯和坡道,所以每天早上护工会把他的轮椅和90公斤重的身体搬下楼,每天晚上再把他拉扯上去。当他发现向管理员报告摔倒没用时,便不再报告。

万爷爷的生存状态是一个极端的例子,而老人们面对这样的现状,他们摆出的态度无一例外是接受,承受,忍耐,然后等待。“你什么也做不了啊。什么也做不了啊,你只能服从这个样子,什么也做不了啊。”

《飞越老人院》

在步入生命的末期时,在抵达生命最后的终点死亡之前,住在养老院的老人们往往首先需要面对“失联”这一环节,即和赋予他们生命积极意义的人与事物逐渐失去联系。

文中提到的马美花,张爷爷和万叔叔都经历了从之前的社会角色和关系中剥离出来的剧烈痛苦,既有的社会关系凋敝,甚至被家人抛弃,他们认为自己已经只会需要别人,而不再被这个社会上的任何人需要了,所以从其自身的角度也很难认可自己存在的价值,生命逐渐成了一件难以忍受的事情。

在这种情况下,在身体的死亡真正来临前,老人们其实已经经历,并接受了缓慢而痛苦的社会性死亡。就连比较健康的老人,也担心以后因为身体情况变得多余,成为家人的累赘。幸福晚年公寓的一位老奶奶想起这些事情时,是这样说的:

“我不想从死里被救活,我只想痛的时候,有人握住我的手就好。”

在这本书的最后,作者讲起她写作的目的,她说“我并不是为了博取同情,而是出于对重大不幸、重大丑暗和重大失败的尊重。”这本书的译者则在译后记中说了这样一段话,或许,这就是我们面对衰老,面对养老困境,面对死亡能摆出的最好姿态了:

“老年人是每个民族,每一代人的历史。在老年这个黑洞般的战场上,老人、家属、医生、护士、护工、社工、学者、企业家、社会活动家、艺术家……人类许多最优秀的战士前仆后继,一批批上阵,一批批牺牲或撤退。我们为什么要坚持不懈地打一场必输之仗?因为养老是一场全人类的战役,没有人能够全身而退。”

本文来自微信公众号:理想国imaginist (ID:lixiangguo2013),作者:野猪