本文来自微信公众号:外滩TheBund (ID:the-Bund),作者、编辑:Cardi C,题图来源:视觉中国

迷途漫漫,终有一归。

“《不能承受的生命之轻》里的每个人物,其实都在以某种方式离开这个世界。”

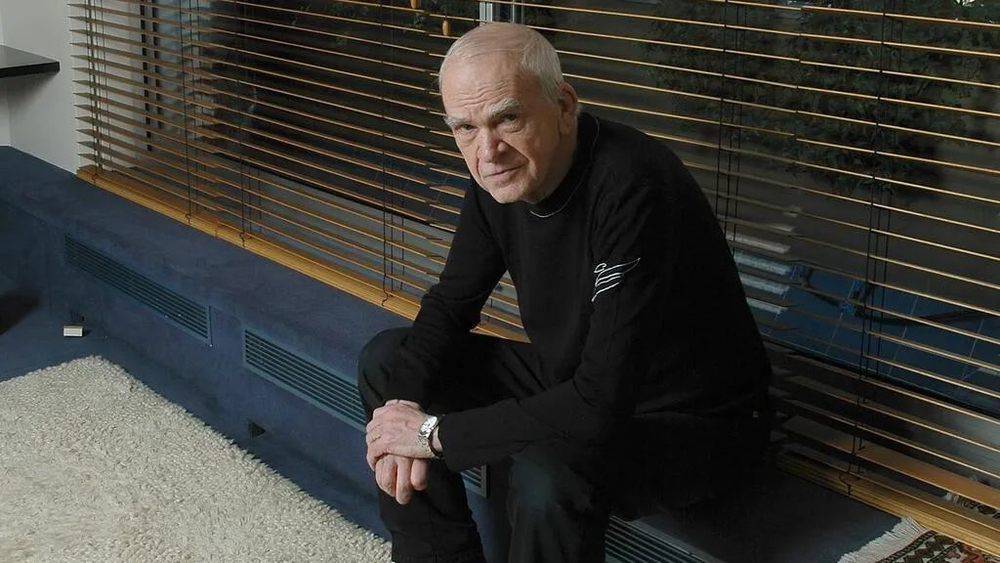

某次接受采访时,米兰·昆德拉这样概括自己最经典的作品。

如今,这位文坛大师也悄悄地离开了这个世界,一如往常的低调。

昨天,94岁的米兰·昆德拉去世消息传来,我身边几乎每个人都很惊讶。

大家惊讶于一个如此伟大的名字阖然离世,同时又有些意外,“米兰·昆德拉居然一直在世?!”

晚年的昆德拉就是如此无声无息,在40年中躲避媒体聚光灯。即便是他最铁杆的书迷,都未必了解他的生活近况。

最后一次在媒体上看到他,是在2019年11月,捷克驻法国大使去巴黎登门拜访,把一张崭新的捷克公民证交给了他。时隔40多年,他在“身份”上回到了祖国。

以及2020年获得卡夫卡奖,他也没有回家乡捷克领奖,只是电话中表示了感谢。

在世界范围内,中国读者可能是受到米兰·昆德拉影响最大的群体。

《不能承受的生命之轻》《生活在别处》《小说的艺术》《笑忘录》《玩笑》……从1980年代末开始,每个文艺青年在成长过程中,总会与米兰·昆德拉产生交集。

毫不夸张的说,在那段时间里,米兰·昆德拉就是中国最火的外语小说家,可能没有之一。

时至今日,我们的日常话语中还总是有意无意地露出这些词汇:

媚俗,生活正在别处,人类一思考上帝就发笑,为了告别的聚会……

一、火遍中国的昆德拉

1994年,李安在拍《饮食男女》时,设置了这样一个情节:

一个男生坐在小摩托上,等着快餐店里打工的女友下班。女友的闺蜜先走出来,看他在读书,就问他在读什么。

男生回答:陀思妥耶夫斯基。女生眼睛一亮,顿生爱意。

其实在李安原来的剧本中,男孩看的是米兰·昆德拉。

影片的制片人是美国人,对这个点子非常不屑。

“米兰·昆德拉?法国人才看米兰·昆德拉。你这部电影要是想在英语世界卖钱,就必须换成陀思妥耶夫斯基。”李安只好照办。

米兰·昆德拉虽然没有来过中国,但他的影响力在这里无处不在。

《不能承受的生命之轻》1984年出版,1987年年初就被翻译成了中文版,很快火遍了中国,可见当时国内文学爱好者的饥渴。

但如果问起这本书名,大多数人未必说得清。

这是因为当初韩少功翻译的版本,书名定为《生命中不能承受之轻》,这也成了它最经典的译名。

当时,作家出版社以“内部参考”的名义,内部出版了《生命中不能承受之轻》和景凯旋翻译的《为了告别的聚会》。

这些没有版权的“内部出版”火出了圈,以各种各样的民间版本在市井、校园流传,尤其是《生命中不能承受之轻》。

1990年代的上海读者中,许多人并不是在书店里买到它的。

在钢丝床搭的书摊上,在福州路某条弄堂门口地上的纸板箱里,甚至是在书报亭里,伟大的米兰·昆德拉和矿泉水、打火机为伍,构成了那个年代特有的文化场景。

二、“反崇高”的90年代

那时酷爱米兰·昆德拉的文学青年中,也有莫言、王安忆、毕飞宇这些名家,他们都提到过自己是如何受到昆德拉的影响。

莫言对于昆德拉的讽刺描写印象深刻,“有一点像黑色幽默,又不完全是,形成了一种独特的味道。”

王安忆很喜欢昆德拉着笔于个体的视角,“没有哪个作家像他那样,对个体的感情的关怀让人感到温暖,这是昆德拉重要的文学价值。”

毕飞宇曾这样评论写《无知》的米兰·昆德拉:“我看见一个洞明世事的老人,在他听见命运之神敲门的时候,拉开了他的大门,满腔的无奈与悲愤。”

这些昆德拉的中国大咖读者中,余华是少数唱反调的,他曾毫不客气批评昆德拉是“三流作家”,认为后者的作品被高估了,连故事都讲不好。

这并不难理解。余华讨厌讲道理的小说,讲故事喜欢单刀直入。所以相比之下,余华更喜欢福克纳、马尔克斯、狄更斯。

昆德拉之所以会在80年代末90年代初的中国如此流行,与当时国内的思想解放潮流有很大关系。

1987年翻译《为了告别的聚会》的景凯旋回忆,当时正值萨特、加缪等大量西方现代派作品进入中国,人们习以为常的现存价值被快速刷新。

“昆德拉不会正面描写尖锐的现实,而是用反讽和戏谑,去逃避传统和崇高。”

同样手举“反崇高”大旗的王朔,也很喜欢昆德拉,虽然两人的行文风格一个立足于精英视角,一个走大院子弟的痞子路线。

2001年好友梁左去世,王朔将梁左身前的文集编辑成册,取名《笑忘书》,就是来自昆德拉的《笑忘录》。

三、从“媚俗”到“刻奇”

米兰·昆德拉热一直持续到了21世纪,还进入了流行文化领域,例如王菲2001年的歌曲《笑忘书》,歌名同样来自《笑忘录》,只是内容无甚关联。

2002年,上海译文出版社买下了昆德拉共13本书在中国内地的中文版权。此次翻译所用的,是昆德拉从巴黎家中特地拿出来的法文定本。

负责翻译随笔集《被背叛的遗嘱》的余中先,在2003年带着自己的译本去了巴黎,见到了昆德拉本人。

“昆德拉会做检查译文的工作,正好我带了法文原本,翻到某个地方,他问你是怎么翻译的。他对自己作品的译本比较苛刻,那一段后来就改掉了。”

在那一批昆德拉的作品再译出版时,《生命中不能承受之轻》书名最终被定为《不能承受的生命之轻》,沿用至今。

这本书带火了“媚俗”这个词,后来也被翻译为“刻奇”(Kitsch),成了在文学、电影、艺术评论中,出现频率非常高的一个词。

在昆德拉的文学语境中,“刻奇”被用来指代一种自我感动、自我伟大化的冲动。而早期的“媚俗”,则从字面意义上成了“讨好世俗”的意思,并不准确。

昆德拉虽然出生于精英知识分子阶层,父亲是音乐学院院长,从小听贝多芬长大,但他并不是一个鄙视世俗的人。

景凯旋说:“昆德拉并不反世俗,恰恰相反,他喜欢众声喧闹的世俗。”

的确,在昆德拉笔下,能看到人类最朴实的日常生活,每个个体的情感和身体共鸣,包括人们对于快乐和幸福的追求。

少年时我们读昆德拉,会苦于支离破碎的故事线和高深莫测的哲学描写,觉得艰涩难懂。

到了大学青年时代读昆德拉,会着眼于他对于男女情感的描写,惊诧于自己肤浅的爱情观。

往往要等到文青迈入中年,才能读懂这位大师的悲天悯人,看见真实生活的残酷和荒诞。

本文来自微信公众号:外滩TheBund (ID:the-Bund),作者、编辑:Cardi C