本文来自微信公众号:NOWNESS现在(ID:NOWNESS_OFFICIAL),作者:闵思嘉,编辑:yuhua、大麦茶,头图来自:《小美人鱼》

在大众的认知里,好像童话和动画都被规定只属于儿童。但就如吉尔莫·德尔·托罗所说,“动画就是电影,不是一种专属孩子的类型。它是一种媒介。”

只要是媒介,就始终在为我们翻译着现实,映照出我们所处的世界。

© 小美人鱼(2023)

刚刚上映的《小美人鱼》就是这样。这部套用迪士尼叙事的电影,已经和安徒生笔下的《海的女儿》不太一样了。从1837年到现在,从那版拯救迪士尼的手绘版动画《小美人鱼》,到如今黑色脸庞的真人版电影,故事的重点和围绕它的讨论重心正在发生偏移。这个被不断改编的幻想故事,说到底是一次次对当下价值观和热点话题的映射。

从《海的女儿》到《小美人鱼》

作为迪士尼最后一部使用手工绘制赛璐珞胶片的动画故事长片,1989年的《小美人鱼》标志着迪士尼复兴时代的到来。它使用的多平面技术拍摄镜头带来了完全不同的动态观感;大量歌曲唱段使其成为给迪士尼引入百老汇歌剧叙事模式的节点性作品。

凯·尼尔森的蜡笔原画和罗兰·B·威廉姆斯的概念画为迪士尼的首个水下故事保证了视觉风格,而在整部影片里,大概有超过一百万个手绘的气泡,这才构成了我们看到的海底光影。

© 罗兰·B·威廉姆斯的概念画

© 小美人鱼 (1989)

它已经不是安徒生当年想要表达的模样。《海的女儿》其实是一个充满了基督教精神的受难故事——用嗓音换取双腿的小人鱼,必须要忍受双脚踩在刀尖上的痛苦,经历欺骗和忽视,近乎获得爱情并最终放弃,才能够获得灵魂、升入天堂。在这个受难式的宗教寓言里,底层的人们获得超脱的途径唯有爱与苦难,这是维多利亚时代的人们安慰自我的方式。

1989年的世界显然不再需要这样的自我说服,战后起飞的时代经济里,花花世界正在新一代青年面前打开,他们要处理的,是世界与父辈之间的代沟。红头发、深色皮肤、把反叛写在基因和歌声里的爱丽儿,便诞生在这样的时代情绪下,她因此成为第一位得到20世纪后期青少年认可的迪士尼女主角,在1959年的《睡美人》之后,《小美人鱼》让迪士尼动画长片终于又一次获得全方位的肯定。

© 海的女儿(1976)

而到了今天这部真人版《小美人鱼》,宗教内核和反叛的一代意味似乎已经完全被消解了。对多元性和女性力量的追求反映了当前的观众需求,也许同时也让制片方感到身处安全区而无需再进一步——好像只要把主角的皮肤变成黑色,把川顿的女儿写成多肤色姐妹,再让爱丽儿亲手杀掉女巫,就能让这个故事属于全世界。

这套公式足够让我们满意吗?已经2023年了,我们还需要公主吗?

“公主叙事”的演变

从1937年的《白雪公主》开始,迪士尼便已经意识到了一个重点,与其说世界需要“童话”,不如说孩子们需要“公主”。如今,这套公主文化已经被迪士尼放置在全球的乐园和焰火之下,也穿越在不同肤色和种族的女孩身体里。

©小美人鱼(2023)

在1930~1960年代,公主三部曲《白雪公主》《灰姑娘》《睡美人》代表了迪士尼的黄金年代,也呼应着好莱坞电影的黄金时期。公主叙事主要停留在拯救、爱情、王子与公主幸福快乐地生活在一起的核心主题上,对当下来说自然显得保守老旧,但在经济大萧条和二战的时代背景下,不止好莱坞,整个世界都需要这种理想童话,以满足我们对爱情神话和家庭神话的期待。

© 白雪公主(1937)

公主叙事的第二个阶段正好从1989年的《小美人鱼》开始,并以1998年的《花木兰》作为结束。在迪士尼公主同脸综合症(Same Face Syndrome)的批评声音下,深色皮肤、红色头发的爱丽儿应运而生,她的红发在当时甚至被认为带有一定的性意味。后继者还有《风中奇缘》里守护部落的印第安公主宝嘉康蒂,为父从军的亚洲公主《花木兰》。这些公主除了肤色不同之外,显然还有着比爱情更丰富的野望。

她们所追求的终极目标,和这个年代下观看公主的女性们一样,是进入了现代化社会、拥有更多元社会化身份后的精神追求:自由、冒险、超越性别桎梏。她们身上被注入了“婴儿潮”一代的敏感与潮流,甚至连《小美人鱼》里的大反派乌苏拉,都受到著名变装皇后迪韦恩的强烈影响,充满了后现代主义式的迷幻和荒谬。

© 花木兰(1998)

第三阶段的公主们则在拥抱更大的世界。迪士尼的第一位黑人公主、《公主与青蛙》里的蒂亚娜从不相信童话,只想开一家属于自己的餐厅,这位带着事业女性标签的“非公主”,可被视为这个阶段的起点。同样,《冰雪奇缘》中的安娜不需要王子,《无敌破坏王》的云妮洛普对公主的脆弱自我讽刺,《美女与野兽》里的贝儿用发明创造来解放女性。

© 冰雪奇缘(2013)

当公主们走出城堡,脱下束腰裙,离开王子,就会发现她们既可以令赛车轰鸣,也足够驾驭七海,还可以操纵机器。在公主已经成为一种考古定义的时代里,迪士尼不得不将公主叙事转换为女性叙事,这同样也是当今世界抛光童话的方式。但这些设定是否意味着真正的“进步”,可能又是另一个问题了。

时代的参照物

迪士尼的“自我翻拍”是个很有意思的参照样本,同样的故事在不同时代里的微调,最能精准剖白当下世界的变化,而这种变化其实不一定是进步。

吃力不讨好的新版《狮子王》就说明了这一点,几乎逐帧还原的实景重制无法征服当下的观众,哈姆雷特式的王子复仇记、保守主义式的西部家庭观早已是逝去的神话,致敬只会让观众觉得陈腐。

© 狮子王(2019)

另外一些看似开明的改编也被质疑有“摆姿态”的嫌疑。新版《美女与野兽》中的首位同性恋角色莱福,与其说体现了性缘的多元化,其实也被不少观众看作是博取好感的“姿态性角色”。正如越来越多的电影只需要少数群体的代表性,实际并不太关心属于他们的故事与困境。另一个例子是真人版《花木兰》,仿超英电影的公式化改编,也并没有把“军队中的女性”故事挖掘出它应有的复杂性。

© 花木兰(2020)

《小美人鱼》的黑人选角从一开始就体现了这次重制的种族平等意义。但最终的呈现说明,它对很多议题的关心也许只是浮于表面,也始终沉溺在老旧的人类中心主义叙事里。迪士尼希望获取的,或许只有噱头和安全。

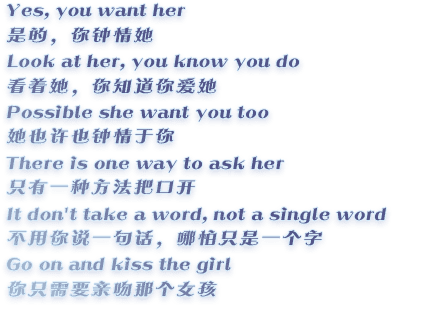

一些调整甚至显得有点夸张。原版《Kiss the Girl》里的部分歌词被删掉,因为创作者认为,这会带来“男孩不经同意就可以亲吻女孩”的不当影响。在普遍强调“性同意”的当下,这份思虑确实体现了未雨绸缪的尊重,可当我们回到爱丽儿被拿走嗓音的原始设定下,这种自我阉割反而又导向了另一种保守。

《Kiss the Girl》里被删掉的部分歌词

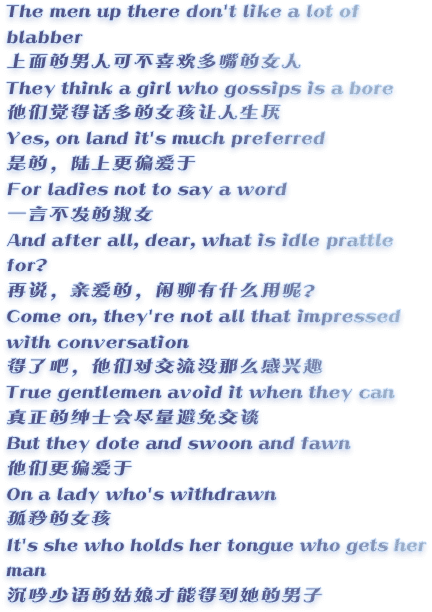

类似的谨慎还出现在对乌苏拉《Poor Unfortunate Souls》歌词的调整中。在原版动画里,当爱丽儿犹豫是否要用嗓音交换魔药时,乌苏拉有如下唱段:

《Poor Unfortunate Souls》被删掉的部分歌词

这些歌词在真人版电影中也被尽数拿掉了。考虑到乌苏拉的反派身份和她诱骗爱丽儿的说辞,这段带有刻板描写的歌词其实也带有强烈的反讽意味,它在让女孩反思的同时也拆掉男性的伪装——男人们啊,他们的喜好不过如此。

这大概也是安全的代价,它必将失去一些复杂的肌理,以求不冒犯任何人。童话不是也面临相似的处境吗?它理想化一点,让小美人鱼最终走上陆地,但就会失去那种外部世界遥不可及的绝望感;它让新时代的女性可以直视王子不仅不能拯救我们、还可能是致命敌人的想象,但那些复杂的女性情谊最终也必然会走向理想化的和解;它让公主没有王子成为某种流行,但终归也要面临下一代公主叙事样貌为何的困境——反正21世纪的女孩子已经不做公主梦了,是不是应该来一个“范式转移”,别拍公主了吧?

© 小美人鱼(1989)

而那些表面激进、其实足够安全的故事,显然是没法解决这些问题的。就好像我们无法期待仅靠真善美的童话故事,就能回答世界的终极问题。

本文来自微信公众号:NOWNESS现在(ID:NOWNESS_OFFICIAL),作者:闵思嘉,编辑:yuhua、大麦茶